НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ

.pdfvk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

3-карбонатные

4- ловушки

5-поверхность стратиграфического несогласия

В пластовых и массивных резервуарах ловушками для нефти и газа являются сводовые изгибы пласта (Б, Г.Е) или верхние части рифовых массивов, имеющие, как правило, своеобразную форму (Ж); литологически замкнутый (линзовидный природный

резервуар сам является ловушкой (В).

Как видно из рис.5, объем ловушки Е контролируется не перекрывающим ее пластом ангидритов, а вышележащими глинами. В данном случае ангидриты выполняют роль ложной покрышки: они не могу содержать промышленных скоплений УВ (ввиду

незначительной емкости) но способны пропускать их (так как в ангидритах имеется система трещин).

По происхождению различают следующие ловушки;

-структурные (сводовые) – образованные в результате изгиба слоев (Б, Г, Е) и (или) разрыва их сплошности

-стратиграфические (А), сформированные в результате эрозии пластов-

коллекторов во время перерыва в накоплении осадков и перекрытия их затем непроницаемыми породами. Как правило, толщи пород, образовавшиеся после перерыва в осадконакоплении, характеризуются более простыми структурными формами залегания. Поверхность, отделяющая эти толщи от толщ, возникших ранее, называются поверхностью стратиграфического несогласия.

-тектонические – образованные в результате вертикального перемещения мест обрыва относительно друг друга, пласт-коллектор в месте тектонического нарушения

можетсоприкасаться с непроницаемой горной породой.

-литологические – образованные в результате литологического замещения пористых проницаемых пород непроницаемыми (В, Д).

-рифогенные – сформированные в результате отмирания организмов-

рифостроителей (кораллов, мшанок), накопления их скелетных остатков в форме рифового тела (Ж) и последующего его перекрытия непроницаемыми породами.

Около 80% залежей в мире связано с ловушками структурного типа.

Слайд_9

Представлено в цвете несколько другое представление ловушек, заполненных углеводородами – нефтью и газом, также пластовой водой

Слайд_10 Залежи нефти и газа

Залежь углеводородов – это скопление нефти, газа, конденсата и других полезных сопутствующих компонентов в едином геологическом пространстве.

Залежи углеводородов часто в структурном плане приурочены к антиклинальным формам – продуктивным локальным структурам. Залежь может относиться к одному пласту-коллектору или к нескольким сообщающимся между собой продуктивным пластам

месторождения.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Т.о. скопление нефти, газа, конденсата и других полезных сопутствующих компонентов, сосредоточенные в ловушке, ограниченные поверхностями разного типа, в количестве, достаточном для промышленной разработки, называется залежью.

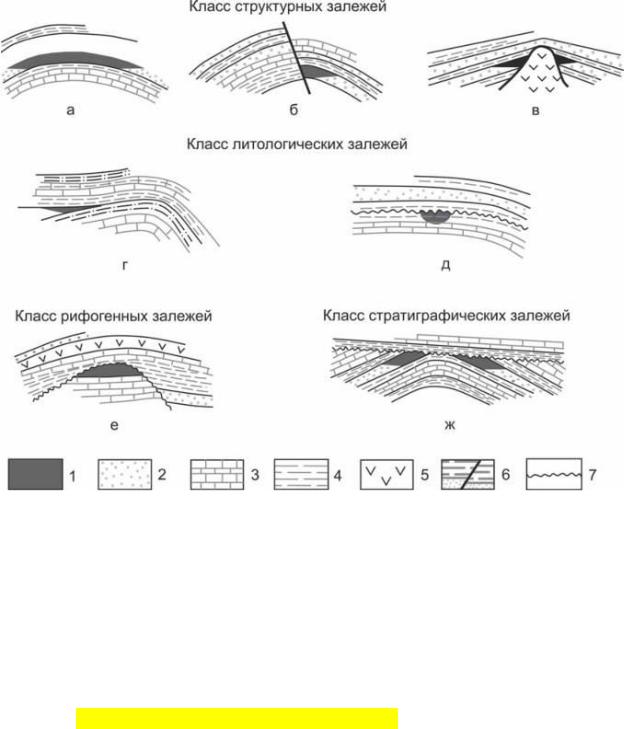

Согласно классификации А.А.Бакирова выделяют четыре основных класса локальных скоплений нефти и газа.

Слайд_11

1-Класс структурных залежей.

К этому классу относятся залежи, приуроченные к различным видам локальных тектонических структур. Наиболее часто встречающиеся залежи этого класса – сводовые (рис.6 а), тектонически экранированние (рис.6б) и приконтактные (Рис.6.в).

Сводовые залежи формируются в сводовых частях локальных структур.

Тектонически экранированные залежи формируются вдоль разрывных смещений, осложняющих строение локальных структур. Подобные залежи могут находиться в различных частях структуры: на своде, крыльях или переклиналях (замыкание складки, участок погружения шарнира антиклинальной складки, характеризующейся падением слоев в сторону от центра.)

Приконтактные залежи образуются в продуктивных пластах, контактирующих с соляным штоком (Тело неправильного очертания, сложенное солью и внедрившееся в вышележащие породы. Соляной шток представляет собой ядро соляного купола.), глиняным диапиром (Диапировая складка - антиклиналь с интенсивно смятым ядром.

Возникает путём «всплывания» более древних высокопластичных, относительно лёгких горных пород (каменная соль, глины), которые при своём подъёме прорезают вышележащие слои и образуют так называемое ядро протыкания. Различают соляные диапировые складки (или соляные купола; образуются в результате проявления соляной тектоники) и глиняные.) или с вулканогенным образованием.

Слайд_12

2-Класс литологических залежей.

В составе этого класса выделяются две группы: залежи литологически

экранированные (рис.6г) и залежи литологически ограниченные. (рис.6 д).

Литологически экранированные залежи располагаются в участках выклинивания пласта-коллектора.

Литологически ограниченные залежи приурочены к песчаным образованиям ископаемых русел палеорек, к прибрежным валоподобным образованиям или же гнездообразно залегающим породам-коллекторам, окруженным со всех сторон

слабопроницаемыми породами.

3-Класс рифогенных залежей (рис.6 е).

Залежи этого класса образуются в теле рифовых массивов.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис.6 Классы залежей

1-нефть

2-песчаник

3-известняк

4-глина

5-соляной шток

6- разрывные нарушения

7-линия стратиграфического несогласия

4-Залежи стратиграфического класса (рис.6ж).

Формирование залежей этого класса происходило в пластах-коллекторах, до этого

срезанных эрозией и стратиграфически несогласно перекрытых непроницаемыми слоями более молодого возраста. Залежи стратиграфического несогласия могут быть обнаружены в антиклинальных, куполовидных и моноклинальных структурах. К ним относятся и залежи, приуроченные к выветрелой части погребенных выступов кристаллических пород фундамента.

Слайд_13 другой пример литологически ограниченного типа залежей, Слайд _14 - стратиграфически ограниченный тип залежи Слайд_15 – тектонически экранированный

тип залежи

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд_16

Под месторождением нефти и газа понимается совокупность залежей, приуроченных территориально к одной площади и сведенных с благоприятной тектонической структурой.

Понятия месторождение и залежь равнозначны, если на одной площади имеется всего одна залежь, такое месторождение называется однопластовым. Месторождение, имеющее залежи в пластах (горизонтах) разной стратиграфической принадлежности, принято называть многопластовыми

Слайд_17

Классификация залежей по фазовому состоянию углеводородов

Слайд_18

По начальному фазовому состоянию и составу основных УВ соединений в недрах земли залежи подразделяются на однофазные и двухфазные.

К однофазным залежам относятся:

а) нефтяные залежи, приуроченные к пластам-коллекторам, содержащим нефть, насыщенную в различной степени газом;

б) газовые (состоящие более чем на 90% из метана) или газоконденсатные, приуроченные к пластам-коллекторам, содержащим газ с углеводородным конденсатом.

К двухфазным залежам относятся залежи, приуроченные к пластам-коллекторам, сjдержащим нефть с растворенным газом и свободный газ над нефтью (нефтяная залежь с

газовой шапкой или газовая залежь с нефтяной оторочкой). В отдельных случаях свободный газ таких залежей может содержать углеводородный конденсат.

По отношению объема нефтегазонасыщенной части залежи к объему всей залежи (Vн= Vн/(Vн+Vг)) двухфазные залежи подразделяются на:

а) нефтяные с газовой или газоконденсатной) оторочкой (Vн>0,75) б) газо-или газонефтеконденсатные (0,5<Vн<=0.75)

в) нефтегазовые или нефтегазоконденсатные (0,25<Vн<=0.5)

г) газовые или газоконденсатные с нефтяной оторочкой (Vн<=0,25)

Распределение нефти, воды и газа в продуктивных пластах.

Нефть и газ аккумулируются в пустотном пространстве пород-коллекторов

природных резервуаров в пределах ловушек, образуя естественные скопления.

Газ, нефть и воды в залежи распределяются под воздействием гравитационного фактора, т.е. в зависимости от их плотности.

Обычно газ и нефть занимают верхнюю часть резервуара. Газ и нефть в свою очередь также распределяются под влиянием гравитационного фактора: газ как более

легкий располагается над нефтью.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Дисциплина Нефтегазопромысловая геология. Лекция 4 Тема лекции:

Фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов

Слайд_1

Наблюдения над естественными нефтепроявлениями еще в XIX в. позволили

исследователям установить, что скопления нефти и газа, как правило, приурочены к осадочным горным породам, обладающим способностью собирать и вмещать в себя нефть, газ, воду (флюиды). Горные породы, не только заключающие в себе флюиды, но и

способные отдавать их при существующих методах эксплуатации, получили названия коллекторов.

Коллектором называется горная порода, обладающая такими геолого- физическими свойствами, которые обеспечивают физическую подвижность нефти или газа в ее пустотном пространстве.

Порода-коллектор может быть насыщена как нефтью или газом, так и водой. Коллектором называется горная порода, обладающая такими геолого-

физическими свойствами, которые обеспечивают физическую подвижность нефти или газа в ее пустотном пространстве.

Порода-коллектор может быть насыщена как нефтью или газом, так и водой.

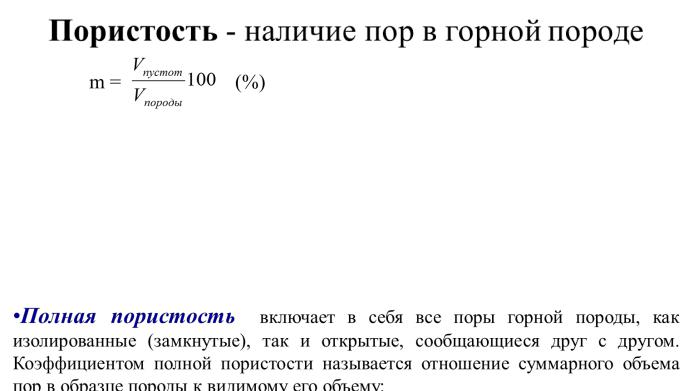

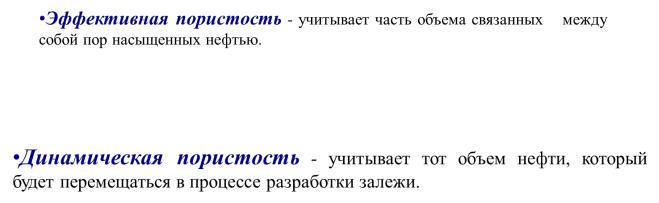

Основными физическими параметрами, обуславливающими коллекторские свойства горных пород, являются пористость и проницаемость, которые определяют емкостно-фильтрационную характеристику коллекторов. Теоретически все горные

породы обладают в той или иной степени пористостью и проницаемостью. Однако геологов-нефтяников интересуют только такие породы, пористость и проницаемость

которых имеют практическое значение, т.е. породы могут содержать и отдавать при определенных условиях УВ в промышленных количествах.

Слайд_2

Коллекторские свойства горных пород определяются наличием в них пустот –пор, каверн, микро- и макротрещин, которые, как правило, заполнены нефтью, газом или

водой.

В зависимости от происхождения различают следующие виды пустот: 1.Поры между зернами обломочных и некоторых карбонатных пород

2.Поры растворения, образующиеся в результате циркуляции подземных вод преимущественно в карбонатных породах (каверны выщелачивания)

3.Поры и трещины, возникающие под влиянием химических процессев (доломитизации – преращения известняка в доломит0

4.Пустоты и трещины, образующиеся в результате выветривания, огсобенно в карбонатных породах.

5. Трещины тектонического происхождения, возникающие при процессах сквадкообразования, способствующие возникновению как микро- так и макротрещин.

Емкостные свойства породы определяются ее пустотностью:

Vпуст. = Vпор+ Vтрещ. + Vкаверн

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

M п Vпор 100%

Vобразца

Коэффициентом открытой пористости соответственно будет называться отношение объема сообщающихся пор, каверн, трещин к общему объему породы. Пористость может быть выражена и в процентах.

MO Vсообщ. пор 100% Vобразца

Слайд_5

Mэф Vпор фильтр. 100%

Vобразца

По величине диаметра поры подразделяются :

Сверхкапиллярные |

> 0,5 мм |

Капиллярные |

0,5 - 0,0002 мм |

Субкапиллярные |

< 0, 0002 мм |

Величина пористости главным образом зависит от формы зерен (но не от их размера, если порода хорошо отсортирована), от характера взаимного расположения (т. е. укладки), степени окатанности, однородности зерен и наличия цемента (рис.1). Последнее обстоятельство имеет особенно большое значение для песчаных коллекторов, в которых присутствие глинистого или известковистого цемента значительно снижает коэффициент пористости.

Форма пор может быть самой причудливой. Величина поверхности пор связана с их формой и размерами. Величина пор, их форма и поверхность могут существенно влиять на перемещение подвижных веществ, поэтому их изучению уделяется много внимания.

В обломочных породах общая поверхность пор находится в обратной зависимости от размера частиц, слагающих пористый пласт, и может быть охарактеризована удельной поверхностью пород.

Величина пористости главным образом зависит от формы зерен (но не от их размера, если порода хорошо отсортирована), от характера взаимного расположения (т. е.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

укладки), степени окатанности, однородности зерен и наличия цемента (рис.1). Последнее

обстоятельство имеет особенно большое значение для песчаных коллекторов, в которых присутствие глинистого или известковистого цемента значительно снижает коэффициент пористости.

Форма пор может быть самой причудливой. Величина поверхности пор связана с их формой и размерами. Величина пор, их форма и поверхность могут существенно влиять на перемещение подвижных веществ, поэтому их изучению уделяется много внимания. В обломочных породах общая поверхность пор находится в обратной зависимости от размера частиц, слагающих пористый пласт, и может быть охарактеризована удельной поверхностью пород.

Слайд_6

Различная укладка сферических зерен одного размера, составляющих пористый материал:

а - менее плотная кубическая укладка, б - более компактная ромбическая укладка

Слайд_7 Значения пористости некоторых осадочных пород

Горная порода |

Пористость, % |

Глинистые сланцы |

0,54-1,4 |

Глины |

6,0-50,0 |

Пески |

6,0-52 |

Песчаники |

3,5-29,0 |

Известняки |

до 33 |

Доломиты |

до 39 |

Известняки и доломиты, как покрышки |

0,65-2,5 |

Слайд_8

Кавернозность горных пород обусловливается существованием в них вторичных пустот в виде каверн. Кавернозность свойственна карбонатным коллекторам.

Следует различать породы микрокавернозные и макрокавернозные.

К первым относятся породы с большим количеством мелких пустот, с диаметром каверн (пор выщелачивания) до 2 мм, ко вторым - с рассеянными в породе более крупными кавернами - вплоть до нескольких сантиметров.

Средняя пустотность микрокавернозных пород обычно не превышает 13-15%, но

может быть и больше.

Макрокавернозные коллекторы в чистом виде встречаются редко, их пустотность достигает не более 1-2%. При больших толщинах продуктивных карбонатных отложений

и при такой емкости коллектора запасы залежей могут быть весьма значительными. Коэффициент кавернозности Кк равен отношению объема каверн VK к видимому

объему образца Vобр :

Кк = VK /VO6P.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

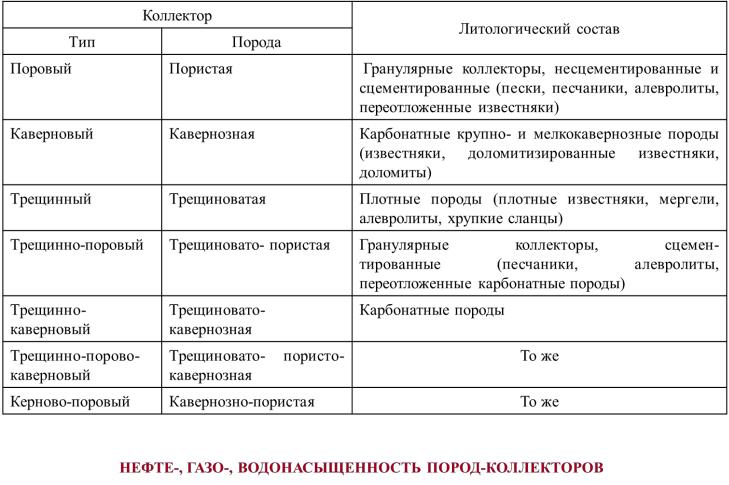

Коэффициентом нефтенасыщенности Кн (газонасыщенности Кг) называется отношение объема нефти (газа), содержащейся в открытом пустотном пространстве, к суммарному объему пустотного пространства.

Коэффициентом водонасыщенности Кв коллектора, содержащего нефть или газ, называется отношение объема остаточной воды, содержащейся в открытом пустотном пространстве, к суммарному объему открытых пустот.

Кн, Кг, Кв выражают в процентах от объема открытого пустотного пространства. Указанные коэффициенты связаны следующими соотношениями:

для нефтенасыщенного коллектора Кн + Кв = 1; для газонасыщенного коллектора Кг + Кв = 1;

для газонасыщенного коллектора, содержащего кроме остаточной воды еще и нефть Кг + Кн + Кв = 1

Слайд_12

Полагают, что нефтенасыщенные и газонасыщенные пласты первоначально были полностью насыщены водой. При образовании залежей нефть и газ вследствие их меньшей плотности мигрировали в повышенные части пластов, вытесняя оттуда воду. Однако вода из пустотного пространства вытеснялась не полностью, вследствие чего нефтегазонасыщенные пласты содержат некоторое количество воды, называемой остаточной. Относительное содержание этой воды в пустотном пространстве тем больше, чем меньше размер пустот и проницаемость коллектора.Остаточная вода содержится в залежах в виде пленки на стенах пор, каверн, трещин. Для нефтегазопромысловой геологии интерес представляет остаточная вода, содержащаяся в открытом пустотном пространстве.

Количество остаточной воды может быть определено способами экстрагирования образцов в приборе Дина и Старка или в приборах С.Л.Закса. В обоих случаях взвешенный образец помещают в емкость, где он обрабатывается кипящим растворителем нефти. При кипении вода испаряется вместе с растворителем, попадая в холодильник, где и конденсируется. Так как вода тяжелее применяемых углеводородных растворителей, то она накапливается в нижней части градуированной ловушки

Слайд_13

По мнению ряда исследователей, к гидрофобным следует относить породы, содержащие менее 10 % остаточной воды (Кв ≤ 0,1).

При значении коэффициента водонасыщенности более 0,1 породы считают гидрофильными.Необходимость различать гидрофильные и гидрофобные коллекторы обусловлена тем, что в первых процесс вытеснения нефти из пустотного пространства при прочих равных условиях и высокой проницаемости протекает значительно легче, чем во вторых.

Вгидрофильном коллекторе вся нефть находится в подвижном состоянии и при ее вытеснении как бы скользит по пленке воды.

Вгидрофобном коллекторе часть нефти, образуя пленку на стенках пустот, не участвует в процессе движения, вследствие чего увеличиваются потери нефти в пласте. Эти особенности следует изучать и учитывать при подсчете запасов и проектировании