НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ

.pdfvk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

К грунтовой относится гравитационная вода первого от поверхности земли постоянного горизонта (расположенного на первом водоупорном слое), имеющая свободную поверхность.

Тектоническими называют воды, циркулирующие в зонах нефтегазоносности по дизъюнктивным нарушениям. Эти воды могут проникать в нефтегазоносные пласты и вызывать обводнение скважин при разработке залежей.

Слайд_10 Искусственно введенными, или техногенными, называют воды, закачанные в

пласт для поддержания пластового давления, а также попавшие при бурении скважин (фильтрат промывочной жидкости) или при ремонтных работах.

Основную массу природных вод нефтяных и газовых месторождений составляют более или менее минерализованные воды.

Состав и свойства пластовых вод имеют большое значение для разработки залежей нефти и газа и их добычи, так как от них зависит течение многих процессов в дренируемом пласте. Поэтому их значение позволяет намечать более эффективные мероприятия по контролю и регулированию разработки и эксплуатации скважин и промысловых систем. Все это заставляет уделять большое внимание вопросам состава и физических свойств подземных вод.

Слайд_11 СХЕМА ЗАЛЕГАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НЕФТЕГАЗОВОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В промысловом деле воды нефтяных и газовых месторождений делятся на пластовые напорные и технические. Среди подземных вод особое место занимают ненапорные грунтовые воды, которые в отличие от пластовых являются пресными или слабо минерализованными.

Они имеют распространение лишь в приповерхностных слоях земной коры выше первого водоупорного горизонта.

Пластовые воды – обычные спутники нефтяных и газовых месторождений. Воды встречаются либо в тех же пластах-коллекторах, которыми контролируются нефтяные и

газовые залежи, либо образуют самостоятельные чисто водоносные пласты. В первом случае вода занимает пониженные части пластов – коллекторов, подстилая залежи нефти и газа. Во втором случае водоносные пласты не имеют связи с залежами и располагаются выше и ниже продуктивных.

Краевые пластовые воды занимают пониженные части пласта и подпирают нефтяную залежь по внутреннему и внешнему контурам, образующим в плане кольцеобразную форму.

Подошвенные воды подпирают залежь по всей её площади, включая и сводовую часть, образуя сплошное зеркало ВНК или ГВК.

Промежуточные воды залегают внутри нефтеносного пласта или между пластами, объединенными в один эксплуатационный объект.

Верхние и нижние воды приурочены к чисто водоносным пластам, не зависимым от продуктивных и залегающим выше или ниже последних.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Воды тектонических трещин циркулируют по плоскостям разломов из высоконапорных (как правило, более глубоко залегающих) в низконапорные. Они способны обводнять головные участки нефтеносных пластов, оттесняя нефть со сводовых частей залежи к крыльевым периферическим зонам.

Слайд 12

Минерализацией воды называется суммарное содержание в воде растворенных солей, ионов и коллоидов, выражаемое в г/100 или в г/л раствора.

Минерализация вод нефтяных и газовых месторождений меняется в очень широких пределах - от менее 1г/л (пресные воды) до 400 г/л и более (крепкие рассолы). Она определяется наличием шести главных ионов (С1- , SO42- , НСО3-, Na+, Са2+, Мg2+).

Значительно распространены в водах также карбонат-ион (СО32- ), ионы калия (К+) и железа (Fe2+ и Fe3+). Остальные элементы встречаются в ничтожных количествах

(микрокомпоненты).

Минерализация и химический состав вод определяют их физические свойства (плотность, вязкость, поверхностное натяжение, электропроводность и др.).

Слайд 13

Газосодержание пластовой воды не превышает 1,5-2,0м3/м3, обычно оно равно 0,2- 0,5м3/м3. В составе водорастворенного газа преобладает метан, затем следует азот,

углекислый газ, гомологи метана, гелий и аргон.

Растворимость газов в воде значительно ниже их растворимости в нефти. При увеличении минерализации воды их растворимость уменьшается.

Сжимаемость воды - обратимое изменение объема воды, находящейся в пластовых

условиях, при изменении давления. Значение коэффициента сжимаемости

колеблется в пределах (3 5)10-4МПа-1.

Сжимаемость воды, содержащей растворенный газ, увеличивается; сжимаемость минерализованной воды уменьшается с увеличением концентрации солей. Это свойство играет существенную роль при формировании режимов залежей.

Слайд 14

Объемный коэффициент пластовой воды нефтяных и газовых месторождений b

зависит от минерализации, химического состава, газосодержания, пластовых давления и температуры и колеблется от 0,8 до 1,2.

Наиболее влияют на его величину пластовая температура и минерализация. Плотность пластовой воды зависит главным образом от ее минерализации,

пластовых давления и температуры.

В большинстве случаев она меньше плотности в поверхностных условиях (не более чем на 20%), поскольку пластовая температура выше стандартной. Однако в условиях пониженных пластовых температур, например, в зоне развития многолетнемерзлых пород, плотность воды может быть равной плотности воды в поверхностных условиях или даже больше ее.

Вязкость пластовой воды зависит в первую очередь, от температуры, а также от минерализации и химического состава. Газосодержание и давление оказывают меньшее

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

влияние. В большинстве случаев вязкость пластовых вод нефтяных и газовых месторождений составляет 0,2-1,5 мПа*с.

Поверхностное натяжение пластовой воды, т.е. свойство ее противодействовать нормальным силам, приложенным к ее поверхности и стремящимся изменить ее форму, в значительной степени зависит от химического состава и при соответствующей химической обработке воды может быть значительно снижено. Это имеет существенное значение для разработки нефтяных залежей с заводнением - уменьшение поверхностного

натяжения повышает ее вымывающую способность, что способствует увеличению коэффициента вытеснения нефти водой.

Слайд 15

Электропроводность воды зависит от ее минерализации. Пресные воды плохо проводят или почти не проводят электрический ток. Минерализованные воды относятся к хорошим проводникам. Мерой электропроводности служит удельное электрическое сопротивление, за единицу измерения которого принят 1 Ом*м. Знание удельного

сопротивления подземных вод необходимо для интерпретации материалов электрометрии скважин.

Водонефтяной фактор – отношение текущих значений добычи воды к нефти на данный момент разработки месторождения (измеряется в м3 т). Этот параметр, показывающий, сколько объемов воды добыто на 1 тонну. ВНФ изменяется в пределах от 0 (безводная нефть) до бесконечности (100% воды). Часто используются параметры — «обводнённость» или «доля воды».

Слайд 16

Раздел: ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ ЗАЛЕЖИ

1. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Геофизические методы исследования скважин служат для получения геологической документации разрезов скважин, выявления и промышленной оценки полезных ископаемых, осуществления контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений, изучения технического состояния скважин и т.д. С этой целью по данным ГИС изучают в скважинных условиях физические свойства горных пород.

Слайд 17

Методы ГИС подразделяются на электрические, радиоактивные, акустические, магнитные, термические.

Геофизические методы позволяют представить разрезы скважин комплексом физических характеристик, таких, как удельное электрическое сопротивление, радиоактивность, теплопроводность изучаемых сред, скорость распространения упругих волн в них и т.п.

Эффективность скважинной геофизики очень велика.

Слайд 18

На слайде приведена классификация методов ГИС

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 19-21

В таблице приведены группы методов ГИС исследования скважин и основные методы, используемые в них, изучаемые физические сворйства пород и измеряемые для этого параметры на основании которых решаются определенные геологические задаци.

Слайд 22

Скважина является важнейшим источником информации о строении недр и местонахождении полезных ископаемых, а также единственным технологическим способом добычи нефти и газа. В зависимости от глубины и назначения скважин бурение проводится механическими, роторными, турбобуровыми и другими способами.

Данные ГИС исследований скважин даже с очень небольшим (несколько %) отбором керна дает наибольшую информацию о геологическом строении исследуемого месторождения.

Слайд 23

На слайде приведен производственный процесс геофизических исследований скважин (оборудование каротажной станции):

1-источник питания (батарея аккумуляторов)

2- приборы для регистрации сигналов от пласта (различаются по методам

воздействия на исследуемый пласт)

3-лебедка, предназначенная для спуска и подъема каротажного кабеля в скважину 4- одножильный, трехжильный или многожильный кабель в хорошей изоляции 5-глубинный каротажный зонд

Слайд 24

1.1. Электрический каротаж

По происхождению методы электрометрии делятся на две большие группы – естественного и искусственного электромагнитного поля, а по частоте – на методы постоянного, квазипостоянного и переменного поля. Среди методов переменного поля различают низко- и высокочастотные.

Для изучения стационарных естественных электрических полей применяются методы потенциалов собственной поляризации (ПС) горных пород.

Искусственные стационарные и квазистационарные электрические поля исследуются методами кажущегося сопротивления (КС), микрозондирования (МЗ), сопротивления заземления (БК и МБК), методами регистрации тока (ТМ) и потенциалов вызванной поляризации (ВП).

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Искусственные переменные электромагнитные поля изучаются индукционными

(ИК), диэлектрическими (ДМ) и радиоволновыми методами.

Электрический каротаж основан на изучении кажущегося удельного сопротивления пород (КС) и потенциала электрического поля (ПС) вдоль ствола скважины.

Удельное сопротивление горных пород изменяется в широких пределах - от долей

до десятков и сотен тысяч омметров. Такое различие в удельных сопротивлениях горных пород облегчает их изучение по данным электрического каротажа.

Пески, рыхлые песчаники, глины и аналогичные им обломочные породы в зависимости от удельного сопротивления жидкости, находящейся в породах, имеют большее или меньшее сопротивление.

Карбонатные породы чаще всего характеризуются более высокими сопротивлениями по сравнению с обломочными породами. Породы, содержащие нефть или газ, характеризуются, как правило, повышенными сопротивлениями.

Зная силу тока, можно определить удельное сопротивление среды по формуле:

(Ом м),

где К - коэффициент зонда (м) U - разность потенциалов (мв)

I - сила тока (ма)

При каротаже всегда приходится иметь дело с неоднородной средой, т.е. с пластами пород различного удельного сопротивления, и глинистым раствором, заполняющим скважину. Формулу для определения удельного сопротивления однородной среды используют и для среды неоднородной. Полученное при этом значение удельного сопротивления пород отличается от истинного, поэтому его называют кажущимся удельным сопротивлением (КС)

Кажущееся сопротивление зависит от удельного сопротивления и мощности пластов, от диаметра скважины и удельного сопротивления глинистого раствора, заполняющего скважину, от проникновения глинистого раствора (его фильтра) в пласт и расположения электродов зонда.

При электрическом каротаже одновременно с регистрацией КС записывается диаграмма ПС. Измерение ПС сводится к замеру разности потенциалов между электродом, который опущен в скважину, и электродом, находящимся на поверхности Измеренные величины, представленные в виде кривых кажущегося удельного сопротивления КС и естественной поляризации ПС, образуют электрокаротажную диаграмму.

При электрическом каротаже применяют зонды, различающиеся расстояниями между электродами и характером их взаимного расположения.

Зонды бывают двух типов: градиент-зонды и потенциал-зонды.

Помимо рассмотренных методов электрических измерений, применяют боковое каротажное зондирование (БКЗ), получившее широкое развитие при каротаже скважин на нефтяных и газовых месторождениях.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Дисциплина Нефтегазопромысловая геология. Лекция 7

Тема лекции: ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН Геофизические исследования скважин позволяют производить геологическое

документирование разрезов при бескерновом бурении и дают сведения о литологии пород, наличии тех или иных полезных ископаемых, мощности отдельных пластов, коллекторских, фильтрационных свойствах, пористости окружающих пород и т.п.

Качественная интерпретация данных скважинных геофизических исследований позволяет по графикам тех или иных параметров, полученных по скважине, выделить аномалии (минимальные, максимальные, средние, нулевые значения и др.). По ним оценивается местоположение пластов с разными физическими свойствами, а затем дается геологическая характеристика разреза.

Слайд_1

Скважина является важнейшим источником информации о строении недр и местонахождении полезных ископаемых, а также единственным технологическим способом добычи нефти и газа. В зависимости от глубины и назначения скважин бурение проводится механическими, роторными, турбобуровыми и другими способами.

Данные ГИС исследований скважин даже с очень небольшим (несколько %) отбором керна дает наибольшую информацию о геологическом строении исследуемого месторождения.

Слайд 2

На слайде приведен производственный процесс геофизических исследований скважин (оборудование каротажной станции):

1-источник питания (батарея аккумуляторов)

2- приборы для регистрации сигналов от пласта (различаются по методам воздействия на исследуемый пласт) – АКС-автоматическая каротажная станция

3-лебедка, предназначенная для спуска и подъема каротажного кабеля в скважину 4- одножильный, трехжильный или многожильный кабель в хорошей изоляции 5-глубинный каротажный зонд

Слайд 3

Каротажный зонд - устройство для измерения тех или иных параметров поля в

скважине и трансформации их в электрические импульсы. В зависимости от способов воздействия на околоскважинное пространство встречаются различное множество видов каротажных зондов:

зонды, используемые в методах электрического каротажа; глубинные зонды ядерных методов; зонды сейсмоакустических методов;

зонды для терморазведки

Слайд 4

Схема пласта-коллектора пересеченного скважиной

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Скважина представляет собой горную выработку большой глубины и относительно малого диаметра. Сечение скважины имеет форму, близкую к кругу, реже эллипсу. Диаметр скважины зависит от диаметра долота, которым она бурилась. Однако фактический диаметр скважины Dс не всегда равен его номинальному диаметру Dн. Участок скважиныс увеличенным диаметром называют каверной. Увеличение Dс

происходит в основном на участках разреза, представляемых глиной, углем и другими породами, легко разрушающимися в процессе бурения. Против песчаников и некоторых видов глин, наоборот, может наблюдаться уменьшение диаметра скважины.

Скважина заполнена промывочной жидкостью (ПЖ), в качестве которой чаще всего используется глинистый раствор или техническая вода. Удельное электрическое сопротивление ρс промывочной жидкости меняется в широких пределах – от сотых долейй до единий Ом*м. Промывочную жидкость с удельным сопротивлением, превышающим 0,2 Ом*м, называют пресной, с ρс <0,2 Ом*м – соленой. В отдельных

случаях скважина бурится на нефтяной эмульсии или с продувкой воздухом (сухая скважина), что с точки зрения электрического каротажа соответствует непроводящей скважине.

Геологический разрез месторождений нефти и газа обычно представлен осадочными отложениями. В осадочной толще горные породы залегают в виде прослоев, ограниченных поверхностями раздела, которые в пределах небольшой области, исследуемой при каротаже, можно считать параллельными. Нижняя поверхность раздела называется подошвой, верхняя – кровлей. Свойства пород в прослое постоянны. Прослой или несколько смежных прослоев с одинаковыми свойствами при каротаже получили название пласта, а породы, залегающие выше и ниже пласта – вмещающих пород.

Скважина пересекает пласт вертикально или под углом к плоскости напластования. Пренебрегая этим углом, расстояние между точками пересечения скважины с кровлей и подошвой пласта (видимую мощность пласта) при каротаже принимают за истинную мощность пласта H.

Слайд 5

В разрезе скважин, бурящихся на нефть и газ, наибольший интерес представляют пласты, сложенные пористыми проницаемыми породами (песчаниками, известняками). Такие пласты, способные вмещать и отдавать пластовый флюид (воду, нефть, газ), называют коллекторами.

Столб промывочной жидкости (ПЖ), заполняющий скважину, оказывает гидростатическое давление на ее стенки. Поэтому при пересечении пласта-коллектора

скважиной наблюдается проникновение фильтрата ПЖ в пласт. Часть пласта, в которую проник фильтрат, называется зоной проникновения, а ближайшая к скважине часть ее – промытой зоной. В результате фильтрации промывочной жидкости на стенке скважины против пласта-коллектора оседает слой глинистых частиц – образуется глинистая корка.

Слайд 6

Инклинометрия скважины - это методика определения угла отклонения оси

скважины и азимута ее искривления по отношению к устью. Инклинометрия позволяет определить текущее положение забоя скважины и графически отобразить траекторию

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

скважины, планировать направление скважины и обеспечить ориентационную информацию для спуска других скважинных инструментов.

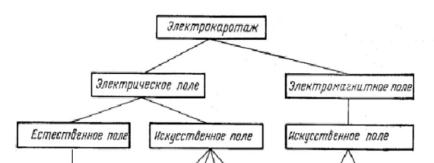

Слайд 7, 8 Разновидности электрического каротажа

Электрический каротаж (ЭК) основан на измерении электрического поля, самопроизвольно возникающего в скважине и ее окрестностях или создаваемого в скважине искусственно.

Разновидности ЭК отличаются друг от друга измеряемой величиной и характером электрического поля (естественное или искусственное, электрическое или электромагнитное).

По происхождению методы электрометрии делятся на две большие группы – естественного и искусственного электромагнитного поля, а по частоте – на методы постоянного, квазипостоянного и переменного поля. Среди методов переменного поля различают низко- и высокочастотные.

Наибольшее практическое значение имеют следующие виды ЭК:

а) каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации (каротаж ПС) - для изучения стационарных естественных электрических полей;

б) каротаж сопротивление (КС), основанный на измерении кажущегося удельного сопротивления горных пород. Он может проводиться градиент- или потенциал-

зондами – боковое каротажное зондирование (БКЗ) несколькими зондами или стандартный каротаж одним зондом и ПС, зондами с фокусировкой тока – боковой каротаж, микроустановками – микрокаротаж (МК) и боковой микрокаротаж (БМК);

в) индукционный каротаж (ИК), состоящий в измерении кажущейся удельной электропроводности горных пород:

г) диэлектрический каротаж (ДК), основанный на измерении кажущейся диэлектрической проницаемости.

Электрический каротаж основан на изучении кажущегося удельного сопротивления пород (КС) и потенциала электрического поля (ПС) вдоль ствола скважины.

Удельное сопротивление горных пород изменяется в широких пределах - от долей

до десятков и сотен тысяч омметров. Такое различие в удельных сопротивлениях горных пород облегчает их изучение по данным электрического каротажа.

Слайд 9

Классификация методов электрического каротажа

Измеряемые величины: Uпс – потенциал самопроизвольной поляризации,

рок – кажущееся удельное сопротивление, Iк – кажущаяся удельная проводимость,

ек –кажущаяся диэлектрическая проницаемость.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 10

Схема измерения кажущегося удельного сопротивления А,В – токовые электроды;

M,N – измерительные электроды;

П – измерительный прибор; К – трехжильный кабель;

МА – прибор для измерения силы тока в цепи.

Для изучения электрического сопротивления горных пород наиболее широко применяется четырехэлектродная установка, электроды которой обозначаются буквами А,М,N.В. Через А и В токовые электроды в скважину и окружающие породы вводится ток I, создающий электрическое поле. При помощи двух других электродов М и N,

называемых измерительными, измеряют разность потенциалов этого электрического поля между двумя точками в скважине. Электроды А,М, N – составляют обычный каротажный

зонд, и опускается на кабеле в скважину. Четвертый обычно находится в отдалении и на поверхности.

Слайд 11

При электрическом каротаже одновременно с регистрацией КС записывается диаграмма ПС.

Измерение ПС сводится к замеру разности потенциалов между электродом М, который опущен в скважину, и электродом N, находящимся на поверхности .

Точка записи измеряемой разности потенциалов относится к электроду М.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Результаты измерений изображаются в виде кривой, показывающей относительное изменение величины естественного потенциала (в мв) по глубине скважины. Кривая ПС способствует выделению в разрезе проницаемых пород и значительно облегчает изучение геологического разреза скважины.

Измеренные величины, представленные в виде кривых кажущегося удельного сопротивления КС и естественной поляризации ПС, образуют электрокаротажную диаграмму.

Слайд 12

При электрическом каротаже применяют зонды, различающиеся расстояниями между электродами и характером их взаимного расположения.

Зонды бывают двух типов: градиент-зонды и потенциал-зонды. Для обозначения зонда записывают его электроды в порядке их расположения в скважине сверху вниз, проставляя между соответствующими им буквами расстояние в метрах . например, М2,5А0,25В обозначает градиент-зонд двухполюсный, подошвенный, у которого верхний

электрод является измерительным; на расстоянии 2,5 м ниже него расположен первый питающий электрод А и на расстоянии 0,25 м второй питающий электрод В.

Помимо рассмотренных методов электрических измерений, применяют боковое каротажное зондирование (БКЗ), получившее широкое развитие при каротаже скважин на нефтяных и газовых месторождениях.

Слайд 13

Зная силу тока, можно определить удельное сопротивление среды по формуле:

(Ом м),

где К - коэффициент зонда (м) U - разность потенциалов (мв)

I - сила тока (ма)

При каротаже всегда приходится иметь дело с неоднородной средой, т.е. с пластами пород различного удельного сопротивления, и глинистым раствором, заполняющим скважину. Формулу для определения удельного сопротивления однородной среды используют и для среды неоднородной. Полученное при этом значение удельного сопротивления пород отличается от истинного, поэтому его называют кажущимся удельным сопротивлением (КС)