НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ

.pdfvk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

разработки, определяя величину конечного нефтеизвлечения при возможных системах разработки.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Дисциплина Нефтегазопромысловая геология. Лекция 5

Тема лекции: Фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов Проницаемость

Слайд_1

Пористая среда кроме коэффициента пористости характеризуется еще своей пропускной способностью, то есть насколько легко может продвигаться в ней жидкость

При одной и той же пористости пропускная способность различных сред может оказаться совершенно разной. Всем известно, как быстро исчезают лужи после дождя в местах с песчаной почвой и как долго стоят они на глинистых грунтах.

Способность пористой среды пропускать жидкость характеризуется проницаемостью.

Проницаемость – это фильтрующий параметр горной породы, характеризующий её способность пропускать через себя жидкости и газы при перепаде давления.

Абсолютно непроницаемых тел в природе нет. При сверхвысоких давлениях все горные породы проницаемы. Однако при сравнительно небольших перепадах давления в нефтяных пластах многие породы в результате незначительных размеров пор оказываются практически непроницаемыми для жидкостей и газов (глины, сланцы и т.д.).

Хорошо проницаемыми породами являются: песок, песчаники, доломиты, доломитизированные известняки, алевролиты, а так же глины, имеющие массивную пакетную упаковку.

Слайд_2

Для оценки проницаемости горных пород обычно пользуются линейным законом фильтрации Дарси. Дарси в 1856 году, изучая течение воды через песчаный фильтр (рис.), установил зависимость скорости фильтрации жидкости от градиента давления.

На слайде приведена схема экспериментальной установки Дарси для изучения течения воды через песок.

Дарси пропускал воду через набитые песком трубки под действием разности уровней и измерял расход жидкости Q, то есть ее количество, протекающее через трубку в единицу времени. Оказывается, что расход пропорционален разности уровней ∆H и площади сечения трубки S и обратно пропорционален ее длине L:

Закон Дарси:

объемный расход жидкости, проходящий сквозь породу при ламинарном движении прямо пропорционально коэффициенту проницаемости поперечного сечения этой породы, перепаду давления, и обратно пропорционально вязкости жидкости и длине пройденного пути.

Согласно уравнению Дарси, скорость фильтрации воды в пористой среде пропорциональна градиенту давления:

Q Kпр |

F(P1 P2) |

L |

где Q-объемный расход жидкости в м3/с;

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

kпр – коэффициент проницаемости в м2; F – площадь поперечного сечения в м2;

- вязкость флюида в Па с; Поскольку нефть – неидеальная система (компоненты

нефти взаимодействуют между собой), поэтому линейный закон фильтрации для нефти, содержит вязкость, учитывающую взаимодействие компонентов внутри нефтяной системы.

L – длина пути в см;

(P1-P2) – перепад давления в Па;

Размерность проницаемости показывает, что это чисто геометрическое свойство среды, косвенно определяющее размер ее структуры. Для сред геометрически подобной структуры проницаемость пропорциональна квадрату характерного размера структуры (например, размера зерна). Поэтому в отличие от пористости проницаемость является переменной характеристикой: проницаемости различных сред могут различаться в тысячи и более раз. Именно от проницаемости зависит производительность нефтяных и газовых скважин.

Проницаемость измеряется в Дарси. За Дарси принимается такая проницаемость, при которой через породу с поперечным сечением 1см2 и при перепаде давления 1 am на протяжении 1 см проходит 1 см2 жидкости вязкостью 1 сПз. Так как величина

коэффициента проницаемости горных пород, развитых в нефтегазоносных районах, в большинстве случаев меньше 1 Д, то проницаемость пород обычно характеризуют в единицах миллидарси, составляющих 0,001 д. Из определения и физического смысла коэффициента проницаемости следует, что величина его не должна зависеть от природы жидкости, которая движется через образец пористой среды. Однако на практике обычно наблюдаются изменения этого коэффициента в зависимости от природы фильтрующихся веществ. Эти изменения иногда превышают 100%. Не должен изменяться коэффициент проницаемости и во времени. Но в опытах часто наблюдалось падение проницаемости более чем на 50% за 1 ч.

Существуют различные объяснения причин, вызывающих изменение проницаемости во времени и влияние на нее свойств жидкости. При фильтрации жидкостей в рыхлых коллекторах и наличии весьма мелких фракций песка возможны перегруппировка зерен породы (суффозия) и забивание поровых каналов мелкими частицами, изменяющими проницаемость среды. Частицы, находящиеся в нефти во взвешенном состоянии, при выпадении вызывают закупоривание пор. В результате выделения смолистых веществ, содержащихся в сырой нефти, происходит отложение их на поверхности зерен породы, что приводит к уменьшению поперечного сечения поровых каналов. При фильтрации воды в коллекторах, содержащих глинистые частицы, последние разбухают, что вызывает уменьшение поперечного сечения поровых каналов. При воздействии воды на кремнезем возможно образование коллоидального кремнезема в поровых каналах, это также ведет к их закупориванию. При выделении из воды СО2 значительно уменьшается растворимость СаС03, и последний осаждается в порах, уменьшая их эффективный диаметр.

Слайд_3

Для фильтрации газа, коэффициент проницаемости рассчитывается по формуле:

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

При постоянной пористости проницаемость может существенно возрастать при увеличении крупности зерна, так как прежде всего зависит от размеров пустот и зерен, слагающих горные породы. Кроме того, проницаемость пород-коллекторов зависит от

плотности укладки и взаимного расположения зерен, от степени отсортированности, цементации и трещиноватости, а также от взаимосообщаемости пор, каверн и трещин, поэтому повышенной проницаемостью обладают крупнозернистые хорошо отсортированные пески, несцементированные или слабосцементированные песчаники. Слабопроницаемыми породами являются глины, глинистые сланцы, сильносцементированные песчаники, окремнелые известняки, соленосные гипсо-

ангидритовые отложения (эвапориты). Однако в ряде случаев ангидриты приобретают повышенную трещиноватость и тогда они становятся полуколлектором или полупкрышкой.

Глины, как известно, обладают большой пористостью, но, поскольку их пористость обусловлена субкапиллярными порами, глины практически непроницаемы и потому играют роль покрышек в нефтяных и газовых местоскоплениях.

Нефтяников интересуют породы с проницаемостью, имеющей практическое значение, т. е. дающей реальную возможность получения нефти или газа при существующих методах добычи.

Способность пород-коллекторов пропускать через себя флюид зависит от свойств

как породы, так и движущегося в ней флюида (нефти, газа, воды).

Экспериментальные данные А. А. Ханина (1965 г.) показали, что при одной и той же проницаемости (по газу) суммарное значение открытой пористости будет выше у песчано-алевролитовых пород более тонкого гранулометрического состава, так как в них

развиты поры более тонких сечений. Суммарный открытый объем этих пор будет больше объема пор пород, сложенных более крупным по размеру обломочным материалом. При одном и том же содержании цементирующего вещества резкое падение проницаемости прежде всего наблюдается у пород с большей плотностью, плохой отсортированностью и окатанностью зерен, так как цементация существенно уменьшает пористость, что, в свою очередь, ведет к увеличению плотности. При равномерно-поровом типе цемента,

однородном гранулометрическом составе и одинаковой компоновке зерен в породах наблюдается уменьшение проницаемости с увеличением плотности.

Следует также отметить, что коллекторы характеризуются разной величиной проницаемости вдоль напластования пород и перпендикулярно к нему, в первом случае проницаемость значительно больше, чем во втором.

Несмотря на значительные изменения коллекторских свойств пластов в пределах даже одного местоскопления (ввиду изменения литолого-фациальных условий), при

наличии достаточного фактического материала рекомендуется составление карт равной пористости и проницаемости. Такие карты представляют большой практический интерес при подсчете запасов нефти и газа, а также при составлении проектов разработки местоскоплений.

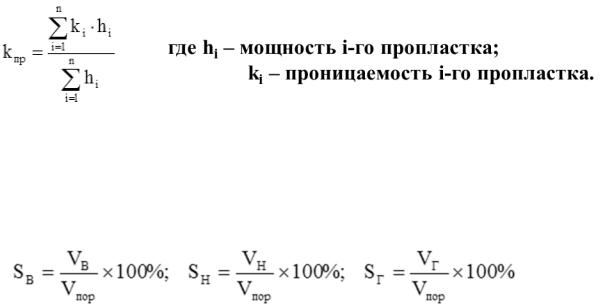

Слайд_5 Оценка проницаемости пласта, состоящего из нескольких пропластков

различной проницаемости

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Общая проницаемость пласта (Kпр) оценивается с учетом проницаемости пропластков и направления фильтрации. (рис)

При линейной фильтрации жидкости в пласте, состоящем из нескольких изолированных пропластков различной мощности и проницаемости средняя проницаемость пласта рассчитывается следующим образом:

Слайд_6 Насыщенность – ещё один важный параметр продуктивных пластов, тесно

связанный с фазовой проницаемостью.

Водонасыщенность SВ – отношение объёма открытых пор, заполненных водой к общему объёму пор горной породы. Аналогично определение нефте- и газонасыщенности:

Обычно для нефтяных месторождений SВ = 6-35%; SН = 65-94%, в зависимости от созревания пласта.

Для нефтяных месторождений справедливо следующее соотношение:

SН + SВ = 1.

Для газонефтяных месторождений:

SВ + SН + SГ = 1.

Пласт считается созревшим для разработки, если остаточная водонасы- щенность SВ < 25%.

Слайд_7 Пластовые флюиды Слайд_8

Свойства и состояние углеводородов (УВ) зависят от их состава, давления и температуры. В залежах они могут находиться в жидком и газообразном состоянии или в виде газожидкостных смесей.

По физическому состоянию в поверхностных условиях УВ от СН4 до С4Н10 - газы;

от С5Н12 до С16Н34 - жидкости и от С17Н34 до С35Н72 и выше - твердые вещества,

называемые парафинами и церезинами.

Слайд_9

При большом количестве газа в пласте он может располагаться над нефтью в виде газовой шапки в повышенной части структуры. Если же количество газа в залежи по сравнению с количеством нефти мало, а давление достаточно высокое, газ полностью

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

растворяется в нефти и тогда газонефтяная смесь находится в пласте в жидком состоянии.

Слайд_10

Нефть представляет собой сложную смесь органических соединений, преимущественно углеводородов и их производных. Вследствие изменчивости химического состава, физико-химические свойства нефтей различных месторождений и

даже различных пластов одного месторождения отличаются большим разнообразием. Кроме углеводородов (УВ) в нефтях присутствуют сернистые, азотистые,

кислородные соединения, металлоорганические соединения. По консистенции нефти различаются от легко подвижных до высоковязких (почти не текучих) или застывающих при нормальных условиях. Цвет нефтей меняется от зеленовато-бурого до чёрного.

В нефти в основном содержатся следующие классы углеводородов: Парафиновые углеводороды (алканы) – насыщенные (предельные)

углеводороды с общей формулой CnH2n+2. Содержание в нефти – 30-70%. Различают алканы нормального (н-алканы) и изостроения (изоалканы). В нефти присутствуют газообразные алканы С2–С4 (в виде растворённого газа), жидкие алканы С5–С15 (основная масса жидких фракций нефти) и твёрдые алканы С17–С53, которые входят в тяжёлые нефтяные фракции и известны как парафины и церезины.

Нафтеновые углеводороды (циклоалканы) – насыщенные алициклические углеводороды с общей формулой CnH2n, CnH2n-2 (бициклические) или CnH2n-4

(трициклические). В нефти присутствуют в основном пяти- и шестичленные нафтены. Содержание в нефти – 25-75%. Содержание нафтенов растёт по мере увеличения

молекулярной массы нефти.

Ароматические углеводороды – соединения, в молекулах которых присутствуют циклические полисопряжённые системы. К ним относятся бензол и его гомологи, толуол, фенантрен и др. Содержание в нефти – 10-15%.

Гетероатомные соединения – углеводороды, в состав молекул которых входят кислород, азот, сера, металлы. К ним относятся: смолы, асфальтены, меркаптаны, сульфиды, дисульфиды, тиофены, порфирины, фенолы, нафтеновые кислоты. Подавляющая часть гетероатомных соединений содержится в наиболее высокомолекулярных фракциях нефти, которые обычно называют "смолисто-

асфальтеновыми веществами". На их долю приходится до 15%.

В нефти также содержатся в малых количествах неорганическая сера, различные металлы и т.д.

Фракционный состав нефти отражает содержание соединений, выкипающих в различных интервалах температур. Нефти выкипают в очень широком интервале температур – 28-550 С и выше. Различают следующие фракции нефти:

28-180 С – широкая бензиновая фракция;

120-240 С – керосиновая фракция (150-240 С – осветительный керосин; 140-200

– уайт-спирт);

140-340 С – дизельная фракция (180-360 С – летнее топливо);

350-500 С – широкая масляная фракция;

380-540 – вакуумный газойль.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд_11 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ по углеводородному составу:

Метановые

(более 50 %)

Нафтеновые

(более 50 %)

Ароматические

(более 50 %)

Слайд_12 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ по содержанию парафинов:

Малопарафинистые

(не выше 1,5 %)

Парафинистые

(1,51 - 6,00 %)

Высокопарафинистые

(выше 6,00 %)

Содержание парафина в нефти иногда достигает 13 - 14 % и больше.

Слайд_13

Нефтяной парафин - это смесь твердых УВ двух групп, резко отличающихся друг

от друга по свойствам, - парафинов C17H36 - С35Н72 и церезинов С36Н74 - C55H112. Температура плавления первых 27-71°С, вторых – 65-88°С. При одной и той же

температуре плавления церезины имеют более высокую плотность и вязкость.

Слайд_14 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ по содержанию серы

Малосернистая

(не выше 0,5 %)

Сернистая

(0,51 - 2,0 %)

Высокосернистая

(выше 2,0 %)

Слайд_15 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ по содержанию смол

Малосмолистые (меньше 5 %) Смолистые

(5 - 15 %)

Высокосмолистые

(выше 15 %)

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд_16 Плотность нефти

Под плотностью пластовой нефти понимается масса нефти, извлеченной из недр с сохранением пластовых условий, в единице объема. Она обычно в 1,2-1,8 раза меньше

плотности дегазированной нефти, что объясняется увеличением ее объема в пластовых условиях за счет растворенного газа. Известны нефти, плотность которых в пласте составляет всего 0,3-0.4 г/см3. Ее значения в пластовых условиях могут достигать 1.0 г/см3 Плотность нефти изменяется в пределах 0,730-1,04 г/см3, наиболее

распространенные величины – 0,82 -0,90 г/см3.

Классификация Баженовой О.К.:

По плотности выделяются несколько классов нефтей: очень легкие (до 0,8 г/см3), легкие (0,8-0,84 г/см3), средние (0,84-0,88 г/см3), тяжелые (0,88-0,92 г/см3) и очень тяжелые (более 0,92 г/см3).

Легкие нефти характеризуются высоким газосодержанием, тяжелые - низким.

Слайд_17

Вязкость пластовой нефти н, определяющая степень ее подвижности в пластовых условиях, также существенно меньше вязкости ее в поверхностных условиях. Это обусловлено повышенными газосодержанием и пластовой температурой.

Давление оказывает небольшое влияние на изменение вязкости нефти в области выше давления насыщения. В пластовых условиях вязкость нефти может быть в десятки раз меньше вязкости дегазированной нефти.

Вязкость зависит также от плотности нефти: легкие нефти менее вязкие, чем

тяжелые. Вязкость нефти измеряется в мПа с |

|

|

|

|

По вязкости нефти делятся на: |

|

|

|

|

незначительной вязкостью - н < 1 мПа с; |

|

|

||

маловязкие - |

1< н 5 мПа с; |

|

|

|

с повышенной вязкостью - 5< н 25 мПа с; |

|

|

||

высоковязкие - |

н > 25 мПа с. |

|

|

|

Слайд_18 |

|

|

|

|

Газосодержание (газонасыщенность) |

пластовой |

нефти - |

это объем газа |

|

растворенного в 1м3 объема пластовой нефти: |

G=Vг/Vпл.н. |

(м3/м3 ) |

|

|

Газосодержание пластовых |

нефтей может достигать 300-500 |

м3/м3 и более, |

||

обычное его значение для большинства нефтей 30-100 м3/м3. Вместе с тем известно большое число нефтей с газосодержанием не выше 8-10 м3/м3.

Давлением насыщения пластовой нефти называется давление, при котором газ начинает выделяться из нее. Давление насыщения зависит от соотношения объемов нефти и газа в залежи, от их состава, от пластовой температуры.

Слайд_19

Коэффициент сжимаемости (или объемной упругости) характеризует относительное приращение объема нефти при изменении давления на единицу.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Для большинства пластовых нефтей βн=(1-5).10-3МПа-1 βн = (1/V)(ΔV/Δp), где ΔV - изменение объема нефти, V - исходный объем нефти, Δp -

изменение давления.

Коэффициент сжимаемости зависит от давления, температуры, состава нефти и газового фактора. Нефти, не содержащие растворённого газа, обладают сравнительно низким коэффициентом сжимаемости (0,4-0,7 ГПа-1), а лёгкие нефти со значительным

содержанием растворённого газа – повышенным коэффициентом сжимаемости (до 14 ГПа-1). Высокие коэффициенты сжимаемости свойственны нефтям, находящимся в

пластовых условиях, близких к критическим.

Объемный коэффициент пластовой нефти показывает, какой объем занимает в пластовых условиях 1м3 дегазированной нефти:

bн = Vпл.н./Vдег.= pн/pпл.н., где Vпл.н.- объем нефти в пл. усл., Vдег.-объем того же кол- ва нефти после дегазации при атмосферном давлении и t=200С, pпл.н.-плотность нефти в

пл. усл., p -плотность нефти в станд. усл.

Усадка нефти -уменьшение объема пластовой нефти при извлечении ее на поверхность U = (bн-1)/bн*100

Слайд_20

При подсчете запасов нефти объемным методом изменение объема пластовой нефти при переходе от пластовых условий к поверхностным учитывают с помощью так называемого пересчетного коэффициента.

Пересчетный коэффициент =1/b=Vдег/Vп.н.=п.н./н

Коэффициент теплового расширения н показывает, на какую часть V первоначального объема Vo изменяется объем нефти при изменении температуры на 1 °С

н = (1/VO) ( V/ T).

Размерность н - 1/°С.

Для большинства нефтей значения коэффициента теплового расширения колеблются в пределах (1-20) *10-4 1/°С.

Калориметрические свойства нефти зависят от содержания в ней окрашенных веществ (смол, асфальтенов).

Слайд_21

Таким образом, говоря о свойствах нефти и о ее основных параметрах, всегда необходимо уточнять при каких условиях будет использоваться тот или иной параметр. В стандартных условиях говорят о плотности, молекулярной массе, вязкости, температурах застывания и кипения.

плотность, молекулярная масса, вязкость, температура застывания и кипения

В ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЯХ нефть характеризуется

газосодержанием, давлением насыщения растворенным газом, объемным коэффициентом, вязкости, коэффициентом сжимаемости, коэффициентом теплового расширения, плотностью.

Слайд_22 ГОРЮЧИЙ ГАЗ ( ГАЗ)

Природные газы, добываемые из газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, состоят из углеводородных компонентов (СН4 – С22Н46), а также