- •Зорина з.А., Полетаева и.И., Резникова ж.И. Основы этологии и генетике поведения

- •Глава I. Введение

- •Глава 2.

- •2.5.1. Исследования поведения животных в природе

- •2.5.2. Методы современной этологии. Краткий очерк

- •2.7.1. Первое экспериментальное доказательство наличия элементов мышления у антропоидов

- •2.7.2. Исследования мышления антропоидов в 30-40-е годы

- •2.7.3. Исследование зачатков мышления у животных-неприматов

- •2.7.4. Обучение антропоидов языкам-посредникам

- •Глава 3.

- •3.3.1. Поисковое поведение

- •3.3.2. Завершающий акт

- •3.3.3. Значение понятия о завершающем акте для изучения эволюции поведения

- •Глава 4.

- •Глава 5.

- •5.2.1. Одиночный образ жизни

- •5.2.2. Агрегации, или скопления

- •5.2.3. Анонимные сообщества

- •5.2.4. Индивидуализированные сообщества

- •5.3.1. Иерархия доминирования

- •5.3.2. Роль агрессии в поддержании структуры сообщества

- •5.3.3. Ритуалы и демонстрации

- •5.3.4. Сложные системы иерархии

- •5.3.5. Лабильность иерархической структуры в индивидуализированных сообществах

- •5.3.6. Доминирование и репродуктивный успех

- •5.3.7. Иерархия ролей и «разделение труда" в социальных группировках животных

- •5.3.8. Развитие социального поведения в онтогенезе

- •5.3.9. Влияние уровня развития элементарной рассудочной деятельности на специфику общественных отношений животных

- •5.4.1. Как работают сигналы

- •5.4.2. Язык животных и методы его изучения

- •5.4.3. Попытки прямой расшифровки языка животных

- •5.4.3.2. Язык восточно-африканских верветок. Еще один, ставший

- •5.4.4. Общение человека с животными с помощью языков-посредников

- •5.4.4.2. Обучение языкам-посредникам других животных и птиц.

- •5.4.5. Теоретико-информационный подход к исследованию языка животных

- •5.5.1. Грызуны

- •5.5.2. Хищные млекопитающие

- •5.5.3. Приматы

- •5.6.7. Типы сообществ беспозвоночных

- •5.6.2. Сравнительные исследования происхождения эусоциальн ости

- •5.6.3. Краткая характеристика сообществ эусоциальных насекомых

- •5.6.4. Роль индивидуума в функционировании сообщества эусоциальных насекомых: изоморфизм сложных форм поведения

- •Глава 6. Эволюция поведения

- •6.5.1. Социобиология

- •6.5.2. Проявления альтруизма и кооперации в сообществах

- •6.5.3. Заключительные замечания

- •Глава 7. Развитие поведения

- •7.3.1. Норма реакции и развитие поведения

- •7.3.2. Метод изолированного воспитания (депривационный эксперимент)

- •7.3.3. Формирование пения птиц

- •7.3.4. Возможности и ограничения депривационного эксперимента

- •7.5.1. Эмбриологические наблюдения куо

- •7.5.2. Развитие поведения птенцов в гнездовой период

- •7.5.3. Соотношение врожденного и приобретенного в формировании реакций млекопитающих

- •Глава 8. Генетика поведения

- •8.1.1. Задачи генетики поведения

- •8.2,1. Краткая история вопроса

- •8.2.2. Плейотропия

- •8.2.3. Изменчивость признаков поведения. Выбор признака для анализа

- •8.2.4. Использование инбредных линий в генетике поведения

- •8.2.5. "Изменчивость" фиксированных комплексов действий и микроэволюционные изменения поведения

- •8.2.6. Изменчивость поведения, связанная с различной экспрессивностью признаков

- •8.2.7. Причины и следствия

- •8.2.8. Влияние внешних условий на изменчивость признака. Материнский эффект

- •8.2.9. Некоторые экспериментальные стратегии при изучении генетического контроля нормального поведения

- •8.2.10. Проблема "генотип - среда"

- •8.3.1. Кишечная палочка

- •8.3.2. Инфузории

- •8.3.3. Нематоды

- •8.3.4. Аплизия

- •8.4.1. Медоносная пчела

- •8.4.2. Падальная муха

- •8.4.3.2. Мутации отдельных генов. Плейотропные эффекты. Пер-

- •8.4.3.4. Генетическое исследование разных форм двигательной

- •8.5.2. Генетический контроль общей схемы тела

- •8.5.3. Общие процессы развития и локальные нарушения структуры генома

- •8.5.3.2."Судьба" эмбриональных клеток и дифференцировка нейронов. Генетические мозаики и химеры. Различная "судь-

- •8.5.4. Нарушения развития мозга мыши. Неврологические мутации

- •8.6.1. Исследования генетики поведения собак

- •8.6.2. Краткий обзор генетических исследований поведения грызунов

- •8.6.3. Способность к обучению

- •8.6.3.3. Использование трансгенных мышей для исследования

- •8.6.4. Влияние одиночных генов на поведение

- •8.6.4.2. Влияние перестроек кариотипа на поведение мышей.

- •8.6.5. Патофизиологические признаки. Модели болезней человека

- •8.6.5.1. Судорожные состояния.

- •8.6.6. Количественные признаки в генетике поведения

- •8.6.7. Строение мозга и действие генов

- •8.6.7.2. Генетическая изменчивость площади прмрполя саз гип-

- •8.6.7.3. Генетический контроль размеров мозолистого тела. Ис-

- •8.6.8. Эволюционные преобразования мозга и поведения

- •Глава I. Введение

- •Глава 2. История изучения поведения животных

- •Глава 3. Классическая этология в трудах к. Лоренца и его школы

- •Глава 4. Классическая этология. Работы н. Тинбергена и его

- •Глава 5. Общественное поведение животных

- •Глава 7. Развитие поведения

- •Глава 8. Генетика поведения

8.3.3. Нематоды

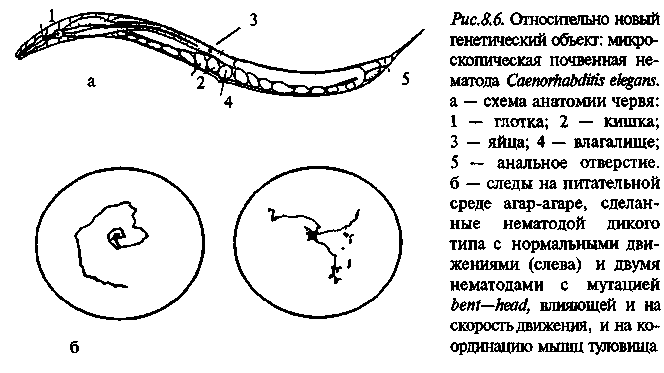

Свободно живущая почвенная нематода Caenorhabditis elegans была выбрана в качестве объекта исследования С. Бреннером в начале 70-х годов (рис. 8.6, а). Длина этого червя составляет около 1 мм, его репродуктивный цикл длится 3,5 суток. C.elegans – гермафродит, размножается самооплодотворением, откладывает до 300 яиц. Иногда в потомстве появляются особи только с мужскими половыми органами, которые спариваются с гермафродитами. Этот тип размножения дает дополнительные возможности для генетических исследований. У этого вида в гаплоидном наборе 5 аутосом и .^-хромосома. Построена почти полная карта генома C.elegans. По степени сложности строения тела и физиологических реакций эта нематода занимает промежуточное положение между Е. coli и дрозофилой. Геном C.elegans состоит из 8-Ю6 пар оснований, что в 20 раз больше, чем у E.coli, и примерно в 2 раза меньше, чем у дрозофилы. Около 83% генома нематоды составляют уникальные последовательности.

Во-первых, предполагалось создать пространственную картину связей всех клеток нервной системы с помощью электронномикро-скопического анализа многих тысяч серийных срезов.

Во-вторых, определялась химическая природа синапсов и выявлялись мутационные изменения, влияющие на поведение животного, последние сопоставлялись с изменениями в "рисунке" соединения клеток и/или химизме синапсов.

Описано несколько сот мутаций С. elegans, и примерно 2/3 из них затрагивают поведение. В спектр поведенческих изменений входят нарушения координации движений червя (рис. 8.6,6), аномалии строения тела, которые влекут за собой аномальные движения, изменения хемотаксиса, нарушение откладки яиц.

Примерно у половины мутантов с нарушенным поведением были найдены отклонения в строении нервной системы. Их можно разделить на 4 категории.

Изменения в клетках-предшественницах нейронов. Поскольку ход нормального развития нейронов из нейробластов изучен у этого вида достаточно хорошо, мутации в этих элементах легко обнару жить. Они могут проявляться в виде особенностей поведения на разных стадиях развития организма.

Изменения в специфичности синаптических связей. Поскольку соединения нейронов взрослой особи дикого типа уже известны, возникающие вследствие мутаций структурные изменения синапти ческих соединений можно с достаточной надежностью сопоставить с аномалиями поведения у таких животных.

Изменения в расположении отростков нейронов. Созданная полная топографическая карта нервной системы C.elegans позволяет выделить таких мутантов, у которых отростки нейронов идут к ано мальным мишеням. Такие мутации изменяют направление прораста ния и характер контактов у нейронов сразу нескольких классов. Оче видно, что изменения поведения при этом достаточно разнообразны.

Изменения в функции нейромедиаторов. Эту категорию эф фектов оказалось возможным проанализировать с развитием мето дов иммуноцитохимии и биохимии. Данные о медиа-горной специфич ности конкретных нейронов, как правило, оказываются неточными.

Электрофизиологические исследования этого объекта практически невозможны из-за его малого размера, поэтому сведения о нейрохимической специфичности нейронов того или иного класса сопоставляют с электрофизиологическими реакциями сходных групп клеток другой нематоды – Ascaris. У C.elegans обнаружены классические нейромедиаторы – ацетилхолин, ГАМК и биогенные амины.

Реакция на химические сигналы. Мутации, индуцированные химическими агентами, обычно бывают рецессивными и выявляются во втором поколении. Изучение поведения C.elegans и его изменений у мутантов показывает, что если у бактерий опознание химического вещества базируется на времени удержания следа, оставленного веществом на мембране и внутри клетки, то у C.elegans все обстоит сложнее. Так, например, мутант slow перемещается в 8 раз медленнее, чем особи дикого типа, но отыскание химических веществ, необходимых для питания, происходит у него без отклонений. Таким образом, для этой реакции время сохранения следа значения не имеет. Сопоставление градиента концентрации химического вещества вдоль тела червя также не может служить основой такой способности, так как мутанты, у которых изменены хеморецепторы хвостовой части тела, тем не менее, могут нормально отыскивать вещества. По всей видимости, основой реакции на химические вещества служит клинотаксис, т.е. движения, возникающие в результате оценки различий концентрации вещества с двух сторон тела. Поведенческим проявлением клинотаксиса, как считается, могут быть так называемые "рыскающие" движения головного конца.

Локомоция. Координация движений. В виду очень мелких размеров C.elegans основным методом выявления нарушений движения у него стала регистрация следов, которые червь оставляет на поверхности агара, служащего ему питательной средой. Примером мутаций, нарушающих движения, может служить roller, когда червь перемещается, переворачиваясь через головной и хвостовой концы, и bent head: при этой мутации изменена анатомия головного конца, и вместо обычных "рыскающих" движений перемещение идет по спирали. Движения червя обеспечиваются элементами брюшной нервной цепочки. Ее нейроны и их соединения хорошо описаны, известны также и эмбриональные клетки-предшественницы этих нейронов. Выделяют пять классов нейронов, которые подразделяются на два главных типа: возбудительные нейроны, инициирующие движение животного вперед или назад, и тормозные нейроны, координирующие сокращения мышц двух сторон тела.

Мутации группы Unc (uncoordinated) были одними из первых, описанными у C.elegans. Аномалии движений при неврологических мутациях очень перспективны для исследования организации движений в норме.

Фенотипически группа мутаций Unc подразделяется на 3 категории:

животные либо сохраняют неподвижность в покое, либо при сти муляции, которая в норме побуждает их двигаться вперед или назад, сокращаются все мышцы одновременно; такие системные мутации затрагивают функцию тормозных нейронов, в частности влияют на распределение их отростков (ипс-30); в других случаях нарушается синтез ГАМК;

животные не способны двигаться в одном из направлений (впе ред или назад), а при соответствующей стимуляции закручивают ся либо дорсальной, либо вентральной стороной кверху; установ лено, что в основе такого дефекта лежат аномальные связи ин тернейронов; в некоторых случаях отсутствует иннервация ряда мышц;

животные неспособны двигаться по прямой, не извиваясь; суще ствуют свидетельства того, что у таких мутантов аномалия затра гивает холинергические синапсы.

Реакция откладки яиц. Выход яиц из организма обеспечивают мышцы, иннервация которых идет от двух категорий нервных клеток, по-видимому, серотонинергических. Показано также, что ок-топамин эту реакцию тормозит, а его антагонист стимулирует. Описано около 40 мутаций, изменяющих процесс. При одной из них, например, нарушено собственно выведение яиц, и молодые особи вылупляются, оставаясь внутри родительского организма.

Мутации, влияющие на продолжительность жизни. Продолжительность жизни C.elegans – 18-21 день. Этот объект очень удобен для исследования молекулярно-генетических основ старения. Еще в начале работы с C.elegans была описана мутация age-1, при которой продолжительность жизни увеличивается до 34 дней.

Еще одна группа мутаций, влияющих на продолжительность жизни, связана с особенностями жизненного цикла этой нематоды. По окончании эмбриогенеза из яйца выходит личинка первой стадии (L1), которая затем проходит фазы L2, L3 и L4, после чего особь становится половозрелой. Однако в жизненный цикл этой нематоды может включаться еще одна, специфическая стадия – стадия покоящейся личинки, называемой дауером (dauer) – стадия d. В таком состоянии животное успешно переживает неблагоприятные средовые условия, например перенаселение или недостаток пищи. Стадия d может наступить в период после стадии L2 вместо L3. При восстановлении пригодных для жизни внешних условий из стадии d червь переходит в стадию L4.

В настоящее время предполагается, что в стадии d у животного происходит своеобразное выключение процессов старения, поскольку подобные покоящиеся личинки могут оставаться жизнеспособными на срок до 1 года. Выявлено семейство генов daf, участвующих в формировании стадии покоящейся личинки. Манипулируя условиями выращивания личинок с мутацией гена daf-2, можно получить особей, которые почти столь же жизнеспособны, как и особи дикого типа, но длительность их жизни значительно увеличена – до 43 дней. По существующим данным, у долгоживущих мутантов, отмечаются биохимические особенности, возможно связанные с изменением интенсивности процессов старения.

Пластичность поведения. Из всех описанных поведенческих реакций этой нематоды наиболее полно изучена реакция избегания в ответ на прикосновение. При стимуляции хвостового конца тела волоском червь реагирует продвижением вперед, при прикосновении к головному концу пятится назад. Неврологическим субстратом этих реакций является группа из 6 тактильных рецепторов, 5 пар интернейронов и 69 мотонейронов. Сочетание данных мутационного анализа и исследования фенотипа ряда мутантных форм (всего описано несколько сот таких мутаций) с микрохирургическими вмешательствами в ЦНСчервя с помощью лазерного луча позволило установить подробную схему соединений нервных элементов этой сети. Важно отметить, что эффект мутаций проявляется всегда в виде целого набора морфофункциональных изменений, и даже внимательный поиск не обнаруживает мутаций, эффект которых проявлялся бы в аномалии какого-то одного элемента этой сети.

Несмотря на относительную простоту, поведение C.elegans может видоизменяться в результате накопления индивидуального опыта. Экспериментально показано, что у этих животных могут происходить процессы: неассоциативного обучения – привыкание к регулярно действующему стимулу (механическое сотрясение), расторма-живание привыкания и сенситизация. Каждая из личиночных стадий имеет специфические особенности в формировании привыкания к тактильным стимулам. Обнаружение в будущем мутаций, влияющих на процессы неассоциативного обучения, в сочетании с беспримерным уровнем изученности морфофункциональных основ поведения этих животных даст новое понимание механизма пластичности реакций нервной системы (подробнее см.: Rankin, Best, 1992).

Относительно новый генетический объект, каким является C.elegans, очень удобен для изучения молекулярных основ патологии человека. В рамках большой исследовательской программы по генетическим механизмам болезни Альцгеймера были проведены эксперименты с получением трансгенных нематод. Как известно, одним из типичных проявлений патологии при болезни Альцгеймера являются отложения так называемого бета-амилоидного белка в виде бляшек.

У трансгенных особей C.elegans ген ипс-54, связанный с функцией мышц, был соединен с последовательностью оснований геном, кодирующим бета-амилоидный пептид. Этот чужеродный для нематоды ген экспрессировался, и его продукт был обнаружен. Анализ иммунореактивности в тканях таких генетически видоизмененных организмов позволил найти отложения, сходные с классическими бляшками бета-амилоидного белка, характерными для болезни Альцгеймера (см.: 8.6.5.5).

Таким образом, микроскопическая нематода как объект генетики поведения не только дает возможность исследовать нейроморфоло-гические основы примитивных реакций, но и становится удобным объектом для исследований по перенесению генетического материала (генной инженерии).