- •Вопросы государственного экзамена по психологии

- •Психология как наука. Основные этапы развития и современное представление о предмете психологии.

- •Понятие психического отражения. Классификация психических явлений и процессов. Возникновение и развитие психики в филогенезе.

- •Деятельностный подход в психологии. Строение деятельности. Механизмы регуляции действий и операций. Установка.

- •Ощущение. Классификация ощущений. Свойства ощущений. Психофизика ощущений. Взаимодействие ощущений.

- •Восприятие. Основные подходы к изучению восприятия. Основные свойства восприятия.

- •Внимание, его виды и свойства. Внимание и сознание. Теории внимания.

- •Память. Основные закономерности мнемической деятельности. Виды памяти. Теории памяти.

- •9.Мышление. Этапы мышления: характеристика мыслительного процесса. Феномен понимания в мышлении. Виды, операции и свойства мышления.

- •10.Речь и речевая деятельность. Язык и речь. Виды речи, механизмы порождения и понимания речи. Развитие речи в онтогенезе.

- •Воображение, его виды и операции. Представление. Свойства представления.

- •13.Эмоции, эмоциональные состояния, чувства, переживания. Качества и функции эмоций и чувств.

- •Теории эмоций: эволюционно-биологические, физиологические, когнитивные.

- •Мотивация. Потребности и мотивы, их свойства и функции. Структура и формирование мотива.

- •Теории мотивации. Теории внешней и внутренней мотивации.

- •Психические состояния. Классификация состояний. Функции состояний. Управление состояниями.

- •Воля и волевые процессы. Признаки волевых явлений. Воля как высший уровень регуляции.

- •Темперамент и высшая нервная деятельность. Свойства высшей нервной деятельности. Свойства темперамента. Темперамент и деятельность. Темперамент и особенности личности. Типологии темперамента.

- •Характер. Понятие черты характера. Структура характера. Формирование характера. Характер и темперамент. Акцентуации характера.

- •Способности и задатки. Виды способностей. Формирование способностей. Одаренность, талант, гениальность. Креативность. Структура и теории креативности. Способности и интеллект.

- •Интеллект. Основные подходы и теории в изучении интеллекта. Структура интеллекта. Диагностика интеллекта.

- •Неосознаваемые явления в психике, их классификация (подсознательное, надсознательное и бессознательное) и динамические связи с осознаваемым. Различные подходы к изучению неосознаваемого.

- •Самосознание: его функции, характеристики, развитие в онтогенезе. «я-концепция», ее структура.

- •Свойства и типология личности. Номотетическое и идеографическое описание личности.

- •Типологии личности.

- •1. «Экстраверсия – Интроверсия» (Extraversion/ Intraversion (e/I)):

- •2. «Сенсорика-Интуиция» (Sensing- Intuition (s/n))

- •3. «Логика (мышление) – Этика (чувствование)» (Thinking- Feeling (t/f)),

- •Стиль работы и темперамент

- •Структура личности и различные методические подходы к ее изучению.

- •Основные направления изучения личности в отечественной психологии.

- •Жизненный путь личности. История исследований проблемы жизненного пути личности. Проблема жизненного пути в работах с.Л.Рубинштейна. Пространство и время личности.

- •Психологическая защита и совладание – механизмы овладения поведением. Механизмы психологической защиты. Способы совладания (копинг-стратегии).

- •История психологии. Развитие психологических знаний в рамках учения о душе и философское учение о сознании. Развитие естествознания и выделение психологии в самостоятельную науку.

- •Развитие психологии в конце 19-го и в течение 20 века. Основные направления современной психологии и различия между ними.

- •Психоанализ и глубинная психология. Предмет, методы, принципы и области изучения, основные представители, теории и эксперименты.

- •Понимание личности в психоанализе и глубинной психологии.

- •Бихевиоризм. Предмет, методы, принципы и области изучения, основные представители, теории и эксперименты. Понимание личности в бихевиоризме.

- •Гуманистическая психология. Предмет, методы, принципы и области изучения, основные представители, теории и эксперименты.

- •Понимание личности в гуманистической психологии.

- •Когнитивная психология. Предмет, методы, принципы и области изучения, основные представители, теории и эксперименты. Понимание личности в когнитивной психологии.

- •Трансперсональная психология. Предмет, методы, принципы и области изучения, основные представители, теории и эксперименты. Понимание личности в трансперсональной психологии.

- •Развитие и достижения отечественной психологии. Культурно-историческая теория. Развитие деятельностного подхода.

- •Методы психологии. Классификация исследовательских методов в психологии.

- •Психологические измерения. Методы нольмерного (измерение порогов чувствительности), одномерного и многомерного шкалирования. Типы шкал.

- •Методы нольмерного шкалирования

- •Методы одномерного шкалирования

- •Методы многомерного шкалирования и статистического анализа

- •Многомерное шкалирование

- •Факторный анализ

- •Дисперсионный анализ

- •Регрессионный анализ

- •Применение факторного и кластерного анализа

- •Типы измерительных шкал и их описание

- •Психодиагностика. Области применения и цели психологического тестирования. Классификация методов и методик.

- •Дифференциальная психометрика: валидность, надежность, достоверность, репрезентативность, тестовые нормы, стандартизация.

- •Методология психологии, теория, метод и методика, парадигма. Специфика психологического знания. Научное и ненаучное психологическое знание.

- •Основные принципы психологии:

- •Предмет, задачи и методы возрастной психологии и психологии развития. Проблема детерминант психического развития ребенка. Проблема соотношения обучения и развития.

- •3. Периодизация л.С. Выготского и д.Б. Эльконина

- •Основные линии психического развития и новообразования младенческого и раннего возраста.

- •1. Предметная деятельность как ведущая деятельность раннего детства.

- •2. Развитие психических функций в раннем возрасте

- •3. Проявление личности в раннем возрасте

- •4. Кризис 3-х лет

- •Основные линии психического развития и новообразования дошкольного возраста.

- •3. Развитие психических функций в дошкольном возрасте

- •4. Особенности личности дошкольника

- •5.Кризис 6-7 лет, проблема готовности ребенка к школе

- •Основные линии психического развития и новообразования младшего школьного возраста.

- •1. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте

- •2. Учебная деятельность - как ведущая деятельность дошкольного возраста

- •3. Развитие психических функций в младшем школьном возрасте

- •4. Особенности личности младшего школьника

- •5. Группы риска в младшем школьном возрасте

- •Основные линии психического развития и новообразования подросткового и юношеского возраста.

- •1. Основные подходы к проблеме кризиса подросткового возраста

- •2. Особенности социальной ситуации развития подросткового возраста

- •3. Проблема ведущей деятельности в подростковом возрасте

- •4. Учебная деятельность и познавательное развитие подростков

- •5. Особенности личности подростков

- •1. Юность как стадия жизненного пути человека

- •2. Психологические теории юности

- •3. Учебно-профессиональная деятельность как ведущий вид деятельности старшеклассника

- •4. Формирование мировоззрения в ранней юности

- •5.Готовность к самоопределению как основное новообразование ранней юности

- •Предмет, задачи и методы педагогической психологии. Основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития психики человека. Теории учения.

- •Структура, функционирование и условия развития деятельности учения и взаимодействий между участниками образовательного процесса на разных этапах онтогенеза.

- •Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательного процесса.

- •Модели педагогического общения:

- •Психолого-педагогические основы обучения. Современные концепции обучения.

- •Психолого-педагогические основы обучения. Становление и сущность личностно-ориентированного образования. Содержание образования как средство развития личности.

- •Мотивационно-целевая основа учения. Учебная активность учащихся и факторы ее определяющие. Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности.

- •Познавательные и социальные мотивы учения

- •Основные направления в современной социальной психологии.

- •Социально-психологические теории в рамках основных направлений социальной психологии.

- •Когнитивное направление.

- •Теория социальной роли.

- •Психология общения. Закономерности общения и взаимодействия людей. Соотношение категорий общение и деятельность.

- •Общение как коммуникация. Обратная связь. Коммуникативный барьер. Вербальная и невербальная коммуникация. Парадокс в коммуникации.

- •Интерактивная сторона общения. Мотивы и стратегии социального поведения.

- •Перцептивная сторона общения. Функции социальной перцепции. Механизмы социальной перцепции. Каузальная атрибуция.

- •Эффекты восприятия:

- •Психологические особенности больших социальных общностей. Этническая психология. Психология социальных групп и социальных движений. Массовая коммуникация.

- •Психология малой группы. Структурные характеристики малой группы.

- •Динамические характеристики малой группы. Феноменология групповой динамики.

- •Предмет, задачи и методы психологии труда. Основные разделы психологии труда. Представление о субъекте труда.

- •Теории трудовой мотивации и удовлетворенности трудом.

- •Мотивация трудовой деятельности – подходы (то что давала Пыжикова)

- •Психологическое профессиоведение. Методы и различные схемы профессиографирования. Принципы определения профессиональной пригодности.

- •Психология профессиональной работоспособности. Работоспособность и функциональные состояния.

- •Психология профессионального самоопределения. Профессионально-важные качества личности, общие и специальные способности. Периодизация жизни и профессионального развития. Профессиональная карьера.

- •Психологические особенности труда в организации. Понятие «организационной культуры». Проблема руководства и лидерства в организации.

- •Основы кадрового менеджмента. Основы организационного консультирования.

- •Патопсихология, ее предмет, научные основы, актуальные проблемы.

- •Нейропсихология. Определение, проблемы, методологические основы.

- •Нейропсихология. Проблема мозговой локализации психических функций. Восстановление нарушенных высших психических функций.

- •Психосоматическая проблема. Психологические исследования в клинике соматических заболеваний.

- •Психологические проблемы аномального онтогенеза. Типы нарушений психического развития. Соотношение биологического и социального в природе аномалий развития.

- •Психологическое консультирование, коррекция и психотерапия: сходство и различие между ними, их разновидности.

- •Психокоррекция как профессиональная деятельность клинического психолога. Методы и направления.

- •Понятие личности в клинической психологии. Личностные отклонения, аномалии, особенности коррекции.

- •Понятие психической нормы, психического здоровья, психической патологии, отклонения, психической болезни. Медицинский и психологический подходы.

- •Понятие отклоняющегося развития. Параметры, определяющие характер нарушений в развитии.

- •Виды нарушенного развития (по в.В.Лебединскому): недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, искаженное развитие, дефицитарное развитие, дисгармоническое развитие.

- •Профилактика и коррекция отклоняющегося развития у детей с врожденными или приобретенными нарушениями сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной сфер.

- •Особенности возрастной динамики развития детей с отклонениями в психике и поведении.

Дисперсионный анализ

Дисперсионный анализ - это анализ изменчивости признака под влиянием каких-либо контролируемых переменных факторов. В зарубежной литературе дисперсионный анализ часто обозначается как ANOVA, что переводится как анализ вариативности (Analysis of Variance). Автором метода является Р. А. Фишер (Fisher R.A., 1918, 1938).

Задача дисперсионного анализа состоит в том, чтобы из общей вариативности признака вычленить вариативность троякого рода:

а) вариативность, обусловленную действием каждой из исследуемых независимых переменных;

б) вариативность, обусловленную взаимодействием исследуемых независимых переменных;

в) случайную вариативность, обусловленную всеми другими неизвестными переменными.

Вариативность,

обусловленная действием исследуемых

переменных и их взаимодействием,

соотносится со случайной вариативностью.

Показателем этого соотношения является

критерий F Фишера (критерии F Фишера и

метод углового преобразования Фишера,

дающий нам критерий j*, - это совершенно

различные методы, имеющие разное

предназначение и разные способы

вычисления).

В формулу расчета критерия F входят оценки дисперсий, то есть параметров распределения признака, поэтому критерий F является па-раметрическим критерием. Чем в большей степени вариативность признака обусловлена ис-следуемыми переменными (факторами) или их взаимодействием, тем выше эмпирические значения критерия F.

В дисперсионном анализе исследователь исходит из предположения, что одни переменные могут рассматриваться как причины, а другие -как следствия. Переменные первого рода считаются факторами, а пере¬менные второго рода - результативными признаками. В этом отличие дисперсионного анализа от прямолинейного корреляционного анализа, в котором мы исходим из предположения, что изменения одного признака просто сопровождаются определенными изменениями другого.

В дисперсионном анализе возможны два принципиальных пути разделения всех исследуемых переменных на независимые переменные (факторы) и зависимые переменные (результативные признаки).

Первый путь состоит в том, что мы совершаем какие-либо воз-действия на испытуемых или учитываем какие-либо, не зависящие от нас воздействия на них, и именно эти воздействия считаем независи¬мыми переменными, или факторами, а исследуемые признаки рассмат¬риваем как зависимые переменные, или результативные признаки. На¬пример, возраст испытуемых или способ предъявления им информации считаем факторами, а обучаемость или эффективность выполнения за¬дания - результативными признаками.

Второй путь предполагает, что мы, не совершая никаких воздей¬ствий, считаем, что при разных уровнях развития одних психологиче¬ских признаков другие проявляются тоже по-разному. По тем или иным причинам мы решаем, что одни признаки могут рассматриваться скорее как факторы, а другие - как результат действия этих факторов. Например, уровень интеллекта или мотивации достижения начинаем считать факторами, а профессиональную компетентность или социометрический статус - результативными признаками.

Второй путь весьма уязвим для критики. Допустим, мы предположили, что настойчивость - значимый фактор учебной успешности студентов. Мы принимаем настойчивость за воздействующую переменную (фактор), а учебную успешность - за результативный признак. Против этого могут быть выдвинуты сразу же два возражения. Во-первых, успех может стимулировать настойчивость; во-вторых, как, собственно, измерялась настойчивость? Если она измерялась с помощью метода экспертных оценок, а экспертами были соученики или преподаватели, которым известна учебная успешность испытуемых, то не исключено, что это оценка настойчивости будет зависеть от известных экспертам показателей успешности, а не наоборот.

Допустим, что в другом исследовании мы исходим из предполо¬жения, что фактор социальной смелости (фактор Н) из 16-факторного личностного опросника Р.Б. Кеттелла - это та независимая переменная, которая определяет объем заключенных торговым представителем дого-воров на поставку косметических товаров. Но если объем договоров определялся по какому-то периоду работы, скажем трехмесячному, а личностное обследование проводилось в конце этого периода или даже после его истечения, то мы не можем со всей уверенностью отделить здесь причину от следствия. Есть очень сильное направление в психо¬логии и психотерапии, которое утверждает, что личностные изменения начинаются с действий и поступков: "Начни действовать, и постепенно станешь таким, как твои поступки". Таким образом, психолог, пред¬ставляющий это направление, возможно, стал бы утверждать, что при¬чиной должен считаться достигнутый объем договорных поставок, а результатом - повышение социальной смелости.

Только наше исследовательское чутье может подсказать нам, что должно рассматриваться как причина, а что - как результат. Однако не всегда эти ощущения у разных исследователей совпадают, поэтому нужно быть готовым к тому, что наши выводы могут быть оспорены другими специалистами, которые рассматривают данный предмет с иной точки зрения и видят в нем иные перспективы. Впрочем, спорность выводов - постоянный спутник психологического исследования.

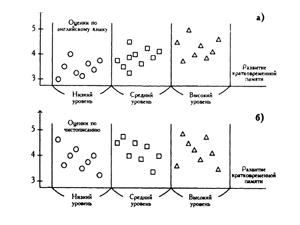

Постараемся быть оптимистичными и представим себе, что суще-ствует все же какое-то совпадение взглядов на психологические причи¬ны и следствия. На рис. 7 представлены два варианта рассеивания показателей учебной успешности в зависимости от уровня развития кратковременной памяти. Из рис. 7 (а) мы видим, что при низком уровне развития кратковременной памяти оценки по английскому языку, похоже, несколько ниже, чем при среднем, а при высоком уровне выше, чем "при среднем. Похоже, что кратковременная память может рас¬сматриваться как фактор успешности овладения английским языком. С другой стороны, рис. 7 (б) свидетельствует о том, что успешность в чистописании вряд ли так же определенно зависит от уровня развития кратковременной памяти.

О том, верны ли наши предположения, мы сможем судить только после вычисления эмпирических значений критерия F.

Низкий, средний и высокий уровни развития кратковременной памяти можно рассматривать как градации фактора кратковременной памяти.

Нулевая гипотеза в дисперсионном анализе будет гласить, что средние величины исследуемого результативного признака во всех гра-дациях одинаковы.

Альтернативная гипотеза будет утверждать, что средние величины результативного признака в разных градациях исследуемого фактора различны.

В зарубежных руководствах чаще говорят о переменных, дейст-вующих в разных условиях, а не о факторах и их градациях (Greene J., D'OliveraM., 1982, p. 91-93).

Дело в том, что градация подразумевает ступень, стадию, уровень развития. Говоря о градациях фактора, мы явно или неявно подра¬зумеваем, что сила его возрастает при переходе от градации к градации. Между тем, схема дисперсионного анализа применима и в тех случаях,

когда градации фактора представляют собой номинативную шкапу, то есть отличаются лишь качественно. Например, градациями фактора могут быть: параллельные формы экспериментальных заданий; цвет окраски стимулов; жанр музыкальных произведений, сопровождающих процесс работы; традиционные или специально подобранные православные тексты в сеансах аутогенной тренировки; разные формы заболевания; разные экспериментаторы; разные психотерапевты и т.д.

Если градации фактора различаются лишь качественно, их лучше называть условиями действия фактора или переменной. Например, дей-ствие аутогенной тренировки при условии использования текстов право-славных молитв или эффективность психокоррекционных воздействий при разных формах хронических заболеваний у детей. Экспериментальные данные, представленные по градациям фак¬тора, называются дисперсионным комплексом. Данные, относящиеся к отдельным градациям - ячейками комплекса.

Дисперсионный анализ позволяет нам констатировать изменение признака, но при этом не указывает направление этих изменений. Нам необходимо специально графически представлять полученные данные по градациям фактора, чтобы получить наглядное представление о направлении изменений.

Подобного рода задачи позволяют решать непараметрические методы сравнения выборок или условий измерения, а именно критерий Н. Крускала-Уоллиса и критерий с2г Фридмана. Однако это касается только тех задач, в которых исследуется действие одного фактора, или одной переменной. Задачи однофакторного дисперсионного анализа, действительно, могут эффективным образом решаться с помощью непараметрических методов. Метод дисперсионного анализа становится незаменимым только когда мы исследуем одновременное действие двух (или более) факторов, поскольку он позволяет выявить взаимодействие факторов в их влиянии на один и тот же результативный признак.