- •Языкознание в системе наук. (Язык как объект анализа в лингвистике, литеретуроведении, истории, психологии, философии и др. Связь языкознания с другими науками).

- •Классы языков как отображение структуры общества. (Классификация языков: генеалогическая, функциональная, культурно-историческая, морфологическая или типологическая).

- •1 Генеалогическая классификация языков (современное состояние)

- •Системные отношения в языке. (Полисемия, омонимия, синонимия, антонимия, паронимия, параномазия ).

- •Исторические изменения словарного состава языка. (Эволюция и развитие языков. Дифференциация языков. Языковая интеграция. Заимствования в лексике. Неологизмы. Архаизмы. Явление табу.)

- •Слово. (Слово как номинативная единица языка. Слово как единица языкового уровня. Слово как предмет лексикологии. Причины изменения лексического значения: метафоризация, метонимизация, синекдоха)

- •Языкознание как наука. (Предмет, основные задачи и проблемы языкознания. Методы лингвистического анализа.)

- •Язык как знаковая система. (Понятие системы и структуры в языкознании и смежных науках. Понятие знака. Языковой знак. Особенности языка как знаковой системы.)

- •Язык как важнейшее средство общения. (Общение языковое и неязыковое. Природа, сущность языка. Функции языка. Язык и речь)

- •Уровни языка и их единицы. (Понятие «уровень языка». Синтагматические, парадигматические и иерархические отношения. Характеристика основных уровней и их единиц.)

- •I. Разновидности членов синтагмы

- •II. Типы отношений между членами синтагмы

- •Синтаксис. (Синтаксический уровень языка. Признаки предложения. Типы предложений. Синтаксические связи. Сверхфразовое единство.)

- •Текст. (Признаки текста. Семиотика и текст. Текст и система. Структурное изучение текста. Лингвистика текста.)

- •Грамматическое значение. (Синтетический и аналитический способы выражения грамматического значения. Просодия. Супплетивизм. Агглютинация и фузия. Внутренняя флексия.)

- •Объект морфологии и ее основные единицы. (Термин «морфология». Словоформа. Морфема. Морфологический уровень языка.)

- •Части речи. (Части речи в трудах русских и зарубежных лингвистов. История возникновения частей речи.)

- •Категориальное значение. Категориальный показатель. Промежуточные случаи в системе частей речи. Конверсия.

- •Семантика. (Значение слова. Значение и предмет. Значение слова и понятие. Значение и смысл. Значение морфемы. Пропозиция. Значение словосочетания и предложения)

- •Ареальная лингвистика. (Задачи. Языковой союз. Изоглосса. Ареальный подход в исследовании других гуманитарных объектов)

- •Основные особенности истории и современного состояния языковой ситуации в Европе

- •Классификация языков по типу организации предложения (номинативный, эргативный, активный, классный, нейтральный строй языка.)

- •Фонетико-фонологическая и просодическая типология (Вокалические и консонантные языки. Слоговые и неслоговые (фонемные) языки. Тонические и атональные языки.)

- •Коммуникативные ранги языков (Мировые, международные, государственные, региональные, местные языки.)

- •Дискурс (предмет, объект, методы, задачи, типы дискурса). Дискурсивный анализ.

- •Устный и письменный дискурс.

- •История языка. Предмет. Задачи. Приложения. Основные этапы развития немецкого и английского языков.

- •Основные изменения в истории английского и немецкого языков (в сравнительном аспекте)

- •Роль контекста в интерпретации дискурса. Эксплицитные и имплицитные смыслы.

- •Типы прагматического контекста

- •Средства связности дискурса. Когезия и когеренция.

- •Макроструктура и микроструктура дискурса. Способы построения макропропозиции.

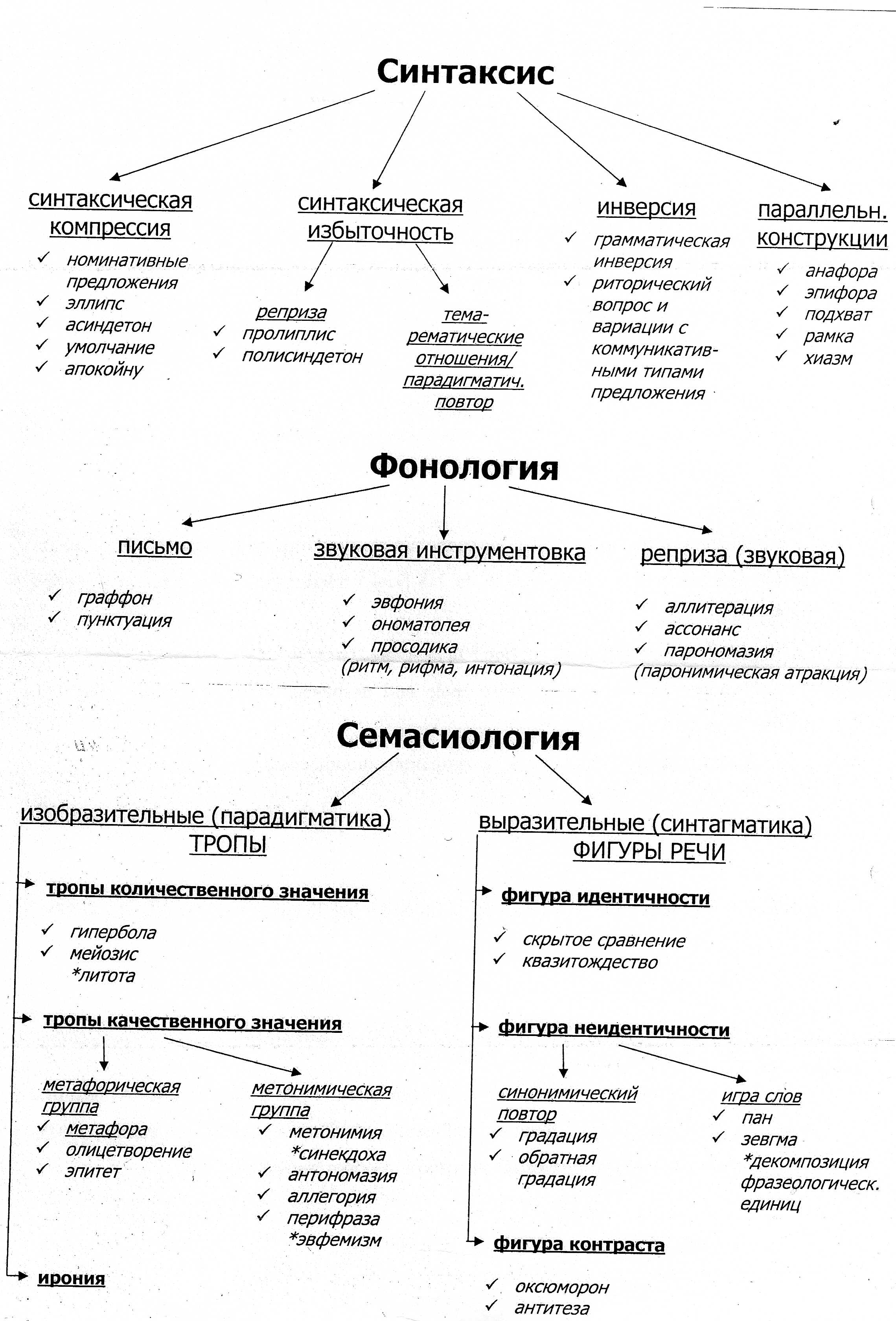

- •Стилистика как наука. Предмет. Задачи. Основные направления стилистического исследования. Понятие языковой нормы. Стилистическая нейтральность и узуальная стилистическая коннотация.

- •Разделы стилистики

- •Стилистические средства языка.( Стилистические ресурсы фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса. Стилистический приём. Тропы. Фигуры речи.)

- •Функциональные стили.( Классификация стилей. Лексико-синтаксические особенности стилей. Понятие регистра.)

Стилистические средства языка.( Стилистические ресурсы фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса. Стилистический приём. Тропы. Фигуры речи.)

Основные понятия:

изобр.ср-ва языка – тропы (служат описанию и являются по преимуществу лексическими)

выраз.ср-ва языка (не создают образов, а повышают выразительность речи и усиливают ее эмоциональность при помощи особых синтаксических построений: инверсия, контраст)

изобр-выраз.ср-ва языка – фигуры речи

стилист.прием. М.б. самост. или совпадать со ср-вами языка Под стил.приемом И.Р. Гальперин понимает намеренное и сознательное усиление какой-либо типической структурной и/или семантической черты языковой единицы (нейтральной или экспрессивной), достигшее обобщения и типизации и ставшее таким образом порождающей моделью. Основным признаком является намеренность или целенаправленность употребления того или иного элемента, противопоставляемая его существованию в системе языка.

Стилистический прием – это целенаправленное использование языковых явлений, включая и выразительные средства.

Выразительные средства обладают большей степенью предсказуемости по сравнению со стилистическим приемом.

Стилистика же занимается выразительными средствами и стилистическими приемами, их природой, функциями, классификацией и возможной интерпретацией.

Одно и то же ст.ср-во может и не быть стилист: повтор – в разг.речи нет эффекта, в худ.речи – усиливает эффект

Конвергенция – одновр.использование неск. стил.приемов (пучок). Может совпадать с понятем жанра (парадокс).

Тропами называются лексические изобразительно-выразнтельные средства, в которых слово или словосочетание употребляется в преобразованном значении.

Суть тропов состоит в сопоставлении понятия, представленного в традиционном употреблении лексической единицы, и понятия, передаваемого этой же единицей в худ.речи при выполнении специальной стилистической функции.

Важнейшими тропами являются метафора, метонимия, синекдоха, иронии, гипербола, литота и олицетворение. Несколько особняком стоят аллегория и перифраз, которые строятся как развернутая метафора или метонимия.

Метафора обычно определяется как скрытое сравнение, осуществляемое путем применения названия одного предмета к другому и выявляющее таким образом какую-нибудь важную черту второго.

В отличие от метафоры, основанной на ассоциации по сходству, метонимия — троп, основанный на ассоциации по смежности. Она состоит в том, что вместо названия одного предмета употребляется название другого, связанного с первым постоянной внутренней или внешней связью. Эта связь может быть между предметом и материалом, из которого он сделан; между местом и людьми, которые в нем находятся; между процессом и его результатом; между действием и инструментом и т.д.

Разновидность метонимии, состоящая в замене одного названия другим по признаку партитивного количественного отношения между ними, называется синекдохой. Например, название целого заменяется названием его части, общее — названием частного, множественное число — единственным и наоборот.

Выражение насмешки путем употребления слова в значении, прямо противоположном его основному значению, и с прямо противоположными коннотациями, притворное восхваление, за которым в действительности стоит порицание, называется иронией.

Гиперболой называется заведомое преувеличение, повышающее экспрессивность высказывания и сообщающее ему эмфа-тичность. Нарочитое преуменьшение называется литотой и выражается отрицанием противоположного: not bad = very good. Нарочитое преуменьшение может принять форму обратной гиперболы (we inched our way along the road) или подчеркнутой Умеренности выражения (rather fine = very fine).

Литота - оборот, в котором содержится художественное преуменьшение величины, силы значения изображаемого предмета или явления. Литота в этом смысле противоположна гиперболе, поэтому по-другому её называют обратной гиперболой.

Олицетворением называется троп, который состоит в перенесении свойств человека на отвлеченные понятия и неодушевленные предметы, что проявляется в валентности, характерной для существительных — названий лица.

Эпитет есть троп лексико-синтаксический, поскольку он выполняет функцию определения (a silvery laugh) или обстоятельства (to smile cuttingly), или обращения (my sweet!), отличается необязательно переносным характером выражающего его слова и обязательным наличием в нем эмотивных или экспрессивных и других коннотаций, благодаря которым выражается отношение автора к предмету. Свойство быть эпитетом возникает в слове или нескольких словах только в сочетании с названием предмета или явления, которые он определяет. Особенно часто в функции эпитетов выступают имена прилагательные и причастия, но нередки и эпитеты, выраженные существительными

Выражение отвлеченной идеи в развернутом художественном образе с развитием ситуации и сюжета называется аллегорией. Примером аллегорий могут служить также басни и сказки, где животные, явления природы или предметы наделяются человеческими свойствами и попадают в ситуации, символизирующие разные жизненные положения.

Троп, состоящий в замене названия предмета описательным оборотом с указанием его существенных, характерных признаков, называется перифразом.

Антономазия – использование имени собственного в значении нарицательного или наоборот.

Фигуры речи - термин риторики и стилистики, обозначающий обороты речи, которые не вносят никакой дополнительной информации в предложение, но изменяют его эмоциональную окраску. Фигуры речи служат для передачи настроения или усиления эффекта от фразы, что постоянно используется в поэзии.

Оксю́морон - сочетание слов с противоположным значением (то есть сочетание несочетаемого). Для оксюморона характерно намеренное использование противоречия для создания стилистического эффекта.

Антите́за - стилистическая фигура контраста в художественной или ораторской речи, заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом.

Градация представляет собой развертывание слова или словосочетания в синонимический ряд таким образом, что интенсивность значения каждого последующего члена ряда нарастает (восходящая градация) или убывает (нисходящая градация).

Зевгмой в широком смысле античные грамматики называли такие обороты речи, когда какое-нибудь слово, чаще всего сказуемое, которое должно быть повторено два или несколько раз, ставится один раз, а в других местах лишь подразумевается. В пример приводили такую фразу: «Союзникам я объявляю, чтобы они взялись за оружие и что следует вести войну» (подразумевается — я объявляю).

Разница между зевгмой и паном структурная. Зегвма – это только одно предложение и обычно глагол + два дополнения, которые между собой не сочетаются. Пан реализуется во всём тексте или в абзаце, по крайней мере, в нескольких предложениях. Это прием сквозной.