- •Структура и пространственная модель молекулы глицина

- •Глицил-изолейцил-цистеил-валил-аланил-треонин

- •Ковалентные связи и невалентные взаимодействия в белковых молекулах.

- •5. Для следующих веществ определите электронные эффекты атомов и групп атомов. Покажите распределение электронной плотности. Расставьте эти соединения в порядке увеличения кислотных свойств.

Гидрокси- и аминокислоты

16 |

гидрокси- и аминокислоты |

Среди гетерофункциональных органических соединений особое место занимают гидрокси- и аминокислоты, которые не только сами обладают биологической активностью, но и входят в состав многих активных природных соединений.

Классификация гидроксикислот

Гидроксикислотами называют карбоновые кислоты, содержащие дополнительно одну или несколько гидроксильных групп. Они классифицируют по нескольким признакам:

по природе углеводородной цепи:

2-гидроксипропановая кислота молочная кислота |

2-гидроксибензойная кислота (салициловая кислота) |

по количеству карбоксильных групп (по основности):

гидроксиуксусная кислота гликолевая кислота |

2,3-дигидроксиянтарная кислота винная кислота |

3-гидрокси-3-карбоксипентандиовая кислота лимонная кислота |

по количеству гидроксильных групп:

2-гидрокси-2-фенилуксусная кислота (миндальная кислота) |

2,3-дигидроксипропановая кислота глицериновая кислота |

по взаимному расположению гидроксильной и карбоксильной групп:

2-гидроксибутановая кислота |

3-гидроксибутановая кислота |

4-гидроксибутановая кислота |

Классификация аминокислот

Аминокислоты – соединения, одновременно содержащие карбоксильную и аминную функцию. Взаимное расположение амино- и карбоксильной групп альтернативно цифровым локантам можно показать буквами греческого алфавита. Нахождение аминофункции на конце углеводородной цепи часто обозначают буквой (омега).

-аминокислоты |

-аминокислоты |

-аминокислоты |

NH2CH2COOH аминоуксусная кислота глицин |

NH2CH2CH2COOH 3-аминопропановая кислота -аланин |

NH2(CH2)5COOH 6-аминогексановая кислота |

Из природных аминокислот наиболее распространены -аминокислоты. Известно более 300 природных аминокислот, из которых 20 считаются основными. Структура и тривиальные названия этих аминокислот представлены в приложении 3.

Химические классификации. С точки зрения химического строения аминокислоты можно подразделить по нескольким признакам.

По кислотно-оснóвным свойствам:

нейтральные аминокислоты |

кислые аминокислоты |

оснóвные аминокислоты |

|

|

|

аланин |

аспарагиновая кислота |

лизин |

Карбоксильная и аминогруппа взаимно нейтрализуют друг друга. Дополнительная карбоксильная группа в боковой цепи придает соединению кислые свойства, соответственно, аминогруппа – оснóвные.

По природе боковой цепи:

алифатические аминокислоты |

ароматические аминокислоты |

гетероциклические аминокислоты |

|

|

|

валин |

фенилаланин |

гистидин |

По гидрофильно-гидрофобным свойствам:

гидрофобные аминокислоты |

гидрофильные аминокислоты |

|

|

По отношению к воде аминокислоты подразделяются на гидрофильные – содержат в боковой цепи полярные гидроксильные, карбоксильные и аминогруппы, и гидрофобные – в боковой цепи присутствуют алифатические и ароматические заместители.

Биохимические классификации. С биохимической точки зрения выделяют 20 основных протеиногенных (образующих белки), или иначе генетически кодируемых, аминокислот. Остальные аминокислоты относят к необычным (редким) аминокислотам. Среди них многие соединения можно рассматривать как продукты биохимической модификации (метилирования, гидроксилирования, декарбоксилирования и дезаминирования и т.п.) основных аминокислот. Например:

|

|

|

4-гидроксипролин |

3,5-дииодтирозин |

саркозин |

Выделяют также незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме человека и, соответственно, должны обязательно поступать с пищей. К ним относят лизин, лейцин, изолейцин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин.

Номенклатура ИЮПАК

По заместительной номенклатуре гидрокси- и аминокислоты рассматривают как замещенные карбоновые кислоты и для обозначения гидроксильного заместителя и аминогруппы используют префиксы гидрокси- и амино-. Примеры таких названий приведены в разделе «Классификация».

Многие гидроксикислоты имеют тривиальные названия, широко используемые в химической и биохимической литературе. Правилами ИЮПАК 1993 г. тривиальные названия сохранены для небольшого количества гидроксикислот, а также для образованных от них названий кислотных остатков и ацильных заместителей (см. таблицу 20).

Таблица 20. Тривиальные названия гидрокси- и аминокислот,

их кислотных остатков и ацильных заместителей

Структурная формула |

Название кислоты |

Название кислотного остатка |

Название ацильного заместителя |

НО-СН2СООН |

гликолевая |

гликолат |

гликолоил |

|

молочная |

лактат |

лактоил |

|

глицериновая |

глицеринат |

глицериноил |

|

винная |

тартарат |

тартароил |

|

лимонная |

цитрат |

цитроил |

|

антраниловая |

антранилат |

антранилоил |

Для основных -аминокислот правилами ИЮПАК закреплено использование тривиальных названий. Примеры таких названий приведены курсивом в разделе «Классификация», а также в приложении 3. Разрешено использование тривиального названия антраниловая кислота и соответствующих названий кислотного остатка и ацильного заместителя (см. таблицу 20).

-Аминокислоты, за исключением глицина, имеют асимметрический атом углерода и могут находиться в двух энантиомерных формах. Природные аминокислоты, получаемые из белков животного и растительного происхождения, в основном относятся к L-ряду. В качестве стандарта для определения конфигурации асимметрического центра аминокислот используют природный L-серин. Например, конфигурация природного аланина обозначается L, так как конфигурация его верхнего тетраэдра совпадает с конфигурацией L-серина.

В случае аминокислот с двумя асимметрическими центрами тривиальные названия (треонин, изолейцин) закреплены за аминокислотами белкового происхождения. Для их диастереомеров применяют названия с приставкой алло-.

Для гидроксикислот, имеющих асимметрический атом углерода, в отличие от аминокислот в качестве стандарта для определения конфигурации по DL-номенклатуре используется D-глицериновый альдегид.

При наличии двух и более асимметрических центров индексами D или L обозначается конфигурация нижнего асимметрического атома углерода. Для показа взаимной конфигурации этих центров используются тривиальные префиксы аналогично тому, как было рассмотрено для моносахаридов (см. Гл. 15). Конфигурация винных кислот ранее рассмотрена в главе 3.

Строение гидрокси- и аминокислот

Гидроксикислоты. Гидроксильная группа, как обладающая –I-эффектом, оттягивает электронную плотность от карбоксильного атома углерода и тем самым повышает кислотность по сравнению с соответствующими карбоновыми кислотами (см. Гл. 11). Наибольшее электроноакцепторное действие наблюдается для гидроксильных групп в -положении к карбоксильной функции. Например, молочная (2-гидроксипропановая) кислота существенно сильнее 3-гидроксипропановой, а тем более пропионовой кислоты (рКа 4,9).

молочная кислота (рКа 3,87) |

3-гидроксипропановая кислота (рКа 4,52) |

глицериновая кислота (рКа 3,55) |

Дополнительным фактором, повышающим кислотность -гидроксикислот, является образование внутримолекулярной водородной связи, стабилизирующей карбоксилат-анион.

Поэтому о-гидроксибензойная (салициловая) кислота существенно сильнее бензойной и п-гидроксибензойной кислот, а винная и гидроксиянтарная (яблочная) кислоты сильнее янтарной кислоты.

бензойная кислота (рКа 4,2) |

о-гидроксибензойная кислота (рКа 3,0) |

п-гидроксибензойная кислота (рКа 4,5) |

![]()

янтарная кислота (рКа 4,2) |

яблочная кислота (рКа1 3,5) |

винная кислота (рКа1 2,9) |

Аминокислоты в своем составе содержат кислотную и основную функции, т.е. их можно рассматривать как амфотерные органические соединения. В кристаллическом виде и в растворах аминокислоты находятся в виде биполярного иона – цвиттер-иона (внутренняя соль), который образуется за счет присоединения протона карбоксильной группы к аминогруппе. Водные растворы таких аминокислот нейтральны и из-за наличия ионов являются электролитами.

|

|

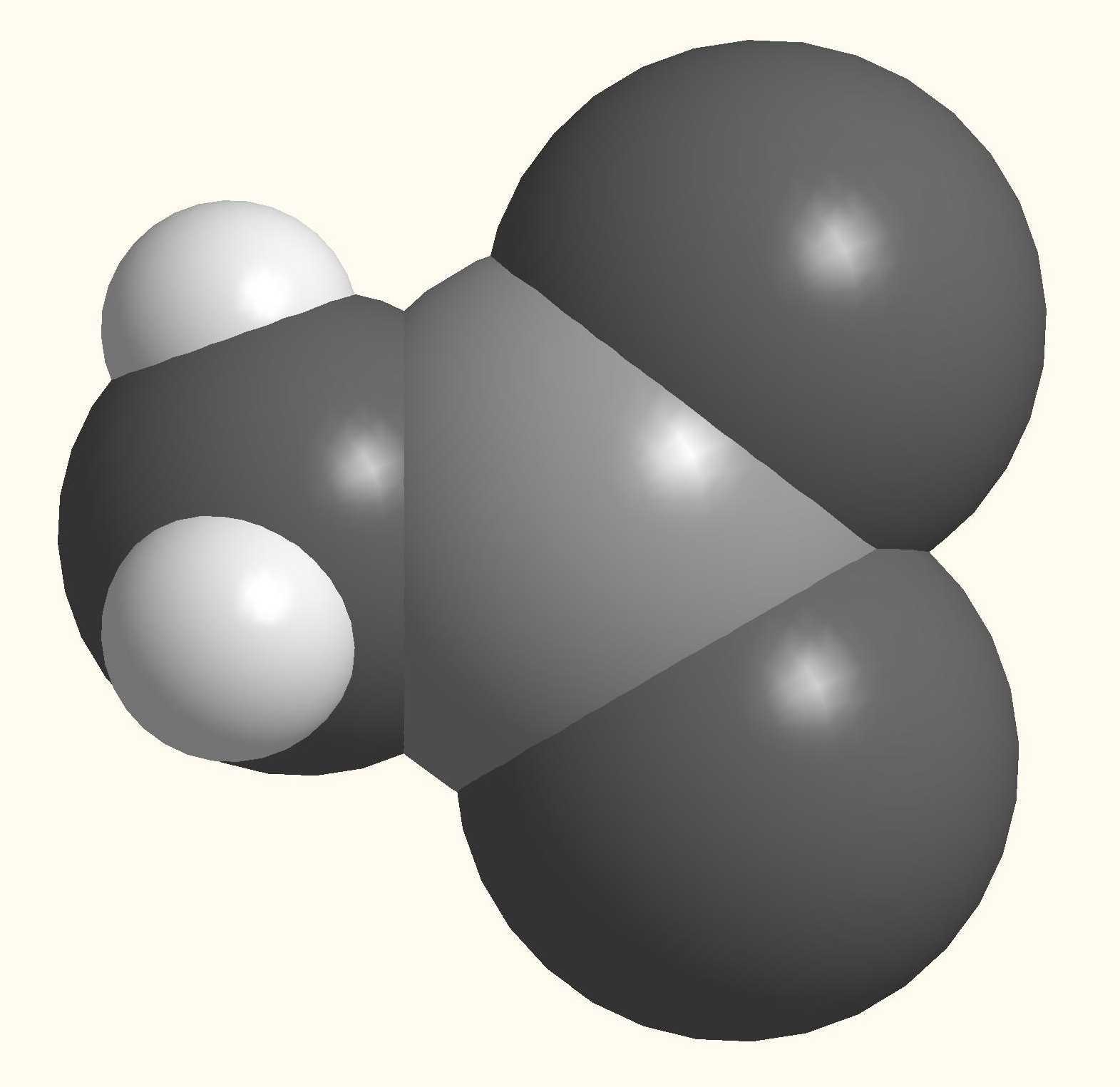

Структура и пространственная модель молекулы глицина

Реакции гидрокислот

Общие свойства.

Для гидроксикислот характерны реакции как спиртов, так и карбоновых кислот. Используя обычные условия реакции можно получить соответствующие соли, простые и сложные эфиры, галогенкарбоновые кислоты.

В ряде реакций карбоксильная и гидроксильная группы реагируют одновременно. Так, при действии металлического натрия или хлорида фосфора(V) участие в реакции принимают обе функциональные группы.

Реакции дегидратации.

К превращениям, специфическим для гидроксикислот, относится их дегидратация. Обычно она происходит при нагревании и, в зависимости от взаимного расположения функциональных групп, образуются продукты различного строения.

-Гидрокислоты при нагревании до 150 С дегидратируются с образованием димерных циклических сложных эфиров – лактидов.

-Гидроксикислоты при нагревании образуют α,β-ненасыщенные кислоты.

![]()

γ- и δ-Гидроксикислоты при нагревании и даже самопроизвольно дегидратируются с образованием циклических внутренних сложных эфиров – лактонов.

Например:

Разложение гидроксикислот.

Молочная кислота при нагревании с разбавленной серной кислотой разлагается до ацетальдегида и муравьиной кислоты.

Лимонная кислота при нагревании с концентрированной кислотой разлагается на ацетон, углекислый газ и оксид углерода(II).

Комплексообразование гидроксикислот.

-Гидроксикислоты способны образовывать комплексные соединения с ионом железа(III), обладающие желтым окрашиванием.

Особенно эффектно протекает эта реакция, если в качестве реагента используют комплекс фенола с хлоридом железа. Гидроксикислоты образуют с ионом железа более прочный комплекс, поэтому происходит изменение окраски с фиолетовой на светло-желтую.

Винная кислота, имеющая в своей структуре диольную группировку, аналогично гликолям (см. Гл. 6) образует ярко-синие комплексы с гидроксидом меди(II). Все эти реакции используются как качественные.

Салициловая кислота.

Из фенолкарбоновых кислот наибольшее значение имеет о-гидроксибензойная (салициловая) кислота. Для нее характерна качественная реакция с хлоридом железа(III), в результате которой образуется комплекс интенсивно фиолетового цвета, более прочный по сравнению с комплексом фенола (см. Гл. 9).

Декарбоксилирование. В отличие от бензойной кислоты, устойчивой при нагревании выше 400 С, салициловая кислота при нагревании ~250 С теряет карбоксильную группу и превращается в фенол.

Реакции электрофильного замещения. Фенольная гидроксильная группа активирует ароматическое ядро салициловой кислоты и облегчает реакции электрофильного замещения. Заместители вводятся в орто- и пара-положения по отношению к гидроксилу. При действии избытка реагента и нагревании легко протекает декарбоксилирование и вместо карбоксильной группы вводится третий заместитель. Например:

|

Производные салициловой кислоты |

Еще в конце 18 века в качестве лекарственного препарата в европейскую медицинскую практику была введена кора ивы белой (Salix alba), обладающая жаропонижающим действием. Позже был выделен активный компонент этого препарата – гликозид салицин (см. Гл. 8, 15), содержащий в своей структуре остаток о-гидроксиметилфенола (салицилового спирта). Окисленной формой этого фенола является салициловая кислота.

Эта же кислота в виде метилового эфира входит в состав гаультерового масла. Она обладает жаропонижающим, противовоспалительным и антисептическим действием, но из-за высокой кислотности в качестве лекарственного средства применяют ее производные:

|

|

Реакции аминокислот

Аминокислоты, как бифункциональные соединения, вступают в основные химические реакции, характерные как для карбоновых кислот, так и для аминов. В качестве примеров приведены некоторые реакции глицина. В частности, как амин это соединение способно образовывать соли с более сильными кислотами, ацилироваться, вступать в конденсацию с карбонильными соединениями, взаимодействовать с азотистой кислотой (см. Гл. 13).

Аминокислоты, содержащие первичную аминогруппу, выделяют азот под действием азотистой кислоты, превращаясь в гидроксикислоты.

Как карбоновая кислота глицин образует соли с щелочами, подвергается этерификации с образованием сложных эфиров, восстанавливается до аминоспирта (см. Гл. 11).

Качественные реакции аминокислот.

Реакции комплексообразования. Соли d-металлов образуют окрашенные комплексы с аминокислотами. Например, образование ярко-синего окрашивания при взаимодействии с ионами меди(II) используют как качественную реакцию на аминокислоты.

Реакция с нингидрином. При взаимодействии аминокислот с нингидрином получается сине-фиолетовое окрашивание, что служит качественной реакцией на аминокислоты. В процессе реакции аминокислота дезаминируется и восстанавливается до соответствующего альдегида.

!!! Пролин и аминобензойные кислоты дают желтое окрашивание, а ряд аминов (например, анилин) – красно-оранжевое. Ложную положительную реакцию дают четвертичные аммонийные соли.

Ксантопротеиновая реакция. С помощью этой качественной реакции определяют ароматические аминокислоты, в том числе, фенилаланин, тирозин, триптофан. При последовательном действии на эти аминокислоты или белки, содержащие ароматические аминокислоты, концентрированной азотной кислоты и концентрированного раствора щелочи окраска изменяется от желтой к ярко-оранжевой.

|

В качестве примера приведена реакция с тирозином. Первоначально происходит нитрование ароматического кольца, а затем происходит ионизация нитрогруппы.

|

Биологически активные аминокислоты |

|

|

Белки и пептиды

Белки – природные полимеры, состоящие из остатков -аминокислот, соединенных посредством амидной (пептидной) связи. Молекулярная масса белков может достигать нескольких миллионов Да. Белковые структуры с молекулярной массой ниже 5000 называют пептидами.

Аминокислоты, соединяясь одна за другой пептидной связью, образуют пептидные цепи. Последовательность аминокислот в полипептидной цепи является первичной структурой белков или пептидов.

В таких цепях различают аминокислоту, у которой имеется свободная аминогруппа (так называемый N-конец), и аминокислоту со свободной карбоксильной группой (соответственно С-конец).

При построении названий коротких пептидов за основу берется С-концевая аминокислота, а остальные аминокислоты рассматриваются как ее заместитель, название которого составляют, начиная с N-конца, из перечисления ацильных заместителей аминокислот (в тривиальных названиях окончание -ин заменяют на -ил).