- •Антропогенные экосистемы: агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Отличия их от естественных биоценозов.

- •Биогеохимические функции живого вещества: газовая, концентрационная, окислительно-восстановительная, биохимическая, деструктивная. Функциональная целостность биосферы.

- •Биоразнообразие. Причины исчезновения биоценозов. Ресурсный и системный подход в организации охраны экосистем. Формы охраны экосистем. Красная книга, её цели и задачи.

- •Глобальные экологические проблемы современности: демографическая проблема, изменение климата (парниковый эффект, озоновый экран), энергетическая проблема и др.

- •Жизненные стратегии популяции по л.Г. Раменскому: виоленты, патиенты, эксплеренты; по Пиянко: k- и г-стратегии; по Грайму.

- •Концепция устойчивого развития. Концепция перехода России к устойчивому развитию.

- •Кривые роста. Экспоненциальная и логистическая модели роста популяции, «плотность насыщения», как показатель ёмкости среды.

- •Круговорот воды. Особенности физико-химических свойств воды и её биологическое значение. Пути перемещения воды, вода в биосфере, круговорот воды в экосистеме. Поток энергии.

- •Круговорот фосфора. Геологическая роль фосфора. Фосфор как лимитирующий фактор. Роль грибов в круговороте фосфора. Последствия антропогенного нарушения круговорота фосфора.

- •Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Формы международного сотрудничества. Наиболее известные союзы и программы. Международные природоохранные организации.

- •Продуктивность экосистем

- •Энергетические соотношения в экосистемах (экологические эффективности)

- •Основные этапы использования вещества и энергии в экосистемах. Трофические уровни. Потеря энергии при переходе с одного трофического уровня на другой.

- •Основные этапы развития биосферы. Эволюция биосферы.

- •Основные этапы развития экологии. Причины экологизации науки и практических сфер деятельности. Дискуссия о предмете и объекте современной экологии. Экология как междисциплинарная область знаний.

- •Особо охраняемые территории, объекты, заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Охрана природы в рмэ.

- •Пищевые цепи и сети в океанических экосистемах.

- •Преднамеренное и непреднамеренное, прямое и косвенное воздействие человека на природу. Ограниченность ресурсов и загрязнение среды как фактор, лимитирующий развитие человечества.

- •Связь экологии с социальными процессами. Значение экологического образования и воспитания. Необходимость формирования правовых и этических норм отношения человека и природы.

- •Соотношение понятий экосистема, биогеоценоз, биоценоз. Подходы и методы изучения экосистем. Типы и классификация сообществ и экосистем.

- •Составные компоненты биогеоценоза и основные факторы, обеспечивающие его существование. Функциональные группы организмов в сообществе: продуценты, редуценты, консументы и депонированное вещество.

- •Структура популяций: возрастная, половая, пространственная. Характер пространственного размещения особей: случайное, групповое, равномерное. Механизмы поддержания пространственной структуры.

- •Сукцессия – смена сообществ во времени. Типы и механизмы сукцессии. Концепция климакса.

- •Учение о биосфере. Понятие о биосфере, границы биосферы. Истоки учения в.И. Вернадского о биосфере и ноосфере.

- •Фундаментальные свойства живых систем. Уровни биологической организации: клеточный, организменный, популяционный, биоценотический, экосистемный, биосферный.

- •Экологические пирамиды: численности, биомассы, энергии. Примеры экологических пирамид в наземных и морских экосистемах.

- •Экономическая и эстетическая причины, побуждающие охранять природу. Переход от антропоцентризма и биоцентризму.

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Формы международного сотрудничества. Наиболее известные союзы и программы. Международные природоохранные организации.

Международное сотрудничество - все направления и формы межгосударственных и межучрежденческих контактов - в области охраны окружающей природной среды с 70-х гг. развивалось весьма активно. Оно стало более интенсивным как по линии прямого политического сотрудничества государств, так и по линии экономического, культурного и научно-технического сотрудничества в рамках правительственных и неправительственных организаций на всех уровнях.

Отношение государств, организаций, политических деятелей, ученых, представителей всех профессий и слоев населения к охране окружающей среды стало более квалифицированным, научно обоснованным, сбалансированным.

Организационные формы международного сотрудничества подразделяются на международные правительственные союзы и неправительственные объединения, а также организации, имеющие смешанное членство.

Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Сфера деятельности: 1) руководство межправительственными программами; 2) учет и организация охраны природных объектов, отнесенных к Всемирному наследию; 3) оказание помощи в развитии экологического образования.

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП). Сфера деятельности: 1) сохранение естественных экосистем; 2) сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, памятников природы; 3) организация заповедников, резерватов, национальных природных парков; 4) экологическое просвещение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сфера деятельности: 1) охрана здоровья человека в аспекте его взаимодействия с окружающей средой; 2) организация санитарно-эпидемиологического мониторинга окружающей среды; 3) проведение санитарно-гигиенической экспертизы и оценка качества окружающей среды.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Сфера деятельности: 1) разработка Правил строительства и эксплуатации АЭС; 2) проведение экспертизы проектируемых и действующих АЭС; 3) оценка воздействия радиоактивных материалов на окружающую среду; 4) установка норм радиационной безопасности.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Сфера деятельности: 1) решение экологических проблем в сельском хозяйстве; 2) охрана и использование земель, водных ресурсов, лесов, животного мира, биологических ресурсов Мирового океана.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Сфера деятельности: 1) изучение и обобщение воздействия человека на погоду и климат планеты в целом и по отдельным регионам; 2) глобальный мониторинг.

Международная организация труда (МОТ). Сфера деятельности: 1) повышение уровня образования руководителей, специалистов и трудящихся в области безопасности и охраны труда; 2) создание условий для безопасного труда; 3) предупреждение профессиональных заболеваний; 4) уменьшение загрязнения среды и ликвидация других факторов, отрицательно сказывающихся на здоровье и благополучии работающих.

Гринпис (Зеленый мир) — международная неправительственная организация, созданная в 1971 году с целью сохранения природной среды Земли от разрушения. Основные цели: привлечение широкой общественности к вопросам охраны окружающей среды.

В1971 году Юнеско принята специальная программа "Человек и биосфера" (МАЕ) - UNESCO Programme "Man and Biosphere" (MAB). Участники: 110 государств-членов ЮНЕСКО. Цели: проведение междисциплинарных исследований, подготовка специалистов в области управления природными ресурсами; выявление факторов, негативно воздействующих на окружающую среду; привлечение научного потенциала к проблеме методологии рационального исследования ресурсов; оказание помощи в планировании и реализации научных проектов и образовательных программ.

В 1982г. была принята конвенция ООН по морскому праву, где обеспечивались меры по защите и сохранению морской среды, мирового океана и его ресурсов.

Программа ЮНЕП по созданию Глобальной системы наблюдения, предназначенной фиксировать изменения в биосфере. Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Год создания:1974г. Участники: 140 стран мира. Цели: координация и содействие международным действиям по мониторингу и оценке окружающей среды; оказание поддержки в создании новых станций мониторинга, сбор и распространение данных о состоянии атмосферы и климата, загрязнении окружающей среды.

В 1982 году Генеральная Ассамблея ООН приняла и торжественно провозгласила Всемирную хартию охраны природы. Пакт о Черноморском экономическом сотрудничестве. Год создания: 1992 г. Участники:Россия, Украина, Турция, Грузия, Румыния, Болгария, Албания, Армения, Азербайджан, Молдавия и Греция. Цели: обеспечение мира, стабильности и благополучия на Чёрном море; поощрение дружеских и добрососедских отношений.

Наземные экосистемы. Определяющая роль первичной продуктивности высших растений. Два пути утилизации энергии продуцентов в наземных пищевых цепях: «пастбищный» - фитофаги и хищники и «детритный» - потребление сапрофитами отмерших организмов. Основные типы наземных экосистем.

Процесс трансформации вещества и энергии в экосистеме происходит преимущественно посредством трофических связей (трофос – по-гречески «пища), или в результате поедания одних организмов другими. Совокупность трофических связей образует трофические, или пищевые цепи.

Совокупность организмов, занимающих одинаковое положение в трофических цепях относительно их начала, называется трофическим уровнем.

Каждый организм имеет несколько источников питания, находящихся на разных трофических уровнях, и сам может использоваться как объект питания организмами с различных уровней. Поэтому цепи питания в большинстве экосистем многократно разветвляются и образуют трофические сети.

Начальным звеном пастбищных цепей являются живые автотрофные (фотосинтезирующие или хемосинтезирующие) организмы.

В пастбищных пищевых цепях первый трофический уровень образуют продуценты - автотрофные организмы –фотосинтетики и хемосинтетики. Последующие трофические уровни образуют гетеротрофные организмы.

Второй трофический уровень составляют растительноядные организмы (консументы первого порядка) – животные, гетеротрофные протисты и бактерии. Третий и последующие трофические уровни (консументы второго, третьего и т.д. порядка) образуют хищные организмы – почти исключительно животные.

В детритных пищевых цепях, или цепях разложения, продуценты (т. е. автотрофные организмы) отсутствуют. Их началом является детрит, или отмершее органическое вещество, представляющее собой остатки отмерших живых организмов. Детрит образует первый трофический уровень детритной пищевой цепи. Значительная часть пищевых ресурсов в них создается не в результате фотосинтеза (автохтонное органическое вещество), а поступает туда из наземных экосистем (аллохтонное органическое вещество), например, в виде листового опада.

Гетеротрофные организмы, питающиеся непосредственно детритом, называются детритофагами. В наземных экосистемах ими являются многие виды насекомых, червей и др. Крупные детритофаги, к которым относятся некоторые виды птиц и млекопитающих называют падальщиками, а также многочисленные виды насекомых. В водных экосистемах наиболее распространенными детритофагами являются членистоногие.Детритофагами могут питаться другие, более крупные гетеротрофные организмы, которые могут сами служить пищей для хищников.

Детритные пищевые цепи имеют огромное значение в природе. Если бы их не было, то вся поверхность Земли быстро бы покрылась многокилометровым слоем отмерших организмов. Большое значение в разложении отмерших остатков растительного происхождения, особенно древесины, имеют грибы.

Мельчайшие частицы отмершего органического вещества разлагают бактерии и протисты, которые благодаря своим мельчайшим размерам, обладают высоким уровнем обмена веществ. По этой причине они разлагают органические остатки до простых неорганических соединений (углекислого газа, воды, аммиака и др.). Эти вещества могут возвращаться в экосистему и вновь принимать участие в процессах круговорота веществ.

Как и в пастбищных цепях, последний трофических уровень детритных пищевых цепей образуют редуценты-микроконсументы.

Основные типы природных экосистем и биомов (по Ю. Одуму, 1986)

Наземные биомы

Вечнозеленый тропический дождевой лес

Полувечнозелеиый тропический лес: выраженный влажный и сухой сезоны

Пустыня: травянистая и кустарниковая

Чапараль — районы с дождливой зимой и засушливым летом

Тропические грасленц и саванна

Степь умеренной зоны

Листопадный лес умеренной зоны

Бореальные хвойные леса

Тундра: арктическая и альпийская

Определение понятия «популяция» в экологии. Экологические (статистические и динамические) характеристики популяции: ареал, численность, плотность, рождаемость, смертность и др. Рождаемость: абсолютная, физиологическая, экологическая.

Популяция (populus – от лат. народ. население) – одно из центральных понятий в биологии и обозначает совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом и имеет общую территорию.

Основным свойством популяций, как и других биологических систем является то, что они находятся в беспрерывном движении, постоянно изменяются. Это отражается на всех параметрах: продуктивности, устойчивости, структуре, распределении в пространстве. Популяциям присущи конкретные генетические и экологические признаки, отражающие способность систем поддерживать существование в постоянно меняющихся условиях: рост, развитие, устойчивость. Наука, объединяющая генетические, экологические и эволюционные подходы к изучению популяций, известна как популяционная биология.

Типы популяций. Популяции могут занимать разные по размеру площади и условия обитания в пределах местообитания одной популяции тоже могут быть не одинаковы. По этому признаку выделяют три типа популяций элементарную, экологическую, географическую.

Элементарная (локальная) популяция – это совокупность особей одного вида, занимающих небольшой участок однородной площади. Между ними постоянно идет обмен генетической информацией.

Экологическая популяция – совокупность элементарных популяций, внутривидовые группировки, приуроченные к конкретным биоценозам. Растения одного вида в ценозе называются ценопопуляцией. Обмен генетической информацией между ними происходит достаточно часто.

Географическая популяция – совокупность экологических популяций, заселивших географически сходные районы. Географические популяции существуют автономно, ареалы их относительно изолированы, обмен генами происходит редко – у животных и птиц – во время миграций, у растений – при разносе пыльцы, семян и плодов. На этом уровне происходит формирование географических рас, разновидностей, выделяются подвиды.

Численность и плотность – основные параметры популяции. Численность – общее количество особей на данной территории или в данном объеме. Плотность – количество особей или их биомасса на единице площади или объема. В природе происходит постоянные колебания численности и плотности.

Динамика численности и плотности определяется в основном рождаемостью, смертностью и процессами миграции. Это показатели, характеризующие изменение популяции в течение определенного периода: месяца, сезона, года и т.д. Изучение этих процессов и причин их обусловливающих очень важно для прогнозов состояния популяций.

Рождаемость различают абсолютную и удельную. Абсолютная рождаемость – это количество новых особей, появившихся за единицу времени, а удельная – то же самое количество, но отнесенное к определенному числу особей. Например, показателем рождаемости человека служит число детей, родившихся на 1000 человек в течение года. Рождаемость определяется многими факторами: условиями среды, наличием пищи, биологией вида (скорость полового созревания, количество генераций в течение сезона, соотношение самцов и самок в популяции).

Согласно правилу максимальной рождаемости (воспроизводства) в идеальных условиях в популяциях появляется максимально возможное количество новых особей; рождаемость ограничивается физиологическими особенностями вида.

ПРИМЕР. Одуванчик за 10 лет способен заполонить весь земной шар, при условии, что все его семена прорастут. Исключительно обильно семеносят ивы, тополя, березы, осина, большинство сорных растений. Бактерии делятся каждые 20 минут ив течение 36 часов могут сплошным слоем покрыть всю планету. Очень высока плодовитость у большинства видов насекомых и низка у хищников, крупных млекопитающих.

Смертность, как и рождаемость, бывает абсолютной (количество особей, погибших за определенное время), так и удельной. Она характеризует скорость снижения численности популяции от гибели из-за болезней, старости, хищников, недостатка корма, и играет главную роль в динамике численности популяции.

Различают три типа смертности:

- одинаковый на всех стадиях развития; встречается редко, в оптимальных условиях;

- повышенная смертность в раннем возрасте; характерна для большинства видов растений и животных (у деревьев к возрасту зрелости доживает менее 1% всходов, у рыб – 1-2% мальков, у насекомых – менее 0,5% личинок);

- высокая смерть в старости; обычно наблюдается у животных, чьи личиночные стадии проходят в благоприятных мало изменяющихся условиях: почве, древесине, живых организмах.

Организм как дискретная, самовоспроизводящаяся система, связанная со средой, обменов веществ, энергией и информацией. Разнообразие организмов. Источники энергии для организмов. Автотрофы и гетеротрофы.

Н. Ф. Реймерс – жизнь – это «особая форма физико-химического состояния и движения материи, характеризуемая зеркальной асимметрией аминокислот и сахаров, обменов веществ. гомеостазом, раздражимостью, самовоспроизведением. системным самоуправлением, саморазвитием, адаптацией, физической и функциональной дискретностью, исключительным разнообразием форм при общем физико-химическом единстве живого вещества биосферы.»

Организм – реальный носитель жизни, характеризующийся всеми её свойствами, происходит от одной зиготы и индивидуально подвержен факторам эволюции и экологическим воздействиям.

Особь – индивидуальная консорция (консорция – сообщество, структурно организованное вокруг одного центрального члена) –представитель живого.

Индивид – член этой консорции, генетический представитель вида.

Вид – совокупность особей, способных к скрещиванию и образованию плодовитого потомства, населяющих определенный ареал, обладающих рядом общих морфо-физиологических признаков и типов взаимоотношений с абиотической и биотической средой, отделенный от других таких же групп практически полным отсутствием гибридных форм.

Разделение всего многообразия животных и растений на виды является способом упорядоченного описания живой природы, основанным на иерархической структуре ее элементов.

Классификацией организмов занимается особый раздел биологии – систематика, основная задача которой – путем сравнения индивидуальных особенностей каждого вида определить его место в системе органического мира, путь и направление его эволюции.

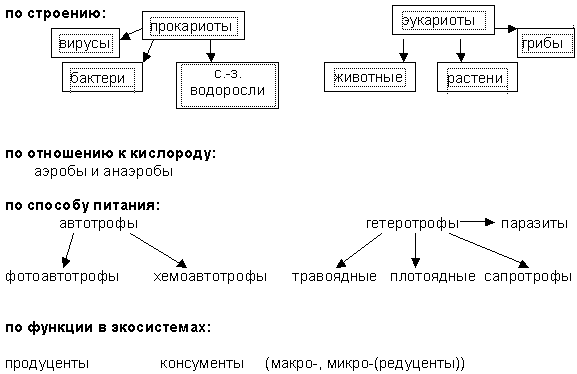

Все разнообразие живой природы в систематике принято делить на таксоны – группы, связанные той или иной степенью родства, но достаточно обособленные. Самые крупные таксоны – надцарства (про- и эукариоты), царства (бактерии, простейшие, растения, животные, грибы), в пределах каждого царства – типы, классы и т.д.

Классификация живых организмов

Принципиальная схема потоков вещества и энергии в экосистеме, на примере системы ручьев Сильвер Спринг (англ. Silver Spring). По Одуму, 1971.

На данный момент научное понимание всех процессов внутри экосистемы далеко от совершенства, и в большей части исследований либо вся экосистема, либо некоторые её части выступают в качестве «чёрного ящика»[2]. В то же время, как любая относительно замкнутая система, экосистема характеризуется входящим и выходящим потоком энергии и распределением этих потоков между компонентами экосистем.