- •Октябристы (союз 17 октября)

- •Замысел дворцового переворота

- •В дни февральской революции

- •Черносотенцы

- •Кишинёвский погром

- •Террористы-черносотенцы

- •Карикатура на черносотенцев. Открытка 1907 г.

- •Товарищи о евгении азефе

- •Арест азефа

- •17 Февраля 1905 г. Боевая организация совершила ещё одно громкое покушение. В Москве взрывом бомбы убило великого князя Сергея Александровича. Разумеется, Азеф прекрасно знал о подготовке этого акта.

- •Встреча азефа с бурцевым

- •Георгий гапон после демонстрации 9 января

- •С. Зубатов.

- •Чернов на допросе у зубатова

- •Сергей зубатов — начальник московского охранного отделения

- •Демонстрация «зубатовцев»

- •Взрыв на аптекарском острове

- •12 Августа 1906 г. Пётр Столыпин, месяц назад назначенный главой правительства, вёл приём просителей на своей даче, находившейся на Аптекарском острове в Петербурге.

- •Карикатура на п. Столыпина (газета «Адская почта», 1906 г.).

- •После взрыва бомбы на Аптекарском острове. 1906 г.

- •«Столыпинские галстуки»

- •Дмитрий богров

- •Столыпинская земельная реформа

- •Убийство герценштейна

- •Крестьянский банк и переселенческое движение

- •Переписка столыпина и толстого

- •Крестьянские бунты против земельной реформы

Черносотенцы

Первоначально слова «чёрная сотня», «черносотенцы» звучали почти как оскорбительные прозвища. Так в начале XX в. окрестили людей консервативных, крайне правых взглядов. Но потом сами черносотенцы переосмыслили эти слова. Они стали напоминать всем, что в XVI—XVII вв. чёрной сотней называли городское простонародье.

«Да, мы черносотенцы! Чёрная сотня Кузьмы Минина спасла Россию!» — говорили они теперь с гордостью. Для интеллигенции, разумеется, слово «черносотенец» по-прежнему звучало как оскорбление.

ЗАРОЖДЕНИЕ ЧЕРНОСОТЕНСТВА

Первая черносотенная организация — Русское Собрание — возникла в январе 1901 г. Это был немногочисленный литературно-аристократический кружок во главе с князем Дмитрием Голицыным. Кружок ставил перед собой в основном культурные задачи: изучение русской народной жизни, сохранение чистоты русской речи и т. п.

Сначала власти даже собирались запретить эту организацию, подозревая крамолу, но потом изменили своё отношение к

сказал им патриотическую речь — как-то я стал вдруг в ударе... Кричат „ура". Вижу — настроение самое лучшее. Но только я кончил, кто-то из них начинает... из этих... собачьих депутатов... От Исполкома, что ли, — ну, словом, от этих мерзавцев...

— Вот председатель Государственной думы всё требует от вас, чтобы вы, товарищи, русскую землю спасали... Так ведь, товарищи, это понятно... У господина Родзянко есть что спасать... не малый кусочек у него этой самой русской земли в Екатеринославской губернии, да какой земли! Так вот, Родзянкам и другим помещикам Государственной думы есть что спасать... Эти свои владения, княжеские, графские и баронские, они и называют русской землёй... Её и предлагают вам спасать, товарищи...».

«Мерзавцы! — гневно воскликнул Родзянко. — Мы жизнь сыновей отдаём своих, а это хамьё думает, что земли пожалеем. Да будет она проклята, эта земля, на что она мне, если России не будет?»

111

Кишинёвский погром

В России первый из еврейских погромов XX в. вспыхнул в Кишинёве 6— 7 апреля 1903 г. Министр внутренних дел Вячеслав Плеве так объяснял причины беспорядков: «Какая-то женщина-христианка с ребёнком на руках села в повозку карусели. Недовольный этим хозяин карусели, еврей, столкнул женщину и ударил так, что она упала и выронила ребёнка». После этого, по словам В. Плеве, возмущённая толпа начала громить евреев. Однако в действительности все карусели на площади принадлежали христианам, а упомянутого случая, по данным местной полиции, не было.

Главным виновником погрома самые различные круги — от революционных до умеренно-правых — сочли самого В. Плеве. 25 марта он писал бессарабскому губернатору: «До сведения моего дошло, что во вверенной Вам губернии готовятся обширные беспорядки против евреев». Министр внутренних дел приказал прекращать беспорядки только «при помощи увещеваний, отнюдь не прибегая к помощи оружия».

В. Плеве хотел перевести в иное русло революционное движение масс, направить их враждебность на евреев и инородцев. Граф Сергей Витте замечал, что Плеве «в еврейских погромах искал психологического перелома в революционном настроении масс».

Очевидец погрома граф Мусин-Пушкин, по словам С. Витте, «описывая все ужасы, которые творили с беззащитными евреями, удостоверял, что всё произошло оттого, что войска совершенно бездействовали». Другой свидетель погрома прокурор Поллан также выражал удивление, что погром происходил на глазах безучастных войск и полиции. Он отмечал: «У всех убитых размозжены кости черепов».

Во время погрома погибло 45 человек и свыше 400 было ранено. Писатель Лев Толстой в письме протеста выразил «ужас перед этим зверством русских людей и безмерное негодование против попустителей этого ужасного дела». Кишинёвский погром стал одной из главных причин убийства В. Плеве эсерами в 1904 г.

ней. Министр внутренних дел Вячеслав Плеве стал покровителем и почётным членом общества.

Наиболее здоровым черносотенцы считали общество допетровской Руси. Они видели в нём своеобразный идеал единения и гармонии всех сословий. Что же нарушило эту социальную гармонию? Привнесение чужого, иноземного влияния начиная с Петра I. Роковую роль сыграло знаменитое «окно, прорубленное в Европу». Один из вождей черносотенства журналист Владимир Грингмут замечал, что Пётр приказал России «забыть самобытные русские предания, броситься в погоню за европейскими обычаями и учреждениями безо всякого разбора, не отличая в них драгоценного золотого от обманчивой мишуры».

В результате между царём и народом выросло «средостение» — чиновничество со своими интересами, чуждыми народу. В программе возникшей позднее самой известной черносотенной организации — «Союза русского народа» (СРН) — говорилось: «„Союз русского народа" признаёт, что современный чиновничий строй, осуществляемый в громаднейшем большинстве случаев безбожными, нечестивыми недоучками и переучками, заслонил светлый образ Царя от народа».

Против чиновничества боролась и интеллигенция. Но черносотенцы считали, что интеллигенты сами хотят встать «между государем и народом», подменить народные интересы своими. Одна из прокламаций столичного СРН в 1905 г. призывала: «Крестьяне, мещане и люди рабочие! Послушайте, что умышляет господчина. В городских думах и земствах сидят господа, а в больших городах адвокаты, профессора, студенты, учителя, погорелые помещики, одворянившиеся купцы и прочие господа, называющие себя интеллигенцией... Не признавайте её властью и правительством, разнесите в клочья, помните, что в государстве вы сила, вас сто миллионов, а интеллигенции и пяти не будет. Довольно терпеть эту интеллигентную шваль...».

Столь же критически черносотенцы относились и к буржуазии. В 1907 г. в газете черносотенцев «Русское знамя» отмечалось: «Наша доморощенная буржуазия не национальна, и родилась-то она у нас с испорченной сердцевиною. Русская буржуазия, не имея свежести самобытной, заразилась гнилью Запада... Наша буржуазия всегда останется такою же чуждою народу, какою является она в настоящее время».

Выход для общества черносотенцы видели в возвращении к «исконным началам: Самодержавию, Православию, Народности». Власть государя должна выражать интересы не отдельных сословий, считали они, а всей нации в целом. Для этого она должна быть свободна от всевозможных «конституций и парламентов».

Что же касается православия, то главное несчастье церкви черносотенцы видели в её подчинении государству. Духовенство слилось с чиновничеством, церковь превратилась в придаток государства. Корень этого зла тоже уходит в Петровские реформы, считали они. Многие черносотенцы выступали за восстановление на Руси патриаршества, как это было в допетровскую эпоху.

112

Наконец, своей важнейшей задачей черносотенцы считали ограждение русского народа от всевозможных «инородных влияний». Они выдвигали лозунг «Россия — для русских!». Самым опасным из «инородных влияний» черносотенцы считали еврейское. Они выступали в конечном итоге за поголовное выселение евреев из России в «собственное государство».

ПОСЛЕ МАНИФЕСТА 17 ОКТЯБРЯ

Первые черносотенные организации оставались небольшими салонными кружками. Перелом в развитии движения произошёл в 1905 г.

После царского манифеста от 17 октября 1905 г., даровавшего свободы, по всей стране прокатилась волна демонстраций. Революционеры праздновали свою первую победу и призывали добиваться большего. Это сопровождалось символическим уничтожением атрибутов монархии. Демонстранты жгли портреты Николая II, разбивали его бюсты, собирали деньги на «похороны царя».

Конечно, всё это глубоко задело монархические чувства части населения. Особенно враждебные толки вызывало присутствие среди революционеров евреев и других «инородцев».

Например, в Киеве после появления царского манифеста революционная толпа захватила здание городской думы, разорвала в зале заседаний портреты Николая II и его предков. Какой-то студент вышел на думский балкон с портретом царя. Он сделал в полотне отверстие, просунул туда голову и кричал толпе: «Теперь я — государь!». С балкона думы выступали революционные ораторы. Журналист Василий Шульгин вспоминал: «Случилось это случайно или нарочно — никто никогда не узнал... Но во время разгара речей о „свержении" царская корона, укреплённая на думском балконе, вдруг сорвалась или была сорвана и на глазах у десятитысячной толпы грохнулась о грязную мостовую. Металл жалобно зазвенел о камни... И толпа ахнула. По ней зловещим шёпотом пробежали слова: „Жиды сбросили царскую корону..."».

В тот же день сразу у многих людей появилась идея ответить на революционные выступления стихийными «патриотическими демонстрациями». Как вспоминал В. Шульгин, в редакцию газеты «Киевлянин» 18 октября 1905 г. при-

РУКОВОДСТВО

«СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА»

Председателем главного совета СРН избрали врача Александра Дубровина. Его товарищем (заместителем) стал Владимир Пуришкевич, историк и филолог по образованию. Пуришкевич был талантливым оратором и, между прочим, сочинял стихи. Вот одно из написанных им стихотворений (его часто цитировали позднее противники В. Пуришкевича как образец антисемитской поэзии):

Гей, народ, молодцы из торговых

рядов,

Православные русские люди!

Вон их! к чёрту! носителей

смутных годов,

Что сдушили славянские груди!

Пусть исчезнут, как дым, как негодный

туман,

Сотни лет проживали мы дружно,

А сейчас погибаем от скорби и ран.

Пусть и беден народ, пусть народ наш

и пьян,

А жидовской Руси нам не нужно.

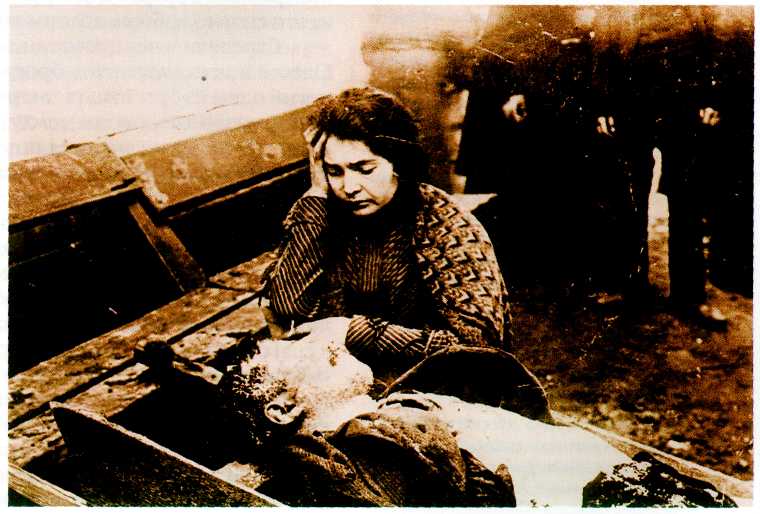

Погибший во время еврейского погрома. Начало XX в.

113

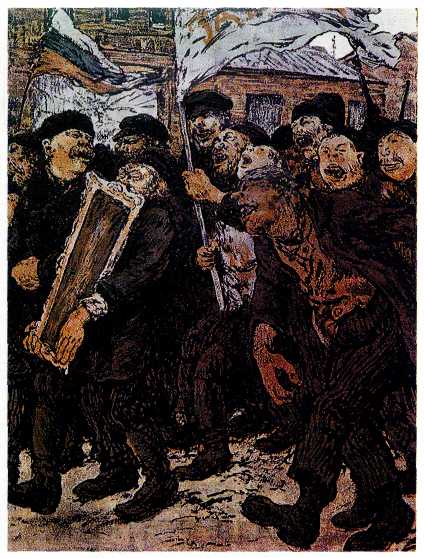

Е. Лансере. «Радость на земле основных

законов ради». Карикатура на

демонстрацию черносотенцев

(газета «Адская почта», 1906 г.).

ДЕЛО БЕЙЛИСА

20 марта 1911 г. в одной из пещер под Киевом обнаружили тело убитого 12-летнего Андрея Юшинского. Перед этим Андрея последний раз видели 12 марта. Преступник (или преступники) действовал с крайней жестокостью.

На голове и груди убитого насчитали около 45 колотых ран, нанесённых ножом и чем-то тонким вроде гвоздя или шила. Руки погибшего были связаны. «Когда об этом стало известно в Киеве, — вспоминал В. Шульгин, — то вдруг воскресла, впрочем не умиравшая, легенда о том, что евреи совершают ритуальные убийства с источением крови. Кровь эта будто бы им нужна для освящения так называемой „мацы", являющейся у евреев священным хлебом».

На похоронах А. Юшинского один бывший член «Союза русского народа» раздавал листовки такого содержания: «Православные христиане! Жидами замучен мальчик Андрей Юшинский.

шли четверо читателей: рабочий, ремесленник, торговец, чиновник. Он так передавал разговор в редакции:

«— Какое они имеют право! — вдруг страшно рассердился лавочник. — Ты красной тряпке поклоняешься — ну и чёрт с тобой! А я трёхцветной поклоняюсь. И отцы и деды поклонялись. Какое ты имеешь право мне запрещать?

— Господин редактор, мы хотим тоже, как они, демонстрацию, манифестацию... Только они с красными, а мы с трёхцветными...

— Возьмём портрет государя императора и пойдём по всему городу... Вот что мы хотим... Отслужим молебен и крестным ходом пойдём...

— Они с красными флагами, а мы с хоругвями...

— Они портреты царские рвут, а мы их, так сказать, всенародно восстановим...».

На «патриотические шествия» повсюду решено было собираться у стен храмов. Начинались они церковными службами. На такие демонстрации по всей стране вышли сотни тысяч людей. Они несли российские флаги, иконы, портреты царя. Праздновали отчасти манифест 17 октября, отчасти годовщину вступления на престол Николая II (21 октября). Кое-кто выкрикивал, что надо бить смутьянов — студентов и евреев.

Начавшись с простого шествия, события развивались по нарастающей. Некоторые участники демонстрации останавливали прохожих и требовали от них снимать шапки перед портретом государя. С тех, кто не хотел обнажить голову, шапки сбивали. Конечно, это вызывало ответное возмущение, и в демонстрантов часто летели камни. В Иваново-Вознесенске большевик В. Морозов в ответ на требование снять шапку обозвал Николая И сволочью, выстрелил в портрет и застрелил двух демонстрантов. Самого его за это сильно избили, арестовали и приговорили к каторге.

Стреляли в черносотенцев и в других городах; например, в Одессе в демонстрантов бросали бомбы, причём подорвался и погиб один из бросавших, анархист Яков Брейтман. Порой вспыхивали уличные схватки между революционерами и черносотенцами. Такие происшествия почти везде перерастали в погромы, направленные против «интеллигентов и инородцев», главным образом евреев.

Кое-где демонстранты просто разбивали камнями витрины магазинов и окна домов, принадлежащих евреям. Но чаще всего это сопровождалось и грабежом: толпа врывалась в дома, выбрасывала на улицу имущество. Любая попытка самозащиты вызывала возмущение толпы и влекла за собой многочисленные жертвы.

Говорили, что покарать «крамольников» разрешил сам царь. В Томске имел место следующий характерный случай. Шествие приблизилось к магазину, и один из демонстрантов громко спросил у царского портрета: «Разрешаете громить, Ваше Величество?». «Разрешаю», — отвечал человек, нёсший портрет...

В. Шульгин так описывал картину погрома:

«Это была улица, по которой прошёлся „погром".

114

— Что это? Почему она белая?..

— Пух... Пух из перин.

Страшная улица... Обезображенные жалкие еврейские халупы... Все окна выбиты... Местами выбиты и рамы... Точно ослепшие все эти лачуги. Между ними, безглазыми, в пуху и в грязи — вся жалкая рухлядь этих домов, перекалеченная, переломанная... Стулья, диваны, матрацы, кровати, занавески, тряпьё... полувдавленные в грязь, разбитые тарелки... — всё, что было в этих хибарках, искромсанное, затоптанное ногами...».

В течение двух недель после манифеста уличные беспорядки произошли более чем в ста городах. По данным историка С. Степанова, погибло 1622, ранено было 3544 человека. В число жертв попали как евреи, так и русские «смутьяны» — студенты, интеллигенты. Из тех погибших и раненых, чья национальность известна, евреи составляли 50%, русские и другие славяне — около 44%.

«СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА»

В октябре 1905 г. черносотенное движение впервые переросло в массовое и распространилось по всей стране. В ноябре возникла самая крупная и известная черносотенная организация — «Союз русского народа» (СРН). Вышел первый номер её газеты «Русское знамя».

Вскоре отделения СРН образовались по всей стране. Кое-где крестьяне вступали в союз целыми деревнями. Руководители союза утверждали, что он резко отличается от любой политической партии. Если партия защищает сословные, классовые интересы, то СРН выражает интересы всех сословий и классов русского общества.

Через некоторое время, однако, в черносотенном движении сложились два различных направления. Одно направление в первую очередь защищало привилегии дворянства, землевладельцев. Это направление возглавляли Владимир Пуришкевич и Николай Марков. Последний как-то раз удачно сравнил весь класс помещиков с вымирающими зубрами. В защите этих «зубров» от вымирания он видел свою основную задачу.

Другое направление во главе с Александром Дубровиным было ближе к низам общества, охватывало часть крестьянства. В его лозунгах часто своеобразно отражались крестьянские требования. Например, А. Дубровин резко выступил против уничтожения общины в ходе столыпинской реформы.

Характерным выразителем этого течения черносотенства являлся проповедник из Царицына иеромонах Илиодор (в миру — Сергей Труфанов). Илиодор входил в «Союз русского народа». В страстных и зажигательных проповедях он призывал бороться с богачами, чиновниками и интеллигентами.

«Проповеди монаха привлекали толпы жителей заводских посёлков под Царицыном, — замечал историк С. Степанов. — Он говорил с ними на понятном им языке и о понятных им вещах. Вообще события в Царицыне чем-то напоминали народные дви-

Жиды ежегодно, перед своей Пасхой, замучивают несколько десятков христианских мальчиков, чтобы их кровь лить в мацу. Русские люди, если вам дороги ваши дети, бейте жидов, бейте до тех пор, пока хотя один жид будет в России. Пожалейте ваших детей! Отомстите за невинных страдальцев! Пора! Пора!».

29 апреля в Государственной думе 39 черносотенных депутатов обратились к министрам с запросом: «Известно ли вам, что в России существует преступная секта иудеев, употребляющая для некоторых религиозных обрядов своих христианскую кровь, членами каковой секты замучен в марте 1911 г. в Киеве мальчик Юшинский?».

Вокруг запроса разгорелись жаркие дебаты. «Наша детвора, — горячо восклицал Н. Марков, — гуляющая на солнце, веселящаяся, радующаяся в садиках, каждую минуту может попасть в беду, к ней может подкрасться с длинным кривым ножом жидовский резник и, похитив резвящегося на солнышке ребёнка, утащить его к себе в жидовский подвал и там выпустить из него кровь. Надо преследовать всю зловредную иудейскую секту, которая собирает в чашки детскую кровь, истекающую из зарезанных детей, и рассылает эту кровь по иудеям — лакомиться пасхальным агнцем, лакомиться пасхой, изготовленной на крови христианских младенцев!»

Кадет Л. Нисселович в ответ цитировал буллу Папы римского Григория, изданную в 1235 г. В ней говорилось, что евреи невиновны в употреблении крови христиан. Те же, кто обвиняет их в этом, «злоупотребляют христианством, стараясь прикрыть им свою алчность к еврейским деньгам». В конце концов депутаты отклонили запрос большинством в 140 голосов против 60.

Но дело продолжало развиваться. Вся черносотенная печать обвиняла в смерти мальчика иудеев. 22 июля по подозрению в убийстве А. Юшинского арестовали 42-летнего еврея Менделя Бейлиса, приказчика кирпичного завода.

Одна свидетельница говорила, что будто бы Бейлис схватил Юшинского прямо на глазах у других детей. При

115

этом убийцу сопровождали два еврея в необычных одеждах. Но эти показания, очень противоречивые, вызывали большие сомнения. К тому же свидетельница сама находилась под подозрением.

25 сентября 1913 г. в Киеве над М. Бейлисом начался судебный процесс, который привлёк внимание всей страны. П. Милюков считал, что в этом судебном деле «воплотилась вся неправда режима, всё его насилие над личностью». Революционные партии грозили всеобщей забастовкой в случае осуждения Бейлиса. Совершенно неожиданно из-за дела об убийстве общество оказалось чуть ли не на грани революции.

Весьма необычным для крупного города, каким был Киев, оказался подбор присяжных заседателей. В их число не попал ни один интеллигент, а некоторые были малограмотными. Писатель Владимир Короленко, бывший на суде, описывал их так: «Пять деревенских кафтанов, несколько шевелюр, подстриженных на лбу, на одно лицо, точно писец с картины Репина „Запорожцы". Несколько сюртуков, порой довольно мешковатых. Лица то серьёзные и внимательные, то равнодушные, двое нередко „отсутствуют". Семь крестьян, три мешанина, два мелких чиновника».

Черносотенцы надеялись, что такой состав присяжных признает М. Бейлиса виновным. 30 октября заседатели удалились на совещание. Всеобщее напряжение дошло до высшей отметки. В случае осуждения в Киеве ожидали погрома и вообще непредсказуемых беспорядков по всей стране. В этой предгрозовой атмосфере вердикт присяжных произвёл впечатление удара молнии: «Невиновен!».

В. Короленко вспоминал: «Около шести часов разносится молнией известие, что Бейлис оправдан. Виднеются многочисленные кучки народа, поздравляющие друг друга. Русские и евреи сливаются в обшей радости. Кошмары тускнеют. Исключительность состава присяжных ещё подчёркивает значение оправдания».

Сам Мендель Бейлис позднее эмигрировал в Америку, где и скончался в 1934 г.

жения XVII—XVIII вв. Среди народа распространялись слухи, что Илиодор — побочный брат Николая II, Около храма было водружено огромное чучело дракона с надписью: „Гидра революции". По окончании проповеди Илиодор отсекал голову гидре».

ВО II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

На выборах в I Государственную думу черносотенцы не получили ни одного мандата. Сами они объясняли это тем, что почти не участвовали в предвыборной борьбе. А. Дубровин так говорил о Думе: «Как верный монархист, я не имею права своим участием санкционировать существование этого сборища, посягающего на неограниченные права монарха».

Во II Государственной думе было около 16 крайне правых депутатов. Самым заметным и ярким из них считался В. Пуришкевич. Советский историк Семён Любош так описывал его: «Совершенно голый череп, рыжая бородка и необыкновенная вертлявость. При этом крикливый голос и вызывающая манера говорить. У Пуришкевича именно тон делал всю музыку. Самые обыкновенные фразы часто приобретали в его устах необыкновенно оскорбительный характер. Так как совершенное бессилие Думы выяснилось очень скоро, то перманентные выходки Пуришкевича в глазах большой публики оживляли парламентскую безнадёжность». В Таврический дворец специально приходили «полюбоваться на Пуришкевича».

Осуждая «крамольную» Думу, В. Пуришкевич тем не менее ценил свой депутатский мандат. Когда прошёл слух, что его собираются сделать губернатором, Пуришкевич сказал по этому поводу: «Из попов в дьяконы не идут. Дурак я был бы променять положение депутата Госдумы и товарища председателя СРН на положение казённого чиновника».

Все черносотенцы горячо выступали за роспуск II Государственной думы, в которой преобладали левые. Иеромонах Илиодор даже говорил, что в левую часть Государственной думы надо бы бросить бомбу.

Николай II не раз принимал А. Дубровина и высоко ценил его выступления против Государственной думы. 3 июня 1907 г. она, наконец, была распущена царским указом. На следующий день Николай совершил поразивший всех шаг: он направил А. Дубровину телеграмму, в которой говорилось: «Да будет же мне „Союз русского народа" надёжной опорой, служа для всех и во всём примером законности и порядка».

В III И IV ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДУМАХ

В III Государственной думе крайне правые получили около 45 мест. Ряды депутатов-черносотенцев пополнились ещё одним ярким лидером — членом курского СРН Николаем Марковым. По внешнему облику он очень напоминал Петра I, и его быстро окрестили Медным всадником. Руководитель кадетов Павел Ми-

116

люков называл Маркова «стоеросовым помещиком-дворянином».

Состав III Государственной думы был гораздо более правым, чем во II Думе. Большие преимущества на выборах получили помещики. Это в конечном итоге привело к расколу среди черносотенцев. До сих пор они могли единым фронтом выступать против «революционной» Думы. Теперь их взгляды на Думу резко разошлись.

«Дубровинское» направление категорически отрицало необходимость такого учреждения. Народу не нужен парламент, в котором заседают помещики и «денежные мешки», считал А. Дубровин. Это новая перегородка, отделяющая государя от народа. Такая позиция во многом отражала точку зрения простонародья.

Вожди «дворянского» направления черносотенства думали иначе. Их отношение ясно выразил в 1910 г. Н. Марков: «Можно быть недовольным третьей, четвёртой Думой, двадцатой, разгоните их, выберите настоящую, русскую, но как учреждение Государственная дума необходима: без этого России не существовать».

В 1908 г. «Союз русского народа» раскололся. В. Пуришкевич создал новую черносотенную организацию — «Союз Михаила Архангела». В его программе подчёркивалось, что единственное отличие нового союза от СРН — признание необходимости законодательной Думы.

В Думе черносотенцы играли роль «пробивной силы» при обсуждении правых законопроектов. В частности, они выступали за ограничение прав инородцев в России. Н. Марков восклицал с думской трибуны в 1910 г.: «Россия, тебе грозят азиаты, грозят подвластные тебе инородцы. Опомнись, Россия, наша инородчина вконец обнаглела. Говорим вам: „Прочь, мелкота, — Русь идёт!"».

Вместе с другими правыми черносотенцы голосовали за ограничение автономии Финляндии. «Пора это зазнавшееся Великое княжество Финляндское, — говорил В. Пуришкевич, — сделать таким же украшением русской короны, как Царство Казанское, Царство Астраханское, Царство Польское и Новгородская Пятина, и мне кажется, что дело до этого и дойдёт» (Рукоплескания справа.).

В IV Думе черносотенцы увеличили своё представительство до 140 депутатов, превратившись в самую крупную фракцию.

СУД НАД ПУРИШКЕВИЧЕМ

Сразу после Февральской революции 1917 г. «Союз русского народа» и другие черносотенные организации были запрещены. Их деятельность прекратилась. 5 марта исполком Петросовета закрыл газету «Русское знамя».

Одним из немногих черносотенцев, продолжавших борьбу, оказался В. Пуришкевич. Он горячо восклицал в июле 1917 г.: «Спасите Россию! Если бы было покончено с тысячью, двумя, пусть пятью тысячами негодяев на фронте и несколькими десятками в тылу, то мы не страдали бы от такого беспрецедентного позора».