- •Октябристы (союз 17 октября)

- •Замысел дворцового переворота

- •В дни февральской революции

- •Черносотенцы

- •Кишинёвский погром

- •Террористы-черносотенцы

- •Карикатура на черносотенцев. Открытка 1907 г.

- •Товарищи о евгении азефе

- •Арест азефа

- •17 Февраля 1905 г. Боевая организация совершила ещё одно громкое покушение. В Москве взрывом бомбы убило великого князя Сергея Александровича. Разумеется, Азеф прекрасно знал о подготовке этого акта.

- •Встреча азефа с бурцевым

- •Георгий гапон после демонстрации 9 января

- •С. Зубатов.

- •Чернов на допросе у зубатова

- •Сергей зубатов — начальник московского охранного отделения

- •Демонстрация «зубатовцев»

- •Взрыв на аптекарском острове

- •12 Августа 1906 г. Пётр Столыпин, месяц назад назначенный главой правительства, вёл приём просителей на своей даче, находившейся на Аптекарском острове в Петербурге.

- •Карикатура на п. Столыпина (газета «Адская почта», 1906 г.).

- •После взрыва бомбы на Аптекарском острове. 1906 г.

- •«Столыпинские галстуки»

- •Дмитрий богров

- •Столыпинская земельная реформа

- •Убийство герценштейна

- •Крестьянский банк и переселенческое движение

- •Переписка столыпина и толстого

- •Крестьянские бунты против земельной реформы

Октябристы (союз 17 октября)

ПОСЛЕ МАНИФЕСТА 17 ОКТЯБРЯ

Царский манифест 17 октября 1905 г., даровавший свободы, вызвал очень различные отклики в стране. Часть общественных сил — от социалистов до кадетов — единодушно ответила на него примерно так: «Ничего не изменилось, война продолжается». Революция действительно продолжалась...

Но были и иные, совершенно противоположные оценки. 18 октября в здании Московской биржи состоялся торжественный молебен по случаю выхода манифеста. По окончании богослужения известный промышленник Сергей Четвериков (будущий октябрист) вскочил на лавку и выкрикнул: «Слава царю, который благо народа поставил выше охранения прерогатив своей власти! Слава русскому народу, который пожелал любить своего царя не за страх, а за совесть!». В ответ грянуло дружное «ура!». Оратора подхватили на руки и начали качать...

Можно сказать, что именно из таких настроений и родился Союз 17 октября, или просто партия «октябристов». Уже через несколько недель в продаже появилась тоненькая брошюра без обложки, озаглавленная «Воззвание от Союза 17 октября». «Манифест 17 октября, — говорилось в ней, — знаменует собой величайший переворот в судьбах нашего отечества: отныне народ наш становится народом политически свободным, наше государство — правовым государством...» Монархия же, по мнению авторов брошюры, постепенно превращалась в конституционную. Они призывали «дружно сплотиться вокруг этих начал». Как и другие либералы, октябристы выступали за гражданские права и свободы.

В то же время они опирались и на ещё одно, столь же мощное общественное настроение. Это было стремление прекратить революционную смуту, установить «твёрдый порядок». «Пока свободу смешивают с революцией, ничего путного не выйдет», — говорил один из вождей октябристов граф Пётр Гейден. Революцию он называл «акулой». В одной из листовок октябристов отмечалось: «Союз ненавидит революцию как величайшее зло и величайшую помеху в установлении в России порядка».

Однако каких только непредсказуемых поворотов и ситуаций не возникало в эти месяцы 1905 года! На одном из заседаний Вольного экономического общества председательствовал

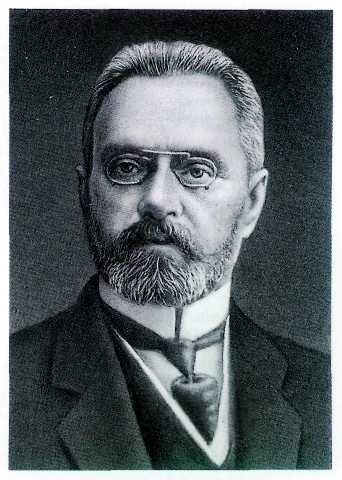

А. Гучков. С октября 1906 г. — лидер партии октябристов.

105

АЛЕКСАНДР ГУЧКОВ

Когда Александр Гучков в октябре 1906 г. возглавил UK октябристов, он уже имел репутацию яркого и своеобразного общественного деятеля. Его политический противник граф Сергей Витте замечал: «Гучков — любитель сильных ощущений и человек храбрый». Впервые Александр Иванович удивил своих друзей и знакомых, когда отправился добровольцем в Южную Африку на англо-бурскую войну. Защищая независимость буров, он получил ранение в ногу и попал в английский плен.

Его второй не менее рискованный поступок привлёк уже всеобщее внимание. Заканчивалась русско-японская война... Будучи уполномоченным Красного Креста, Гучков добровольно остался в Мукдене с русскими ранеными, когда в город вступили японские войска. Московская городская дума выразила ему благодарность за этот «самоотверженный подвиг». На японцев поступок А. Гучкова также произвёл сильное впечатление, и после месячного плена его отпустили на родину. Любопытно, что позднее, прочтя книгу Бориса Савинкова «Воспоминания террориста», А. Гучков с сожалением заметил: «Зависть берёт! Каким первоклассным человеческим материалом располагала революция...». И выразил сожаление, что противоположной стороне часто не хватало «идейного горения и жертвенной готовности, которыми были так богаты те». Впрочем, Александр Иванович и в политическую борьбу своей партии старался внести эти черты. За любое невежливое слово он вызывал своих оппонентов на поединок и заработал репутацию отчаянного дуэлянта. Он дрался на дуэли с графом А. Уваровым, с жандармским полковником С. Мясоедовым (которого позднее повесили как германского шпиона), вызвал на поединок П. Милюкова (но потом противники помирились). С. Мясоедов, обвинённый А. Гучковым в различных тёмных делах, ранил своего противника в руку. Когда Александр Иванович с рукой на перевязи явился в Думу, депутаты встретили его восторженной овацией.

граф Пётр Гейден. Зал был заполнен молодёжью, причём довольно революционно настроенной. И вот в президиум передали чей-то котелок, в который собирали пожертвования. На лежавшем в нём листке бумаги было написано: «На вооружённое восстание». Пётр Александрович с невозмутимым видом передал шляпу дальше...

В БОРЬБЕ С РЕВОЛЮЦИЕЙ

Важнейшим пунктом своей программы октябристы считали положение о «единой и нераздельной Руси». Этот вопрос, по их собственному признанию, служил для определения политических друзей и врагов партии. Причём «лакмусовой бумажкой» для октябристов являлся вопрос: «Можно ли предоставить Польше автономию?». «Ни в коем случае», — категорически отвечали они. Кадеты на этот счёт имели противоположное мнение.

Вскоре наметились и другие линии расхождения двух либеральных партий. В декабре в Москве вспыхнуло вооружённое восстание. Кадеты осуждали неоправданно суровые, по их мнению, меры властей. Октябристы, напротив, однозначно поддержали государственную власть, резко осудив революционеров. «На улицах Москвы льётся кровь исполнителей служебного долга», — говорилось в их заявлении. Один из вождей октябристов Александр Гучков демонстративно внёс крупное денежное пожертвование в пользу солдат, пострадавших при подавлении восстания в Севастополе.

Итоги выборов в I Думу оказались для октябристов не слишком ободряющими. Они сумели провести в неё всего лишь 13 депутатов во главе с графом Гейденом, и те разместились на крайне правом фланге. Им приходилось вести ожесточённую борьбу с думским большинством — кадетами и социалистами. Когда I Думу распустили, граф Гейден с остальными депутатами отправился в Выборг, но воззвание с протестом не подписал. «Я такие нелепости подписывать не буду», — сказал он.

Во II Думу прошли уже 43 октябриста. Всего же численность партии к этому времени достигала примерно 75 тыс. человек. В основном это были люди состоятельные и образованные: дворяне, предприниматели, отставные чиновники и офицеры. «Мы — господская партия», — с сожалением признавали сами октябристы. Возглавил ЦК октябристов в октябре 1906 г. Александр Гучков, директор страхового общества «Россия».

А. Гучков решительно поддерживал курс правительства на подавление революции. Когда в августе 1906 г. II. Столыпин ввёл знаменитые военно-полевые суды, Александр Иванович одобрил этот шаг. Он назвал его «решительной мерой в борьбе с революцией». Такая оценка А. Гучкова вызвала раскол среди октябристов. От них ушли многие создатели партии: граф П. Гейден, ряд промышленников, например П. Рябушинский, С. Четвериков. Министр В. Коковцов в частной беседе говорил о такой позиции части купечества: «Подмигивают всё и кокетничают с революци-

106

ей? Московских купцов мало жгли в 1905 году, что они ещё не образумились. Вот дворяне — другое дело. Им въехали порядочно, а потому они протрезвились».

В СОЮЗЕ СО СТОЛЫПИНЫМ

Октябристы поддержали роспуск II Думы 3 июня 1907 г., известный как «третьеиюньский государственный переворот». А. Гучков замечал: «Акт 3 июня был спасением, благом для России, так как открывал путь реформам, проводимым Столыпиным».

На выборах в III Думу, которые проходили по новому закону, октябристы одержали победу, получив 133 места. На этот раз в Думу прошёл и сам вождь партии А. Гучков. Эту «октябристскую» Думу часто называли «столыпинской». Октябристы считали благодетельной для России земельную реформу П. Столыпина (см. ст. «Столыпинская земельная реформа») и горячо её поддерживали. Между прочим, в партии состоял брат главы правительства журналист Александр Столыпин.

Однако этот союз октябристов с П. Столыпиным был довольно шатким, неустойчивым. По ироническому замечанию Павла Милюкова, он «напоминал крыловскую басню о лебеде, раке и щуке». Под раком Милюков подразумевал придворные круги, которые очень косо смотрели на либералов-октябристов. П. Милюков говорил: «Рак оказался самым сильным партнёром, а роль щуки, потопившей себя, пришлось сыграть самому Столыпину».

Что же произошло? Пытаясь ослабить влияние придворных кругов, А. Гучков объявил им настоящую словесную войну. В ноябре 1908 г. он впервые публично выступил против вмешательства великих князей в политику. П. Столыпин, до того пытавшийся примирить двор с октябристами, был неприятно поражён и с досадой воскликнул: «Что Вы наделали!?».

В своих последующих речах А. Гучков беспощадно бичевал «камарилью и тёмные силы», окружавшие, по его мнению, трон. В результате он получил репутацию личного «врага номер один» царя и царицы. Когда позднее он проиграл на выборах в IV Думу, государь искренне обрадовался, несмотря на то что победили Гучкова кадеты.

После того как вспыхнула борьба между двором и октябристами, П. Столыпину пришлось искать иную опору в Думе. Он нашёл её в лице более правой партии националистов. Влияние на государственную политику постепенно ускользало из рук октябристов.

Д. Мельников. Плакат, посвящённый сбору средств в помощь инвалидам войны. Подобная кампания проводилась при поддержке октябристов.

107

ССОРА МИХАИЛА РОДЗЯНКО И АЛЕКСАНДРА ПРОТОПОПОВА

В январе 1917 г. враждебность между правительством и Думой вылилась в личное столкновение их руководителей. 1 января в Зимнем дворце государь устроил приём по случаю Нового года. К Михаилу Родзянко подошёл поздороваться министр внутренних дел Александр Протопопов. Бывший октябрист, он ещё год назад был товарищем (заместителем) председателя Думы. А. Протопопов с приветливым возгласом протянул руку для пожатия, но М. Родзянко резко отрубил: «Нигде и никогда». Смутившись, министр дружески взял председателя Думы под локоть и произнёс: «Родной мой, ведь мы можем столковаться».

«Оставьте меня, Вы мне гадки», — отвечал М. Родзянко, отдёргивая руку.

В газетах оживлённо обсуждался этот случай, получивший широкую огласку. Шли толки о том, что А. Протопопов намерен вызвать М. Родзянко на дуэль. Но вызов так и не был послан. Позднее на приёме у паря М. Родзянко ехидно обыграл это. Сам он так излагал происшедший разговор:

«Я заметил, что Протопопов, вероятно, не очень оскорбился, так как не прислал вызова.

— Как, он не прислал вызова? — удивился царь.

— Нет, Ваше Величество... Так как Протопопов не умеет защищать своей чести, то в следующий раз я его побью палкой.

Государь засмеялся».

снизу, со стороны торгово-промышленного сословия. Многие считали, что октябристы «всё отдали П. Столыпину», а взамен не получили ничего: ни влияния на правительство, ни гражданских свобод. Союз 17 октября шутливо прозвали «партией потерянной грамоты».

Видный октябристский публицист Громобой писал в ноябре 1909 г.: «Неопределённость, томящая всю Россию, нависшая каким-то кошмаром... А что, если завтра всё правительство будет сменено другим и мы окажемся под сапогом доктора Дубровина? В какую сторону мы плывём? Каждый день мы можем проснуться... по ту сторону 17 октября».

22 февраля 1910 г. А. Гучков выступил в Думе с важной речью. Он откровенно признался, что октябристы «чувствуют себя несколько изолированными в стране». Оратор сказал, что, поскольку революция подавлена, «прискорбная необходимость» ограничивать гражданские свободы миновала. Закончил Гучков свою речь знаменитой нетерпеливой фразой, обращённой к властям: «Мы, господа, ждём».

В марте 1911 г. А. Гучков пошёл ещё дальше в своём протесте. Он покинул пост председателя III Государственной думы, на который его избрали годом ранее. «Столыпин очень удивился моей отставке», — вспоминал Александр Иванович. Во главе Думы встал его соратник по партии крупный помещик Михаил Родзянко. И всё-таки октябристы продолжали бороться не против Столыпина, а за влияние на него. Они считали, что глава правительства изменяет сам себе, уступая «камарилье и тёмным силам», Громобой с разочарованием писал после отставки А. Гучкова: «П. А. Столыпину уже служить нельзя — можно только прислуживаться». А. Гучков позднее замечал: «В сущности Столыпин умер политически задолго до своей физической смерти».

ПОСЛЕ УБИЙСТВА СТОЛЫПИНА

Выстрел террориста, прозвучавший в сентябре 1911 г., не только оборвал жизнь П. Столыпина, но и нанёс тяжелейший удар по октябристам. Они переживали настоящий шок. А. Гучков в день похорон Столыпина с горечью заявил: «Россия попала в болото...». Вскоре на заседании ЦК октябристов он произнёс речь о величии погибшего.

Больше всего октябристов удручало очевидное поражение столыпинской земельной реформы. В ноябре 1913 г. на партийной конференции А. Гучков развивал свои безрадостные предчувствия: «Иссякло государственное творчество. Глубокий паралич сковал правительственную власть: ни государственных целей, ни широко задуманного плана, ни общей воли. Государственный корабль потерял всякий курс, зря болтаясь по волнам».

Октябристы в 1912 г. потерпели крупное поражение на выборах в IV Государственную думу, потеряв свыше 30 мест. В Москве избиратели забаллотировали А. Гучкова. Вскоре думская фракция октябристов к тому же раскололась на две группы. На

108

местах жизнь партии постепенно замирала. В 1915 г. даже Департамент полиции не обнаружил по губерниям её действующих отделов. В июле 1915 г. перестала выходить главная октябристская газета — «Голос Москвы».

В ПРОГРЕССИВНОМ БЛОКЕ

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война вызвала в России патриотический подъём. Как с воодушевлением писали журналисты ещё выходившего тогда «Голоса Москвы», «все партийные разногласия, все „классовые противоречия" должны отойти на второй план. В настоящую минуту в России может быть только одна партия — русская». Впрочем, многие октябристы, в том числе А. Гучков, не строили себе никаких иллюзий на этот счёт. Он мрачно замечал в частном письме: «Начинается расплата...».

В 1915 г. Александр Иванович возглавил движение военно-промышленных комитетов (ВПК), созданных предпринимателями. После тяжёлых поражений на фронте, вызванных недостатком снарядов, ВПК взялись помогать властям снабжать армию.

Поражения резко усилили недовольство правительством, которое стали обвинять в бездарности и даже измене. В 1915 г. образовался Прогрессивный блок, требовавший создания правительства, ответственного перед Думой. В блок вступило большинство депутатов — октябристы, кадеты и часть националистов. А. Гучков с сожалением заявлял в августе 1915 г.: «У нас идут по пути спасения с постоянным опозданием». Он привёл слова одного «умного октябриста» о том, что Гучкова дадут только тогда, «когда потребуется Милюков, а Милюкова — когда придётся призвать Керенского».

Своим главным противником октябристы по-прежнему считали «тёмные силы» вокруг престола. Огонь их критики был направлен на Григория Распутина, придворные круги, императрицу Александру Фёдоровну. Вплоть до Февральской революции 1917 г. председатель Думы октябрист М. Родзянко убеждал Николая II пойти на уступки. В январе 1917 г. он говорил царю: «В стране растёт негодование на императрицу и ненависть к ней... Её считают сторонницей Германии. Для спасения Вашей семьи Вам надо, Ваше Величество, найти способ отстранить императрицу от влияния на политические дела».

10 февраля Михаил Владимирович вновь уговаривал Николая II: «Ещё есть время и возможность всё повернуть и дать ответственное перед палатами правительство. Но этого, по-видимому, не будет. Результатом этого, по-моему, будет революция и такая анархия, которую никто не удержит...». «Государь ничего не ответил, — вспоминал М. Родзянко, — и очень сухо простился».

ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ

После Февральской революции партия октябристов формально прекратила существование. Её программа уже не могла догнать