- •Особенности методики исследования ребенка

- •Методические указания к практической работе

- •Методика исследования органов дыхания

- •Чдд в минуту у детей разного возраста

- •Методические указания к практической работе

- •Методика исследования органов сердечно - сосудистой системы

- •Чсс в минуту детей разного возраста

- •Методика исследования органов пищеварения

- •Дополнительные методы исследования органов пищеварения:

- •Методика исследования органов мочевыделения

- •Общий анализ мочи здорового ребенка

Методика исследования органов мочевыделения

Анамнез заболевания. Выявляются жалобы на дизурические расстройства, боли в животе и пояснице - при пиелонефрите; головные боли, отеки, уменьшение суточного объема мочи - при гломерулонефрите и др. Учитывается возраст ребенка, когда появились первые признаки заболевания. Большое внимание необходимо уделить семейному анамнезу. Из акушерского анамнеза матери больного ребенка обращают внимание на токсикозы и нефропатии, наличие инфекционных заболеваний во время антенатального развития плода.

Осмотр. Обращают внимание на выраженную бледность кожных покровов у большинства детей с заболеваниями почек. При объективном исследовании выявляется отечный синдром в виде периферических отеков и распространенных, когда наряду с периферическими отеками имеются и полостные.

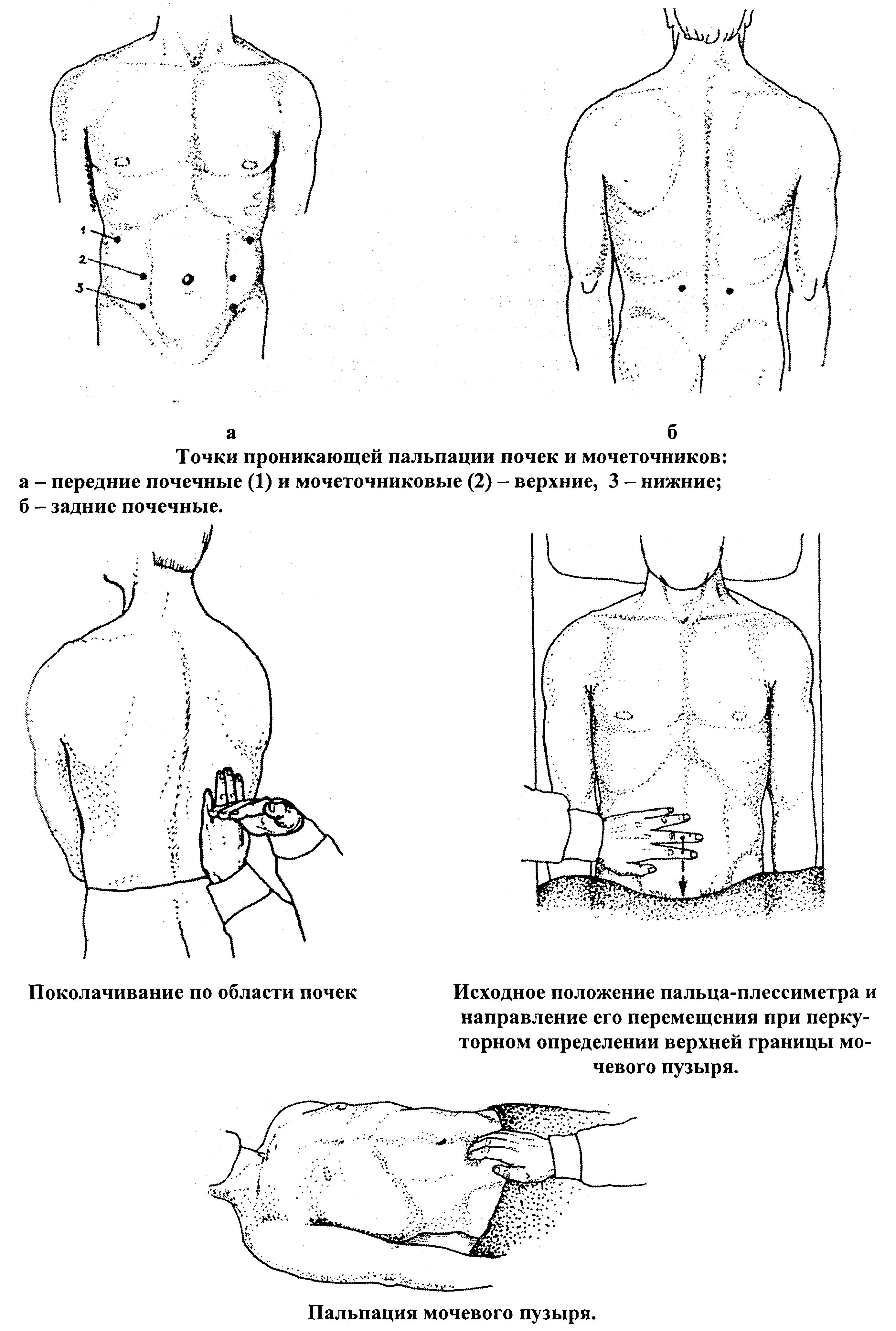

Пальпация. Наряду с выявлением отечной жидкости проводится обязательная пальпация области почек. У здоровых детей почки не пальпируются. При поколачивании ребром руки в поясничной области обнаруживается болезненность - положительный симптом Пастернацкого.

У нефрологических больных может быть выявлен один или несколько типичных клинических синдромов - гипертензионный синдром, болевой синдром, отечный синдром.

О состоянии мочевыделительной системы судят по анализу мочи. Общий анализ мочи заключается в определении ее физических свойств, химического состава и состава осадка мочи.

Общий анализ мочи здорового ребенка

цвет - соломенно-желтый

реакция - слабокислая

прозрачность - прозрачная

удельный вес - от 1010 до 1025

белок - отсутствует или до 0,033 г/л

Микроскопия осадка

лейкоциты - у мальчиков - единичные в поле зрения

у девочек - до 5 - 7 в поле зрения эритроциты - отсутствуют или единичные в поле зрения цилиндры - отсутствуют

эпителий - плоский - единичные клетки в поле зрения

почечный - отсутствует

При снижении функции почек концентрированная моча становится светлой, при гипостенурии - приближается по виду к воде. Примесь крови придает моче цвет мясных помоев, что характерно для гломерулонефрита. Наличие гноя в моче делает ее мутной. Стойко кислая или щелочная реакция мочи могут свидетельствовать о патологических процессах. Важное значение имеет определение удельного веса мочи (относительной плотности). На основании пробы по Зимницкому можно судить о концентрации мочи, дневном и ночном диурезе. У здоровых детей дневной диурез преобладает над ночным. Дети выделяют за сутки 70-75% введенной жидкости. Колебания удельного веса в отдельных порциях не менее 12 единиц. Удельный вес хоть в одной порции должен быть 1020 и выше.

Определение белка в моче обязательно. Массивная протеинурия приводит к гипопротеинемии и является одним из основных патологических факторов в развитии нефротического синдрома. Малые степени протеинурии характерны для многих заболеваний почек, таких, как гломерулонефрит, амилоидоз, пиелонефрит. Транзиторные протеинурии могут встречаться при аномалии осанки, лихорадке, гипоксии, физической нагрузке. Протеинурия может отражать также врожденные невоспалительные нефропатии.

При исследовании осадка мочи появление большого количества эритроцитов (эритроцитурия) и лейкоцитов (лейкоцитурия) свидетельствует о наличии патологического процесса в почках или мочевыводящих путях.

Исследование осадка мочи- Анализ мочи по Нечипоренко: собирается одна порция методом средней струи, определяется количество клеточных элементов в 1 мл. мочи. В норме лейкоцитов до 2000, эритроцитов до 1000, цилиндров до 500.

Бактериологическое исследование мочи. Необходимо определить количество микробов в 1 мл мочи. Патологической принято считать бактериурию, превышающую 100000 микробных тел в 1 мл. мочи.

Обязательным биохимическим методом исследования нефрологического больного является определение остаточного азота, мочевины.

При наличии отечного синдрома, признаков почечной недостаточности необходимо исследовать показатели электролитного обмена - определить содержание в крови и в моче калия, натрия, кальция, фосфора и магния.

При оценке суточного диуреза должна быть принята во внимание потеря воды с дыханием и испарением, которая у детей составляет около 20% введенной жидкости за сутки.

Олигурия - уменьшение суточного количества мочи

Анурия - диурез менее 1/15 нормы свидетельствует о почечной недостаточности

Полиурия - увеличение диуреза в 2 раза по сравнению с нормой

Гипостенурия - недостаточная плотность мочи

Гипоизостенурия -недостаточная монотонная плотность мочи

Инструментальные методы исследования

общий рентгеновский снимок брюшной полости;

ультразвуковое исследование;

экскреторная урография, цистография;

радиоизотопная ренография;

ангиографии.

Основные синдромы при заболеваниях почек и мочевыводящих путей

протеинурия (белок в моче);

пиурия (гной в моче);

гематурия (кровь в моче);

цилиндрурия;

бактериурия;

синдром почечной недостаточности (острая и хроническая почечная недостаточности).

Методические указания к практической работе

О теки выявляют в определенной последовательности. На лице - при осмотре, в области крестца надавливанием симметрично с обеих сторон, на нижних конечностях надавливанием указательным пальцем в области голени над большеберцовой костью и на тыле стопы.

О пределение

симптома Пастернацкого: при поколачивании

ребром ладони правой руки по тыльной

поверхности левой кисти, положенной на

поясничную область, появляются болевые

ощущения в области почек - в этом случае

симптом считается положительным и

свидетельствует о поражении почек.

пределение

симптома Пастернацкого: при поколачивании

ребром ладони правой руки по тыльной

поверхности левой кисти, положенной на

поясничную область, появляются болевые

ощущения в области почек - в этом случае

симптом считается положительным и

свидетельствует о поражении почек.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМЫ КРОВИ

Анамнез играет существенную роль при заболеваниях крови. Следует выяснить, что предшествовало настоящему заболеванию. У детей раннего возраста анемии обычно развиваются в связи с неправильным питанием или вследствие неправильного ухода, недостаточного пребывания на свежем воздухе. Геморрагические диатезы часто возникают после ОРВИ, ангин, профилактических прививок, приема лекарственных средств. Важно выяснить наследственность.

Осмотр. При осмотре обращают внимание на окраску кожи - бледность, желтушность. Так, бледность кожи и видимых слизистых оболочек характерны для анемии, желтушность кожи и склер лимонного оттенка - для гемолитических анемий и др. При осмотре удается обнаружить различные кровоизлияния, от мелкоточечных (петехий) до более крупных. Симметрично расположенная пятнистая или пятнисто-папулезная геморрагическая сыпь с преимущественной локализацией на разгибательных поверхностях конечностей, в области суставов, на ягодицах характерна для геморрагического васкулита. При гемофилии обнаруживаются гематомы (или кровоизлияния в суставы) или следы после них в виде деформаций суставов, атрофии мышц и т.д.

При многих заболеваниях и особенно при болезнях системы крови наблюдается изменение лимфатических узлов, печени, селезенки. Селезенка в норме не пальпируется.

Важной характеристикой деятельности органов кроветворения, состояния всего организма является анализ периферической крови. Нормальные показатели гемограммы ребенка имеют несколько различных величин в разные возрастные периоды. При подозрении на лейкоз проводят пункцию костного мозга.

Основные синдромы поражения системы крови:

синдром анемии;

синдром лейкоцитоза и лейкопении;

геморрагический синдром;

синдром увеличения лимфатических узлов

Методическое указание к практической работе

При проведении пальпации селезенки ребенок лежит на спине, левая рука обследующего фиксирует левое подреберье, пальцы правой руки располагаются на уровне левой подреберной дуги (а при подозрении на увеличение селезенки пальпацию начинают от гребешка подвздошной кости) и, сместив кожную складку книзу, во время выдоха погружают пальцы глубоко в брюшную полость, а на вдохе перемещают их постепенно вверх. При прощупывании селезенки необходимо отметить, на сколько сантиметров она выходит из-под края реберной дуги.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Ребенок рождается с рядом безусловных рефлексов, которые можно подразделить на 3 категории: стойкие пожизненные автоматизмы; транзиторные рудиментарные рефлексы, отражающие специфические условия уровня развития двигательного анализатора и впоследствии исчезающие; рефлексы или автоматизмы, только появляющиеся и поэтому не всегда выявляемые сразу после рождения.

К первой группе рефлексов относятся: роговичный, конъюнктивальный, глоточный, глотательный, сухожильные рефлексы конечностей.

Ко второй группе рефлексов относятся: сосательный, поисковый, хоботковый и ладонно-ротовой, хватательный рефлекс, рефлексы Моро, опоры, автоматической походки, ползания,

Хоботковый рефлекс. При ударе пальцем по губам ребенка происходит сокращение круговой мышцы рта, вызывающее вытягивание губ хоботком.

Поисковый рефлекс. При поглаживании кожи в области угла рта при этом не следует прикасаться к губам, происходит опускание губы, отклонение языка и поворот головы в сторону раздражителя. Рефлекс особенно хорошо выражен перед кормлением. Исчезает к концу первого года.

Сосательный рефлекс. Если вложить в рот ребенка соску, то он начинает совершать активные сосательные движения. Исчезает к концу первого года.

Ладонно- ротовой рефлекс Бабкина. Рефлекс вызывается надавливанием большими пальцами на ладони ребенка. Ответная реакция проявляется открытием рта и сгибанием головы. Исчезает к 3 месяцам.

Хватательный рефлекс. Этот рефлекс состоит в схватывании и прочном удерживании пальцев, вложенных в ладонь ребенка. Иногда при этом удается приподнять ребенка над опорой (рефлекс Робинсона).

Рефлекс Моро. Быстрым движением разогнуть нижние конечности или ударить по поверхности, на которой лежит ребенок, на расстоянии 15-20 см с двух сторон от головы. В ответ на эти действия ребенок сначала отводит руки в стороны и разгибает пальцы, а затем возвращает руки в исходное положение. Движение руки носит характер охватывания. Этот рефлекс сохраняется до 4 месяцев.

Рефлекс Бабинского. Штриховое раздражение по наружному краю стопы в направлении от пятки к пальцам вызывает тыльное разгибание большого пальца и подошвенное сгибание остальных пальцев, которые иногда веерообразно расходятся. Рефлекс остается физиологическим до 2-х лет.

Рефлекс опоры. Взять ребенка подмышки со стороны спины, поддерживая указательными пальцами голову. Приподнятый в таком положении ребенок сгибает ноги в тазобедренном и коленном суставах. Опущенный на опору, он упирается на нее полной стопой, «стоит» на полусогнутых ногах, выпрямив туловище. Рефлекс исчезает к 2 месяцам.

Рефлекс автоматической походки. В положении рефлекса опоры ребенка слегка наклоняют вперед, при этом он совершает шаговые движения по поверхности, сопровождая их движениями рук. Иногда при этом ноги перекрещиваются на уровне нижней трети голеней. Рефлекс исчезает к 2 месяцам.

Рефлекс ползании Бауэра. Ребенка выкладывают на живот так, чтобы голова и туловище были расположены по средней линии. В таком положении ребенок на несколько мгновений поднимает голову и совершает ползающие движения (спонтанное ползание). Если подставить под подошвы ребенка ладонь, то эти движения оживятся, в «ползание» включаются руки и он начинает активно отталкиваться ногами от препятствия, рефлекс исчезает к 4 месяцам.

Оценивая результаты безусловных рефлексов, учитывают наличие их или отсутствие, симметричность, время появления и угасания, силу ответа и соответствие возрасту ребенка. Если рефлекс вызывается у ребенка в том возрасте, в котором он должен уже отсутствовать, т. е. за пределами возрастной границы, он считается патологическим.

Оценка нервно-психического развития проводится в те же сроки, что и физическое развитие.

Методические указания к практической работе

Оценка безусловно-рефлекторной деятельности должна проводиться в теплой, хорошо освещенной комнате на ровной полужесткой поверхности. Ребенок должен быть в состоянии бодрствования, сытым и сухим. Наносимые раздражения, кроме специальных видов исследования, не должны причинять боли. При несоблюдении этих условий рефлексы могут подавляться реакциями на дискомфорт. Безусловные рефлексы оцениваются в положении на спине, на животе и в состоянии вертикального подвешивания.

ГЛОССАРИЙ

Ощупывание |

Пальпация |

Выстукивание |

Перкуссия |

Выслушивание |

Аускультация |

Физиологическое дыхание |

Везикулярное |

Физиологическое дыхание у детей первого года жизни |

Пуэрильное |

Проведение голоса по воздушному столбу бронхов на поверхность грудной клетки |

Бронхофония |

Спадение легкого |

Ателектаз |

Остановка дыхания |

Апноэ |

Учащенное дыхание |

Тахипноэ |

Уреженное дыхание |

Брадипноэ |

Периодическое дыхание с постепенным нарастанием глубины, а затем убывания амплитуды дыхания до минимума, с переходом до апноэ |

Дыхание Чейна- Стокса |

Периодическое дыхание, при котором дыхательные движения через несколько дыханий прерываются экспираторными паузами |

Дыхание «Биота» |

Большое или шумное дыхание, с резкими углублениями и учащением дыхательных движений |

Дыхание Куссмауля |

Одышка с удлинением вдоха |

Инспираторная |

Одышка с затруднением и удлинением выдоха |

Экспираторная |

Виды влажных хрипов |

Мелко. Средне, Крупнопузырчатые |

Виды сухих хрипов |

Свистящие, жужжащие |

Синеватый оттенок кожи |

Цианоз |

Цианоз вокруг рта |

Периоральный |

Цианоз вокруг глаз |

Периорбитальны й |

Цианоз дистальных отделов |

Акроцианоз |

Нарушение ритма сердца |

Аритмия |

Внеочередные сокращения сердца |

Экстрасистолия |

Учащение сердцебиения |

Тахикардия |

Урежение частоты сердечных сокращений |

Брадикардия |

1 тон сердца |

Систолический |

Ii сердечный тон |

Диастолический |

2-х створчатый клапан |

Митральный |

Белок в моче |

Протеинурия |

Кровь в моче |

Гематурия |

Лейкоциты в моче |

Пиурия |

Цилиндры в моче |

Цилиндрурия |

Сахар в моче |

Глюкозурия |

Бактерии в моче |

Бактериурия |

Низкий удельный вес мочи |

Гипостенурия |

Низкий монотонный удельный вес мочи |

Гипоизостенурия |

Отсутствие мочи |

Анурия |

Сниженный объем мочи |

Олигурия |

Повышенный объем мочи |

Полиурия |

Учащение мочеиспускания |

Поллакиурия |

Преобладание ночного диуреза над дневным |

Никтурия |

Расстройство мочеиспускания |

Дизурия |

Ночное недержание мочи |

Энурез |

Снижение тромбоцитов в анализе крови |

Тромбоцитопения |

Увеличение l в анализе крови |

Лейкоцитоз |

Снижение l в анализе крови |

Лейкопения |

Повышение температуры тела |

Гипертермия |

Спазм мышц гортани |

Ларингоспазм |

Снижение тонуса мышц |

Гипотония |

Повышение тонуса мышц |

Гипертонус |

Фр (физическое развитие) выше среднего |

Гиперсомия, макросомия |

Фр (физическое развитие) ниже среднего |

Гипосомия, микросомия |

Фр (физическое развитие) среднее |

Нормосомия, мезосомия |

Состояние оглушения |

Ступор |

Затемнение сознания |

Сопор |

Бессознательное состояние |

Кома |

Потеря памяти |

Амнезия |

Предотечное состояние кожи |

Пастозность |

Жидкость в брюшной полости |

Асцит |

Жидкость в плевральной полости |

Гидроторакс |

Жидкость в полости перикарда |

Гидроперикардит |

Заброс |

Рефлюкс |

Обострение |

Рецидив |

Увеличение печени |

Гепатомегалия |

Увеличение селезенки |

Спленомегалия |

Симптом поколачивания в поясничной области |

Пастернацкого |

Определение белков крови (биохимия) |

Протеинограмма |

Мелкоточечные кровоизлияния |

Геморрагии |

Мелкие капиллярные кровоизлияния |

Петехии |

Кровоподтеки |

Экхимозы |

Витамин д2 |

Эргокальциферо л |

Снижение массы тела |

Гипотрофия |

Уменьшение массы и размеров черепа |

Микроцефалия |

Снижение выработки женского молока |

Гипогалактия |

Прибор для измерения пиковой скорости выдоха |

Пикфлоуметр |

Название аппарата, обеспечивающего мелкодисперсное распыление жидкого лекарственного вещества |

Небулайзер |

Нарушение нормального соотношения микрофлоры кишечника |

Дисбактериоз |

Название эритроцитов разной величины |

Анизоцитоз |

Порошковый ингалятор |

Циклохалер, турбохалер |

Повышенное содержание билирубина в крови |

Гипербилирубинемия |

Название эритроцитов измененной формы |

Пойкилоцитоз |

Покраснение |

Гиперемия |

Изменение цвета кожи на ограниченном участке |

Пятно |

Ограниченное, слегка возвышающееся над уровнем кожи образование |

Папула, узелок |

Ограниченный, плотный, бесполостной элемент, выступающий на коже |

Бугорок (tuberkulum) |

Образование, наполненное серозной жидкостью |

Пузырек (vesikula) |

Образование, наполненное гнойной жидкостью |

Гнойничок (pustula) |

Реакция кожи со стороны вегетативной нервной системы |

Дермографизм |

Метод R- логического исследования бронхов после заполнения их R- контрастным веществом |

Бронхография |

Послойная рентгенография |

Томография |