- •Особенности методики исследования ребенка

- •Методические указания к практической работе

- •Методика исследования органов дыхания

- •Чдд в минуту у детей разного возраста

- •Методические указания к практической работе

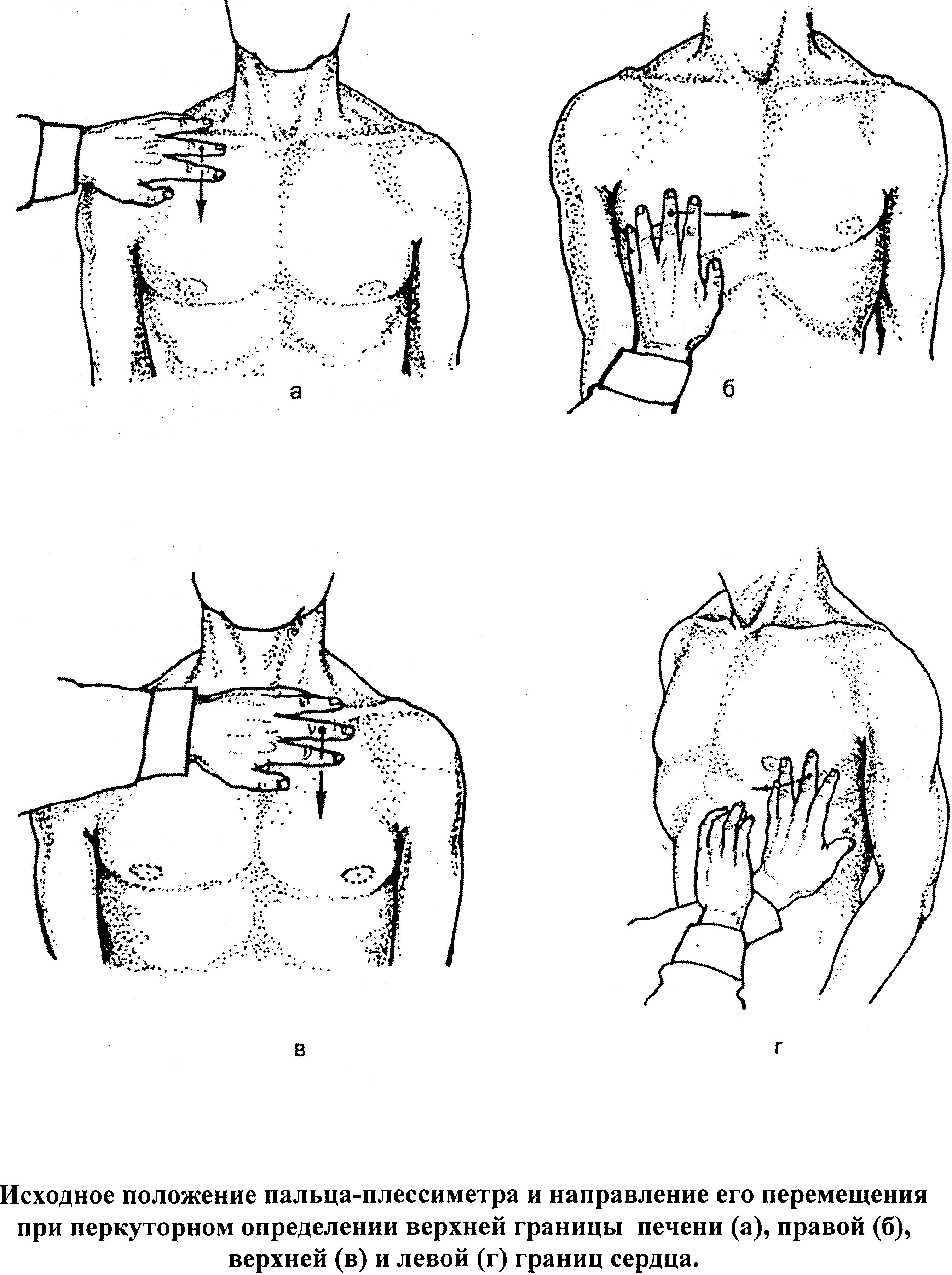

- •Методика исследования органов сердечно - сосудистой системы

- •Чсс в минуту детей разного возраста

- •Методика исследования органов пищеварения

- •Дополнительные методы исследования органов пищеварения:

- •Методика исследования органов мочевыделения

- •Общий анализ мочи здорового ребенка

Дополнительные методы исследования органов пищеварения:

Среди инструментальных методов наибольшей информативностью обладают эндоскопические методы - фиброгастродуоденоскопия, колонофиброскопия, ректосигмоскопия с прицельной биопсией сосудистой оболочки осматриваемых органов и метод эхогепатографии (УЗИ).

Рентгенологические методы включают рентгеноскопию желудка и двенадцатиперстной кишки, в ряде случаев релаксационную дуоденографию, ирригоскопию, холецистографию, холангиохолецистографию.

Радиоизотопные методы исследования больных с заболеваниями органов пищеварения включают сканирование поджелудочной железы и печени.

Широко используют при заболеваниях органов пищеварения биохимическое исследование крови, исследование мочи на амилазу, кала на скрытую кровь (реакция Грегерсена). Следует учитывать также показатели копрологического анализа.

Основные синдромы поражения органов пищеварения:

синдром «острый живот»;

острый гастроэнтероколит;

синдром мальабсорбции;

синдром желтухи;

синдром недостаточности печени.

Методические указания к практической работе

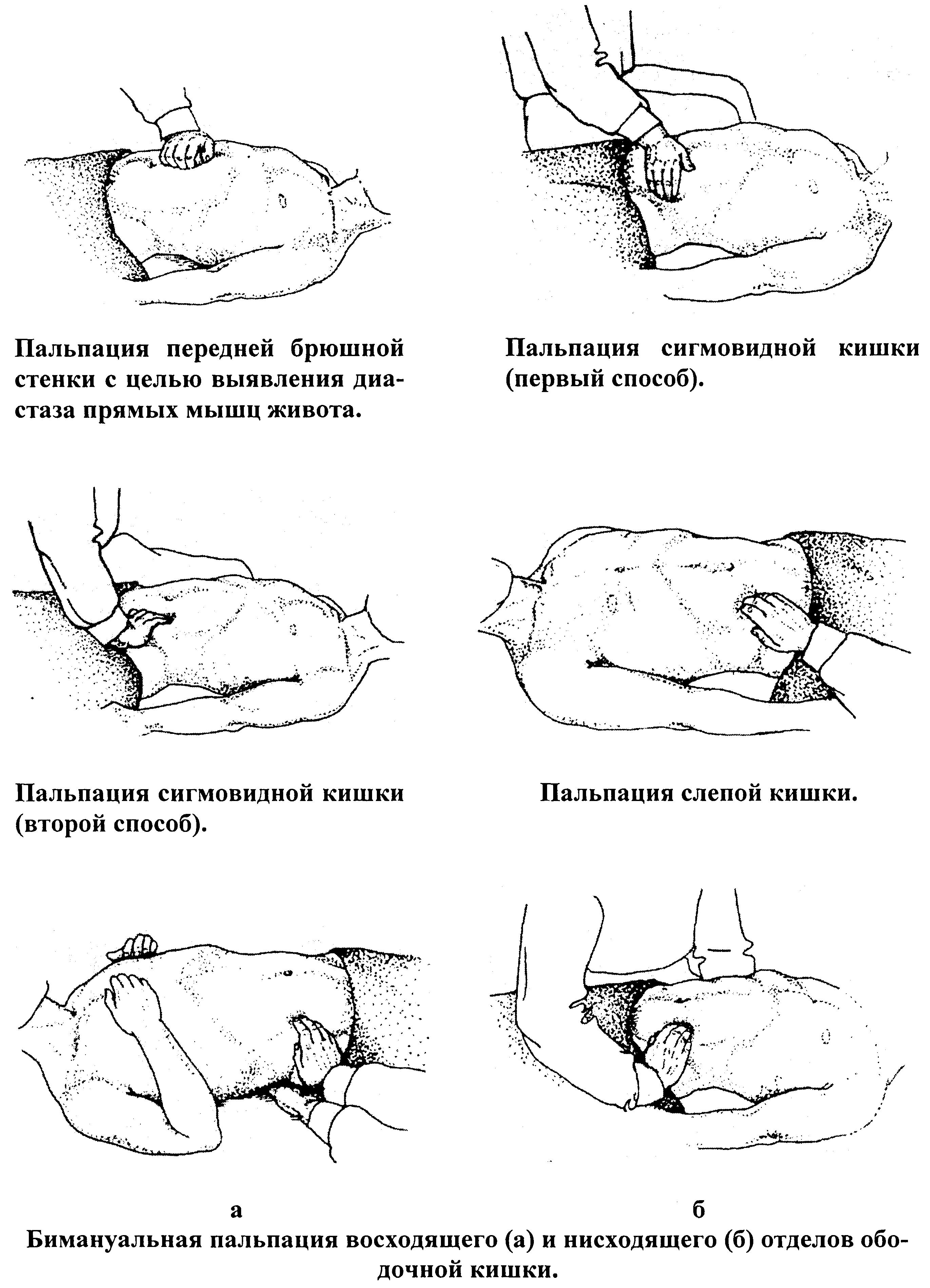

Правила проведения пальпации живота:

ребенок должен лежать на спине без подушки со слегка согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, вытянув руки вдоль туловища;

во время пальпации ребенка раннего возраста для уменьшения напряжения мышц живота необходимо отвлечь его внимание игрушками, старших - активным разговором, предложить глубоко дышать открытым ртом;

обследующий должен сидеть лицом к больному, справа от него;

пальпацию проводить теплыми руками с короткими ногтями;

пальпацию живота лучше начинать с левой! подвздошной области и затем переходить на правую подвздошную область, т.е производить пальпацию на симметричных местах, сравнивая полученные данные, после этого руку переносить несколько выше (на 4-5 см) и продолжать производить пальпацию на симметричных участках.

При применении «глубокой» пальпации следует придерживаться следующих правил:

слегка согнутые пальцы правой руки устанавливают параллельно пальпируемому органу;

смещают кожную складку так, чтобы легче было совершать скользящие движения;

постепенно погружают пальцы правой руки во время выдоха в глубь брюшной полости до задней стенки;

скользят рукой по ней и по исследуемому органу.

Глубокая пальпация начинается с сигмовидной кишки. При ее пальпации руки исследуемого располагаются с наружной стороны живота. Установив слегка согнутые пальцы правой руки параллельно сигмовидной кишке, следует сдвигать кожу к пупку и затем, погрузив пальцы во время выдоха больного в глубь брюшной полости, скользить по направлению пупартовой связки.

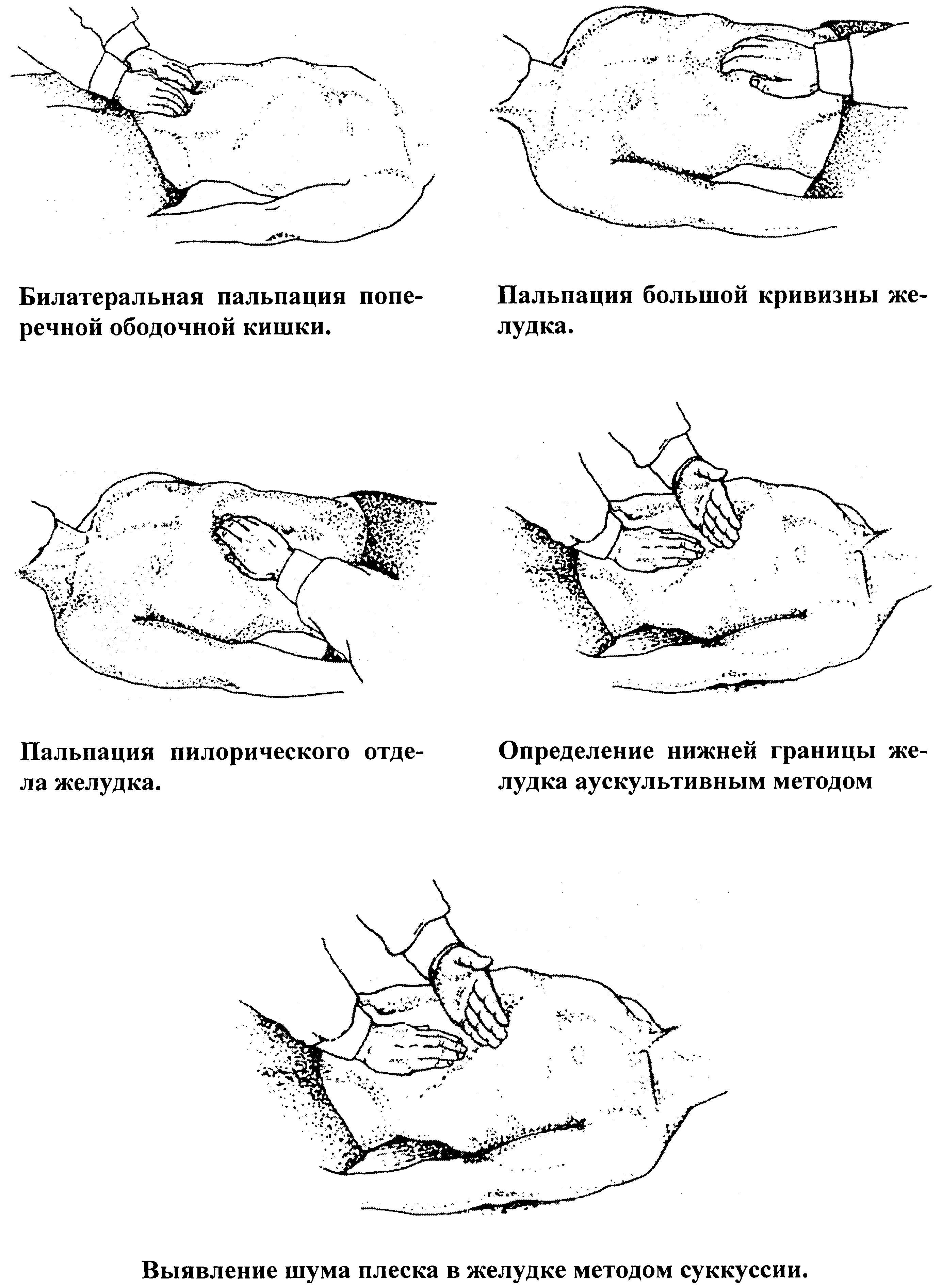

В основе пальпации слепой кишки лежит тот же принцип. Пальпация поперечного отдела ободочной кишки проводится бимануально после того, как определена нижняя граница желудка. Найдя последнюю, следует установить слегка согнутые пальцы на 2-3 см ниже этой границы, затем, сдвигая кожную складку кверху, на выдохе погрузить пальцы в брюшную полость до задней ее стенки, после этого делать скользящие движения вниз. Пальпация восходящей и нисходящей части ободочной кишки проводится так же, как и других ее отделов.

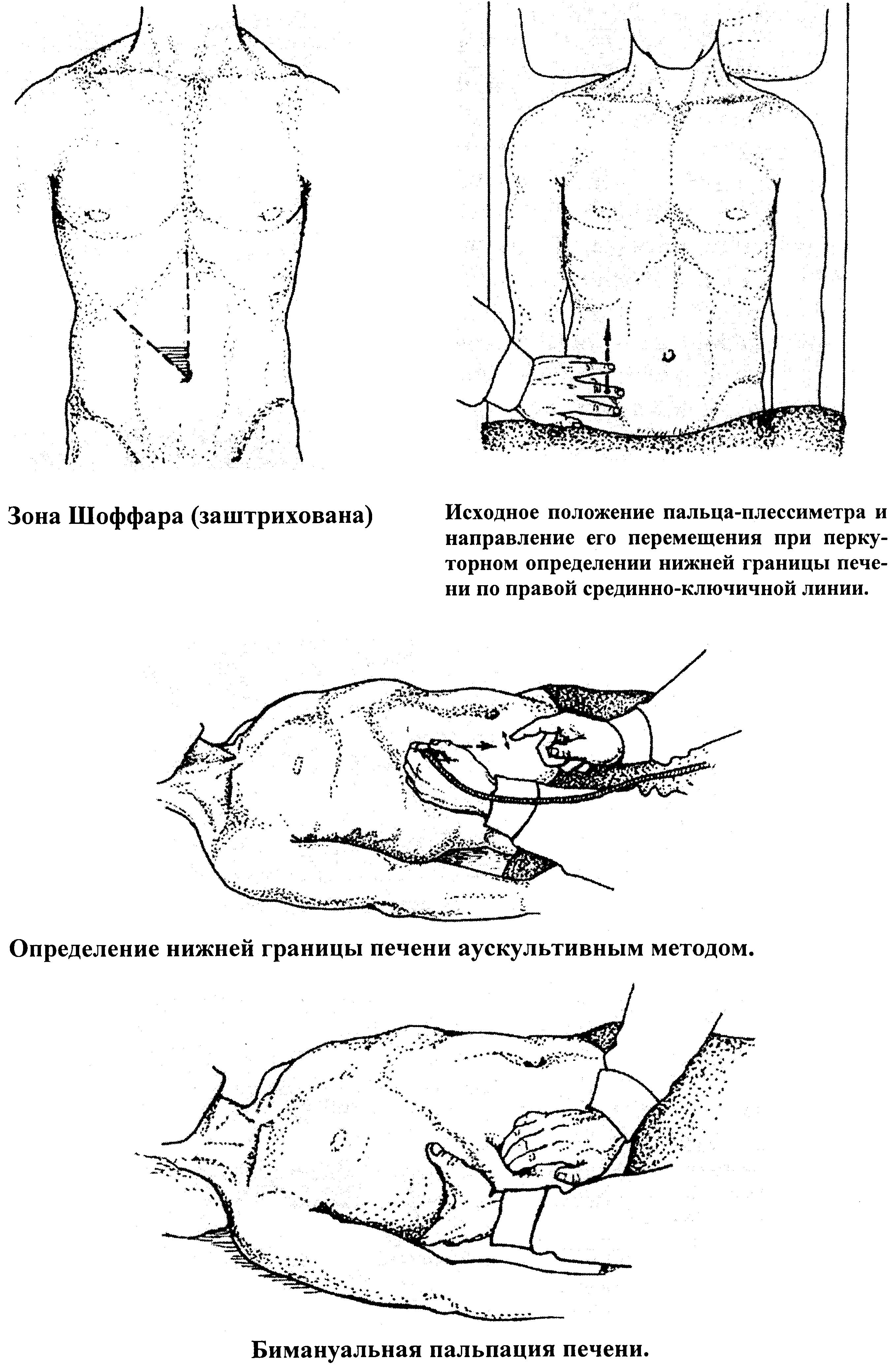

Для определения нижней границы желудка применяется метод аускультаторной перкуссии. Он состоит в том, что под эпигастральной областью ставится стетофонендоскоп и одновременно с этим производится перкуссия по передней брюшной стенке, слева от средней линии, снизу вверх по направлению к желудку. Границы желудка распознаются по выслушиванию громкого звука.

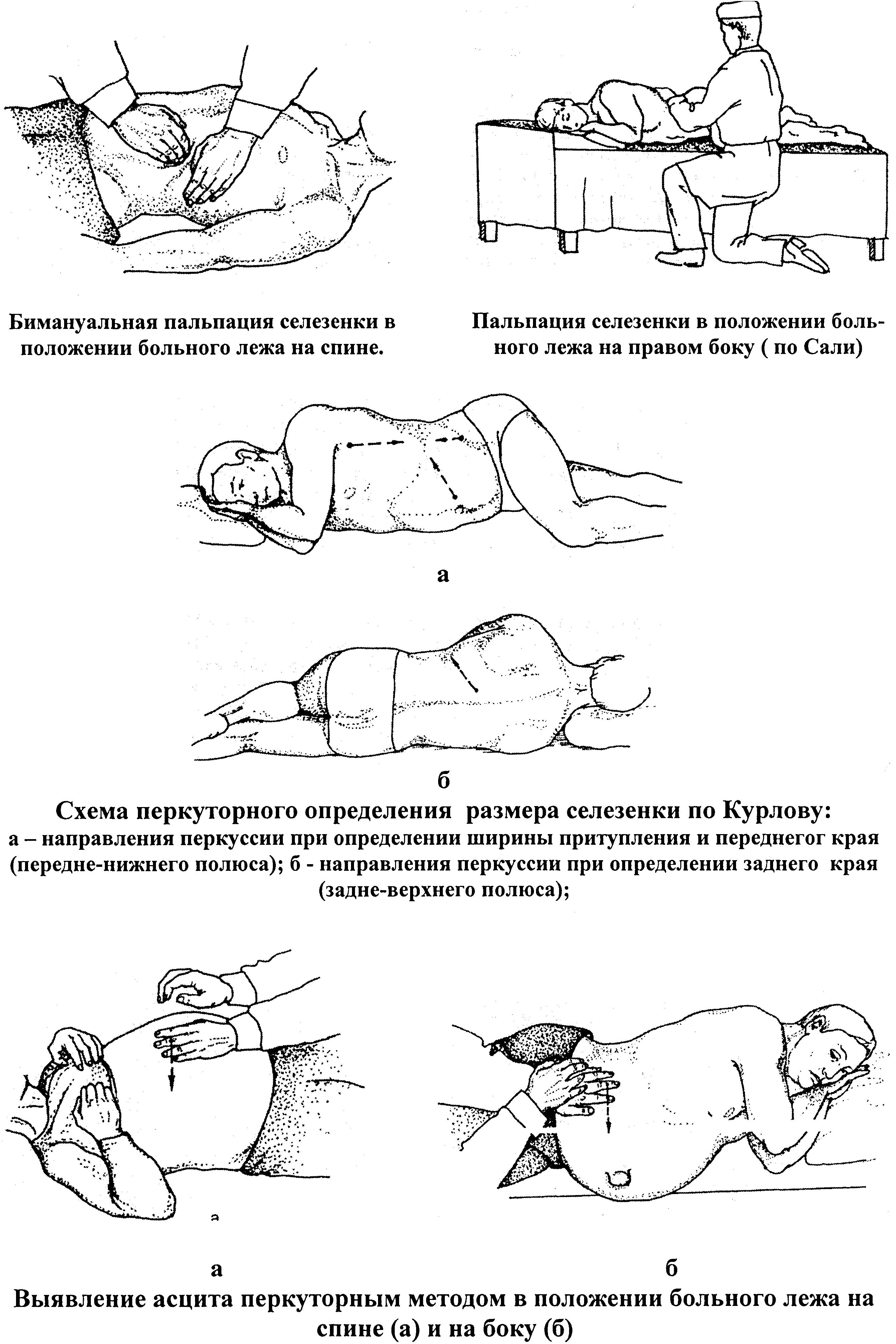

При пальпации печени исследующий кладет ладонь и последние четыре пальца левой руки на правую поясничную область и отчасти на последних два ребра, большим пальцем этой же руки сдавливает реберную дугу спереди. Ладонь правой руки кладут плашмя с выпрямленными II и V пальцами, а затем правой рукой смещают кожу несколько вниз во время выдоха больного, постепенно пальцы погружают в правое подреберье, не отпуская руки, вошедшей в брюшную полость, просят больного глубоко вдохнуть.