- •10.Правила определения значений исходных параметров и петлевой передачи в схеме с обратной связью

- •9.Структурная схема усилительного тракта с однопетлевой обратной связью

- •11.Влияние обратной связи на параметры и характеристики усилительного тракта

- •1.Коэффициент усиления

- •2.Сквозная передаточная характеристика

- •3.Принципы построения и работы аналоговых электронных устройств.

- •8.Каскады усиления переменного сигнала

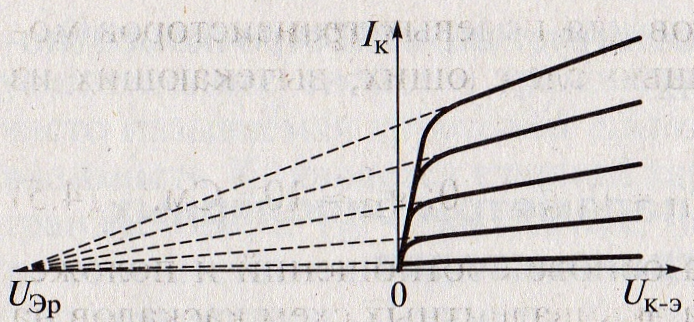

- •4.Выходные характеристики транзистора. Рабочая точка и графический способ определения ее положения.

- •6.Малосигнальный режим. Малосигнальные параметры транзисторов и их применения при оценки свойств усилительного звена.

- •5.Принципы и схемы обеспечения заданного положения ирт

- •7. Свойства транзистора и усилительных каскадов при наличии двухполюсника в общем проводе.

6.Малосигнальный режим. Малосигнальные параметры транзисторов и их применения при оценки свойств усилительного звена.

Транзистор работает

в малосигнальном или линейном режиме,

если в процессе работы не проявляется

влияние нелинейности его ВАХ. Основным

критерием линейного режима работы

транзистора является малое значение в

нем сигнальных составляющих выходных

токов ΔIвых

и напряжений ΔUвых

по сравнению с их значениями

![]() и Uвых0

в ИРТ. Количественно интенсивность

сигнала характеризуется коэффициентами

использования транзистора по току αI

и напряжению αu,

при этом αI

= ΔIвых

/ Iвых0;

αu

= ΔUвых

/

Uвых0,

где ΔIвых,

ΔUвых – наибольшие

отклонения выходного тока и потенциала

от их значений Iвых0

и Uвых0

в ИРТ. Обычно влияние нелинейности ВАХ

транзистора становится заметным, когда

какой-либо из этих коэффициентов

превышает 0,2...0,3. При малосигнальном

режиме работы транзистора взаимосвязи

и взаимозависимости между его токами

и напряжениями определяются постоянными

коэффициентами, независящими от уровня

сигналов. Эти коэффициенты называются

малосигнальными

параметрами.

Существует ряд систем параметров.

Дальнейшее рассмотрение будем осуществлять

в основном на базе системы Y-параметров.

В этой системе параметры имеют размерность

проводимости, а взаимосвязь между

комплексными амплитудами токов и

напряжений определяется системой

уравнений

и Uвых0

в ИРТ. Количественно интенсивность

сигнала характеризуется коэффициентами

использования транзистора по току αI

и напряжению αu,

при этом αI

= ΔIвых

/ Iвых0;

αu

= ΔUвых

/

Uвых0,

где ΔIвых,

ΔUвых – наибольшие

отклонения выходного тока и потенциала

от их значений Iвых0

и Uвых0

в ИРТ. Обычно влияние нелинейности ВАХ

транзистора становится заметным, когда

какой-либо из этих коэффициентов

превышает 0,2...0,3. При малосигнальном

режиме работы транзистора взаимосвязи

и взаимозависимости между его токами

и напряжениями определяются постоянными

коэффициентами, независящими от уровня

сигналов. Эти коэффициенты называются

малосигнальными

параметрами.

Существует ряд систем параметров.

Дальнейшее рассмотрение будем осуществлять

в основном на базе системы Y-параметров.

В этой системе параметры имеют размерность

проводимости, а взаимосвязь между

комплексными амплитудами токов и

напряжений определяется системой

уравнений

Iвх = Y11Uвх + Y12Uвых;

Iвых = Y21Uвх + Y22Uвых,

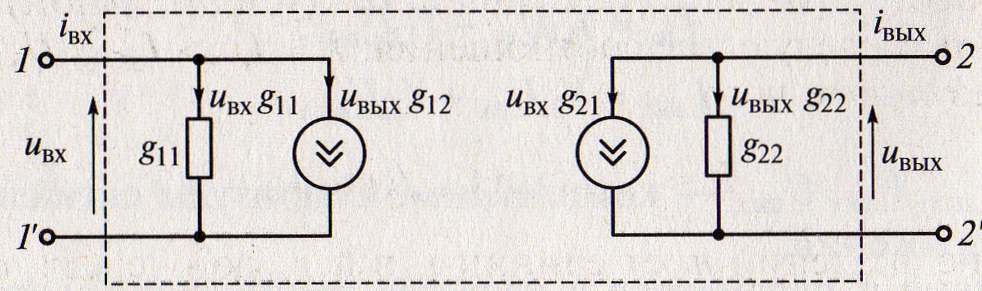

где Iвх, Iвых, Uвх, Uвых – комплексные амплитуды сигнальных токов и напряжений.Основным параметром, который в первую очередь определяет усилительные свойства транзистора, является проводимость У21, часто называемая крутизной транзистора и обозначаемая S. Проводимость Y11 является главной характеристикой входных свойств транзистора, а Y22 — выходных, поэтому указанные проводимости соответственно называются входной и выходной проводимостью транзистора. Параметр Y12 характеризует влияние выходного напряжения на входной ток, т. е. степень прохождения сигнала в направлении, обратном основному (в направлении с выхода на вход), поэтому проводимость Y12 носит название проводимости обратной связи. Существенным отличием усилительных приборов от пассивных цепей является их свойство преимущественной однонаправленности передачи сигналов, которое может быть охарактеризовано неравенством |Y21| » |Y12|В основной частотной области транзистора, под которой понимается область частот f<fs, где fs — частота, на которой модуль крутизны транзистора уменьшается в √2 раз (на 3 дБ), взаимосвязи между токами и напряжениями в транзисторе определяются вещественными коэффициентами. Поэтому в этой частотной области для характеристики свойств транзистора вместо системы комплексных Y-параметров используется система вещественных g-параметров g21, g22, g11, g12/При этом iвх = g11uвх + g12uвых; iвых = g21uвх + g22uвых,Эти соотношения удобно в целях наглядности взаимодействия между токами и напряжениями представить в виде эквивалентной схемы замещения четырехполюсника .

Эта схема включает

себя два зависимых генератора тока,

один из которых (источник тока g21Uвх)

характеризует

степень управляющего воздействия

входного напряжения ивх

на выходной ток iвых,

а второй g12Uвых

— воздействие

обратной связи через проводимость g12

на входной

ток iвых

Левая частьсоответствует верхней

строчке, а правая — нижней.Одно из

наиболее часто используемых соотношений,

вытекающих из физической эквивалентной

схемы биполярного транзистора,

представленного моделью Эберса-Молла,

является соотношение, определяющее

взаимозависимость эмиттерного тока

транзистора с разностью потенциалов

Uбэ

на его

базо-эмиттерном переходе. Согласно этой

модели Iэ

= Iоэ

exp(Uбэ/mUт

– 1), где m – коэффициент

неидеальности p-n

перехода (m

1);

![]() -

температурный потенциал;

-

температурный потенциал;

![]() –

постоянная Больцмана; T ‑ температура

в градусах Кельвина; q

1,6 10–19

Кл – заряд электрона. При типовых

температурных условиях (Т

= 300 К)

Uт

0,026 В. При работе транзистора в линейном

(усилительном) режиме выполняются

следующие соотношения: Iэ

Iк

>> I

оэ,

Uбэ/mUт

>> 1, в

результате чего Iк

Iоэ

exp(Uбэ/mUт).(2)Отличие

значений m

от единицы в первую очередь обусловлено

тем, что приложенное к внешним зажимам

транзистора напряжение Uбэ

воздействует на внутренний управляющий

током коллектора переход база-эмиттер

не прямо, а через дополнительное

сопротивление rб

базовой области . В результате внутри

транзистора происходит ослабление

управляющего напряжения Uбэ

до значения Uб’э

Это ослабление можно охарактеризовать

коэффициентом деления 1/m

резистивного делителя, состоящего из

сопротивления rб

и резистивной проводимости gб/э

внутреннего перехода база-эмиттер. В

результате

–

постоянная Больцмана; T ‑ температура

в градусах Кельвина; q

1,6 10–19

Кл – заряд электрона. При типовых

температурных условиях (Т

= 300 К)

Uт

0,026 В. При работе транзистора в линейном

(усилительном) режиме выполняются

следующие соотношения: Iэ

Iк

>> I

оэ,

Uбэ/mUт

>> 1, в

результате чего Iк

Iоэ

exp(Uбэ/mUт).(2)Отличие

значений m

от единицы в первую очередь обусловлено

тем, что приложенное к внешним зажимам

транзистора напряжение Uбэ

воздействует на внутренний управляющий

током коллектора переход база-эмиттер

не прямо, а через дополнительное

сопротивление rб

базовой области . В результате внутри

транзистора происходит ослабление

управляющего напряжения Uбэ

до значения Uб’э

Это ослабление можно охарактеризовать

коэффициентом деления 1/m

резистивного делителя, состоящего из

сопротивления rб

и резистивной проводимости gб/э

внутреннего перехода база-эмиттер. В

результате

т = Uбэ/Uб’э= 1 + rб gб’э = 1 + rб Iк/Uтh21э,(3)где gб’э = Iк/Uтh21э – дифференциальная составляющая проводимости внутреннего р-п перехода база-эмиттер; h21э- коэффициент усиления транзистора по току в схеме ОЭ. Малым значениям тока коллектора, когда он существенно меньше максимально допустимого его значения Iкmax, параметр m 1. Но при значениях токах коллектора, приближающихся к максимально допустимым значениям Iкmax, m = 2...5Из этого и (2), (3) вытекают соотношения, позволяющие определять приближенно значения основных g-параметров транзистора, практически не прибегая к использованию справочных данных

g21 = dIк / dUбэ = Iк / mUт;

g11 = dIб / dUбэ = Iк / mUт h21э = gб'э / т; (4)

g12 = dIб / dUкэ 0;

g22 = dIк / dUкэ = Iк / (UЭр + Uкэ),

где UЭр – потенциал Эрли.

![]()

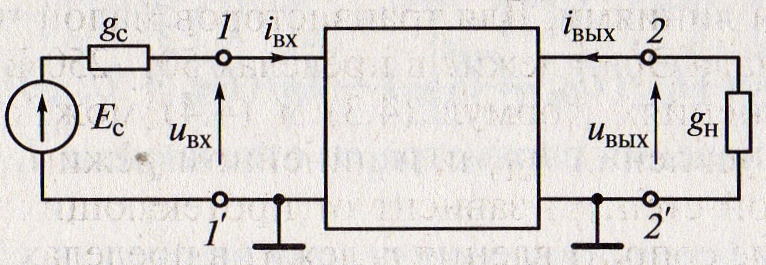

Анализ свойств схемных построений осуществляют на основе соотношений и положений теории четырехполюсника и эквивалентных схем каскадов на переменном токе (рис 4.3.). При этом усилительный прибор рассматривают в виде четырехполюсника, к выходным клеммам 2–2' которого подключена нагрузка Yн, а к входным – источник сигнала с ЭДС Ec и выходным сопротивлением Zc.

![]()

Транзисторы и большинство других УП являются трехполюсными приборами. Поэтому при их представлении в виде четырехполюсника один из выводов УП оказывается общим для входной и выходной цепей, т. е. усилительные приборы представляются как четырехполюсники с одной общей стороной. Обычно этот общий вывод в схемах подключается к точке нулевого Для биполярного транзистора в качестве основной схемы выступает схема с общим эмиттером, а для полевого — с общим истоком. Согласно общей теории четырехполюсника основные свойства в представленной на рис 4.3 схеме для основной рабочей частотной области транзистора (f << fS) определяются формулами:

![]() ,

,

![]() (5)

(5)

![]()

![]()

где gн – проводимость резистивной нагрузки; gс – выходная проводимости источника сигнала. При нахождении значений коэффициента усиления следует иметь в виду, что наличие знака минус перед результатом проведенных в соответствии с (5) вычислений, указывает на противофазность выходного напряжения uвых относительно входного uвх. Так если для какой-либо схемы параметры g21, g22, gн и gвх положительны, то знак минус перед правыми частями выражений для K указывает на инвертирующий характер передачи по напряжению. В такой схеме фактические направления изменений сигналов uвых и uвх оказываются взаимно противоположными (противофазными).