- •1. Теплота и работа. Первое начало термодинамики.

- •2. Первое начало термодинамики при изохорическом, изобарическом и изотермическом процессах.

- •3. Теплоёмкость тела и вещества.

- •4. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.

- •5. Политропические процессы.

- •6. Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые термодинамические процессы.

- •7. Круговой процесс. Тепловые и холодильные машины.

- •8. Идеальная тепловая машина Карно и её кпд.

- •9.Понятие об энтропии. Энтропия идеального газа. Статистическое истолкование второго начала термодинамики. Теорема Нернста.

- •10. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса.

- •11. Экспериментальные изотермы реального газа. Опыт Эндрюса.

- •1 2. Понятие фазовых переходов. Критические параметры и их связь с поправками Ван-дер-Ваальса.

- •13. Внутренняя энергия реального газа.

- •14. Эффект Джоуля-Томпсона.

- •15. Электрический заряд. Свойства электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.

- •16. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Силовые линии. Принцип суперпозиции электростатических полей.

- •17. Поток вектора напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме в интегральной и дифференциальной формах.

- •18. Работа по перемещению электрического заряда в электростатическом поле.

- •19. Теорема о циркуляции вектора напряженности электростатического поля в интегральной и дифференциальной формах.

- •20. Потенциал. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции для электростатических потенциалов.

- •22. Электрический диполь. Электрический момент диполя. Напряженность и потенциал поля диполя.

- •23. Диполь во внешних однородном и неоднородном электростатических полях. Энергия диполя во внешнем электростатическом поле.

- •26. Вектор поляризации. Диэлектрическая восприимчивость полярных и неполярных диэлектриков.

- •27. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. Вектор электрического смещения.

- •28. Диэлектрическая проницаемость среды. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред.

- •29. Сегнетоэлектрики. Диэлектрический гистерезис. Температура Кюри.

- •30. Электрическое поле внутри проводника и вблизи его поверхности. Электростатическая защита.

- •31. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Электроемкость уединенного проводящего шара.

- •32. Конденсаторы (плоский, сферический, цилиндрический) и их соединения.

- •33. Энергия системы зарядов, проводника и конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля.

- •34. Условия существования и характеристики постоянного электрического тока.

- •35. Законы Ома в интегральной и дифференциальной формах.

- •36. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах.

- •37. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции.

- •38. Принцип суперпозиции магнитных полей. Закон Био-Савара-Лапласа.

- •39. Расчет магнитных полей прямого проводника с током бесконечной и конечной длины.

- •40. Магнитное поле движущегося электрического заряда.

- •41. Циркуляция вектора магнитной индукции. Теорема и циркуляции вектора магнитной индукции в вакууме в интегральной и дифференциальной форме.

- •42. Магнитное поле тороида и соленоида.

- •43. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля в интегральной и дифференциальной формах.

- •44. Сила Ампера. Взаимодействие параллельных проводников с током.

- •45. Магнитный момент контура с током. Механический момент, действующий на контур с током в однородном магнитном поле.

- •46. Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле.

- •47. Сила Лоренца. Масс-спектрометрия.

- •48. Эффект Холла.

- •49. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко.

- •50. Явление самоиндукции. Индуктивность.

- •51. Энергия контура с током. Энергия и объёмная плотность энергии магнитного поля.

- •52. Атом в магнитном поле. Магнитные моменты электронов и атомов. Орбитальный и спиновой магнитные моменты.

- •53. Намагниченность. Микротоки и макротоки. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость среды.

- •54. Типы магнетиков. Магнитная восприимчивость диамагнетиков и парамагнетиков.

- •55. Элементарная теория диа- и парамагнетизма.

- •56. Ферромагнетики. Магнитный гистерезис. Точка Кюри.

- •57. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Первое и второе уравнения Максвелла в интегральной форме.

- •58. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в интегральной и дифференциальной формах. Материальные уравнения. Граничные условия.

- •59. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Основные свойства электромагнитной волны.

- •60. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова — Пойнтинга.

- •61. Интенсивность света при суперпозиции двух монохроматических волн. Интерференция света.

- •62. Время и длина когерентности. Способы получения когерентных волн.

- •6 3. Интерференция света на тонких пленках. Интерференционные приборы.

- •64. Явление дифракции света и условия её наблюдения. Принцип Гюйгенса-Френеля.

- •65. Метод зон Френеля.

- •66. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.

- •67. Дифракция Фраунгофера на одной щели и на дифракционной решетке.

- •68. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке.

- •69. Спектральные приборы. Разрешающая способность оптических приборов.

- •70. Естественный и поляризованный свет. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.

- •71. Двойное лучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса.

28. Диэлектрическая проницаемость среды. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред.

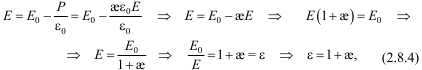

Напряженность результирующего поля внутри диэлектрика равна:

г де

ε – диэлектрическая проницаемость

среды. Диэлектрическая проницаемость

вещества ε – это физическая величина,

которая показывает, во сколько раз

напряженность электрического поля в

диэлектрике меньше напряженности

электрического поля в вакууме.

де

ε – диэлектрическая проницаемость

среды. Диэлектрическая проницаемость

вещества ε – это физическая величина,

которая показывает, во сколько раз

напряженность электрического поля в

диэлектрике меньше напряженности

электрического поля в вакууме.

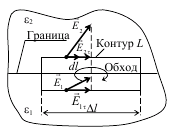

С помощью теоремы о циркуляции вектора напряженности E и теоремы Гаусса для вектора электрического смещения D получим условия, устанавливающие взаимосвязь между характеристиками электростатического поля на границе двух диэлектриков. Применим теорему о циркуляции вектора напряженности E по замкнутому контуру L, который вытянут вдоль границы раздела диэлектриков. Будем стягивать этот контур к границе так, чтобы длина его участков, пересекающих границу, стремилась к нулю.

В этом предельном случае вклад в циркуляцию

будут вносить только те участки контура,

которые параллельны границе. Тогда

получим:

этом предельном случае вклад в циркуляцию

будут вносить только те участки контура,

которые параллельны границе. Тогда

получим:

![]()

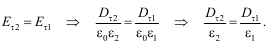

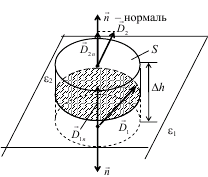

Теперь

запишем теорему Гаусса для замкнутой

поверхности S в виде короткого цилиндра.

При уменьшении высоты цилиндра (∆h→

0) поток вектора электрического смещения

D через замкнутую поверхность S будет

определяться только потоком через

верхнее и нижнее основания цилиндра.

При

отсутствии свободных зарядов на границе

диэлектриков (q = 0) получим:

Теперь

запишем теорему Гаусса для замкнутой

поверхности S в виде короткого цилиндра.

При уменьшении высоты цилиндра (∆h→

0) поток вектора электрического смещения

D через замкнутую поверхность S будет

определяться только потоком через

верхнее и нижнее основания цилиндра.

При

отсутствии свободных зарядов на границе

диэлектриков (q = 0) получим:

![]() =>

=>

![]() Резюмируя,

можно сказать, что при переходе через

границу раздела двух диэлектриков

нормальная составляющая вектора

электрического смещения Dn и тангенциальная

составляющая вектора напряженности

Eτ изменяются непрерывно. Тангенциальная

же составляю-щая вектора электрического

смещения Dτ и нормальная составляющая

вектора напряженности Enпри

переходе через границу раздела

претерпевают разрыв. Заметим, что при

наличии свободных зарядов на границе

раздела

Резюмируя,

можно сказать, что при переходе через

границу раздела двух диэлектриков

нормальная составляющая вектора

электрического смещения Dn и тангенциальная

составляющая вектора напряженности

Eτ изменяются непрерывно. Тангенциальная

же составляю-щая вектора электрического

смещения Dτ и нормальная составляющая

вектора напряженности Enпри

переходе через границу раздела

претерпевают разрыв. Заметим, что при

наличии свободных зарядов на границе

раздела![]() .

Закон преломления линий вектора

электрического смещения D(линий вектора

напряженности E)

.

Закон преломления линий вектора

электрического смещения D(линий вектора

напряженности E)

![]()

29. Сегнетоэлектрики. Диэлектрический гистерезис. Температура Кюри.

Существует

группа кристаллических диэлектриков,

для которых характерно резкое повышение

диэлектрической проницаемости в

некоторой области температур. Это и

послужило в дальнейшем основанием для

выделения специального класса

диэлектриков – сегнетоэлектриков.

Сегнетоэлектрики отличаются от остальных

диэлектриков рядом характерных

особенностей: 1.

В то время как у обычных диэлектриков

значение диэлектрической проницаемости

ε составляет несколько единиц,

диэлектрическая

проницаемость

сегнетоэлектриков бывает порядка

нескольких тысяч. 2.

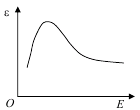

Для сегнетоэлектриков отсутствует

линейная зависимость

между вектором поляризации P и вектором

напряженности E электрического поля.

Следовательно, диэлектрическая

проницаемость ε (и диэлектрическая

восприимчивость ӕ) сегнетоэлектрик

1.

В то время как у обычных диэлектриков

значение диэлектрической проницаемости

ε составляет несколько единиц,

диэлектрическая

проницаемость

сегнетоэлектриков бывает порядка

нескольких тысяч. 2.

Для сегнетоэлектриков отсутствует

линейная зависимость

между вектором поляризации P и вектором

напряженности E электрического поля.

Следовательно, диэлектрическая

проницаемость ε (и диэлектрическая

восприимчивость ӕ) сегнетоэлектрик ов

оказывается зависящей от напряженности

поля.3.

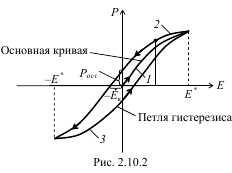

Для сегнетоэлектриков характерно

явление диэлектрического гистерезиса.

При изменении поля значения поляризованноcти

Р (или электрического смещения D)

сегнетоэлектрика отстают от напряженности

внешнего электрического поля Е, в

результате чего Р (и D) определяются не

только величиной Е в данный момент, но

и предшествующими значениями, т. е.

зависят от предыстории диэлектрика (от

его предшествующих состояний поляризации).

При циклических изменениях поля

зависимость Р от Е изображается кривой

(рис. 2.10.2), называемой петлей

гистерезиса.

При повышении напряженности Е увеличение

поляризованности Р определяется кривой

1, которая нелинейна. Если затем уменьшать

Е, то имеет место «запаздывание» в

уменьшении поляризованности Р (кривая

2). При Е = 0 поляризованность Р =

Рост(остаточная поляризация). Для снятия

остаточной поляризации нужно создать

электрическое поле противоположного

направления (Е = –Ек – коэрцитивная

сила, от лат. coercitio – удерживание).

Дальнейшее уменьшение значения

напряженности приводит к возникновению

поляризации противоположного направления,

а последующее уменьшение модуля Е вновь

характеризуется «запаздыванием» в

изменении значения Р (кривая 3). В

результате периодического изменения

электрического поля Е (от -Е* до Е*) кривые

2, 3 для поляризованности Р образуют

характерную петлю гистерезиса. Кривая

1 называется основной кривой поляризации

сегнетоэлектрика. 4.

Сегнетоэлектрические свойства сильно

зависят от температуры.

При температурах, превышающих определенное

значение Tk , различное для разных веществ,

эти свойства исчезают. При достижении

этой температуры имеет место превращение

сегнетоэлектрика (фазовый переход) в

обычный полярный диэлектрик. Указанная

температура называется температурой

(или точкой) Кюри

(в честь французского физика Пьера

Кюри). 5.

Экспериментальные и теоретические

исследования показали, что поляризация

сегнетоэлектриков

является следствием взаимодействия

всех молекул сегнетоэлектрика, в связи

с чем диполи элементарных ячеек кристалла

выстраиваются в определенном направлении

под действием внутреннего электрического

поля, созданного соседними молекулами

сегнетоэлектрика. При этом образуются

самопроизвольно поляризованные области

– домены, в пределах которых все диполи

ориентированы в одном направлении. Эта

спонтанная (самопроизвольная) поляризация

соответствует минимуму энергии домена.

ов

оказывается зависящей от напряженности

поля.3.

Для сегнетоэлектриков характерно

явление диэлектрического гистерезиса.

При изменении поля значения поляризованноcти

Р (или электрического смещения D)

сегнетоэлектрика отстают от напряженности

внешнего электрического поля Е, в

результате чего Р (и D) определяются не

только величиной Е в данный момент, но

и предшествующими значениями, т. е.

зависят от предыстории диэлектрика (от

его предшествующих состояний поляризации).

При циклических изменениях поля

зависимость Р от Е изображается кривой

(рис. 2.10.2), называемой петлей

гистерезиса.

При повышении напряженности Е увеличение

поляризованности Р определяется кривой

1, которая нелинейна. Если затем уменьшать

Е, то имеет место «запаздывание» в

уменьшении поляризованности Р (кривая

2). При Е = 0 поляризованность Р =

Рост(остаточная поляризация). Для снятия

остаточной поляризации нужно создать

электрическое поле противоположного

направления (Е = –Ек – коэрцитивная

сила, от лат. coercitio – удерживание).

Дальнейшее уменьшение значения

напряженности приводит к возникновению

поляризации противоположного направления,

а последующее уменьшение модуля Е вновь

характеризуется «запаздыванием» в

изменении значения Р (кривая 3). В

результате периодического изменения

электрического поля Е (от -Е* до Е*) кривые

2, 3 для поляризованности Р образуют

характерную петлю гистерезиса. Кривая

1 называется основной кривой поляризации

сегнетоэлектрика. 4.

Сегнетоэлектрические свойства сильно

зависят от температуры.

При температурах, превышающих определенное

значение Tk , различное для разных веществ,

эти свойства исчезают. При достижении

этой температуры имеет место превращение

сегнетоэлектрика (фазовый переход) в

обычный полярный диэлектрик. Указанная

температура называется температурой

(или точкой) Кюри

(в честь французского физика Пьера

Кюри). 5.

Экспериментальные и теоретические

исследования показали, что поляризация

сегнетоэлектриков

является следствием взаимодействия

всех молекул сегнетоэлектрика, в связи

с чем диполи элементарных ячеек кристалла

выстраиваются в определенном направлении

под действием внутреннего электрического

поля, созданного соседними молекулами

сегнетоэлектрика. При этом образуются

самопроизвольно поляризованные области

– домены, в пределах которых все диполи

ориентированы в одном направлении. Эта

спонтанная (самопроизвольная) поляризация

соответствует минимуму энергии домена.