- •1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры

- •2. Научный метод познания и его основные черты

- •3 Естествознание и его роль в культуре

- •8 Научная картина мира

- •10. Развитие представлений о материи

- •Представление о материи в Античный период

- •Эпоха Средневековья

- •Эпоха Возрождения

- •. Представления о материи и. Ньютона и м.В. Ломоносова

- •Развитие представлений о материи в XIX веке

- •1.5.6. Кризис в физике на рубеже веков

- •. Понятие «материи» в XX веке

- •12 Эволюция представлений о движении

- •1.6.1. Понятие «движение» и его развитие

- •Формы движения материи и их свойства

- •Типы движения материи

- •13. Развитие представлений о взаимодействии

- •Основные характеристики взаимодействий

- •14. Хаос и порядок

- •4.1.2. Роль энтропии как меры хаоса

- •4.1.3. Порядок

- •4.1.4. Модели хаоса и порядка

- •16 Эволюция понятий «пространство и время» Понятие о пространстве, времени, материи

- •Концепции пространства и времени

- •Релятивистская концепция пространства и времени

- •Сравнительные свойства пространства и времени

- •19. Принципы симметрии. Понятие симметрии

- •20. Законы сохранения

- •19. Принципы симметрии

- •3. Структурные уровни и системная организация материи

- •3.1. Системная организация материи

- •3.2. Структура материи

- •3.2.1. Структурные уровни организации материи

- •Структурные уровни материи

- •3.3. Переход к гелиоцентрической системе

- •27. Организация материи на химическом уровне

- •3.4.1. Основные этапы развития химии

- •3.4.2. Зарождение современной химии

- •3.4.3. Периодическая система элементов

- •3.4.4. Создание атомно-молекулярной концепции

- •3.4.5. Модель атома н. Бора

- •3.4.6. Современное представление об атомно-молекулярном учении

- •3.4.7. Представления о химических связях

- •3.4.8. Основы химической термодинамики

- •3.4.9. Основы химической кинетики

- •4.2. Синергетика

- •4.2.1. Понятие синергетики

- •4.2.2. Связь синергетики с другими науками

- •4.2.3. Самоорганизующиеся системы

- •4.2.4. Основные свойства самоорганизующихся систем

3.4.2. Зарождение современной химии

Центральная проблема химии XVIII в. – проблема горения. Для объяснения процессов горения немецкий химик, врач И. Бехер и его ученик Г. Э. Шталь предложили теорию флогистона. Флогистон – это некоторая невесомая субстанция, которую содержат все горючие тела и которую они утрачивают при горении. Тела, содержащие большое количество флогистона, горят хорошо; тела, которые не загораются, являются дефлогистированными.

Эта теория позволяла объяснять многие химические процессы и предсказывать новые химические явления. В течение почти всего XVIII в. она прочно удерживала свои позиции, пока французский химик Антуан Лавуазье в конце XVIII в. не разработал кислородную теорию горения (см. 2.2.5).

К уже установленному до него списку элементов (металлы, углерод, сера и фосфор) он добавил новые – кислород, который вместе с водородом входит в состав воды, а также и другой компонент воздуха – азот.

В соответствии с новой системой химические соединения делились в основном на три категории:

1) кислоты;

2) основания;

3) соли.

Таким образом, А. Лавуазье рационализировал химию и объяснил причину большого разнообразия химических явлений: она заключается в материальном различии химических элементов и их соединений.

А.Лавуазье ввел новую номенклатуру химических элементов и соединений. Новая номенклатура исходила из того, что каждое химическое вещество должно иметь одно определенное название, характеризующее его функции и состав. Например, оксид калия состоит из калия и кислорода (K2O), хлорид натрия (NaCl) – из натрия и хлора, сульфид водорода (H2S) – из водорода и серы, и т.д.

Лавуазье показал также, что живой организм действует как и огонь, сжигая содержащиеся в пище вещества и высвобождая энергию в виде теплоты.

А. Лавуазье осуществил научную революцию в химии: он превратил химию из совокупности множества не связанных друг с другом рецептов в общую теорию, основываясь на которой можно было не только объяснять все известные явления, но и предсказывать новые.

3.4.3. Периодическая система элементов

К концу XVIII в. были выделены уже 28 элементов, к 1869 г. – более 60, а также изучено громадное число соединений. Этот год в истории химии считается кульминационным на пути создания периодической таблицы элементов.

Еще в 1817 г. профессор Йенского университета И.В. Деберейнер (1780–1849) предложил идею объединения элементов в группы, основываясь на их аналогии. Он расположил элементы в ряд по атомным массам и обнаружил, что атомная масса среднего из трех похожих химических элементов равна среднему арифметическому из суммы масс двух других элементов.

Триады были такие:

литий (7), натрий (23), калий (39);

кальций (40), стронций (88), барий (137);

сера (32), селен (79), теллур (128);

хлор (35,5), бром (80), йод (127) и т.д.

В 1864 г. свою таблицу составил немецкий химик Л. Мейер (1830–1895), но опубликовал ее только в 1870 г., т. е. уже после того, как широкую известность (1868 г.) получила таблица русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева.

Д.И. Менделеев является автором первого русского учебника «Органическая химия» (1861). Работая над трудом «Основы химии», открыл в феврале 1869 г. один из фундаментальных законов природы – периодический закон химических элементов, в котором попытался выявить в химии систему, основанную на величине атомных весов элементов. Он предположил существование зависимости между свойствами каждого элемента и атомными весами. Все элементы, их атомные веса и основные свойства Менделеев выписал на карточки и пытался расположить эти карточки так, чтобы его предположения оправдались.

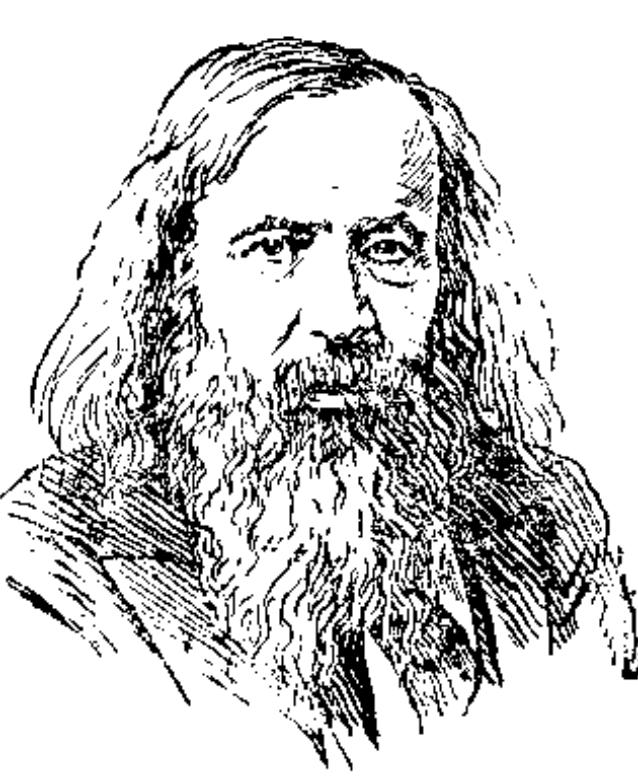

Менделеев Дмитрий Иванович – великий русский химик, создатель периодической системы химических элементов, автор фундаментальных исследований по химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и других работ, тесно связанных с потребностями развития производительных сил России. |

Менделеев Д.И. (1834–1907) |

В 1870 году подобную систематику создал немецкий ученый Ю.Л. Майер (1814–1878). Однако приоритет в создании периодической системы элементов был отдан Д.И. Менделееву.

Д.И. Менделеев окончательно опубликовал свой вариант таблицы в 1871 г. под названием «Естественная система элементов и применение ее к указанию свойств неоткрытых элементов». В этой публикации Менделеев определил места для индия, цезия, тория и урана, а также предсказал свойства еще не открытых элементов. Созданная систематика позволила предсказать свойства элементов с вероятными атомными весами 44, 68, 72.

Д.И. Менделеев обратил внимание на аналоги бора и алюминия. По его мнению, после цинка должен стоять еще один элемент, который он назвал экаалюминием и предсказал его атомный вес (68.), удельный вес (6,0) и некоторые другие спектральные характеристики, руководствуясь чувством симметрии.

В 1875 г. в Париже спектроскопист П.Л. де Буабодран выделил из минерала, добытого в Пиренейских горах, новый элемент и назвал его галлием (Галлия – древнее название Франции).

Поскольку галлий – редкий металл, Буабодран с трудом добыл мизерное количество его, но сумел описать плотность галлия, температуру плавления, соединение с кислородом и даже соли. Каково же было удивление Буабодрана, когда ему из Парижской академии наук передали письмо с русской маркой, автор которого сообщал, что в описании свойств галлия все верно, за исключением плотности: галлий тяжелее воды не в 4,7 раза, а в 5,9. Буабодран, тщательнее очистив металл, заново определил его плотность и убедился, что он ошибся, а автор письма – это был Д.И. Менделеев – оказался прав.

Это было первое подтверждение предсказаний Менделеева. Аналог бора был открыт в 1879 г. шведским химиком Л. Нильсоном (1840–1899) и назван скандием. Полнейшее признание менделеевская таблица получила после открытия немецким химиком К. Винклером (1838–1904) германия (1886), и Винклер уже сам признал, что его германий полностью соответствует предсказанному Менделеевым элементу – экасилицию. Менделеев дожил до открытия и других предсказанных им элементов своей таблицы.

В 1893 году был открыт аргон, которому не было места в периодической системе элементов. После обнаружения на Солнце (с помощью спектрального анализа), а затем и на Земле гелия, открытия криптона, неона, ксенона стало ясно, что «благородные» (инертные) газы образуют новую группу периодической системы.

Однако сущность закона была установлена только после выяснения строения атомов. Был вскрыт физический смысл обнаруженных Д.И. Менделеевым закономерностей.

Атомы девяносто двух химических элементов стабильны (до урана) и обладают различными свойствами. С одной стороны, одни из них образуют газы, другие – металлы. Одни способны легко образовывать химические соединения, другие (инертные газы) почти никогда не дают соединений.

Современная формулировка Периодического закона: свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от величины зарядов ядер их атомов.

Д. Чедвик (1891–1974), английский физик-экспериментатор в области ядерной физики и элементарных частиц, один из создателей атомной бомбы в США – открыл нейтрон. Чедвик Д. – лауреат Нобелевской премии, 1935 г.

В 1920 г. Д. Чедвик экспериментально доказал равенство заряда ядра порядковому номеру химического элемента в Периодической системе элементов Менделеева, и возникло, новое определение химического элемента. Вместо вещества, неразложимого на более простые, химический элемент стали понимать как совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. Именно зарядом, который зависит от количества протонов в ядре, определяются свойства химического элемента. Количество нейтронов в ядре не всегда одинаково, и в этом случае говорят, что химический элемент имеет несколько изотопов. Так, калий имеет три изотопа: калий-39, калий-40 и калий-41, где числа обозначают атомную массу, которая равна сумме протонов и нейтронов (масса электронов во много раз меньше).

В 1934 г. французские физики Ф. и И. Жолио-Кюри получили первые искусственные изотопы, которые отсутствуют в природе. В 1937 г. был создан первый искусственный химический элемент, который назвали технецием.

Периодический закон – этап не только в развитии химии, но и всего естествознания. Благодаря Периодическому закону была выявлена связь между наблюдаемыми макроскопическими (химические свойства) и микроскопическими (характеристики атомов) характеристиками вещества.