- •1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры

- •2. Научный метод познания и его основные черты

- •3 Естествознание и его роль в культуре

- •8 Научная картина мира

- •10. Развитие представлений о материи

- •Представление о материи в Античный период

- •Эпоха Средневековья

- •Эпоха Возрождения

- •. Представления о материи и. Ньютона и м.В. Ломоносова

- •Развитие представлений о материи в XIX веке

- •1.5.6. Кризис в физике на рубеже веков

- •. Понятие «материи» в XX веке

- •12 Эволюция представлений о движении

- •1.6.1. Понятие «движение» и его развитие

- •Формы движения материи и их свойства

- •Типы движения материи

- •13. Развитие представлений о взаимодействии

- •Основные характеристики взаимодействий

- •14. Хаос и порядок

- •4.1.2. Роль энтропии как меры хаоса

- •4.1.3. Порядок

- •4.1.4. Модели хаоса и порядка

- •16 Эволюция понятий «пространство и время» Понятие о пространстве, времени, материи

- •Концепции пространства и времени

- •Релятивистская концепция пространства и времени

- •Сравнительные свойства пространства и времени

- •19. Принципы симметрии. Понятие симметрии

- •20. Законы сохранения

- •19. Принципы симметрии

- •3. Структурные уровни и системная организация материи

- •3.1. Системная организация материи

- •3.2. Структура материи

- •3.2.1. Структурные уровни организации материи

- •Структурные уровни материи

- •3.3. Переход к гелиоцентрической системе

- •27. Организация материи на химическом уровне

- •3.4.1. Основные этапы развития химии

- •3.4.2. Зарождение современной химии

- •3.4.3. Периодическая система элементов

- •3.4.4. Создание атомно-молекулярной концепции

- •3.4.5. Модель атома н. Бора

- •3.4.6. Современное представление об атомно-молекулярном учении

- •3.4.7. Представления о химических связях

- •3.4.8. Основы химической термодинамики

- •3.4.9. Основы химической кинетики

- •4.2. Синергетика

- •4.2.1. Понятие синергетики

- •4.2.2. Связь синергетики с другими науками

- •4.2.3. Самоорганизующиеся системы

- •4.2.4. Основные свойства самоорганизующихся систем

Релятивистская концепция пространства и времени

Впервые по-новому вопрос о свойствах пространства был поставлен в связи с открытием неевклидовой геометрии. Одним из первых пришел к этой мысли немецкий математик, физик Гаусс Карл Фридрих, который еще в начале ХIХ века, стал размышлять над вопросом о возможности создания другой, неевклидовой геометрии.

|

|

|

Евклид (III век до н.э.) |

Гаусс К.Ф. (1777–1855) |

Лобачевский Н.И. (1792–1856) |

В евклидовой геометрии, созданной древнегреческим математиком Евклидом, поверхности представляют собой плоскости, и основывается эта геометрия на пяти основных аксиомах:

через 2 точки можно провести одну прямую;

любую прямую можно продолжить;

из любого центра можно описать окружность любого радиуса;

все прямые углы равны;

если две прямые пересечены третьей, то они пересекаются в той полуплоскости относительно секущей, где сумма односторонних внутренних углов меньше двух прямых.

Создателем неевклидовой геометрии считается российский ученый Лобачевский Николай Иванович.

В 1826 г. на заседании ф.-м. факультета Казанского университета Н.И. Лобачевский сделал сообщение об открытии им неевклидовой геометрии. В 1829 г. Н.И. Лобачевский опубликовал работу «Начала геометрии», в которой показал, что можно построить непротиворечивую геометрию, отличную от геометрии Евклида.

Н.И. Лобачевский доказал, что свойства пространства зависят от свойств движущейся материи, окончательный ответ на вопрос о свойствах пространства, по мнению Н.И. Лобачевского, должны дать астрономические наблюдения.

В неевклидовой геометрии поверхности вогнутые или выпуклые. В них не действует пятая аксиома о непересечении параллельных линий, и соответственно меняются все основные соотношения. Так, например, сумма углов треугольника становится меньше или больше 180° (рис. 6).

Рис. 6. Сумма углов треугольников евклидовой и неевклидовой геометрий

В 1867 г. была опубликована работа немецкого математика Б. Римана (1826–1866) «О гипотезах, лежащих в основании геометрии». Он вводит обобщенное понятие пространства как непрерывного многообразия порядка. В искривленном пространстве нет прямых линий. При этом он допускает, что свойства пространства должны зависеть от материальных тел и процессов, которые в нем происходят.

Развитие теории неевклидовых пространств, привело в свою очередь к задаче построения механики в таких пространствах. Исследования многих ученых показали, что механика может быть построена в неевклидовом пространстве.

Таким образом, к началу второй половины ХIХ века, благодаря созданию неевклидовой геометрии поменялось представление о пространстве и времени.

17 -18Теория относительности

Кризис и последовавшая за ним научная революция способствовали тому, что на смену классической физике, построенной на принципах механики И. Ньютона, пришла новая фундаментальная теория – специальная теория относительности А. Эйнштейна. Теория относительности возникла на границе между механикой И. Ньютона и электромагнитной теорией Дж. Максвелла как результат попыток устранить логические противоречия, существовавшие между этими двумя концепциями.

В 1905 г. А. Эйнштейн опубликовал работу «К электродинамике движущихся тел». В основе специальной теории относительности лежат 2 постулата:

1) все физические явления происходят одинаково во всех телах, движущихся относительно друг друга прямолинейно и равномерно;

2) скорость распространения света в вакууме есть величина постоянная, одинаковая во всех инерциальных системах отсчета (300 000 км/с).

Системы называются инерциальными, поскольку движение в них подчиняется закону инерции: «Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если только оно не вынуждено изменить его под влиянием движущих сил».

Постулаты А. Эйнштейна привели к радикальному пересмотру представлений о пространстве и времени.

Из специальной теории относительности следует, что длина тела (расстояние между двумя материальными точками) и длительность происходящих в нем процессов не абсолютные, а относительные величины.

При приближении к скорости света все процессы в системе замедляются, продольные (вдоль движения) размеры тела сокращаются и события, одновременные для одного наблюдателя, оказываются разновременными для другого, движущегося относительно него.

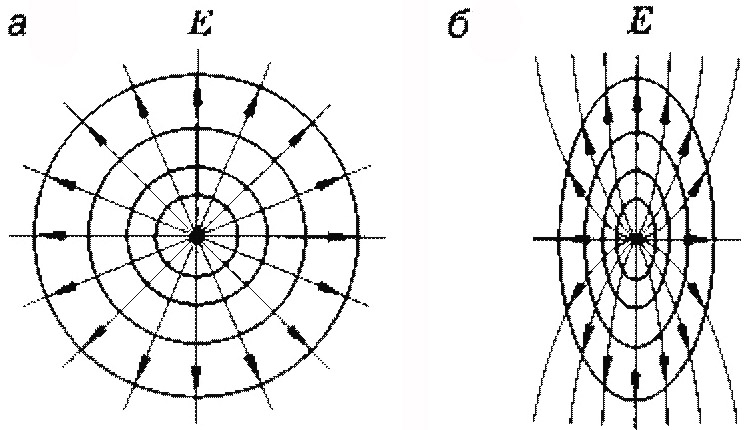

С

Рис.

7. Поле электрона:

а

– в покое; б

– при движении

(по Бордовскому

Г.А., 2004)

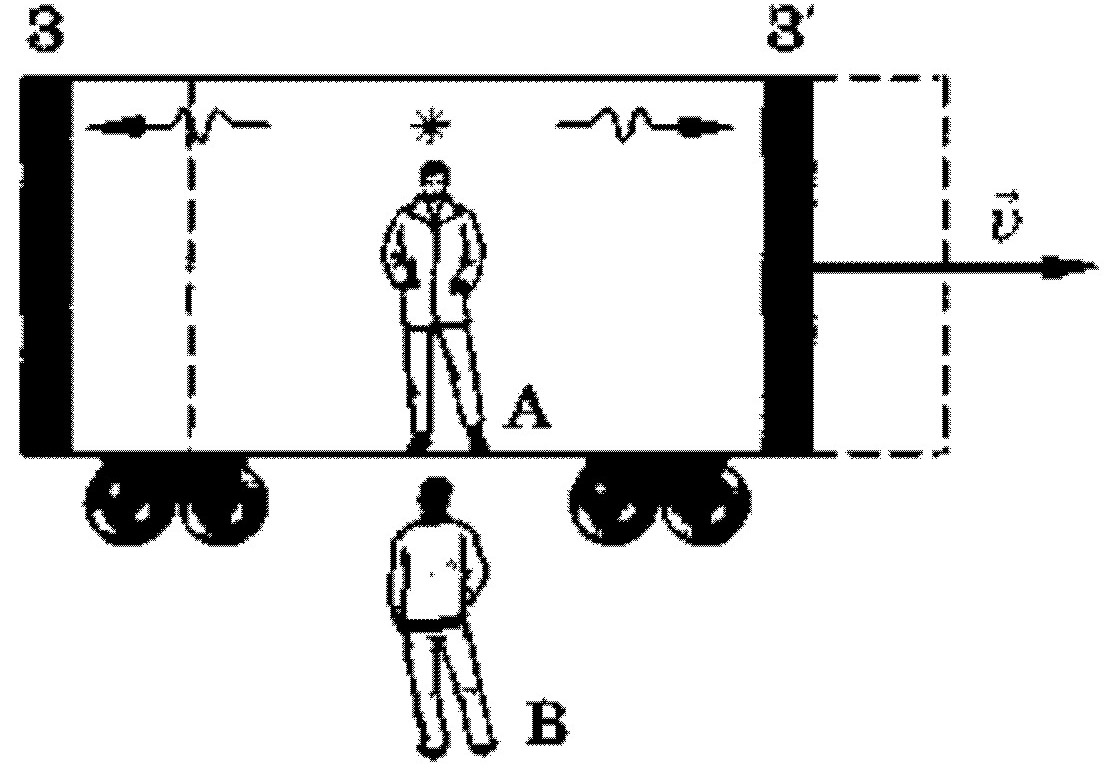

Рис. 8. Парадокс

одновременности

(по Бордовскому

Г.А., 2004)

В движущейся системе размеры всех предметов в направлении движения будут в несколько раз меньше (рис. 7). Парадокс длины.

В движущейся системе отсчета время течет в несколько раз медленнее. Парадокс времени.

Парадокс одновременности. Два события, происходящие одновременно в разных местах одной системы отсчета, не являются одновременными в другой системе отсчета (рис. 8).

4. Зависимость массы тела от скорости его движения. Масса тела возрастает с увеличением скорости его движения. Парадокс массы.

А. Эйнштейн распространил принцип относительности на все системы: любой процесс протекает одинаково в изолированной материальной системе, находящейся в состоянии прямолинейного и равномерного движения, т.е. все инерциальные системы отсчета равноправны между собой.

Принцип относительности приобрел всеобщий, универсальный характер. А. Эйнштейн пришел к выводу, что противоречия в основах классической механики вытекают из неверного представления о свойствах пространства и времени как абсолютных и неизменных, а также из неверного представления об абсолютной, одновременности событий.

А. Эйнштейн говорил: «Пустого пространства, т.е. пространства без поля, не существует. Пространство и время существуют не сами по себе, а как структурное свойство поля».

В 1916 г. А. Эйнштейн включил СТО в общую теорию относительности или обобщенную теорию тяготения.

Свойства пространства и времени в теории А. Эйнштейна определяются:

1) распределением материи в пространстве;

2) движением материи в пространстве.

При наличии в пространстве тяготеющих масс, а следовательно, и поля тяготения, пространство искривляется, становится неевклидовым.

А. Эйнштейн узаконил четырехмерное пространство-время.

Итак, пространство и время – общие формы координации материальных явлений, а не самостоятельно существующие независимо от материи начала бытия.

В 20-х годах ХХ в. появляется идея о пятимерном пространстве (нем. физик Т. Калуцы, шв. физик О.Клейн, сов. физик Ю.Б. Румер и др.). Пятое измерение – действие. Гипотеза о существовании «параллельных» миров.

Сов. авиаконструктор Л.Р. Бартини предложил шестимерное пространство. Шестимерная Вселенная включает три пространственных измерения и три временных: длина времени – это длительность, ширина времени – количество вариантов, высота – скорость времени в каждом из возможных миров. Многомерное пространство.

Единицей измерения пространства служит 1 м, проверяемый, по специальному эталону с точностью до 10-9.

Единицей измерения времени является 1 с, проверяемая, оптическими часами с точностью в 10-14 с.

Направленность времени, определяющая принцип причинности, отличает временные координаты от пространственных.

В табл. 2 приведены свойства пространства и времени субстанциальной и релятивистской концепций.

Таблица 2