- •Экзамен эрао Вопрос № 6 Авиационные тахометры

- •Вопрос №7 Принцип работы аппаратуры контроля вибрации турбин силовых установок и коробок самолётных агрегатов

- •Вопрос № 8 Назначение, классификация и принцип действия приборов для измерения расхода и количества топлива.

- •Вопрос № 9 Расходомеры.

- •Вопрос № 10 Топливомеры.

- •Вопрос №11 Приборы для указания положения элементов ла.

- •Вопрос №12 Приборы для измерения времени и перегрузок, сигнализаторы уровня и давления топлива.

- •Вопрос № 13 Вопрос № 14 Вводная часть

- •Особенности технической эксплуатации приборов и систем контроля силовых установок Особенность эксплуатации авиационных манометров.

- •Вопрос № 15 Особенности технической эксплуатации топливоизмерительных систем

- •Вопрос № 16 Требования, предъявляемые к системам запуска

- •Вопрос № 17

- •Вопрос № 18

- •Авиационные свечи

- •Вопрос №19

- •Вопрос № 20 Низковольтные системы зажигания с полупроводниковыми свечами

- •Вопрос № 21 Основные этапы запуска

- •Вопрос № 22 Основные способы запуска гтд. Особенности автономного запуска авиадвигателей

- •Вопрос № 23 Управление процессом запуска ад

- •Вопрос № 24 Системы управления процессом запуска гтд

- •Вопрос № 25 Система запуска двигателя Аи-24: состав, программы управления, характеристики и работа

- •Вопрос № 26 Система запуска двигателя тв 3-117: состав, программы управления, характеристики и работа

- •Вопрос № 27,28 Правила технической эксплуатации систем запуска гтд и электрического зажигания топлива

- •Вопрос № 29 Назначение, классификация систем управления режимами работы и регулирования параметров силовых установок.

- •Вопрос № 30

- •Вопрос № 31

- •Вопрос № 32 Электрические системы ограничения частоты вращения роторов гтд

- •Вопрос № 33

- •Вопрос №34 Электрические устройства противопомпажных систем

- •Вопрос № 39 Способы управления электрифицированных систем входными устройствами трд

- •Вопрос № 40???? Вопрос № 41 Система автоматического управления всережимным воздухозаборником по величине степени сжатия воздуха в компрессоре πк

- •Вопрос № 42 Электрические устройства систем управления воздухозаборниками по величине приведенной частоты вращения ротора гтд

- •Вопрос № 43 Введение

- •Общие сведения система всережимного флюгирования лопастей воздушного винта

- •Вопрос № 44 Состав электрической схемы системы всережимного флюгирования лопастей воздушного винта

- •Вопрос № 45 Принудительный ввод лопастей винта во флюгерное положение

- •Вопрос № 46 Автоматический ввод лопастей винта во флюгерное положение при уменьшении продолжительности крутящего момента

- •Вопрос № 47 Автоматическое флюгирование лопастей винта от датчиков по отрицательной тяге и предельным оборотам

- •Вопрос № 48 Частичное флюгирование. Вывод лопастей из флюгерного положения

- •1.1. Электромеханические поплавковые топливомеры.

- •1.2. Емкостные топливомеры.

- •Вопрос № 52

- •Вопрос № 53 Вопрос № 54

- •Автоматы управления выработкой топлива по замкнутой схеме

- •Вопрос № 55 Системы централизованной заправки топливом

- •2.1. Централизованная заправка топливом

- •2.2. Дозаправка самолета топливом в воздухе

- •Вопрос № 56 Расходомеры суммарного и мгновенного расхода топлива

- •Заключение

- •Вопрос № 63 Назначение и классификация бортовых устройств регистрации полётных данных

- •Вопрос № 64 Назначение и классификация наземных автоматизированных систем обработки полётной информации

- •Заключение

- •Вопрос № 65 Назначение и устройство бортовой системы регистрации параметров полета сарпп-12дм

- •Вопрос № 66 Работа бортовой системы регистрации параметров полета сарпп-12дм

- •Вопрос № 67 Назначение и устройство магнитной системы регистрации параметров полетов мсрп-12-96

- •Вопрос № 68 Работа бортовой системы регистрации параметров полета мсрп-12-96

- •Вопрос №69

- •Вопрос № 73 . Техническое обслуживание мсрп-12-96

- •Вопрос № 74 Техническое обслуживание самописца к3-63

1.1. Электромеханические поплавковые топливомеры.

Электромеханические поплавковые топливомеры выпускаются нескольких модификаций: для измерения топлива в одном баке самолета, для измерения суммарного количества топлива во всех баках, для поочередного измерения количества топлива во всех баках и, наконец, для измерения суммарного количества топлива во всех баках и поочередного измерения в каждом баке. В комплекты двух последних топливомеров, помимо датчика и указателя, входит переключатель.

Топливные баки самолетов имеют разнообразную форму, поэтому шкалы топливомеров тарируются для каждого типа самолета индивидуально. Этим же объясняется разнообразие маркировок топливомеров. На самолетах применяются поплавковые топливомеры типа БЭ, БЭС, СБЭС, КЭ, КЭС, СКЭС, ТЭС и СТЭС. Например: КЭС-857, СКЭС-1877А, СБЭС-1357, ТЭС-1057А, СТЭС-1147 и др. Буквы маркировки расшифровываются так: К — керосиномер, Б — бензиномер, Т — топливомер, Э — электромеханический, С (первая) — суммирующий, С (последняя) — с сигнализацией остатка. Цифры указывают номер тарировки, а буква после цифр — о наличии изменений, происшедших в тарировочных данных.

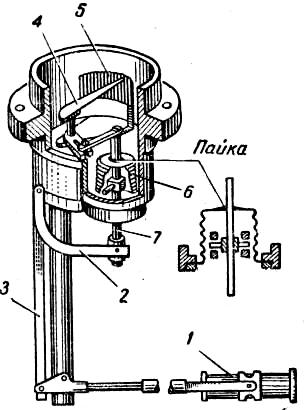

Датчик электромеханического поплавкового топливомера (рис. 1) состоит из металлического или пенопластового поплавка, который при изменении уровня топлива в баке через тягу 3, коромысло 2 и рычаг 7 перемещает щетку 4 по потенциометру 5. Для герметизации внутреннего пространства бака использован сильфон 6.

Рис. 1. Датчик поплавкового топливомера: 1 — поплавок; 2 — коромысло;

3 — тяга; 4 — щетка; 5 — потенциометр; 6 — сильфон; 7 — рычаг

В датчиках топливомеров с сигнализацией остатка имеется сигнальное устройство в виде контактов, которые замыкаются щеткой реостата при определенном уровне топлива и включают лампочку сигнализации.

Электрическая схема и принцип работы не суммирующих топливомеров аналогичны электрическим схемам и принципу работы манометров типа ЭДМУ. В схемах суммирующих поплавковых топливомеров сопротивления датчиков включаются как реостаты и соединяются последовательно, образуя переменное плечо моста. Величина каждого из сопротивлений пропорциональна количеству топлива в соответствующем баке, поэтому суммарное сопротивление будет пропорционально общему количеству топлива во всех баках.

Электромеханическим топливомерам присущи значительные методические погрешности, обусловливаемые наличием продольных и поперечных кренов самолета и действием ускорений. К числу конструктивных недостатков следует отнести наличие скользящих контактов, сложность профилирования потенциометров датчиков и затруднения при использовании их для контроля за запасом топлива в узких и высоких топливных баках. От этих недостатков свободны емкостные топливомеры.

1.2. Емкостные топливомеры.

Емкостные топливомеры. Емкостные топливомеры обычно объединяются в единое целое с системой управления выработкой топлива и называются СЭТС — суммирующий электроемкостный топ-ливомер с сигнализацией. Это название не отражает всех решаемых функциональных задач. Назначением топливомера типа СЭТС являются: измерение суммарного количества топлива в баках самолета, измерение количества топлива в каждой из имеющихся групп баков, автоматическое управление порядком расхода топлива, сигнализация остатка и управление заправкой самолета топливом.

Для каждого типа самолета применяется система СЭТС определенной маркировки: СЭТС-60М, СЭТС-70С, СЭТС-90, СЭТС-230А и другие, принципиально не отличающиеся один от другого.

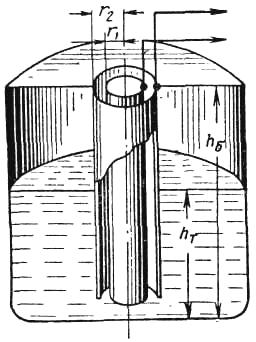

Принцип действия емкостного топливомера основан на измерении электрической емкости цилиндрического конденсатора — датчика, помещенного в бак самолета в вертикальном положении. Датчик (рис. 2) состоит из двух (или нескольких) концентрических труб, между которыми имеется зазор. Высота такого конденсатора равна высоте бака, а электрическая емкость зависит от уровня, т. е. от объема топлива. Полная емкость датчика равна сумме емкостей нижней высотой /hт и верхней высотой /hб — /hт частей.

Рис. 2. Схема емкостного датчика топливомера

Принцип действия емкостного топливомера основан на измерении электрической емкости цилиндрического конденсатора — датчика, помещенного в бак самолета в вертикальном положении. Датчик (рис. 2) состоит из двух (или нескольких) концентрических труб, между которыми имеется зазор. Высота такого конденсатора равна высоте бака, а электрическая емкость зависит от уровня, т. е. от объема топлива. Полная емкость датчика равна сумме емкостей нижней высотой /hт и верхней высотой /hб — /hт частей.

Так как диэлектрические постоянные воздуха sB и топлива ет различны, то при изменении уровня топлива будет меняться и емкость конденсатора. Можно показать, что емкость датчика пропорциональна высоте уровня топлива в баке и определяется как:

Достоинством емкостных топливомеров являются 'простота конструкции их датчиков, отсутствие подвижных контактов и малые методические погрешности, вызываемые кренами и ускорениями самолета. Последнее объясняется тем, что в разных местах бака устанавливается несколько датчиков. При параллельном соединении емкостей датчиков суммарная их емкость практически не зависит от наклона поверхности топлива.

Для увеличения емкости датчики обычно собирают из 3—5 коаксиальных цилиндров. Равномерность шкалы указателя обеспечивается вырезами на поверхности труб датчиков, форма и количество которых зависят от формы баков.

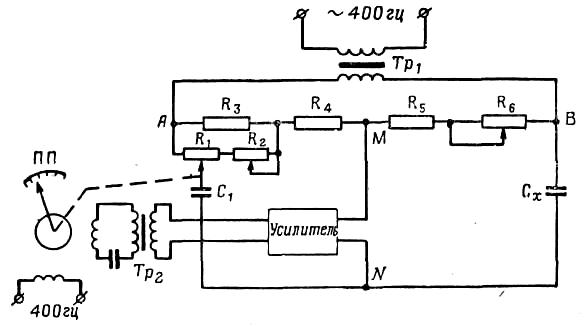

Измерение величины емкости датчика и перевод ее в значение количества топлива в баке осуществляются с помощью самоуравновешивающегося моста переменного тока или дифференциальной схемы сравнения токов. На рис. 3 приведена принципиальная схема измерительной части топливомера СЭТС-230А.

Рис. 3. Схема измерительной части топливомера

Самоуравновешивающийся измерительный мост переменного тока состоит из активных сопротивлений R1 — R6, являющихся двумя плечами моста, и емкостей С1 и Сх, образующих другие плечи моста (С1 — постоянная емкость, Сх — переменная емкость датчика). К диагонали моста АВ подведено переменное напряжение от вторичной обмотки трансформатора Тр1.

При некотором значении емкости Сх мост находится в равновесии и напряжение на диагонали MN равно нулю. В результате понижения или повышения уровня топлива в баке изменяется емкость Сх, нарушается равновесие моста и появляется разность потенциалов между точками М и N. Эта разность потенциалов усиливается усилителем и поступает через трансформатор Тр2 на управляющие обмотки двигателя ДИД-0,5, ротор которого, вращаясь, передвигает щетку делителя напряжения R1 в такое положение, при котором разность потенциалов между точками М и N снова станет равной нулю. Вместе со щеткой делителя напряжения перемещается и стрелка указателя топливомера, связанная через редуктор с осью двигателя.

При начальном значении емкости Сх — С0, что соответствует пустому баку, мост с помощью реостата R6 регулируется так, чтобы щетка потенциометра R1 находилась в крайнем положении, а стрелка указателя — на нулевой отметке шкалы. При емкости Сх = Са, соответствующей полностью залитому баку, реостатом AJ2 мост регулируется так, чтобы щетка потенциометра R] находилась в другом крайнем положении, а стрелка указателя показывала: залитое количество топлива.

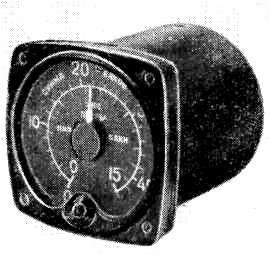

Рис. 4. Указатель расхода топлива

Для измерения суммарного количества топлива во всех баках или группах баков емкости Сх всех датчиков специальным переключателем соединяются параллельно. Одновременно параллельно емкости Сх подключается дополнительная емкость для настройки схемы. Внутренняя шкала указателя (рис. 4) служит для отсчета количества топлива в одной группе баков (или в одном баке), а внешняя — суммарного количества топлива.

Вывод: на самолетах преимущественно используются дистанционные электромеханические поплавковые топливомеры и емкостные топливомеры. В топливомерах обоих типов с помощью датчиков измеряется уровень в баках, пропорциональный объему топлива в литрах. Измерение величины емкости датчика и перевод ее в значение количества топлива в баке осуществляются с помощью самоуравновешивающегося моста переменного тока или дифференциальной схемы сравнения токов.