- •Экзамен эрао Вопрос № 6 Авиационные тахометры

- •Вопрос №7 Принцип работы аппаратуры контроля вибрации турбин силовых установок и коробок самолётных агрегатов

- •Вопрос № 8 Назначение, классификация и принцип действия приборов для измерения расхода и количества топлива.

- •Вопрос № 9 Расходомеры.

- •Вопрос № 10 Топливомеры.

- •Вопрос №11 Приборы для указания положения элементов ла.

- •Вопрос №12 Приборы для измерения времени и перегрузок, сигнализаторы уровня и давления топлива.

- •Вопрос № 13 Вопрос № 14 Вводная часть

- •Особенности технической эксплуатации приборов и систем контроля силовых установок Особенность эксплуатации авиационных манометров.

- •Вопрос № 15 Особенности технической эксплуатации топливоизмерительных систем

- •Вопрос № 16 Требования, предъявляемые к системам запуска

- •Вопрос № 17

- •Вопрос № 18

- •Авиационные свечи

- •Вопрос №19

- •Вопрос № 20 Низковольтные системы зажигания с полупроводниковыми свечами

- •Вопрос № 21 Основные этапы запуска

- •Вопрос № 22 Основные способы запуска гтд. Особенности автономного запуска авиадвигателей

- •Вопрос № 23 Управление процессом запуска ад

- •Вопрос № 24 Системы управления процессом запуска гтд

- •Вопрос № 25 Система запуска двигателя Аи-24: состав, программы управления, характеристики и работа

- •Вопрос № 26 Система запуска двигателя тв 3-117: состав, программы управления, характеристики и работа

- •Вопрос № 27,28 Правила технической эксплуатации систем запуска гтд и электрического зажигания топлива

- •Вопрос № 29 Назначение, классификация систем управления режимами работы и регулирования параметров силовых установок.

- •Вопрос № 30

- •Вопрос № 31

- •Вопрос № 32 Электрические системы ограничения частоты вращения роторов гтд

- •Вопрос № 33

- •Вопрос №34 Электрические устройства противопомпажных систем

- •Вопрос № 39 Способы управления электрифицированных систем входными устройствами трд

- •Вопрос № 40???? Вопрос № 41 Система автоматического управления всережимным воздухозаборником по величине степени сжатия воздуха в компрессоре πк

- •Вопрос № 42 Электрические устройства систем управления воздухозаборниками по величине приведенной частоты вращения ротора гтд

- •Вопрос № 43 Введение

- •Общие сведения система всережимного флюгирования лопастей воздушного винта

- •Вопрос № 44 Состав электрической схемы системы всережимного флюгирования лопастей воздушного винта

- •Вопрос № 45 Принудительный ввод лопастей винта во флюгерное положение

- •Вопрос № 46 Автоматический ввод лопастей винта во флюгерное положение при уменьшении продолжительности крутящего момента

- •Вопрос № 47 Автоматическое флюгирование лопастей винта от датчиков по отрицательной тяге и предельным оборотам

- •Вопрос № 48 Частичное флюгирование. Вывод лопастей из флюгерного положения

- •1.1. Электромеханические поплавковые топливомеры.

- •1.2. Емкостные топливомеры.

- •Вопрос № 52

- •Вопрос № 53 Вопрос № 54

- •Автоматы управления выработкой топлива по замкнутой схеме

- •Вопрос № 55 Системы централизованной заправки топливом

- •2.1. Централизованная заправка топливом

- •2.2. Дозаправка самолета топливом в воздухе

- •Вопрос № 56 Расходомеры суммарного и мгновенного расхода топлива

- •Заключение

- •Вопрос № 63 Назначение и классификация бортовых устройств регистрации полётных данных

- •Вопрос № 64 Назначение и классификация наземных автоматизированных систем обработки полётной информации

- •Заключение

- •Вопрос № 65 Назначение и устройство бортовой системы регистрации параметров полета сарпп-12дм

- •Вопрос № 66 Работа бортовой системы регистрации параметров полета сарпп-12дм

- •Вопрос № 67 Назначение и устройство магнитной системы регистрации параметров полетов мсрп-12-96

- •Вопрос № 68 Работа бортовой системы регистрации параметров полета мсрп-12-96

- •Вопрос №69

- •Вопрос № 73 . Техническое обслуживание мсрп-12-96

- •Вопрос № 74 Техническое обслуживание самописца к3-63

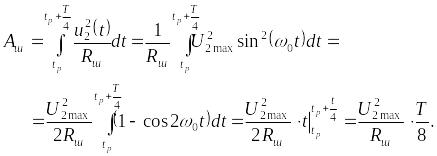

Вопрос №19

Высоковольтные искровые системы зажигания

В качестве источников высокого напряжения используются либо индукционные катушки, либо высоковольтные трансформаторы.

Рассмотрим принцип действия и основные соотношения, описывающие работу индукционной катушки.

Индукционная пусковая катушка зажигания

Индукционная

катушка (ИК) используется как источник

высокого напряжения в высоковольтных

системах зажигания. Она преобразует

постоянный ток низкого напряжения (![]() =

27в) в импульсы высокого напряжения

(10…20 кВ).

=

27в) в импульсы высокого напряжения

(10…20 кВ).

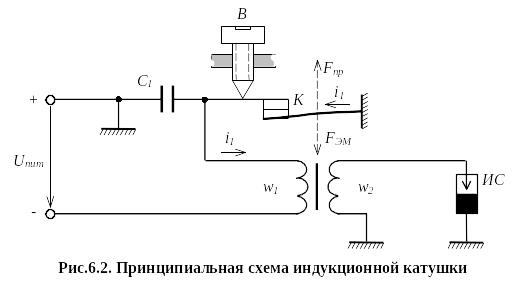

Рассмотрим принцип действия ИК, используя следующую схему (рисунок 6).

Рис. 6. Принципиальная схема индукционной катушки

Индукционная

катушка состоит из ферромагнитного

сердечника, на котором расположены две

обмотки: первичная с числом витков

![]() и вторичная –

и вторичная –

![]() .

.

С

помощью нормально замкнутых контактов

![]() первичная обмотка подключается к

источнику низкого напряжения постоянного

тока. В процессе нарастания тока

первичная обмотка подключается к

источнику низкого напряжения постоянного

тока. В процессе нарастания тока

![]() в первичной обмотке катушки увеличивается

электромагнитная сила

в первичной обмотке катушки увеличивается

электромагнитная сила

![]() ,

притягивающая подвижный пружинный

контакт

к сердечнику. Упругая сила пружинного

контакта

,

притягивающая подвижный пружинный

контакт

к сердечнику. Упругая сила пружинного

контакта

![]() удерживает контакты

в замкнутом состоянии до тех пор, пока

выполняется соотношение

удерживает контакты

в замкнутом состоянии до тех пор, пока

выполняется соотношение

![]() .

Как только сила

станет больше силы

,

контакты разомкнутся и начнется

быстротечный процесс спадания тока

в первичной обмотке катушки. Вследствие

этого во вторичной обмотке катушки

будет наводиться значительная э.д.с.,

достаточная для пробоя запальной

искровой свечи ИС.

.

Как только сила

станет больше силы

,

контакты разомкнутся и начнется

быстротечный процесс спадания тока

в первичной обмотке катушки. Вследствие

этого во вторичной обмотке катушки

будет наводиться значительная э.д.с.,

достаточная для пробоя запальной

искровой свечи ИС.

После размыкания контактов прерывателя и убывания тока в первичной обмотке сила пружины возвратит подвижный контакт в исходное состояние, цепь первичной обмотки снова замкнется и процесс повторится.

Конденсатор

![]() ,

включенный параллельно контактам

прерывателя, служит для образования

цепи при убывании тока

вследствие размыкания контактов. Тем

самым предотвращается искрообразование

на контактах прерывателя и, следовательно,

уменьшается их эрозия.

,

включенный параллельно контактам

прерывателя, служит для образования

цепи при убывании тока

вследствие размыкания контактов. Тем

самым предотвращается искрообразование

на контактах прерывателя и, следовательно,

уменьшается их эрозия.

С

помощью винта

![]() имеется возможность регулировать силу

поджатия контактов прерывателя, т.е.

силу

.

имеется возможность регулировать силу

поджатия контактов прерывателя, т.е.

силу

.

Для

определения величины вторичного

напряжения, возникающего в обмотке

![]() ,

необходимо рассмотреть три этапа работы

индукционной катушки:

,

необходимо рассмотреть три этапа работы

индукционной катушки:

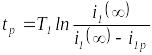

первый этап, который длится от момента замыкания контактов прерывателя до момента их размыкания вследствие нарастания тока в первичной обмотке

;

;второй этап от момента размыкания контактов прерывателя до момента пробоя свечи в результате наведения э.д.с. во вторичной обмотке катушки;

третий этап, охватывающий период, в течение которого протекает электрический разряд между электродами искровой свечи.

Рассмотрим три этапа работы индукционной катушки.

1)

Включение первичной цепи и нарастание

первичного тока.

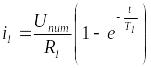

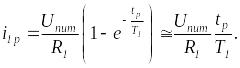

Процесс

нарастания первичного тока

![]() в обмотке

в обмотке

![]() при подключении индукционной катушки

к источнику питания происходит при

разомкнутой вторичной цепи и может быть

описан дифференциальным уравнением

первого порядка

при подключении индукционной катушки

к источнику питания происходит при

разомкнутой вторичной цепи и может быть

описан дифференциальным уравнением

первого порядка

![]() ,

(2)

,

(2)

где

![]() и

и

![]() соответственно индуктивность и активное

сопротивление первичной обмотки.

соответственно индуктивность и активное

сопротивление первичной обмотки.

Поскольку

в начальный момент времени, т.е. при

![]() ,

ток

,

ток

![]() ,

решение уравнения (2) имеет экспоненциальный

характер

,

решение уравнения (2) имеет экспоненциальный

характер

,

(3)

,

(3)

где,

- постоянная времени первичной цепи.

- постоянная времени первичной цепи.

Если

бы под действием электромагнитной силы

первичной обмотки

![]() не

происходило размыкание контактов, то

ток

по окончании переходного процесса

достигал бы величины

не

происходило размыкание контактов, то

ток

по окончании переходного процесса

достигал бы величины

.

Поскольку сопротивление

достаточно мало, ток

.

Поскольку сопротивление

достаточно мало, ток

![]() имеет весьма большое значение. Например,

при

имеет весьма большое значение. Например,

при

![]() и

и

![]() имеем

=

54 А.

имеем

=

54 А.

Однако

ток

увеличивается только до значения

![]() ,

соответствующего моменту размыкания

контактов

,

соответствующего моменту размыкания

контактов

![]() :

:

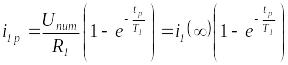

![]() .

.

Рассмотрим

зависимость величины тока размыкания

![]() от параметров системы зажигания.

от параметров системы зажигания.

При увеличении тока по экспоненциальному закону (3) наступает такой момент времени, когда сила пружины , удерживающая контакты прерывателя в замкнутом состоянии, будет уравновешена электромагнитной силой , создаваемой током первичной обмотки .

Этот

момент времени называется моментом

трогания

![]() ,

а соответствующее ему значение тока –

током трогания

,

а соответствующее ему значение тока –

током трогания

![]() .

.

Таким образом

![]()

Поскольку силу можно изменять с помощью регулировочного винта, то величину тока трогания также можно в определенных пределах регулировать. Таким образом, ток трогания зависит от параметров магнитной цепи катушки и силы натяжения пружины.

Движение

якоря и подвижного контакта начинается

после момента трогания, однако вследствие

инерции движущихся частей и наличия

мостиков тока между контактами при их

размыкании фактическое размыкание

первичной цепи катушки происходит с

некоторым запаздыванием

![]() .

Поэтому время размыкания будет несколько

больше времени трогания:

.

Поэтому время размыкания будет несколько

больше времени трогания:

![]()

Величина времени запаздывания для данной конструкции прерывателя является величиной примерно постоянной.

Мостики тока практически не искажают закон нарастания первичного тока (4), но вызывают эрозию контакта, являющегося анодом.

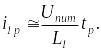

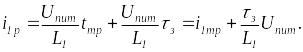

Используя закон (6.3), определим связь тока размыкания с моментом размыкания

.

(4)

.

(4)

Следовательно

.

(5)

.

(5)

Для современных индукционных катушек ток размыкания лежит в пределах 3…5 А.

Например,

при

![]() ,

,

,

,

![]() и

и

![]() имеем:

имеем:

![]() =

0,02 с,

=

1,74 мс.

=

0,02 с,

=

1,74 мс.

Таким

образом,

![]() и

и

.

.

Известно,

что

![]() .

Поэтому для тока размыкания может быть

получено следующее приближенное

выражение:

.

Поэтому для тока размыкания может быть

получено следующее приближенное

выражение:

Подставляя

в это выражение значение

,

получим

,

получим

(6)

(6)

Поскольку

![]() ,

то

,

то

(7)

(7)

Формула (7) устанавливает линейную зависимость между током размыкания и напряжением питания индукционной катушки.

После

размыкания контактов и исчезновения

тока в первичной цепи контакты прерывателя

под действием пружины вновь замкнутся,

и процесс нарастания тока вновь

повторится. Таким образом, индукционная

катушка будет работать в периодическом

режиме с некоторой частотой

![]() .

.

Время

разомкнутого состояния контактов

![]() зависит от параметров пружины, массы

подвижных частей прерывателя и скорости

исчезновения тока

.

Обычно это время слабо зависит от режима

работы катушки и всегда существенно

меньше времени разомкнутого состояния

контактов,

зависит от параметров пружины, массы

подвижных частей прерывателя и скорости

исчезновения тока

.

Обычно это время слабо зависит от режима

работы катушки и всегда существенно

меньше времени разомкнутого состояния

контактов,

![]() .Поэтому

частота работы индукционной катушки

может быть определена следующим образом:

.Поэтому

частота работы индукционной катушки

может быть определена следующим образом:

.

(8)

.

(8)

Используя равенство (6.6), имеем окончательно

(9)

(9)

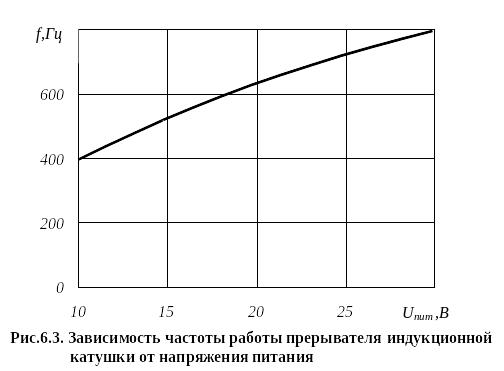

Для рассматриваемого примера получим:

Для авиационных индукционных катушек высоковольтных систем зажигания эта частота находится в пределах 350…1000 Гц.

В соответствии с выражением (9) частота работы прерывателя катушки практически линейно зависит от напряжения источника питания, т.е. от напряжения бортового аккумулятора.

При

запуске двигателя кроме системы зажигания

от аккумулятора питается ряд агрегатов

запуска, в том числе возможно и

электростартер. Поэтому при запуске

напряжение на выходе аккумулятора может

быть существенно ниже своего номинального

значения. Исходя из этого, представляет

интерес фактическая зависимость

![]() ,

которая может быть получена экспериментально.

,

которая может быть получена экспериментально.

На рисунке 7 для примера представлена зависимость частоты работы прерывателя от напряжения источника питания для некоторой высоковольтной системы зажигания.

Рис. 7. Зависимость частоты работы прерывателя индукционной катушки от напряжения питания

Как

видно из графика, при уменьшении величины

![]() с 27 В до 10

с 27 В до 10

В частота уменьшается почти в два раза.

К моменту размыкания контактов прерывателя в поле первичной обмотки будет запасена электромагнитная энергия

.

.

В рассматриваемом примере

![]() .

.

2) Размыкание первичной цепи и наведение высокого напряжения во вторичной обмотке. Рассмотрим особенности процесса размыкания первичной цепи индукционной катушки.

Промежуток между контактами прерывателя сразу после их размыкания очень мал, а градиент потенциала может достигать 104 в/мм и, следовательно, возможен пробой промежутка с последующим возникновением между контактами электрической дуги. Появление дуги сопровождается весьма вредным явлением – эрозией контактов прерывателя.

Уменьшить эрозию контактов или вообще ее исключить можно за счет изготовления контактов прерывателя из вольфрама или платиноиридиевого сплава, а также путем оптимизации параметров электрической цепи системы зажигания. С этой же целью параллельно контактам прерывателя включается искрогасящий конденсатор емкостью 0,2…0,4 мкФ.

Конденсатор кроме искрогашения играет весьма важную роль в обеспечении высокой скорости спадания первичного тока после размыкания контактов прерывателя. Этим самым достигается увеличение э.д.с. самоиндукции в первичной обмотке катушки

![]() .

.

Для доказательства вышесказанного определим зависимость характера спадания тока от величины емкости . Для упрощения анализа будем считать, что конструкция и параметры индукционной катушки выбраны так, что ток через контакты прерывателя при их размыкании отсутствует, а вторичная цепь разомкнута и ее влиянием на первичную цепь можно пренебречь.

В этом приближенном случае схема замещения первичной цепи представится в виде последовательного колебательного контура (рисунок 8).

Рис. 8. Приближённая схема замещения первичной цепи катушки после размыкания

контактов прерывателя до пробоя запальной свечи

В соответствии со схемой замещения имеем

![]() ,

,

где,

![]() ,

,

![]() .

.

Подставляя

выражение для

![]() и

в уравнение напряжений, после преобразования

получим

и

в уравнение напряжений, после преобразования

получим

![]() (10)

(10)

Считая момент времени размыкания нулевым, решим дифференциальное уравнение (10) при следующих начальных условиях:

.

.

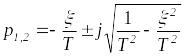

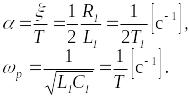

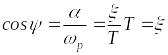

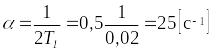

Введем обозначения:

![]() ,

,

где, – постоянная времени контура;

![]() – декремент

затухания.

– декремент

затухания.

Очевидно, что

,

,

где,

![]() – волновое сопротивление контура;

– волновое сопротивление контура;

![]() – затухание;

– затухание;

![]() – добротность

контура.

– добротность

контура.

С учетом введенных обозначений уравнение (10) будет иметь вид

![]() .

(11)

.

(11)

Этому уравнению соответствует характеристическое уравнение

![]()

с

корнями

![]() и

и

![]() :

:

.

.

Для

индукционной катушки характерно, что

![]() ,

поэтому корни

и

комплексно-сопряженные

,

поэтому корни

и

комплексно-сопряженные

.

(12)

.

(12)

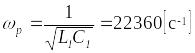

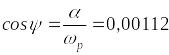

Введем обозначения

Отсюда

следует, что параметры

![]() и

и

![]() имеют размерность частоты, причем

- это резонансная частота последовательного

колебательного контура.

имеют размерность частоты, причем

- это резонансная частота последовательного

колебательного контура.

С учетом введенных обозначений запишем (12) в следующем виде:

![]() .

(13)

.

(13)

Величина

![]() также имеет размерность частоты и

называется собственной частотой контура.

также имеет размерность частоты и

называется собственной частотой контура.

Частоты

,

и

![]() образуют треугольник частот (рисунок

9).

образуют треугольник частот (рисунок

9).

Рисунок 9 – Треугольник частот контура первичной цепи

Очевидно,

что

;

;

![]() .

.

Угол

![]() для индукционных катушек весьма близок

к значению

для индукционных катушек весьма близок

к значению

![]() .

Так, в рассматриваемом примере при

.

Так, в рассматриваемом примере при

![]() имеем

имеем

;

;

;

;

;

;

![]() .

.

Общее

решение уравнения (6.14) будет иметь вид

затухающей по экспоненте синусоиды с

предельным значением

![]()

![]() .

(14)

.

(14)

Параметры

![]() и

и

![]() определяются начальными условиями

определяются начальными условиями

![]() ,

,

.

.

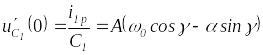

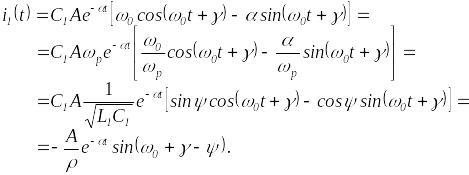

Разрешив эти два условия относительно параметров и , получим

,

(15)

,

(15)

![]() .

.

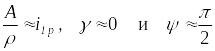

При

реальных значениях величин, входящих

в формулу (15), значение параметра

практически не зависит от величины

.

Поэтому, полагая

![]() ,

получим

,

получим

.

(16)

.

(16)

Для рассматриваемого примера имеем

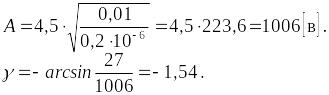

Поскольку

![]() ,

то с учетом (14) можем получить закон

изменения первичного тока:

,

то с учетом (14) можем получить закон

изменения первичного тока:

(17)

(17)

Так

как

![]() ,

то из последнего равенства (17) после

соответствующих преобразований получим

,

то из последнего равенства (17) после

соответствующих преобразований получим

![]() .

(18)

.

(18)

Выражения

для первичного тока

при его интенсивном уменьшении и для

напряжения на индуктивности

![]() можно упростить, поскольку

можно упростить, поскольку

.

.

Используя эти обстоятельства, получим окончательно

![]() ,

(19)

,

(19)

![]() .

(20)

.

(20)

Из формулы (19) следует, что первичный ток после размыкания контактов прерывателя изменяется по затухающей косинусоиде. Скорость спадания тока в первом полупериоде определяется значением частоты , которая в данном случае практически равна резонансной частоте

.

(21)

.

(21)

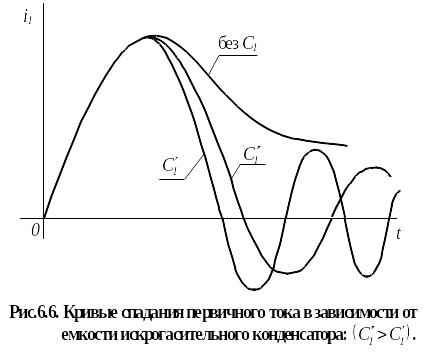

Из (21) видно, что чем меньше величина , тем больше и, следовательно, больше скорость убывания тока . Этот вывод иллюстрирует рисунок 10, на котором изображены кривые изменения тока , начиная от момента замыкания контактов прерывателя.

Рис. 10. Кривые спадания первичного тока в зависимости от ёмкости

искрогасительного конденсатора

Однако емкость можно уменьшать только до некоторого определенного значения, после которого конденсатор теряет свои искрогасительные свойства и между контактами прерывателя возникает дуговой разряд. В последнем случае схема замещения, изображенная на рис. 6.4, уже не соответствует первичной цепи катушки.

В

соответствии с (21) напряжение на

индуктивности

,

или иначе э.д.с. самоиндукции

![]() ,

представляет собой затухающую синусоиду,

начальная амплитуда которой равна

параметру

.

,

представляет собой затухающую синусоиду,

начальная амплитуда которой равна

параметру

.

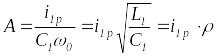

В рассматриваемом примере = 1006 в. Таким образом можно считать, что за счет организации интенсивного убывания тока по цепи искорогасительного конденсатора при размыкании контактов прерывателя реализуется первая ступень в процессе получения высокого напряжения на индуктивной катушке.

При

![]() начальная амплитуда э.д.с. в первичной

обмотке катушки превышает в данном

примере напряжение на входе примерно

в 37 раз.

начальная амплитуда э.д.с. в первичной

обмотке катушки превышает в данном

примере напряжение на входе примерно

в 37 раз.

Дальнейшее

повышение напряжения происходит за

счет коэффициента трансформации

,

поскольку число витков

превышает число витков

в 20 и более раз.

,

поскольку число витков

превышает число витков

в 20 и более раз.

Здесь

необходимо сделать следующее замечание.

Закон изменения первичного тока

и напряжения

при размыкании контактов прерывателя

были получены при условии отсутствия

тока во вторичной цепи. В то же время,

даже до пробоя свечи вторичная цепь

является замкнутой через некоторую

обобщенную емкость

![]() ,

включающую в себя емкость высоковольтных

проводов, соединяющих выход катушки со

свечей, емкость свечи и т.д. Таким образом,

полученные законы имеют приближенный

вид и описывают работу катушки на так

называемую «открытую» цепь.

,

включающую в себя емкость высоковольтных

проводов, соединяющих выход катушки со

свечей, емкость свечи и т.д. Таким образом,

полученные законы имеют приближенный

вид и описывают работу катушки на так

называемую «открытую» цепь.

На

практике работа системы зажигания на

открытую цепь (без свечи) или в условиях,

близких к открытой цепи, когда свеча

имеет недопустимо большое пробивное

напряжение, недопустима. В указанном

случае не происходит передачи энергии

![]() из первичной цепи во вторичную, конденсатор

заряжается до высоких напряжений и

происходит его разряд между контактами

прерывателя. Такое явление может вызвать

сваривание контактов током разряда

конденсатора.

из первичной цепи во вторичную, конденсатор

заряжается до высоких напряжений и

происходит его разряд между контактами

прерывателя. Такое явление может вызвать

сваривание контактов током разряда

конденсатора.

Именно поэтому проверка систем зажигания путем пробы «на искру» без включения свечей недопустима.

Для того, чтобы практически точно определить максимально развиваемое напряжение на выходе индукционной катушки, необходимо в процессе спадания тока рассматривать совместную работу первичной и вторичной цепи, между которыми существует электромагнитная связь.

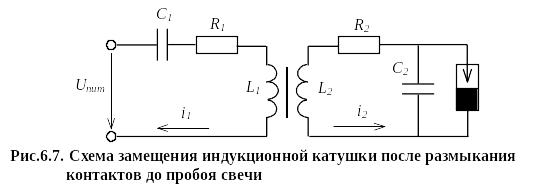

Анализ системы двух связанных контуров приводит к необходимости решать систему дифференциальных уравнений четвертого порядка, соответствующих следующей схеме замещения (рисунок 11).

Рис. 11. Схема замещения индукционной катушки после размыкания контактов до пробоя свечи

Здесь, - обобщенная емкость вторичного контура

![]() ,

,

где,

![]() -

межвитковая емкость вторичной обмотки;

-

межвитковая емкость вторичной обмотки;

![]() -

распределенная емкость высоковольтного

провода;

-

распределенная емкость высоковольтного

провода;

![]() -

емкость свечи.

-

емкость свечи.

Заметим,

что обычно

![]() ,

если только во вторичную цепь не

включается по принципиальным соображениям

специальный конструктивно выполненный

конденсатор.

,

если только во вторичную цепь не

включается по принципиальным соображениям

специальный конструктивно выполненный

конденсатор.

Сопротивления

и

![]() учитывают только активные сопротивления

обмоток катушек и соединительных

проводов, однако для точного определения

максимального выходного напряжения

катушки необходимо учитывать все

причины, обуславливающие затухание

колебаний токов в первичном и вторичном

контурах.

учитывают только активные сопротивления

обмоток катушек и соединительных

проводов, однако для точного определения

максимального выходного напряжения

катушки необходимо учитывать все

причины, обуславливающие затухание

колебаний токов в первичном и вторичном

контурах.

Определение максимального выходного напряжения может быть существенно упрощено, если использовать не систему дифференциальных уравнений для мгновенных значений токов и напряжений в контурах системы зажигания, а применить так называемый метод энергетического баланса.

Этот метод хотя и является приближенным, однако дает удобное для анализа аналитическое решение.

3)

Определение максимального выходного

напряжения индукционной катушки.

Как было

отмечено на предыдущей лекции, для

определения максимального значения

напряжения на выходе индукционной

катушки

![]() необходимо в общем случае интегрировать

систему четырех обыкновенных

дифференциальных уравнений, описывающих

электрические процессы в индуктивно

связанных контурах первичной и вторичной

обмоток катушки.

необходимо в общем случае интегрировать

систему четырех обыкновенных

дифференциальных уравнений, описывающих

электрические процессы в индуктивно

связанных контурах первичной и вторичной

обмоток катушки.

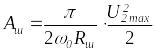

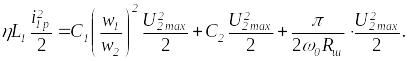

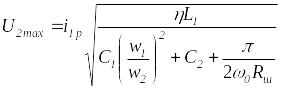

Однако эту задачу можно решить более простым методом на основе энергетического баланса. Это решение выполняется при некоторых упрощающих допущениях, поэтому оно будет приближенным, но вполне достаточным для анализа влияния параметров системы зажигания на величину напряжения .

Итак,

допустим, что коэффициент индуктивной

связи обмоток катушки

![]() равен единице, т.е.

равен единице, т.е.

В

таком случае можно считать, что контуры

первичной и вторичной обмоток катушки

связаны электрически. Следовательно,

в соответствии со схемой замещения,

изображенной на рисунке 6.11, максимальные

напряжения

![]() и

на конденсаторах

и

достигаются одновременно и через

четверть периода затухающего колебательного

процесса после момента размыкания

контактов

.

и

на конденсаторах

и

достигаются одновременно и через

четверть периода затухающего колебательного

процесса после момента размыкания

контактов

.

Энергия,

запасенная в магнитном поле первичной

обмотки катушки к моменту времени

,

переходит в момент времени

![]() в энергию электростатических полей

конденсаторов

и

,

а также частично превращается в энергию

тепловых потерь.

в энергию электростатических полей

конденсаторов

и

,

а также частично превращается в энергию

тепловых потерь.

Потери

энергии, связанные с активным сопротивлением

обмоток катушки, а также тепловые потери

в стали сердечника катушки учтем

некоторым коэффициентом

![]() .

.

Учтем

также дополнительные потери энергии

![]() ,

происходящие на нагарообразовании

между электродами запальной свечи,

имеющем некоторое эквивалентное

шунтирующее сопротивление

,

происходящие на нагарообразовании

между электродами запальной свечи,

имеющем некоторое эквивалентное

шунтирующее сопротивление![]() .

.

Энергия

выделяется на сопротивлении

за малое время

![]() ,

поэтому при ее определении можно

затуханием колебательного процесса

пренебречь. Это допустимо, поскольку

декремент затухания

в данном случае весьма мал:

,

поэтому при ее определении можно

затуханием колебательного процесса

пренебречь. Это допустимо, поскольку

декремент затухания

в данном случае весьма мал:

![]()

Таким образом, имеем

Поскольку

,

то потери энергии на шунтирующем

сопротивлении нагара определяются

следующим соотношением:

,

то потери энергии на шунтирующем

сопротивлении нагара определяются

следующим соотношением:

.

(22)

.

(22)

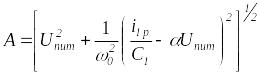

Запишем уравнение баланса энергии для момента времени . С учетом принятых допущений и обозначений имеем

![]() +Aш.

(23)

+Aш.

(23)

Учитывая то, что

,

,

и подставляя (6.25) в (6.26), получим

Из этого соотношения определяется напряжение . А именно

(24)

(24)

Подставим

в (6.27) выражение (6.10), определяющее ток

![]() ,

и получим окончательно

,

и получим окончательно

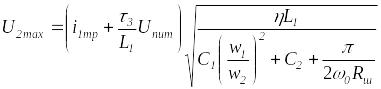

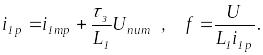

(25)

(25)

На основании этого, можно сделать следующие выводы:

1) Повышение напряжения может быть получено за счет увеличения тока трогания с помощью регулировочного винта прерывателя. При этом необходимо иметь ввиду, что с увеличением тока трогания уменьшается частота импульсов на выходе индукционной катушки. Действительно, в соответствии с (6.10) и (6.12) имеем:

![]()

2) Увеличения напряжения можно добиться на стадии разработки системы зажигания за счет уменьшения емкостей и . Однако, уменьшать емкость искрогасящего конденсатора можно лишь до определенных пределов (0,2…0,4 мкФ), поскольку с уменьшением емкости начинает увеличиваться процесс эрозии контактов прерывателя.

Емкость вторичной цепи , являющаяся некоторой обобщенной емкостью, может быть уменьшена лишь за счет уменьшения емкости высоковольтного экранированного провода, соединяющего индукционную катушку с запальной свечой.

Исходя из этого, требуется располагать источник высоковольтного напряжения возможно ближе к камере сгорания так, чтобы длина высоковольтного провода не превышала 1,5…2,0 м.

3) Источником входного напряжения для индукционной катушки является бортовая аккумуляторная батарея. Поскольку при запуске ГТД одновременно с включением системы зажигания работает электростартер, то напряжение может быть существенно ниже номинального напряжения аккумуляторной батареи.

Уменьшение напряжения приводит к уменьшению величины . Поэтому необходимо, чтобы при проектировании системы зажигания была предусмотрена возможность ее надежной работы при пониженном до 13…14 в напряжении .

4) В процессе эксплуатации системы зажигания вследствие образования нагара на изоляторе запальной свечи может существенно снижаться величина эквивалентного шунтирующего сопротивления между ее электродами. Это приводит к уменьшению действительного значения напряжения и снижению эффективности работы системы зажигания с искровыми свечами.

Следовательно, искровые свечи должны периодически очищаться от нагарообразования так, чтобы сопротивление между электродами было не менее 50…100 кОм.

Некоторого

уменьшения влияния падения величины

сопротивления

можно добиться в процессе проектирования

системы зажигания за счет увеличения

собственной частоты

.

.

Итак,

если

превысит напряжение пробоя свечи

![]() (3), то в работе системы зажигания наступает

третий этап.

(3), то в работе системы зажигания наступает

третий этап.

Пробой запальной свечи зажигания и образование искрового разряда

При пробое свечи между ее электродами возникает высоковольтный искровой разряд. В процессе разряда выделяется энергия, необходимая для воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания ГТД.

Искровой разряд имеет две составляющие: емкостную и индуктивную. Емкостная составляющая образуется за счет энергии разряда емкости , а индуктивная составляющая – за счет энергии, оставшейся к моменту начала разряда в магнитном поле катушки.

После пробоя свечи вторичный контур представляет собой высокочастотный колебательный контур, индуктивно связанный с первичным контуром катушки. Поскольку распределенная емкость весьма мала, частота затухающих колебаний емкостной составляющей разряда достигает нескольких МГц.

Индуктивная составляющая разряда имеет апериодический характер и несет основную энергию искрового разряда, достаточную для подогрева, испарения и воспламенения топливовоздушной смеси. Поэтому высоковольтные системы зажигания с индукционной катушкой, работающей на искровую свечу, являются высоковольтными индуктивными системами зажигания.

Достоинство высоковольтных искровых систем зажигания с индукционной катушкой состоит в их конструктивной простоте и надежности.

Однако они имеют существенные недостатки, вследствие которых их применение на современных летательных аппаратах весьма ограничено. К этим недостаткам следует отнести:

малую величину энергии, выделяемой на искровой свече,

;

;влияние условий полета на эффективность искрового разряда;

необходимость периодического удаления нагарообразования на искровых свечах, усложняющую техническую эксплуатацию подобных систем зажигания;

высокое рабочее напряжение (15…20 кВ), являющееся источником повышенной опасности.