- •Глава 1. Антропометрия

- •1.1. Определение антропометрических точек на теле

- •1.1.1. Антропометрические точки на голове

- •1.1.2. Антропометрические точки на туловище

- •1.1.3. Антропометрические точки на конечностях

- •1.2. Антропометрические точки на черепе

- •1.3. Измерение продольных размеров тела

- •1.4. Измерение диаметров

- •1.5. Измерение обхватных размеров тела

- •1.6. Определение веса тела

- •1.7. Определение поверхности тела

- •2.1. Голова

- •2.2. Головной мозг

- •2.3. Глазная область

- •2.4. Область носа

- •2.5. Губы

- •2.6. Ушная раковина

- •2.7. Покровы тела

- •2.7.1. Кожа

- •2.7.2. Волосы

- •2.7.3. Пигментация

- •2.8. Зубы

- •Глава 3. Возрастная антропология

- •3.1. Рост и развитие организма

- •3.1.1. Общая периодизация онтогенеза

- •3.2. Биологический возраст

- •3.2.1. Вторичные половые признаки

- •3.2.2. Скелетный возраст

- •3.2.3. Зубная зрелость

- •3.2.4. Физиологические и биохимические критерии

- •3.2.5. Психическое развитие

- •3.2.6. Старение организма

- •3.2.7. Видовая продолжительность жизни

- •3.3. Акселерация

- •Глава 4. Конституциональная антропология

- •4.1. Пропорции тела

- •4.1.1. Возрастная изменчивость пропорций тела

- •4.1,2. Половые различия в пропорциях тела

- •4.2. Состав тела

- •4.2.1. Удельный вес тела

- •4.2.1. Удельный вес тела

- •4.2.2. Физиолого-биохимические корреляции компонентов веса тела

- •4.3. Морфологические аспекты конституции

- •4.3.1. Мужские конституции

- •4.3.2. Женские конституции

- •4.3.3. Детские конституции

- •4.4. Психофизиологические аспекты конституции

- •4.4.1. Конституции и физиологические особенности

- •4.4.2. Конституции и психологические особенности

- •Глава 5. Современные приматы

- •5.1. Подотряд полуобезьяны (Ргоsimii)

- •5.1.1. Семейство тупайеобразные (Тираiidae)

- •5.1.2. Семейство лемуры (Lemuridae)

- •5.1.3. Семейство индризиды (Indrisidае)

- •5.1.4. Семейство руконожковые (Daubentonidае)

- •5.1.5. Семейство лоризиды (Lorisidае)

- •5.1,6. Семейство долгопяты (Таrsidае)

- •5.2. Подотряд человекоподобные высшие приматы (Аnthropoidеа)

- •5.2.1. Семейство игрункообразных (Саllitrichidае)

- •5.2.2. Семейство цебиды (Сеbidае)

- •5.2.3. Семейство мартышкообразные (Сеrcopithecidае)

- •5.2.4. Семейство гиббоновые (Нуlobatidае)

- •5.2.5. Семейство понгиды (Роngidае)

- •5.2.6. Семейство люди (Ноminidае)

- •Учебно – методический комплекс

2.7.2. Волосы

В строении волоса различают корень — часть волоса, расположенную в толще кожи, и стержень — ту часть, которая выступает над кожей. В стержне волоса выделяют сердцевину, или мозговое вещество, корковый слой и наружный слой — кутикулу.

В течение жизни у человека последовательно появляются три типа волосяного покрова: первичный, или зародышевый, вторичный и третичный. Первичный волосяной покров, или лануго, выражен у плода и к моменту рождения сменяется вторичным, или детским. Третичный волосяной покров появляется к началу полового созревания на определенных участках тела. Это волосы в области лобка и подмышечной впадины, а у мужчин на лице (усы и борода), на животе, груди и конечностях. Зародышевые волосы самые тонкие — менее 0,03 мм в диаметре. Вторичный волосяной покров образован волосами толщиной 0,03—0,05 мм, которые покрывают все тело. Волосы головы, брови и ресницы также относятся к вторичному волосяному покрову, но имеют большую толщину.

Важным признаком является форма волос головы. Различают три основных типа волос: прямые, волнистые и курчавые и несколько подтипов (рис. 18).

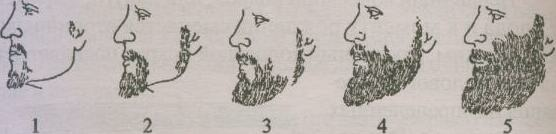

Большое значение в этнической антропологии придают степени развития бороды (рис. 19).

Рис. 19. Степени развития бороды:

1 — очень слабо; 2 — слабо; 3 — средне; 4 — сильно; 5 — очень сильно 1

2.7.3. Пигментация

Окраска кожи, волос и радужки глаз зависит от распределения в них пигмента меланина. Отсутствие меланина — альбинизм — является патологией.

В коже меланин образуется в клетках росткового слоя эпидермиса. Меланин может быть распределен диффузно или в виде зерен. Диффузный меланин сдвигает окраску кожи к красноватым тонам. Чем выше концентрация меланина, тем темнее окраска кожи. Под воздействием солнечных лучей образование меланина усиливается — возникает «загар». При определении цвета кожи выделяют 5 крупных групп — от очень светлой кожи до очень темной.

В волосах пигмент сосредоточен в корковом слое. Отечественные антропологи различают 5 крупных групп окраски волос: белокурые, светло-русые, русые, темно-русые и черные. Среди населения земного шара преобладают темные волосы.

Цвет глаз определяется количеством и глубиной залегания пигмента в радужке. Если пигмент сосредоточен в глубоких слоях, то окраска глаз синяя или голубая, пигмент в поверхностных слоях обусловливает желтую окраску.

В.В. Бунак выделил 3 основных типа окраски глаз: темный (от черного до желтого), переходный (от буро-желто-зеленого до серого с бурой каемкой) и светлый (от серого до синего).

2.8. Зубы

У человека, как и у большинства млекопитающих, дифидонтная зубная система — последовательно прорезываются два поколения зубов: на смену 20 молочным зубам приходят 32 постоянных зуба (рис. 20). Зубная формула для постоянных зубов у человека:

3212:2123

3212:2123 '

Или I![]() С

С![]() .Р

-М-

.Р

-М-![]() .1—

резцы; С— клыки; Р—

малые коренные зубы; М—

большие коренные зубы.Рn

— премоляр

нижней челюсти; Мn—

моляр верхней челюсти.

.1—

резцы; С— клыки; Р—

малые коренные зубы; М—

большие коренные зубы.Рn

— премоляр

нижней челюсти; Мn—

моляр верхней челюсти.

Общепринятой теорией происхождения зубов у млекопитающих, в том числе зубов приматов, является три- туберкулярная теория, основанная Коном и развитая Ос-борном. Коронка простого зуба рептилий приобретала более сложное строение благодаря появлению на ее верхушке, наряду с основным конусом — проконусом — еще двух добавочных: переднего, или параконуса, и заднего, или метаконуса (для нижнего зуба названия кончаются на «ид»:

протоконид, параконид и метаконид), получилась стадия трикодонтных зубов.

В дальнейшем подобные зубы усложнились в своем строении в связи с общим ходом эволюции их обладателей и их способом питания и приобрели весьма разнообразные формы в разных группах млекопитающих. При усложнении коронки число корней увеличивалось в некотором, но не в полном, соответствии с размером усложнения верхней части зуба.

По мере разрастания и повышения пятки на ней появляются новые бугорки, и получаются пяти- и шестибугорчатые зубы: на тритоне между протоконусом и парако-нусом вдвигается добавочный бугорок — протоконулюс, а между протоконусом и метаконусом — добавочный бугорок — метаконулюс; на талониде позади метаконида формируется основной бугорок — энтоконид, между последним и гопоконидом — добавочный бугорок гипоко-нулид, иначе, по своему положению посредине заднего отдела талонида у современного человека и у некоторых других приматов, называемый мезоконидом. Наконец, у некоторых дриопитеков, у оранга и современных людей между энтоконидом и гипоконулидом встречается еще один добавочный бугорок — «шестой бугорок».

Приведем список названий бугорков с их общепринятыми сокращенными обозначениями согласно тритубер-кулярной теории Кона—Осборна (рис. 21).

Бугорки на верхних молярах:

Передний наружный — параконус.Передний промежуточный — протоконулюс у человека отсутствует.

Передний внутренний. Задний наружный — метаконус. Задний промежуточный — метаконулюс у человека отсутствует.Задний внутренний — гипоконус

Бугорки на нижних молярах:

Передний внутренний — параконид у человека отсутствует.

Передний наружный — протоконид. Задний внутренний — метаконид Задний наружный — гипоконид. Самый задний внутренний — энтоконид

Задний промежуточный средний — гипоконулид или мезоконид

Задний добавочный внутренний — шестой бугорок или бугорок Кирабелли встречается не всегда.