- •Глава 1. Введение в физику полупроводников.

- •1. Энергетические уровни твердого тела.

- •2. Зонная структура полупроводников и типы проводимости.

- •Законы распределения носителей в зонах полупроводника.

- •Концентрация носителей в собственном и примесном полупроводниках.

- •С ростом температуры, когда примесный полупроводник постепенно превращается в собственный, уровень Ферми смещается к середине запрещенной зоны.

- •Подвижность носителей.

- •6. Электропроводность.

- •7. Рекомбинация носителей.

- •8. Законы движения носителей в полупроводниках.

- •9. Кинетика носителей заряда в полупроводниках.

- •10. Эффект поля.

- •Глава 2. Электронно-дырочные переходы.

- •1. Основные определения.

- •2. Классификация p-n переходов.

- •3. Структура p-n перехода.

- •4. Анализ перехода в равновесном состоянии.

- •5. Анализ перехода в неравновесном состоянии.

- •6. Контакт металл-полупроводник.

- •Глава 3. Полупроводниковые диоды.

- •1.Исходные предпосылки.

- •3. Характеристические сопротивления.

- •4. Обратная характеристика реального диода.

- •5. Эквивалентная схема диода по постоянному току при обратном смещении.

- •Пробой p-n перехода.

- •7. Прямая характеристика реального диода.

- •8.Барьерная и диффузионная емкости диода.

- •9. Классификация диодов.

- •1) По технологическим методам создания электрических переходов и диодных структур

- •2) По выполняемой функции диодов.

- •1.Выпрямительные низкочастотные диоды. Они используются в источниках питания для выпрямления переменного тока.

- •3. Импульсные диоды. Предназначены для работы в импульсном режиме, т.Е. В устройствах формирования и преобразования импульсных сигналов, ключевых и цифровых схемах.

- •Глава 4. Биполярные транзисторы.

- •1. Введение.

- •2. Способы включения транзистора.

- •3. Распределение носителей в базе.

- •4. Модуляция толщины базы.

- •5. Статические характеристики транзистора.

- •6. Статические параметры транзистора.

- •7. Динамические параметры транзистора.

- •2. Коэффициент переноса. Для определения коэффициент переноса воспользуемся нестационарным уравнением диффузии:

- •8. Характеристики и параметры транзистора при включении с общим эмиттером.

- •9. Схема с общим коллектором

- •10. Разновидности дискретных транзисторов

- •Глава 5. Полевые транзисторы.

- •Введение.

- •2. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом.

- •Крутизна характеристики:

- •Выходное сопротивление

- •3) Коэффициент усиления:

- •Цепь затвора характеризуется входным сопротивлением транзистора:

- •2. Полевые транзисторы с изолированным затвором.

- •2. Эквивалентные схемы полевых транзисторов.

- •Глава 6. Элементы интегральных схем.

- •3. Особенности устройств цифровых интегральных схем на биполярных транзисторах.

- •Глава 1. Усилительные каскады на биполярных транзисторах.

- •1.1. Усилительный каскад с общим эмиттером.

- •Расчет усилительного каскада по переменному току.

- •1). Средние частоты.

- •2). Нижние частоты.

- •3). Верхние частоты.

- •Глава 2. Усилители на полевом транзисторе с управляющим p-n-переходом и n-каналом.

- •1.1. Расчет усилительного каскада по постоянному току.

- •2.2. Расчет усилительного каскада по переменному току.

- •Сопротивление .

- •1). Основные расчетные соотношения в области средних частот.

- •2) Основные расчетные соотношения в области нижних частот.

- •3) Основные расчетные соотношения в области верхних частот.

5. Статические характеристики транзистора.

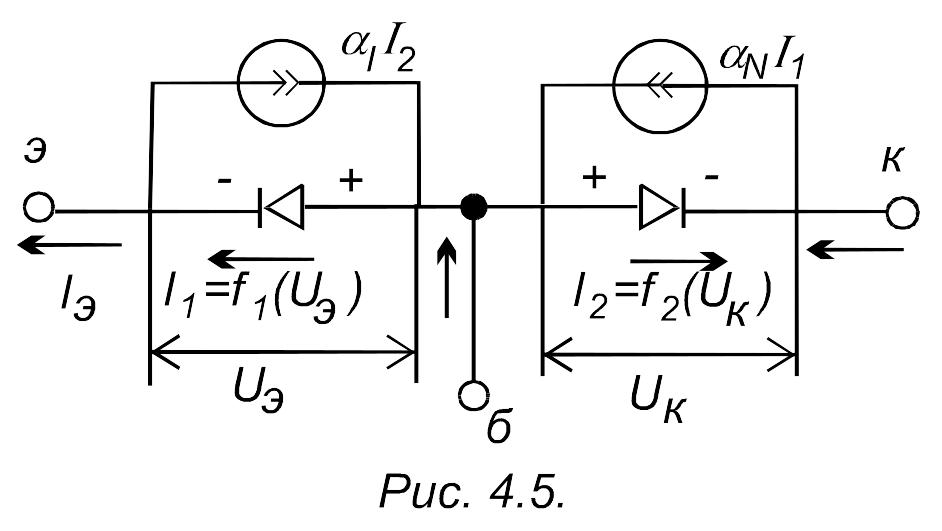

Модель Молла-Эберса. Для вывода основных характеристик транзистора реальный транзистор можно заменить его идеализированной эквивалентной схемой (рис.4.5).

![]() и

и

![]() ,

учитывающие взаимодействие переходов

в реальных транзисторах. Эквивалентная

схема получается, если пренебречь

эффектом модуляции толщины базы вместе

с его следствиями, а также сопротивлением

базы.

,

учитывающие взаимодействие переходов

в реальных транзисторах. Эквивалентная

схема получается, если пренебречь

эффектом модуляции толщины базы вместе

с его следствиями, а также сопротивлением

базы.

Если

эмиттерный переход смещен в прямом

направлении и через него проходит ток

![]() ,

то ток в коллекторном переходе оказывается

меньше за счет рекомбинации части

носителей в базе. В схеме это учтено

генератором тока

,

где

,

то ток в коллекторном переходе оказывается

меньше за счет рекомбинации части

носителей в базе. В схеме это учтено

генератором тока

,

где

![]() <1

– коэффициент

передачи эмиттерного тока.

Индекс "

<1

– коэффициент

передачи эмиттерного тока.

Индекс "![]() "

означает нормальное включение транзистора.

Если транзистор работает в инверсном

включении (отрицательное смещение на

коллекторе и положительное на эмиттере),

то прямому коллекторному току

"

означает нормальное включение транзистора.

Если транзистор работает в инверсном

включении (отрицательное смещение на

коллекторе и положительное на эмиттере),

то прямому коллекторному току

![]() соответствует эмиттерный ток

соответствует эмиттерный ток

![]() ,

втекающий в эмиттер. Коэффициент

,

втекающий в эмиттер. Коэффициент

![]() есть коэффициент

передачи коллекторного тока,

а индекс "

есть коэффициент

передачи коллекторного тока,

а индекс "![]() "

означает инверсное включение. Таким

образом, в общем случае токи эмиттера

и коллектора складываются из двух

компонентов: инжектируемого (

или

)

и собираемого (

или

"

означает инверсное включение. Таким

образом, в общем случае токи эмиттера

и коллектора складываются из двух

компонентов: инжектируемого (

или

)

и собираемого (

или

![]() ):

):

![]() ; (4.9а)

; (4.9а)

![]() . (4.9б)

. (4.9б)

Будем считать, что ВАХ каждого из -переходов описывается выражениями:

![]() ; (4.10а)

; (4.10а)

![]() ,

(4.10б)

,

(4.10б)

где

![]() и

и

![]() – тепловые токи соответствующих

переходов. Каждый из них можно измерить,

задавая обратное напряжение

на данном переходе и закорачивая второй

переход. Однако на практике принято

измерять тепловые токи, не закорачивая,

а обрывая цепь второго перехода.

Соответствующие значения обозначают

через

– тепловые токи соответствующих

переходов. Каждый из них можно измерить,

задавая обратное напряжение

на данном переходе и закорачивая второй

переход. Однако на практике принято

измерять тепловые токи, не закорачивая,

а обрывая цепь второго перехода.

Соответствующие значения обозначают

через

![]() и

и

![]() .

.

С помощью формул (4.9) нетрудно установить связь между тепловыми токами, измеренными в режиме холостого хода и в режиме короткого замыкания второго перехода:

![]() ; (4.11а)

; (4.11а)

![]() . (4.11б)

. (4.11б)

Именно величины и принято называть тепловыми токами переходов в транзисторах.

Подставляя токи и из (4.10а,б) в соотношения (4.9а,б), найдем аналитические выражения для статических ВАХ транзистора:

![]() ; (4.12а)

; (4.12а)

![]() . (4.12б)

. (4.12б)

Ток

базы легко записать как разность токов

![]() и

и

![]() :

:

![]() . (4.12в)

. (4.12в)

Выражения (4.12а,б,в) называются формулами Молла-Эберса. Они являются математической моделью транзистора и составляют основу для анализа его статических режимов.

Можно показать, что в транзисторах выполняется соотношение:

![]() .

(4.13)

.

(4.13)

Оно позволяет упрощать выражения, полученные на основе формул (4.12а,б,в).

![]() и

и

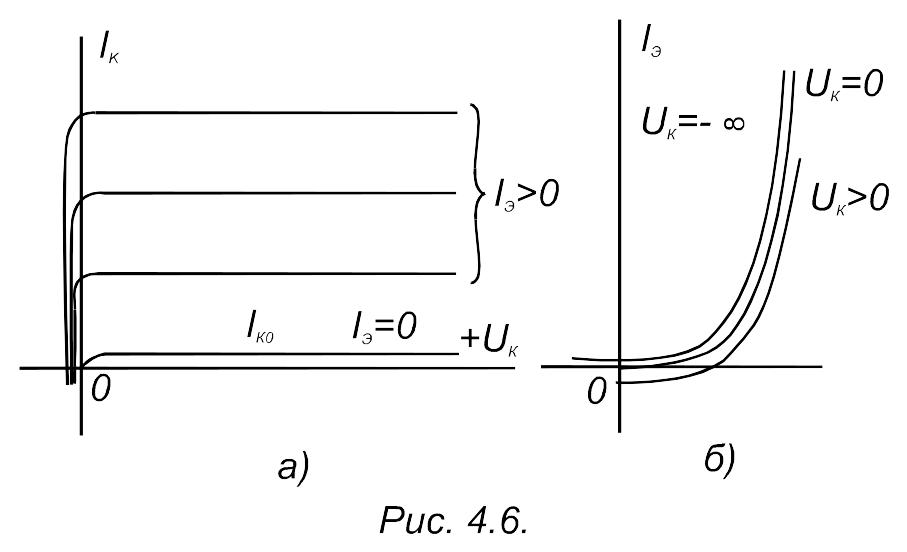

![]() . Одно из таких семейств, представляющих

функцию

. Одно из таких семейств, представляющих

функцию

![]() с параметром

(рис. 4.6а) называют семейством выходных

или коллекторных характеристик; второе,

представляющее функцию

с параметром

(рис. 4.6а) называют семейством выходных

или коллекторных характеристик; второе,

представляющее функцию

![]() с параметром

с параметром

![]() (рис. 4.6б) – семейством входных

или эмиттерных характеристик.

(рис. 4.6б) – семейством входных

или эмиттерных характеристик.

Оба семейства легко получаются из формул (4.12а,б,в) и записываются в виде:

![]() ; (4.14а)

; (4.14а)

(4.14б)

(4.14б)

Из рис. 4.6а ясно видны два резко различных режима работы транзистора: нормальный активный режим, соответствующий обратным напряжениям на коллекторном переходе (первый квадрант), и режим двойной инжекции или насыщения, соответствующий прямым напряжениям на коллекторном переходе (второй квадрант). Активный режим характерен для усилительный схем, а режим двойной инжекции – для ключевых (импульсных) схем.

Для

активного режима формулы (4.14а,б)

упрощаются, так как при

![]() исчезают экспоненциальные члены. Если,

кроме того, пренебречь величиной

исчезают экспоненциальные члены. Если,

кроме того, пренебречь величиной

![]() ,

то формулы (4.14а,б) можно записать как:

,

то формулы (4.14а,б) можно записать как:

![]() ; (4.15а)

; (4.15а)

![]() . (4.15б)

. (4.15б)

Из выражений (4.15а,б) следует , что в активном режиме коллекторное напряжение не влияет ни на выходную (коллекторную), ни на входную (эмиттерную) характеристики.

Для режима двойной инжекции характерен спад коллекторного тока при неизменном эмиттерном токе. Это – результат встречной инжекции со стороны коллектора.

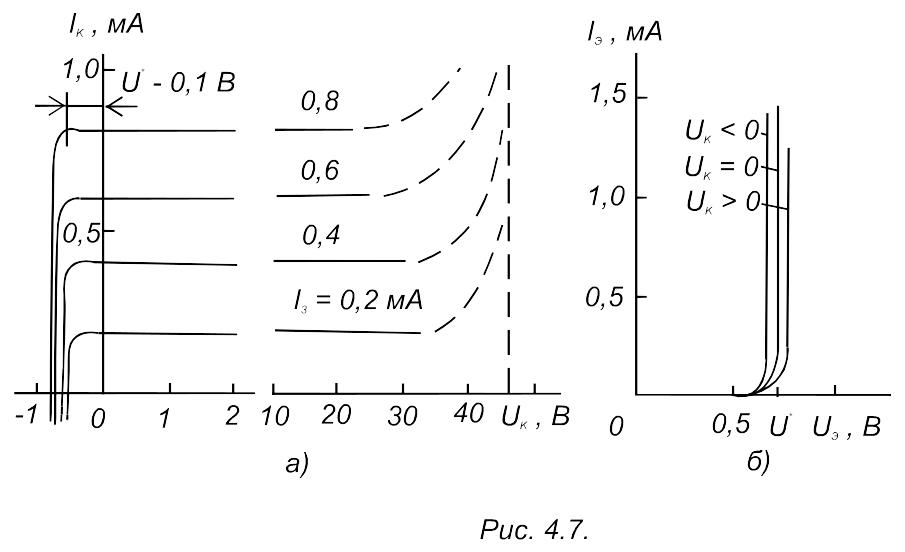

Реальные

статические характеристики.

В формулах Молла-Эберса не учитывается

целый ряд факторов, таких, как эффект

Эрли, пробой перехода, зависимость

![]() от тока и др. Поэтому характеристики на

рис.4.6 в значительной степени идеализированы.

Реальные коллекторные и эмиттерные

характеристики показаны на рис. 4.7 а,б.

от тока и др. Поэтому характеристики на

рис.4.6 в значительной степени идеализированы.

Реальные коллекторные и эмиттерные

характеристики показаны на рис. 4.7 а,б.

При

нагреве транзистора, кривые смещаются

вверх в область больших токов из-за

роста тока

![]() .

.

В

активном режиме (1-ый квадрант), усредняя

нелинейное сопротивление

![]() ,

можно охарактеризовать коллекторное

семейство ОБ достаточно строгим

соотношением:

,

можно охарактеризовать коллекторное

семейство ОБ достаточно строгим

соотношением:

![]() . (4.16)

. (4.16)

Кривые эмиттерного семейства (рис.4.7б) образуют довольно плотный «пучок», потому что влияние коллекторного напряжения на эмиттерное (внутренняя обратная связь – следствие эффекта Эрли) очень мало.

При

нагреве транзистора кривые смещаются

влево в область меньших напряжений. При

одном и том же эмиттерном токе эмиттерные

напряжения у кремниевых транзисторов

на

![]() В

больше, чем у германиевых, но все же

обычно не превышают

В

больше, чем у германиевых, но все же

обычно не превышают

![]() В.

В.

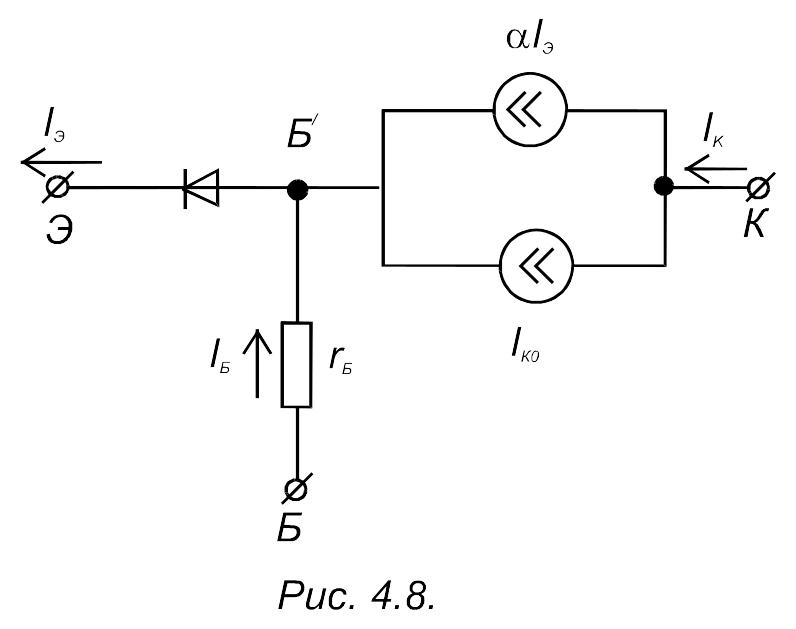

Эквивалентная схема транзистора для постоянных составляющих. Воспользуемся схемой, представленной на рис.4.5.

![]() и

и

![]() ,

причем

,

причем

![]() .

В этом случае согласно (4.10б) имеем

.

В этом случае согласно (4.10б) имеем

![]() .

Соответственно токи генераторов на

рис. 4.5 будут равны

.

Соответственно токи генераторов на

рис. 4.5 будут равны

![]() и

и

![]() .

Первым из них для простоты пренебрегаем

(это вполне допустимо, если

.

Первым из них для простоты пренебрегаем

(это вполне допустимо, если

![]() ),

а постоянную составляющую

),

а постоянную составляющую

![]() объединим с током

объединим с током

![]() ,

также протекающую через коллекторный

диод. В результате , учитывая (4.11б),

получим эквивалентную схему, показанную

на рис. 4.8 и соответствующую выражению

(4.15а). Такая схема полезна для расчета

режима усилительных каскадов.

,

также протекающую через коллекторный

диод. В результате , учитывая (4.11б),

получим эквивалентную схему, показанную

на рис. 4.8 и соответствующую выражению

(4.15а). Такая схема полезна для расчета

режима усилительных каскадов.