- •Глава 1. Введение в физику полупроводников.

- •1. Энергетические уровни твердого тела.

- •2. Зонная структура полупроводников и типы проводимости.

- •Законы распределения носителей в зонах полупроводника.

- •Концентрация носителей в собственном и примесном полупроводниках.

- •С ростом температуры, когда примесный полупроводник постепенно превращается в собственный, уровень Ферми смещается к середине запрещенной зоны.

- •Подвижность носителей.

- •6. Электропроводность.

- •7. Рекомбинация носителей.

- •8. Законы движения носителей в полупроводниках.

- •9. Кинетика носителей заряда в полупроводниках.

- •10. Эффект поля.

- •Глава 2. Электронно-дырочные переходы.

- •1. Основные определения.

- •2. Классификация p-n переходов.

- •3. Структура p-n перехода.

- •4. Анализ перехода в равновесном состоянии.

- •5. Анализ перехода в неравновесном состоянии.

- •6. Контакт металл-полупроводник.

- •Глава 3. Полупроводниковые диоды.

- •1.Исходные предпосылки.

- •3. Характеристические сопротивления.

- •4. Обратная характеристика реального диода.

- •5. Эквивалентная схема диода по постоянному току при обратном смещении.

- •Пробой p-n перехода.

- •7. Прямая характеристика реального диода.

- •8.Барьерная и диффузионная емкости диода.

- •9. Классификация диодов.

- •1) По технологическим методам создания электрических переходов и диодных структур

- •2) По выполняемой функции диодов.

- •1.Выпрямительные низкочастотные диоды. Они используются в источниках питания для выпрямления переменного тока.

- •3. Импульсные диоды. Предназначены для работы в импульсном режиме, т.Е. В устройствах формирования и преобразования импульсных сигналов, ключевых и цифровых схемах.

- •Глава 4. Биполярные транзисторы.

- •1. Введение.

- •2. Способы включения транзистора.

- •3. Распределение носителей в базе.

- •4. Модуляция толщины базы.

- •5. Статические характеристики транзистора.

- •6. Статические параметры транзистора.

- •7. Динамические параметры транзистора.

- •2. Коэффициент переноса. Для определения коэффициент переноса воспользуемся нестационарным уравнением диффузии:

- •8. Характеристики и параметры транзистора при включении с общим эмиттером.

- •9. Схема с общим коллектором

- •10. Разновидности дискретных транзисторов

- •Глава 5. Полевые транзисторы.

- •Введение.

- •2. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом.

- •Крутизна характеристики:

- •Выходное сопротивление

- •3) Коэффициент усиления:

- •Цепь затвора характеризуется входным сопротивлением транзистора:

- •2. Полевые транзисторы с изолированным затвором.

- •2. Эквивалентные схемы полевых транзисторов.

- •Глава 6. Элементы интегральных схем.

- •3. Особенности устройств цифровых интегральных схем на биполярных транзисторах.

- •Глава 1. Усилительные каскады на биполярных транзисторах.

- •1.1. Усилительный каскад с общим эмиттером.

- •Расчет усилительного каскада по переменному току.

- •1). Средние частоты.

- •2). Нижние частоты.

- •3). Верхние частоты.

- •Глава 2. Усилители на полевом транзисторе с управляющим p-n-переходом и n-каналом.

- •1.1. Расчет усилительного каскада по постоянному току.

- •2.2. Расчет усилительного каскада по переменному току.

- •Сопротивление .

- •1). Основные расчетные соотношения в области средних частот.

- •2) Основные расчетные соотношения в области нижних частот.

- •3) Основные расчетные соотношения в области верхних частот.

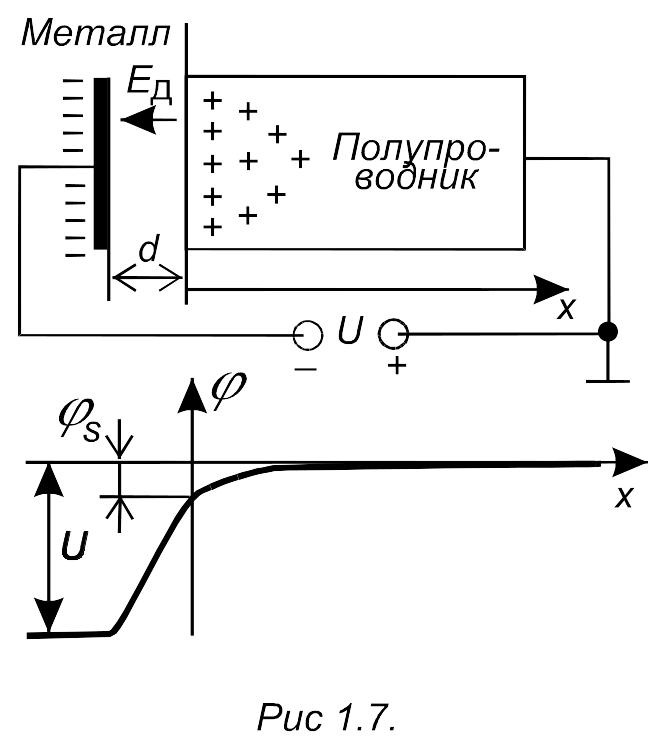

10. Эффект поля.

Эффектом поля называют изменение концентрации носителей, а значит проводимости в приповерхностном слое полупроводника под действием электрического поля.

Слой с повышенной (по сравнению с объемом) концентрацией основных носителей называют обогащенным, а слой с пониженной их концентрацией – обедненным.

Сущность

эффекта.

Пусть между металлической пластинкой

и полупроводником, разделенными

диэлектриком (например, воздухом), задано

напряжение

![]() (рис. 1.7).

(рис. 1.7).

Ясно, что в системе металл-диэлектрик-полупроводника (МДП) протекание тока невозможно. Поэтому такая система равновесна и представляет собой своеобразный конденсатор, у которого одна из обкладок полупроводниковая. На этой обкладке будет наведен такой же заряд, как и на металлической. Однако в отличие от металла заряд в полупроводнике не сосредотачивается на поверхности, а распространяется на некоторое расстояние в глубь полупроводника.

Электрическое

поле, созданное напряжением

,

распределяется между диэлектриком и

полупроводником. Поле в диэлектрике

![]() постоянное (так как в диэлектрике нет

объемных зарядов), а поле в полупроводнике

заведомо непостоянное, так как заряд

спадает от поверхности в глубь

полупроводника.

постоянное (так как в диэлектрике нет

объемных зарядов), а поле в полупроводнике

заведомо непостоянное, так как заряд

спадает от поверхности в глубь

полупроводника.

Заряд в полупроводнике зависит от полярности приложенного напряжения. При отрицательной полярности наведенный заряд положительный. В дырочном полупроводнике положительный заряд обусловлен дырками, которые притянулись к поверхности, а в электронном полупроводнике – ионами доноров, от которых оттолкнулись электроны. Значит в первом случае происходит обогащение, а во втором случае – обеднение приповерхностного слоя основными носителями. При положительной полярности напряжения, наоборот, в электронном полупроводнике происходит обогащение приповерхностного слоя электронами, а в дырочном – обеднение дырками и "обнажение" отрицательных ионов акцепторов.

Протяженность подвижных зарядов в обогащенном слое называют длиной Дебая или дебаевской длиной. Дебаевскую длину определяют также как глубину проникновения электрического поля в полупроводник.

Протяженность неподвижных зарядов ионов называют глубиной обедненного слоя.

Обогащенные и обедненные слои оказываются тем тоньше, чем больше концентрация примеси, а значит, концентрация основных носителей, т.е. тонкие слои свойственны низкоомным полупроводникам, а толстые – высокоомным.

![]() (рис. 1.7).

(рис. 1.7).

Следует

отметить, что в отсутствие внешнего

напряжения поверхностный потенциал не

падает до нуля, а имеет конечную

равновесную величину

![]() .

Она обусловлена наличием поверхностных

состояний, которые способны захватывать

или отдавать электроны на сравнительно

длительное время. На величину

влияет также контактная разность

потенциалов между металлом

и полупроводником.

.

Она обусловлена наличием поверхностных

состояний, которые способны захватывать

или отдавать электроны на сравнительно

длительное время. На величину

влияет также контактная разность

потенциалов между металлом

и полупроводником.

Поле в диэлектрике возрастает при уменьшении расстояния (рис.1.7) и может наступить пробой диэлектрика. При этом структура МДП перестает быть аналогом конденсатора: обмен носителями через диэлектрик вызывает протекание тока, а значит, нарушает равновесное состояние. Наличие тока приводит к уменьшению зарядов на "обкладках" вплоть до их полного исчезновения при соприкосновении металла с полупроводником, когда в системе протекает обычный ток проводимости.

Эффект поля в собственном и примесном полупроводниках. В собственном полупроводнике длина Дебая определяется как

![]() , (1.80)

, (1.80)

где

![]() – собственная концентрация.

– собственная концентрация.

Особенностью эффекта поля в примесных полупроводниках по сравнению с собственным является возможность получения как обогащенных, так и обедненных слоев.

Режим обогащения соответствует такой полярности приложенного напряжения, при которой основные носители притягиваются к поверхности. При этом дебаевская длина имеет вид

![]() , (1.81)

, (1.81)

где

![]() – концентрация ионизированной примеси

(донорной или акцепторной).

– концентрация ионизированной примеси

(донорной или акцепторной).

Поскольку

![]() ,

дебаевская длина значительно меньше,

чем в собственном полупроводнике. Кроме

того, она практически не зависит от

материала. Полагая

,

дебаевская длина значительно меньше,

чем в собственном полупроводнике. Кроме

того, она практически не зависит от

материала. Полагая

![]() ,

получаем из (1.81) типичное значение

,

получаем из (1.81) типичное значение

![]() .

Как видим, поле проникает в примесные

полупроводники на ничтожную глубину.

.

Как видим, поле проникает в примесные

полупроводники на ничтожную глубину.

Если

применить формулу (1.81) к металлам (хотя

это не совсем правомерно), то при

свойственных им огромным концентрациям

свободных носителей

![]() дебаевская длина лежит в пределах

десятых долей нанометра.

дебаевская длина лежит в пределах

десятых долей нанометра.

Режим обеднения соответствует такой полярности приложенного напряжения, при которой основные носители отталкиваются от поверхности. В этом случае поверхностный потенциал может иметь гораздо большие значения, чем в режиме обогащения. Протяженность обедненного слоя определяется как

![]() . (1.82)

. (1.82)

Хотя

структура выражений (1.81) и (1.82) одинакова,

между ними есть и существенная разница:

дебаевская длина зависит только от

свойств материала, тогда как протяженность

обедненного слоя зависит еще и от

приложенного напряжения, поскольку от

него зависит потенциал

.

Обычно величина

![]() в несколько раз превышает величину

в несколько раз превышает величину

![]() .

.

С ростом напряжения основные носители продолжают отталкиваться (а обедненный слой расширяться), но одновременно к поверхности притягиваются неосновные носители. Когда нарастающий заряд неосновных носителей превысит заряд оставшихся основных, изменится тип проводимости приповерхностного слоя. Этот случай характеризуют термином инверсия типа проводимости, а слой, образованный неосновными носителями, называют инверсионным слоем.