- •7. ЭкологическИй риск и методы его оценки

- •7.1. Риск как научная категория

- •7.2. Концепция экологического риска как новый подход к экологической политике.

- •7.3. Основы теории экологического риска

- •1. Факторы материального загрязнения:

- •2. Факторы физического (энергетического) загрязнения:

- •«Источник воздействия» - «экологический риск» - «чрезвычайная экологическая ситуация».

- •7.4. Характеристика методов анализа риска в рамках медико-биологического подхода

- •7.4.1. Идентификация опасности

- •7.4.2. Оценка экспозиции.

- •7.4.3. Оценка зависимости «доза-эффект» и расчет риска

- •1. Линейная или линейно-экспоненциальная модели.

- •Оценка загрязнения атмосферного воздуха

- •Метод относительного условного риска (Ri) (по с.М. Новикову) основан на следующих исходных положениях:

- •7.4.4. Характеристика риска

- •7.5. Характеристика методов анализа риска в рамках инженерно-экологического (технократического) подхода

- •4. Логико-графические методы анализа "деревьев отказов и событий".

7. ЭкологическИй риск и методы его оценки

7.1. Риск как научная категория

Риск - это очень широкое понятие, отражающее многие, как правило, негативные явления в жизни общества или отдельного человека, проявления которых носят вероятностный (стохастический) характер. Риск имеет разные трактовки. В переводе с испанского языка риск – это «подводная скала», по словарю Даля – «действие на удачу», по словарю Вебстера - «опасность, возможность убытка или ущерба».

В самом общем случае под риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери. Более точная формулировка общего понятия «риск» связана с его привязкой к конкретной сфере использования или деятельности. Например, у математиков риск – это вероятность, у страховщиков – это предмет страхования и т.д. Неслучайно в литературе можно встретить множество определений риска: вероятность неблагоприятного исхода; возможная потеря, вызванная наступлением случайных неблагоприятных событий; возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества и т.д.

Важно, что каждое из этих определений подчеркивает связь существования риска с невозможностью абсолютно точного прогнозирования будущего. Исходя из этого, следует выделить основное свойство риска: риск имеет место только по отношению к будущему и неразрывно связан с прогнозированием и планированием, а значит и с принятием решений вообще.

Риск означает принятие решения, результат которого во многом неизвестен. Отсюда на первый взгляд категории «риск» и «неопределенность» тесно связаны между собой и частую употребляются как синонимы. Однако эти понятия нельзя смешивать поскольку:

- риск имеет место только в тех случаях, когда необходимо принимать решение. Именно необходимость принятия решения в условиях неопределённости порождает риск. При отсутствии неопределенности нет и риска.

- риск субъективен, а неопределённость объективна. Например, объективное отсутствие достоверной информации о потенциальном загрязнении окружающей среды приводит к возникновению спектра рисков для ее отдельных компонентов. Причём для каждого из этих компонентов проявление риска индивидуально как в качественном так и в количественном выражении.

Поскольку неопределённость выступает источником риска, её следует минимизировать, стараясь свести к нулю, т. е. к полной определённости, за счёт получения качественной, достоверной, исчерпывающей информации. Американский экономист Ф. Найт, впервые введший в 1921 г. различие между понятиями «неопределенность» и «риск», специально подчеркивал принципиальную измеримость риска и толковал его как «измеримую неопределенность». При этом степень такой неопределенности или вероятность наступления какого-то неблагоприятного события могут быть количественно установлены, в отличие от собственно неопределенности (или «неизмеримой неопределенности»), которая подразумевает невозможность измерения, в частности, в отношении будущих событий.

Различия ситуаций риска и неопределенности учитывает и классическая теория решений. В ней под ситуацией риска понимается ситуация, когда принимающий решение может указать не только возможные последствия каждого варианта принимаемого решения, но и вероятности их появления. Под ситуацией неопределенности понимается такая ситуация, когда известны только возможные последствия, но неизвестны вероятности их появления.

Другой важный аспект толкования риска вызван его взаимосвязью с опасностью. Отмечая производность обеих категорий («риск» и «опасность») от понятия «ущерб», известный германский специалист по анализу риска Н. Луман предложил провести различие между этими категориями в соответствии с генезисом будущего ущерба.

Категории «опасность» и «риск» отражают разнообразные связи, взаимоотношения и противоречия между природной, общественно-социальной и техногенной средами, а также внутри каждой их них. Отдельные составляющие и смешанные образования этих систем могут быть как источниками, так и объектами опасных воздействий и негативных эффектов (явлений) природного, общественно-социального и техногенного происхождения.

Категория «риск» является производной не только от понятия «опасность», но и от понятия «уязвимость». Оно характеризует утрату объектом (субъектом) устойчивости (защищенности) к оказываемому на него неблагоприятному воздействию. Риск для конкретного объекта (субъекта) возникает только при наличии опасности. Она предполагает, во-первых, существование источника опасности либо внешнего или внутреннего по отношению к данному объекту, либо их комбинации; во-вторых, - его воздействие на данный объект или подверженность последнего указанному воздействию; в-третьих, - недостаточную защищенность или уязвимость этого объекта к такому воздействию. Аналогичным образом риск определенного действия (рискованность решения) появляется только в том случае, если имеется опасность нанесения вреда (ущерба) для субъекта или объекта реализации решения. При этом само решение не предусматривает или предусматривает недостаточную защиту (страховку) от этой опасности. Таким образом, наличие опасности и уязвимости оказывается необходимым и достаточным условием возникновения риска.

Приведенная выше трактовка категории «риск» позволяет проследить ее взаимосвязь с другими понятиями, имеющими исключительно важное значение для проблемы оценки и управления риском, а именно: «чрезвычайная ситуация», «бедствие» и «катастрофа». Все явления или обстоятельства, раскрываемые этими понятиями, представляют собой реализацию риска в ситуациях, когда сила разрушительного воздействия сил первичной или видоизмененной (в результате антропогенного влияния) природы на людей и объекты экономики превышает имеющиеся ресурсы их защиты, а сами объекты указанного воздействия становятся, таким образом, особенно уязвимыми.

Говоря о ситуациях риска нельзя не отметить их разнообразие, которое в свою очередь порождает не меньшее разнообразие видов риска. Сегодня можно встретить упоминание о рисках природной, техногенной, социальной, политической, экологической, экономической и другой природы. Число видов риска растет по мере того, как в тех или иных процессах, происходящих в природной, техногенной или общественно-социальной среде обнаруживаются признаки нарастающей нестабильности.

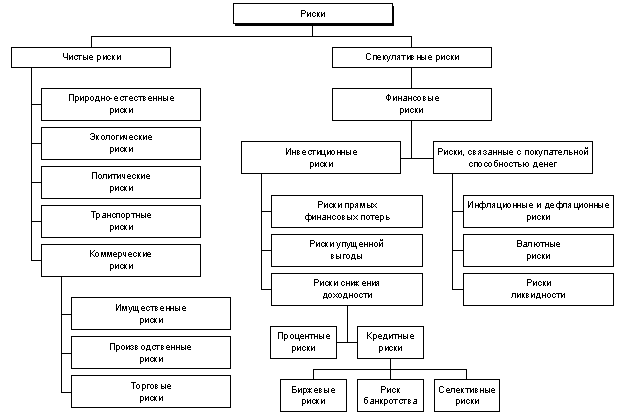

Важным свойством риска является то, что риском можно управлять, то есть использовать различные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению тяжести его последствий. Эффективность организации управления риском во многом определяется его классификацией, то есть распределением риска на группы для достижения поставленных целей. Научно обоснованная классификация позволяет четко определить место каждого вида риска в общей системе (рис.7.1). Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов и приемов управления.

Рис. 7.1. Сводная таблица видов риска