- •2. Основные понятия системы управления

- •3. Законы и принципы систем управления

- •4. Функции систем управления.

- •5. Классификация методов и видов управления

- •7. Виды и задачи управления земельными ресурсами на различных административно-территориальных уровнях

- •8. Функции, методы и принципы управления земельными ресурсами

- •Вопрос 9.

- •Вопрос 10

- •Вопрос 10. Распределение земельного фонда страны по угодьям

- •Вопрос 11. Характеристика качественного состояния земель российской федерации

- •Вопрос 12. Распределение земель российской федерации по формам прав (собственности)на землю

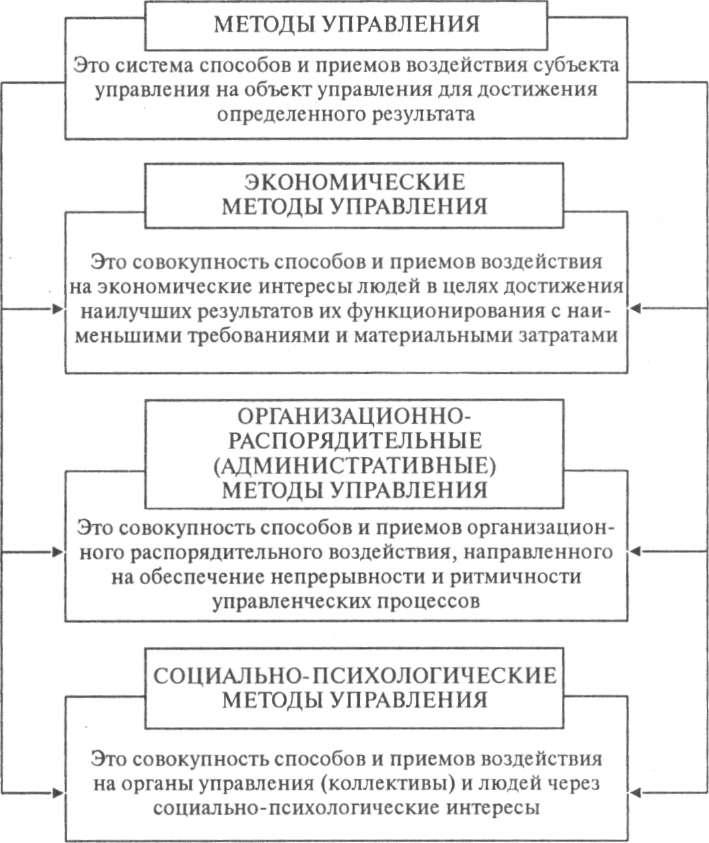

5. Классификация методов и видов управления

Методы управления — это система способов и приемов воздействия субъекта управления на объект управления для достижения определенного результата.

Существует несколько классификаций методов управления. По наиболее распространенной классификации методы делят на три группы (рис. 1.7):

-

Экономические методы управления. Использование этих методов основано на системе экономических интересов личности, коллектива, общества и государства.

-

Организационно-распорядительные или их называют административными.

-

Социально-психологические методы управления, основанные на формировании и развитии общественного мнения .

В практике управления все методы взаимосвязаны между собой, находятся в жестком взаимодействии и образуют единую систему.

Методы управления независимо от их направленности имеют определенные организационные формы воздействия на управляемый объект. По видам воздействия на объект управления различают прямое и косвенное воздействие, по формам организации выработки управленческих решений — единоличные и групповые.

Экономические методы управления — это совокупность мер, обеспечивающих рациональное использование экономических законов.

Содержание экономических методов управления состоит в целенаправленном воздействии на экономические интересы личности, коллектива, государства в целях достижения наилучших результатов их функционирования с наименьшими требованиями и материальными затратами.

Рис. 1.7. Методы

управления

Материальное воздействие выступает в трех формах: общественное, коллективное и индивидуальное (личное). Методы управления, оказывающие экономическое воздействие на коллективные и индивидуальные интересы, могут иметь положительную (материальное стимулирование) и отрицательную (материальные санкции) направленность.

Различают три группы материальных интересов: государственные, коллективные и личные.

Государственные материальные интересы заключаются в росте и совершенствовании общественного производства для повышения благосостояния всего населения страны; коллективные материальные интересы — в совершенствовании деятельности и росте прибыльности конкретного предприятия и связанном с этим повышении уровня вознаграждения занятых в нем сотрудников.

Личные материальные интересы связаны с увеличением трудового вклада каждого работника с целью получения более высокого материального вознаграждения.

Нерациональное использование экономических методов приводит к таким отрицательным явлениям, как значительная дифференциация населения по уровням доходов, что может привести к социальной напряженности, увеличению уровня экономических преступлений и т. д.

Для реализации экономических методов управления, общество может использовать различные институционные структуры и механизмы.

Организационно-распорядительные методы управления (ОРМУ) - на основе указов, законов, постановлений, приказов, распоряжений, указаний, инструкций и других административных документов.

Государство через специально созданные органы управления (министерства и ведомства, муниципальные органы) осуществляет определенное административно-организационное воздействие на органы и объекты управления путем установления обязанностей, прав и ответственности каждого звена и уровня системы управления.

Особенностями административно-организационных методов управления являются: оперативность; прямое воздействие на управляемый объект; обязательность выполнения указаний, распоряжений, приказов; ответственность за невыполнение приказов и распоряжений; персональная ответственность за выдачу ошибочных решений.

Акты управления, осуществляемые в рамках административно-организационного управления, подразделяют на два вида: нормативные и индивидуальные. Нормативные акты управления не имеют конкретного адресата. Они содержат общие нормы действий применительно к тем или другим условиям и рассчитаны, как правило, на продолжительное время. К ним относятся положения об управленческих органах, должностные инструкции, нормы и нормативы, стандарты и т. д.

Индивидуальные акты управления адресуются конкретным объектам управления. К ним относятся приказы, циркуляры, распоряжения, указания.

Задача административно-организационного воздействия — обеспечить четкие действия управленческого аппарата, всех подразделений и служб. Осуществляемые в форме приказов и распоряжений управленческие решения не должны противоречить существующему законодательству, правовым актам и положениям.

В зависимости от проблемы, которая стоит перед структурой управления, ОРМУ подразделяют на две группы:

приемы, методы и средства краткосрочного распорядительного

воздействия;

приемы, методы и средства длительного воздействия.

Краткосрочные распорядительные воздействия на органы управления или отдельных должностных лиц осуществляются через единичные административные распоряжения, которые представляют юридическую форму оперативных организационных команд. Кратковременные распоряжения призваны обеспечить четкое функционирование организационных систем, повседневную слаженную работу органов управления, их структурных подразделений и должностных лиц.

Длительные распорядительные воздействия осуществляются при помощи административных актов длительного действия, имеющих юридическую правовую силу, — директив, положений, уставов, правил, инструкций и т. п.

Регламентирующие методы управления включают: общеорганизационные, определяющие общие принципы устройства органов власти;

структурные, определяющие структуру органов власти, т. е. звеньев и уровней управления;

должностные, определяющие должностной статус каждого лица, обладающего властью;

функциональные, определяющие порядок функционирования тех или иных властных структур и общественных организаций.

Регламентирующие методы управления основаны на использовании нормативов и норм.

Норма — это величина, характеризующая естественные условия протекания природных и антропогенных процессов.

Норматив — это условное распределение (закрепление) чего-либо на единицу чего-либо.

Нормативы подразделяются на: организационные: нормативы времени, трудовых затрат, расхода материальных средств и т. п., применяют их к тем сторонам деятельности органов управления или отдельных должностных лиц, которые в силу объективных причин не могут быть жестко регламентированы. Они устанавливают границы определенных процессов;

численности, например работников земельной службы, приходящихся на 1 тыс. чел. населения;

нормативы предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере, почве и т. д.;

нормативы объемов проводимых землеустроительных действий и т. д.

Инструктирование включает в себя различные виды информирования: предостережение, разъяснение, ознакомление, советы и т. п.

Инструктирующие методы управления направлены на предупреждение непрофессиональных действий, которые могут повлечь за собой социальные, экологические и экономические негативные последствия.

Социально-психологические методы управления представляют собой механизм воздействия на органы управления и конкретных исполнителей через социально-психологические интересы.

Классификация социально-психологических методов управления определяется уровнем иерархии социальных процессов, которая включает общество, коллектив, группу, личность.

Методы управления коллективами и группами включают следующие действия:

оценка индивидуальных качеств работников;

выработка целей, создающих условия для максимального проявления профессиональных качеств работников;

создание обстановки, условий, ориентирующих поведение конкретной личности в направлении проявления ее лучших созидательных качеств.

6. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Управление земельными ресурсами охватывает весь спектр общественных отношений — от социального до экономического, правового, экологического и других видов управления. Управление земельными ресурсами — это систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие государства и общества на земельные отношения. На обеспечение рационального использования земли.

Под рациональным использованием земли понимается наиболее эффективный способ ее использования с учетом конкретных природных, экономических и социальных условий.

В рамках взаимодействия общество — природа выделяют виды рационального использования земли:

естественно-биологический, связанный с изучением функционирования земли для растений и живых организмов;

социально-экономический, отражающий влияние на использование земли социальных процессов формирующих экономическую сторону использования земли как ресурса;

технологический, связанный с изучением связи рационального использования земельных ресурсов с научно-техническим прогрессом;

правовой (юридический), связанный с изучением значения правовой деятельности государства в организации и осуществлении рационального использования и охраны земли.

Поэтому управление земельными ресурсами — сложноорганизованная система.

Его осуществляют многими методами и средствами, и оно является предметом изучения многих наук и включает следующие аспекты:

политический, обеспечивающий выполнение социально-политических, экономических и экологических задач государства по рациональному использованию земельных ресурсов;

административно-управленческий, связанный с формированием системы государственных и муниципальных органов УЗР, разграничением их компетенций;

правовой, обеспечивающий рациональное использование и охрану земли на основании правовых норм, закрепленных в законодательных актах;

научный, связанный с разработкой научно обоснованных рекомендаций по управлению земельными ресурсами с учетом достижений научно-технического прогресса;

экономический, определяющий условия эффективного использования земель;

внедренческий, связанный с разработкой экономических рычагов, стимулов и мероприятий по рациональному использованию и охране земель.

Управление земельными ресурсами — результат сочетания объективных и субъективных факторов.

Земля как природное тело развивается по своим законам, что оказывает влияние на формы и методы управления.

Поэтому при выполнении функции управления необходимо учитывать основные свойства земли (пространство с рельефом, образующим определенную форму поверхности земли; почву с ее плодородием; естественную растительность; гидрографические и гидрогеологические свойства земли, техногенные условия) в комплексе с экономическими условиями развития территории.

Управление земельными ресурсами осуществляют комплексно. Это требует от органов управления системного подхода к использованию и охране земельных ресурсов, решения по земле должны быть увязаны с возможными эколого-экономическими последствиями.

Управляют земельными ресурсами законодательные и исполнительные органы власти, которые регулируют земельные отношения и определяют общую стратегию землепользования, нормотворчества, правоохранительной деятельности, прогнозировании и планировании использования земельных ресурсов, установлении норм и порядка землепользования, распределения и перераспределения земель, оперативно-распорядительной и контрольно-надзорной деятельности за использованием и охраной земель.

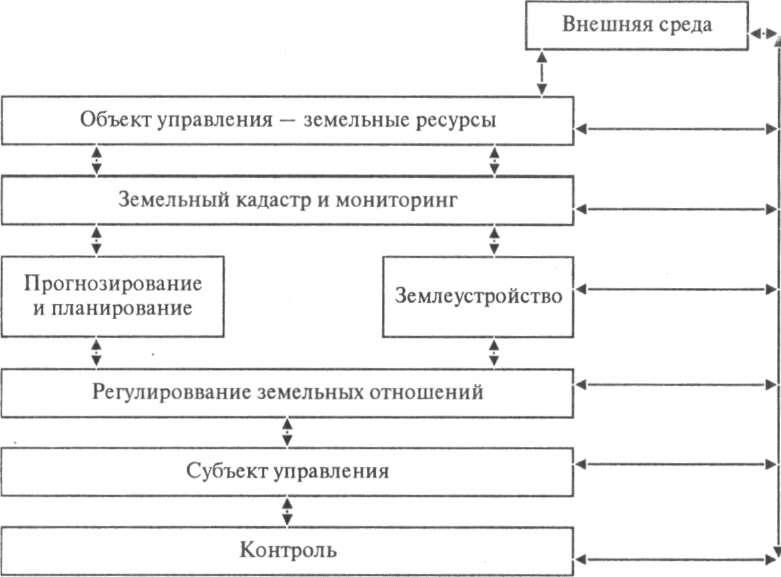

Управление земельными ресурсами — это совокупность функций системы управления, направленная на рациональное использование земельных ресурсов. В общем виде процесс управления земельными ресурсами показан на рисунке 2.1.

Система управления земельными ресурсами на протяжении длительного периода времени менялась в соответствии с экономической основой, целями и критериями общественного строя.

Рис. 2.1.

Принципиальная схема процесса управления

земельными ресурсами

Система управления земельными ресурсами должна: обеспечивать общегосударственные интересы; интересы регионов (муниципальных образований); интересы отдельных членов общества (или их групп). Рыночные условия России сформировали новую систему управления, которая характеризуется:

резким переходом от административно-плановой к рыночно-пред- принимательской модели;

разграничением функций и субъектов государственного и негосударственного управления;

развитием процессов демократизации общественных отношений.

Исходя из особенностей использования земли, общая система управления земельными ресурсами состоит из следующих подсистем: законодательной, административно-управленческой, экономической, социальной, экологической.

Основу системы управления земельными ресурсами составляют объект, субъект, предмет, цель, задачи и функции управления. Объект и предмет управления создаются в результате многолетнего предшествующего периода и тесно связаны между собой. Например, управление земельными участками, застроенными многоэтажными зданиями, значительно отличается от управления участками с одноэтажной усадебной застройкой.

Объектом управления является весь земельный фонд Российской Федерации, ее субъектов, административного района, города и других муниципальных образований, земельные участки отдельных субъектов земельных отношений, отличающиеся по виду использования, правовому статусу, земельные участки общего пользования.

Предметом управления являются процессы организации использо- иниия земли. Многообразие потребностей приводит к многообразию способов использования земель, подлежащих управлению. К таким способам относят:

территориальную организацию использования земли в границах землепользования, отдельных участков или массивов земель (землеустройство, планировка, зонирование и др.);

инженерное обеспечение процесса использования земель (инженерные коммуникации);

установление правового статуса земель (собственность, пользование, аренда, ограничения, обременения);

установление направлений и видов использования земли (разрешенное использование);

внедрение экономически и экологически эффективных технологий использования земли;

анализ природного и экономического состояния земель; проведение других мероприятий, влияющих на статус и состояние земель.

Между объектом, предметом, целями и задачами управления существуют достаточно тесные взаимосвязи. Так, цель и задачи формируются с учетом состояния объекта и предмета управления, а уже сформированные цель и задачи при их реализации формируют объект и предмет управления.

Основная цель управления земельными ресурсами — обеспечение потребностей общества, удовлетворяемых на основе использования свойств земли. Общество не в состоянии полностью контролировать цели отдельных субъектов земельных отношений из-за их массовости и разнообразия, поэтому управление этими процессами означает установление общих правил и границ использования земли. Такие границы создают согласно установленным и юридически оформленным (в виде правовых норм) правилам использования, регламентирующим земельные отношения и системы землепользования.

Эти положения характерны для любой формы и режима использования земли и являются общими для всего разнообразия системы земельных отношений.

Управление земельными ресурсами заключается в создании и функционировании системы земельных отношений позволяющей развитие эффективной предпринимательской, общественной и иной деятельности, формирование условий сохранения и восстановления свойств земли

получить максимум поступления финансовых средств в федеральный, региональный и местный бюджеты.

Субъекты управления подразделяют на субъекты, осуществляющие государственное, местное и внутрихозяйственное управление, начиная от государства как субъекта земельных отношений и завершая конкретным юридическим лицом или гражданином.