- •1. «Запоминание двух групп слов»

- •2. Методика «Классификация» (Шуберт а.М., Иванова а.Я.)

- •3. Методика "Исключение лишнего"

- •4. Методика «Четвертый лишний»

- •5. Тест "Таблицы Шульте" (Оценка объема динамического внимания)

- •6. «Кубики Кооса»

- •7. Развивающие доски Сегена

- •8. Методика в.М. Когана (методика совмещения признаков)

- •9. Методика Пьерона-Рузера

- •10. Счет по э. Крепелину (умственная работоспособность)

- •11. «Заучивание 10 слов» а.Р. Лурия

- •12. Методика «Опосредованное запоминание» (Лурия а.Р., Выготский л.С., Леонтьев а.Н.)

- •13. Методика пиктограмм

- •14. Тест Равена

- •15. Методика "Простые аналогии" (диагностика мышления)

- •16. Методика "Сложные аналогии"

- •17. Методика «Сравнение понятий»

- •18. «Понимание переносного смысла пословиц и метафор» б.В. Зейгарник

- •19. Методика «Последовательность событий» (а.Н. Бернштейн)

- •Обработка результатов:

- •21. «Детский апперцептивный тест» (л. Беллак)

- •22. Фрустрационный тест Розенцвейга

- •Описание смыслового содержания факторов, используемых при оценке ответов (взрослый вариант)

- •Описание смыслового содержания факторов, используемых при оценке ответов (детский вариант)

- •23. Цветовой тест Люшера

- •24. «Дом – Дерево - Человек» (ддч)

- •Интерпретация признаков

- •Комната

- •Дополнения

- •Выбор цвета

- •Общий вид

- •Перспектива

- •Размещение рисунка

- •«Человек» Голова

- •Конечности

- •Фон. Окружение

- •Многоплановые критерии

- •Контур, нажим, штриховка, расположение

- •Длина штрихов

- •Стирания

- •Ориентация в задании

- •«Дерево»

- •Форма листвы

- •Манера изображения

- •24. «Несуществующее животное»

- •25. Проективные рисуночные методики "Рисунок семьи" и "Кинетический рисунок семьи"

- •26. Методика "Выбор в действии"

- •27. Методика «Два домика»

26. Методика "Выбор в действии"

Цель методики — изучение и оценка межличностных отношений в группе детей дошкольного возраста. Методика является одним из детских вариантов социометрической методики. Процедура её проведения следующая.

Каждому ребёнку в изучаемой группе даётся по три привлекательных, желаемых предмета. Это могут быть игрушки, картинки, конфеты и т.п. Ребёнок получает инструкцию следующего содержания:

«Оцени эти три предмета по степени их привлекательности, по тому, насколько другие дети хотели бы их иметь у себя. На первое место поставь наиболее желательный для детей предмет, на второе — чуть менее желательный, а на третье — оставшийся. Теперь выбери из своей группы трёх детей, которым ты хотел бы подарить эти предметы, назови их и отдай им эти предметы. Самый привлекательный предмет ты должен отдать тому, кого любишь больше всех, чуть менее привлекательный — тому, кто у тебя стоит на втором месте, а последний — тому, кого по симпатиям к нему ты поставил бы на третье место».

После того, как все дети раздадут имеющиеся у них предметы товарищам по группе, экспериментатор определяет кто, сколько и какие предметы получил.

В соответствии с количеством полученных предметов определяется социометрический статус ребёнка в группе при помощи следующей формулы:

![]()

где С — статус ребёнка в группе, в системе взаимоотношений со сверстниками; К — количество привлекательных предметов, полученных ребёнком от товарищей по группе; п — количество детей в тестируемой группе.

Дополнительные данные о количестве наиболее, средне и наименее привлекательных предметов, полученных ребёнком, позволяют судить о том, какова степень близости тех отношений, в которых данный ребёнок находится со сверстниками. Чем больше наиболее привлекательных предметов получил он в процессе эксперимента, тем ближе его взаимоотношения со сверстниками. Основанием для выводов о статусе ребёнка служат количественные данные, т.е. показатель С.

Оценка результатов

|

10 баллов - показатель С ребёнка равен 100%. 8-9 баллов - показатель С находится в пределах от 80% до 99%. 6-7 баллов - показатель С располагается в интервале от 60% до 79%. 4-5 баллов - показатель С находится в пределах от 40% до 59%. 2-3 балла - показатель С располагается в пределах от 20% до 39%. 0-1 балл - показатель С находится в интервале от 0% до 19%. |

Выводы об уровне статуса ребенка

|

10 баллов — очень высокий. 8-9 баллов — высокий. 4-7 баллов — средний. 2-3 балла — низкий. 0-1 балл — очень низкий. |

27. Методика «Два домика»

Данная методика предложена И. Вандвик, П. Экблад в 1994 г.и предназначена для диагностики сферы общения ребенка.

Цель исследования: определить круг значимого общения ребенка, особенности взаимоотношений в группе, выявление симпатий к членам группы

Материал и оборудование: лист бумаги, красный и черный карандаши (фломастеры).

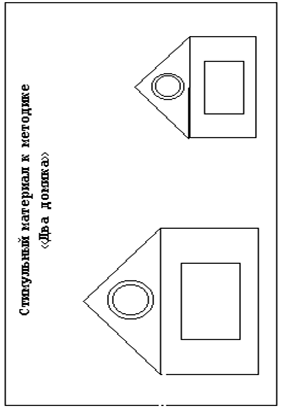

Стимульный материал: лист бумаги, на котором нарисованы 2 стандартных домика. Один из них побольше, красного цвета, другой – поменьше, черного цвета.

Проведение исследования: методика предназначена для обследования детей 3,5-6 лет.

Исследование проводится строго индивидуально. Сначала кратко обсуждается, в каком доме живет ребенок. Затем психолог предлагает: «А теперь давай выстроим для тебя прекрасный, красный, красивый дом». (И рисует на глазах у ребенка красный дом, еще и еще раз подчеркивая его привлекательность). «А теперь давай этот прекрасный дом заселим. Конечно, в нем будешь жить ты, ведь мы его для тебя и построили! (Около дома записывается имя ребенка). А кто еще? Здесь, в этом новом доме могут жить все, кого ты захочешь поселить с собой, не важно, живете вы сейчас рядом или нет. Поселяй, кого хочешь!» Когда ребенок называет будущего обитателя красного дома, психолог записывает новое имя и как можно более нейтрально интересуется, а кто это.

Записав двух-трех новоселов в красный дом, психолог рисует рядом еще один дом – черный, но никак его не характеризует. «Может быть, кого-то ты не захочешь поселить рядом с собой в красный дом. Но надо, чтобы им тоже было где жить». (В классическом варианте проведения этой методики оба дома рисуются сразу. Но это получается слишком грубо, навязчиво, поэтому о черном доме лучше вспомнить потом, как бы между прочим.) Ни в коем случае не сообщается, что этот дом плохой или чем-то хуже красного. Черный дом вообще не оценивается, это просто другой дом.

Если черный дом не заполняется жильцами, ребенка к этому мягко побуждают: «Что же, этот дом так и будет стоять пустой?» После этого список жильцов обоих домов дополняется.

Если кто-то из реального окружения ребенка вообще не упомянут, то психолог может спросить о нем впрямую: «Ой, а учительницу (или бабушку) мы вообще никуда не поселили. А ведь ей тоже надо где-то жить?!» Разумеется, этот вопрос тоже задается нейтральным тоном, и ни в коем случае не в акцентированной форме: «Ты поселишь учительницу с собой или отдельно?»

Обработка и анализ результатов:

Результаты этой методики интерпретируются «впрямую», без символической дешифровки. Учитываются и количественные показатели (сколько людей ребенок охотно вселяет в свой дом), и, главное, показатели качественные. Очень важно, куда поселит ребенок родителей (поэтому методику «Два дома» лучше проводить не в их присутствии), младшего брата или сестру, воспитателей, попадут ли в число новоселов другие сверстники.

В практических тетрадях отмечаются фамилия, имя, возраст ребенка, дата проведения задания, а также наиболее яркие реакции, высказывания ребенка. Материал задания прилагается.

На основе проведенного анализа формируется вывод об общих выявленных в ходе задания особенностях общения детей (по каждому ребенку отдельно).