- •Основные технологии предоставления широкополосного доступа

- •Технология xDsl

- •Технологии кабельного телевидения

- •Использование спутникового канала

- •Технологии ftTx

- •Технологии беспроводного iшпд

- •Достоинства и недостатки различных подходов к обеспечению широкополосного доступа

- •Предоставление широкополосного доступа к Internet в существующей сети

- •Обзор достижений, связанных с предоставлением беспроводного широкополосного доступа по технологии стандарта lte

- •Построение сетей lte за рубежом

- •Проблема lte в России

- •Описание технологии lte

- •Структура сети lte

- •Основные требования к архитектуре сети lte

- •Функциональные отличия сети lte от сети umts

- •Архитектура базовой сети sae

- •Основные функции базовой сети sae

- •Технические принципы lte

- •Радиоподсистема lte.

- •Ключевые особенности радиоинтерфейса lte Rel.8.

- •Обзор вопросов безопасности технологии lte

- •Задачи обеспечения безопасности в сети lte

- •Обеспечение доступа к сети lte

- •Идентификация абонентского оборудования

- •Аутентификация в сети lte

- •Обеспечение конфиденциальности и целостности

- •Распределение ключей.

- •Обзор и выбор оборудования для построения и эксплуатации сетей lte

- •Обзор оборудования для построения сети lte

- •Оценка и выбор оборудования для построения системы радиодоступа

- •Характеристики выбранного оборудования для системы радиодоступа

- •Оценка и выбор оборудования для подсистемы epc

- •Обзор абонентского оборудования для сетей lte

- •Перспективы развития оборудования для сетей стандарта lte

- •Расчёт зоны покрытия сети

- •Цели, задачи и этапы расчёта зоны покрытия сети

- •Исходные данные для расчёта зоны покрытия сети

- •Расчёт зоны радиопокрытия сети

- •Расчет затухания сигнала

- •Модель распространения

- •Расположение бс на карте местности

- •Оптимизация зоны покрытия сети

- •Разработка транспортной системы сети

- •Обзор способов организации транспортной сети

- •Выбор оптимального варианта линии связи

- •Оценка нагрузки на транспортную систему сети

- •Технологии построения транспортной системы сети на основе оптических систем связи

- •Выбор оборудования для построения транспортной системы сети

- •Взаимодействие сети lte с сетями связи различных стандартов

- •Взаимодействие сети lte с сетями стандартов 3gpp

- •Взаимодействие сети lte с сетями других стандартов, отличных от 3gpp (не-3gpp)

- •Безопасность жизнедеятельности

- •Общие понятия

- •Анализ условий труда обслуживающего персонала базовой станции

- •Требования безопасности при производстве работ на высоте и на антенно-мачтовых сооружениях и антенно-фидерных устройствах

- •Требования к допустимым уровням воздействия электро-магнитных полей

- •Требования к естественному и искусственному освещению

- •Требования к микроклимату рабочего места

- •Требования к уровню шума

- •Оценка тяжести и напряженности трудового процесса

- •Разработка мероприятий по улучшению условий труда

- •Мероприятия по профилактике влияния на рабочих эмп

- •Мероприятия по защите персонала при работе с электроустановками

- •Требования к применению средств защиты

- •Расчёт заземления для базовой станции

- •Выводы по разделу

- •Расчёт экономических показателей проекта сети

- •Экономическое обоснование необходимости разработки сети бшпд

- •Расчет капитальных затрат при организации сети lte

- •Расчёт эксплуатационных расходов

- •Расчет выручки от эксплуатации сети

- •Расчет экономической эффективности от использования сети

-

Выбор оптимального варианта линии связи

Применение РРЛ, ВОЛС в качестве транспортной среды характеризует переход электрических средств связи на более высокий уровень своего развития относительно проводных средств связи по техническим, экономическим и социальным показателям. Важным критерием оценки технико-экономической эффективности линии связи являются натуральные показатели: расход электроэнергии, занятость производственных площадей, повышение производительности труда, оцениваемое числом канало-километров, а так же экономия цветных металлов цепей связи. В телекоммуникационных сетях сегодня применяются практически все описанные типы физических сред передачи данных, но наиболее перспективными являются волоконно-оптические. На них сегодня строятся как магистрали крупных территориальных сетей, так и высокоскоростные линии связи локальных сетей.

Основным преимуществам оптического кабеля относятся:

-

высокая помехозащищенность, нечувствительность к внешним электромагнитным полям; отсутствие переходных помех между волокнами;

-

значительно большая широкополосность (до 3 ГГц/км), возможность передачи большого потока информации (несколько тысяч каналов);

-

большая длина регенерационного участка, определяемая малым затуханием оптического кабеля, равной 0,7 дБ/км (и ниже) при длине волны 1,3 мкм;

-

безопасность применения оптического кабеля в зонах с горючими и легковоспламеняющимися средами из-за отсутствия короткого замыкания и искрообразования;

-

малые габаритные размеры и масса оптического кабеля (в 10 раз меньше электрических кабелей) позволяют эффективнее использовать дорогостоящую телефонную канализацию и значительно снизить затраты при транспортировке и прокладке кабеля;

-

полная электрическая изоляция между входом и выходом системы связи, что не требует общего заземления передатчика и приемника;

-

отсутствие электромагнитных излучений и, как следствие, скрытность передачи.

Сравнивая характеристик различных линии связи для построения транспортной системы сети LTE и учитывая явные преимущества ОК, можно остановить свой выбор именно на таком способе обеспечения транспорта.

-

Оценка нагрузки на транспортную систему сети

Вопрос о возникающей нагрузке в соте и в целом, во всей в сети, является одним из ключевых при проектировании остовой сети. Правильный расчет нагрузки делает систему гибкой, готовой к любым неординарным ситуациям. Данная информация, безусловно, важна, но только для дальнейшей эксплуатации сотовой сети, так как позволяет повысить пропускную способность базовой станции, избавиться от перегрузок или исправить погрешности результатов проектирования.

Ширина канала между базовой и абонентской станциями равна 20 МГц (на сектор). По спецификации Release 8 при ширине канала в 20 МГц, число ресурсных блоков составляет 100 единиц, а число поднесущих равно 1200.

При 64-позиционной квадратурной фазово-амплитудной модуляции (64-QAM) один символ на одной поднесущей содержит 6 бит. При стандартном префиксе символьная скорость составляет 14000 символов/с, что соответствует при FDD-дуплексе, агрегатной скорости 84 кбит/с на поднесущую. Тогда сигнал с полосой 20 МГц, содержащий 1200 поднесущих, дает общую агрегатную скорость 100,8 Мбит/с.

Ресурсный блок – минимальная информационная единица в канале, выделяемая абонентскому устройству. Ресурсный блок содержит 12 поднесущих, что соответствует пропускной способности 1 Мбит/с. Чем больше выделяется абоненту ресурсных блоков, тем большая скорость ему доступна.

Так как задана минимальная скорость 5 Мбит/с, то в одном секторе могут работать максимально 20 абонентов, а на всей базовой станции – 60.

Формула Эрланга связывает число каналов, допустимый трафик и вероятность отказа:

где

– допустимый

траффик;

– допустимый

траффик;

– вероятность

отказа;

– вероятность

отказа;

– число каналов.

– число каналов.

Формула Эрланга

табулирована, при

и

и

допустимая нагрузка на каждую базовую

станцию составляет

допустимая нагрузка на каждую базовую

станцию составляет

.

.

Задаваясь средним

трафиком одного абонента в ЧНН (час

наибольшей нагрузки)

,

определим число абонентов в соте:

,

определим число абонентов в соте:

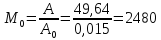

Для потенциального

числа абонентов

человек, число базовых станций, которое

способно обслужить данную абонентскую

базу с определенными параметрами

качества, равно:

человек, число базовых станций, которое

способно обслужить данную абонентскую

базу с определенными параметрами

качества, равно:

При расчёте

количества базовых станций, способных

покрыть необходимую территорию, было

получено значение

,

следовательно требования к количеству

БС соблюдаются.

,

следовательно требования к количеству

БС соблюдаются.

Так как один сектор базовой станции даёт максимальный траффик в 100,8 Мбит/с, то траффик всей базовой станции будет равен 302,4 Мбит/с.

При количестве

базовых станций

максимальный суммарный траффик всей

сети составит 2721,6 Мбит/с, то есть менее

3 Гбит/с.

максимальный суммарный траффик всей

сети составит 2721,6 Мбит/с, то есть менее

3 Гбит/с.

При использовании оптического волокна, а в частности, систем метро-DWDM, максимальная скорость передачи только на один канал составляет 10 Гбит/с. Можно отметить, что по одному оптоволокну может передаваться до 24 каналов.

Таким образом, повсеместное использование в транспортной сети волоконно-оптических систем передачи даёт запас пропускной способности, исчисляемый сотнями процентов, и задаёт огромные перспективы для дальнейшего развития и модернизации проектируемой сети в сторону увеличения ёмкости и скоростей передачи данных.