- •Модуль 1. Рабочая программа по курсу «экономика»

- •1. Введение

- •2. Требования к уровню освоения дисциплины

- •3. Объем дисциплины. Распределение часов по темам и видам учебной работы.

- •4. Содержание курса.

- •Раздел 1. Введение в экономическую науку.

- •Тема 1. Экономическая теория как наука

- •Тема 2. История эволюции экономической мысли.

- •Тема 3. Собственность, основа экономических отношений.

- •Тема 4. Основы общественного производства.

- •Раздел 2. Микроэкономика.

- •Тема 5. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Эластичность.

- •Тема 6. Типология рынков.

- •Тема 7. Теория поведения потребителя.

- •Тема 8. Теория поведения производителя.

- •Тема 9. Производственные издержки, доход, прибыль.

- •Тема 10. Рынки факторов производства.

- •Раздел 3. Макроэкономика.

- •Тема 11. Основы макроэкономики. Показатели в системе национальных счетов.

- •Тема 12. Макроэкономическое равновесие.

- •Тема 13. Функции потребления, сбережения и инвестиции.

- •Тема 14. Макроэкономическая нестабильность. Экономический цикл. Инфляция. Безработица.

- •Тема 15. Деньги. Денежно-кредитная система.

- •Тема 16. Налогово-бюджетная система.

- •Тема 17. Роль государства в рыночной экономике. Социальная политика и экономический рост.

- •5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •5.1. Основная литература

- •5.2. Дополнительная литература

- •7. Темы контрольных работ

- •9. Вопросы для подготовки к экзамену.

- •Модуль 2.

- •Раздел 1. Введение в экономическую науку.

- •1. Предмет и метод экономики.

- •2. Место и роль человека в экономике. Модели человека.

- •3. Экономические теории в период зарождения рыночных отношений.

- •4. Экономические теории в период развития рыночной экономики.

- •5. Экономические теории хх века.

- •6. Собственность: экономический и юридический аспекты, пучок прав собственности. Субъекты и объекты собственности.

- •7. Формы и виды собственности.

- •8. Воспроизводство. Производство и его факторы. Кругооборот товаров, денег и факторов производства в экономике.

- •9. Экономические категории: благо, товар, стоимость. Свойства товара.

- •10. Деньги как категория рыночных отношений. Свойства и функции денег.

- •Раздел 2. Микроэкономика.

- •11. Спрос. Закон спроса. Динамика спроса. Функция спроса, факторы влияющие на нее.

- •12. Предложение. Закон предложения. Функция предложения, факторы влияющие на нее.

- •13. Рыночное равновесие. Становление равновесия. Паутинообразная модель.

- •14. Эластичность. Эластичность спроса и предложения.

- •15. Количественная теория полезности. Общая и предельная полезность.

- •16. Ординалистская теория полезности. Аксиомы полезности.

- •17. Кривые безразличия. Бюджетная линия. Равновесие потребителя.

- •18. Производственная функция.

- •19. Издержки производства.

- •20. Эффект масштаба.

- •21. Рынок совершенной конкуренции.

- •22. Монополистическая конкуренция.

- •23. Олигополия.

- •24. Монополия. Монопсония.

- •25. Рынок труда.

- •26. Рынок капитала.

- •27. Рынок земли.

- •28. Несовершенства рынка.

- •Раздел 3. Макроэкономика.

- •29. Сущность макроэкономики как науки, ее цели и задачи.

- •30. Совокупный спрос.

- •31. Совокупное предложение.

- •32. Экономический цикл, его фазы. Причины циклического развития.

- •33. Доход, потребление, сбережение, инвестиции.

- •34. Природа и функции денег. Равновесие на денежном рынке.

- •35. Кредит и кредитная система.

- •36. Налоги и налоговая система.

- •37. Государственный бюджет. Бюджетная система государства.

- •38. Рынок ценных бумаг.

- •39. Инфляция. Сущность, виды.

- •40. Рынок труда. Спрос и предложение на рабочую силу. Безработица и ее виды. Естественный и фактический уровень безработицы.

- •41. Инфляция и безработица. Антиинфляционная политика.

- •42.Социальная политика государства.

- •43. Экономический рост. Сущность и факторы.

- •Тренировочные задания и тесты

- •Раздел 1. Введение в экономическую науку.

- •Товар 1

- •Раздел 2. Микроэкономика.

- •Раздел 3. Макроэкономика.

- •Тесты введение

- •Микроэкономика

- •Макроэкономика

- •Тест 55

- •Тест 56

- •Тест 57

- •Тест 58

- •Тест 59

- •Тест 80

- •Тест 81

- •Тест 82

- •Тест 83

- •Тест 84

- •Тест 85

- •Тест 96

- •Тест 97

- •Тест 98

- •Тест 99

- •Тест 103

- •Тест 104

- •Ответ: Тест 105

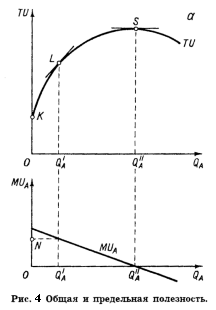

15. Количественная теория полезности. Общая и предельная полезность.

Кардиналистская (количественная) полезность – субъективная полезность, или удовлетворение, которое потребитель получает от потребления благ, измеренных в абсолютных величинах. Следовательно, имеется в виду, что можно измерить точную величину полезности, которую потребитель извлекает из потребления блага.

Кардиналистскую (количественную) теорию предельной полезности предложили У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас в последней трети XIX века. В основе теории лежало предположение о возможности соизмерения полезности различных благ. Эту теорию разделял А. Маршалл.

Экономисты считали, что полезность можно измерить в условных единицах – ютилах. Но позднее было доказано, что создать точный измеритель количественной полезности невозможно, и возникла альтернативная кардиналистской (количественной), ординалистская (порядковая) теория полезности. Согласно этой теории стоимость (ценность) блага определяется не затратами труда, а важностью той потребности, которая удовлетворяется данным благом, и субъективная полезность блага зависит от степени редкости блага и от степени насыщения потребности в нем.

Количественный подход к анализу полезности не исходит из объективного измерения полезности блага в ютилах, поскольку одно и тоже благо для одного потребителя представляет большую ценность, а для другого не представляет никакой ценности.

Эта теория нацеливала экономику на изучение поведения потребителей, доказывая, что предельная полезность как общественная равнодействующая субъективных оценок независимых субъектов выступает определяющим фактором, воздействующим на спрос.

Кардиналистская теория исходит из возможности потребителя дать количественную оценку в ютилах полезности любого потребляемого им блага, набор благ, которая может быть выражена в виде функции общей полезности:

TU=F(Qa, Qb, ... Qz),

где TU – общая полезность данного набора благ; Qa, Qb, ... Qz – объемы потребления благ A,B, ... Z в единицу времени.

И спользуя

кардиналистскую теорию полезности,

можно охарактеризовать не только общую

полезность, но и предельную полезность

как дополнительное увеличение данного

уровня благосостояния, получаемое при

потреблении дополнительного количества

блага данного вида и неизменных

количествах потребляемых благ всех

остальных видов. Полезность, выраженная

в денежных единицах, называется ценностью

данного блага. Ценности различных благ,

в отличие от полезности, количественно

сравнимы, ибо выражаются в одних и тех

же единицах. Стоимость данного блага –

это рыночная цена одной единицы блага,

умноженная на количество единиц данного

блага. Ценность (выгода) больше стоимости,

так как потребитель был готов отдать

за предыдущие единицы блага более

высокую цену, нежели та, которую он

действительно платит во время купли.

Максимальное превышение общей ценности

над суммарными издержками достигается

в точке, где предельная ценность равна

цене.

спользуя

кардиналистскую теорию полезности,

можно охарактеризовать не только общую

полезность, но и предельную полезность

как дополнительное увеличение данного

уровня благосостояния, получаемое при

потреблении дополнительного количества

блага данного вида и неизменных

количествах потребляемых благ всех

остальных видов. Полезность, выраженная

в денежных единицах, называется ценностью

данного блага. Ценности различных благ,

в отличие от полезности, количественно

сравнимы, ибо выражаются в одних и тех

же единицах. Стоимость данного блага –

это рыночная цена одной единицы блага,

умноженная на количество единиц данного

блага. Ценность (выгода) больше стоимости,

так как потребитель был готов отдать

за предыдущие единицы блага более

высокую цену, нежели та, которую он

действительно платит во время купли.

Максимальное превышение общей ценности

над суммарными издержками достигается

в точке, где предельная ценность равна

цене.

Большинство благ обладает убывающей предельной полезностью, согласно которой чем больше потребление некоторого блага, тем меньше приращение полезности, получаемой от единичного приращения потребления данного блага. Это объясняет, почему кривая спроса на эти блага имеет отрицательный наклон.