- •Тема 13. Современные концепции химии

- •Органическую Неорганическую Общую

- •II. История развития химии

- •III. Основные понятия и законы

- •IV. Основные химические законы

- •V. Достижения химии

- •Тема 14. Современные концепции биологии. Специфика и системность живого, уровни организации живых систем

- •I. Предмет биологии, её задачи, методы и структура

- •3. Направления биологии

- •II. Этапы развития биологии:

- •III. Основные концепции современной биологии

- •IV. Понятие жизни

- •Естественнонаучная модель:

- •V. Свойства живого

- •Свойства живых организмов

- •3. Живые системы – самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, самоорганизующиеся

- •Тип размножения

- •6. Способность к росту и развитию.

- •8. Целостность и дискретность

- •VI. Уровни организации живых систем

- •Уровни и подуровни организации живых систем

- •Тема 15. Концепции возникновение жизни на Земле и этапы ее развития

- •I. Концепции возникновения жизни на Земле

- •2. Концепция самопроизвольного (спонтанного) зарождения жизни

- •3. Концепция стационарного состояния

- •4. Концепция панспермии

- •5. Концепция биохимической эволюции

- •II. Этапы развития жизни на Земле

- •Тема 16. Происхождение и эволюция человека

- •I. Место человека в системе животного мира

- •II. Эволюция приматов

- •60 Млн. Лет назад

- •55 Млн. Лет назад

- •45 Млн. Лет назад

- •25 Млн. Лет назад

- •16 До 12 млн. Лет назад

- •III. Антропогенез

- •IV. Неолитическая революция и ее последствия

- •Периодизация развития первобытного общества

- •Тема 17. Развитие эволюционных идей

- •I. Предпосылки возникновения эволюционной теории

- •II. Дарвинова революция

- •III. Подтверждение теории эволюции

- •Б. Филогенетические ряды – это история развития систематической группы, отдельных органов и их систем.

- •Географическое распространение

- •Сравнительная эмбриология

- •Сравнительная анатомия

- •Классификация

- •6. Биохимические свидетельства

- •Тема 18. Эволюционные идеи хх века

- •I. Неодарвинизм

- •II. Синтетическая теория эволюции

- •III. Основные факторы биологической эволюции

- •3. Формы естественного отбора

- •Отбор Положительный Отсекающий (отрицательный)

- •IV. Прогресс и регресс эволюции

- •V. Сочетание и изменение направлений эволюции.

- •VI. Системная теория эволюции

- •VII. Теория глобального эволюционизма

- •Тема 19. Концепции клеточного строения и функционирования живой материи

- •I. История открытия клеточного строения живых организмов

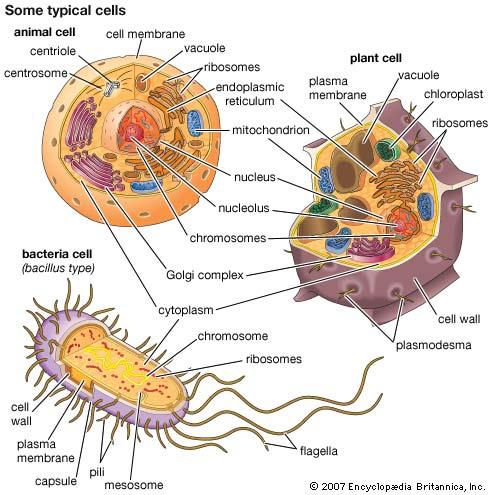

- •II. Разнообразие клеток и способы их деления

- •Способы деления клеток эукариот

- •Митоз Мейоз

- •III. Химический и молекулярный состав клеток

- •Химические элементы клеток

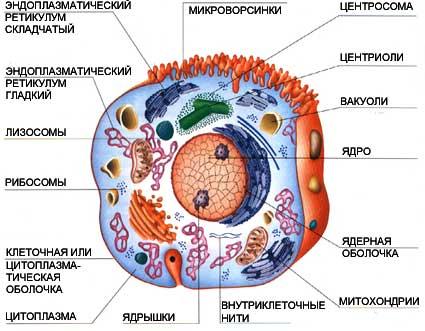

- •Строение клетки

- •Типы клеток

- •Животная клетка

- •Тема 20. Концепция биологической информации и самовоспроизведения жизни

- •I. Белки, их строение, свойства и функции

- •Мономер белка — аминокислота.

- •II. Нуклеиновые кислоты и их роль в передаче наследственной информации

- •Существует 2 типа нуклеиновых кислот: днк и рнк

- •Строение мономера днк (нуклеотида)

- •Уровни организации днк

- •Определенное сочетание нуклеотидов и последовательность их расположения в молекуле днк является кодом, несущим информацию о белке.

- •Свойства генетического кода

- •Тема 21. Закономерности наследования и изменчивости признаков

- •I. История генетики

- •II. Законы Менделя

- •III. Основные положения хромосомной теории

- •IV. Биотехнология и ее основные направления

- •5) Создания клонов путем переноса генетического материала из одной (донорской) клетки в другую клетку - клонирование.

- •Клонированные животные

- •Тема 22. Биосферный уровень организации живой материи

- •I. Понятие биосферы, ее границы и состав

- •II. Живое вещество биосферы и его функции

- •III. Биосфера – как глобальная экосистема

- •1. Абиотическая часть экосистемы (экотоп) или биотоп

- •2. Биотическая часть экосистемы (биота) или биоценоз

- •По типу дыхания

- •По типу питания

- •По месту в пищевой цепи

- •IV. Среда обитаня и экологические факторы среды

- •Экологические факторы

Типы клеток

Животная клетка

Тема 20. Концепция биологической информации и самовоспроизведения жизни

I. Белки, их строение, свойства и функции

Ф. Энгельс: «Жизнь – это свойство существования белковых тел»

Слово «протеин» (белок) происходит от греческого слова «протейос», что означает «занимающий первое место».

Белки составляют основу жизни на Земле. Они составляют около 50% сухого веса тела всех организмов. Около 30% всех белков человеческого тела находится в мышцах, около 20% — в костях и сухожилиях и около 10% — в коже. В организме человека насчитывается до 5 млн. различных видов белков. Все они построены из 20 аминокислот.

Белки - это высокомолекулярные азотсодержащие соединения, состоящие из аминокислот, соединенных пептидной (или ковалентной) связью (-CО-NН).

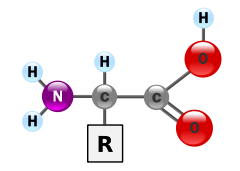

Мономер белка — аминокислота.

![]()

слева - аминогруппа и справа - карбоксильная группа

R — радикал (группа атомов, различная у разных

аминокислот)

Белки

Протеины Протеиды

(простые) (сложные)

|

1. Альбумины - хорошо растворяются в воде. Встречаются в молоке, яичном белке и крови. 2. Глобулины - в воде не растворяются, но растворимы в разбавленных растворах солей. К глобулинам принадлежат глобулины крови и мышечный белок миозин. 3. Глутелины - растворяются только в разбавленных растворах щелочей. Встречаются в растениях. 4. Склеропротеины — нерастворимые белки. К ним относятся кератины, белок кожи и соединительных тканей коллаген, белок натурального шелка фиброин. |

1. Фосфопротеиды - содержат молекулы фосфорной кислоты. К ним относится вителлин — белок, содержащийся в яичном желтке, белок молока казеин. 2. Гликопротеиды - содержат остатки углеводов. Они входят в состав хрящей, рогов, слюны 3. Хромопротеиды - содержат молекулу типа порфина. Самым важным является гемоглобин. 4. Нуклеопротеиды — протеины, связанные с нуклеиновыми кислотами. Являются важнейшей составной частью вирусов — возбудителей многих болезней. |

- при соединении двух аминокислот в одну молекулу образуются дипептид

- при соединении трех аминокислот в одну молекулу образуются трипептид

- соединение более 20 аминокислот в одну молекулу называется полипептидом

- полипептиды, соединяясь, образуют сложную молекулу белка.

Белки длиной от 2 до нескольких десятков аминокислотных остатков часто называют пептидами, при большей степени полимеризации — белками, хотя это деление весьма условно.

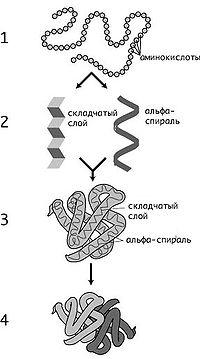

Выделяют четыре основных уровня укладки белковых молекул (уровни структуры белка):

|

|

1. Первичная структура — последовательность аминокислот в полипептидной цепи.

2. Вторичная структура — белковая нить свернутая в спираль (α –структура) или собранная в гормощку (β – структура) стабилизированная водородными связями и гидрофобными взаимодействиями.

3. Третичная структура — пространственное строение полипептидной цепи; взаимное расположение элементов вторичной структуры, стабилизированное различными типами связей. Они могут быть двух типов: - глобулярные: общая форма из молекулы более или менее сферическая (их большинство) - фибриллярные: их молекулы в работающем состоянии представляют собой сильно вытянутые волокна (например кератин и коллаген) 4. Четверичная структура — взаимное расположение нескольких полипептидных цепей в составе единого белкового комплекса |

Свойства белков:

- имеют высокую молекулярную массу

- преимущественно растворимы в воде

- способны к набуханию

- характеризуются оптической активностью и подвижностью в электрическом поле

- термолабильны (проявляют свои свойства – активность, в узких температурных рамках)

Денатурация - это утрата белковой молекулой своей структурной организации и активности при: термической обработке (кипячение); химических воздействиях (кислоты, щелочи); радиоактивное излучение и т.д.

Ренатурация – это свойство белков полностью восстанавливать утраченную структуру и активность.

Функции белков:

1. Структурная функция - заключается в том, что белки:

- участвуют в образовании практически всех органоидов клеток

- образуют цитоскелет, придающий форму клеткам и многим органоидам и обеспечивающий механическую форму ряда тканей;

- входят в состав межклеточного вещества, во многом определяющего структуру тканей и форму тела животных.

2. Транспортная функция — участвуют в переносе веществ в клетки и из клеток, в их перемещениях внутри клеток, а также в их транспорте кровью и другими жидкостями по организму.

3. Защитная функция — способность белков обеспечивать защиту организмов от неблагоприятного воздействия различных факторов. Эту функцию белки могут выполнять несколькими различными способами:

- механическая защита клеток или всего организма (из белков состоят: клеточная стенка одноклеточных водорослей и кутикула нематод; производными ороговевающего эпителия являются: роговые чешуи рептилий, перья и чехол клюва птиц, шерсть, копыта и рога млекопитающих и др.) + способность крови свертываться, что обеспечивается благодаря белку фибриногену, содержащийся в плазме крови.

- химическая защита (связывание токсинов белковыми молекулами и действие на токсины ферментов, например – ферменты печени обеспечивают детоксикацию крови)

- иммунная защита (антитела, которые связывают и обезвреживают возбудителей - вирусы или бактерии, например – белок интерферон).

- защитная функция токсинов (обеспечивают активную и пассивную ядовитость многих организмов, которая служит для защиты у от врагов или для нападения на добычу. Это основной компонент ядов большинства животных, а также некоторых грибов и бактерий).

4. Запасающая (энергетическая) функция – белки редко используются как специальные запасные вещества. Это связано с тем, что при «сжигании» белков в выделяются ядовитые «осколки» — аммиак, который в организме человека обезвреживается за счет превращения в менее токсичную мочевину.

Тем не менее, белки в качестве запасных веществ (белок яйца - это белок, и желток - тоже белок!). Белки в значительных количествах запасаются в семенах семенных растений; особенно высокий процент их содержится в семенах бобовых. Питательную (энергетическую) функцию выполняют белки молока (казеин и др.). При их использовании в организме выделяется всего около 4-4,1 ккал/г, а при полном окислении — сжигании в калориметре — около 5,6 ккал/г.

5. Рецепторная функция - служат для восприятия сигналов, получаемых клеткой, и запускают ответную реакцию клетки на тот или иной сигнал.

6. Сигнальная функция — способность белков служить сигнальными веществами, передавая сигналы между тканями, клетками или организмами. Ее выполняют белки-гормоны.

7. Регуляторная функция ― осуществление белками регуляции процессов в клетке или в организме, что связано с их способностью к приему и передаче информации (например: факторы регуляции транскрипции и трансляции ДНК)

8. Каталитическая функция – способность ускорять химические реакции организма. Все биологические катализаторы - ферменты (или энзимы). Активность ферментов определяется их трёхмерной структурой.

9. Двигательная – участвуют в движении клеток и перемещении клеточных структур или входят в состав структурных компонентов, участвующих в движении.