IV. Арматура

Арматура бывает трубопроводная, предохранительная и водоразборная. Трубопроводная арматура устанавливается на водопроводной сети для управления потоком жидкости – изменения расхода или давления; для отключения отдельных участков водопроводной сети.

Предохранительная арматура предназначена для защиты от повреждения сети и оборудования при внезапном повышении напора.

Водоразборная арматура регулирует подачу воды потребителям.

Места установки трубопроводной арматуры нормируются СНиПом 2.04.01-85*.

К трубопроводной арматуре относятся: вентили, шаровые краны, задвижки, пробковые краны. К предохранительной арматуре относятся: обратные клапаны, регуляторы давления, регуляторы расхода.

Арматуру изготавливают из чугуна, бронзы, латуни, стали, пластмассы.

|

|

|

|

|

|

Рис.17. Запорные вентили прямые муфтовые

Вентили (обозначение на чертежах:

![]() ) состоят из корпуса, маховика со

шпинделем, клапана (рис.17).

) состоят из корпуса, маховика со

шпинделем, клапана (рис.17).

Устанавливаются в основном на тупиковой сети.

Потери напора в них незначительные.

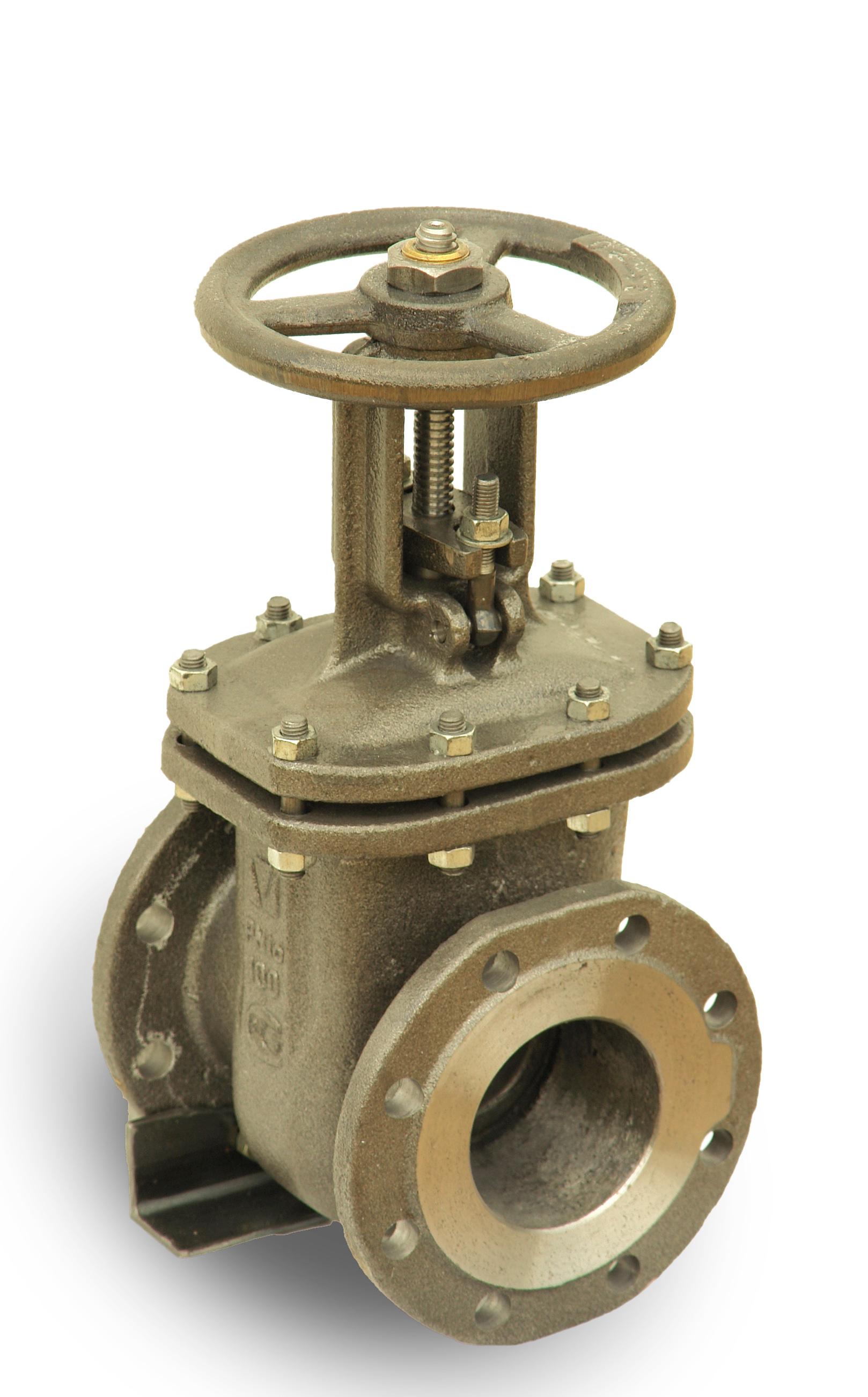

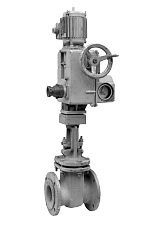

Задвижки (обозначение на

чертежах:

![]() )

используются на кольцевой или тупиковой

сети при диаметре труб более 50 мм. Состоят

из корпуса, диска, клина, шпинделя,

маховика (рис.18).

)

используются на кольцевой или тупиковой

сети при диаметре труб более 50 мм. Состоят

из корпуса, диска, клина, шпинделя,

маховика (рис.18).

а) б) в)

Рис.18. Задвижки фланцевые параллельные: а, б – с ручным приводом, в – с электроприводом

Пробковый кран (обозначение

на чертежах:

![]() )

состоит из корпуса и плотно притертой

к стенке пробки с

отверстием. При повороте

головки, располагаемой на штоке,

соединенном с пробкой, на 90° поток

полностью перекрывается. Используется

там, где требуется большое количество

воды (рис.19).

)

состоит из корпуса и плотно притертой

к стенке пробки с

отверстием. При повороте

головки, располагаемой на штоке,

соединенном с пробкой, на 90° поток

полностью перекрывается. Используется

там, где требуется большое количество

воды (рис.19).

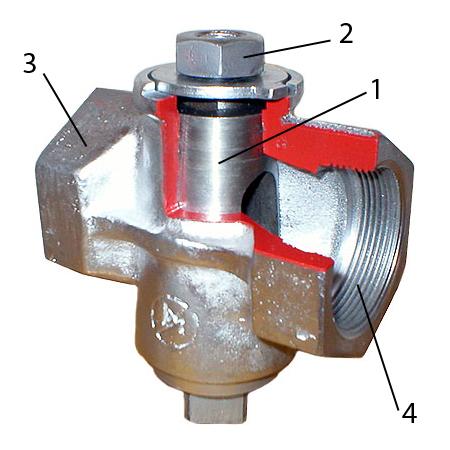

Рис.19. Пробковый кран: 1 – пробка; 2 – гайка; 3 – корпус; 4 – резьба.

Предохранительная арматура:

обратный клапан, регулятор давления.

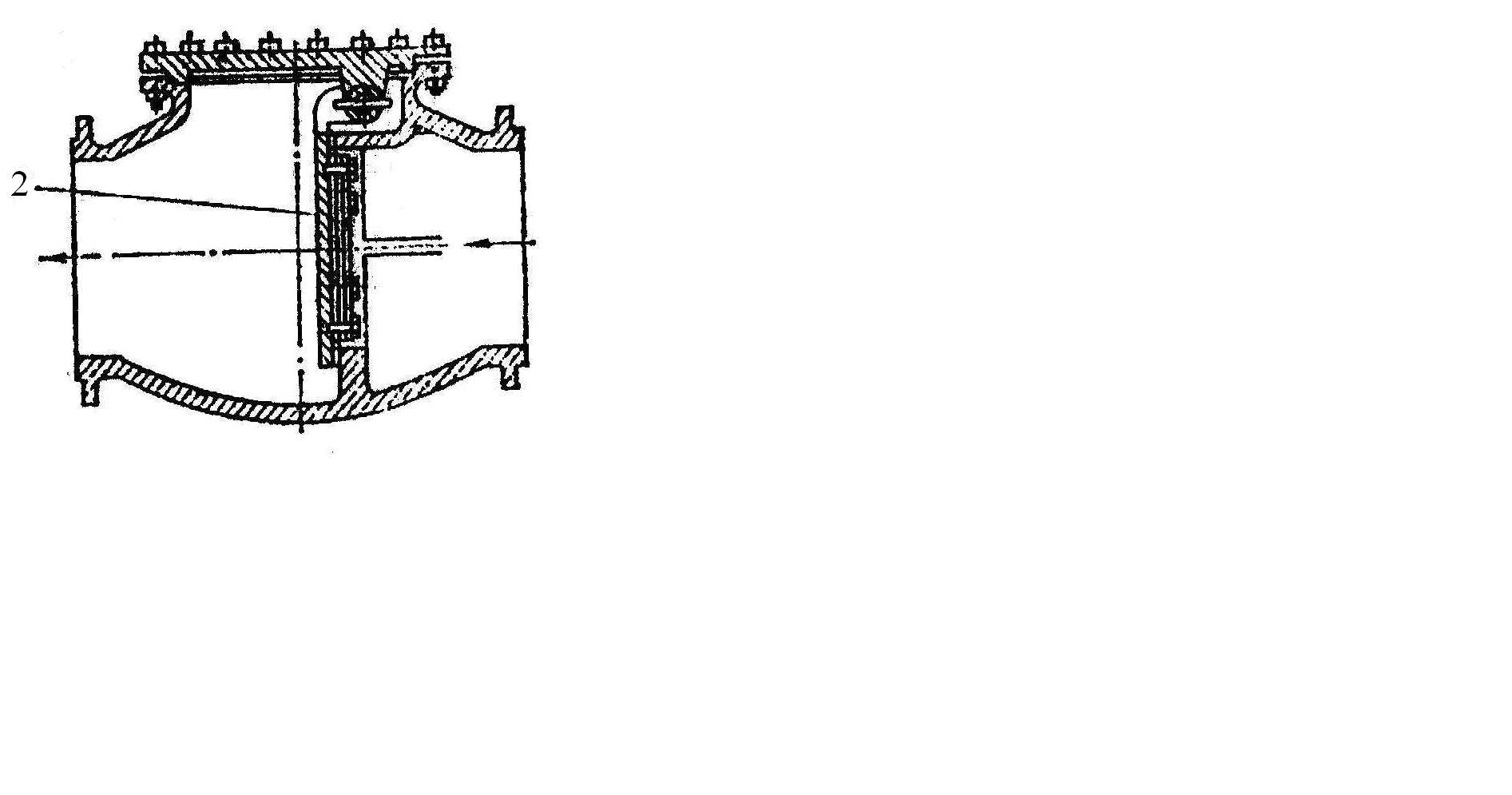

Обратный клапан (обозначение на чертежах

![]() )

устанавливается на трубопроводах, где

возможны аварийные ситуации (отключение

энергии) и направление воды только в

одну сторону (рис.20).

)

устанавливается на трубопроводах, где

возможны аварийные ситуации (отключение

энергии) и направление воды только в

одну сторону (рис.20).

|

а) |

б) |

|

|

|

Рис.20. Обратный клапан: а - подъёмный; б - «заслонка»; 1 – подъемный клапан; 2 – заслонка.

В одоразборная

арматура предназначена для отбора воды

из системы. Чаще всего она бывает

вентильного типа: смесители

одоразборная

арматура предназначена для отбора воды

из системы. Чаще всего она бывает

вентильного типа: смесители

![]() , смывные краны

, смывные краны

![]() ,

душевые сетки

,

душевые сетки

![]() ,

поливочные краны

,

поливочные краны

![]()

Цапковая арматура - для полива и пожаротушения.

Лекция 3. РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА

Расчет заключается в подборе оптимальных диаметров на всех участках сети и определении величины требуемого напора для здания в точке подключения к наружной водопроводной сети.

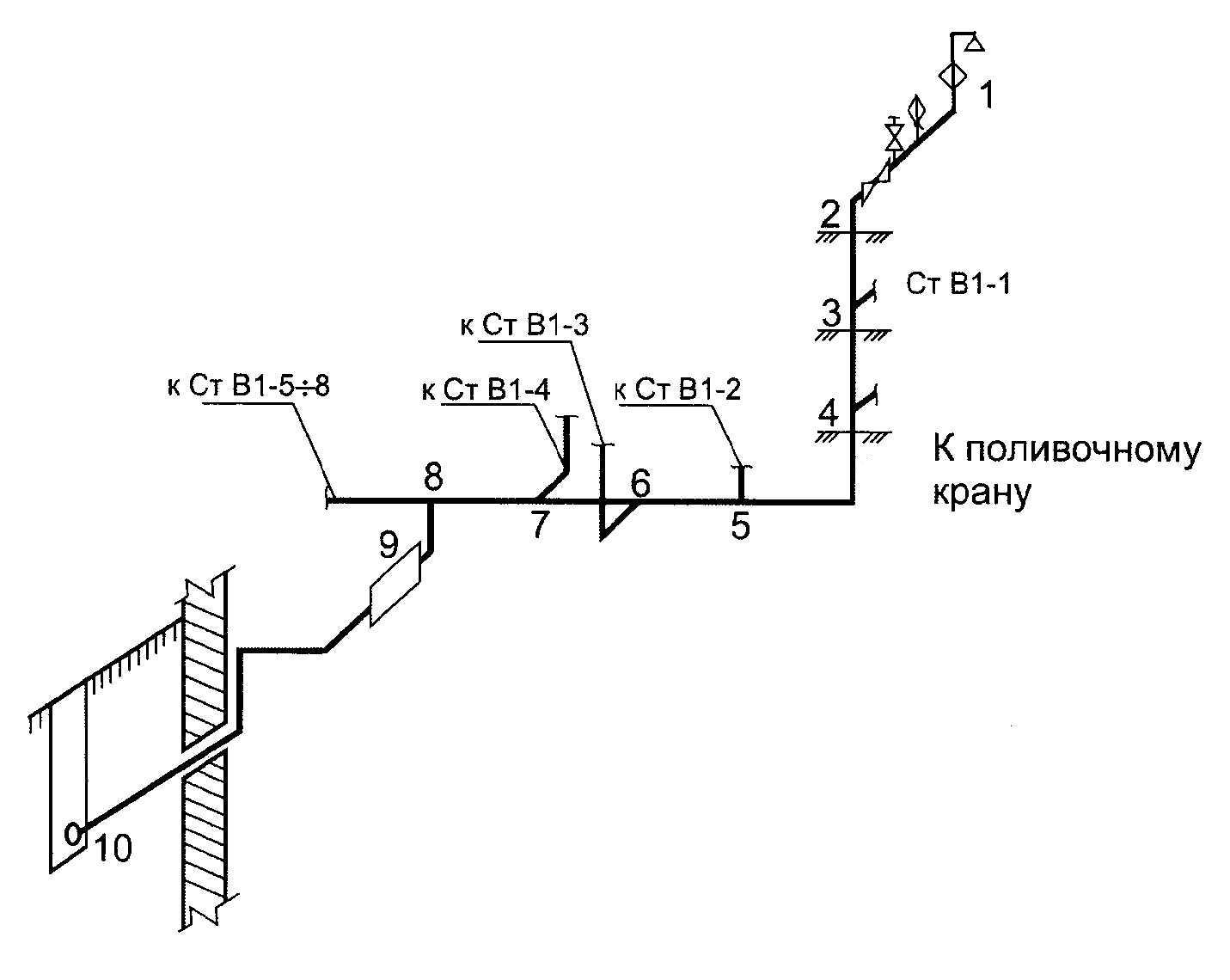

На основании аксонометрической схемы внутреннего водопровода строится расчетная схема от ввода в здание до диктующей точки 1 (рис.21). Диктующая точка 1 – это наиболее удаленная и высоко располагаемая от ввода в здание водоразборная арматура.

Рис.21. Расчетная схема сети внутреннего водопровода

На расчетной схеме намечаются расчетные участки, на которых определяются расходы.

Согласно СНиП 2.04.01-85* максимально-секундный расход q, л/с, определяется по формуле:

![]() , (4)

, (4)

где

![]() – расход воды прибором с максимальным

водопотреблением на данном участке,

принимается по прил.3, в зависимости от

водопотребителя, л/с;

– расход воды прибором с максимальным

водопотреблением на данном участке,

принимается по прил.3, в зависимости от

водопотребителя, л/с;

α – коэффициент, зависящий от вероятности действия санитарных приборов Р и их количества N, принимается по прил.4 СНиП 2.04.01-85*.

Вероятность действия санитарных приборов для одинаковых потребителей определяется по формуле:

![]() (5)

(5)

где qhr,u – часовой расход воды в сутки наибольшего водопотребления (см. прил.3), л/ч;

U – общее количество потребителей, чел.;

N – общее количество приборов, шт.

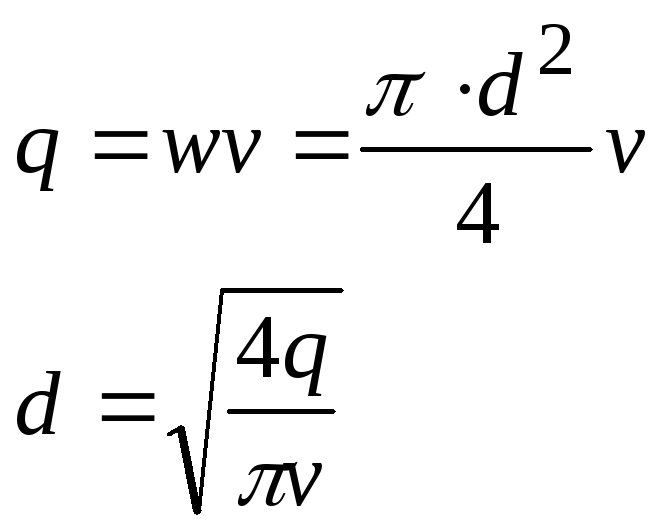

Определив расходы на участках сети, приступают к подбору диаметров d, мм:

(6)

(6)

Для подбора диаметров используют таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб под ред. Ф.А.Шевелева. Диаметр подбирают по расчетным расходам q, л/с, и допустимым скоростям V, м/с. Экономичная скорость находится в пределах 0,7-1,5 м/с при этом допускается уменьшение и увеличение скорости, но не более 3 м/с (табл.1).

Таблица 1

Подбор диаметров

|

q, л/с |

d, мм |

d, мм |

|

|

|

v, м/с |

1000i |

v, м/с |

1000i |

|

|

|

|

|

|

|

Далее определяют потери напора по длине и местные на участках сети:

![]() , (7)

, (7)

где i – гидравлический уклон, зависящий от шероховатости труб, принимается по таблицам гидравлического расчета водопроводной сети;

l – длина расчетного участка, м;

Kl – коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях и согласно СНиП принимаются в зависимости от назначения системы водоснабжения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых зданий Kl=0,3;

На всем расчетном направлении движения воды от диктующей точки 1 до наружной сети ( точка 10), рис. 21 определяются суммарные потери ∑Hl, м.

Диаметр условного прохода счетчика, согласно СНиП 2.04.01-85*, следует принимать исходя из среднечасового расхода qT, м3/ч в сутки максимального водопотребления:

![]() ,

(8)

,

(8)

где qu – норма водопотребления, в сутки максимального водопотребления принимаемая по прил.3, СНиП л/сут-чел.

U – число потребителей в данном здании, чел.;

Т – время потребления воды, ч.

Данный расход

![]() ,

м3/ч, не должен превышать

эксплуатационного, указанного в табл.4

СНиПа 2.04.01-85*.

,

м3/ч, не должен превышать

эксплуатационного, указанного в табл.4

СНиПа 2.04.01-85*.

Счетчик с принятым диаметром условного прохода водосчетчика, проверяют его на пропуск максимального расчетного расхода воды, при котором потери напора не должны превышать 5 м в крыльчатых и 2,5 м – в турбинных водосчетчиках.

Потери в счётчике воды, м, определяют по следующей формуле:

![]() ,

(9)

,

(9)

где S – гидравлическое сопротивление водосчетчика, м/(л/с)2, (см.табл.4 СНиПа 2.04.01-85*),;

q – расчетный расход воды перед водосчетчиком, л/с.

Крыльчатые счетчики имеют диаметр условного прохода 10-40 мм, турбинные счетчики 50-250 мм.

Если потери в счетчике превышают допустимые значения, то подбирают счетчик большего диаметра на 1, 2 сортамента. Принимают S и определяют Hw.

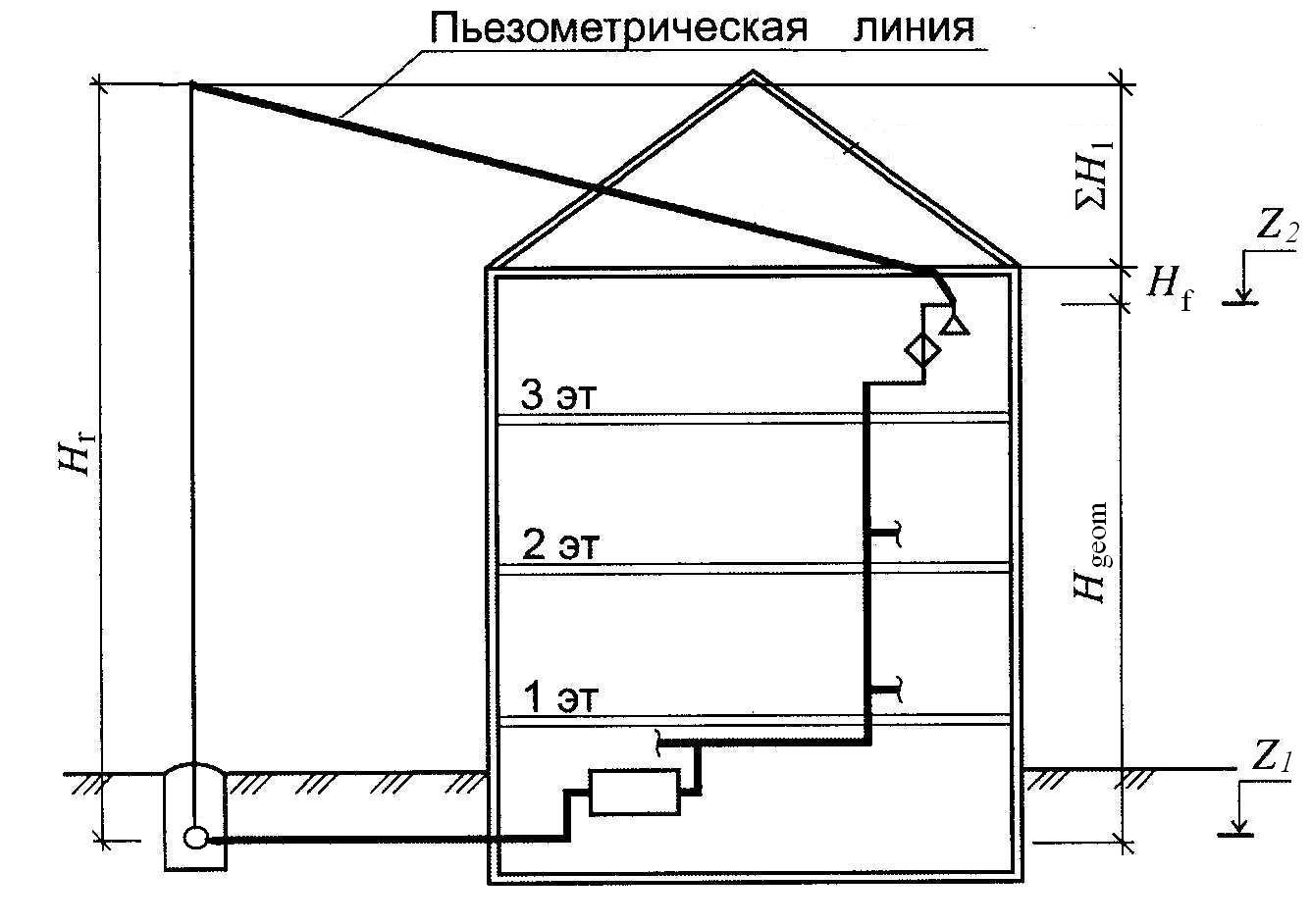

Затем определяют величину требуемого напора на вводе в здание по формуле:

![]() ,

(10)

,

(10)

где

![]() – геометрическая высота

подъема воды от точки подключения к

городскому водопроводу

– геометрическая высота

подъема воды от точки подключения к

городскому водопроводу

![]() до отметки наиболее высокорасполагаемого

водоразборного прибора в диктующей

точке –

до отметки наиболее высокорасполагаемого

водоразборного прибора в диктующей

точке –

![]() ;

;

![]() – суммарные потери напора на всех

участках трубопроводов системы

водоснабжения, м

– суммарные потери напора на всех

участках трубопроводов системы

водоснабжения, м

![]() – потери напора в счетчике воды на вводе

в здание, м (см. формулу 9);

– потери напора в счетчике воды на вводе

в здание, м (см. формулу 9);

![]() – свободный напор у водоразборного

устройства в диктующей точке, принимается

по прил.2 СНиП 2.04.01-85* (душевая сетка

–

– свободный напор у водоразборного

устройства в диктующей точке, принимается

по прил.2 СНиП 2.04.01-85* (душевая сетка

–![]() =3м,

мойка или умывальник –

=3м,

мойка или умывальник –

![]() =2м).

=2м).

Расчетная схема для определения необходимой величины требуемого напора представлена на рис.22.

Рис.22. Расчетная схема для определения величины требуемого напора

Полученную величину

требуемого напора

![]() сравниваем с гарантийным напором Hq,

указанным в задании на

проектирование.

сравниваем с гарантийным напором Hq,

указанным в задании на

проектирование.

Если:

1)

![]() принимается

простая схема внутреннего водопровода

без повысительных установок;

принимается

простая схема внутреннего водопровода

без повысительных установок;

2)

![]() принимается простая схема и на вводе

устанавливаются диафрагмы или регуляторы

давления;

принимается простая схема и на вводе

устанавливаются диафрагмы или регуляторы

давления;

3)

![]() на

1-3 метра, увеличивают диаметр на некоторых

участках сети и принимают простую схему;

на

1-3 метра, увеличивают диаметр на некоторых

участках сети и принимают простую схему;

4)

![]() принимают

схему с повысительными установками.

принимают

схему с повысительными установками.

Лекция 4. УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ УСТАНОВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАПОРА В СЕТИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОДОПРОВОДЫ. ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД.

Существуют три способа повышения напора в сетях водоснабжения зданий:

I. Использование напорно-запасных баков.

II. Использование насосных установок.

III. Использование гидропневматических установок.

Для обоснования выбора способа повышения напора необходимо знать режим водопотребления и величины гарантированного напора и требуемого напора на вводе в здание в наружной городской сети.

I. Напорно-запасные баки используются в малоэтажных зданиях. Запас воды создается в ночное время, когда возрастает напор в городской сети из-за снижения водопотребления.

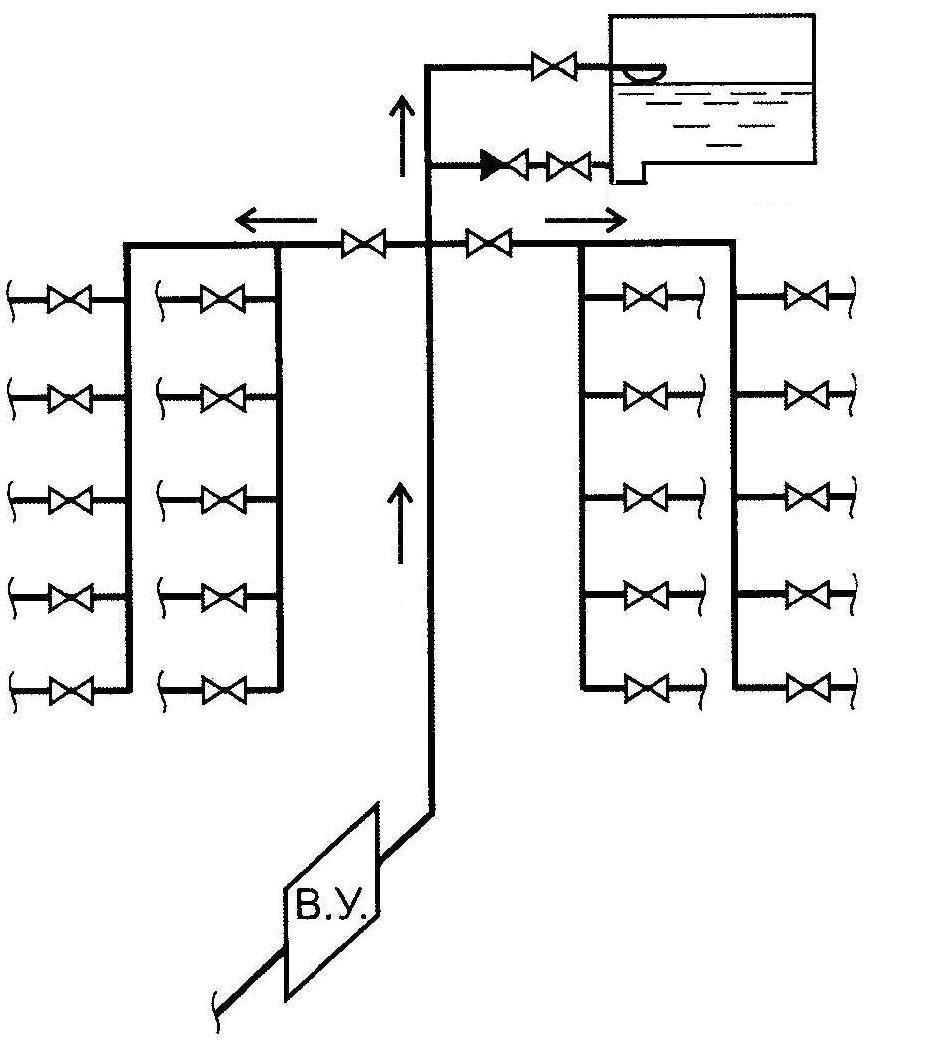

Для данных зданий применяют схему с верхней разводкой магистрали (рис.23).

Рис.23. Схема с регулирующей ёмкостью

В зданиях высокой этажности напор наружной сети, даже в часы минимального водопотребления, не дает возможности заполнить бак, поэтому баки используются только совместно с насосными установками.

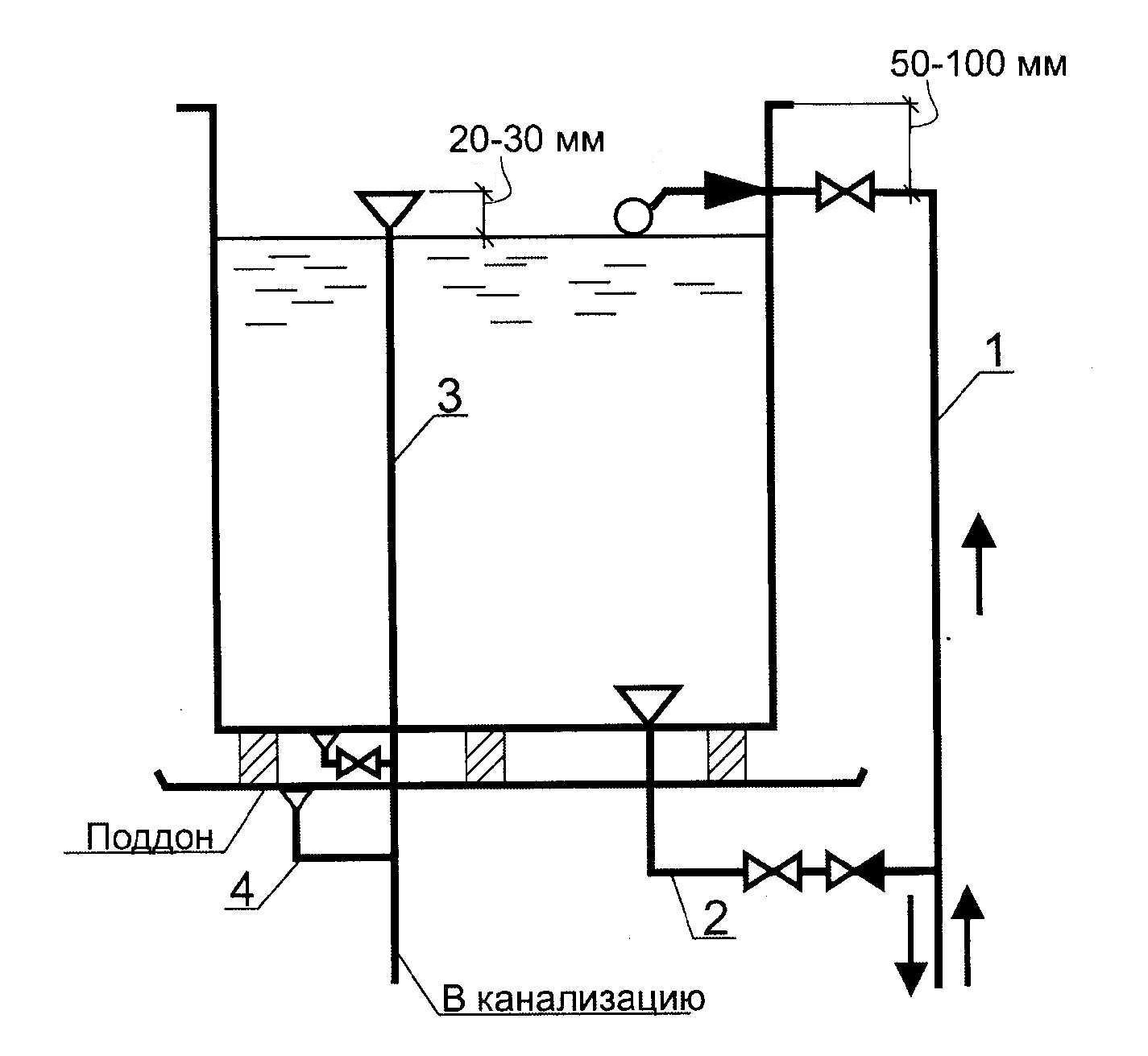

Водонапорные баки изготовляются из листовой стали толщиной 4-6 мм или железобетона по форме круглые или прямоугольные устанавливают на технических этажах или чердаке в утепленном помещении высотой ≥ 2,2 м. Под баками следует предусматривать поддон. Расстояния между водонапорными баками и строительными конструкциями регламентируются СНиП 2.04.01-85* п. 13.15.

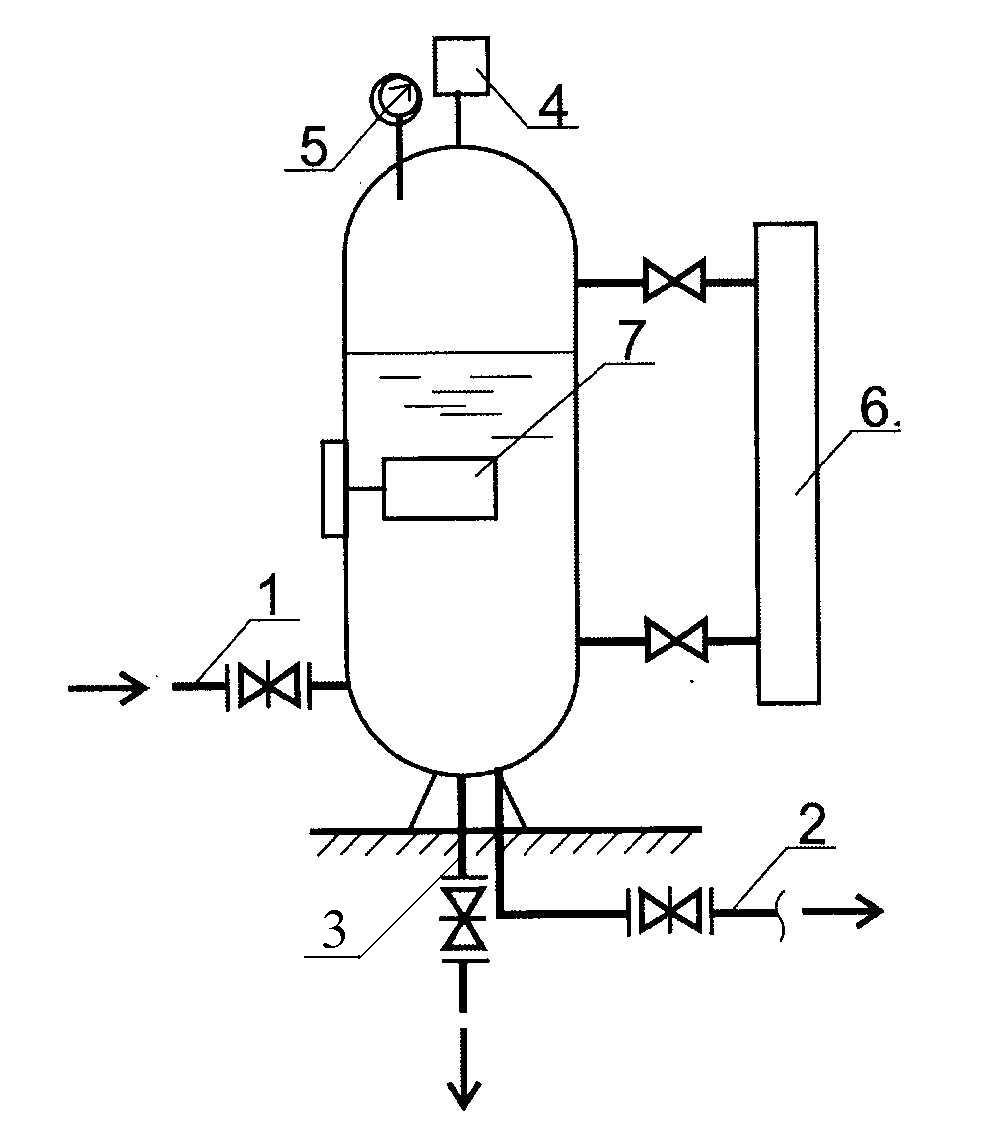

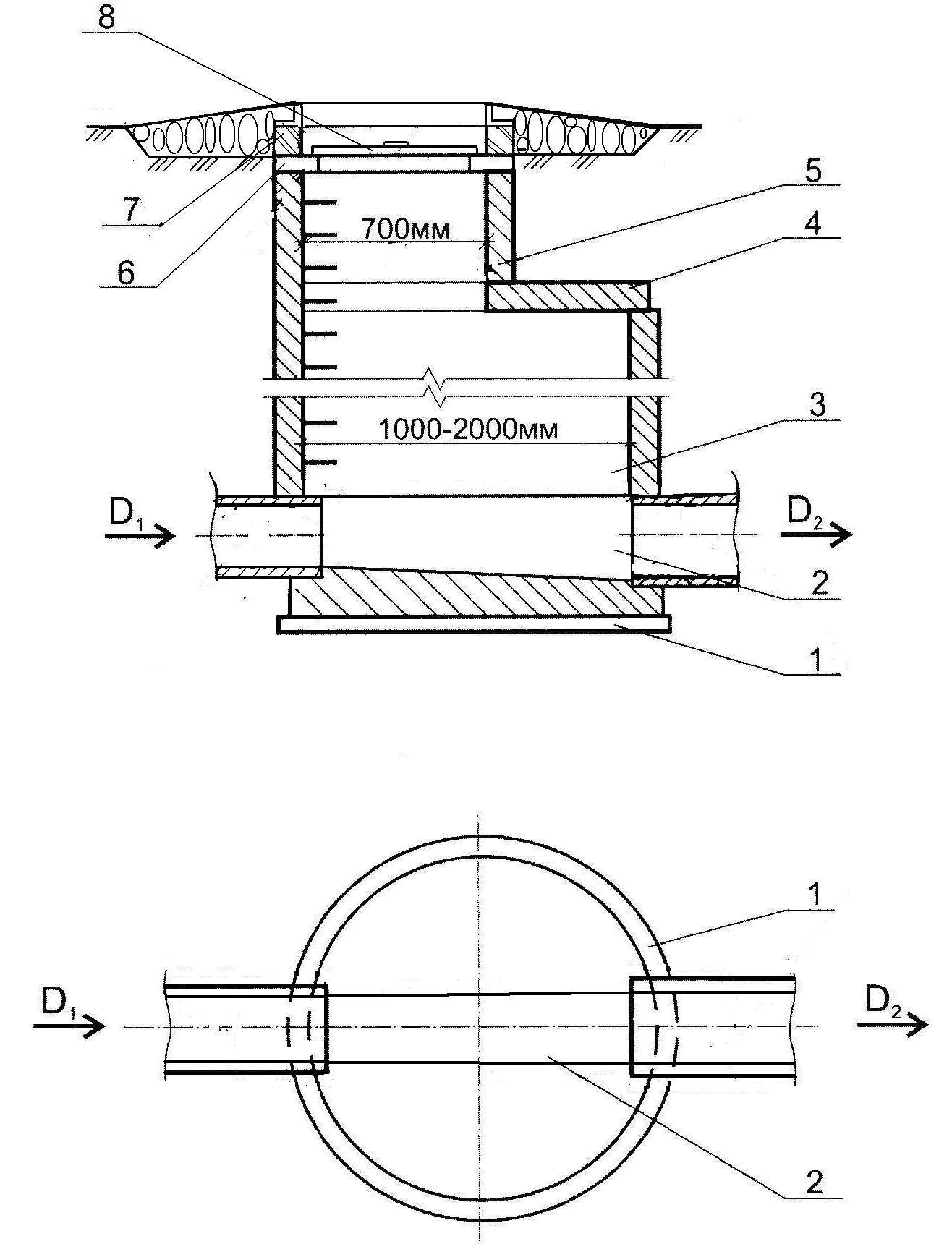

Бак (рис.24) оборудуется следующими трубопроводами:

1. Подающий – присоединяется на 50-100 мм ниже верхнего борта бака, соединяется с поплавковым клапаном.

2. Расходный – служит для подачи воды из бака.

3. Переливной – на расстоянии 2/3 высоты бака диаметр которого равен двум диаметрам подающей трубы. Верхняя часть оборудуется воронкой. Данный трубопровод присоединяется к канализации через промежуточный бачок с разрывом струи.

4. Спускная труба.

Рис. 24. Водонапорный бак

Полная вместимость водонапорного бака V, м3, для зданий без установки насосов равна регулирующему объему W, м3.

![]() ,

(11)

,

(11)

где Т – период недостатка напора в течение суток, ч;

![]() – среднечасовой расход

холодной воды, м3/ч.

– среднечасовой расход

холодной воды, м3/ч.

При использовании водонапорных баков совместно с насосными установками вместимость бака V, м3 , определяется по следующей формуле:

![]() (12)

(12)

где В – коэффициент запаса вместимости бака, принимается 1,1-1,3;

W – регулирующий объем воды, м3;

W1 – противопожарный объем воды, м3.

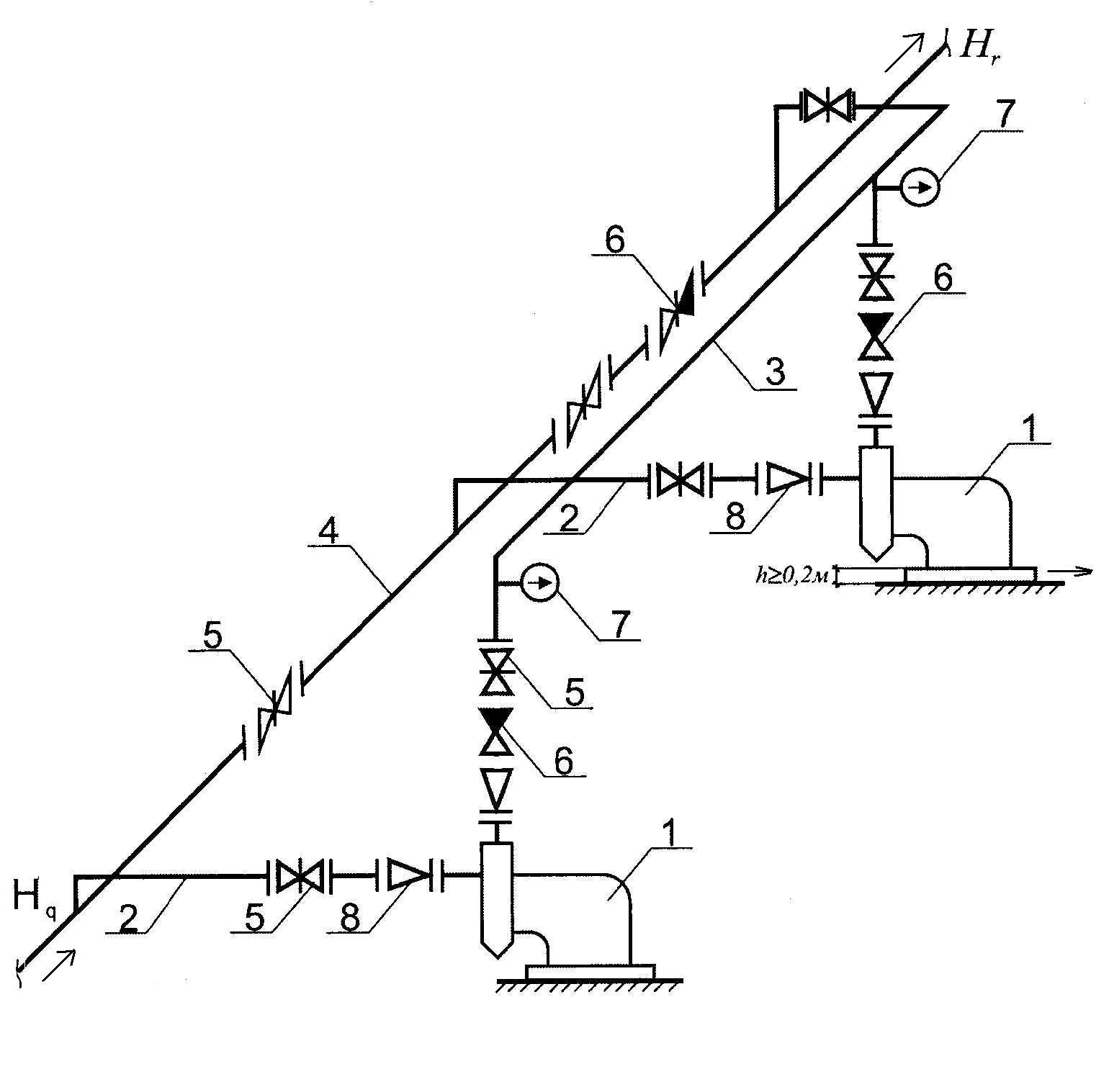

II. Повысительные установки применяются при постоянном или периодическом недостатке напора в системе водоснабжения. Схема обвязки насосов представлена на рис.25.

Рис.25. Схема установки насосов: 1 - насос с электродвигателем; 2 – всасывающий трубопровод; 3 - напорный трубопровод; 4 – подающий трубопровод; 5 - задвижка; 6 - обратный клапан; 7 - манометр; 8 - переходы

Для повышения напора наиболее часто используют центробежные насосы. Насос состоит из следующих основных элементов: спирального корпуса с рабочим колесом на валу; всасывающего и напорного патрубков. Для пуска насоса необходимо корпус или подводящий трубопровод заполнить водой. Насос с электродвигателем должен быть установлен в сухом помещении на металлической плите с бетонным фундаментом. Глубина заложения фундамента определяется строительным расчетом (0,7-1,0 м). Верх фундамента должен выступать над уровнем пола на 20-30 см. В целях устранения шума при работе под фундаментной плитой прокладывают резину, войлок и т.д., а под самым фундаментом делают песчаную подушку слоем 0,2-0,3м.

На напорных и всасывающих трубопроводах следует предусматривать установку вибровставок.

Не допускается установка насосов под жилыми квартирами, детскими, общеобразовательными и лечебными помещениями и т.п.

Подбор насосов осуществляется по двум характеристикам: производительности и напору.

Производительность насосов следует принимать:

1. При отсутствии регулирующих емкостей – равной максимально-секундному расходу q, л/с.

2. При наличии водонапорного бака – равной максимально-часовому расходу qhr, м3/ч.

Напор насосов, Нр м, следует определять с учетом наименьшего гарантированного напора в наружной водопроводной сети:

![]() (13)

(13)

где

![]() – геометрическая высота

подъема воды, м;

– геометрическая высота

подъема воды, м;

![]() – суммарные потери

напора по длине и местные в системе

внутреннего водопрповода, м;

– суммарные потери

напора по длине и местные в системе

внутреннего водопрповода, м;

![]() – свободный напор, м;

– свободный напор, м;

![]() – гарантированный

напор, м.

– гарантированный

напор, м.

Насос имеет следующие характеристики:

Q – производительность, м3/ч, л/с;

Н – напор, м;

N – мощность, кВт;

п – число оборотов, об/мин (частота вращения);

![]() – к.п.д., %.

– к.п.д., %.

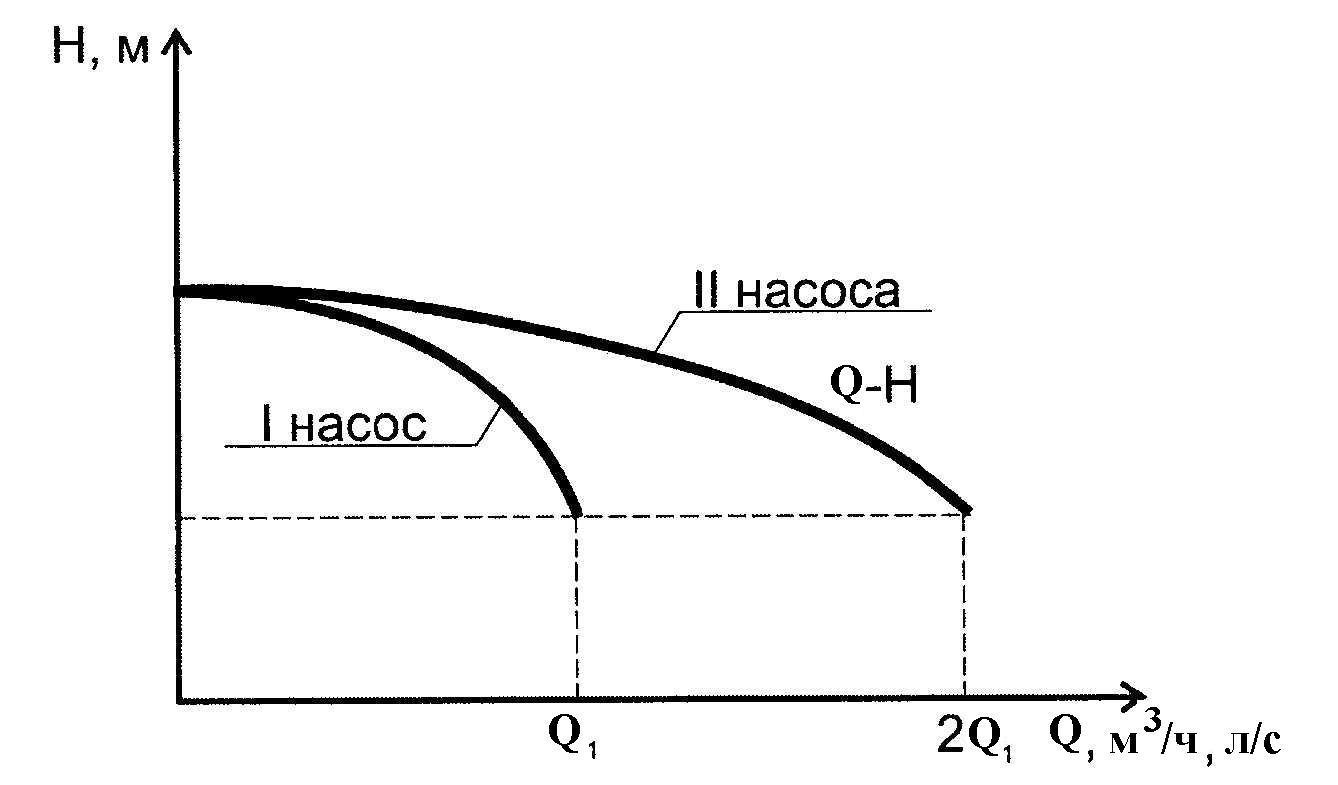

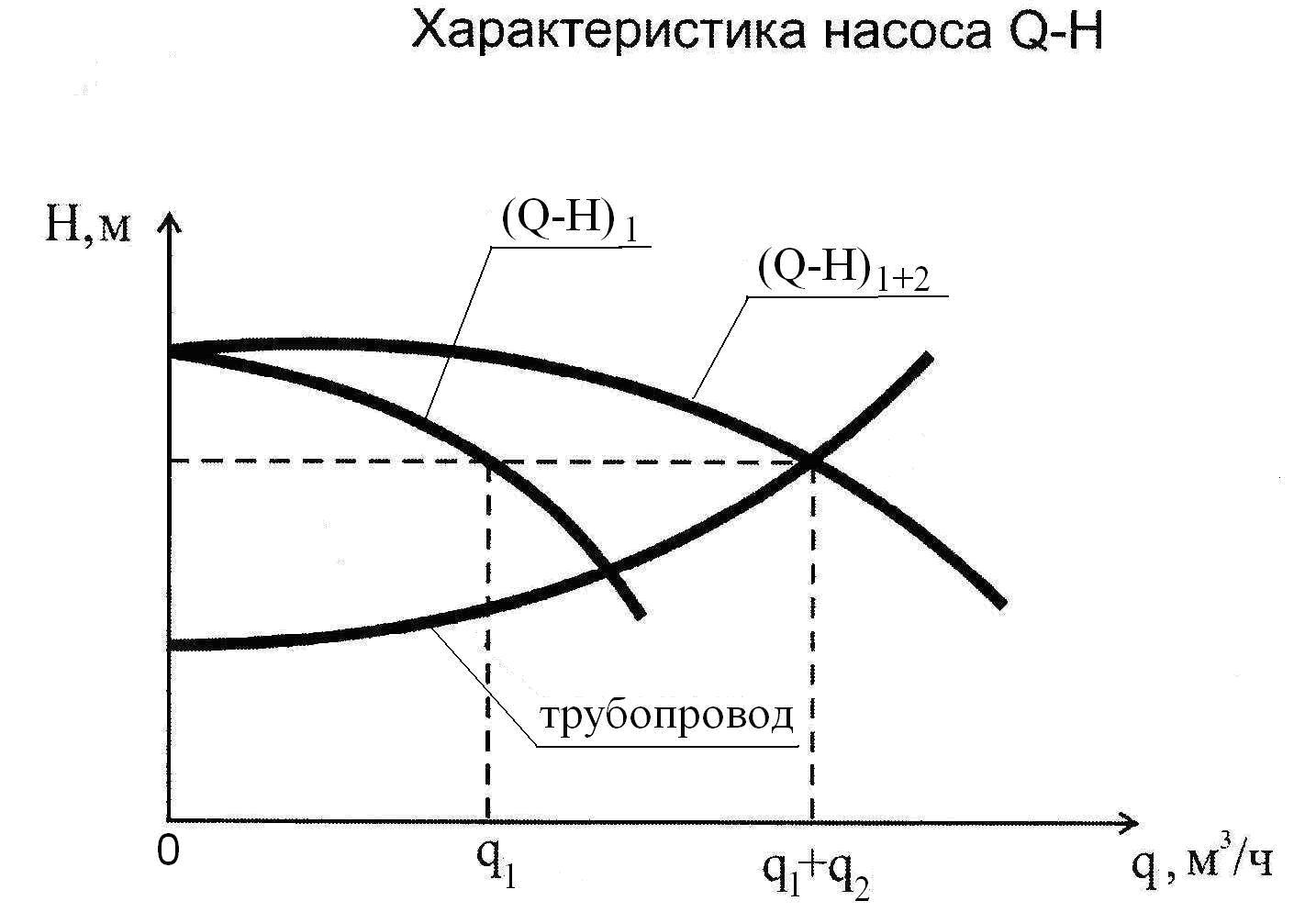

Насосы могут работать параллельно и последовательно. При параллельной работе увеличивается подача q, л/с, при последовательной – напор Н, м.

Зависимость напора от расхода при параллельной работе насосов представлена на рис.26.

Рис.26. Характеристика двух параллельно соединенных насосов

По количеству рабочих агрегатов и с учетом надежности системы принимают резервные насосы. Жилые здания относятся ко II категории надежности, перерыв в подаче воды допускается не более 6 ч.

III. Пневматические установки целесообразно применять для водоснабжения домов отдыха, санаториев и т.п.

Создание напора происходит с помощью сжатого воздуха. Гидропневмобаки представлены на рис.27.

Используются только для регулирования водопотребления.

Рис. 27. Гидропневмоустановка

1 – подающая труба; 2 – отводящая труба; 3 – спускная труба; 4 – предохранительный клапан; 5 – манометр; 6 – указатель уровня; 7 – устройство для пополнения и регулирования запаса воздуха.

Противопожарные водопроводы.

Для защиты зданий и отдельных объектов от пожаров устраивают наружные и внутренние системы пожаротушения.

Внутренние системы пожаротушения бывают:

- простые - с противопожарными кранами;

- автоматические – спринклерные;

- полуавтоматические – дренчерные.

Простые системы внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть предусмотрены в зданиях, указанных в СНиП 2.04.01-85*.

В зданиях, требующих повышенной защиты, применяют автоматические (спринклерные) и полуавтоматические (дренчерные) установки.

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией представлен в нормах пожарной безопасности НПБ 110-03.

В жилых зданиях противопожарные краны устанавливают в зданиях высотой 12 этажей и более.

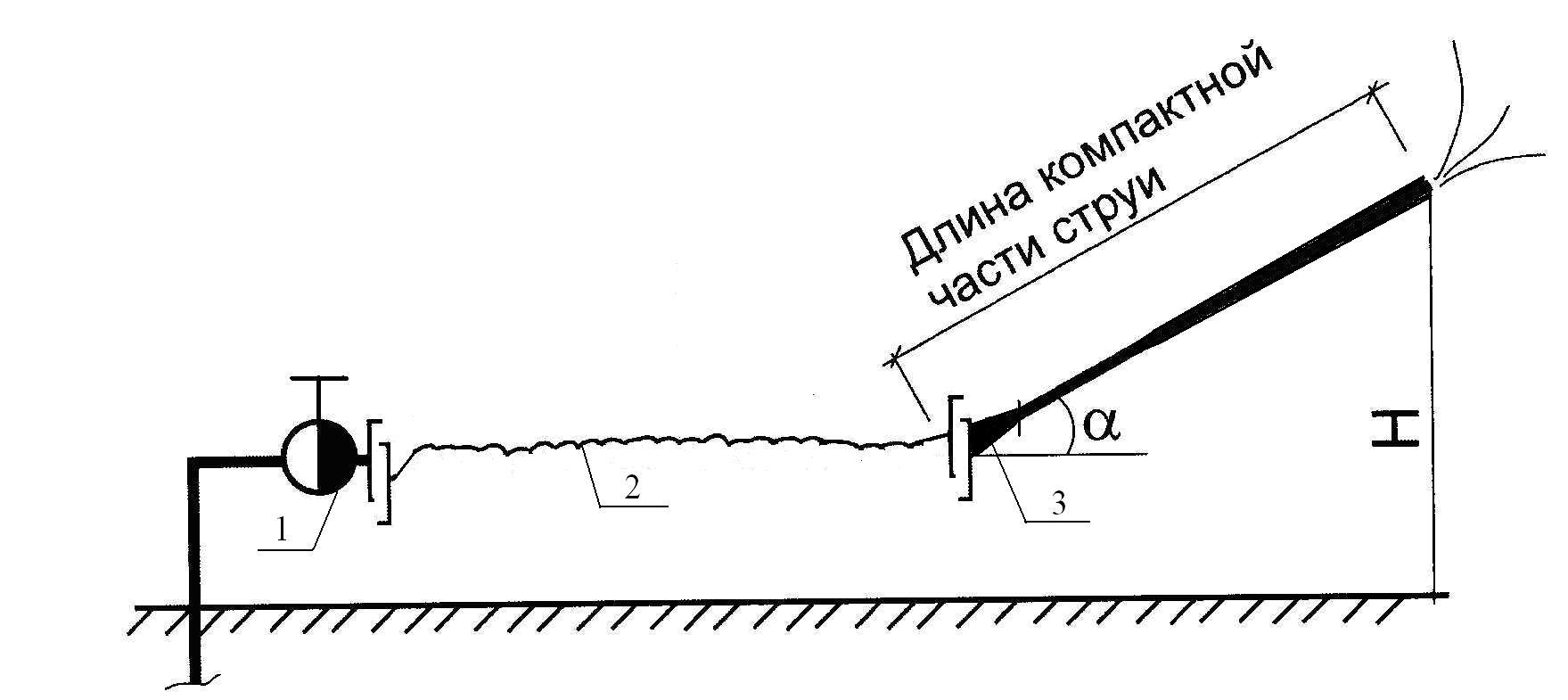

Внутренние противопожарные краны размещают на высоте 1,35 м от пола. Пожарные краны размещают в наиболее доступных местах: на лестничных площадках, в вестибюлях, коридорах, проходах и т.п. Пожарные краны диаметром 50, 65 мм оборудуются краном с цапкой 1, пожарным рукавом 2 длиной 10, 15, 20 м, металлическим стволом 3 со спрыском диаметром 13, 16, 19, 21 мм.

Внутренние пожарные краны должны устанавливаться на таком расстоянии, чтобы каждая точка помещения могла орошаться расчетным числом компактных струй. Количество струй принимается по СНиП 2.04.01-85* в зависимости от этажности, объема здания и его назначения.

Длина компактной части струи, м:

![]() (14)

(14)

где H – высота помещения, м;

α – угол наклона радиуса действия компактной струи

Схема действия пожарного крана представлена на рис.28.

Рис.28. Простая система пожаротушения

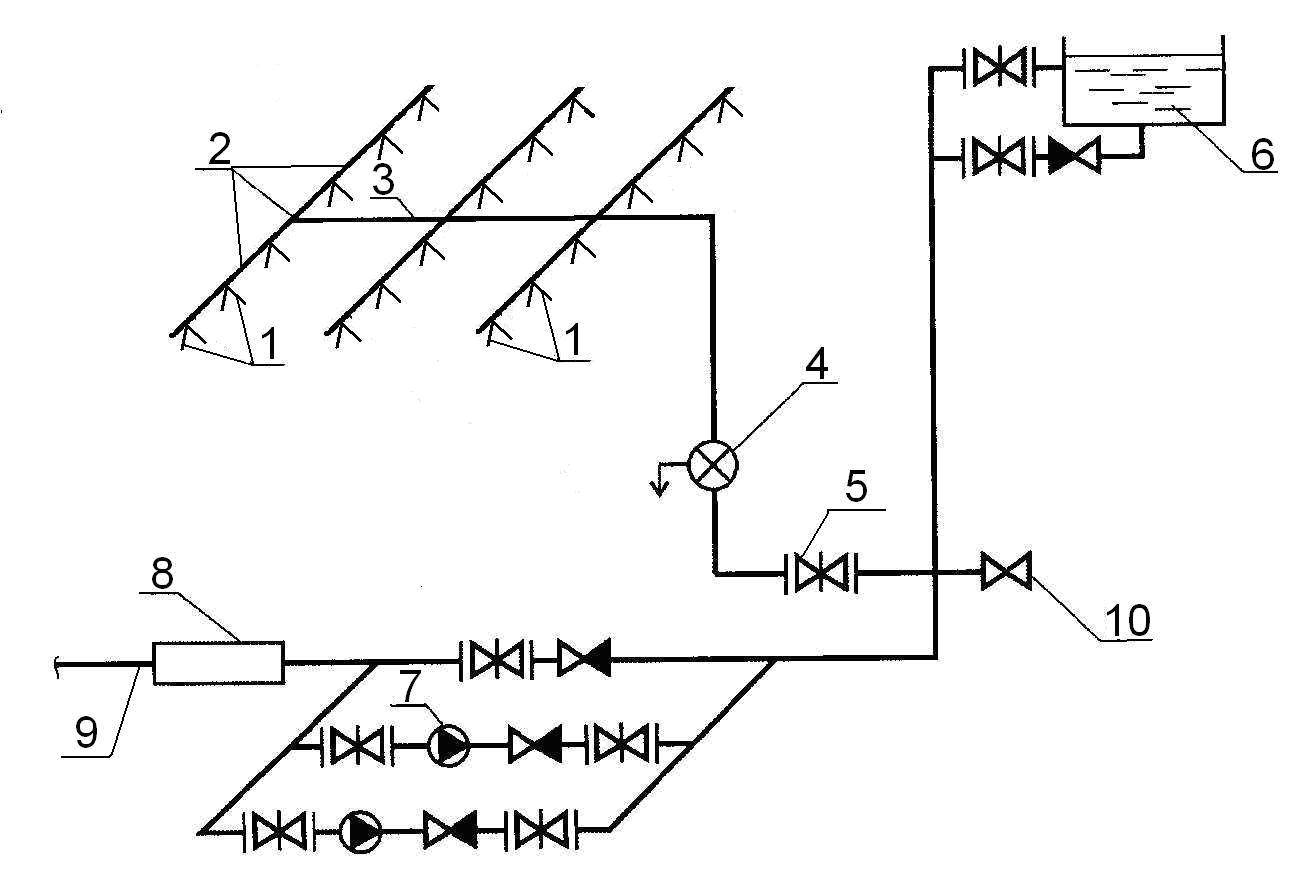

Спринклерные установки бывают водяные, воздушные и водовоздушные. Водяные системы применяют в отапливаемых помещениях, воздушные и водовоздушные в неотапливаемых.

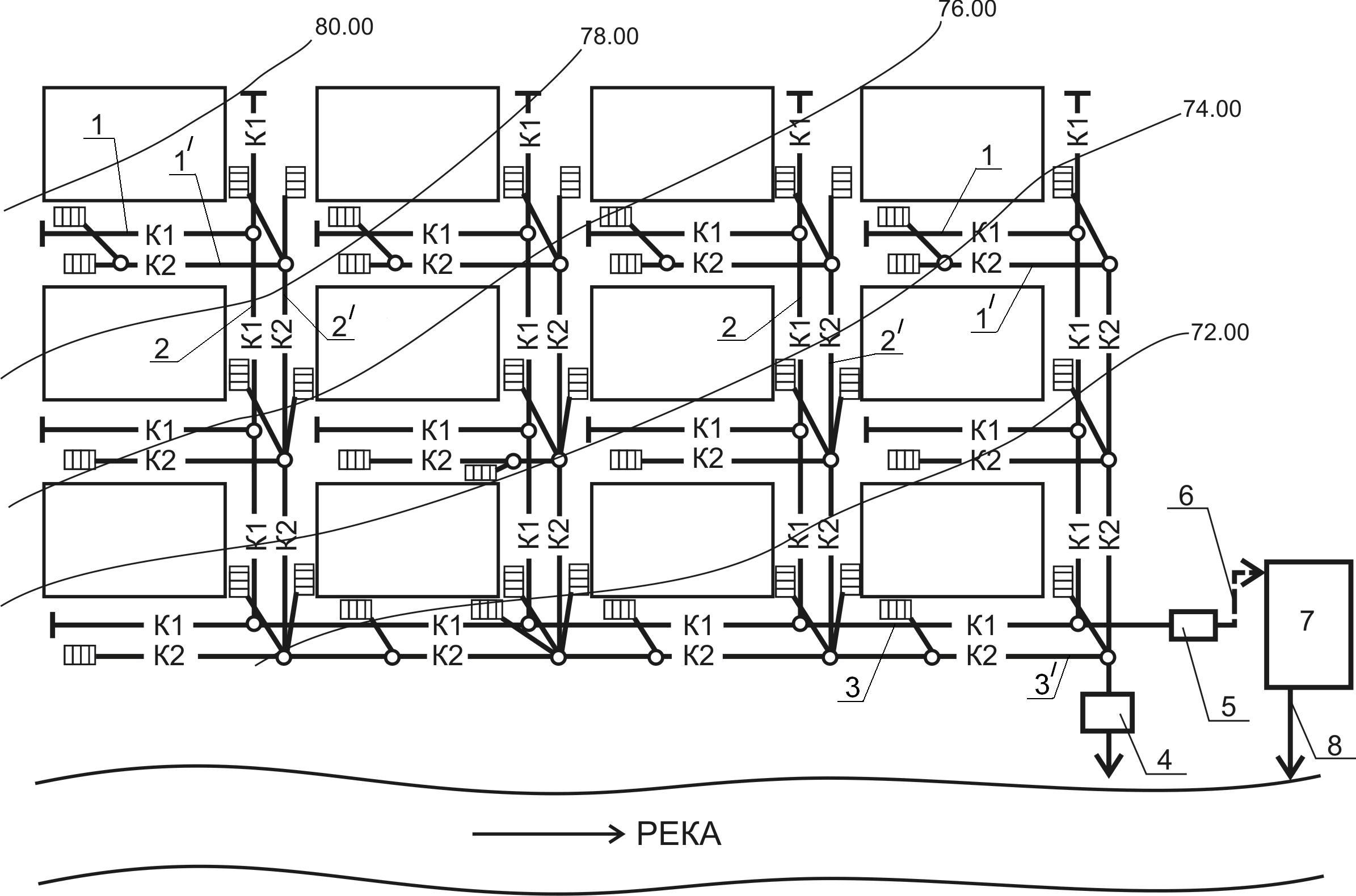

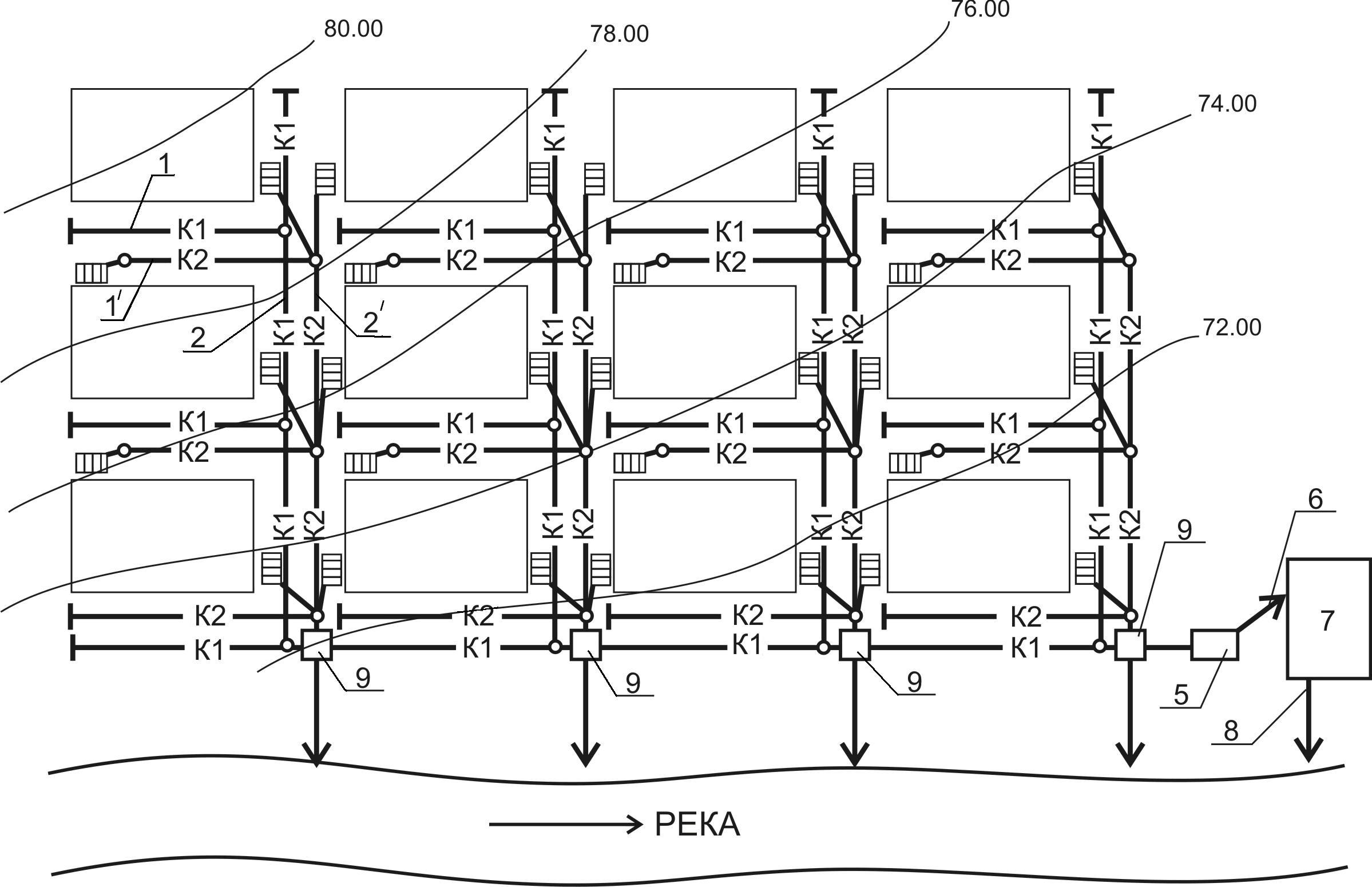

Спринклерные системы состоят из следующих элементов (рис.29):

1 - спринклерные головки (оросители) устанавливаются для водяных систем дефлекторами как вниз, так и вверх, а для воздушных – только вверх.

2 - распределительные трубопроводы.

3 - магистральные трубопроводы.

4 - контрольно-сигнальный пусковой клапан (КСК).

5 - главная задвижка.

6 - водонапорный бак.

7 – насосная установка.

8 - водомерный узел.

9 - ввод водопровода в здание

10 - резервный водопитатель.

Спринклерные головки (оросители) ввертываются на резьбе в стальные распределительные трубопроводы на расстоянии 3-4 м друг от друга в шахматном порядке в плане. Отверстие для выхода воды закрыто стеклянным полусферическим клапаном, поддерживаемым тремя медными или латунными пластинами, соединенными легкоплавким сплавом. Температура плавления сплава 720С.

Принцип действия спринклерной водяной установки следующий. Под действием повышенной температуры воздуха в помещении, где расположена спринклерная сеть, от возникшего пожара замки спринклерных головок расплавляются, и вода начинает выливается из труб спринклерной сети. При этом давление в чети над КСК падает, клапан открывается, поднимаясь вверх под напором автоматического водопитателя (бака), и вода снизу по главному трубопроводу поступает в спринклерную сеть. Одновременно через отверстие из-под тарельчатого клапана вода поступает к сигнальному устройству (водяной турбинке) и к пускателю насоса для подачи воды в спринклерную сеть от основного водопитателя.

Рис.29. Автоматическая система пожаротушения

Дренчерные полуавтоматические установки состоят из сети с открытыми оросителями (дренчерами), автоматического и основного водопитателя и узла управления в виде запорной арматуры, которые открываются только при возникновении пожара.

Дренчерные системы могут защищать всю площадь помещения или создавать водяные завесы, устраиваемые для предупреждения перехода огня с одной части здания на другую, путем создания водяных завес (в дверях, воротах, у сцены зала и т.д.).

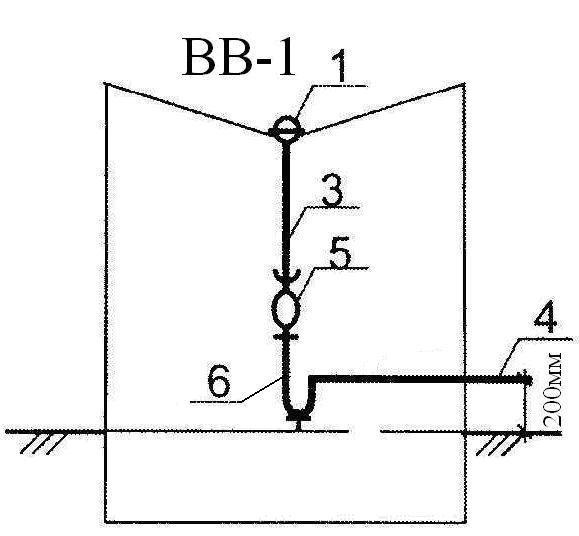

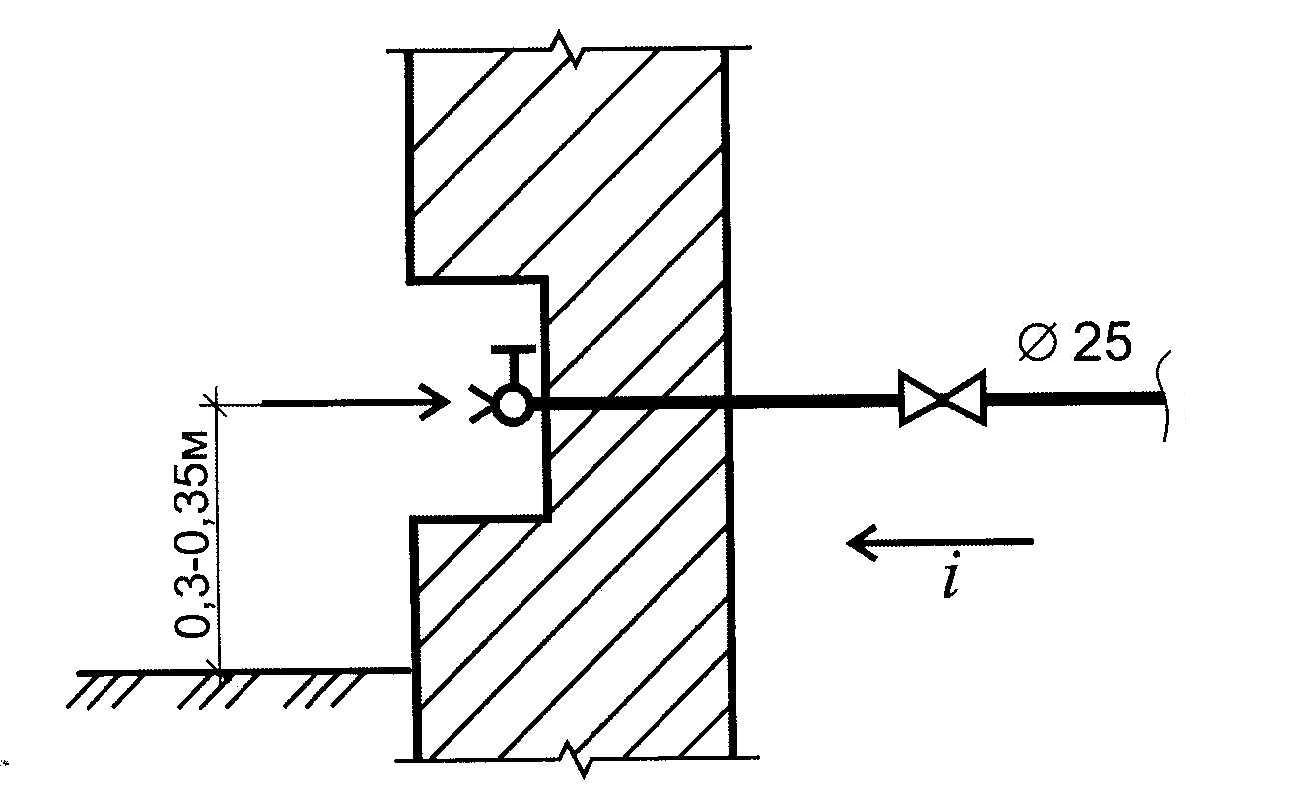

Поливочный водопровод

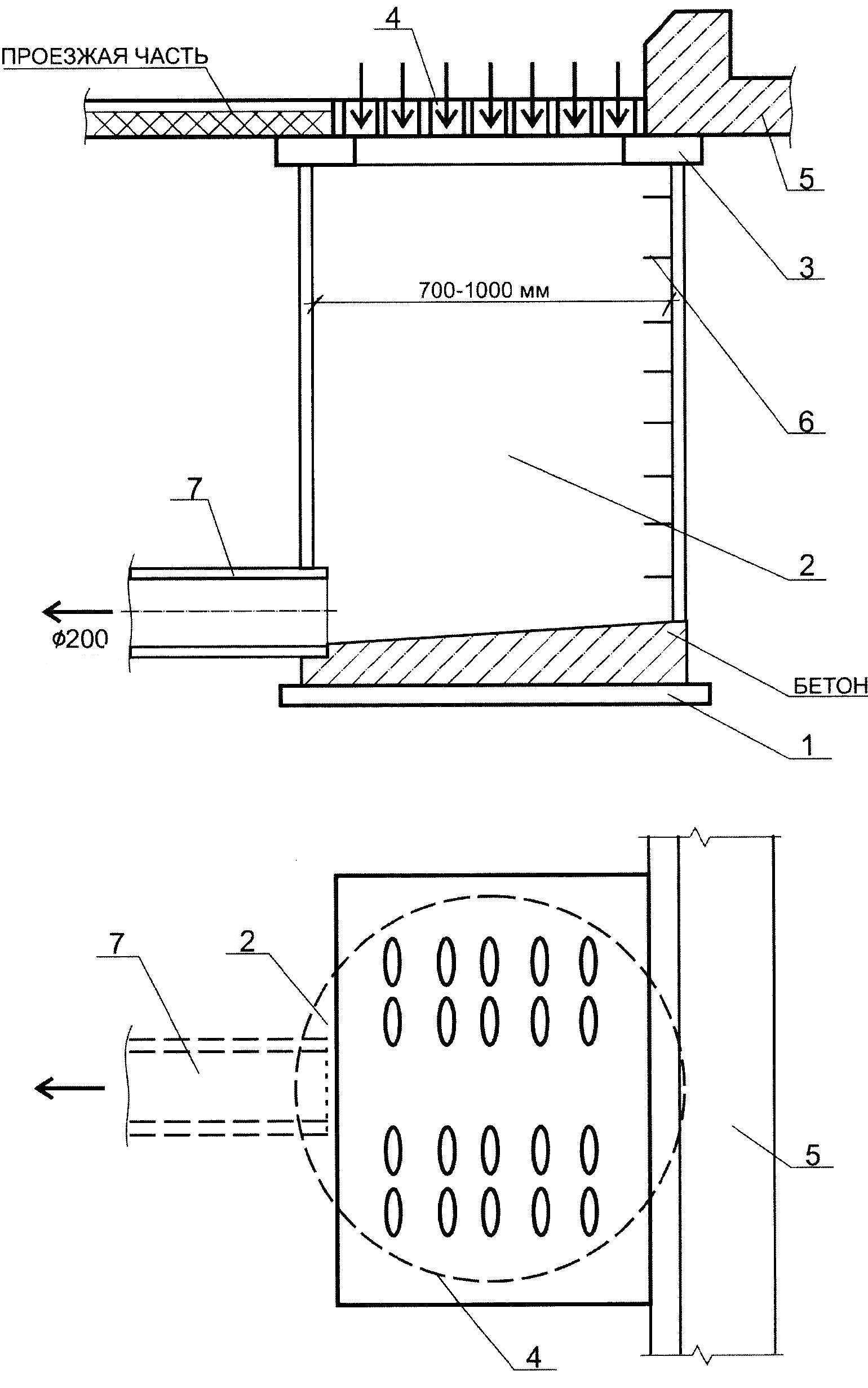

Используется в жилых, общественных, производственных зданиях и для полива территории. Поливочные краны выводятся к наружным стенам (цоколю) и располагается на высоте 0,3-0,35 м от поверхности земли через каждые 60-70 м по периметру здания (рис.30). Подводки к кранам Ø25 мм оборудуются вентилями, находящимися внутри здания, для отключения поливочного водопровода на зимний период. Уклон поливочного водопровода направлен к наружной стене для опорожнения.

Рис.30. Схема установки поливочного крана

Лекция 5. ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Внутренняя канализация – это система трубопроводов и устройств, предназначенных для приема сточных вод, их транспортировки внутри здания и далее в сеть наружной канализации.

Система внутренней канализации классифицируется по двум признакам.

1 По назначению:

- хозяйственно-бытовая -К1-;

- дождевая (внутренние водостоки) -К2-;

- производственная -КЗ-.

2 По сфере обслуживания

- раздельная (каждая система существует самостоятельно);

-объединенная (некоторые системы объединяются: например, хозяйственно-бытовая-производственная) -КО-.

Такую систему применяют, если возможна совместная очистка бытовых и производственных сточных вод и их беспрепятственное транспортирование в наружную канализационную сеть.

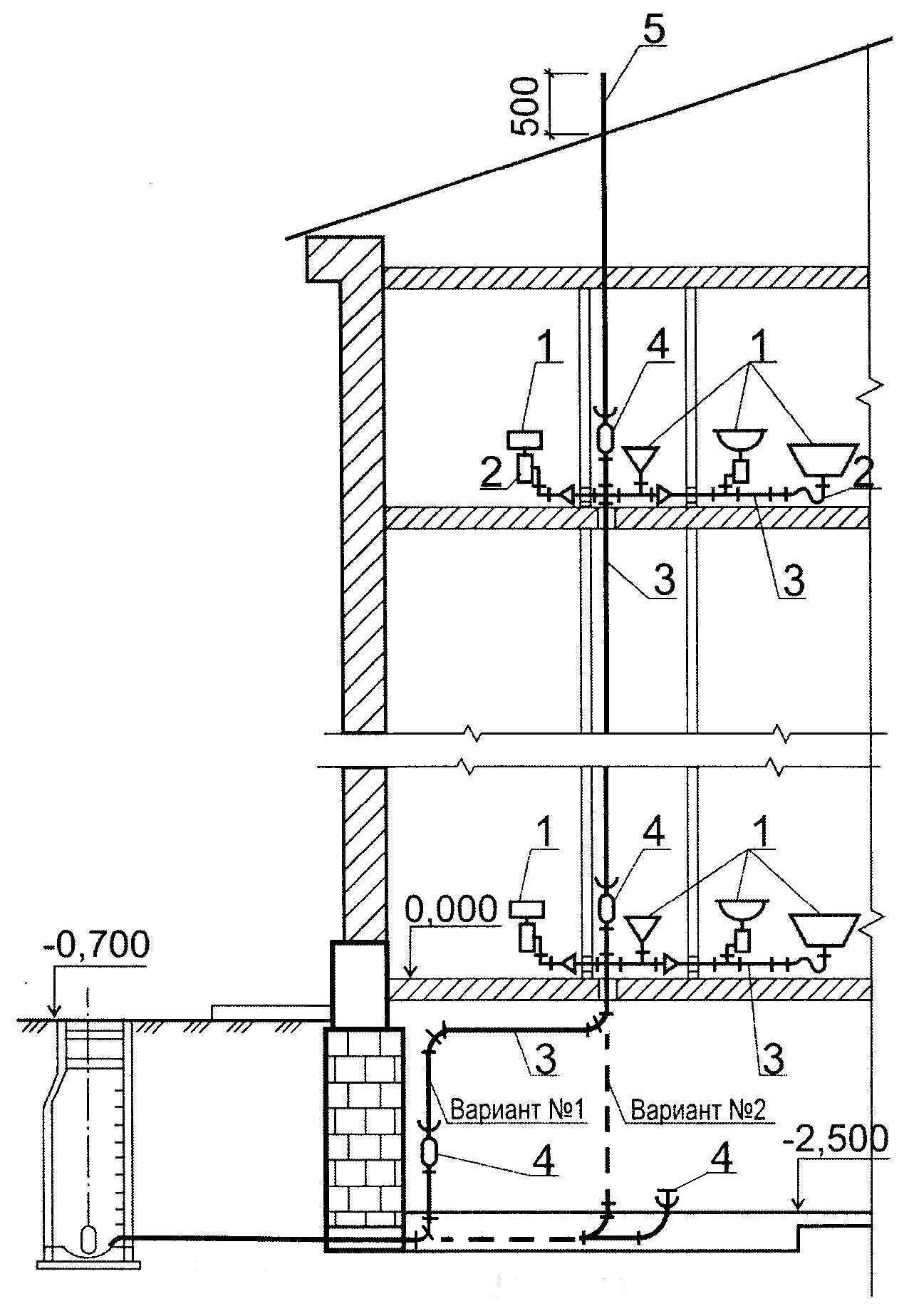

Система внутренней канализации представлена на рис.31. В ее состав входят следующие элементы:

1. Приемники сточных вод.

2. Гидрозатворы.

3. Внутренняя канализационная сеть (отводящие трубопроводы, стояки, выпуски).

4. Устройства для прочистки.

5. Вытяжная часть.

Приемники сточных вод устраивают для приема сточных вод и направления их в сеть внутренней канализации.

По назначению можно выделить следующие приемники:

- санитарные приборы общего назначения, предназначенные для выполнения гигиенических и санитарных процедур, необходимых в процессе жизнедеятельности человека (умывальники, мойки, раковины, ванны, душевые поддоны, биде, унитазы);

- санитарные приборы специального назначения для лечебных учреждений (хирургические умывальники и т.п.);

Рис.31. Основные элементы хозяйственно-бытовой канализации. Пунктиром обозначен один из вариантов

- санитарные приборы для сбора и отведения производственных сточных вод, образующихся в результате технологических процессов (сборники, сливы, воронки, трапы и т.п.).

- устройства для сбора и отвода с крыш зданий атмосферных осадков (водосточные воронки).

По функциональным характеристикам приемники подразделяются на:

- периодически функционирующие (сначала их наполняют водой, а потом сбрасывают) мойки, ванны, унитазы.

- непрерывно функционирующие, т.е. проточные (умывальники, раковины, трапы и т.п.).

Основные требования к санитарным приборам: простота и надежность конструкции, удобство в эксплуатации. Условные обозначения санитарно-технических приборов представлены на рис.32.

-

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис.32. Условные обозначения санитарно-технических приборов: а - мойка; б – раковина; в — ванна; г – умывальник; д – унитаз; е – трап

Внутренняя поверхность приемников должна быть гладкой, форма должна иметь плавные очертания, обеспечивающие полный смыв загрязнений.

Мойка устанавливается на высоте 850 мм от пола. Мойки изготавливают из чугуна и листовой стали и покрывают стекловидной эмалью.

Раковина применяется при отсутствии горячего водоснабжения.

Ванны бывают лежачие, полулежачие, сидячие. Лежачие имею размер 1700x750 мм, высота борта ванны над полом 600-650 мм. Ванны изготавливают из эмалированного чугуна и стали.

Умывальники устанавливаются на высоте 850 мм над полом изготавливаются из фаянса, полуфарфора и пластмассы.

Унитаз устанавливают на полу и крепят шурупами к доске (тафте), заделанной в пол. Унитаз изготавливают из керамики (фарфора, фаянса, покрытых глазурью).

Трапы устанавливаются в душевых и санитарных комнатах, в цехах промышленных предприятий. Они бывают чугунные, эмалированные и пластмассовые и имеют прямые и косые выпуски.

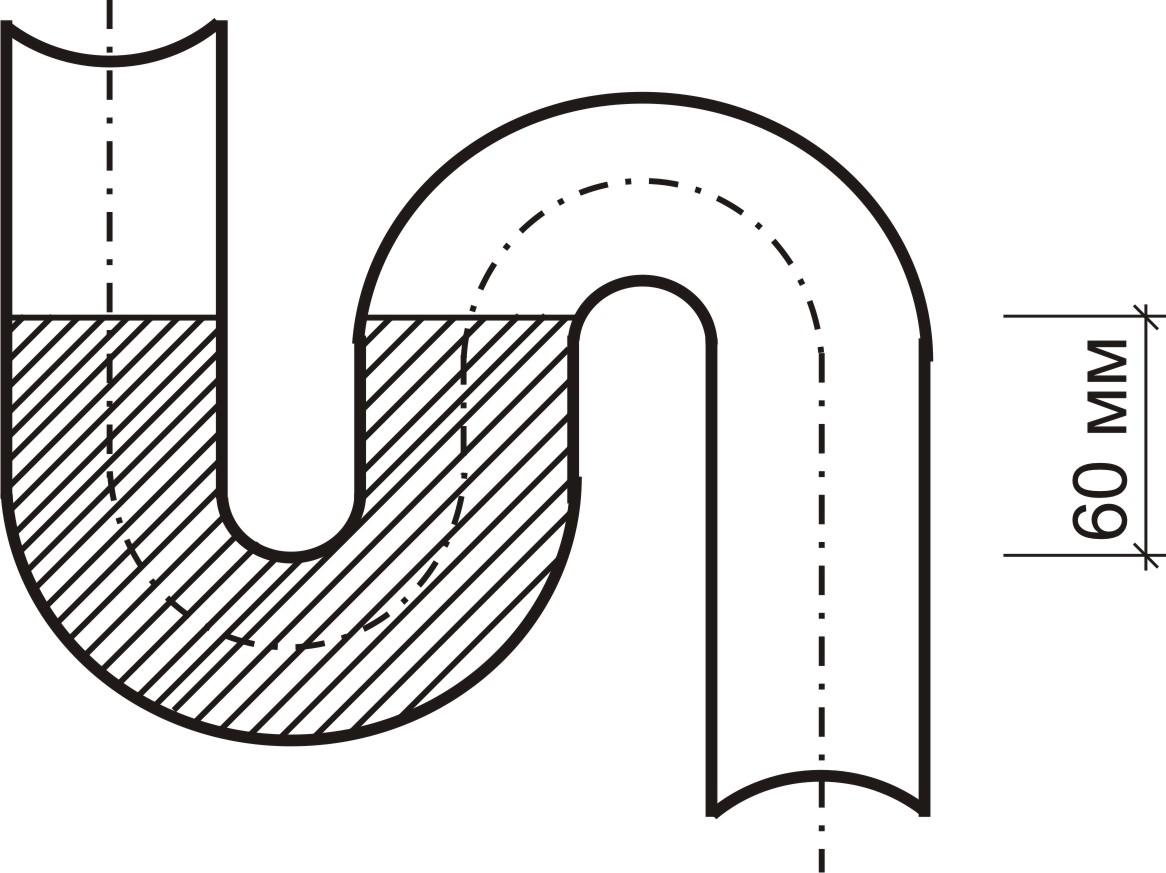

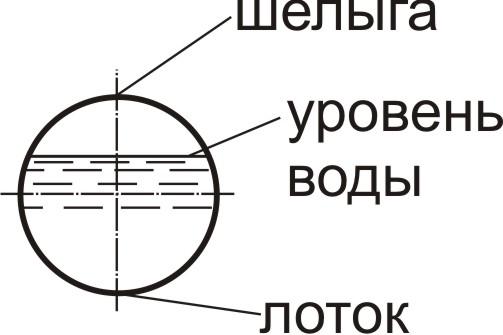

2. Гидравлические затвор является обязательным и ответственным элементом, с помощью которого приемники сточных вод присоединяются к отводным линиям. Некоторые приемники сточных вод (унитазы, трапы и т.п.) имеют встроенные гидравлические затворы в сами санитарные приборы.

Гидравлический затвор (сифон) представляет собой изогнутый канал или трубу, заполненную водой слоем H3 = 60 мм (рис.33).

Рис.33. Схема гидродозатора

Сифон предотвращает проникновение газов, образующихся в канализационной сети, во внутрь помещений.

Сифоны изготавливают из чугуна, пластмассы, керамики, цветных металлов диаметром 32 или 50 мм.

По конструкции сифоны бывают:

а) двухоборотные с выпуском, направленным вниз, прямым, косым;

б) сифон с ревизией;

в) бутылочные;

г) напольные (для ванн).

Все конструкции водяных затворов должны иметь гладкую внутреннюю поверхность без выступов и шероховатостей, чтобы осадки сточных вод не прилипали к ней и не закупоривали сечение сифона.

Если давление воздушной

среды в канализационной сети и стояке

становится ниже атмосферного, происходит

понижение уровня жидкости в гидрозатворе,

и часть жидкости выплескивается в сеть

или стояк, а когда понижение давления

превышает величину высоты гидрозатвора![]() ,

то происходит срыв

гидрозатвора.

,

то происходит срыв

гидрозатвора.

3. Внутренняя канализационная сеть состоит из отводных линий, стояков, выпусков, устройств для прочистки, вытяжной части.

Отводные линии служат для сбора сточных вод от санитарных приборов и подачи их в стояк. Движение стоков безнапорное (самотечное). Диаметр отводных трубопроводов должен быть не менее диаметра наибольшего выпуска от санитарного прибора. Уклон прокладки труб в зависимости от диаметра нормируется СНиПом: 50 – i ≥ 0,03; 100 – i ≥ 0,02.

Отводные трубопроводы прокладываются вдоль стен по полу, под потолком нижерасположенного нежилого помещения.

Канализационные стояки – вертикальные трубопроводы, которые объединяют отводные трубопроводы. Диаметр стояков должен быть не менее максимального диаметра отводного трубопровода. Стояк заканчивается вытяжным патрубком для удаления скопившихся газов в системе канализации. Высота вентиляционного патрубка зависит от вида кровли (для плоской – 0,3 м, для скатной – 0,5 м). Стояки размещаются вблизи санитарных приборов, по всей высоте имеют одинаковый диаметр.

Выпуски служат для сбора стоков от одного или от группы стояков и отвода их в дворовую (внутриквартальную) канализацию. Они выполняются в виде горизонтальных трубопроводов, прокладываемых с уклоном в сторону дворовой(внутриквартальной) канализации. Диаметр выпуска должен быть не менее максимального диаметра стояка. Минимально допустимый уклон выпуска зависит от диаметра трубопровода. При 50 → imin=0,03; 100 → imin=0,02; 150 → imin=0,01.

Для устройства сети используют

1. Чугунные трубы ГОСТ 6942-98 50, 100, 150 мм.

2. Трубы полиэтиленовые канализационные ГОСТ 22689.0-89

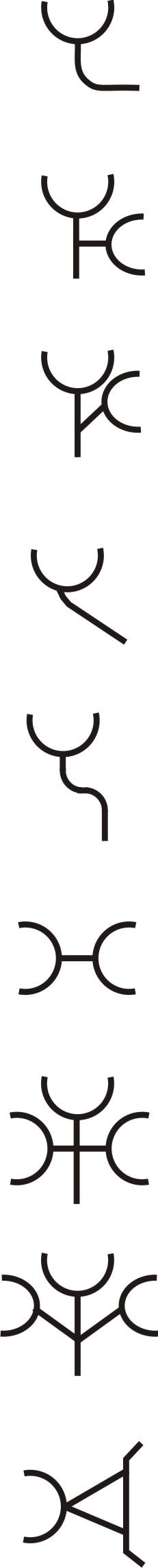

Изменение направления труб, а также присоединение ответвлений производится с помощью фасонных частей (рис.34):

-

Отвод 90о

Тройник прямой

Тройник косой

Отвод 110о, 120, 135о, 150о

Отступ

Муфта

Крест прямой

Крест косой

Переход

Рис.34. Условные обозначения фасонных частей

4. Для прочистки сети используются ревизии и прочистки.

Ревизии устанавливаются на стояках на высоте 1 м от пола, а также, при необходимости, на горизонтальных участках. В зависимости от этажности зданий ревизии устанавливаются на первом и последнем этажах и через три этажа в зданиях выше 5 этажей.

Прочистки устанавливаются только на горизонтальных участках:

![]()

Пр

1) в начале участка (на отводных линиях) при числе присоединяемых приборов 3 и более;

2) на поворотах сети.

На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допустимые расстояния, м, между ревизиями и прочистками в зависимости от вида сточных вод и диаметра трубопровода, мм, следует принимать на основании рекомендаций СНиП 2.04.01-85*.

Лекция 6. РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

Расчет производится на основании рекомендаций СНиП 2.04.01-85* и сводится к определению пропускной способности трубопроводов.

Для расчета канализационной сети необходимо учитывать самотечный (безнапорный) режим движения сточной жидкости.

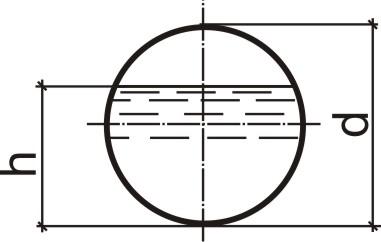

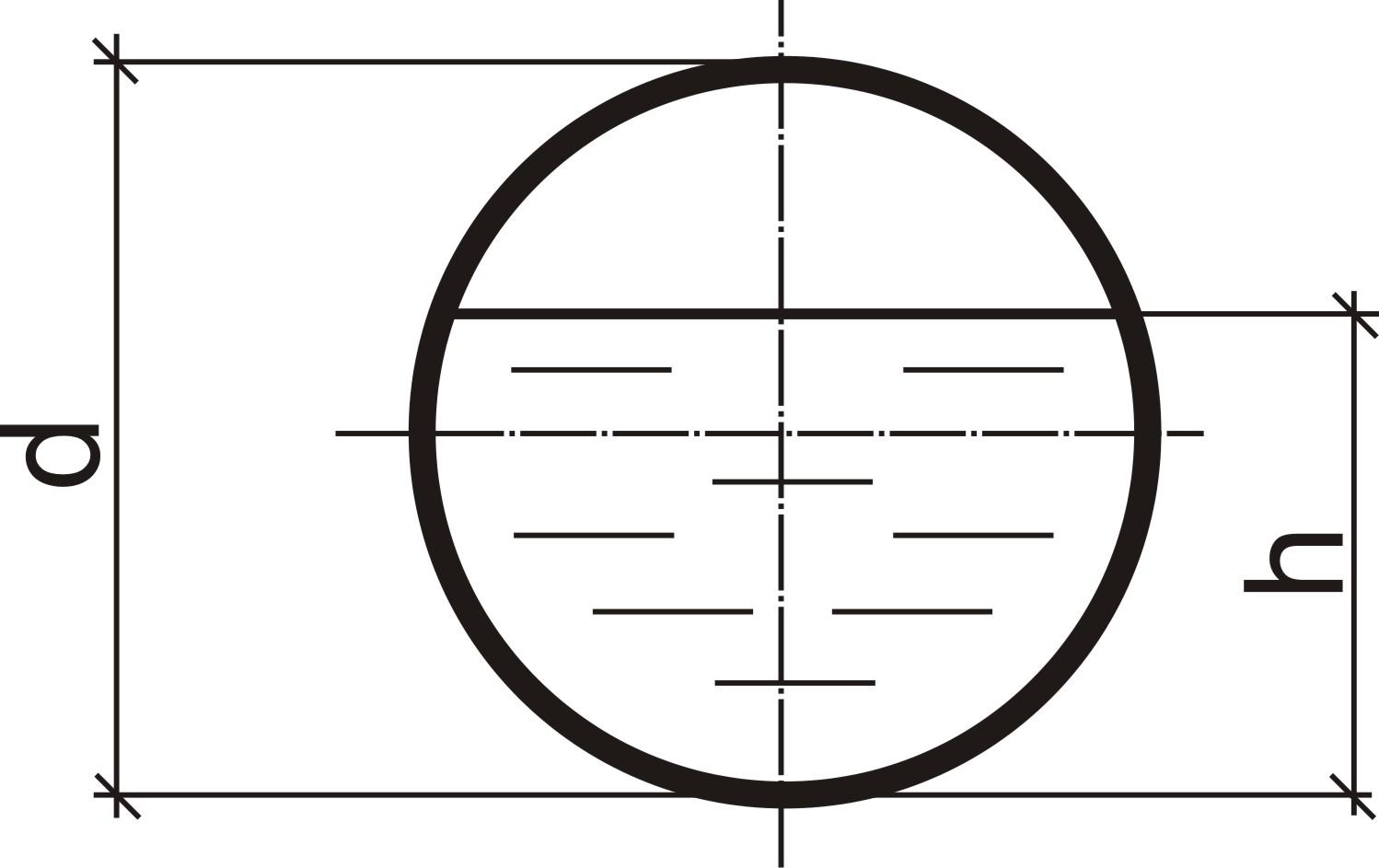

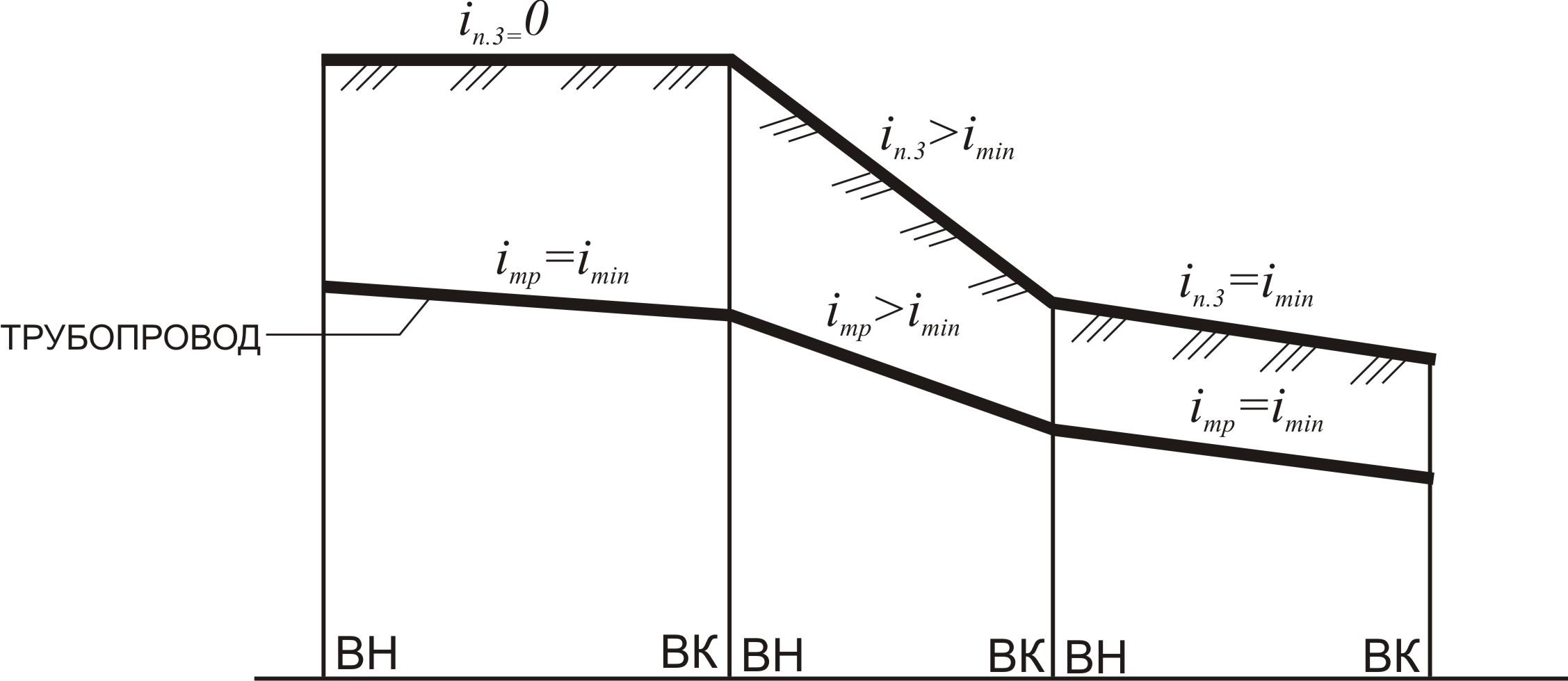

При самотечном режиме горизонтальные участки трубопроводов рассчитываются на частичное наполнение трубопроводов:

где h

– слой воды в трубе, мм;

d

- диаметр трубы, мм;![]() – наполнение. Для внутренней канализации

– наполнение. Для внутренней канализации

![]() =0,3÷0,9.

Частичное наполнение необходимо для

вентиляции сети; газы, находящиеся в

сточной жидкости, поднимаются вверх и

выходят в атмосферу через канализационные

стояки, располагаемые выше кровли

зданий.

=0,3÷0,9.

Частичное наполнение необходимо для

вентиляции сети; газы, находящиеся в

сточной жидкости, поднимаются вверх и

выходят в атмосферу через канализационные

стояки, располагаемые выше кровли

зданий.

Скорость движения сточной

жидкости должна быть не менее минимальной

![]() =0,7

м/с. За минимальную скорость принимают

скорость самоочищения,

гарантирующую невыпадение

взвеси, находящейся в сточной жидкости,

в осадок. Для соблюдения скорости

движения сточных вод трубы необходимо

прокладывать с уклоном в направлении

их движения:

=0,7

м/с. За минимальную скорость принимают

скорость самоочищения,

гарантирующую невыпадение

взвеси, находящейся в сточной жидкости,

в осадок. Для соблюдения скорости

движения сточных вод трубы необходимо

прокладывать с уклоном в направлении

их движения:

для труб d=50 мм → i ≥ 0,03;

d=100 мм → i ≥ 0,02.

Наибольший уклон (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м) не должен превышать 0,15.

При расчете внутренней канализационной сети должно соблюдаться условие незасоряемости.

![]() ,

(15)

,

(15)

где V – скорость движения жидкости, м/с;

![]() – наполнение

– наполнение

К – величина принимается в зависимости от материала труб

К = 0,5 – для трубопроводов из пластиковых труб

К = 0,6 – для трубопроводов из других материалов

Если данное условие не выполняется, то возможно засорение сети.

В тех случаях, когда выполнить условие незасоряемости не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 м – с уклоном 0,02.

Для определения пропускной способности сети необходимо знать расход сточных вод.

Максимальный секундный расход сточных вод qS, л/с, согласно СНиП 2.04.01-85*, следует определять исходя из условия:

1) общий максимальный секундный расход в сетях холодного и горячего водоснабжения зданий qtot ≤ 8 л/с, тогда расход стоков qS , л/с определяем по формуле:

![]() ,

(16)

,

(16)

где

![]() – общий максимальный расчетный расход

воды определяется как в системе

внутреннего водоснабжения (см. расчет

внутреннего водопровода).

– общий максимальный расчетный расход

воды определяется как в системе

внутреннего водоснабжения (см. расчет

внутреннего водопровода).

![]() – общий расход воды,

л/с, прибором принимается по прил.3

СНиП 2.04.01-85* (например, жилые здания с

централизованным горячим водоснабжением

– общий расход воды,

л/с, прибором принимается по прил.3

СНиП 2.04.01-85* (например, жилые здания с

централизованным горячим водоснабжением

![]() л/с);

л/с);

![]() – расход

стоков от приборов, л/с, с максимальным

водоотведением, принимается по прил.2

СНиП 2.04.01-85* (наиболее часто в расчетах

применяется унитаз, расход стоков от

которого составляет

– расход

стоков от приборов, л/с, с максимальным

водоотведением, принимается по прил.2

СНиП 2.04.01-85* (наиболее часто в расчетах

применяется унитаз, расход стоков от

которого составляет

![]() = 1,6л/с).

= 1,6л/с).

2) общий максимальный секундный расход воды в сетях холодного и горячего водоснабжения зданий qtot>8 л/с, тогда:

qs=qtot, (17)

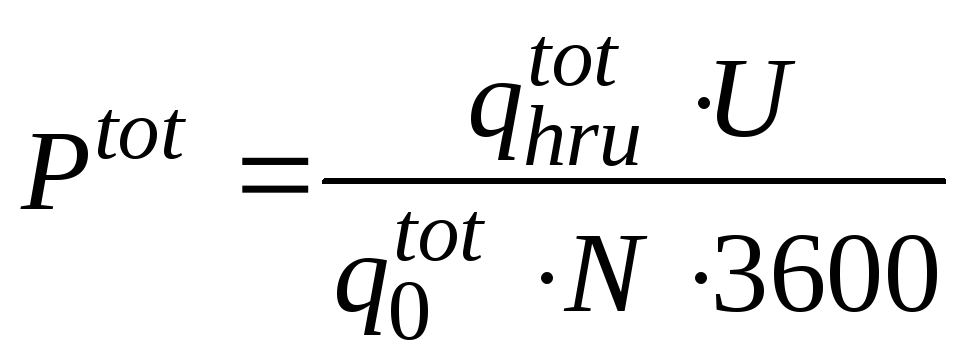

Вероятность действия приборов определяется по формуле:

(18)

(18)

где

![]() -

общая норма расхода воды одним потребителем

в час наибольшего водопотребления, л/ч

(например: для жилых зданий с централизованным

горячим водоснабжением общий расход

воды

-

общая норма расхода воды одним потребителем

в час наибольшего водопотребления, л/ч

(например: для жилых зданий с централизованным

горячим водоснабжением общий расход

воды

![]() =

15,6 л/ч);

=

15,6 л/ч);

На пропускную способность проверяются только канализационные стояки. Диаметр канализационного стояка, согласно СНиП 2.04.01-85*, принимается в зависимости от расчетного расхода сточной жидкости, наибольшего диаметра поэтажного отвода трубопровода и угла его присоединения к стояку (табл.2).

Таблица 2

Определение диаметра канализационного стояка

|

Диаметр поэтажного отвода, мм |

Угол присоединения поэтажного отвода к стояку, град. |

Максимальная пропускная способность вентилируемого канализационного стояка л /с, при его диаметре, мм |

|||

|

50 |

85 |

100 |

150 |

||

|

50 |

90 |

0,8 |

2,8 |

4,3 |

11,4 |

|

60 |

1,2 |

4,3 |

6,4 |

17,0 |

|

|

45 |

1,4 |

4,9 |

7,4 |

19,6 |

|

|

85 |

90 |

– |

2,1 |

– |

– |

|

60 |

– |

3,2 |

– |

– |

|

|

45 |

– |

3,6 |

– |

– |

|

|

100 |

90 |

– |

– |

3,2 |

8,5 |

|

60 |

– |

– |

4,9 |

12,8 |

|

|

45 |

– |

– |

5,5 |

14,5 |

|

|

150 |

90 |

– |

– |

– |

7,2 |

|

60 |

– |

– |

– |

11,0 |

|

|

45 |

– |

– |

– |

12,6 |

|

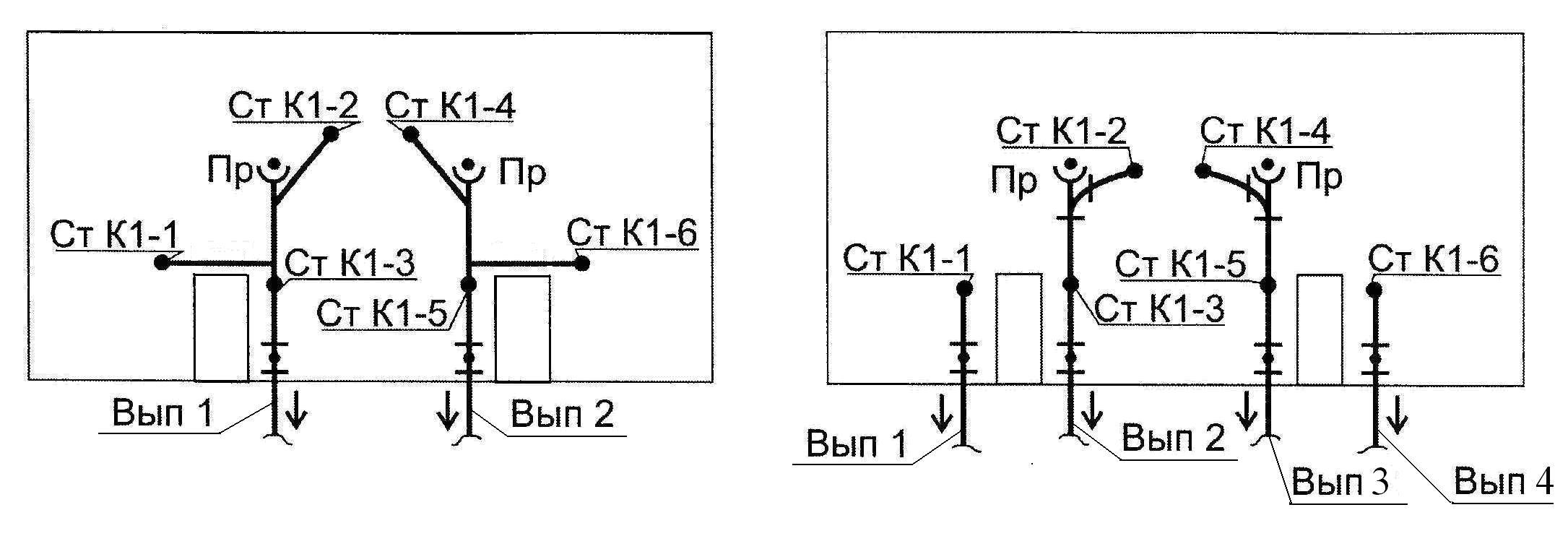

Затем производят расчет выпусков из зданий. Количество выпусков зависит от типа зданий. Для жилых зданий принимают не менее одного выпуска на каждый подъезд (рис.35).

Рис.35. Схемы расположения выпусков

Минимальная глубина заложения выпуска Нmin, м, при выходе из здания зависит в основном от глубины промерзания грунта, а также механических разрушений трубопровода:

![]() ,

(19)

,

(19)

но не менее![]() ,

(20)

,

(20)

где

![]() – глубина промерзания грунта, м;

– глубина промерзания грунта, м;

d – диаметр трубы, м.

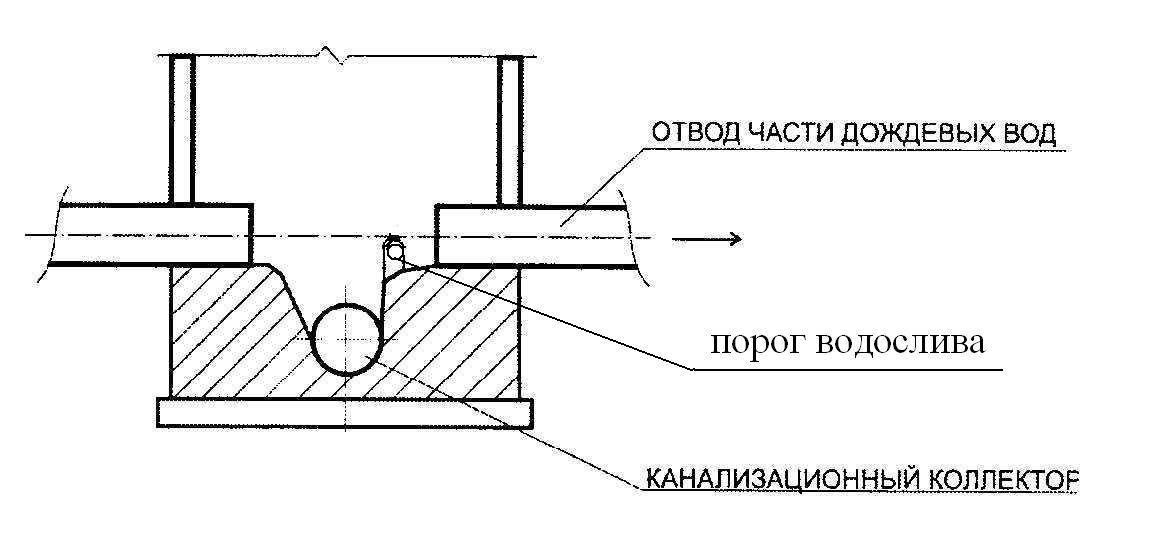

Водостоки зданий

Водостоки обеспечивают отвод дождевых и талых вод с кровель зданий. Они бывают:

1. Наружные – состоят из желобов, которые собирают воду со ската крыши водосточных труб с воронками, сбрасывающих воду на отмостку у здания.

Наружные водостоки устраивают для малоэтажных зданий со скатной кровлей.

2. Внутренние – отводят воду по трубопроводам, расположенным внутри здания, в наружные сети дождевой канализации (закрытый выпуск).

При отсутствии наружной сети дождевой канализации выпуск воды производится открыто на тротуар, отмостку, в лотки, устроенные на поверхности земли (открытый выпуск).

Присоединение водостоков в сеть хозяйственно-бытовой канализации запрещается.

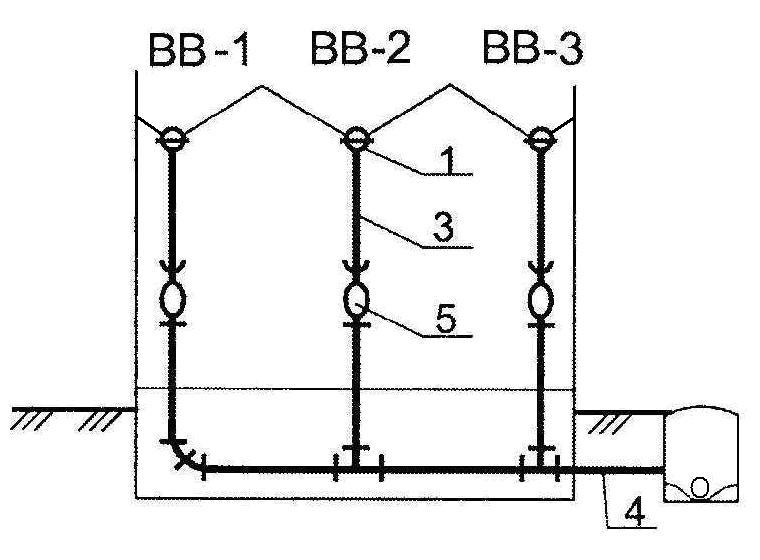

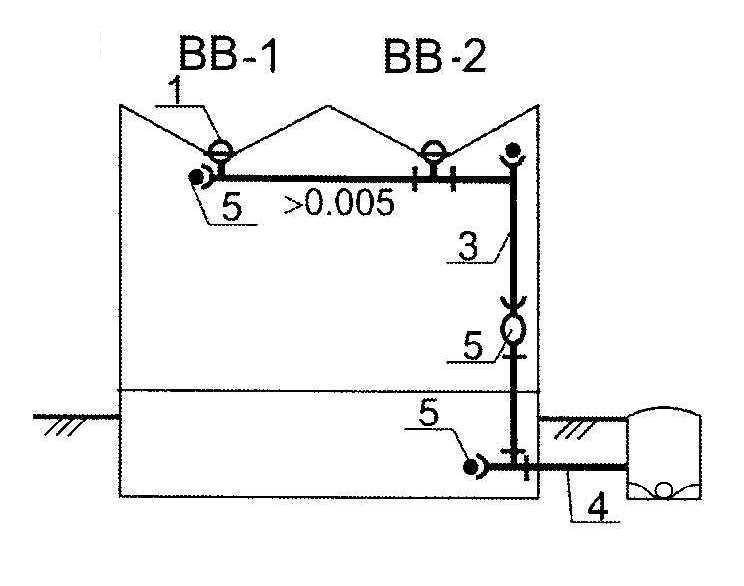

Внутренние водостоки состоят: 1) из

приемников дождевых вод – водосточных

воронок –![]() ВВ; 2) отводных труб; 3) стояков; 4) выпусков;

5) устройств для прочистки; 6) гидрозатворов.

Схемы внутренних водостоков представлены

на рис.36.

ВВ; 2) отводных труб; 3) стояков; 4) выпусков;

5) устройств для прочистки; 6) гидрозатворов.

Схемы внутренних водостоков представлены

на рис.36.

|

а) |

б) |

в) |

|

|

|

|

Рис.36. Схемы внутренних водостоков: а, б – закрытый выпуск; в – открытый выпуск

Водосточные воронки должны обеспечивать быстрый прием и отвод атмосферных вод.

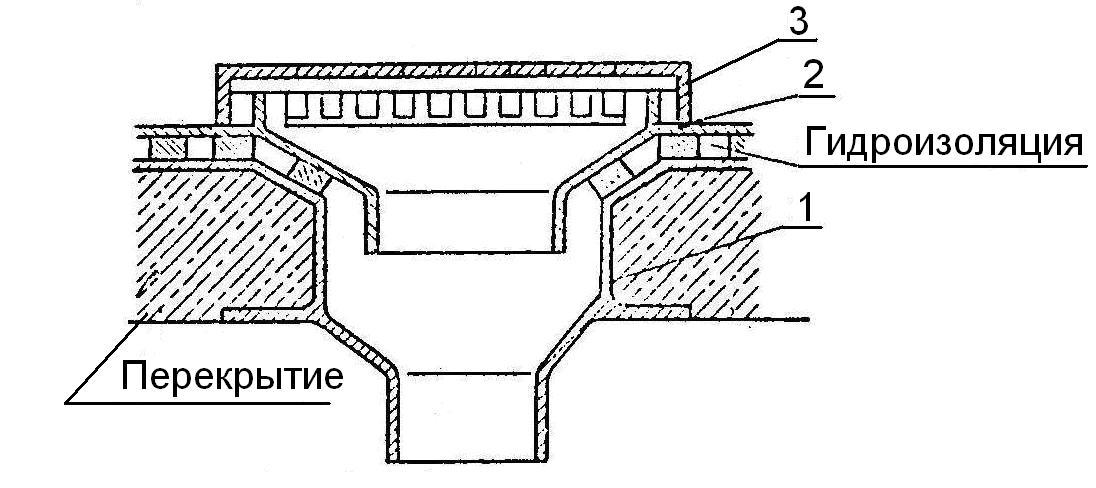

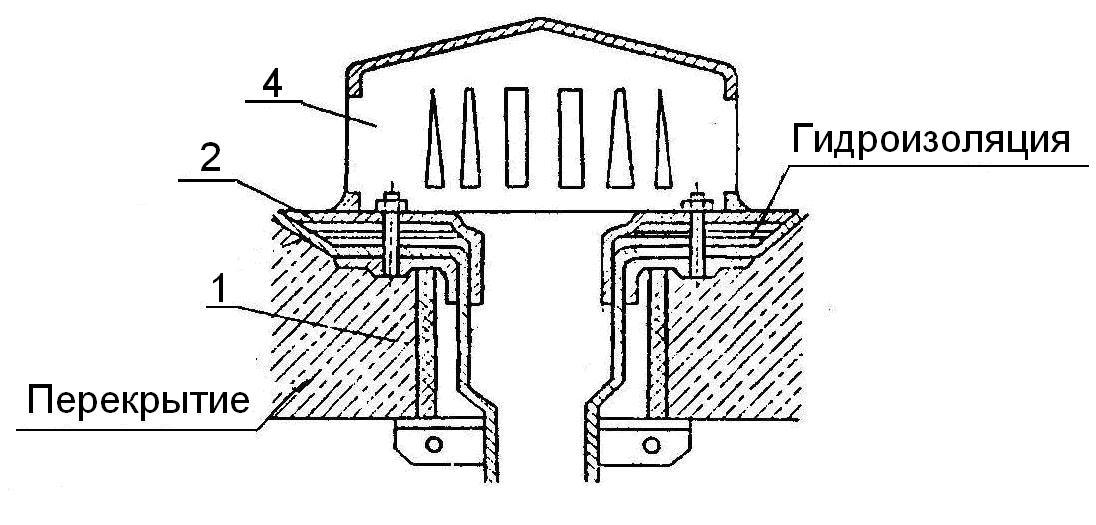

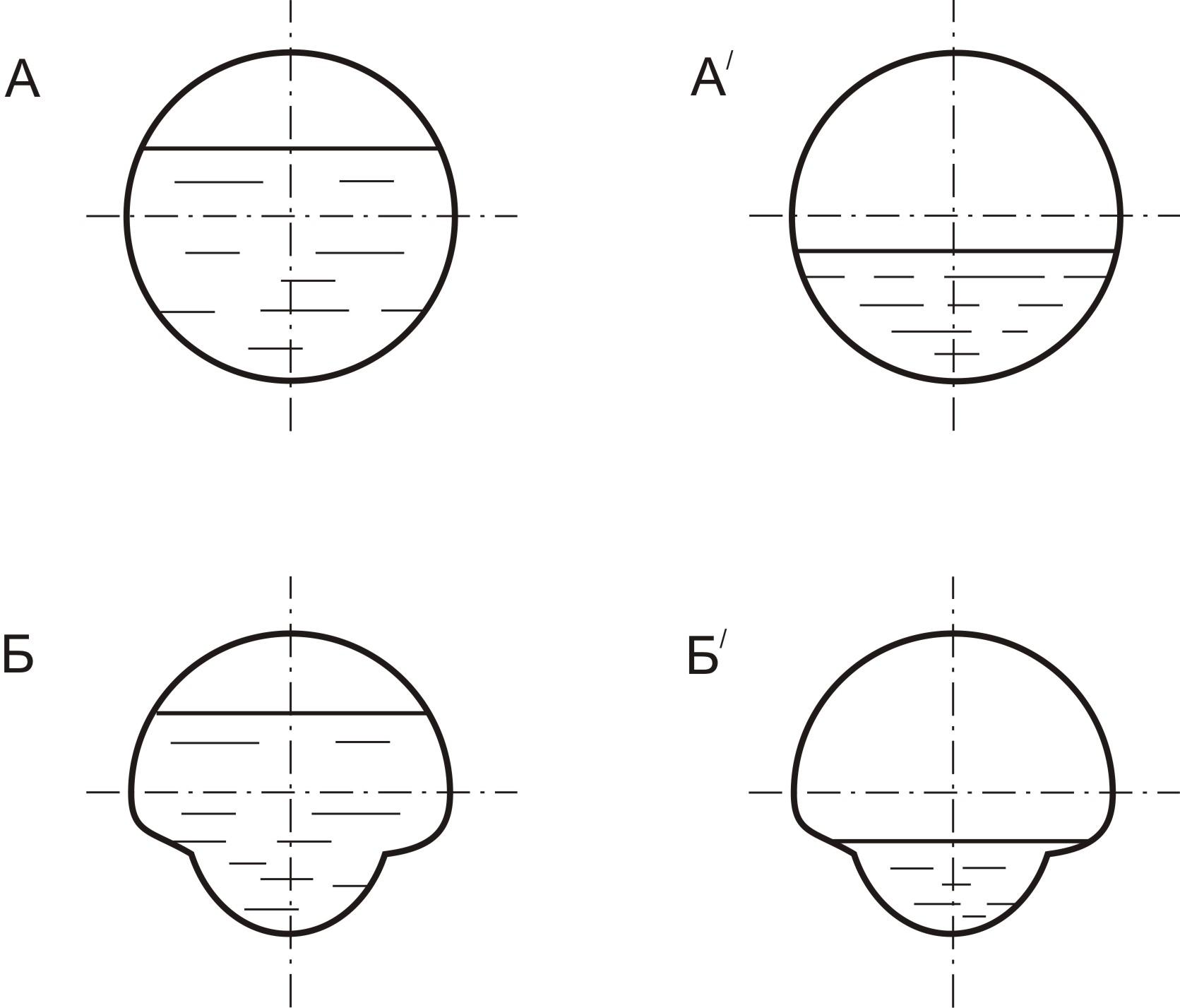

Воронки бывают двух типов: плоские и колпаковые (рис.37).

|

а) |

б) |

|

|

|

Рис.37. Водосточные воронки: а - плоская; б - колпаковая

Водосточные воронки (рис.37) состоят из корпуса 1, устанавливаемого в перекрытии, рамы 2, решетки 3 или колпака 4 для задержания мусора. Воронки герметично соединяют с кровлей, чтобы атмосферные воды не просачивались и не разрушали перекрытие. Слой гидроизоляции зажимают болтами между корпусом и рамой и заливают сверху мастикой. Применяют водосточные воронки диаметром 80, 100, 150 и 200мм.

Воронки с решетками (плоские) (рис.37,а) устанавливают на плоских эксплуатируемых кровлях. Воронки с колпаком (колпаковые) (рис. 37,б) применяют на скатных, а также плоских неэксплуатируемых кровлях.

На плоской кровле здания и в одной ендове предусматривается не менее двух водосточных воронок.

Максимальное расстояние между воронками 48 м. Диаметр воронок 80, 100, 150, 200 мм. Конфигурация воронок зависит от ската крыши, от площади водосбора.

Отводные трубопроводы, выполненные в виде подвесных труб и объединяющие несколько воронок, прокладывают с уклоном 0,005 в сторону стояков и укрепляют на фермах, балках и т.п. с помощью хомутов, подвесок, крючьев. При протяженности подвесных линий более 24 м необходимо устройство прочистки в начале отводной линии.

Стояки прокладываются в отапливаемых помещениях. Для предотвращения замерзания стояка, при открытом выпуске, в нижней части стояка предусмотрен тройник для подачи теплого воздуха.

Выпуски служат для отвода дождевых вод за пределы здания. Закрытый выпуск присоединяется к наружной дождевой сети через колодец. Длина выпуска нормируется СНиПом. При отсутствии наружных сетей делают открытый выпуск, располагаемый на высоте 200 мм от отмостки здания. Минимальный уклон прокладки выпуска -0,01. Выпуск оборудуется внутри здания гидравлическим затвором высотой не менее 100 мм.

Для устройства водосточной сети применяют напорные стальные, асбестоцементные, чугунные, пластмассовые трубы.

Для прочистки используются: на стояках - ревизии на высоте 1 м от пола; на горизонтальных участках и при изменении направления трубопроводов – прочистки.

Расчет

Расчетный расход q, л/с, с водосборной площади определяют согласно СНиП 2.04.03-85*.

1) Для кровель с уклоном <1,5%

![]() (21)

(21)

где F – водосборная площадь, м2;

![]() – интенсивность дождя за 20 мин,

определяется по СНиП 2.04.01-85 в зависимости

от географического расположения.

– интенсивность дождя за 20 мин,

определяется по СНиП 2.04.01-85 в зависимости

от географического расположения.

2) Для скатных кровель при i>1,5%

![]() (22)

(22)

где

![]() – интенсивность дождя за 5 мин,

– интенсивность дождя за 5 мин,

![]() (23)

(23)

где n – показатель степени, зависит от географического расположения и периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя (см. СНиП 2.04.03-85*).

Лекция 7. ДВОРОВАЯ (ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ) КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ: УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ

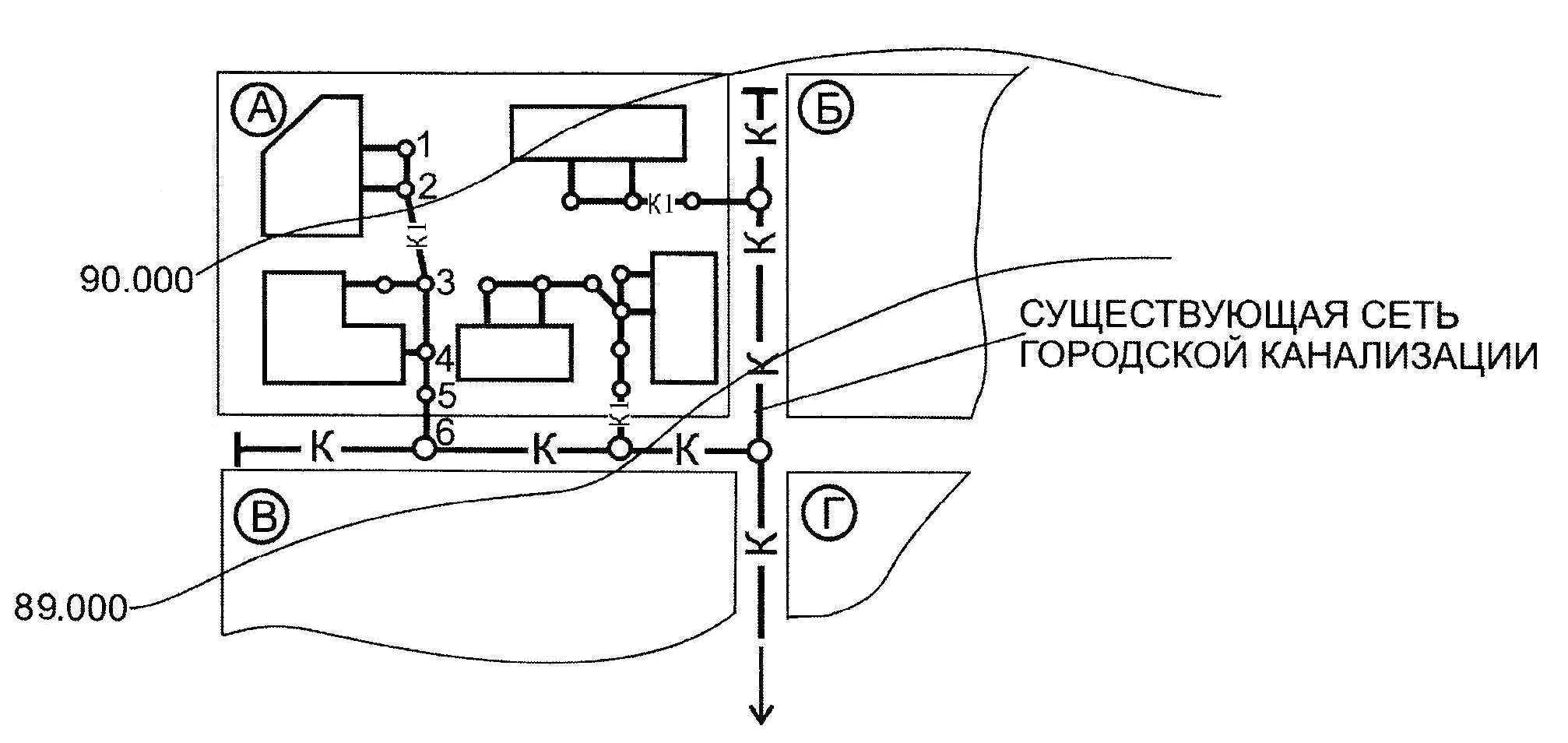

Дворовой канализацией называется наружная сеть, прокладываемая внутри кварталов.

Если в одном квартале объединяются все здания единой сетью, то она называется внутриквартальной.

Назначение сети: сбор сточных вод от одного или группы зданий и их отвод в наружную уличную сеть.

Канализационную сеть обычно прокладывают на расстоянии не менее 3м параллельно зданию, объединяя выпуски внутренних канализационных сетей этих зданий. Отвод стоков по проектируемой сети К1 осуществляется самотеком к контрольному колодцу, а затем в существующий уличный коллектор К (рис.38). Основные элементы: трубопроводы и колодцы. Канализационные сети устраиваются из безнапорных керамических, асбестоцементных, пластмассовых труб. Чугунные трубы применяют в особых условиях (вечномерзлые, просадочные грунты и т.д.).

Рис.38. Схема расположения дворовой канализационной сети внутри квартала: А, Б, В, Г - кварталы; 1, 2, 3, 4 - смотровые колодцы; 5 - контрольный колодец; б - существующий колодец

Диаметр труб дворовой (внутриквартальной) сети независимо от расхода стоков принимается не менее 150 мм.

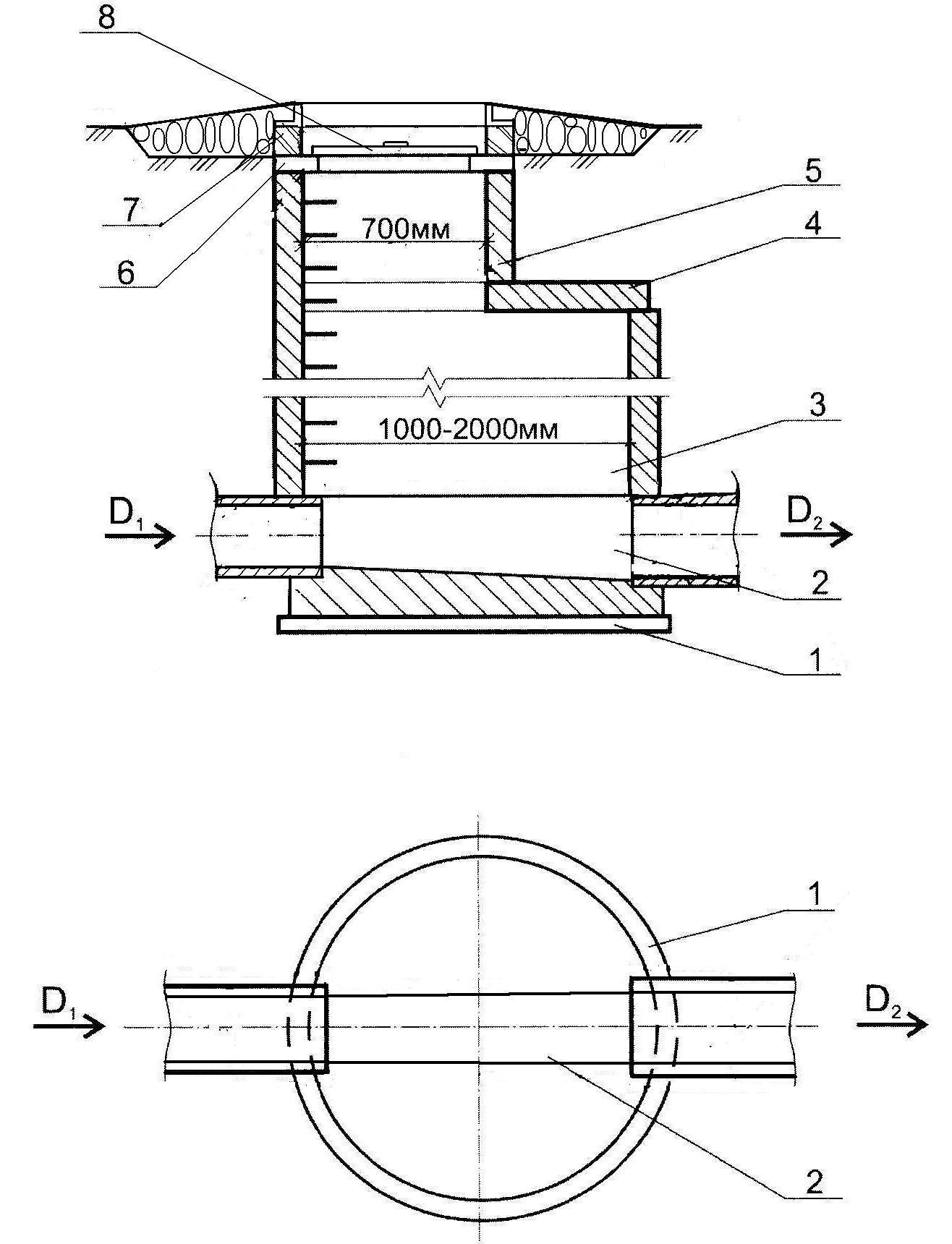

Колодцы на сетях предназначены для осмотра, прочистки и контроля качества сточной воды. Они устраиваются в местах присоединения выпусков из зданий, присоединения ответвлений от других зданий, изменения направления сети, изменения диаметров и уклонов труб, устройства перепадов. Расстояние между колодцами на прямолинейных участках сети зависит от диаметра труб, при 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м. Смотровой колодец представлен на рис.39.

Рис.39. Смотровой колодец

Колодец состоит из следующих элементов:

– Плиты днища;

– Лотка. Его высота Нл зависит от диаметра отводящего трубопровода. Лоток набивается всегда с помощью бетона;

– Рабочей камеры высотой Нр , м, (желательно не менее 1,8 м), диаметром 1000, 1500, 2000 мм;

– Плиты перекрытия;

– Горловины диаметром 700 мм;

– Опорного кольца;

– Люка.

Контрольный колодец устраивают в конце дворовой (внутриквартальной) сети на расстоянии 1,5-2 м внутрь от границы квартала (красной линии). Данный колодец используется для контроля качества сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию, и для устройства перепада при сопряжении дворовой сети с существующей уличной сетью.

Расчет канализационной сети

Так как сеть канализации работает на безнапорный (самотечный) режим движения сточных вод, необходимо произвести гидравлический и геодезический расчеты.

Целью гидравлического расчета канализационной сети является выбор оптимальных диаметров d, мм, на расчетных участках, уклонов i, скоростей движения сточных вод V, м/с и наполнения в трубах h/d по расчетным расходам qs, л/с.

1. Канализационная сеть разбивается на расчетные участки.

2. На каждом участке определяется расход сточных вод, л/с:

![]() (24)

(24)

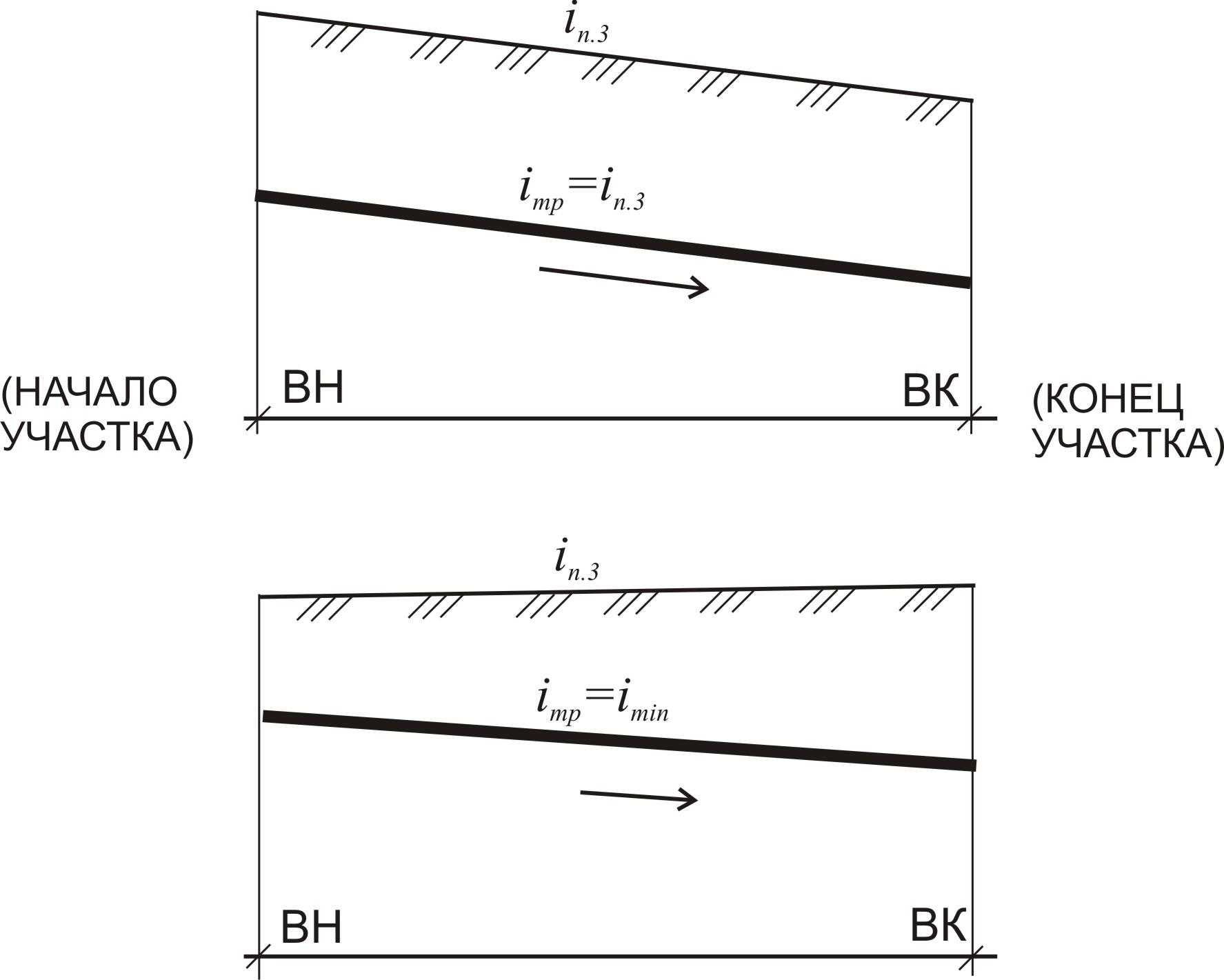

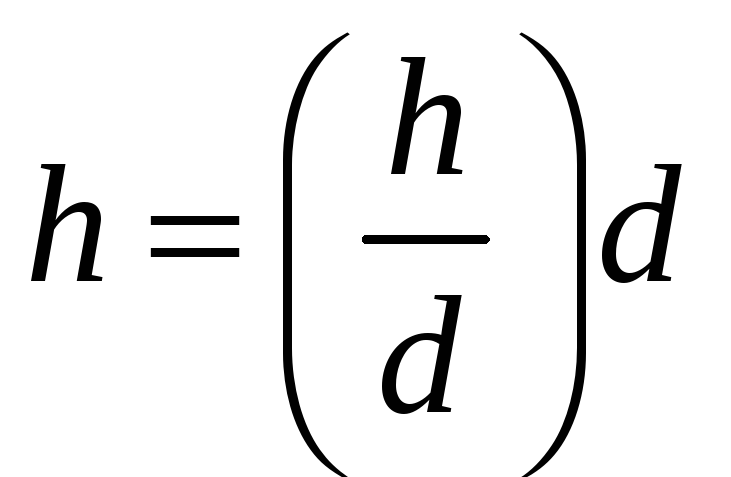

3. Уклон прокладки трубопровода

увязывается с рельефом местности, но

должен быть не менее:![]()

где d – диаметр трубопровода, мм.

Для диаметра 150 мм → imin=0,008, при обосновании допускается принимать 0,007.

Уклон поверхности земли

![]() определяется по формуле:

определяется по формуле:

![]() (25)

(25)

где

![]() – отметка поверхности земли в начале

и в конце участка, м;

– отметка поверхности земли в начале

и в конце участка, м;

l – длина участка, м.

Схемы выбора уклона прокладки трубопровода представлены на рис.40.

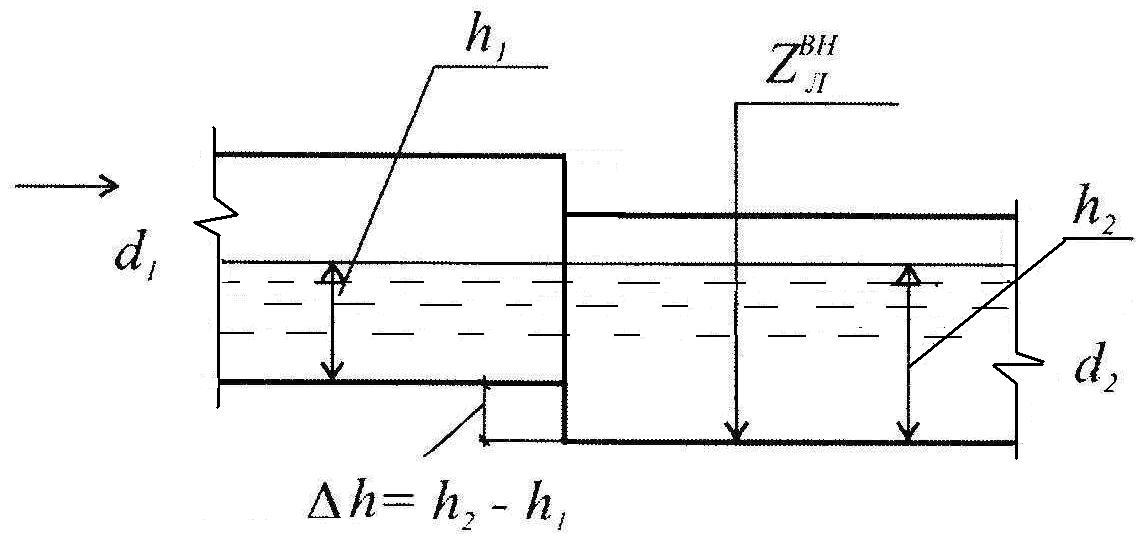

Рис.40. Схемы выбора уклона прокладки трубопровода

4. По таблицам для гидравлического расчета канализационных труб по расходу qs, л/с, на расчетном участке подбираются диаметр d, мм, уклон i, скорость V, м/с, наполнение h/d по форме таблицы.3

Значения q, v, i для труб диаметром 150 мм Таблица 3

|

h/d |

Уклоны трубопроводов |

|||||||

|

0,007 |

0,008 |

0,009 |

0,01 |

|||||

|

q |

v |

q |

v |

q |

v |

q |

v |

|

|

0,1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,3 |

Необходимый расчётный промежуток для труб данного диаметра h/d от 0,3 до 0,6 |

|||||||

|

0,6 |

||||||||

|

0,65 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Диаметр дворовой (внутриквартальной) сети должен быть не менее 150 мм, при этом скорость V ≥ 0,7 м/с, h/d =0,3-0,6, imin = 0,008.

На каждом участке проверяется условие незасоряемости сети:

![]()

![]() (26)

(26)

где К=0,5 – для трубопроводов из пластмассовых труб;

К=0,6 – для трубопроводов других материалов (СНиП 2.04.01-85*)

Если условие не выполняется из-за малых расходов, то такие участки называются безрасчетными.

5. Падение трубопровода на

участке – потери напора на трение

![]() ,

м, определяется по формуле:

,

м, определяется по формуле:

![]() (27)

(27)

где i – принятый уклон прокладки трубопровода;

l – длина участка, м (см.генплан).

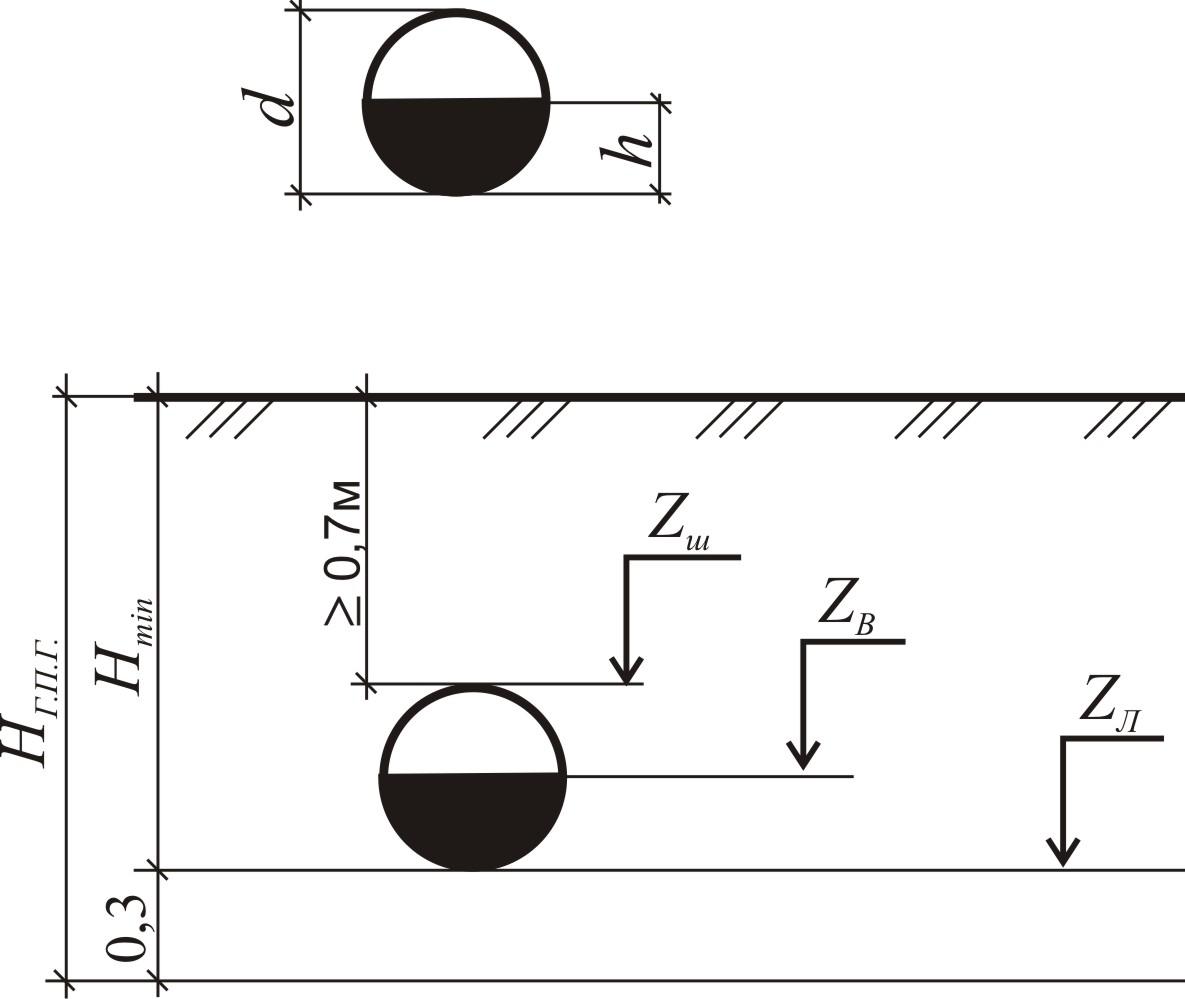

6. Слой воды в трубе h, м, (рис.41):

![]() (28)

(28)

Целью геодезического расчета является определение отметок лотков труб и их глубины заложения. По данным геодезического расчета строится продольный профиль.

Минимальная глубина заложения трубы, м, (рис.41) определяется по формуле:

![]() (29)

(29)

где hГПГ – глубина промерзания грунта, м.

Рис.41. Минимально допустимая глубина заложения трубопровода

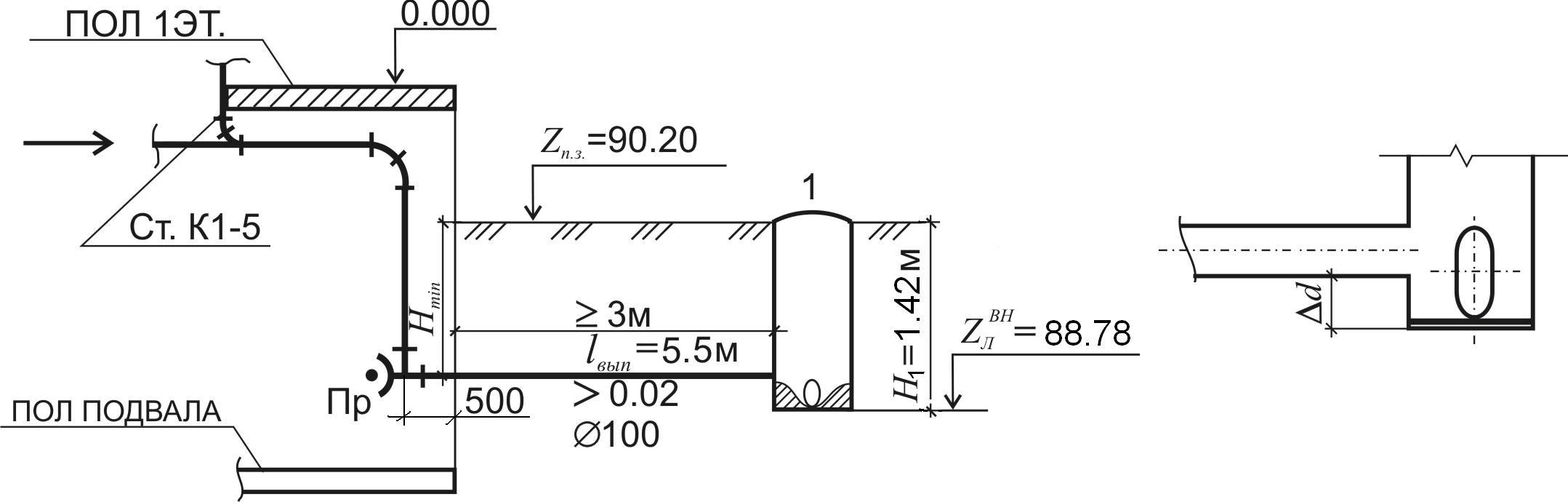

Глубина первого колодца дворовой канализации зависит от того, как прокладывается выпуск внутри здания: 1) по полу подвала; 2) под полом подвала; 3) под потолком подвала с выходом из здания на минимально допустимой глубине заложения.

Рассмотрим третье условие (см. трассу по генплану – рис.38). Схема присоединения выпуска к дворовой канализации представлена на рис.42.

Последовательность расчета представлена ниже.

Определяем отметку лотка

в начале участка,

![]() :

:

![]() (30)

(30)

где

![]() - отметка поверхности земли в начале

участка, абс. м;

- отметка поверхности земли в начале

участка, абс. м;

![]() - минимально допустимая глубина заложения

трубопровода, м;

- минимально допустимая глубина заложения

трубопровода, м;

![]() - уклон выпуска;

- уклон выпуска;

![]() - длина выпуска от прочистки до колодца;

- длина выпуска от прочистки до колодца;

![]() - соединение по шелыгам для

труб разного диаметра;

- соединение по шелыгам для

труб разного диаметра;

Рис.42. Схема для определения глубины колодца дворовой канализационной сети

Определяем отметку лотка

в конце участка,

![]() :

:

![]() (31)

(31)

Для дворовой сети:

![]() (32)

(32)

Глубина заложения трубопровода, м, в начале расчетного участка определяется по формуле:

![]() , (33)

, (33)

в конце расчетного участка:

![]() , (34)

, (34)

Рассмотрим пример: определение начального заглубления сети дворовой канализации (рис.42).

Глубина промерзания грунта НГ.П.Г.=1,6м.

Минимальная глубина заложения

![]() ,м:

,м:

![]()

Отметка лотка трубы в начале участка:

![]()

Разница в диаметрах труб в сети дворовой канализации d=150мм и выпуска из здания d=100мм, Δd, мм, составит:

Δd =0,15 – 0,1 =0,05м.

Начальная глубина диктующего колодца 1 будет:

![]()

По такой же методике проводится геодезический расчет участков дворовой (внутриквартальной) канализации.

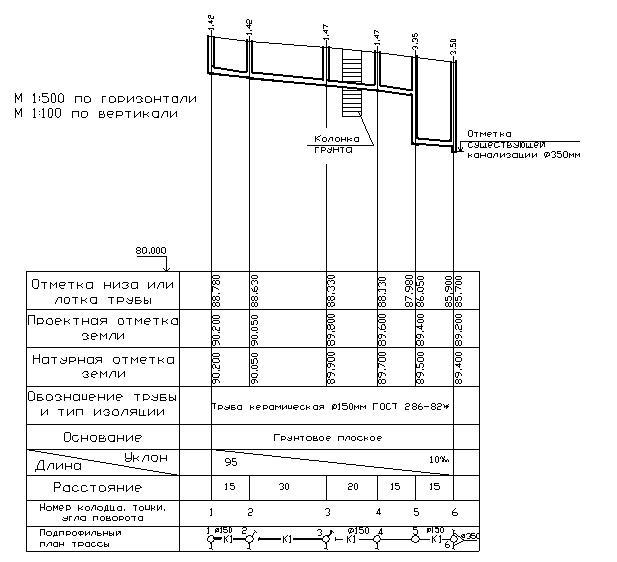

Расчет сводится в таблицу, а затем производят построение продольного профиля по ГОСТ 21.604-82* «Водоснабжение и канализация. Наружные сети».

Профили выполняют в двух масштабах: горизонтальном, согласно генплана 1:1000 или 1:500 и вертикальном 1:100.

Продольный профиль дворовой канализации представлен на рис.43.

Рис. 43. Продольный профиль дворовой канализационной сети

Лекция 8. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НОРМЫ И РЕЖИМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОДЫ В ЦЕЛОМ ПО ОБЪЕКТУ

Водоснабжение – совокупность мероприятий, обеспечивающих потребителей водой в определенном количестве и требуемого качества.

Системой водоснабжения называется комплекс инженерных сооружений и устройств, предназначенных для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки, хранения и транспортировки различным группам потребителей в необходимом количестве, заданного качества и требуемая напора.

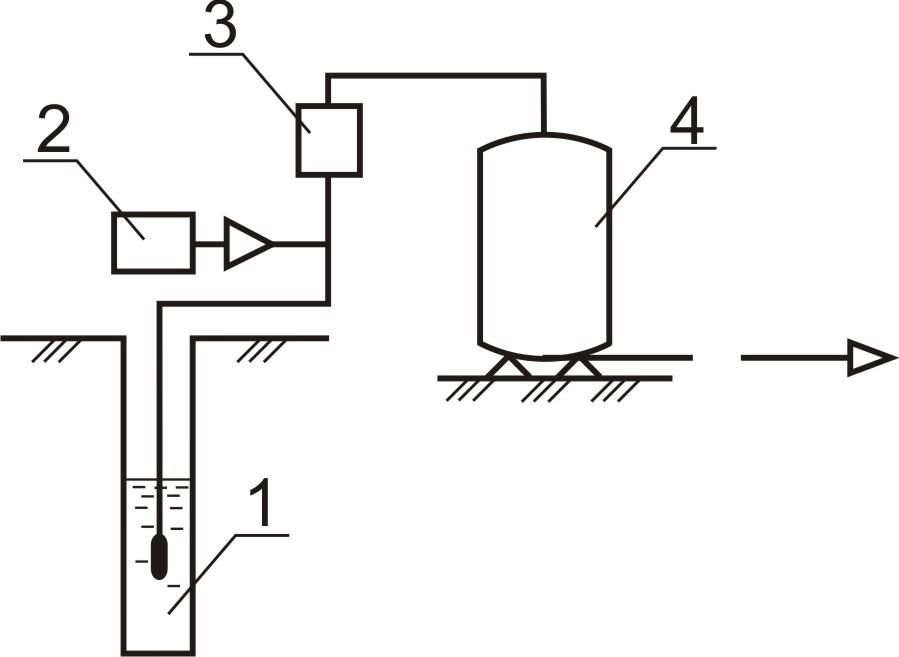

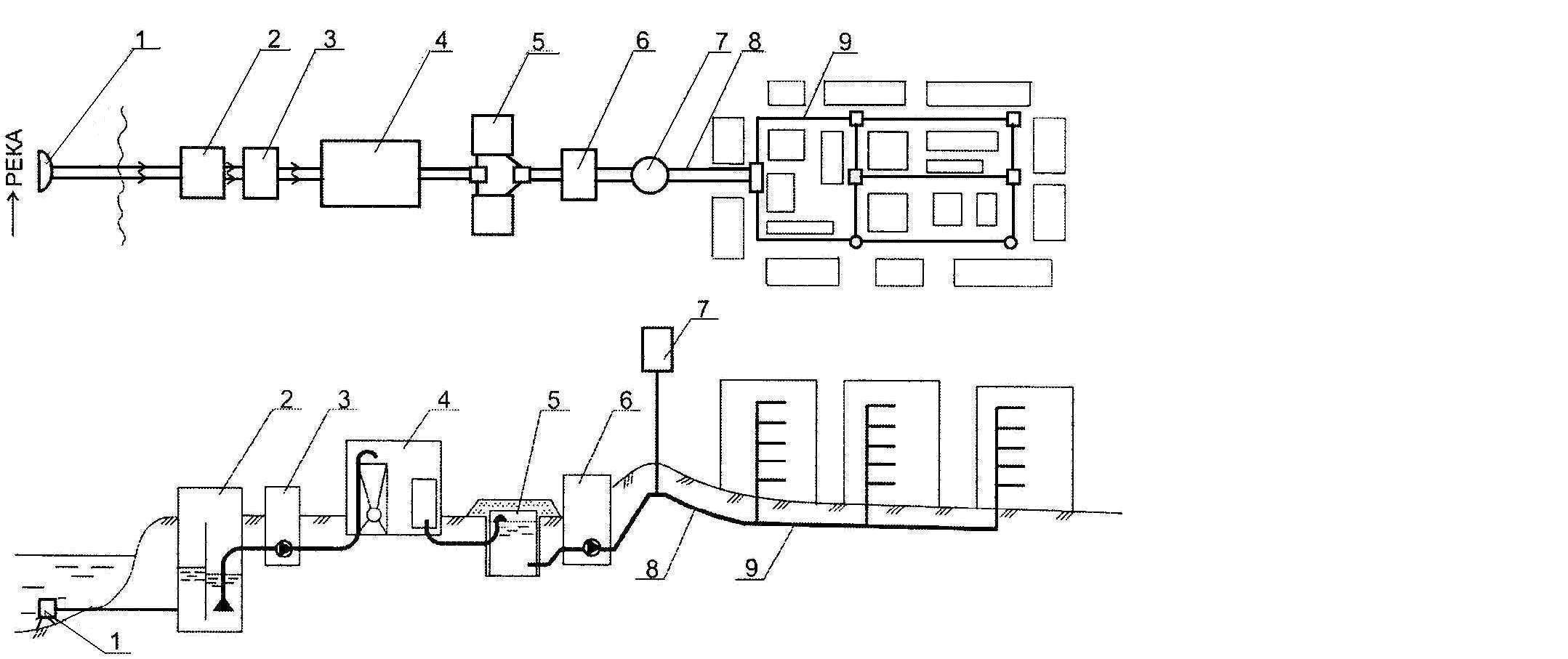

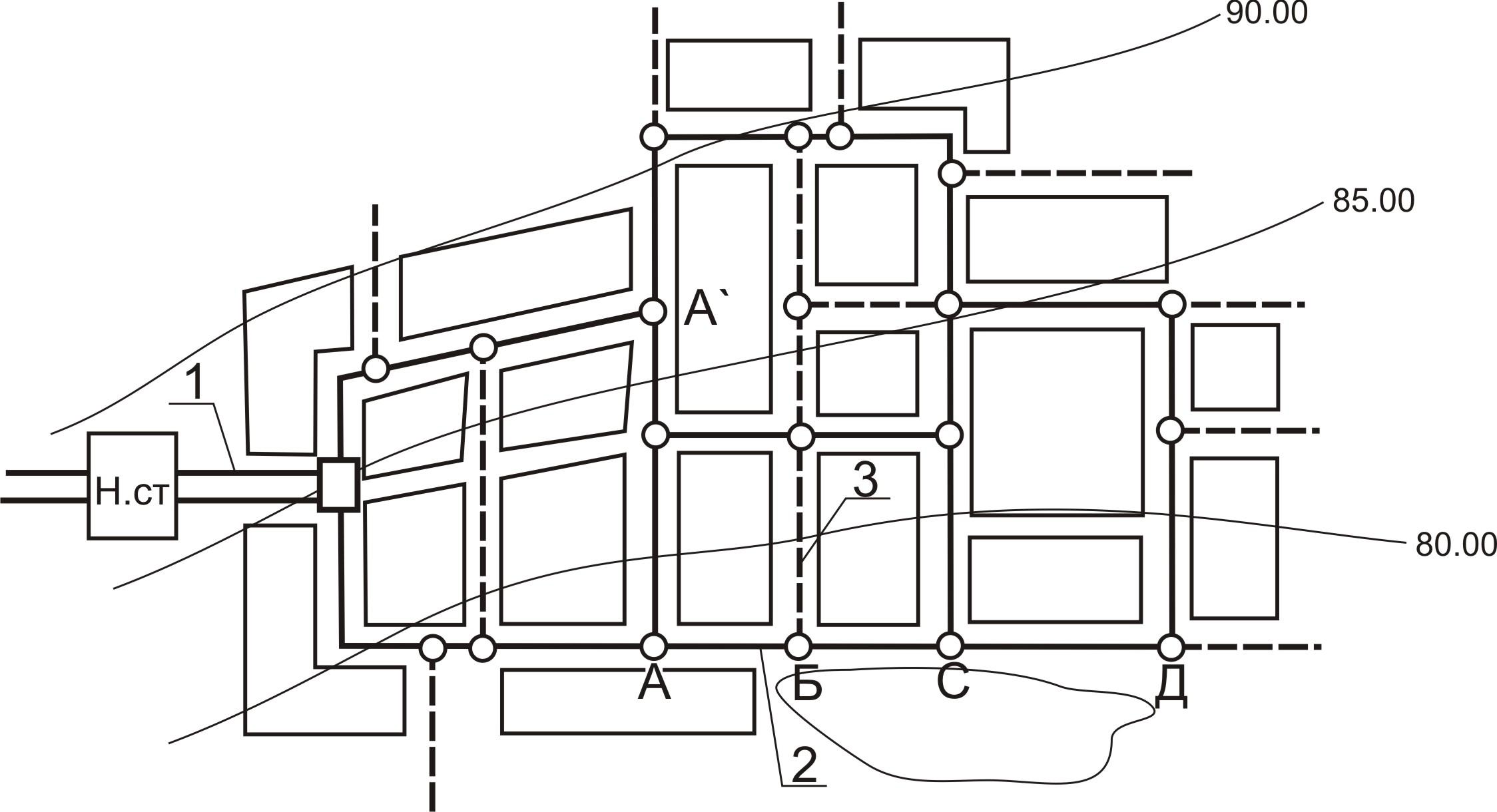

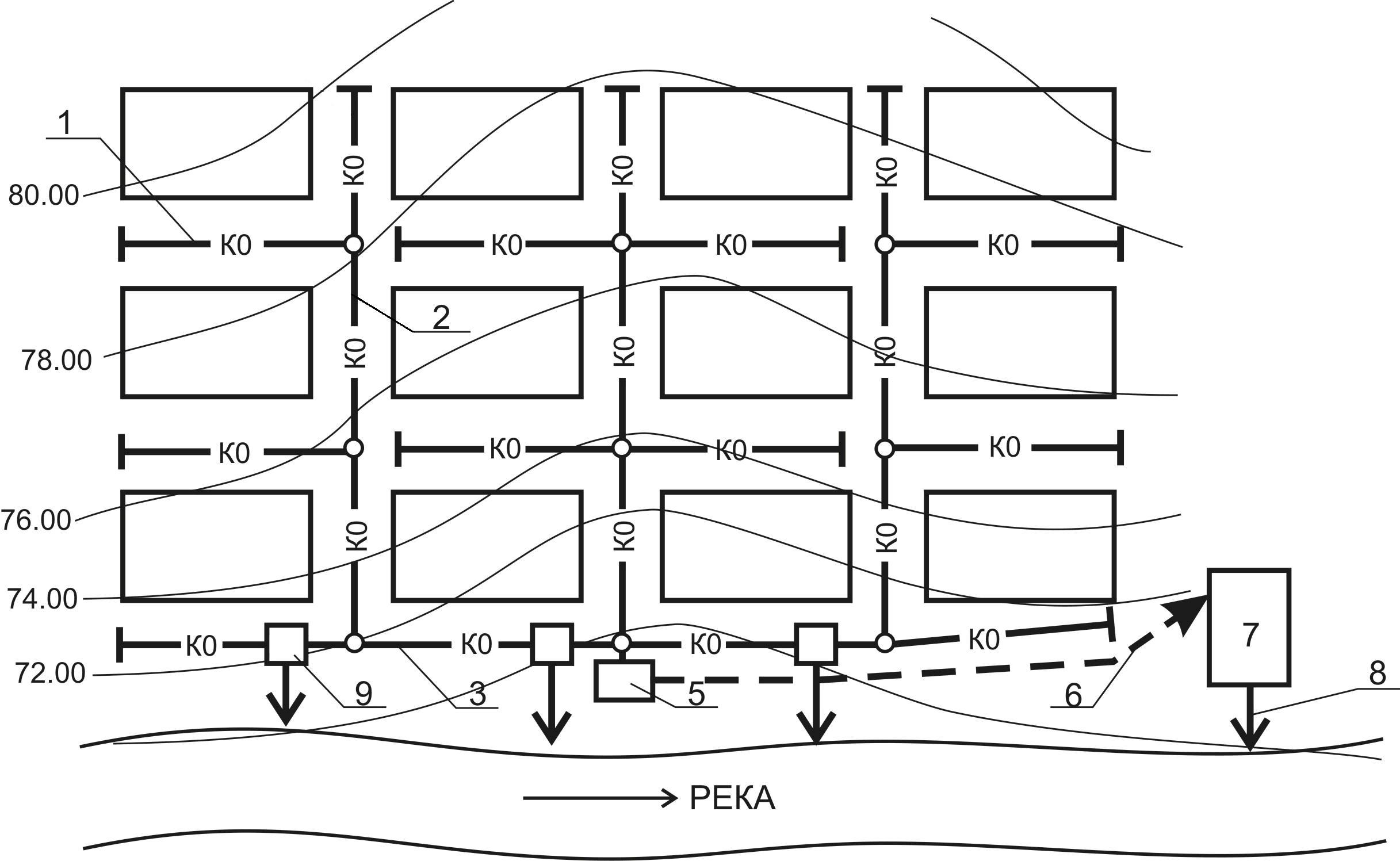

Схема водоснабжения населенного пункта представлена на рис.44.

Рис.44. Схема водоснабжения населенного пункта из реки

Вода через оголовок 1 по самотечным трубопроводам поступает в водоприемный колодец 2, откуда насосами насосной станции I подъема 3 подается на очистные сооружения 4. После очистки вода направляется в резервуары чистой воды (РЧВ) 5, откуда насосами насосной станции II подъема 6 подается по водоводам 8 в магистральную сеть населенного пункта 9. В некоторых случаях для регулирования подачи воды используют водонапорные башни (ВБ) 7.

Системы водоснабжения обеспечивают водой следующих потребителей:

- население (жилые и общественные здания);

- промпредприятия;

- службы пожаротушения;

- коммунальные службы.

Системы водоснабжения можно классифицировать по следующим признакам:

1. По назначению:

- хозяйственно-питьевые -В1-;

- противопожарные -В2-;

- производственные -ВЗ-.

2. По виду источника:

- водопроводы с использованием поверхностных вод;

- водопроводы с использованием подземных вод;

- водопроводы смешанного типа.

3. По способу подачи воды:

- напорные (с помощью насосов);

- самотечные (самотеком в горной местности).

4. По роду обслуживания объектов

- городские;

- поселковые;

- промышленные;

- железнодорожные;

- сельскохозяйственные.

5. По территориальному охвату:

- местные - обслуживают отдельные объекты или здания;

- централизованные - обслуживают всех потребителей;

- групповые (районные) - обеспечивают водой несколько населенных пунктов.

6. По кратности использования воды (для производственных водопроводов):

- прямоточные;

- с повторным использованием воды;

- оборотные.

7. По надежности подачи воды. Под надежностью понимают способность систем водоснабжения сохранять свои первоначальные характеристики в процессе эксплуатации, а также допустимое снижение подачи воды, длительность и частоту повторения таких нарушений. Согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84*, категории надежности назначаются в зависимости от числа жителей N, проживающих в населенном пункте:

- I категория N>50000 чел.;

- II категория 5000< N <50000 чел.;

- III категория N <5000 чел.

Снижение подачи воды хозяйственно-питьевого качества допускается на 30%. Время, на которое допускается снижение подачи воды для I категории надежности – 3 суток; II категории – 10 суток; III категории – 15 суток.

Норма водопотребления qж – средний расход воды, приходящийся на одного потребителя за единицу времени и зависит от степени благоустройства зданий и местных климатических условий.

По степени благоустройства жилые здания делятся на:

– здания, оборудованные водопроводом и канализацией (ВиК) qж = 125-160 л/сут чел.;

– то же, ваннами и местными водонагревателями qж = 160-230 л/сут чел. ;

– то же, с централизованным

горячим водоснабжением

![]() = 230-350 л/сут чел.

= 230-350 л/сут чел.

На промпредприятии нормы водопотребления зависят от технологического процесса.

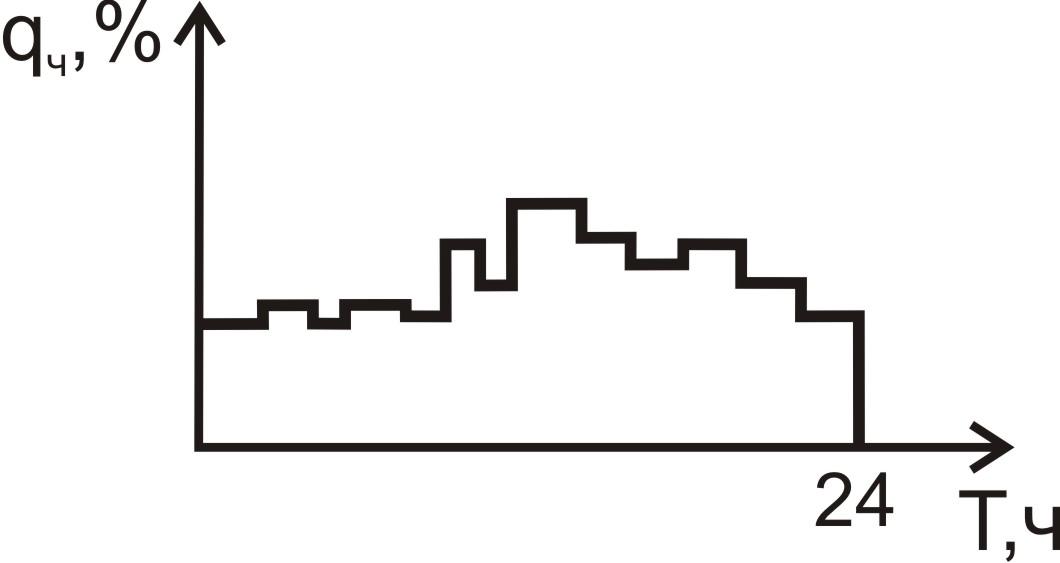

Режим водопотребления – режим расходования воды в течение суток (или года).

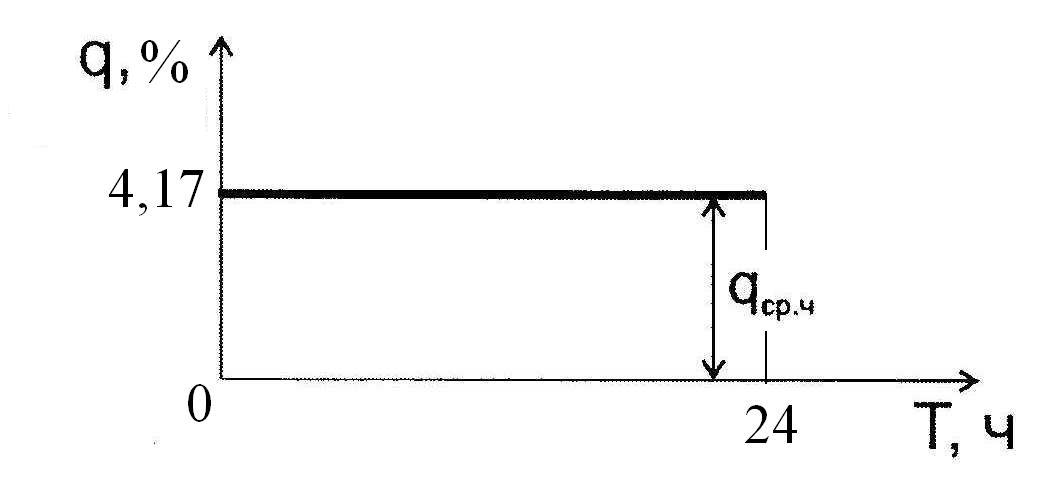

Для населения режим водопотребления всегда неравномерный (рис.45а).

Головные сооружения системы водоснабжения 1÷4 (рис.44) всегда работают в равномерном режиме. Для регулирования разных режимов используются регулирующие емкости РЧВ(5) и ВБ(7). Графики водопотребления представлены на рис.45.

|

а) |

б) |

|

|

|

Рис.45. Графики водопотребления: а - неравномерный; б - равномерный

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определяются в зависимости от числа жителей, проживающих в населенном пункте, чел.:

![]() ,

(35)

,

(35)

где р - плотность населения, чел. /га;

F - площадь жилой застройки, га.

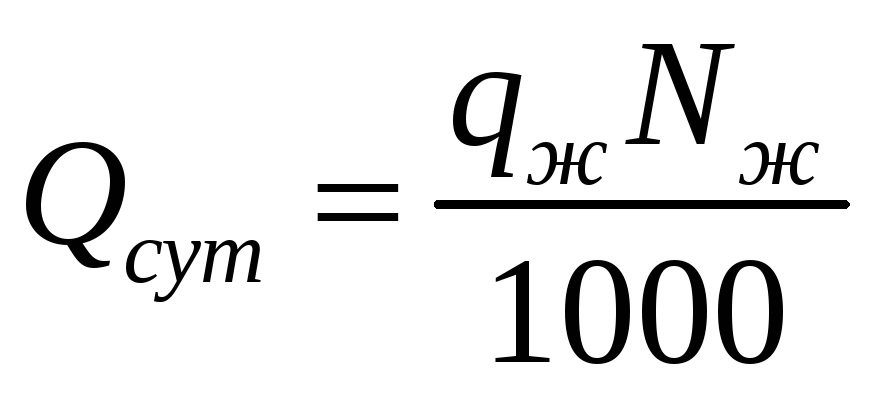

Среднесуточный расход воды, Qсут, м3/сут:

(36)

(36)

где qж - норма водопотребления, л/сут на чел.

Колебание расходов воды в течение времени учитывают коэффициенты неравномерности:

- коэффициент суточной

неравномерности определяется:

![]() ;

;

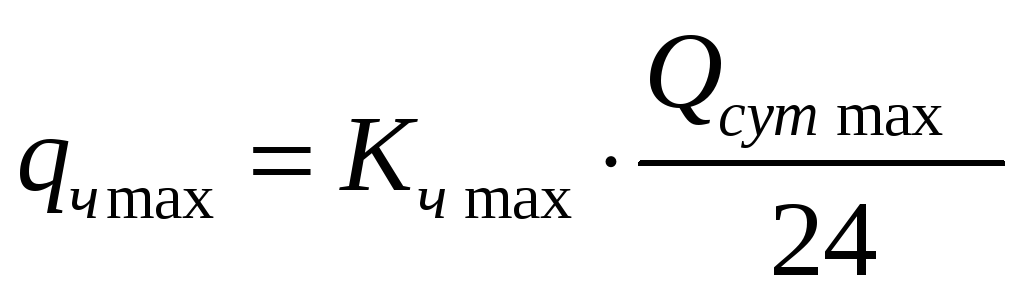

- коэффициент часовой неравномерности Кч.max, определяется по формуле:

![]() ,

(37)

,

(37)

где

![]() – учитывает число жителей в населенном

пункте, принимается по СНиП 2.04.02-84*;

– учитывает число жителей в населенном

пункте, принимается по СНиП 2.04.02-84*;

![]() – учитывает степень благоустройства

зданий и принимается 1,2-1,4.

– учитывает степень благоустройства

зданий и принимается 1,2-1,4.

Максимальные расходы:

- суточный, м3/сут

![]() (38)

(38)

- часовой, м3/час

(39)

(39)

Лекция 9. ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТИПЫ ВОДОЗАБОРОВ. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

Источниками водоснабжения могут быть подземные и поверхностные воды.

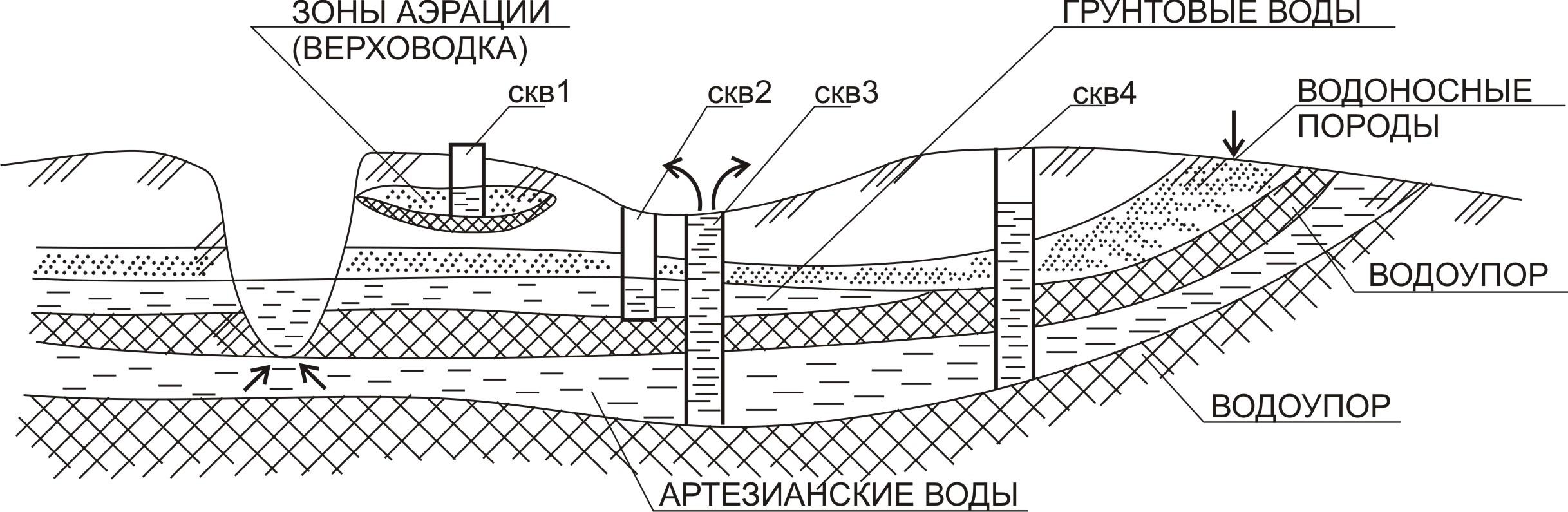

К подземным источникам относятся: подземные воды, образующиеся вследствие просачивания в грунт атмосферных осадков и поверхностных вод (рис.46).

Рис.46. Схема образования и залегания подземных вод

Подземные воды могут быть безнапорными - скважина (Скв1) и скважина (Скв2) - и напорными - артезианскими (Скв3, Скв4).

В безнапорных колодцах вода устанавливается на уровнях, совпадающих с уровнем подземных вод. Воды первого водоносного горизонта (Скв2) называются грунтовыми. Эти воды обычно загрязнены и требуют очистки.

Напорные (артезианские) воды обладают высоким качеством и могут быть использованы без очистки. При вскрытии скважины вода поднимается до пьезометрической линии. Если пьезометрическая линия проходит выше поверхности земли (Скв3), происходит излив воды из колодца.

К поверхностным источникам относятся реки, озера, водохранилища. Водохранилища образуются с помощью плотин, преграждающих русло рек и задерживающих воду в половодье и паводок. Воду поверхностных источников необходимо обязательно очищать. Данные источники имеют открытую поверхность.

Водозаборные сооружения

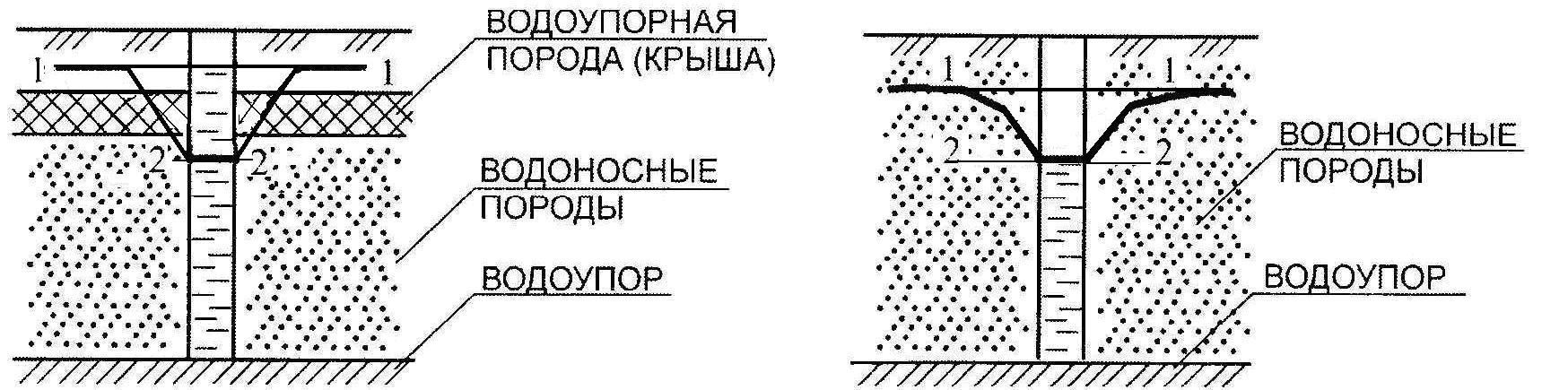

I. Для подземных источников при вскрытии подземного горизонта в колодце устанавливается уровень воды 1-1 (рис.47).

Рис.47. Трубчатые колодцы: а - для напорных вод; б - для безнапорных вод

При отсутствии водоразбора данный уровень (1-1) называют статическим.

При откачке воды уровень (2-2) называется динамическим.

Уровни воды и пьезометрические линии, устанавливаемые при откачке воды, называются кривыми депрессии. Они характеризуют радиус влияния скважины. Если скважина доходит до водоупора, она называется совершенной, если нет, то несовершенной.

Сооружения для забора подземных вод могут быть следующих видов:

1. Водозаборные скважины (трубчатые колодцы) служат для приема безнапорных и напорных подземных вод, залегающих на глубине более 10 м.

2. Шахтные колодцы служат для приема подземных вод на глубине не более 30 м.

3. Горизонтальные водозаборы устраивают для приема грунтовых вод на глубине не более 8 м при малой мощности водоносного слоя.

4. Каптажные водозаборы – родники. Каптаж – заключение воды источника в трубы.

Родники могут быть восходящими при плоском рельефе местности и нисходящими - на склоне.

Производительность подземных водозаборов характеризуется дебитом – расходом, м3/ч.

II. Для поверхностных источников при выборе типа водозабора необходимо учитывать:

1. Водность – количество воды, протекающее через рассматриваемое сечение за промежуток времени, Q, м3/с.

2. Скорость движения воды в источнике v=0,1—5 м/с.

3. Форма русла реки (берег крутой или пологий).

4. Условия забора воды (легкие, средние, тяжелые) характеризуются мутностью воды, устойчивостью берега и дна источника, ледообразованием в холодный период года (наиболее опасным ледообразованием является шуга - скопление рыхлого льда и всплывающего на поверхность глубинного льда).

5. Уровни воды в источнике:

- летний низший Z1;

- зимний низший;

- высший уровень в паводок Z2;

- низший уровень ледохода;

- высший уровень ледохода.

6. Категория водозаборов (I, II, III) указывает на обеспеченность максимальных и минимальных уровней воды, % (табл.4):

Таблица 4

|

Категория водозаборов |

Обеспеченность расчётных уровней воды в поверхностных источниках, % |

|

|

максимальный |

минимальный |

|

|

I II III |

1 3 5 |

97 95 90 |

7. Компоновка основных элементов: совмещенность с насосной станцией I подъема (НС Iп) или раздельность.

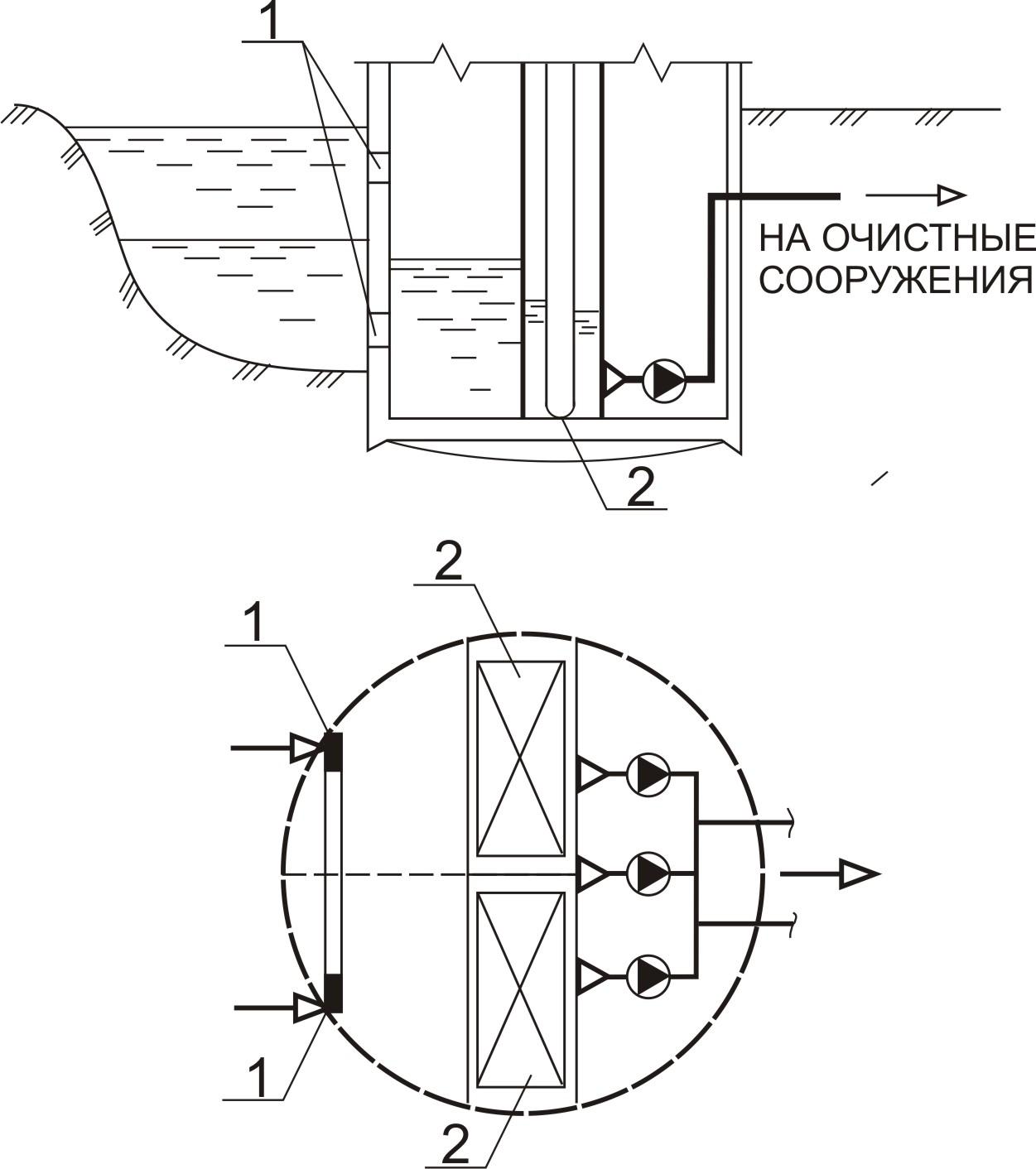

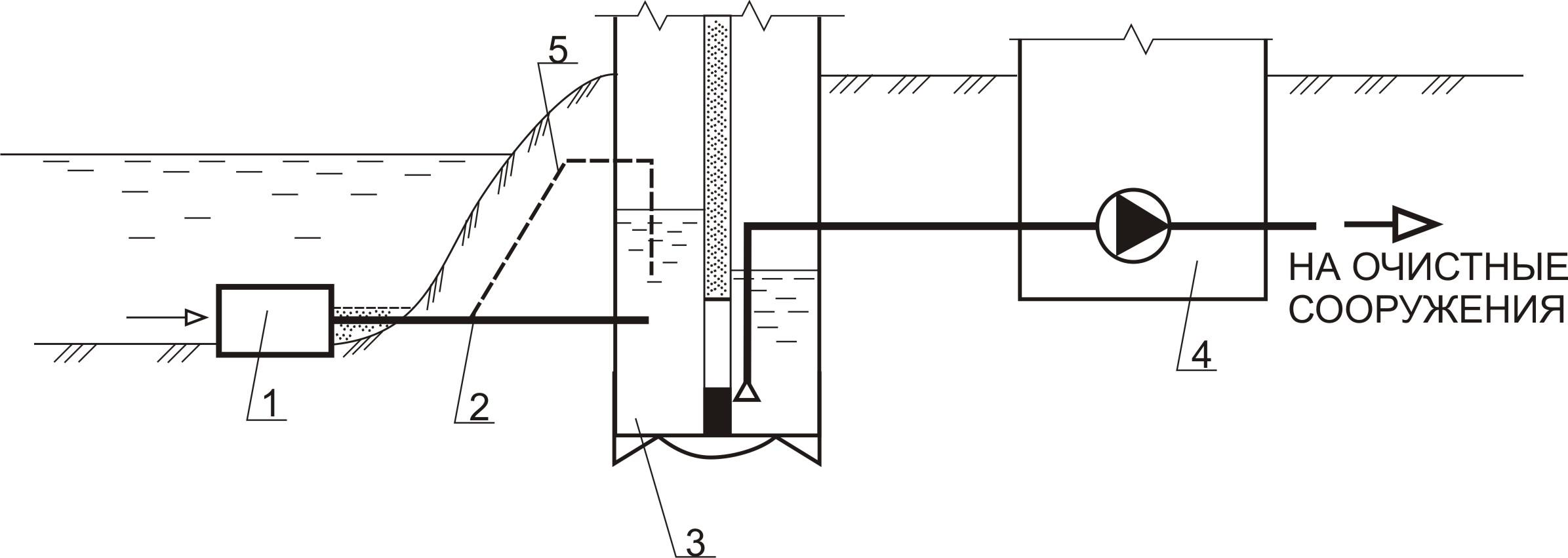

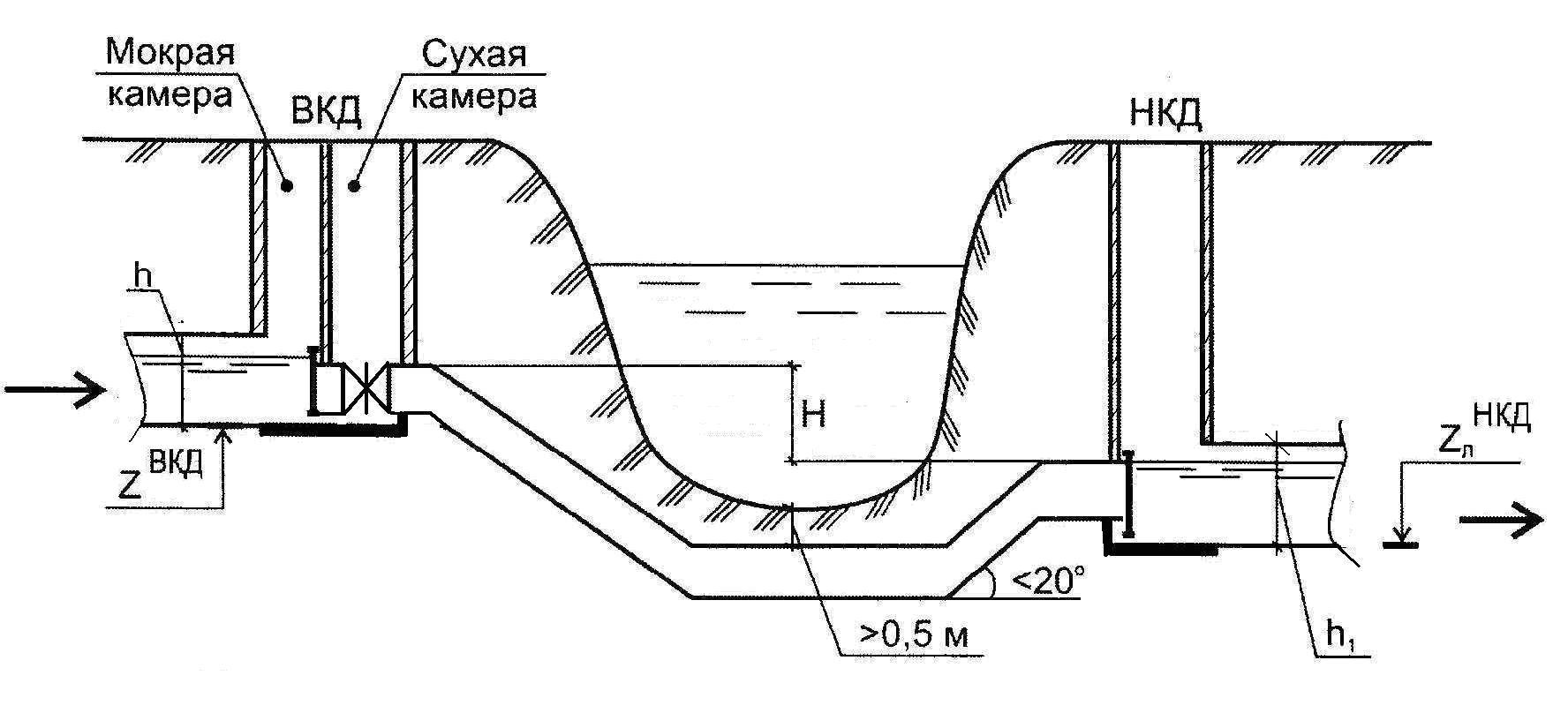

Выбор типа водозабора в основном зависит от формы русла в поперечном сечении: при крутых (см. рис.49) – береговые, при пологих берегах (см.рис.50) применяют русловые водозаборы.

|

а) |

б) |

|

|

|

Рис.49. Водозабор берегового типа: а - совмещенный с насосной станцией; б - с отдельно стоящей насосной станцией; 1 - водоприемные окна с решеткой; 2 - вращающаяся сетка; 3 - плоская сетка

Месторасположение водозабора зависит от его назначения: для хозяйственно-питьевых целей - выше города; для производственных - вблизи промышленного предприятия. Водозабор следует располагать у вогнутого берега. Водоприемные сооружения целесообразно размещать несколько ниже середины вогнутого берега.

Рис.50. Водозабор руслового типа: 1 - оголовок; 2 - самотечные линии; 3 - водоприемный колодец; 4 - НС Iп.; 5 - сифонные линии

Устройство водозаборов руслового типа и их эксплуатация значительно сложнее береговых.

Оголовки служат для приема воды из источника. Вода проходит через решетки, устанавливаемые в водоприемных окнах оголовка. Оголовок соединяется с водоприемным колодцем с помощью двух самотечных стальных трубопроводов. Для водозаборов II и III категории вместо самотечных трубопроводов устраивают сифонные.

По самотечным трубопроводам вода поступает в приемное отделение, а затем, пройдя сетку, поступает во всасывающее отделение, откуда насосами НС Iп. - на очистные сооружения.

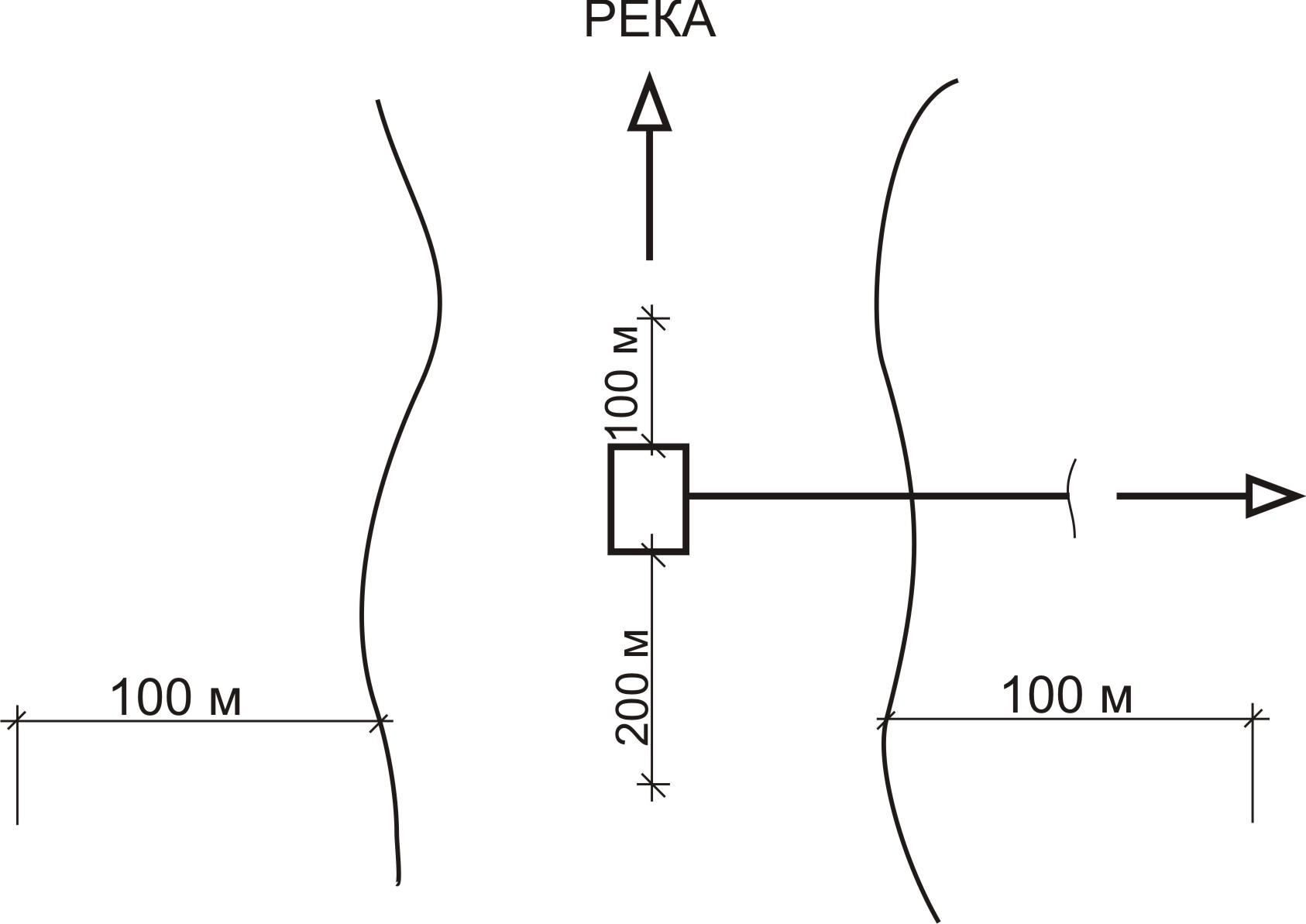

Зоны санитарной охраны.

Для источников водоснабжения предусматриваются три зоны санитарной охраны (ЗСО).

Первая зона - зона строгого режима запрещает проживание людей, купание, выгул скота, рыбную ловлю.

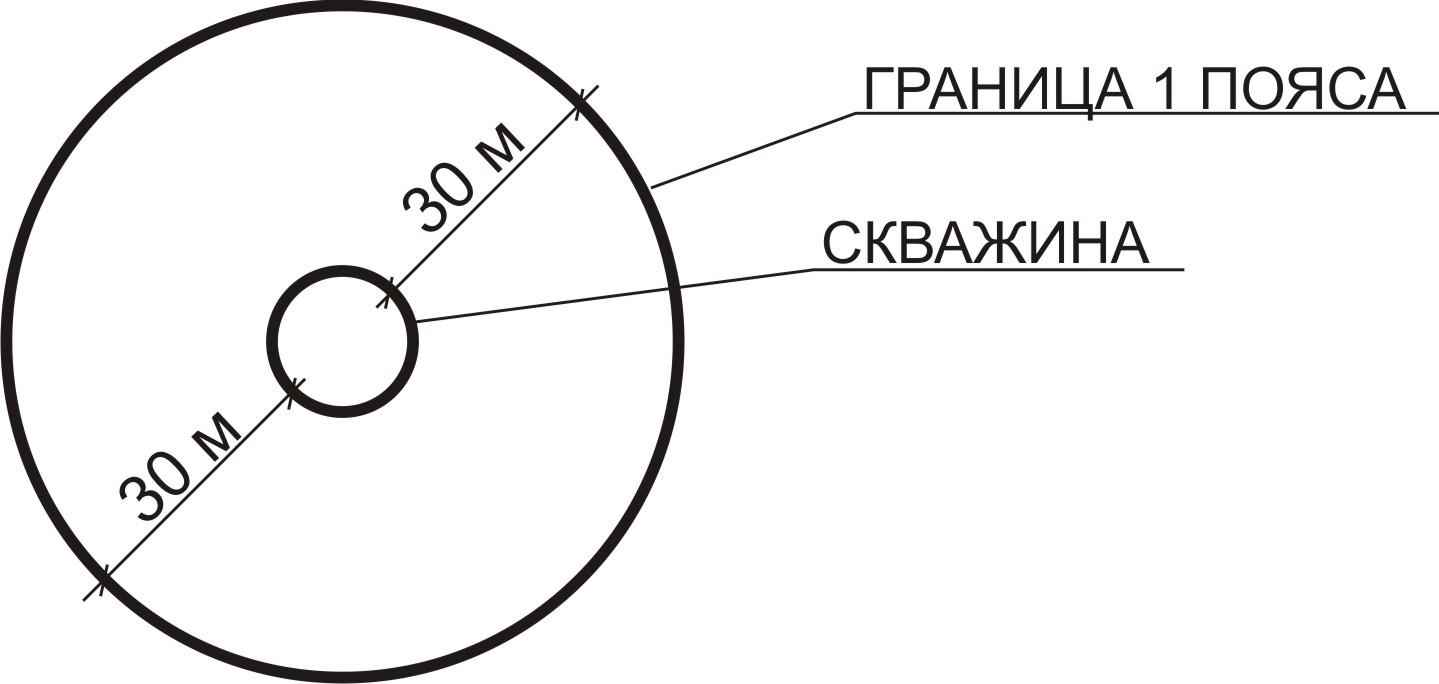

Территория первой зоны (1 пояса) должна быть спланирована с учетом отвода поверхностных вод с территории, ограждена забором и озеленена. В этой зоне предусмотрена сторожевая охрана или сигнализация. Границы I пояса ЗСО на рис. 51, 52.

Рис.51. Границы первого пояса ЗСО для поверхностного источника

Рис.52. Границы первого пояса ЗСО для подземного источника

В зоне второго пояса разрешается строительство жилых зданий с централизованным отводом сточных вод.

Разрешается рыбная ловля, отдых, строительство промышленных предприятий, не опасных в санитарно-экологическом отношении. Не разрешается устраивать свалку, складирование химических запасов.

В зоне третьего пояса организуется наблюдение за возникновением инфекционных заболеваний. Расстояния 2 и 3 зон одинаковы, принимаются согласно СНиП 2.04.02-84* и не должны превышать 3-5 км от водотока или водоема.

Лекция 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Качество воды природных источников оценивается по физическим, химическим и бактериологическим показателям в соответствии с ГОСТ 2874-82* "Вода питьевая" и согласно санитарных правил и норм (СаНПиН 2.1.4.1074-01).

1. Физические показатели:

1.1. Температура воды для поверхностных источников колеблется по сезонам года (0-25°С), для подземных источников вода имеет постоянную температуру (5-12°С).

1.2. Мутность, М, – содержание взвешенных веществ неорганического и органического происхождения. Взвешенные вещества всегда содержатся в водах поверхностных источников, и их количество колеблется в течение года. В воде питьевого качества мутность М ≤ 1,5 мг/л. В производственных водах мутность может быть больше или меньше.

1.3. Цветность, Ц, (окраска) вызывается присутствием гуминовых веществ и соединений Fe3+. Гуминовые вещества – органические соединения, образующиеся в процессе химического и биохимического разложения остатков растений.

Цветность измеряется в градусах платиновокобальтовой шкалы. Для воды питьевого качества Ц<20 град.

1.4. Запах и вкус зависят от рода примесей, содержащихся в воде (растворенный сероводород, соли железа, марганца и т.п.). Оценивается по пятибалльной шкале. Для воды питьевого качества <2 баллов.

2. Химические показатели:

2.1. Сухой остаток - общее количество растворенных веществ (в основном неорганического и частично органического происхождения). Более высокий показатель у морских и подземных вод. Для воды питьевого качества солесодержание Р≤1000 мг/л.

2.2. Жесткость - наличие в воде солей кальция и магния. Карбонатная (временная) жесткость ЖК характеризуется наличием бикарбонатов Ca(HC03)2, Mg(HC03)2. Некарбонатная (постоянная) жесткость ЖН.К. характеризуется наличием кальциевых и магниевых солей серной, соляной и других кислот CaS04, MgCl2.

Суммарная жесткость воды называется общей жесткостью Жо=ЖК+ЖН.К. В подземных водах жесткость выше. В воде питьевого качества Ж0≤7 мг-экв/л.

2.3. Активная реакция рН является показателем кислотности или щелочности воды кислая рН<7; щелочная рН>7; нейтральная рН=7. Для питьевой воды рН=6÷9.

2.4. Окисляемость - содержание органических веществ в воде, а также легко окисляющихся неорганических веществ (Fe2+, H2S). Резкое повышение окисляемости воды указывает на загрязнение ее сточными водами.

2.5. Железо содержится преимущественно в воде подземных источников. В воде питьевого качества Fe≤0,3 мг/л.

2.6. Растворенные газы.

Наличие сероводорода H2S вызывает неприятный запах, приводит к коррозии металла; углекислый газ СО2 вызывает коррозию металла и бетона; кислород О2 – коррозию. Присутствие азота N свидетельствует о загрязнении воды органическими соединениями.

2.7. Фтор. Избыток фтора в подземных водах вызывает флюороз. Недостаток - кариес. В воде питьевого качества должно содержаться фтора 0,7÷1,5 мг/л.

2.8. Сульфаты, хлориды.

2.9. Азотосодержащие вещества.

3. Бактериологические, которые характеризуются микробиологическими и паразитологическими показателями.

Основные методы и схемы очистки воды

Методы обработки воды и выбор основных технологических сооружений зависят от:

- качества исходной воды;

- требований, предъявляемых к очищенной воде;

- производительности водоочистной станции.

Наиболее распространенными методами очистки поверхностных вод являются осветление, обесцвечивание и обеззараживание.

Осветление – удаление из воды взвешенных веществ путем:

– отстаивания в отстойниках (горизонтальных, вертикальных, радиальных);

– осветления в слое взвешенного осадка;

– фильтрования через слой мелкозернистого фильтрующего материала (скорые, медленные и напорные фильтры);

– центрифугирование;

– флотация.

Для интенсификации процесса

осветления в воду вводят специальные

реагенты - коагулянты

![]() .

.

Обесцвечивание – снижение цветности – достигается при коагулировании, напорной флотации, при обработке воды окислителями (хлором, озоном) или сорбентами (активированным углем).

Обеззараживание – уничтожение, содержащихся в воде болезнетворных микроорганизмов и вирусов. Осуществляется чаще всего обработкой воды окислителями (хлором или его соединениями, озоном) или бактерицидным облучением.

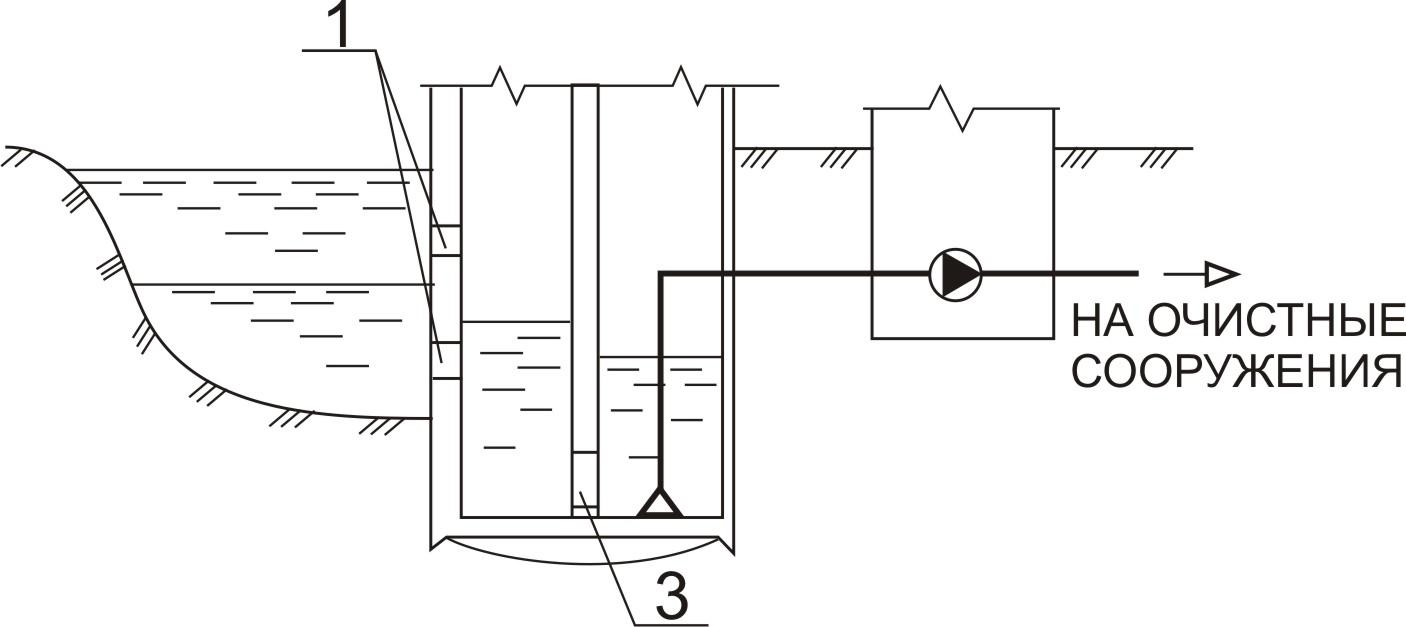

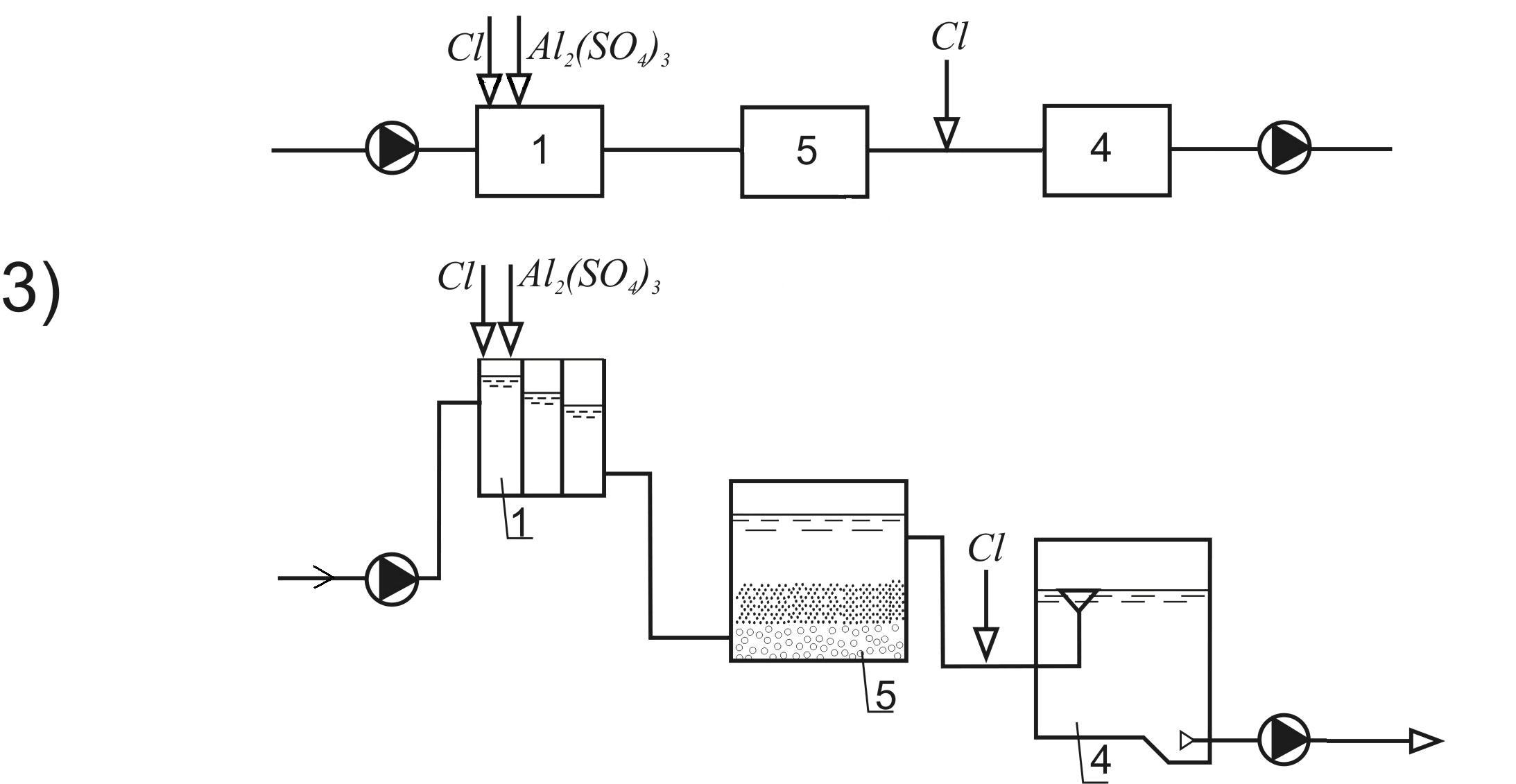

Для хозяйственно-питьевых целей применяют двухступенчатую или одноступенчатую схему очистки (рис.53).

При двухступенчатой схеме вода, подаваемая насосной станцией I подъема, поступает в смеситель, куда вводится раствор коагулянта и где происходит его смешивание с водой. Из смесителя вода поступает в камеру хлопьеобразования и затем проходит последовательно через горизонтальные отстойники (осветлители) 2 и фильтры 3. После фильтров осветленная вода поступает в резервуар чистой воды 4. В трубу, подающую в резервуар воду, вводится хлор из хлораторной. Необходимый для обеззараживания воды контакт ее с хлором обеспечивается в резервуаре. В некоторых случаях хлор в воду подают дважды: перед смесителем (первичное хлорирование) и после фильтров (вторичное хлорирование).

При одноступенчатой схеме очистки воды ее осветление осуществляется на фильтрах или в контактных осветлителях без использования отстойников.

|

Двухступенчатые схемы |

|

|

|

Одноступенчатая схема |

|

|

Рис.53. Схемы очистки воды из поверхностного источника: 1 - смеситель; 2 - отстойник или осветлитель; 2* - камера хлопьеобразования; 3 - скорый фильтр; 4 – резервуар чистой воды (РЧВ); 5 - контактный осветлитель

1 схема принимается при М<1500 мг/л и Q>30000 м3/сут.;

2 схема принимается при М<1500 мг/л и Q>5000 м3/сут.;

3 схема принимается при М<120 мг/л и Q любая

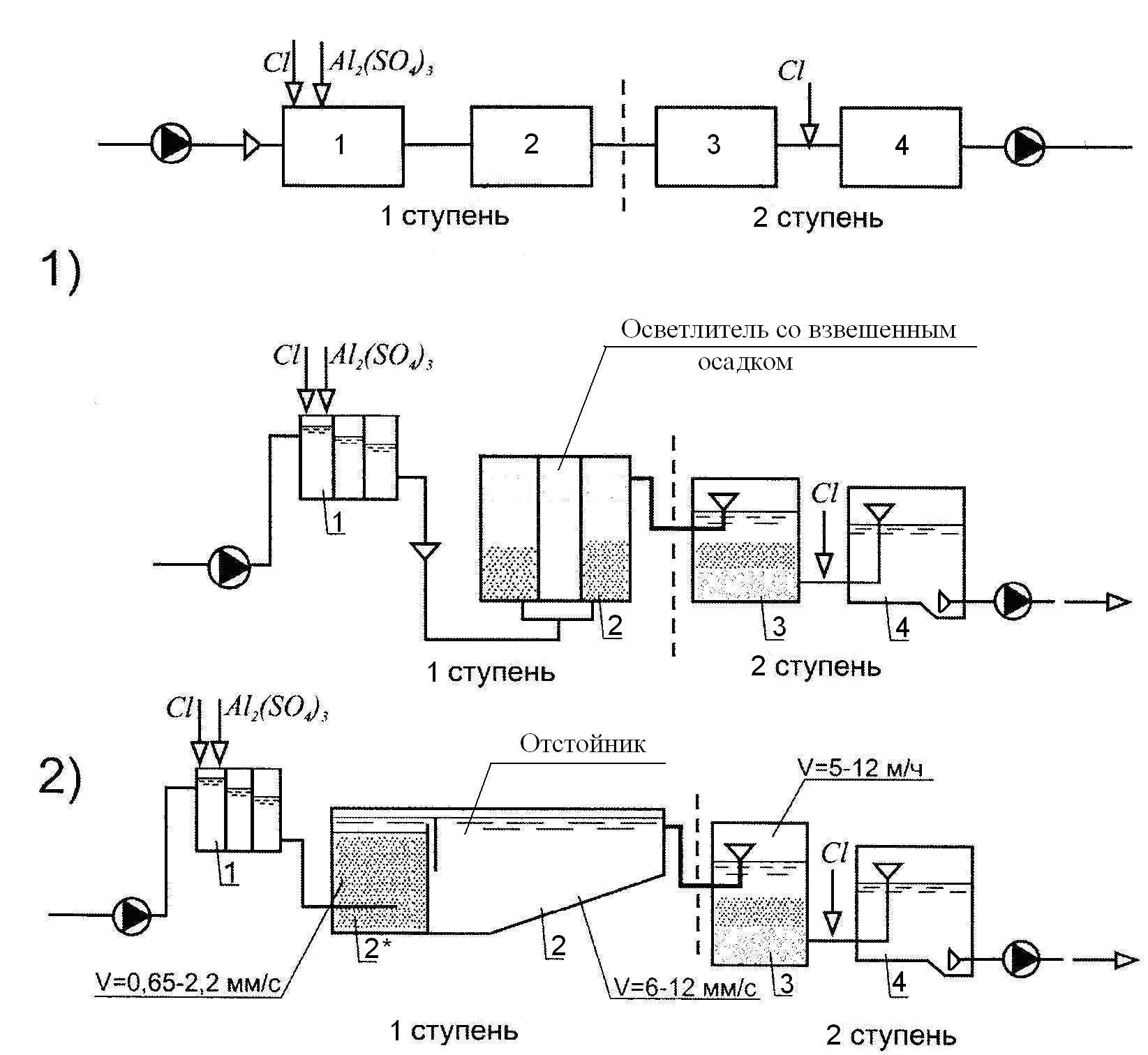

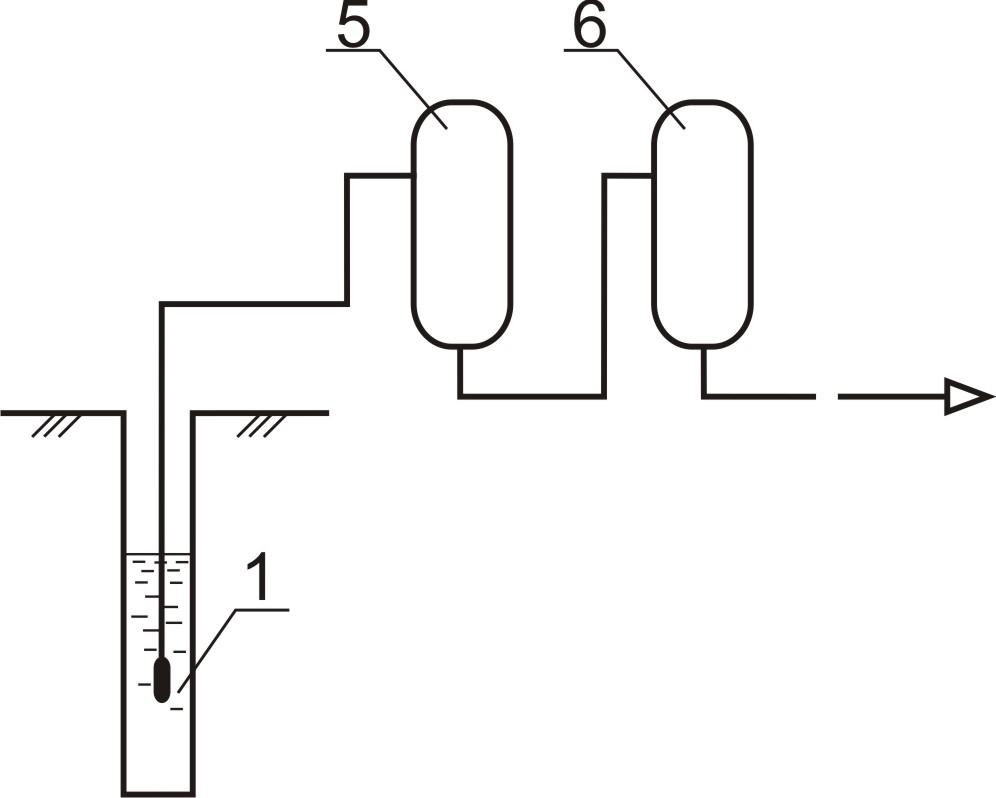

Наиболее распространенными методами очистки подземных вод являются обезжелезивание, умягчение, обесфторирование. (рис.54).

|

а) |

б) |

|

|

|

Рис.54. Схемы очистки воды из подземного источника: а - обезжелезивание; б - умягчение; 1 -,скважина; 2 - компрессор; 3 - смеситель; 4 - напорный фильтр; 5 - катионитные фильтры I ступени; 6 - катионитные фильтры II ступени

Насосные станции водоснабжения

По назначению и расположению в схеме водоснабжения насосные станции можно подразделить на станции I и II подъемов.

Насосные станции I подъема служат для подачи воды от водозаборных сооружений до станции водоподготовки. Для поверхностных источников насосная станция I подъема может располагаться в отдельно стоящем здании или совмещена с водоприемным колодцем. Для подземных источников насосная станция совмещена со скважиной. Насосные станции I подъема всегда работают в равномерном режиме.

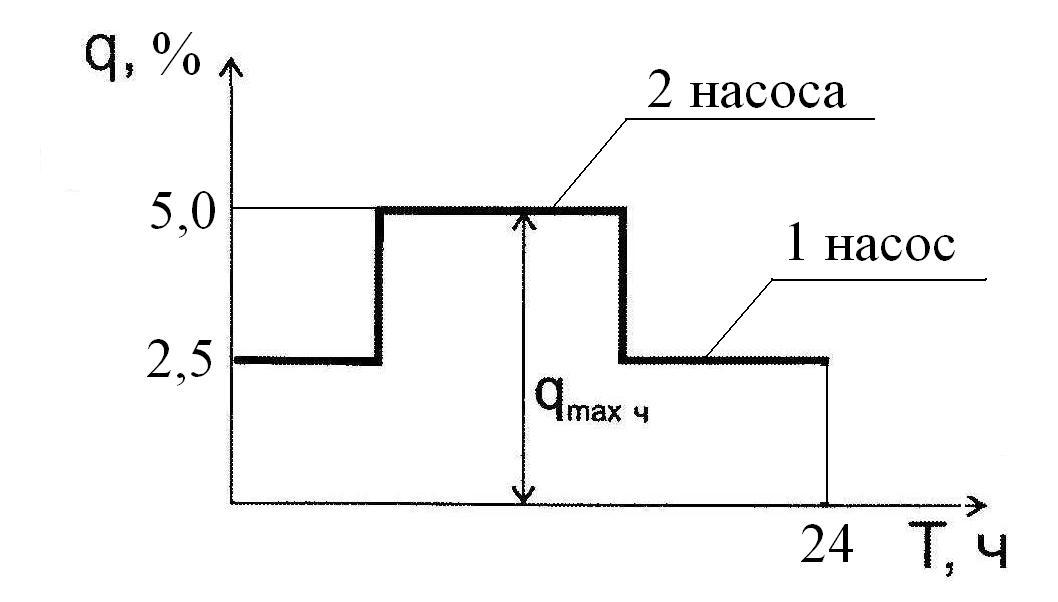

Насосные станции II подъема служат для подачи очищенной воды из резервуаров чистой воды в сеть к потребителям. Режим работы насосной станции II подъема обычно бывает неравномерный. Регулирующий объем воды, учитывающий разные режимы работы насосных станций, хранится в резервуаре чистой воды РЧВ.

Насосные станции по степени надежности бывают I, II, III категорий.

Выбор типа насосов и количество рабочих агрегатов принимаются при подаче q, м3/ч, и напору Н, м.

В насосной станции I подъема подача q, м3/ч, равна среднечасовому расходу qср.ч, м3/ч,

В насосной станции II подъема подача q, м3/ч, равна расходу максимальной ступени или максимально-часовому расходу qmax, м3/ч, (количество рабочих агрегатов не менее двух):

Напор насоса Н, м, определяется по формуле:

![]() .

(40)

.

(40)

где

![]() - геометрическая высота подъема, м;

- геометрическая высота подъема, м;

![]() суммарные потери напора, м.

суммарные потери напора, м.

На насосных станциях кроме рабочих агрегатов устанавливаются резервные. Количество резервных агрегатов принимается в зависимости от категории надежности системы водоснабжения и количества рабочих агрегатов и принимается по СНиП 2.04.02-84*.

Лекция 11. ТИПЫ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ. УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ

По конфигурации сети бывают двух типов:

1. Тупиковые (рис.55). Они могут применяться для подачи воды:

- на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не свыше 100 мм;

- на противопожарные нужды при протяженности сети не свыше 200 м. Главный недостаток тупиковой сети - отсутствие надежности.

Рис. 55. Схема тупиковой сети

2. Кольцевые (рис.56). Сети рекомендуется проектировать кольцевыми, тогда в любую точку сети вода может поступать не менее чем по двум линиям.

Рис.56. Схема кольцевой сети: 1 - водоводы; 2 - магистральная сеть; 3 - распределительная сеть

Водоводы – трубопроводы, служащие для транспортировки воды, обычно проектируются не менее чем в две нитки.

Магистральные сети служат для транспортировки и отбора воды и всегда закольцованы.

Распределительные сети служат для отбора воды из магистральной сети, могут быть тупиковыми при длине не более 200 м.

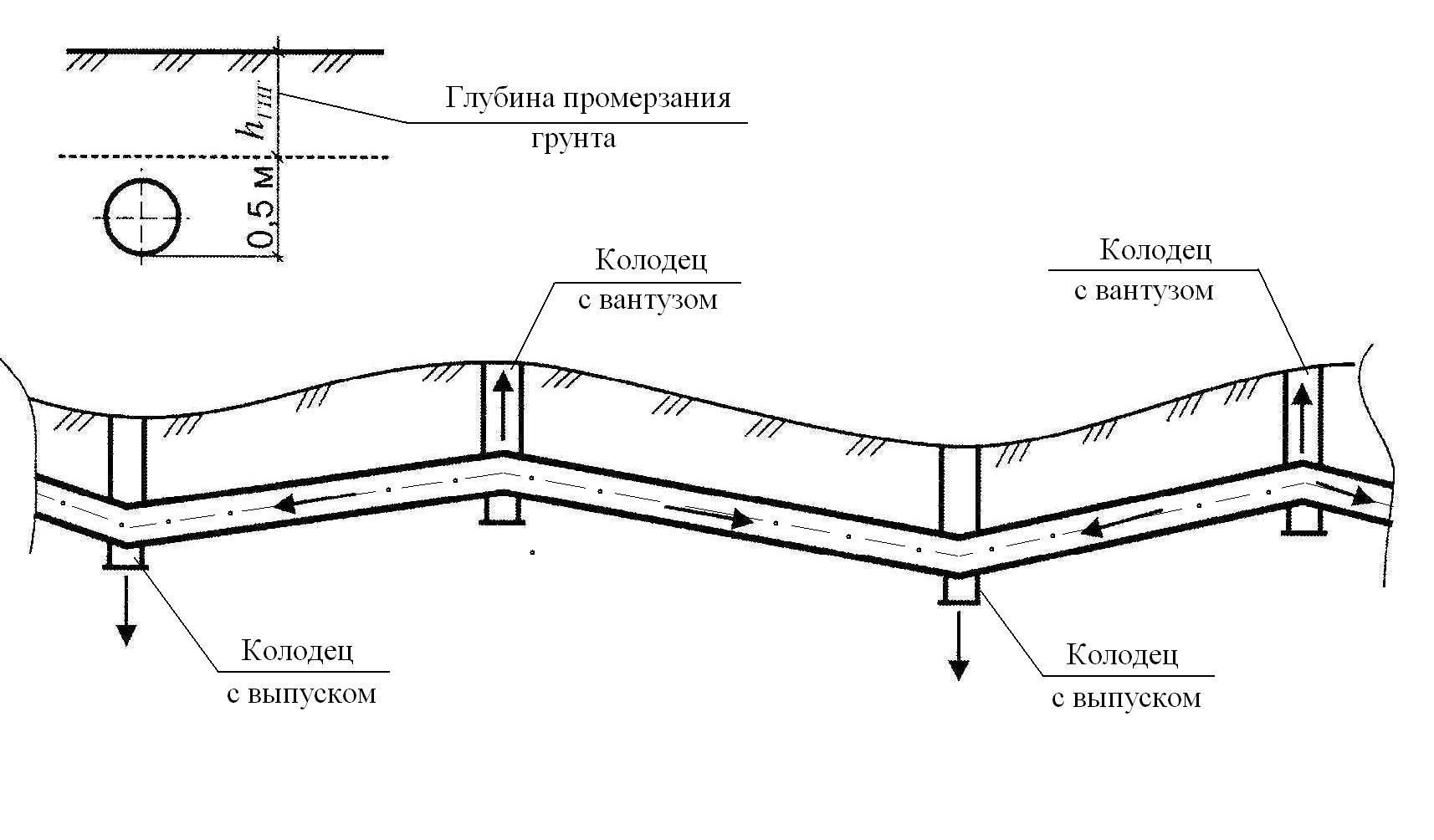

Водопроводные сети предусматривают напорный режим транспортировки воды. Для устройства сети используют напорные асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, чугунные и стальные трубы. Трубы, согласно СНиП 2.04.02-84*, прокладываются на глубине – (hГПГ+0,5)м до низа трубы Схема прокладки водопроводной сети представлена на рис.57.

Рис.57. Схема прокладки водопровода

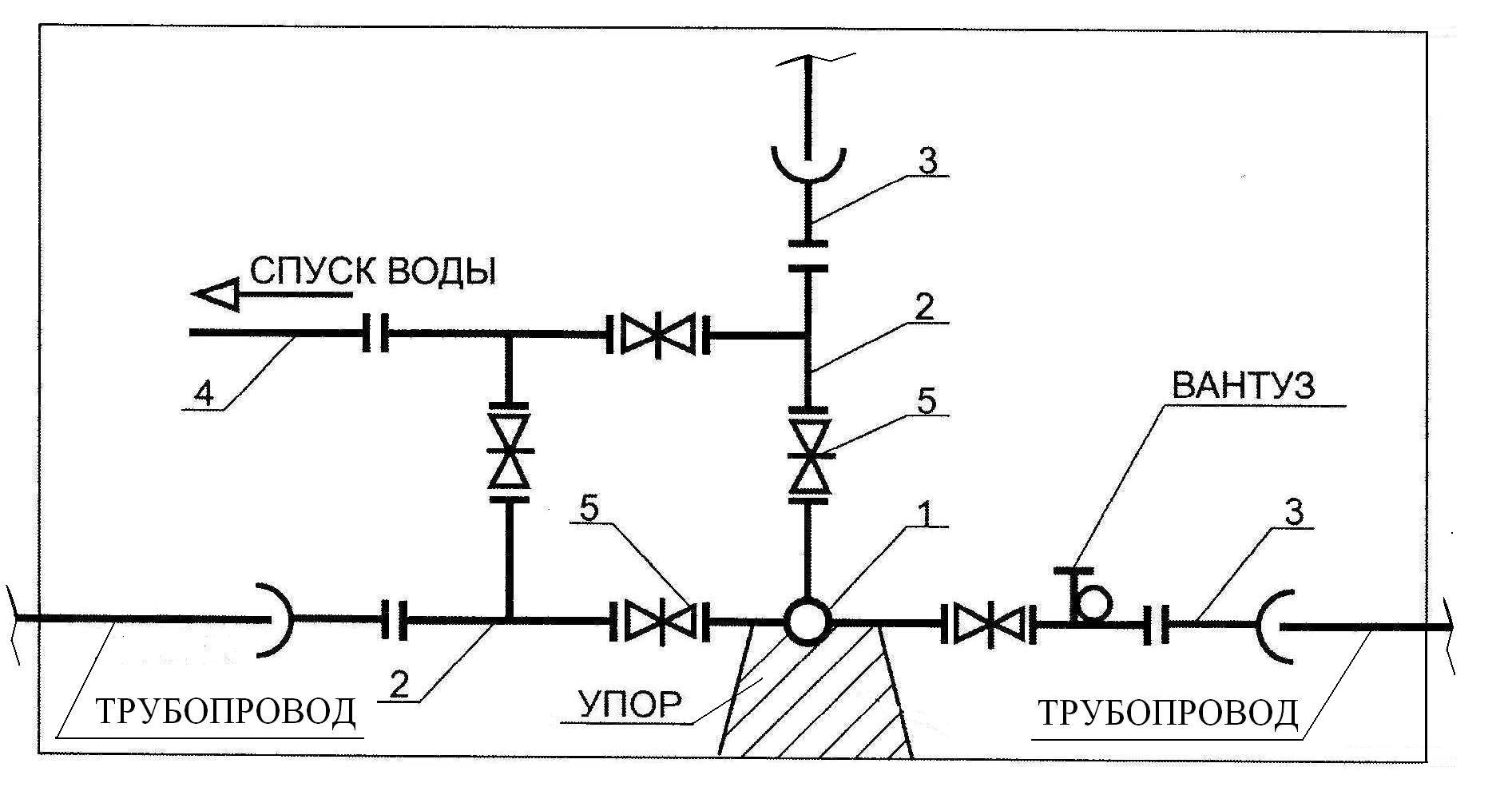

В повышенных (переломных) точках сети устраивают вантузы (устройства для выпуска воздуха); в пониженных точках сети – выпуски для опорожнения сети в случае аварии. Кроме того, в колодцах устанавливают задвижки и пожарные подставки, присоединяемые к трубопроводам с помощью фасонных частей. На пожарных подставках крепятся пожарные гидранты.

Рассмотрим устройство колодца в узле "А" (рис.56, 58).

Рис.58. Деталировка колодца: 1 - тройник фланцевый с пожарной подставкой; 2 - тройник фланцевый; 3 - патрубок фланец-раструб; 4 - патрубок фланец -гладкий конец; 5 - задвижка

Колодцы в плане бывают круглые, квадратные, прямоугольные из сборного железобетона или кирпича.

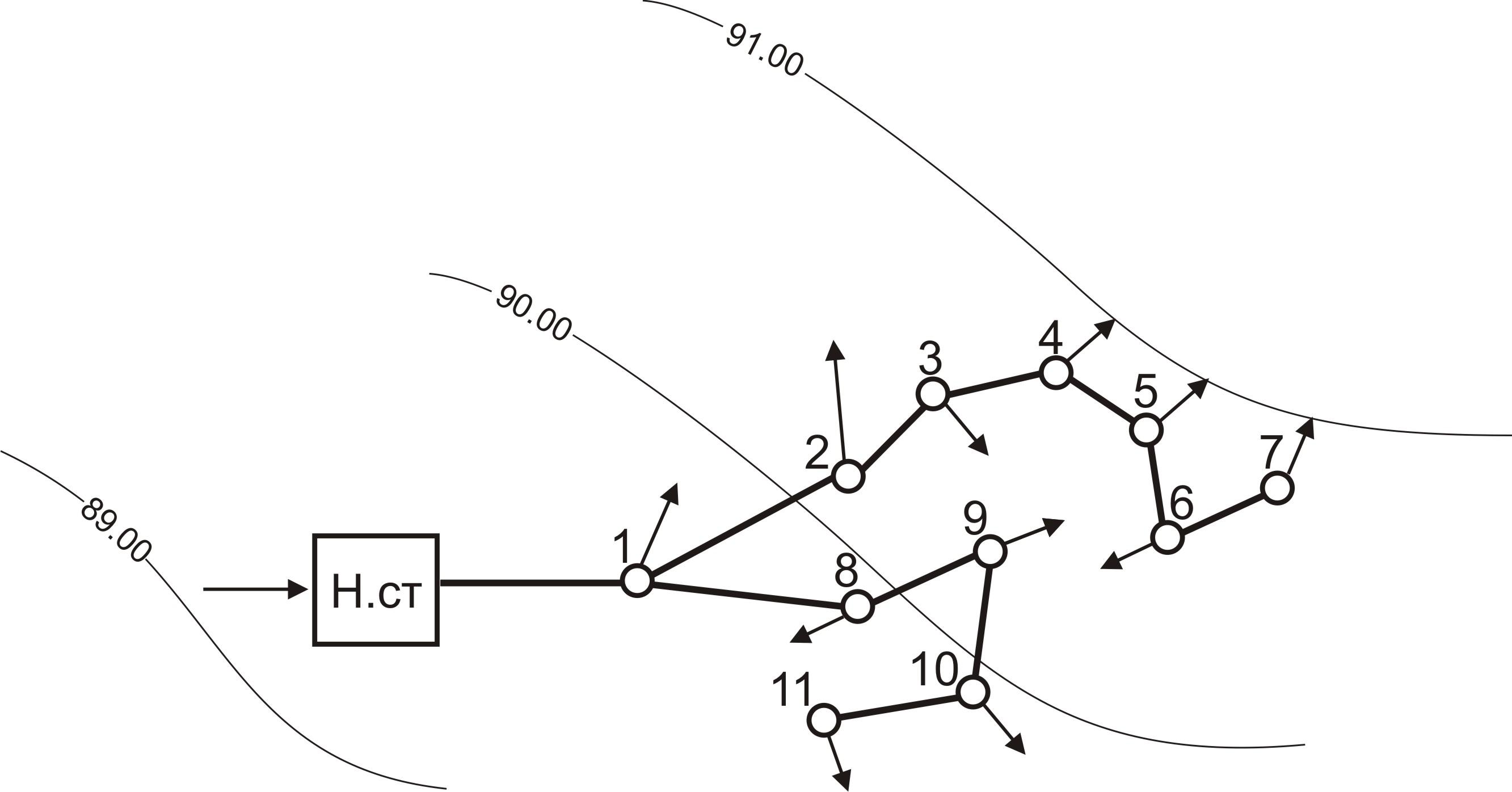

Расчет водопроводной сети.

1. Тупиковая сеть: выбирается расчётное направление сети и определяется удельный расход на единицу длины, л/с на п.м:

![]() (41)

(41)

где

![]() – расчетный

максимально-секундный расход для всего

района, л/с;

– расчетный

максимально-секундный расход для всего

района, л/с;

![]() – суммарная длина всей сети, м.

– суммарная длина всей сети, м.

Расчетный расход на участках сети, л/с:

![]() ,

(42)

,

(42)

где l – длина расчетного участка сети по генплану.

Зная расходы на участках сети и задаваясь оптимальными скоростями (V=0,7-1,5 м/с), по таблице для гидравлического расчета водопроводных труб подбирают диаметры труб. Если сеть служит для хозяйственно-питьевых – противопожарных целей минимальный диаметр - 100 мм.

На каждом участке сети определяются потери напора, м:

![]() (43)

(43)

где i – гидравлический уклон (см. таблицы Ф.А.Шевелева);

l – длина участка, м.

Так как сеть работает в напорном режиме, необходимо знать величины требуемых напоров и фактических напоров в узловых точках сети.

Минимальный свободный напор зависит от этажности зданий и согласно СНиП 2.04.02-84* составляет, м:

Нсв = 10+4∙(п-1) (44)

где п - этажность здания.

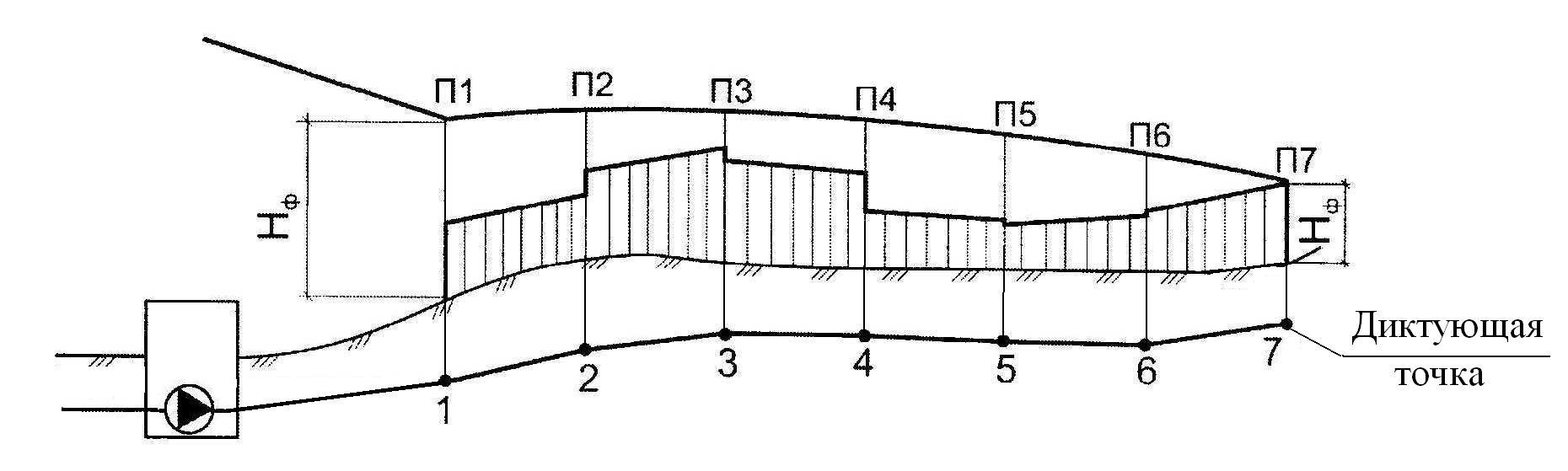

Фактический напор Нф, м определяется на основании пьезометрических отметок (Пг) и отметок поверхности земли (Zn3) (рис.59).

Рис.59. Построение пьезометрических линий

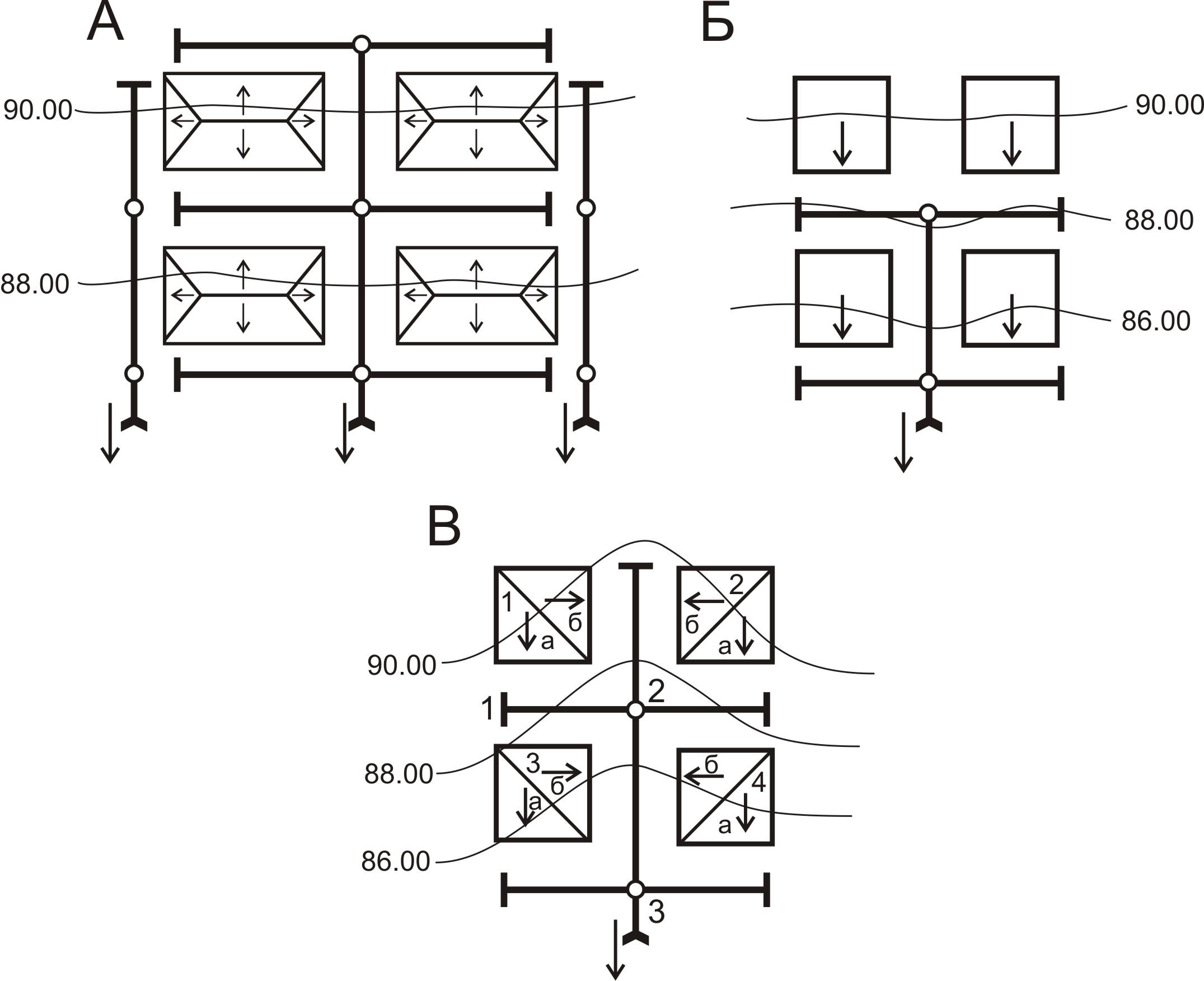

2. Кольцевая сеть: определяется удельный расход для районов, имеющих одинаковую степень благоустройства, л/с на п.м:

![]() ,

(45)

,

(45)

где

![]() – максимально-часовой расход, м3/ч;

– максимально-часовой расход, м3/ч;

![]() – расходы воды, подаваемые крупным

потребителям (заводу, больничному

комплексу), м3/ч;

– расходы воды, подаваемые крупным

потребителям (заводу, больничному

комплексу), м3/ч;

![]() – суммарная расчетная длина, м (если

отбор воды происходит в обе стороны

– суммарная расчетная длина, м (если

отбор воды происходит в обе стороны

![]() (см.А-А',

рис.56), если в одну сторону

(см.А-А',

рис.56), если в одну сторону

![]() (см.Б-С, рис.56).

(см.Б-С, рис.56).

Далее определяется попутный расход на каждом расчетном участке магистральной сети, м:

![]() (46)

(46)

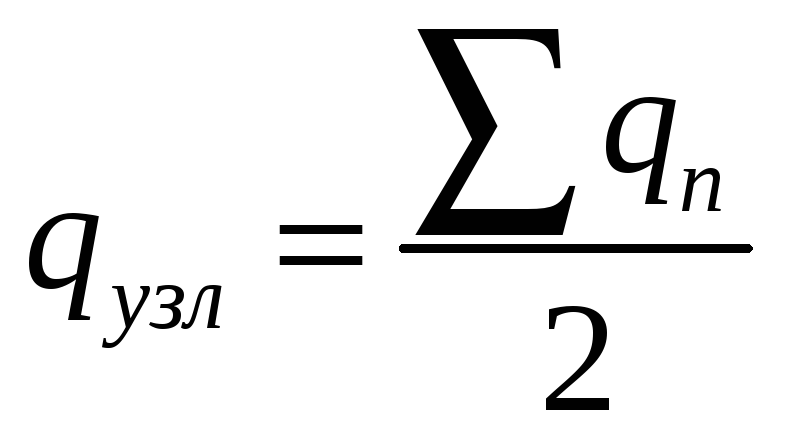

Затем определяются узловые отборы воды, л/с.

,

(47)

,

(47)

где

![]() – сумма путевых расходов по участкам,

примыкающий к данному узлу:

– сумма путевых расходов по участкам,

примыкающий к данному узлу:

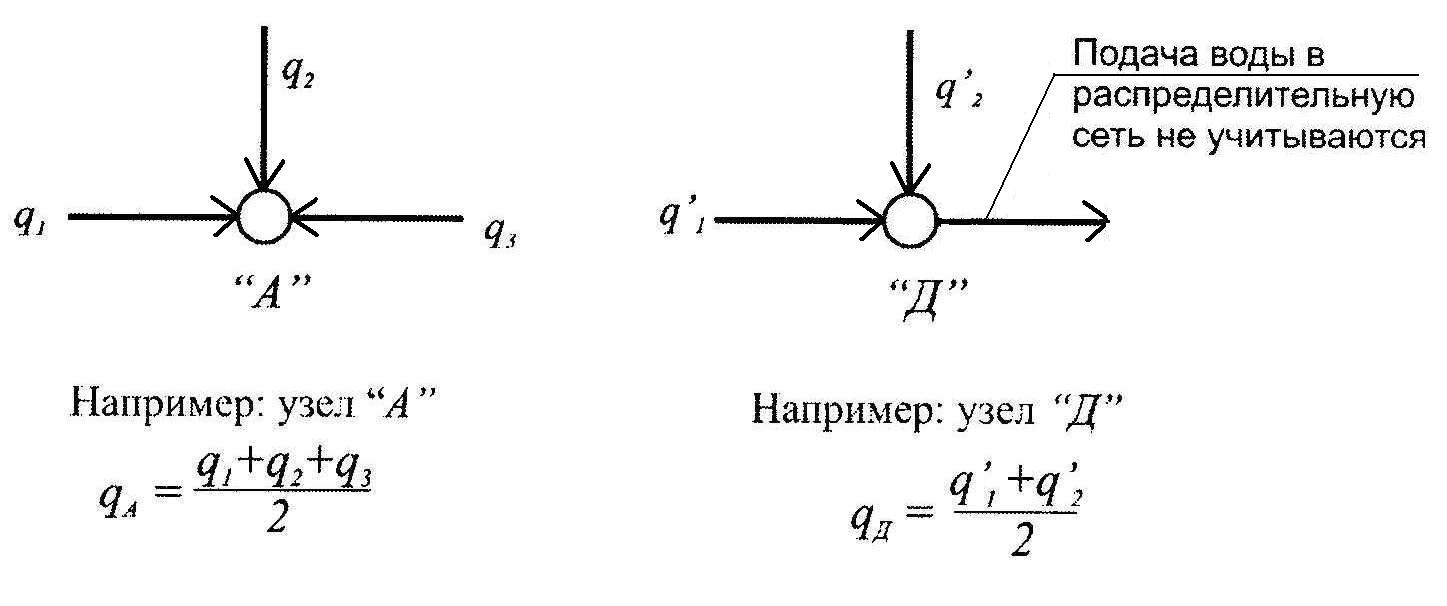

Значения узловых отборов

наносят на схему сети (рис.60) и приступают

к предварительному потокораспределению,

используя 1 закон Кирхгоффа: алгебраическая

сумма расходов в любом узле равна нулю

![]() .

При этом расходы, подходящие к узлу,

равны расходам, отходящих от узла.

.

При этом расходы, подходящие к узлу,

равны расходам, отходящих от узла.

Рис. 60. Схема узловых оборотов воды

Рассмотрим узел 8 (рис.61)![]()

узел 10 (рис.61)

![]()

Узловые отборы воды и расходы на участках сети определяются для всех расчетных случаев: час максимального водоразбора; час транзита; пожар в час максимального водопотребления.

Затем, зная расходы на участке сети для всех расчетных случаев, подбирают единый диаметр и определяют потери напора:

![]() или

h=s∙q2,

(48)

или

h=s∙q2,

(48)

где s - сопротивление на участке, м/(л/с)2.

Так как кольцо создает замкнутый контур, производят увязку сети по потерям напора, т.е. участки, на которых расходы направлены по часовой стрелке, имеют потери напора со знаком (+); против часовой стрелки знак (-)

При увязке сети действует

2 закон Кирхгоффа алгебраическая сумма

потерь напора в замкнутом контуре

![]() .

Обычно перераспределение расходов

производят до тех пор, пока ∆h=±0,5

м.

.

Обычно перераспределение расходов

производят до тех пор, пока ∆h=±0,5

м.

Рассмотрим 1 кольцо

![]()

![]()

![]()

![]()

После увязки сети определяют

требуемые и фактические напоры при

![]() .

.

![]() -допустимый

максимальный напор в сети, согласно

СНиП 2.04.02-84*,- 60 м.

-допустимый

максимальный напор в сети, согласно

СНиП 2.04.02-84*,- 60 м.

Расход воды в л/с на нужды пожаротушения складывается из расходов на наружное и внутреннее тушение пожаров.

Тушение наружных пожаров осуществляют из пожарных гидрантов, располагаемых на наружной сети. При этом системы пожаротушения бывают низкого давления (спецмашины подсоединяются к пожарным гидрантам и создают необходимый напор воды) и высокого давления (необходимый напор гарантирует пожарный гидрант);

Тушение внутренних пожаров осуществляют через внутренние пожарные краны и специальные автоматические устройства: спринклеры и дренчеры.

В населенном пункте количество и расход воды на нужды пожаротушения определяется согласно СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности зданий. На промышленных предприятиях количество пожаров зависит от площади промышленного предприятия. Расход на пожаротушение зависит от категории производства по пожарной опасности А, Б, В, ... и степени огнестойкости здания I, II, ..., а также объема наибольшего здания.

Расчетная продолжительность тушение пожара принимается 3 часа.

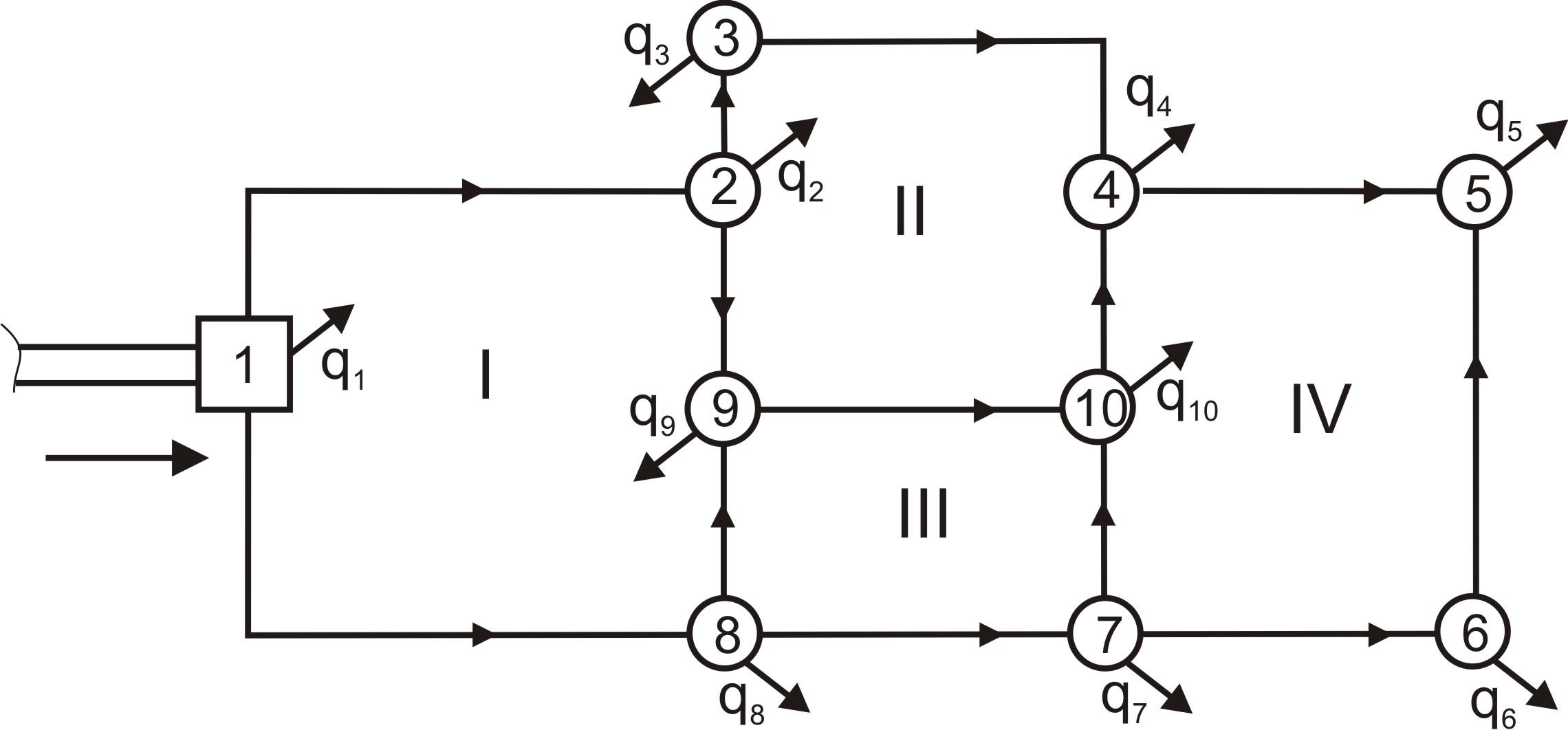

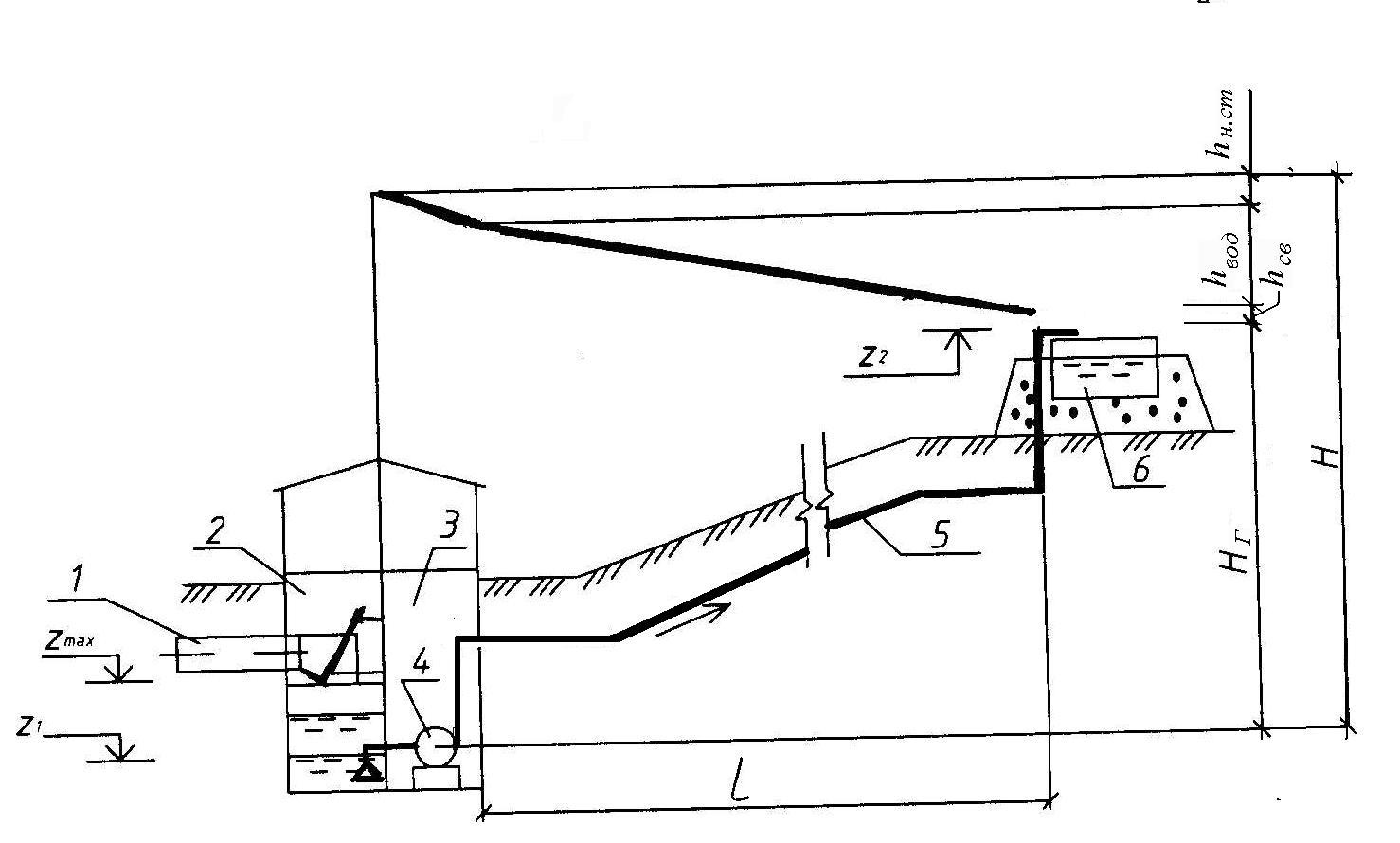

Водонапорные башни (ВБ) служат для регулирования подачи воды потребителю. ВБ устанавливаются после НС II подъёма на наиболее высокой отметке поверхности земли. Поэтому ВБ могут располагаться перед магистральной сетью (см. рис.44), внутри населенного пункта, в конце населенного пункта.

В зависимости от места расположения в населенном пункте ВБ определяются расчетные случаи водопроводной сети. Типовые проекты башен имеют максимальную емкость бака башни - 800 м3 (рис.61).

Рис.61. Водонапорная башня: 1 - бак; 2 - шатер; 3 - ствол; 4 – подающе-отводящая труба; 5 - отводящая труба с воронкой и сеткой; 6 - грязевая труба 7 - переливная труба

Бак ВБ рассчитывается на регулирующий объем и пожарный запас воды.

Регулирующий объем Wpег

определяется по

интегральному графику (рис.62). Пожарный

запас рассчитывается на 10 мин при тушении

одного наружного

![]() ,л/с,

одного внутреннего

,л/с,

одного внутреннего

![]() ,

л/с, пожаров с учетом максимальных

расходов на другие нужды, м3:

,

л/с, пожаров с учетом максимальных

расходов на другие нужды, м3:

![]() , (49)

, (49)

где 0,6 – переводной коэффициент

-

- график водопотребления;

- график работы НС II п.

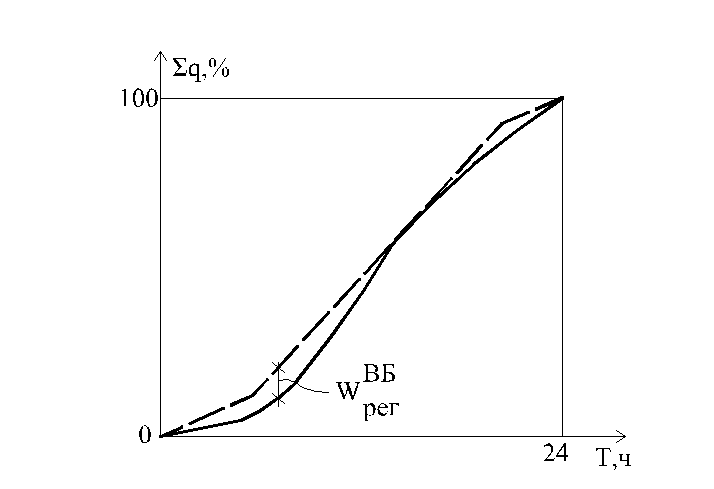

Рис. 62. Интегральный график:

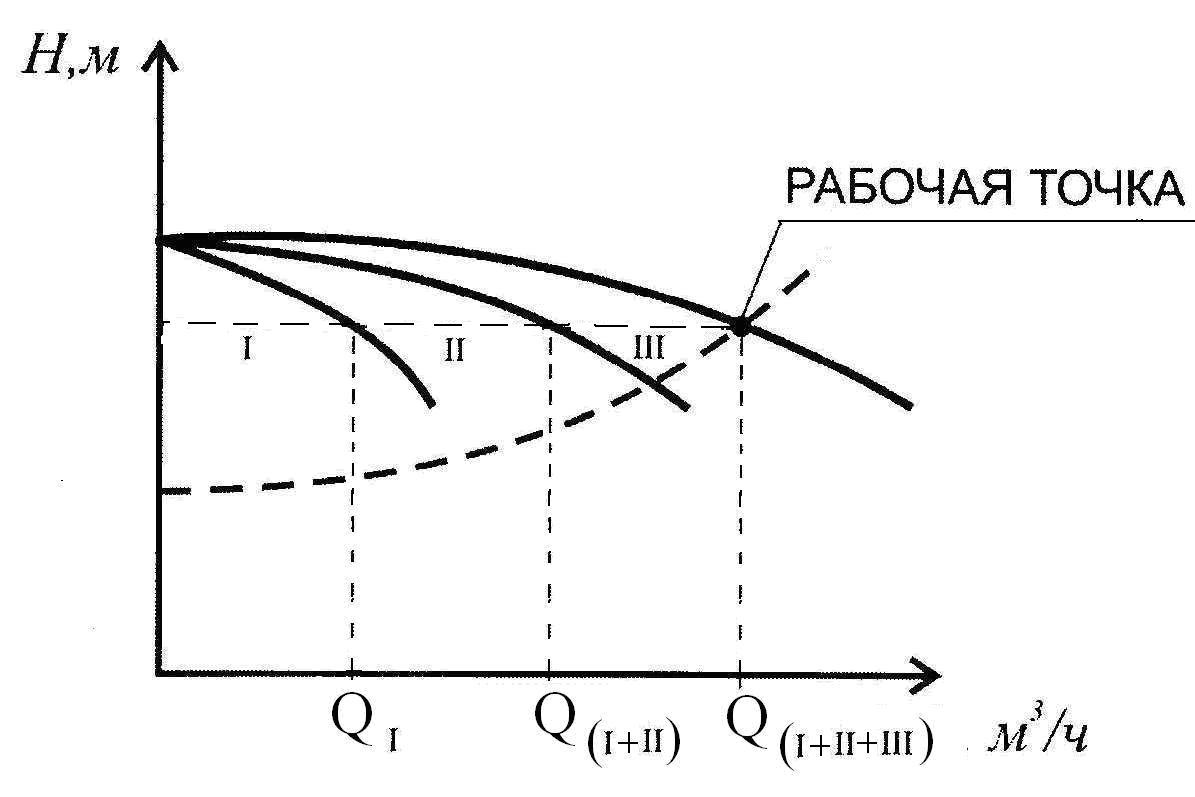

Если общий объем превышает 800 м3, проектируют ВБ по индивидуальному проекту. При наличии на местности больших возвышенностей проектируют напорный резервуар. В противном случае устраивают безбашенные системы водоснабжения и насосные станции II подъема работают по графику водопотребления. Для определения количества рабочих насосов строятся графики совместных характеристик насосов и водоводов (рис.63).

-

- работа насоса;

- работа водовода

Рис. 63. Схема параллельной работы насосов:

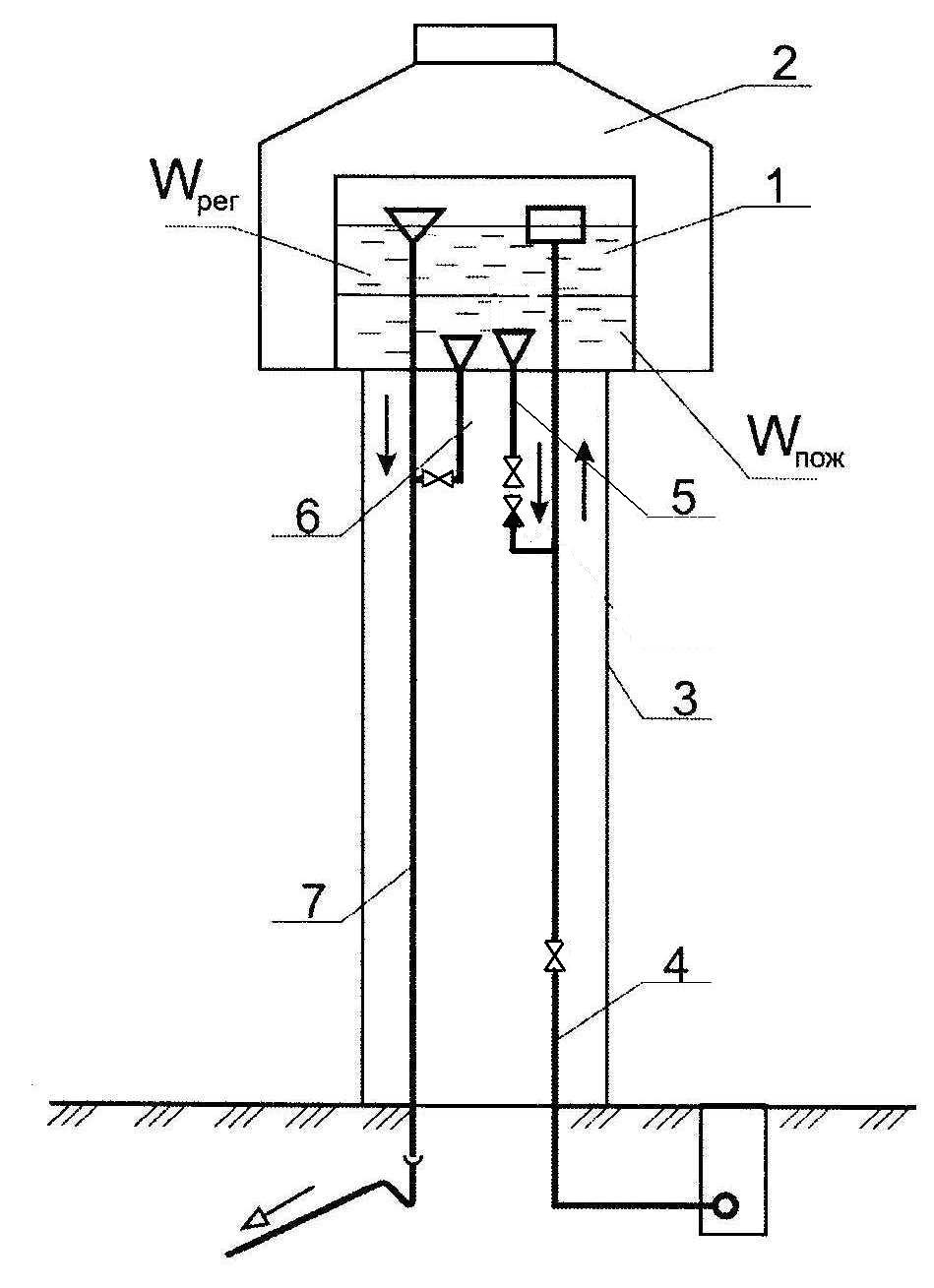

Резервуары

Резервуары всегда присутствуют в схеме водоснабжения, располагаются между ОС и Н.ст.II п., служат для регулирования работы Н.ст.I п. и Н.ст.II п., а также хранения противопожарного запаса и объема воды на собственные нужды очистных сооружений (ОС).

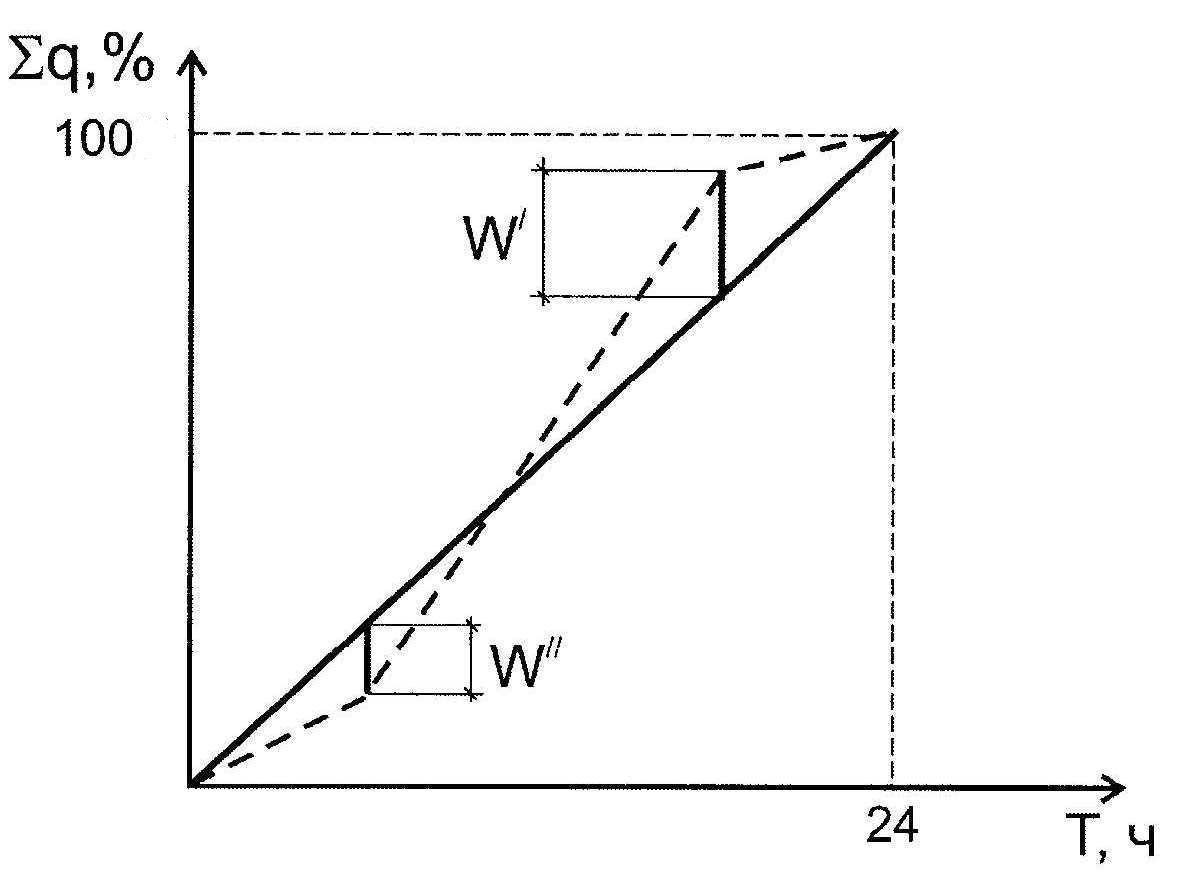

Регулирующий объем определяется по интегральному графику (рис.64) путем совмещения графиков работы Н.ст.I п. и Н.ст.II п.

![]()

-

- график работы НС I п.;

- график работы НС II п.

Рис. 64. Интегральный график

Противопожарный объем Wн.п.з. (неприкосновенный пожарный запас), м3, рассчитывается на 3 часа:

![]() (50)

(50)

где

![]() – расход на нужды пожаротушения, м3;

– расход на нужды пожаротушения, м3;

![]() –

максимально-часовой расход, м3;

–

максимально-часовой расход, м3;

![]() —

среднечасовой расход, поступающий с НС

I

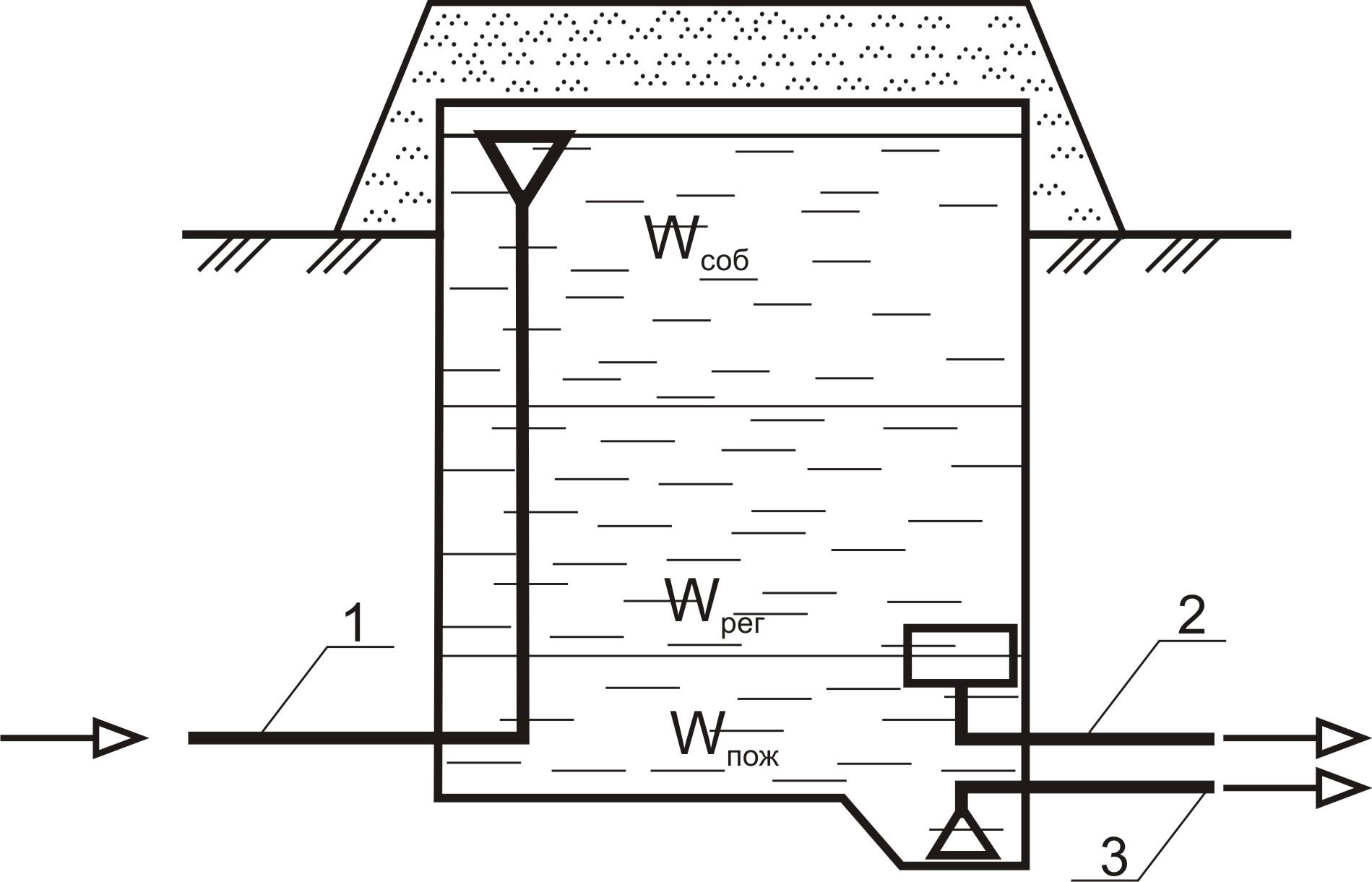

п. Резервуар оборудуется трубопроводами

(рис.65).

—

среднечасовой расход, поступающий с НС

I