- •Методические указания

- •Уфа 2000

- •Методические указания

- •А б в

- •Алгебраический критерий устойчивости Гурвица

- •Тогда для устойчивости сау необходимо и достаточно, чтобы все определители имели тот же знак, что и коэффициентb0 . Частотный критерий устойчивости Найквиста

- •Лабораторная работа рс 3

- •Лабораторная работа рс-4

- •Список используемых источников

- •Приложение

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Методические указания

к лабораторным работам по курсу

«Управление техническими системами»

для специальности Роботы и робототехнические системы

Уфа 2000

_____________________________________________________________

Министерства образования российской федерации

Уфимский государственный авиационный университет

Кафедра технической кибернетики

Методические указания

к лабораторным работам по курсу

«Управление техническими системами»

для специальности РС

Уфа 2000

Составитель: В.А. Семеран

УДК 681.5(07)

Методические указания к лабораторным работам по курсу

«Управление техническими системами» для специальности РС/Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т, Сост. В.А. Семеран. Уфа. 2000, - 42 с.

Содержатся описания пяти лабораторных работ, связанных с изучением динамических характеристик, исследованием устойчивости и качества переходных процессов в линейных и нелинейных САУ, а также методике синтеза САУ с использованием логарифмических частотных характеристик.

Предназначены для студентов третьего курса специальности РС, которым читается курс «Управление техническими системами».

Ил. . Табл. . Библиогр. Наимен.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Цель и задачи лабораторных работ……………………………………………5

Лабораторная работа РС-1. Исследование

характеристик типовых динамических звеньев………………………………6

Лабораторная работа РС-2. Исследование

устойчивости и точности линейных САУ……………………………………17

Лабораторная работа РС-3. Коррекция

статических и динамических свойств САУ………………………………..…23

Лабораторная работа РС-4. Синтез систем

автоматического управления методом

логарифмических характеристик…………………………………………..…30

Лабораторная работа РС-5. Исследование

автоколебательных режимов в нелинейных системах………………………36

Приложение…………………………………………………………………….41

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Целью настоящих лабораторных работ является закрепление теоретических знаний и отработка навыков экспериментального исследования элементов и систем автоматического управления (САУ) на ПК. Основное внимание уделяется изучению динамических характеристик, исследованию устойчивости и качества переходных процессов в линейных САУ, методике синтеза САУ с использова- нием логарифмических частотных характеристик.

Тематика лабораторных работ соответствует утверждённой рабочей программе лекционного курса и охватывает все его основные разделы. Продолжительность каждой работы – 4 часа. Изучение и освоение используемого при выполнении лабораторных работ моделирующего пакета предполагается проводить в процессе выполнения лабораторной работы РС-1.

После выполнения каждой лабораторной работы студентами оформляется отчёт, в который включается экспериментальный и расчётный материал, полученный в процессе выполнения работы, а также делаются выводы по лабораторной работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА РС - 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТИПОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ

ЗВЕНЬЕВ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является изучение временных и частотных характеристик типовых динамических звеньев с использованием автоматизированных средств моделирования на ПК – MATLAB,SIMULINK(см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Временные характеристикидинамического звена определяются его реак-цией на входные воздействия стандартного вида при определённых начальных условиях.Переходная функцияh(t) звена – это реакция звена на единичное воз- действие1(t) при условии, что до момента приложения воздействия звено находи- лось в состоянии покоя, т.е. начальные условия были нулевыми. Подвесовой (импульснойпереходной) функцией w(t) понимают реакцию звена на единичное импульсное воздействие (t) при нулевых начальных воздействиях. В качестве примера на рис. 1.1 показаны графики переходных функций для интегрирующего и инерционного звеньев, передаточные функции которых равны соответственно

![]()

h1(t)

h1(t)

h1(t)

h1(t)

T

T

h1(t)

=K1

t

h1(t)

=K1

t

K2

K2

t t

0 0

t3T

0 0

t3T

a b

Рис. 1.1

Частотные характеристикизвена определяют его реакцию на гармоничес- кий входной сигнал в установившемся режиме (т.е. после завершения переходных процессов).

Для динамического звена с передаточной

функцией

![]() в общем случае различают следующие

частотные характеристики:

в общем случае различают следующие

частотные характеристики:

а)

амплитудно-фазовая характеристика

(АФХ) – это график частотной передаточной

функции![]() ,

построенная на комплексной плоскости:

,

построенная на комплексной плоскости:

![]() (1.1)

(1.1)

б)

амплитудно-частотная характеристика

(АЧХ) звена определяется отношением

амплитуд выходного и входного сигналов

на частоте![]() :

:

![]() (1.2)

(1.2)

в) фазо-частотнаяхарактеристика (ФЧХ) определяет сдвиг по фазе между выходным и входным сигналами:

![]() (1.3)

(1.3)

г) логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАХ)– это АЧХ звена, построенная в логарифмических шкалах:

![]() (1.4)

(1.4)

д) логарифмическая фазо-частотная характеристика (ЛФХ) – имеет логарифмический масштаб только по оси частот.

Построение ЛАХ типового динамического звена, как правило, сводится к построению асимптотической ЛАХ, представляющей собой совокупность отрезков прямых с наклоном, кратным 20 дб\дек. Примеры ЛАХ интегрирую- щего и инерционного звеньев приведены на рис. 1.2

L(w),дбL(w),дб

L(w),дбL(w),дб

20 lgK120 lgK2

3 дб

20 lgK120 lgK2

3 дб

-20

дб/дек

-20

дб/дек

-20 дб/дек

-20 дб/дек

wср=K1wср=K/T

0lgw, дек 0 wс=1/T lgw, дек

а б

Рис. 1.2

Типовые динамические звенья можно разделить на 3 группы: позиционные, интегрирующие идифференцирующие.

2.1. Позиционные звенья

2.1.1. Апериодическое (инерционное) звено первого порядка.

Передаточная функция данного звена, как отмечалось выше, имеет вид

![]() (1.5)

(1.5)

Переходная функция h(t) (рис. 1.1, б):

![]() (1.6)

(1.6)

Постоянная времени T переходной функцииh(t) определяет наклон касательной в начале кривой, т.е. величинаT характеризует степень инерционности динамического звена.

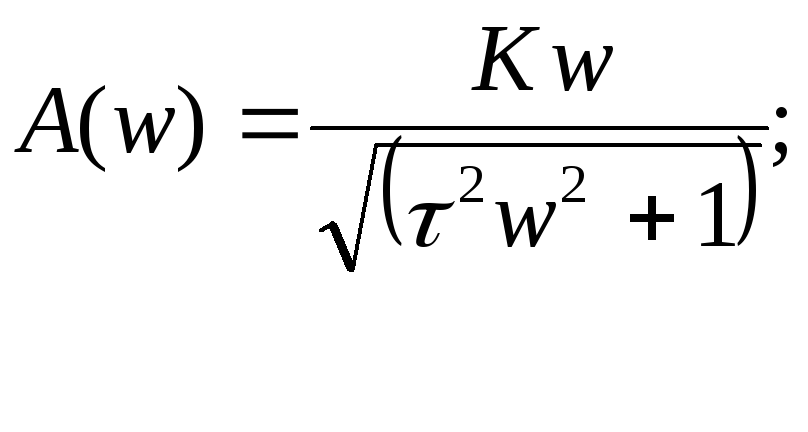

Амплитудно-фазовая характеристика звена (рис. 1.3)

![]() (1.7)

(1.7)

Амплитудно-частотная характеристика (рис. 1.4, а)

![]() , (1.8)

, (1.8)

фазо-частотная характеристика (рис. 1.4, б)

![]() . (1.9)

. (1.9)

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика имеет вид

![]() (1.10)

(1.10)

Низкочастотная асимптота (при w=0) этой характеристики имеет уравнение

![]() (1.11)

(1.11)

а высокочастотная

асимптота (при

![]() )

имеет уравнение

)

имеет уравнение

![]() (1.12)

(1.12)

Асимптотическая

(сплошная линия) и точная (штриховая

линия) ЛАХ данного звена изображена на

рис. 1.2, б. Максимальная разница (ошибка)

между асимптотической и точной ЛАХ

имеет место на частоте сопряжения

![]() и равна3 дб. Частота

срезаwсрравнаK/T

(L(wср

)=0). Наклон низкочастотной асимптоты

равен 0 дб/дек, а высокочастотной - (-20)

дб/дек.

и равна3 дб. Частота

срезаwсрравнаK/T

(L(wср

)=0). Наклон низкочастотной асимптоты

равен 0 дб/дек, а высокочастотной - (-20)

дб/дек.

Im

Im

K

K

Re

Re

w=∞ w=0

A

A

w

Рис. 1.3

A

w=1/T

A

w=1/T

K w,

с-1

K w,

с-1

![]()

w, с-1

w, с-1 ![]()

0w=1/T

0w=1/T ![]()

аб

Рис. 1.4

2.1.2. Апериодическое звено второго порядка.

Передаточная функция звена имеет вид

![]() (1.13)

(1.13)

где

![]() - коэффициент затухания.

- коэффициент затухания.

Эта передаточная функция может быть записана также в виде

![]() (1.14)

(1.14)

г![]()

деT1иT2соответствующие постоянные времени,

определяемые корнями характеристического

уравнения

деT1иT2соответствующие постоянные времени,

определяемые корнями характеристического

уравнения

АФХ, АЧХ и ФЧХ данного звена равны:

![]() (1.15)

(1.15)

![]() (1.16)

(1.16)

![]() (1.17)

(1.17)

и изображены на рис. 1.5, рис. 1.6.

Im

K

K

w=∞

w=0

Re

w=∞

w=0

Re

A

A

![]() w

w

Рис. 1.5

A

![]()

w w

w w

o

0

o

0

![]()

![]()

![]()

аб

Рис. 1.6

Асимптотическая ЛАХ приведена на рис. 1.7.

Переходная функция звена имеет вид (рис. 1.8).

L(w)

h(t)

L(w)

h(t)

-20 дб/дек

-20 дб/дек

20lgK

K

20lgK

K

-40

дб/дек

-40

дб/дек

0 w1 w2 wср lgw 0 t

Рис. 1.7 Рис. 1.8

2.1.3. Колебательное звено второго порядка.

Передаточная функция имеет вид

![]() . (1.18)

. (1.18)

Напомним, что

при

![]() звено становится апериодическим второго

порядка (см. выражение (1.13)).

звено становится апериодическим второго

порядка (см. выражение (1.13)).

Величина

![]() в (1.18) представляет частоту собственных

колебаний.

в (1.18) представляет частоту собственных

колебаний.

АФХ, АЧХ и ФЧХ колебательного звена описываются выражениями:

![]() (1.19)

(1.19)

![]() (1.20)

(1.20)

![]() (1.21)

(1.21)

и изображены на рис. 1.9, рис. 1.10 и рис. 1.11.

Im

Im

K

w=∞

w=0

Re

w=∞

w=0

Re

![]()

A

w

A

w

![]()

Рис. 1.9

A

A ![]()

![]()

![]() w

w

w0

w0

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

K

K

![]()

![]()

w

0 w0

Рис. 1.10 Рис. 1.11

ЛАХ звена равна

![]() (1.22)

(1.22)

Асимптотическая ЛАХ приведена на рис. 1.12. Переходная функция – на

рис. 1.13.

L(w)

h(t

L(w)

h(t

20lgK

20lgK

-40

дб/дек

K

-40

дб/дек

K

lg

![]() w

t

w

t

0

0

![]() 0

0

![]()

Рис. 1.12 Рис. 1.13

2.2. Интегрирующие звенья

2.2.1. Идеальное интегрирующее звено.

Данное звено имеет передаточную функцию

![]() (1.23)

(1.23)

АФХ, АЧХ и ФЧХ имеют вид:

![]() (1.24)

(1.24)

![]() (1.25)

(1.25)

![]() (1.26)

(1.26)

и изображены на рис. 1.14.

Im A

Im A

![]()

Re w w

0

w=∞ 0

0

0

w=∞ 0

0

w

![]()

w=0

а б в

Рис. 1.14

ЛАХ данного звена равна

![]() (1.27)

(1.27)

и изображена на рис. 1.15.

Переходная функция (см. ранее приведённый рис. 1.1, а) идеального интегрирующего звена

![]() (1.28)

(1.28)

L(w)

L(w)

20lg

K -20

дб/дек

20lg

K -20

дб/дек

lg w

0 wср=K

Рис. 1.15

2.2.2. Изодромное звено (пропорционально-интегрирующее звено).

Это звено имеет передаточную функцию

![]() (1.29)

(1.29)

т.е. его можно представить как параллельное соединение интегрирующего и пропорционального (безынерционного) звенья. После простых преобразований это звено можно также записать в виде:

![]() (1.30)

(1.30)

где (1+τs) -форсирующее звено,τ =K2/K1.

Таким образом, в соответствии с (1.30) изодромное звено может быть также представлено как последовательное соединение интегрирующего и форсирующего звеньев.

2.3. Дифференцирующие звенья

2.3.1. Идеальное дифференцирующее звено.

Передаточная функция данного звена

![]() (1.31)

(1.31)

АФХ, АЧХ и ФЧХ имеют вид:

![]() (1.32)

(1.32)

![]() (1.33)

(1.33)

![]() (1.34)

(1.34)

и изображены на рис. 1.16.

I

m w=∞ A

m w=∞ A

![]()

![]()

w

![]()

0 0 0

0 0 0

w=0 Re w w

а б в

Рис. 1.16

ЛАХ звена равна

![]() (1.35)

(1.35)

и изображена на рис. 1.17.

L(w)

+20

дб/дек

+20

дб/дек

20 lgK lgw

1/K 1

Рис. 1.17

Переходная функция звена

![]() (1.36)

(1.36)

2.3.2. Реальное дифференцирующее звено.

Передаточная функция звена

![]() . (1.37)

. (1.37)

АФХ, АЧХ и ФЧХ равны соответственно:

![]() (1.38)

(1.38)

(1.39)

(1.39)

![]() (1.40)

(1.40)

и изображены на рис. 1.18.

Im A φ

Im A φ

w=1/τ K/τ

w=1/τ K/τ

![]()

w

w

A φ

π/4

A φ

π/4

w=0 w=∞

w=0 w=∞

0

Re 0

w 0

1/τ w

K/τ