- •Введение в экономику недвижимости.

- •Тема 1. Юридическое понятие недвижимости

- •1.1 Исторический опыт правового регулирования недвижимости

- •1.2. Определяющие факторы недвижимого имущества

- •Тема 2. Экономическое понятие недвижимости

- •2.1. Недвижимость как экономическое благо

- •2.2. Специфические особенности различных способов использования недвижимости

- •2.3. Недвижимость как товар

- •2.4. Недвижимость как источник дохода

- •2.5. Жизненный цикл недвижимости

- •Продолжительность фаз жизненного цикла объектов недвижимости

- •3.1. Экономические теории, используемые в оценке недвижимости

- •3.1.1. Теория стоимости

- •3.1.2. Теория ренты

- •3.1.3. Предельный анализ и теория рыночного равновесия

- •3.2. Физический и моральный износ объектов недвижимости

- •3.2.1. Определение физического износа

- •3.2.1.1. Визуальный метод

- •3.2.1.2. Метод “номинальной” стоимости

- •3.2.2. Определение морального износа

- •3.2.2.1. Первая форма морального износа

- •3.2.2.2. Вторая форма морального износа

- •3.5. Оценка стоимости земли

- •2.1. Общие положения

- •2.1.1. Основные характеристики городского пространства

- •2.1.2. Структура и функция городского пространства

- •2.2.Город как система жизнедеятельности

- •2.2.1. Зонирование территории города

- •2.2.2. Критерии зонирования территории города

- •2.2.3. Признаки зонального расположения объектов недвижимости

- •Ценность улучшений (Цулучш.);

- •Транспортная доступность (tдост);

- •Ландшафтные характеристики.

- •2.3. Локальное местоположение объекта недвижимости

- •Концептуальная модель экономики и управления недвижимостью Управление недвижимостью

3.1.3. Предельный анализ и теория рыночного равновесия

Качественно новым этапом развития экономической теории стала т.н. "маржиналистская революция", положившая в основу исследования экономических явлений и процессов методологию предельного анализа (от лат. "Marginus" - край, граница, его также называют маржиналистским анализом или маржиналистской теорией).

Принципиальное отличие этой, впоследствии названной неоклассической школы от классической политической экономии заключается в использовании для анализа предельных величин. Классическая теория оперировала, по преимуществу, средними величинами, полагая, что именно они наиболее точно отражают нормальные условия производства. В п. 3.1.1. уже отмечалось, что именно так в рамках трудовой теории стоимости понимались ОНЗТ: они и соответствуют средним издержкам при средней производительности труда, обеспечивают среднюю норму прибыли.

Если, например, известна средняя производительность труда одного работника в натуральных единицах (т.н. выработка), то общий объем выпускаемой продукции можно определить простым умножением выработки на число работников. Следовательно, основные параметры производственного процесса считались в классической теории не только средними, но и относительно постоянными. Иначе выглядит ситуация с позиций системного анализа. В этом случае в рассмотрение принимается не просто производительность одного работника, а прирост производительности, обеспечиваемый включением в процесс создания продукции еще одного работника. Это различие в подходах может быть проиллюстрировано следующим условным примером.

Предположим, что необходимо вскопать участок земли, площадь которого составляет 500 кв. м. Известно также, что за час один человек в среднем может вскопать 25 кв. м. Если исходить из трудовой теории стоимости, то, зная число работников можно определить, за сколько часов будет вскопан весь участок: 10 человек сделают это за 2 часа, 20 человек - за 1 час, 50 человек - за 24 минуты. Однако продолжение подобного усредненного подхода неизбежно приводит к абсурдному результату: формально 5000 человек могут выполнить эту работ за 14,4 секунды, однако совершенно ясно, что на самом деле они вообще не смогут приступить к работе, поскольку просто физически не поместятся на участке. Предельный анализ учитывает данное обстоятельство и делает акцент на том, какую дополнительную производительность обеспечивает появление еще одного работника. Как только прирост производительности станет равен 0, это будет означать, что достигнута оптимальная численность работников, каждый дополнительный работник будет уже не повышать, а снижать общую производительность.

Тот же подход применен и к анализу полезности. Полезность есть мера удовлетворения потребности. Еще Аристотель предложил считать соизмерение потребностей основой товарообмена и вывел следующую пропорцию:

![]() (3.19)

(3.19)

где и - соотношение потребностей в благах;

и - количества обмениваемых друг на друга благ (товаров).

Теория предельной полезности явилась завершением анализа обмена. Ее основные положения заключаются в том, что

а) обмен совершается на основе эквивалентного соотношения полезностей обмениваемых товаров (а не затрат труда, как в трудовой теории стоимости);

б) сама полезность является убывающей по мере удовлетворения потребности, главную роль при этом играет полезность каждой дополнительной единицы потребляемого блага (она и называется предельной);

в) обмен совершается при условии равенства предельных полезностей обмениваемых товаров. Так, например, если З единицы товара А обмениваются на 5 единиц товара В, то это означает, что с точки зрения участников обмена полезность третьей (последней) единицы товара А и пятой (тоже последней) единицы товара В равны между собой.

Существенным моментом маржиналистской теории является понимание полезности с учетом субъективных представлений потребителя. Так, например, очевидно, что абстрактная полезность (полезность как таковая) присуща любому продукту питания. Однако конкретная полезность, т.е. выбор конкретного продукта определяются человеком, исходя из собственных предпочтений, привычек, вкусов. Именно это оказывается (при равенстве прочих условий) решающим фактором потребительского выбора. Один из основоположников предельного анализа, представитель т.н. "австрийской школы" К. Менгер по этому поводу высказывался абсолютно определенно: "Ценность - это суждение которое хозяйствующие люди имеют о значении находящихся в их распоряжении благ для поддержания их жизни и их благосостояния, и поэтому вне их сознания не существует" подчеркнуто нами - авт.). Более того, субъективной в своей основе, по мнению К. Менгера, является и мера ценности, т.е. меновая стоимость или цена: "Ценность субъективна не только по своему существу, но и по своей мере".

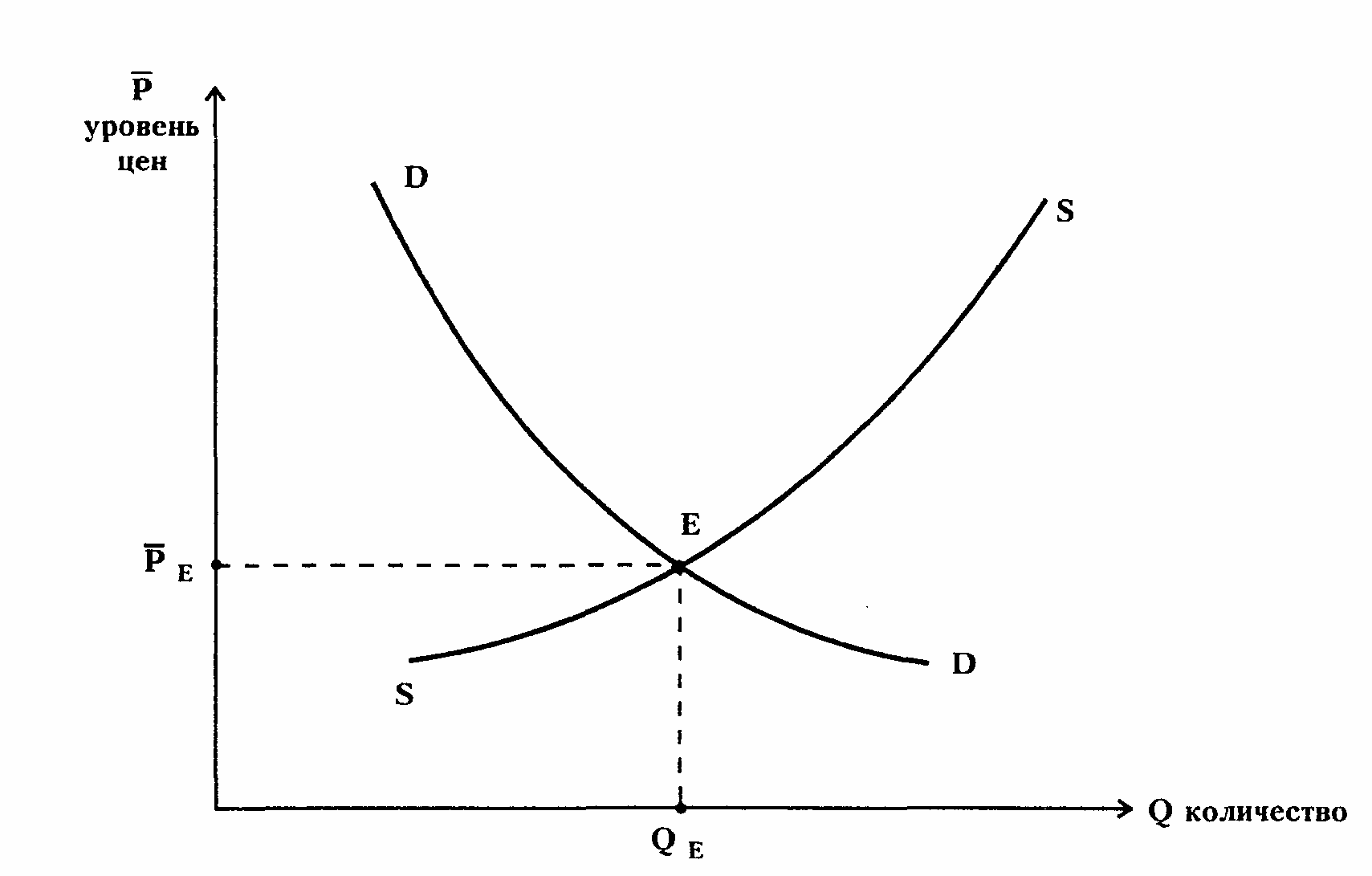

Закономерным завершением теории предельного анализа явилась теория рыночного равновесия, выработка которой в законченном виде выполнена А. Маршаллом. Рассмотрим ее основные положения с помощью классической модели, известной как "крест Маршалла" (см. рис.3.5).

Рис. 3.5. Модель рыночного равновесия

Для дальнейшего анализа существенно следующее:

-

Рассматривается рыночная система с совершенной или близкой к совершенной конкуренцией.

-

Целью изучения является зависимость количества приобретаемых и продаваемых на рынке товаров от главного рыночного регулятора - цены.

-

Кривая спроса (DD) выражает закон убывания предельной полезности данного товара для потребителей. Это очень важный момент. Довольно часто форму кривой DD понимают как увеличение спроса: чем ниже цена, тем большее количество товара может быть приобретено потребителем. Однако сущность зависимости, выражаемой кривой DD, иная: по мере приобретения все большего количества единиц однородного блага (того же самого товара) полезность каждой последующей единицы неуклонно снижается. Это уменьшение предельной полезности в обязательном порядке должно быть компенсировано соответствующим снижением цены, - в противном случае обмен с точки зрения потребителя будет не эквивалентным. Полезность является потребительским аргументом, а цена - ее функцией, но не наоборот: потребитель согласен платить более высокую цену за более полезный с его точки зрения товар, но сам по себе уровень цены полезность товара для потребителя никоим образом не определяет.

-

Кривая SS выражает закон возрастания предельных издержек для производителя (т.е. дополнительных издержек, необходимых для выпуска еще одной единицы товара). Логика рассуждений аналогична изложенной в п.3: увеличение объемов производства приводит к нарастанию предельных издержек, которое должно быть компенсировано соответствующим увеличением цены.

-

Состояние равновесия означает, что количества приобретаемых и производимых товаров равны между собой (QЕ). В равной степени оно может пониматься, как такой уровень цены, которая является денежным эквивалентом предельной полезности для потребителя и, одновременно, - предельных издержек для производителя.

Таким образом, модель рыночного равновесия - это не чисто функциональные зависимости вида DD=f(p) или SS=f(p), а по существу - модель согласования интересов основных субъектов рынка. Рыночный товарно-денежный обмен потому и становится действительно возможным, что интересы покупателей и продавцов при определенном уровне цены РЕ совпадают.

Сам А. Маршалл придавал принципиальное значение именно такому, взаимосвязанному рассмотрению рынка, где спрос и предложение, покупатель и продавец находятся во взаимосвязи и взаимозависимости: "Мы могли бы с равным основанием спорить о том, регулируется ли ценность полезностью или издержками производства, как и о том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц".

Естественно, проанализированные позиции отражают лишь самые существенные моменты теории предельного анализа и теории рыночного равновесия. Они, однако, позволяют сделать ряд выводов с точки зрения их использования при определении стоимостного эквивалента объекта недвижимости.

Начать следует с ответа на главный вопрос, точнее, на два взаимосвязанных вопроса: Как образом проявляются применительно к недвижимости предельная полезность и предельные издержки?

Для ответа на этот вопрос необходимо более подробно рассмотреть, что, собственно, представляет собой полезность недвижимости - блага, какое конкретное содержание вкладывается в это понятие. Уже неоднократно отмечалось, что полезность есть мера удовлетворения потребности. Следовательно, прежде всего нужно правильно определить потребность в недвижимости (здесь и далее под ней будет пониматься жилищная недвижимость, т.к. именно в ней потребность проявляется напрямую). Разумеется, потребность эта должна быть объективно обоснованной, т.е. определяться с учетом имеющихся (главным образом, экономических) ограничений. Реальной потребностью в жилье следует считать ту, которая соответствует нормальным качественным и количественным параметрам проживания в течение всей человеческой жизни. Поскольку основным элементом человеческого общежития является семья, то она должна проживать в отдельной квартире, при этом:

в одной квартире при нормальных условиях проживают родители и их несовершеннолетние дети. Это, в частности, означает, что по достижении совершеннолетия каждый человек должен иметь свою квартиру, - таков должен быть нормальный характер удовлетворения потребности в жилье;

число комнат (m) равно числу проживающих (n). Согласно рекомендациям HABITAT ООН уровень полного удовлетворения потребностей в жилье определяется соотношением m=n+1 (по одной комнате на каждого проживающего плюс одна "общесемейная").

В СССР безвозмездное выделение гражданам квартир осуществлялось, главным образом, исходя из соотношения m=n-1. Соотношение m=n+1 можно охарактеризовать, как "разумный максимум", поскольку оно обеспечивает каждого члена семьи личным "пространством проживания" и, кроме того, позволяет (через наличие дополнительной комнаты) обеспечивать полноценную реализацию обязательной для семьи функции межличностного общения. Эта дополнительная комната не нужна, строго говоря, ни одному из членов семьи в отдельности, ее полезность для них равна 0. Однако она обеспечивает дополнительную (предельную) общую полезность. Дальнейшее увеличение m является, с позиций предельной полезности, нерациональным, т.к. в этом случае непосредственного удовлетворения потребностей через постоянное использование жилого помещения не происходит. Соотношение m=n соответствует "реальному максимуму", т.е. преобладающему представлению о возможном пределе удовлетворения потребностей с учетом имеющихся ограничений;

каждая квартира обладает полным набором удобств, обеспечивающих нормальное проживание (не в смысле буквального соответствия норматива, а с точки зрения удовлетворения потребностей). В этот набор должны входить все инженерные системы (центральное отопление, электричество, горячее водоснабжение, лифт/мусоропровод, канализация), дополнительные помещения (санузел, ванная, кухня, прихожая), а также балкон (лоджия);

максимизация полезности достигается за счет качественных и количественных характеристик. К количественным характеристикам относятся общая площадь квартиры Fобщ и соотношение жилой площади Fж к Fобщ (планировочный коэффициент К1). Подчеркнем, что Fобщ и К1 являются равнозначными характеристиками, поэтому ограничиваться при анализе потребности только Fобщ или отношение Fобщ/т Fобщn (обеспеченность общей площадью в расчете на 1 чел.) неправильно. Более точным является измеритель потребности в виде необходимой обеспеченности при оптимальном К1.

С учетом изложенного можно сделать основные выводы.

Прежде всего, необходимо отметить, что само убывание предельной полезности сохраняется для недвижимости в полной мере. Вторая квартира, если рассматривать их исключительно с позиций потребляемого блага, для человека менее полезны, чем первые квартиры или дом (хотя бы с той точки зрения, что одновременное проживание в двух местах невозможно и одна из единиц блага оказывается, следовательно, частично неиспользуемой, коэффициент использования каждой из единиц блага по времени меньше единицы).

Изменение полезности жилья очень дифференцировано. Оно проявляется:

в увеличении m - m=n-k (k>1)m=n-1m=nm=n+1;

в показателе обеспеченности;

в приближении К1 к оптимальной величине.

Практически имеет место комбинация этих характеристик, при этом они могут изменяться в различном направлении (например, обеспеченность увеличивается при одновременном ухудшении К1).

Следовательно, могут иметь место несколько конкретных траекторий изменения предельной полезности при том, что все они будут убывающими (т.к. отрицательная экспонента).

Отличительной особенностью недвижимости является весьма ограниченный диапазон Q, в пределах которого происходит полное исчерпание предельной полезности, если под Q понимать законченную единицу блага (отдельную квартиру). Можно сказать, что счет здесь идет на "раз-два": трудно представить себе объективное обоснование потребности в третьей квартире для одной семьи. Даже вторая единица блага - это, в абсолютном большинстве случаев, не еще одна квартира, а т.н. "второй дом" - загородная недвижимость. Таком образом, сосуществуют как бы две потребности - основная (в собственной квартире с рассмотренными выше характеристиками) и дополнительная (во "втором доме"). Естественно, что сравнительный приоритет потребностей сказывается и на уровне цен: для первой, абсолютно необходимой единицы блага он будет существенно выше, чем для второй - квартира (в расчете на единицу площади (и без учета стоимости земельного участка) всегда дороже дачи.

Следовательно, исчерпание предельной полезности (МU) в данном случае происходит одномоментно при переходе от первой единицы блага ко второй (при сохранении потребностей на том же уровне):

Рис. 3.6. Изменение предельной полезности жилья

Еще раз подчеркнем, что MUconst и для одной единицы недвижимости - блага, т.к. MU=f(n, m, F, K1), т.е. для одной квартиры с разными значениями n, m, F и К1 существуют несколько уровней (точек траектории) MU. MV=0 будет соответствовать значениям m=n+1, F/n=oft и K1=oft, - все последующие улучшения оказываются бесполезными. Имея комплексный показатель (удобств, комфортности (Z), учитывающий сравнительную значимость m, n, F и К1 в зависимости от n, можно представить изменение MU в следующем виде (см. рис. 3.7):

Рис. 3.7. Взаимосвязь предельной полезности (MU) и комфортности (Z)

для одной единицы недвижимости - блага

Общая полезность недвижимости - блага определяется и местоположением. Эта часть полезности также является дополнительной из двух возможных вариантов -ухудшение местоположения при улучшении обеспеченности и наоборот - абсолютно преобладает первый). Таким образом, улучшение местоположения равносильно параллельному сдвигу вверх-вправо кривой MU на рис. 3.7.

Последняя отличительная черта полезности недвижимости - блага - очень важная роль субъективного фактора, во многом определяющего потребительское поведение и спрос. Связано это, прежде всего, с множественностью тех характеристик, из которых формируется общая полезность, их сложной взаимосвязью и противоречивой динамикой. Конечно, объективные составляющие преобладают, однако всего существует некоторая комбинация их воплощения на практике - варианты планировки, пространственная ориентация в пределах одного и того же локального местоположения и т.д. Кроме того, полезность по определению не может быть исчерпана объективными факторами, всегда присутствуют сложившиеся индивидуальные склонности и предложения. Из этого можно сделать вывод, что полезность не может быть определена количественно (трудно подобрать даже соответствующую ей единицу измерения) и, следовательно, единственным реальным критерием ее оценки является потребительская практика, анализ потребительских предпочтений и действующих факторов спроса на рынке недвижимости.

Возвращаясь к рис. 3.5, необходимо сразу же уточнить, что на любом рынке, в том числе, и на рынке недвижимости фактически присутствуют сразу три кривых спроса и предложения.

Первая

из них соответствует основному объему

спроса (Q1)

и определяет зависимости Q1

от

![]() для

лиц с наиболее характерным, средним

уровнем дохода. Естественно, спрос они

предъявляют на соответствующее этому

уровню доходов жилье, которое совпадает

всеми базовыми характеристиками

комфортности, отвечают "реальному

максимуму", т.е. соответствуют

фактически действующему

социально-потребительскому

стандарту (СПС).

Эластичность

спроса, т.е.

степень изменения объема спроса (+Q1)

d\в зависимости от степени изменения

уровня цены (-Р)

по различным данным, например, в США, в

странах с развитой рыночной экономикой

считается меньше 1, она составляет от

-0,67 до -0,89 (знак "-" указывает на то,

что Q и Р изменяются в противоположных

направлениях). Эластичность через

предельную полезность связана с уровнем

удовлетворения потребности: полезным

является то, что приводит к повышению

этого уровня. Следовательно, эластичность

спроса будет тем выше, чем ниже уже

имеющийся уровень удовлетворения

потребности. Учитывая, что уровень

жилищной обеспеченности в России

достаточно низок и несравним с показателями

экономически развитых стран, можно

предположить, что эластичность основного

спроса (Е1)

на жилье будет близка к 1 или несколько

выше (т.е. в целом неэластичный спрос на

жилье за рубежом трансформируется в

эластичный спрос для условий России -

см. рис. 3.8:

для

лиц с наиболее характерным, средним

уровнем дохода. Естественно, спрос они

предъявляют на соответствующее этому

уровню доходов жилье, которое совпадает

всеми базовыми характеристиками

комфортности, отвечают "реальному

максимуму", т.е. соответствуют

фактически действующему

социально-потребительскому

стандарту (СПС).

Эластичность

спроса, т.е.

степень изменения объема спроса (+Q1)

d\в зависимости от степени изменения

уровня цены (-Р)

по различным данным, например, в США, в

странах с развитой рыночной экономикой

считается меньше 1, она составляет от

-0,67 до -0,89 (знак "-" указывает на то,

что Q и Р изменяются в противоположных

направлениях). Эластичность через

предельную полезность связана с уровнем

удовлетворения потребности: полезным

является то, что приводит к повышению

этого уровня. Следовательно, эластичность

спроса будет тем выше, чем ниже уже

имеющийся уровень удовлетворения

потребности. Учитывая, что уровень

жилищной обеспеченности в России

достаточно низок и несравним с показателями

экономически развитых стран, можно

предположить, что эластичность основного

спроса (Е1)

на жилье будет близка к 1 или несколько

выше (т.е. в целом неэластичный спрос на

жилье за рубежом трансформируется в

эластичный спрос для условий России -

см. рис. 3.8:

Рис. 3.8. Спрос на жилье, соответствующее социально-потребительскому

стандарту

Отметим также, что ценовой диапазон (Pmax - Pmin) будет достаточно велик.

Вторая из кривых спроса соответствует совокупному спросу на жилье (Q2), превосходящее по своим потребительским характеристикам СПС (т.н. "элитное").

В этом случае Р2>Р1 и, соответственно, Q2<Q1 ( число лиц с высокими доходами меньше, чем численность "среднего класса"). Эластичность спроса (Е2) будет, естественно, значительно ниже, поскольку очень большие абсолютные значения цен, сохраняющиеся для всего ценового диапазона, не могут вызвать заметного увеличения спроса. Таким образом, для этой кривой спроса (АР2) справедливы следующие соотношения:

Q2<< Q1

Р2(max)>P1(min)

Р2(min)>>P1(min) (3.20)

[Р2(max)-P2(min)]min

E2<< E1

Зависимость между Р2 и Q2 представлена на рис. 3.9.

Рис.3.9. Спрос на "элитное" жилье

Третья кривая характеризует спрос на низкокачественное жилье (к нему могут быть отнесены дома первых массовых серий). Объем совокупного спроса (Q3) в данном случае будет также намного меньше, чем Q1 - из-за сравнительно меньшей численности лиц с низкими доходами и, главным образом, из-за того, что удовлетворение потребности в жилье на столь низком уровне всегда является вынужденным. Потребитель предпочтет отложить покупку с тем, чтобы получить в свое распоряжение дополнительные средства и приобрести более качественное жилье (напомним, что для семьи приобретение жилья является, в большинстве случаев, разовой акцией). Абсолютные значения цен будут, естественно, ниже, чем в первом случае, меньшей будет и степень их относительного изменения. Эластичность (Е3) также будет ниже, чем в первом случае, но выше, чем во втором, при этом в целом спрос на низкокачественное жилье все равно будет неэластичным (Е3<1). Главным фактором влияния на эластичность можно считать местоположение. Его сравнительные преимущества по отношению к низкокачественному жилью ощущаются потребителем особенно наглядно, т.к. удельный вес в общей полезности возрастает. Таким образом,

Q2<Q3<Q1

Р3(max)<P1(max)]<P2(max)

E2<E3<E1

[Р3(max)-P3(min)]min

Зависимость между Р3 и Q3 представлена на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Спрос на низкокачественное жилье

Общий совокупный спрос на жилье (АD) представляет собой сумму AD1, AD2 и AD3 , т.е. Qобщ=Q1+Q2+Q3. В отношении Р и Р никаких суммирований и последующих усреднений делать, естественно, нельзя, т.к. в этом случае игнорируются качественные различия в потребительских характеристиках недвижимости - блага (возникает эффект, носящий название "средняя температура по больнице").

Таким образом, все кривые AD являются отрицательными экспонентами (спрос подчиняется закону убывания), однако траектории этих кривых различны.

В отношении кривых совокупного предложения (AS) можно отметить, что они будут зеркальным отражением кривых AD.

Равновесие на рынке недвижимости, следовательно, тоже будет иметь три модификации. Отличие между равновесием для первого варианта (соответствие СПС) заключается в том, что оно устанавливается в долгосрочном периоде (главным образом, из-за значительных размеров Q1).

Для "элитного" жилья оно устанавливается в краткосрочном периоде, т.к. совокупное предложение AS немедленно реагирует на высокий уровень цен, все необходимые ресурсы максимально быстро оказываются задействованы на том сегменте рынка, который гарантирует высокую норму прибыли. Также в краткосрочном периоде устанавливается равновесие и по низкокачественному жилью. Главной причиной является то, что основную часть AD3 составляют не вновь построенные, а освобождающиеся дома и квартиры, прежние владельцы которых улучшили свои жилищные условия.

Заканчивая анализ тех теоретических основ, на которых базируется оценка объектов недвижимости, можно сделать два главных вывода:

1. Конкретная экономическая теория является исходным основанием для формирования и реализации правильных подходов к оценке.

2. В своей совокупности эти теории объясняют все содержательные аспекты недвижимости - блага, недвижимости - товара и недвижимости - источника дохода, которые получают логичное развитие в базовых подходах к оценке недвижимости (анализ этих подходов составляет содержание гл. 4).