- •1. Введение

- •1.1. Общие сведения о вычислительных системах, сетях и телекоммуникаций.

- •1.2. Понятие системы, сети и телекоммуникации.

- •Информационная сеть 1

- •Информационная сеть 2

- •1.3. Классификация вычислительных систем.

- •1.4. Понятие телекоммуникационных вычислительных сетей.

- •2. Тема 1. Физические основы вычислительных процессов.

- •2.1. Понятие процесса. Прикладной процесс. Управление взаимодействием прикладных процессов.

- •2.2. Понятие о системах телеобработки данных.

- •2.3. Организация передачи данных.

- •2.4. Защита от ошибок. Абонентские пункты систем телеобработки.

- •2.5. Понятие «модема».

- •3. Тема 2. Основы построения и функционирования вычислительных машин

- •3.1. Общие принципы построения и архитектуры вычислительных машин.

- •3.2. Персональные эвм.

- •3.3. Информационно-логические основы вычислительных машин. Системы счисления.

- •3.4. Представление информации в эвм. Арифметические и логические основы эвм.

- •4. Тема з. Функциональная и структурная организация эвм.

- •4.1. Общие принципы функциональной и структурной организации эвм.

- •4.2. Центральный процессор.

- •4 3. Основная память.

- •4.4. Периферийные устройства

- •4.4.1. Внешние зу

- •4.4.2. Устройства ввода-вывода,

- •4.5. Внешние устройства. Программное обеспечение

- •5. Тема 4. Особенности и организация функционирования вычислительных машин различных классов

- •5.1. Развитие и перспективы эвм

- •5.2. Тактико-технические данные эвм

- •5.3. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы.

- •5.4. Типовые вычислительные структуры и их программное обеспечение.

- •6. Тема 5. Классификация и архитектура вычислительных сетей (вс).

- •6.1. Техническое и информационное обеспечение вс.

- •6.2. Программное обеспечение вс.

- •6.3. Архитектура вс.

- •6.4. Кластеризация и организация функционирования вс.

- •7.Тема 6. Структура и характеристики систем телекоммуникаций.

- •7.1. Принцип построения телекоммуникационных вычислительных сетей и их характеристика.

- •7.2. Управление взаимодействием прикладных процессов.

- •7.3. Протоколы передачи данных нижнего уровня.

- •7.4. Цифровые сети связи.

- •Isdn – цифровая сеть с интегральным сервисом, а – к – абонентские системы.

- •7.5. Электронная почта.

- •8. Тема 7. Телекоммуникационные системы.

- •8.1. Основные сведения о телекоммуникационных сетях.

- •8.2. Коммутация в сетях и маршрутизация пакетов в сетях.

- •8.3. Различные сети и технологии ткс.

- •8.4. Локальные вычислительные сети (лвс).

- •8.5. Корпоративные вычислительные сети (квс).

- •8.6. Сети Интранет.

- •8.7. Глобальная вычислительная сеть (гвс).

- •А) Четырехуровневая структура современной глобальной сети

- •9. Тема 8. Эффективность функционирования телекоммуникационных вычислительных сетей и перспективы их развития.

- •9.1. Понятие эффективности функционирования телекоммуникационных вычислительных сетей и методология ее оценки.

- •9.2. Показатели эффективности функционирования твс и пути ее повышения.

- •9.3. Перспективы развития вычислительных средств.

- •9.4. Технические средства человеко-машинного интерфейса.

7.2. Управление взаимодействием прикладных процессов.

Реализация рассредоточенных и взаимодействующих процессов в сетях осуществляется на основе двух концепций, одна из которых устанавливает связи между процессами без функциональной среды между ними, а другая определяет связь только через функциональную среду. В первом случае правильность понимания действий, происходящих в рамках соединяемых процессов взаимодействующих абонентских систем, обеспечивается соответствующими средствами теледоступа в составе сетевых операционных систем (СОС). Однако предусмотреть такие средства на все случаи соединения процессов нереально. Поэтому взаимодействующие процессы в сетях соединяются с помощью функциональной среды, обеспечивающей выполнение определенного свода правил – протоколов связи процессов.

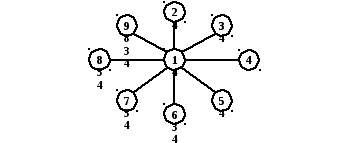

Любая абонентская система либо административная система создаются для выполнения его прикладных процессов. Они для информационной сети являются основными. Все остальные процессы в сети выполняют вспомогательную роль, обеспечивая работу и взаимодействия прикладных процессов. В базовой эталонной модели взаимодействия открытых систем прикладные процессы располагаются над прикладным уровнем и выполняются под управлением операционной системы (рис. 42). Их запуск осуществляется операцией вызова процедуры.

С прикладными процессами взаимодействуют пользователи, давая им задания и получая результаты обработки данных. В свою очередь, процессы связаны с областью взаимодействия открытых систем (OSI), обеспечивающей их связь с партнерами – прикладными процессами, расположенными в других абонентских либо административных системах.

Открытая система – open system – система, использующая международные стандарты де-юре либо де-факто. Каждая открытая система предназначена для выполнения двух задач – обработки данных и передачи данных. Поэтому она состоит из двух частей (рис. 43). Первая часть – прикладные процессы, предназначена для обработки данных и в первую очередь для нужд пользователей. Вторая часть – область взаимодействия, которая обеспечивает передачу данных между прикладными процессами, расположенными в различных системах. Эта передача осуществляется через физические средства соединения.

Параметры и правила взаимодействия определяются соответственно интерфейсом пользователя и прикладным интерфейсом (рис. 42).

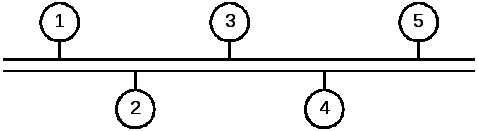

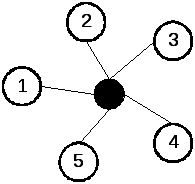

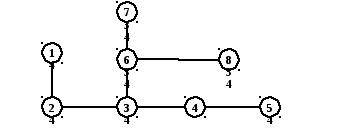

«общая шина» «звезда»

(пассивный центр)

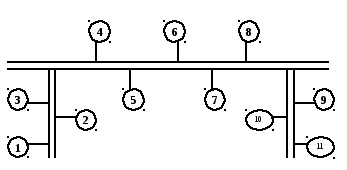

«дерево»

Рис. 41а. Широковещательные конфигурации сетей

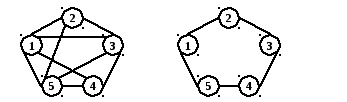

«ячейистая» «кольцо»

«цепочка»

«иерархическая»

«звезда» (интеллектуальный центр)

Рис. 41б. Последовательные конфигурации сетей

Важное значение в создание международных стандартных играет группа открытых прикладных процессов (OAG) – Open Application Group – организация, которая занимается разработкой моделей и стандартов прикладных программ общего пользования.

OAG концентрирует внимание на трех видах интеграции приложений:

-

внешнекорпоративных организаций (например, банковских);

-

внутрикорпоративных организаций (например, финансовых, производственных, снабженческих);

-

со вспомогательным программным обеспечением.

Создавая OAG стандартизация обеспечивает пользователям свободу выбора разработчиков прикладных программ.

На рис. 44 показаны уровни модели OSI, на которых работают различные элементы сети. Компьютер с установленной на нем сетевой операционной системой взаимодействует с другим компьютером по протоколам всех семи уровней.

Протокол – это набор правил, определяющий взаимодействие двух одноименных уровней модели ВОС в различных абонентских ЭВМ.

Это взаимодействие компьютеры осуществляют опосредовано через различные коммуникационные устройства: концентраторы, модемы, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры. В зависимости от типа коммуникационное устройство может работать либо только на физическом уровне (повторитель), либо на физичеком и канальном (мост), либо на физическом, канальном и сетевом, иногда и захватывая и транспортный уровень (маршрутизатор). Для обеспечения взаимодействия двух сетей с различными протоколами всех семи уровней используется реляционная система, называемая шлюз.

На рис. 45 показано соответствие функций различных коммуникационных устройств уровням модели OSI.

Модель OSI представляет хотя и очень важную, но только одну из многих моделей коммуникаций. Эти модели и связанные с ним стеки протоколов могут отличаться количеством уровней, их функциями, форматами сообщений, службами и прочими параметрами.