- •§ 1. Внутренняя геометрия кристаллов

- •§ 2. Химические связи в кристаллах

- •§ 3. Рост кристаллов

- •§ 4. Кристаллические решетки

- •§ 5. Симметрии в двух измерениях

- •§ 6. Симметрии в трех измерениях

- •§ 7. Прочность металлов

- •§ 8. Дислокации и рост кристаллов

- •§ 9. Модель кристалла по Брэггу и Наю

- •Глава 31

- •§ 2. Преобразование компонент тензора

- •§ 3. Эллипсоид энергии

- •§ 4. Другие тензоры; тензор инерции

- •§ 5. Векторное произведение

- •§ 6. Тензор напряжений

- •§ 7. Тензоры высших рангов

- •§ 8. Четырехмерный тензор электромагнитного импульса

- •§ 2. Уравнения Максвелла в диэлектрике

- •§ 3. Волны в диэлектрике

- •§ 4. Комплексный показатель преломления

- •§ 5. Показатель преломления смеси

- •§ 6. Волны в металлах

- •§ 7. Низкочастотное и высокочастотное приближения; глубина скин-слоя и плазменная частота

- •Глава 33

- •§ 2. Волны в плотных материалах

- •§ 3. Граничные условия

- •§ 4. Отраженная и преломленная волны

- •§ 5. Отражение от металлов

- •§ 6. Полное внутреннее отражение

- •Глава 34

- •§ 2. Магнитные моменты и момент количества движения

- •§ 3. Прецессия атомных магнитиков

- •§ 4. Диамагнетизм

- •§ 5. Теорема Лармора

- •§ 6. В классической физике пет ни диамагнетизма, ни парамагнетизма

- •§ 7. Момент количества движения в квантовой механике

- •§ 8. Магнитная энергия атомов

- •Глава 35

- •§ 2. Опыт Штерна — Герлаха

- •§ 3. Метод молекулярных пучков Раби

- •§ 4. Парамагнетизм

- •§ 5. Охлаждение адиабатическим размагничиванием

- •§ 6. Ядерный магнитный резонанс

- •Глава 36 ферромагнетизм

- •§ 2. Поле н

- •§ 3. Кривая намагничивания

- •§ 4. Индуктивность с железным сердечником

- •§ 5. Электромагниты

- •§ 6. Спонтанная намагниченность

- •Глава 37

- •§ 2. Термодинамические свойства

- •§ 3. Петля гистерезиса

- •§ 4. Ферромагнитные материалы

- •§ 5. Необычные магнитные материалы

- •§ 2. Однородная деформация

- •§ 3. Кручение стержня; волны сдвига

- •Собирая теперь все воедино, находим

- •§ 4. Изгибание балки

- •§ 5. Продольный изгиб

- •Глава 39

- •§ 2. Тензор упругости

- •§ 3. Движения в упругом теле

- •§ 4. Неупругое поведение

- •§ 5. Вычисление упругих постоянных

- •Течение «сухой» воды

- •§ 2. Уравнение движения

- •§ 3. Стационарный поток; теорема Бернулли

- •§ 4. Циркуляция

- •§ 5. Вихревые линии

- •§ 2. Вязкий поток

- •§ 3. Число Рейнольдса

- •§ 4. Обтекание кругового цилиндра

- •§ 5. Предел пулевой вязкости

- •§ 6. Поток Куеттэ

- •2. Method of formation

- •Sir Lawrence Bragg and j. F. Nye

- •3. Grain boundaries

- •4. Dislocations

- •1. Пузырьковая модель

- •2. Способ образования пузырьков

- •3. Границы зёрен

- •4. Дислокации

§ 2. Волны в плотных материалах

Прежде всего я напомню вам об удобном способе описания синусоидальных плоских волн, которым мы пользовались в гл. 36 (вып. 3). Любая компонента поля в волне (возьмем, например, Е) может быть записана в форме

E=E0ei(t-k•r), (33.6)

где Е — амплитуда поля в точке г (относительно начала координат) в момент t. Вектор k указывает направление распространения волны, а его величина |k|=k=2 равна волновому числу. Фазовая скорость волны vфаз=/k для света в материале с показателем n будет равна c/n, поэтому

k=n/c. (33.7)

Предположим, что вектор k направлен по оси z; тогда k•r будет просто хорошо знакомым нам kz. Для вектора k в любом другом направлении z следует заменить на rk — расстояние от начала в направлении вектора k, т. е. kz мы должны заменить на krk, что как раз равно k•r (фиг. 33.2).

Фиг. 33.2. Фаза волны в точке Р, распространяющейся в направлении k, равна (t-k•r).

Таким образом, запись (33.6) является удобным представлением волны, идущей в любом направлении.

Разумеется, при этом мы должны помнить, что

k•r=kxx+kyy+k:zz,

где kx, ky и kz — компоненты вектора k по трем осям. Мы уже отмечали однажды, что на самом деле величины (, kx, ky, kz) образуют четырехвектор и что его скалярное произведение на (t, x, у, z) является инвариантом. Таким образом, фаза волны есть инвариант и формулу (33.6) можно записать в виде

![]()

Однако сейчас нам такие хитрости не понадобятся.

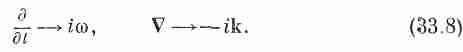

Для синусоидального поля Е, подобного выражению (33.6), производная dE/дt — это то же самое, что и iE, a дЕ/дх — то же, что и ikxE, и аналогично для остальных компонент. Вы видите, чем удобна форма (33.6): когда мы работаем с дифференциальными уравнениями, то дифференцирование заменяется простым умножением. Другое полезное качество состоит в том, что операция =(д/дx), (д/ду), (д/дz) заменяется тремя умножениями (-ikx,-iky , -ikz). Но эти три множителя преобразуются как компоненты вектора k, так что оператор заменяется умножением на

Правило остается справедливым для операции в любой комбинации, будь то градиент, дивергенция или ротор. Например, z-компонента XЕ равна

Если и Еу и Ех изменяются как e-ik•r, то мы получаем

-ikxEy+ikyEx,

что представляет, как вы видите, z-компоненту —ikXЕ.

Таким образом, мы получили очень полезный общий закон, что в любом случае, когда вам нужно взять градиент от вектора, который изменяется, как волна в трехмерном пространстве (а они в физике играют важную роль), эту операцию вы можете проделать быстро и почти без всяких раздумий, если вспомните, что оператор эквивалентен умножению на —ik.

Например, уравнение Фарадея

XЕ=дB/дt

превращается для волны в

— ikXЕ=-iB. Оно говорит, что

В=kXE/. (33.9)

Это соответствует результату, найденному ранее для волн в пустом пространстве, т. е. что вектор В в волне направлен под прямым углом к вектору Е и направлению распространения волны. (В пустом пространстве /k=с.) Знак в уравнении (33.9) вы можете проверить, исходя из того, что k является направлением вектора Пойнтинга S=0c2(EXВ).

Если вы примените то же самое правило к другим уравнениям Максвелла, то снова получите результаты последней главы, в частности

![]()

Но раз уже это известно нам, давайте не будем проделывать все сначала.

Если вы хотите поразвлечься, можете попытаться решить такую устрашающую задачу (в 1890 г. она предлагалась студентам на выпускных экзаменах): решите уравнения Максвелла для плоской волны в анизотропном кристалле, т. е. когда поляризация Р связана с электрическим полем Е через тензор поляризуемости. Конечно, в качестве ваших осей вы выберете главные оси тензора, так что связи при этом упростятся (тогда Рх=aЕх, Ру=bЕу, a Pz=cEz), но направление волны и ее поляризация пусть останутся произвольными. Вы должны найти соотношение между Е и В и определить, как изменяется k с направлением распространения волны и ее поляризацией. После этого вам будет понятна оптика анизотропного кристалла. Лучше начать с более легкого случая дважды лучепреломляющего кристалла, подобного турмалину, для которого два коэффициента поляризуемости равны между собой (например, b=c), и попытаться понять, почему, когда мы смотрим через такой кристалл, мы видим два изображения. Если это вам удастся, тогда испытайте свои силы на более трудном случае, когда все три а различны. После этого вам уже будет ясен уровень ваших знаний — знаете ли вы столько же, сколько студент, заканчивавший университет в 1890 г. Но мы с вами в этой главе будем рассматривать только изотропные вещества.

Из опыта вам известно, что когда на границу раздела двух материалов, скажем воздуха и стекла или воды и бензина, попадает плоская волна, то возникают как отраженная, так и преломленная волны.

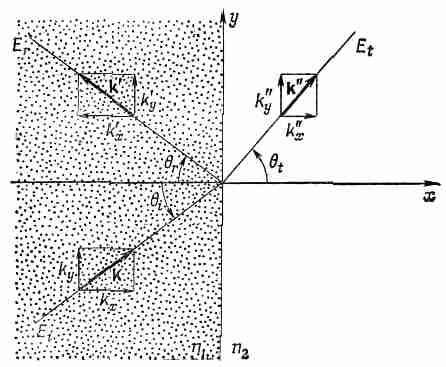

Предположим, что, кроме этого факта, нам больше ничего неизвестно, и посмотрим, что можно из него вывести. Выберем наши оси так, чтобы плоскость yz совпадала с поверхностью раздела, а плоскость ху была перпендикулярна фронту волны (фиг. 33.3).

Фиг. 33.3. Векторы, распространения k, k' и k" для падающей, отраженной и преломленной волн.

Электрический вектор в падающей волне может быть записан в виде

![]()

Поскольку вектор k перпендикулярен оси z, то

k•r=kxx+kyy. (33.12) Отраженную волну мы запишем как

![]()

так что ее частота равна ', волновое число k', а амплитуда Е'0. (Мы, конечно, знаем, что частота и величина вектора k в отраженной волне те же, что и в падающей волне, но не хотим предполагать даже это. Пусть это все получится само собой из математического аппарата.) Наконец, запишем преломленную волну:

![]()

Вы знаете, что одно из уравнений Максвелла дает соотношение (33.9), так что для каждой из волн

![]()

Кроме того, если показатели преломления двух сред мы обозначим через n1 и n2, то из уравнения (33.10) получится

![]()

Поскольку отраженная волна находится в том же материале, то

![]()

в то время как для преломленной волны

![]()