Н.В. Чернобровов Релейная защита

.pdfлов сопротивлений присоединений и угловой погрешности трансформаторов тока ширина зоны действия фазного органа принимается приблизительно равной 140°.

В ряде защит [Л. 77, 79] орган сравнения фаз Ф выполняется с помощью транзистора Т, управляющего работой электромагнитного реле Р, как показано на рис. 19-15, б. При наличии напряжения Uф триод открыт и шунтирует реле Р, не позволяя ему работать. При отсутствии Uф триод Т закрывается и реле может работать.

Специальные испытания показывают, что дифференциально-фазные защиты, обладая достаточной чувствительностью при к. з. на шинах, могут быть надежно отстроены от небалансов при выполнении защиты на трансформаторах тока с погрешностью, достигающей в установившемся режиме 20—30%.

Дифференциально-фазная защита может выполняться односистемной, для этого необходимо, чтобы вспомогательные трансформаторы ВТ были выполнены в виде сумматоров или комбинированных фильтров.

В СССР применяются дифференциально-фазные защиты, разработанные Грузэнерго [Л. 78], Белорусэнерго, использовавшими опыт применения подобных защит в Чехословакии [Л. 77] и Институтом автоматики Министерства приборостроения.

Оценка защит. Оба варианта дифференциальной защиты (с торможением и фазным органом) чувствительнее простой дифференциальной защиты шин, более надежно отстраиваются от внешних к. з., позволяют снизить требования к точности трансформаторов тока и уменьшить сечение контрольного кабеля в токовой цепи защиты.

Общим недостатком обеих защит является отсутствие мер по отстройке от повышенных погрешностей трансформаторов тока в переходных режимах, обусловленных апериодической составляющей тока к. з.

Дальнейшие разработки и опыт эксплуатации этих защит позволят полнее оценить оба варианта новых защит и целесообразность их широкого применения. Завод ЧЭАЗ начинает выпуск защиты с торможением.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

20-1. НЕОБХОДИМОСТЬ И СПОСОБЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

Статистика показывает, что при автоматической ликвидации повреждений отмечаются отдельные случаи отказа в действии релейной защиты или выключателей.

Несмотря на относительную редкость таких случаев, с ними нельзя не считаться, поскольку отказ защиты или выключателя означает неотключение к. з. со всеми вытекающими из этого последствиями (длительное прохождение токов к. з. и снижение напряжения в сети).

Подобные отказы могут вызывать тяжелые аварии, сопровождающиеся массовым повреждением оборудования (не рассчитанного на длительное прохождение сверхтоков к. з.) и нарушением электроснабжения потребителей из-за понижения напряжения и нарушения устойчивости энергосистем. Наряду с принятием мер по повышению надежности и безотказности действия релейной защиты и выключателей особо важное значение приобретает резервирование отключения повреждений в случае отказа выключателя или действующей на него защиты.

Известны и применяются д в а с п о с о б а резервирования:

1) резервирование, осуществляемое защитами смежных участков ( д а л ь н е е

ре з е р в и р о в а н и е ) ;

2)резервирование, осуществляемое защитами и выключателями той подстанции, где произошел отказ.

Вэтом случае для резервирования защиты на каждом присоединении устанавливаются

дв е з а щ и т ы ( о с н о в н а я и р е з е р в н а я ) , взаимно резервирующие друг друга. Для резервирования выключателя предусматривается специальное устройство резервирования

501

отказа выключателя (УРОВ). Это устройство пускается от защит отказавшего выключателя и действует на отключение всех присоединений данной подстанции, непосредственно питающих неотключившееся к. з.

Этот способ резервирования именуется м е с т н ы м , и л и б л и ж н и м р е з е р -

ви р о в а н и е м .

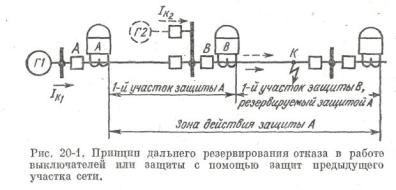

Пе р в ы й с п о с о б резервирования предусматривает, что в зону действия защиты смежного участка должен входить не только свой, но и следующий за ним участок (рис. 20-1). Тогда при отказе защиты В или выключателя В следующего участка защита смежного участка А приходит в действие и отключает к. з. своим выключателем А.

Втех случаях, когда по условиям быстродействия линия оборудуется дифференциальной или высокочастотной защитой, для целей резервирования предусматривается дополнительная, так называемая резервная защита, способная действовать при к. з. на следующем участке. Одновременно эта же резервная защита действует при отказе основной защиты своего участка.

Вкачестве резервных защит используются токовые защиты нулевой последовательности для отключения к. з. на землю и максимальные токовые или дистанционные защиты для ликвидации междуфазных к. з.

Вцелях упрощения установка резервных защит от междуфазных к. з. допускается не на всех линиях, а лишь в отдельных точках сети, выбираемых с учетом ответственности подстанций и последствий неселективного отключения нескольких участков.

Принципиальным преимуществом дальнего резервирования является его высокая надеж-

ность. Резервируемые (В) и резервирующие (А) защиты и выключатели находятся на разных подстанциях, и, следовательно, неисправности и неполадки, возникшие на резервируемой подстанции, не могут повлиять на работу резервирующих устройств.

Однако в сложных сетях с протяженными и сильно загруженными линиями при наличии параллельных ветвей и мощных подпиток (например, от источника Г2 на рис. 20-1) резерв-

ные защиты (А на рис. 20-1) оказываются недостаточно чувствительными даже и в тех случаях, когда они выполняются посредством защиты нулевой последовательности и дистанционной защиты.

Этот недостаток дальнего резервирования ограничивает его применение и вынуждает искать другие пути, обеспечивающие большую чувствительность резервирования.

Вт о р о й с п о с о б резервирования получил значительное распространение на подстанциях, где дальнее резервирование оказывается нечувствительным или неселективным. Принцип действия УРОВ очень прост (рис. 20-2, а).

Вслучае отказа выключателя В3 его защита 3 по истечении времени, достаточного для прекращения к. з., при нормальной работе выключателя и защиты поврежденного при-

соединения (В3 и 3) действует на отключение всех выключателей, через которые продолжается питание повреждения (В1 и В2 на рис. 20-2, а).

Очевидно, что УРОВ н е м о ж е т р е з е р в и р о в а т ь отказ самой защиты 3. Поэтому его применение предполагает необходимость второго (дублирующего) комплекта защиты для резервирования отказа основной защиты. Обе защиты должны выполняться независимыми друг от друга, так чтобы неисправности в цепях и устройствах одной не могли вызы-

502

вать отказ второй. Для этой цели каждая защита включается на о т д е л ь н ы е трансформаторы тока, оперативные цепи каждой защиты должны питаться от р а з н ы х предохранителей и иметь р а з н ы е выходные промежуточные реле.

Устройство резервирования отказа выключателя обладает высокой чувствительностью, так как пусковым органом его является основная защита присоединения, обычно имеющая достаточную чувствительность в пределах защищаемого элемента. Помимо того, УРОВ имеет определенные преимущества по сравнению с первым способом резервирования (дальним) в части селективности. Так, на подстанциях с двумя выключателями на присоединение, а также на подстанциях, выполненных по схеме многоугольника (рис. 20-2, б и в), при к. з. на линии и отказе выключателя В1 УРОВ позволяет сохранить в работе подстанцию и все линии, кроме поврежденной, в то время как дальнее резервирование с помощью защит А1 и А2 предыдущей линии приводит к отключению всей подстанции (рис. 20-2, б, в). Это преимущество имеет существенное значение на мощных станциях и узловых ответственных подстанциях особенно в тех случаях, когда через них передается большая транзитная мощность, а также при наличии на линиях ответвлений С, как показано на рис. 20-2, а.

Кроме резервирования отказа отключения выключателей, специальное УРОВ обеспечивает быстрое отключение повреждений на участке между выключателем и его трансформаторами тока, когда последние устанавливаются только с одной стороны выключателя (рис. 20- 3). При к. з. на этом участке, например в точке К, защита Р1 поврежденного присоединения хотя и подействует на отключение выключателя В1 но не сможет отделить повреждения от шин подстанции В, защита же шин I и II этой подстанции не работает, так как к. з. в точке К находится вне зоны ее действия. Отключение к. з. производится в данном случае резервными защитами, установленными на противоположных концах присоединений, питающих подстанцию В. В тех случаях, когда выдержка времени этих защит значительна или их действие приводит к неселективному отключению всей подстанции, при схеме коммутации,

503

допускающей отключение ее части (например, при схеме многоугольника или с двумя выключателями), для ликвидации указанных повреждений целесообразно применение указанного выше специального устройства резервирования (УРОВ).

20-2. ПРИНЦИПЫВЫПОЛНЕНИЯУСТРОЙСТВАРЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОТКАЗАВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ(УРОВ)

Из принципа действия УРОВ следует, что при срабатывании оно должно отключать все присоединения одной секции или системы шин подстанции или электростанции. Поэтому ложное действие УРОВ может вызывать полное или частичное нарушение работы подстанции или электростанции с тяжелыми, как правило, последствиями для энергосистемы и ее потребителей. В то же время вероятность ложной работы УРОВ больше, чем у других защит. Это объясняется тем, что пуск УРОВ осуществляется от защит всех присоединений. Вследствие этого неисправность в защите любого присоединения или ошибка обслуживающего персонала при их проверке может привести к неправильной работе УРОВ.

504

Для исключения ложной работы схема УРОВ выполняется с двумя н е з а в и с и м ы м и

друг от друга п у с к о в ы м и о р г а н а м и , одним — является защита присоединения, как было показано на рис. 20-2, а, вторым — дополнительное пусковое устройство, контролирующее наличие к. з. в зоне действия УРОВ. Второй пусковой орган не позволяет работать УРОВ при отсутствии к. з. и предупреждает таким образом его ложную работу изза неисправности защит присоединения или ошибочных действий персонала.

В т о р о й п у с к о в о й орган выполняется с помощью реле напряжения или тока, реагирующих на появление к. з. в сети (рис. 20-4, а и б). Вторые пусковые реле должны надежно действовать при к. з. в пределах защищаемого присоединения.

Схема пускового устройства с реле напряжения показана на рис. 20-4, а. Она состоит из реле минимального напряжения Н, включенного на междуфазное напряжение и реагирующего на трехфазные к. з., и двух реле, реагирующих на несимметричные к. з. Одно реле Н2 включено на напряжение обратной последовательности; второе Но питается напряжением ЗU0. При действии реле Н, Н2 или Но срабатывает промежуточное реле РПК, которое замыкает свои контакты и разрешает выходному реле защиты РП3 пустить УРОВ (рис. 20-4,

в).

На рис. 20-4, б показан контроль наличия к. з. с помощью токового реле Тк. В качестве последнего применяется трехфазное токовое реле типа РТ-40/Р или три однофазных токовых реле. Трехфазное реле Тк, показанное на рис. 20-4, б, работает при всех видах к. з. При срабатывании реле Тк замыкает свои контакты, разрешая работать УРОВ.

Принципиальная схема УРОВ приведена на рис. 20-4, в ж г. При к. з. на защищаемом присоединении срабатывает выходное реле защиты РП3, замыкая цепь отключения выключателя присоединения и цепь пуска УРОВ.

Если выключатель не подействовал и к. з. продолжается, то реле контроля РПК в схеме на рис. 20-4, в и реле Тк в схеме на рис. 20-4, г разрешают сработать реле времени РВ, которое приводит в действие выходное реле УРОВ (РПуров). Последнее подает импульс на отключение всех присоединений, продолжающих питать к. з. При ошибочном пуске защиты срабатывает реле РП3, но УРОВ не действует, так как контакты реле, контролирующего наличие к. з. (РПК или Тк), остаются разомкнутыми.

В цепи пуска УРОВ на защите каждого присоединения устанавливается отключающее

505

устройство ОУ, позволяющее при проверке защиты или ее неисправности разомкнуть цепь, по которой подается импульс на пуск УРОВ.

На подстанциях, оборудованных защитой шин, в качестве выходных реле УРОВ могут использоваться выходные реле защиты шин.

Контроль наличия к. з. с помощью токовых реле приме няется на подстанциях, выполненных по полуторной схеме, по схеме многоугольника, или с двумя системами шин и двумя выключателями на присоединение.

При таких схемах каждое присоединение отключается двумя выключателями. Поэтому устройство контроля наличия к. з. должно обладать способностью определять, какой из двух выключателей присоединения отказал. Эту задачу легко разрешить, установив в цепи каждого выключателя присоединения токовые реле ТК1 и Ткг, фиксирующие прохождение тока по выключателю (рис. 20-5, а).

В отключившемся выключателе ток пропадает, в отказав шем — остается. В зависимости от этого работает реле ТК1 или ТК2, разрешая отключать те присоединения подстанции, которые продолжают питать к. з. при отказе данного выключателя (рис. 20-5, б).

Выбор уставок на реле устройства. Время действия УРОВ (tУРОВ) должно быть больше времени действия защиты на отключение (toткл) на некоторую величину ∆t = tУРОВ — toткл. Это время устанавливается на дополнительном реле времени УРОВ (на рис. 20-4, в и г оно обозначено РВ).

Защита подает импульс па выключатель и реле времени УРОВ одновременно. Для предупреждения действия УРОВ при нормальном отключении выключателя необходимо выбрать

где toткл.в — время отключения выключателя; tвоз.з — время, необходимое для возврата защиты, пускающей УРОВ; tошРВ— время ошибки реле времени УРОВ в сторону ускорения действия; tзап — запас по времени.

Чтобы предупредить действие защит на смежных подстанциях при действии УРОВ, необходимо выбирать выдержки времени на резервных ступенях защит этих подстанций с учетом tУРОВ. Это замедляет выдержку времени на резервных защитах смежных участков на ∆t =

tУРОВ.

Уставки на реле напряжения и тока устройств, контролирующих наличие к. з., выбираются с учетом надежного действия зтих реле при к. з. в конце резервируемого присоединения

506

и из условия возврата после отключения к. з. (см. [Л. 99]).

20-3. ОЦЕНКА УСТРОЙСТВ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

Устройство резервирования отказа отключения выключателя в коммутационном отношении является сложным устройством, так как в нем сходятся цепи отключения всех выключателей и оперативные цепи защит. Этим определяется большая ответственность устройств резервирования.

С учетом сложности и ответственности специальные устройства резервирования имеют ограниченное применение. Их следует предусматривать в тех случаях, когда резервные защиты не могут обеспечить резервирование следующих участков, а неотключенное к. з. из-за отказа выключателя сопровождается резким и опасным для системы снижением напряжения.

Устройства резервирования целесообразно также применять на особо ответственных подстанциях с тремя выключателями на два присоединения, с двумя выключателями на присоединение или на подстанциях, соединенных по схеме многоугольника для отключения при отказе выключателей не всей подстанции, а ее части.

507

ПРИЛОЖЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРАХ

Защита предназначена для линий 6—10 кВ, разработана ВНИИэлектропривод на типовых функциональных и логических элементах серии «Логика», изготавливается заводом ЧЭАЗ. Структурная схема защиты представлена на рис. П-1. Защита выполняется двухфазной, она состоит из двух измерительных органов ИОА И ИОС, один из которых реагирует на ток фазы А,

а второй — фазы С, и логической части ЛЧ, включающей в себя логический элемент ИЛИ, элемент времени В, усилитель У и выходное промежуточное реле РП. Измерительный орган представляет собой токовое реле на выпрямленном токе, состоящее из промежуточного трансформатора тока ПТ, выпрямителя ВМ и усилителя Р, работающего в релейном режиме (триггера). Вторичный ток IВ (рис. П-2) трансформаторов тока поступает в промежуточный трансформатор ПТ, который уменьшает его до допустимого для элементов схемы значения. С помощью выпрямителя В вторичный ток трансформатора ПТ I'В выпрямляется и подводится на вход (точка М) релейного элемента Р типа ЭТ-Ф05. При токе в линии Iл >Iс.з на выходе релейного элемента Р появляется напряжение Uр.вых, которое воздействует на элемент времени В (рис. П-3). Реле В является конденсаторным реле времени типа ЭТ-В06, создающим выдержку времени защиты. Элемент времени В работает при действии любого из двух реле Р и связан с ними с помощью схемы ИЛИ. По истечении установленной выдержки времени на выходе В появляется напряжение, которое подводится на вход однокаскадного усилителя У типа Т-402.

508

Последний усиливает сигнал, полученный от В, и замыкает цепь выходного промежуточного реле РП, Реле РП срабатывает и подает импульс на отключение защищаемой линии.

Полные схемы измерительного органа и логической части защиты показаны на рис. П-2 и П-3. Питание электродов транзисторов в каждом элементе этих схем (Р, В, У) осуществляется от специальных шинок (+), (—) и (0), на которые подается стабилизированное напряжение от блока питания, не показанного на схеме. Потенциал шинки (+) равен +6 В, шинки (—) —12 В и шинки (0) — нулю.

Рассмотрим схему измерительного органа и логической части и покажем, что устройство в целом действует как максимальная токовая защита.

Измерительный орган (рис. П-2). Как уже было отмечено, ток линии Iл трансформируется с помощью трансформаторов тока ТТ и промежуточного трансформатора ПТ, выпрямляется выпрямительным мостом ВМ и подводится на вход (в точку М) релейного элемента Р. Релейный элемент является реагирующим элементом измерительного органа; он представляет собой трехкаскадный усилитель постоянного тока с положительной обратной связью. Обратная связь обеспечивает лавинообразный процесс нарастания выходного напряжения (сигнала) Uр.вых, т.е. скачкообразное его изменение, при появлении входного сигнала Uр.вх больше определенного значения, которое можно назвать напряжением срабатывания

реле Uс. р.

Как видно из рис.П-2, на базу триода Т1 (точку М) через сопротивление R3 подается положительное напряжение смещения UСМ, а через сопротивление R1 — напряжение Uр.вх, получаемое с зажимов выпрямителя ВМ. Результирующее напряжение на базе Т равно:

Напряжение UСМ = пост., поэтому знак и величина Uрез зависят от величины Uр.вх, которое определяется током Iл. Пограничным условием начала работы элемента Р, а следовательно, и измерительного органа является равенство Uр.вх = UСМ) чему соответствует определенная величина тока Iл. Этот ток является током срабатывания защиты 1С.3. При Iл < Iс.з напряжение Uрез на базе транзистора Т1 имеет [согласно (П-1)] положительный знак, при этом триод Т1 закрыт, а его коллектор и точка а, к которой подключена база Т2, имеют отрицательный потенциал —12 В. Триод Т2 представляет собой транзистор типа п-р-п. Как известно, такой транзистор открывается п р и п о л о ж и т е л ь н о м с м е щ е н и и и закрывается при отрицательном. Следовательно, при закрытом триоде Т1 триод Т2 также закрыт, так как потенциал точки а (базы Т2) ниже потенциала точки b (эмиттера Т2) на величину падения напряжения в сопротивлениях диодов Д4 и Д5, по которым проходит ток цепи, образованной сопротивлением R и рассматриваемыми диодами. При закрытом триоде Т2 на базу триода Т3 подается положительное напряжение смещения через сопротивление R7, которое при закрытом триоде Т2 равно 6 В, если пренебречь сопротивлением открытых диодов Д6 и Д7. При этих условиях триод Т3 закрыт, а напряжение на выходе эле-

509

мента Р в точке 8 UР.вых = 0, так как эта точка связана с нулевой шинкой открытым диодом

Д7. Из сказанного следует, что при Iл < 1с.з в выходной сигнал измерительного органа равен нулю, это означает, что измерительный орган не действует.

П р и п о я в л е н и и т о к а Iл >1с.з напряжение Uрез на базе триода Т1 изменяет знак на отрицательный и триод Т1 начинает открываться. Открытие триода Т1 вызывает появление

положительного потенциала на базе триода Т2. Последний открывается и подает на базу Т3 отрицательный потенциал, триод Т3 начинает открываться, при этом потенциал точки 9 меняется. Он становится по мере уменьшения сопротивления триода Т3 более отрицательным, приближаясь к —12 В. По обратной связи с зажима 9 через сопротивление R4 на базу Т1 дается дополнительный ток, способствующий открытию Т1, Тг и Т3. Процесс носит лавинообразный характер. При полном открытии всех триодов на выходе 8 появляется отрицательный сигнал Uрвых= — 12 В, это означает, что реагирующий элемент Р измерительного органа срабо-

тал. Сказанное показывает, что рассмотренный измерительный орган ведет себя как реле максимального тока. Регулирование 1с.з приводится с помощью делителя R1. Выходной сигнал с зажима 8 измерительного элемента подается на схему ИЛИ.

Логическая часть защиты (рис. П-3). Все элементы логической части (ИЛИ, В, У) питаются так же, как и измерительный орган от трех шинок (—), (+) и (0), имеющих те же потенциалы (—12 В, +6В, 0В).

Элемент ИЛИ образуется двумя диодами ДА И ДС, c выхода которых сигнал поступает через диод Д и сопротивление R1 на вход элемента времени В (базу триода Т1).

Элемент времени имеет четыре триода: Т1, Т3, Т4 типа р-п-р и Т2 типа п-р-п. Для создания выдержки времени служит конденсатор С. При отсутствии выходного сигнала на измерительном органе сигнал на входе элемента времени UВвых = 0. В этом случае триод Т1 закрыт, так как по сопротивлению R2 на базу Т1 подается смещение UСМ = + 6 В. Сопротивление R4 ≥ R3 (в 100 раз), поэтому напряжение на конденсаторе С, равное падению напряжения на R3, при закрытом триоде Т1 будет близко к нулю, вследствие чего конденсатор С разряжен. Как видно из схемы, база триода Т2 (триод типа п-р-п) имеет отрицательное смещение, поэтому триод Т2 закрыт. На базу Т3 по сопротивлению R5 подается смещение +6 В, поэтому Т3 также закрыт. По делителю, образованному сопротивлениями R6, R7, R8, на базу транзистора Т4 подается отрицательный сигнал ( ≈ — 2,35 В). Триод Т4 открыт и подает на зажим 9, являющийся выходом элемента В, потенциал нулевой шинки, который равен нулю. В результате этого напряжение UВвых = 0, т. е. выходной сигнал отсутствует. Таким образом, при отсутствии входного сигнала элемент В не работает.

У с и л и т е л ь (У). Потенциал с выхода 9 элемента В подается на усилитель У. При нулевом потенциале на входе усилителя база триода Т1 имеет положительное смещение +6 В по сопротивлению R2 и он закрыт. При этом цепь катушки реле РП, включенного в цепь коллекотора Т1, разомкнута и реле не работает.

После срабатывания измерительного органа фазы А или С или обоих вместе на выходе элемента ИЛИ появляется сигнал отрицательного знака —12 В, поступающий на вход элемента времени В, на базу триода Т1 этого элемента. Результирующее напряжение на базе Т1 в этом случае равно разности Uсм — UВ вх и имеет отрицательный знак, так как UВ вх > Uсм. При отрицательном напряжении на базе триод Т1 открывается. После открытия Т1 потенциал точки т становится больше потенциала точки п и диод Д3 закрывается. Под действием разности напряжения (18 В) между шинками (+) и (—) конденсатор С начинает заряжаться. Зарядный ток проходит по контуру R4С. Через время t, определяемое постоянной Т = 1/R4С, потенциал базы Т2 (точки п) сравняется с потенциалом зажима 8. Тогда триод Т2 открывается и на базе Т3 возникает отрицательный по отношению к эмиттеру потенциал. Триод Т3 открывается, подавая в точку К потенциал нулевой шины (0). При этом база триода Т4 получает положительный потенциал и закрывается. На выходе элемента В (зажим 9) появляется отрицательный сигнал через диод Д 4, получаемый с точки l делителя R11 — R12 — R13 – R14. Отрицательный сигнал с зажима 9 элемента В поступает на вход усилителя У. Триод усилителя Т1 открывается, замыкая цепь выходного реле РП, последнее срабатывает и посылает импульс на отключение. После отключения защищаемой линии ток Iл про-

510