Н.В. Чернобровов Релейная защита

.pdf

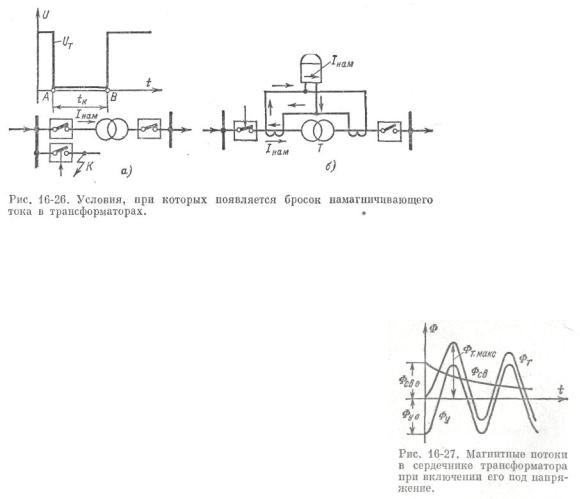

В обоих случаях магнитный поток в сердечнике трансформатора устанав ливается не сразу. Возникает переходный процесс, сопровождающийся появлением двух потоков: установившегося Фу и свободного, постепенно затухающего Фсв (рис. 16-27). Результирующий поток Фт =ФУ + Фсв; в начальный момент (t = 0) Фт о = 0 и поэтому Фсво = - Фуо. Во втором полупериоде знаки обоих потоков совпадают

и результирующий поток трансформатора достигает максимума |

Фт.макс. |

|

|

Установившийся поток Фу отстает от напряжения Uт на 90°, поэтому ве- |

|

||

личина свободного потока ФСВо, а следовательно, и Фт. макс зависят от фазы UТ |

|

||

и достигают наибольшего значения при включении (трансформатора в момент |

|

||

прохождения U т через нуль. В этом случае без учета затухания Ф т .м а к с ≈2Ф У . |

|

||

Величина потока Фт. макc может достигать и больших значений, если магни- |

|

||

топровод трансформатора имеет остаточное намагничивание и соответствую- |

|

||

щий ему поток Фост совпадает по знаку со свободным потоком Фсв. Тогда Фт. |

|

||

макс = (2ФУ + Фост) > 2ФУ. |

|

|

|

При потоках, близких к 2ФУ, магнитопровод трансформатора насы- |

|

||

щается, что и обусловливает резкий рост (бросок) намагничивающего тока |

|

||

Iнам трансформатора. |

|

|

|

И з м е н е н и е |

т о к а Iнам по времени характеризуется сле- |

|

|

дующими особенностями: |

|

|

|

1. Кривая тока носит а с и м м е т р и ч н ы й |

характер до тех пор, пока Iнам не до- |

||

стигнет установившегося значения. |

|

|

|

2. Кривая может быть разложена на а п е р и о д и ч е с к у ю составляющую и |

с и - |

||

н у с о и д а л ь н ы е |

токи различных гармоник. Апериодическая составляющая |

имеет |

|

весьма большое удельное значение в токе Iнам.

3.Время затухания токов определяется постоянными времени трансформатора и сети

иможет достигать 2—3 с. Чем мощнее трансформатор, тем дольше продолжается затухание.

4.Первоначальный бросок тока может достигать 5—10-кратного значения номинального тока трансформатора. Кратность броска тока на мощных трансформаторах меньше, чем на маломощных.

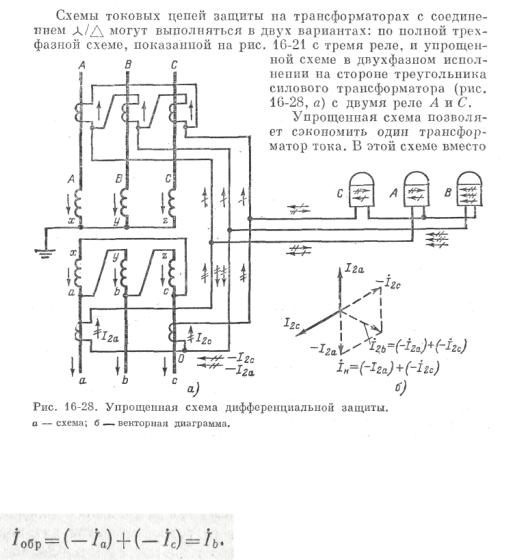

Ток намагничивания Iнам появляется только в одной обмотке силового трансформатора, той, на которую подается напряжение при его включении. Как видно из рис. 16-26, б, этот ток трансформируется через трансформатор тока защиты и поступает в реле, вызывая его работу,

если Iнам> Iс.з. Для предотвращения ложной работы дифференциальной защиты под действием Iнам принимаются специальные меры, рассмотренные ниже.

б) Способы предотвращения работы защиты от бросков тока намагничивания

Наиболее простым и ранее широко применявшимся является способ замедления защиты па время порядка 1 с. Однако при этом терялось наиболее ценное свойство защиты — ее быстродействие. Применялись и другие, более сложные способы отстройки от токов намагничивания с сохранением быстродействия (блокировки от понижения напряжения, торможение от токов высших гармоник и т. д.).

Опыт эксплуатации показал, что эти способы или себя не оправдали, или приводили к

423

430