поврежденного участка АВ имеют одинаковый знак и направление от шин в линию.

В случае же внешнего к. з. (точка К2) направление и знаки мощности по концам защищаемой линии оказываются различными. На ближайшем к месту повреждения конце линии мощность к. з. SВ отрицательна и направлена к шинам, а на удаленном положительна и направлена от шин в линию.

Из этого следует, что, сравнивая направления мощности по концам линии, можно определить, где возникло повреждение: на линии или за ее пределами.

Такое сравнение осуществляется при помощи реле мощности М (рис. 12-1, б), которые устанавливаются на обоих концах линии и включаются так, чтобы при к. з. на защищаемой линии они разрешали действие защит на отключение.

Поэтому при к. з. в точке К (рис. 12-1, б) подействуют на отключение только защиты 3 и 4, установленные на поврежденной линии ВС. На неповрежденной линии АВ реле мощности защиты 1 замыкает свои контакты, разрешая ей действовать на отключение. Однако на приемном конце линии АВ реле мощности защиты 2 под влиянием мощности к. з., направленной к шинам, размыкает свои контакты, чем запрещает действие на отключение своей защиты и одновременно блокирует действие защиты 1 посылкой блокирующего сигнала тока высокой частоты по проводам этой же линии. Блокирующий ток посылается специальными генераторами токов высокой частоты ГВЧ (рис. 12-2), управляемыми реле мощности М, и принимается специальными приемниками токов высокой частоты ПВЧ, настроенными на ту же частоту, что и генераторы.

Приняв высокочастотный сигнал, приемники выпрямляют полученный ток и подают его в обмотку блокирующего реле Б, которое размыкает цепь отключения своей защиты, не позволяя ей действовать на отключение.

При к. з. на защищаемой линии блокирующий сигнал высокой частоты отсутствует, так как реле мощности, срабатывая, не позволяют действовать передатчикам высокой частоты. В этом случае контакты блокирующих реле остаются замкнутыми, разрешая реле мощности действовать на отключение.

Таким образом, блокирующий ток высокой частоты появляется в линии только при внешних к. з., обеспечивая селективную работу защиты. Зона действия защиты ограничивается трансформаторами тока, питающими реле мощности.

На рассмотренном принципе выполняются защиты, сравнивающие направления мощностей в фазах или мощности нулевой или обратной последовательности. Реле мощности в

301

двух последних случаях включаются через соответствующие фильтры на токи и напряжения нулевой или обратной последовательности.

Из принципа действия направленной высокочастотной защиты следует, что защита состоит из двух комплектов (А и В на рис. 12-2), каждый из комплектов содержит релейную часть, реагирующую на направление мощности к. з., и в. ч. часть, генерирующую и принимающую токи высокой частоты.

12-3. ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ЧАСТЬ ЗАЩИТЫ а) Канал токов высокой частоты

Высокочастотным (в. ч.) каналом называют путь, по которому замыкаются токи высокой частоты, используемые для блокировки защиты.

На рис. 12-3 показан в. ч. канал по схеме фаза — земля, при которой ток высокой частоты передается по одному из проводов линии и возвращается по земле.

На каждом конце линии устанавливается в. ч. пост 1, состоящий из передатчика ГВЧ, генерирующего токи высокой частоты, и принимающего их приемника ПВЧ. Выходная цепь в. ч. поста подключается одним зажимом к земле, а вторым — к линии электропередачи через кабель 2, фильтр присоединения 3 и конденсатор связи 4. По концам провода линии, используемого для передачи токов высокой частоты, устанавливаются заградители 5, запирающие выход токами высокой частоты за пределы линии.

Второй способ передачи высокочастотных сигналов по схеме «фаза — фаза» с использованием двух проводов линии требует больше аппаратуры и в Советском Союзе не применяется.

Часть энергии, генерируемой передатчиком, теряется в элементах канала, т. е. в кабеле, фильтрах присоединения, конденсаторах связи, проводах линии высокого напряжения, и уходит через заградители. Поэтому в. ч. передатчик должен с некоторым запасом перекрывать потери в канале, обеспечивая достаточный уровень мощности в. ч. сигнала, поступающего на приемник противоположного конца.

Потери энергии, происходящие при передаче в. ч. сигнала

(рис. 12-4), называются з а т у х а н и е м и условно харак-

теризуются величиной

где Рвх — мощность на входе рассматриваемого элемента канала (в начале элемента); Рвых — мощность, получаемая на его выходе (в конце элемента).

За единицу затухания принимается непер (Нп). Затухание каналов в. ч. защиты в зависимости от протяженности линии высокого напряжения колеблется от 1 до 2 Нп.

б) Высокочастотный пост

Для в. ч. защит линий НО и 220 кВ отечественной промышленностью выпускаются в. ч. посты типа ПВЗК1Л-581 на электронных лампах и посты на полупроводниках. Для линий 330 —500 кВ, имеющих большое затухание и более высокий уровень помех, выпускаются посты с повышенной мощностью типа ПВЗД на электронных лампах, разработаны посты на полупроводниках типа ПВЗП [Л. 55, 57]. Каждый в. ч. пост (рис. 12-5) состоит из передатчика и приемника.

Задающий генератор передатчика ЗГ является источником тока высокой частоты. Он (рис. 12-6) вы полнен по индуктивной трехточечной схеме с кварцевым резонатором, обеспечивающим стабилизацию частоты (на рис. 12-6 не показан), и находится в режиме непрерывной работы. Мощность задающего генератора очень мала, поэтому устанавливаются промеж у- точный каскад УВЧ, являющийся усилителем напряжения, и усилитель мощности УМ. Линейный фильтр ЛФ служит для повышения входного сопротивления на частотах, отличных от рабочей частоты данного канала.

Пуск передатчика осуществляется подачей плюса постоянного тока на аноды и экранные сетки ламп усилителя мощности, а останов — подачей минуса на пентодную сетку лампы генератора. Управление передатчиком производится от релейной части защиты (реле РУ). Входной сигнал, получаемый приемником, усиливается с помощью УВЧ, выпрямляется детектором Д и затем после усиления усилителем постоянного тока УПТ поступает в блокирующее реле БР релейной части защиты.

Передатчик поста с повышенной мощностью в отличие от показанного на рис. 12-5 имеет дополнительный блок усиления.

Все приемопередатчики рассчитаны на работу в диапазоне частот от 40 до 300 кГц. Генератор и приемник настраиваются на одну частоту.

Передатчики ПВЗК и ПВЗП имеют выходную мощность около 10 Вт при частоте 100 кГц и около 3—5 Вт при частоте 300 кГц. У передатчика ПВЗД отдаваемая мощность не менее 600 Вт.

в) Элементы высокочастотного канала

В ы с о к о ч а с т о т н ы й к а б е л ь 2 (рис. 12-3). а качестве в. ч. кабеля используется кабель типа

303

ФКБ, который является одножильным кордельным кабелем со свинцовой оболочкой и броней из стальной ленты. Входное сопротивление кабеля близко к 100 Ом, затухание 0,2 Нп на 1 км при частоте 100 кГц.

Ф и л ь т р п р и с о е д и н е н и я 3 (рис. 12-3) согласовывает (уравнивает) входное сопротивление кабеля с входным сопротивлением линии, соединяет нижнюю обкладку конденсатора связи с землей, образуя, таким образом, замкнутый контур для токов высокой частоты, и компенси рует емкость конденсатора связи, что позволяет уменьшить до минимума сопротивление конденсатора для токов высокой частоты.

Фильтр присоединения представляет собой воздушный трансформатор с отпайками, позволяющими менять самоиндукцию его обмоток и взаимную индукцию между ними. В цепи обмотки L1 включен конденсатор связи С, а в цепи обмотки L2 — конденсатор С2 фильтра. Фильтр присоединения свободно пропускает токи только в определенном рабочем диапазоне частот. При этих частотах затухание фильтра относительно мало (порядка 0,15— 0,25 Нп), а за пределами рабочих частот резко возрастает. Фильтр присоединения ОФП-4, выпускаемый отечественной промышленностью, выполняется на три диапазона, охватывающие частоты 50—300 кГц. Для линий 500 кВ выпускается фильтр ОКФП-500, рассчитанный на работу с конденсатором емкостью 525 пФ.

Параллельно обмотке L1 фильтра включается разрядник Р. При пробое конденсатора связи при перекрытии его изоляции разрядник срабатывает и создает надежный путь для отвода в землю токов

к. з.

За г р а д и т е л ь 5 (рис. 12-3) преграждает выход токов высокой частоты за пределы линии. Со-

противление заградителя zзагр зависит от частоты f. Для токов высокой частоты, передаваемых по данному каналу, zзагр велико, а для токов промышленной частоты (50 Гц) оно очень мало.

Заградитель представляет собой резонансный контур (рис силовой индуктивной . 12-7, а), настроенный на определенную частоту — частоту в. ч. поста; он состоит из силовой индуктивной катушки Lк и элемента настройки, вы-

полненного в виде регулируемой емкости С.; Величина С подбирается так, чтобы контур заградителя был настроен в резонанс (тока) на заданную

частоту fр, т. |

е. чтобы ωLk = 1/ωС. Такой заградитель называется р е з о н а н с ным или о д н о ч а - |

с т о т н ы м . |

При резонансной частоте сопротивление контура имеет максимальное значение (рис. 12-8) и |

носит активный характер. |

|

|

|

Резонансное |

сопротивление |

заградителя должно быть не меньше 1000 Ом. |

Дл я защиты |

конденсатора С от грозовых и коммутационных перенапряжений устанавливается |

разрядник Р. |

|

|

|

Силовая катушка заградителя рассчитывается на прохождение ра- |

|

|

бочих токов нагрузки и тока к. з. Выпускаемые отечественной |

про- |

|

|

мышленностью заградители КЗ-500 рассчитаны на рабочий ток 700 А |

|

|

с пределами настройки 50—300 кГц. |

|

|

|

|

|

Кроме резонансных, применяются ш и р о к о п о л о с н ы е |

загра- |

дители (рис. 12-7, б и 12-8), запирающие токи в довольно широком диапазоне частот f1— f2. Такие заградители нужны для каналов, по которым одновременно передается несколько сигналов с разными частотами.

12-4. НАПРАВЛЕННАЯ ЗАЩИТА С ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ БЛОКИРОВКОЙ а) Основные элементы защиты

Упрощенная схема, поясняющая принцип выполнения и действия направленных в. ч. защит, показана на рис. 12-9. Защита состоит из трех основных элементов: пускового органа, органа направления мощности и блокирующего реле Б.

П у с к о в о й о р г а н защиты выполняется при помощи двух комплектов реле, один из которых (реле П2) пускает передатчик высокочастотного поста, а второй (реле П1) управляет цепью отключения защиты. Для пуска защиты при междуфазных к. з. применяются токовые реле, включенные на ток фазы, а в случае недостаточной их чувствительности — реле сопротивления. Пуск защит в комплектах от замыканий на землю обычно осуществляется посредством реле, реагирующих на ток нулевой последовательности. В некоторых схемах для пуска защит используется реле тока и напряжения обратной последова-

тельности.

О р г а н н а п р а в л е н и я м о щ н о с т и М осуществляется посредством обычных реле мощности.

Взащитах, реагирующих на междуфазные к. з., к реле мощности подводятся ток и напряжение сети по известным схемам (в большинстве случаев по 90-градусной).

Вкомплектах от замыканий на землю реле мощности включается на ток и напряжение нулевой последовательности. В защитах от несимметричных к. з. реле мощности питается током и напряжением обратной последовательности.

Реле мощности замыкает свои контакты при мощности к. з., направленной от шин в линию; срабатывая, оно останавливает передатчик (при помощи реле ПР), подает ток в рабочую обмотку блокирующего реле Б и замыкает цепь отключения защиты. При направлении мощности к шинам реле М не действует и разрешает пуск передатчика. Реле мощности, реагирую-

щее на Sо и S2, действуют при обратных направлениях мощности.

Б л о к и р у ю щ е е р е л е Б управляется током высокой частоты. При наличии высокочастотного сигнала блокирующее реле размыкает цепь отключения, не позволяя защите действовать. В качестве блокирующего реле обычно используется поляризованное реле с двумя обмотками — р а б о ч е й и т о р м о з н о й . Рабочая обмотка получает питание при срабатывании реле мощности и действуют на замыкание контактов поляризованного реле. Тормозная обмотка питается выпрямленным током высокой частоты, получаемым из анодной цепи приемника, и действует на размыкание контактов реле. При одновременном питании рабочей и тормозной обмоток реле не действует, так как тормозной момент преобладает над рабочим.

б) Работа защиты в различных режимах

Пр и в н е ш н е м к .з. на обоих концах линии срабатывают пусковые реле П1 и П2. Они пускают передатчики и подают плюс к контактам реле мощности М. На питающем конце линии, где мощность к. з. направлена от шин в линию, реле мощности срабатывает, останавливает передатчик своего комплекта, подает плюс к контактам блокирующего реле Б и ток в его рабочую обмотку, подготавливая, таким образом, защиту к действию. Однако цепь отключения защиты остается разомкнутой контактами блокирующего реле, в тормозную обмотку которого поступает блокирующий ток с противоположного конца линии. На противоположном (ближнем к месту повреждения) конце линии мощность к. з. направлена к шинам,

поэтому реле мощности на этом конце линии не действует, разрешая реле П2 запустить передатчик, который посылает блокирующий ток высокой частоты. Этот ток, принятый и выпрямленный приемниками обоих постов, поступает в тормозные обмотки блокирующих реле Б и не позволяет им действовать. Благодаря этому предотвращается срабатывание защиты на питающем конце линии и дополнительно осуществляется блокировка защиты на приемном конце линии, цепь отключения которой уже разомкнута контактами реле мощности. Таким образом, при внешнем к. з. блокирующий высокочастотный импульс посылается только с того конца линии, где контакты реле мощности разомкнуты, что и обеспечивает селективность защиты.

Пр и к. з. в з о н е и двустороннем питании места повреждения мощность к. з. на обо-

их концах линии направлена от шин в линию. В обоих комплектах защиты срабатывают пусковые реле П1 и П2 и реле мощности М. Реле мощности размыкают при помощи промежуточного реле ПР цепь пуска в. ч. поста. Вследствие бездействия обоих передатчиков ток высокой частоты отсутствует и блокирующие реле срабатывают, разрешая защите произвести отключение линии.

П р и к а ч а н и я х , обычно сопровождающихся возрастанием тока и снижением напряжения, пусковые реле тока и сопротивления могут приходить в действие. Поэтому поведение защиты в этих условиях будет зависеть от поведения реле мощности, которое зависит от положения точки электрического центра качаний. Если последний окажется в пределах защищаемой линии (см. §13-2), то знаки мощности по ее концам будут положительными (т. е. направленными от шин в линию). В этом случае защита подействует неправильно и отключит линию. На всех остальных участках сети, где электрический центр расположен вне линии, направления мощности по их концам будут различными и защита будет блокироваться, как и в условиях внешних к. з.

Для предотвращения неправильных отключений применяется специальная блокировка, запрещающая работать защите при качаниях (см. § 13-3).

Пусковые реле, реагирующие на составляющие нулевой или обратной последовательностей, при качаниях, возникающих в симметричном режиме, не действуют, поэтому для таких защит блокировок от качаний не требуется.

в) Особенности пускового органа защиты

Из принципа действия защиты и работы схемы следует, что непременным условием пра-

вильной работы защиты при внешних к. з. является пуск высокочастотного передатчика на ближнем к месту к. з. (т. е. приемном) конце линии. При несогласованной чувствительно-

сти пусковых реле на противоположных концах линии это условие может быть нарушено. Так, например, если при внешнем к. з. реле П2 (рис. 12-9), пускающее в. ч. передатчик на приемном конце линии, не сработает из-за недостаточной чувствительности, а реле П1, пускающее защиту на питающей стороне линии, окажется более чувствительным и подействует, то защита на питающем конце неправильно отключит линию из-за отсутствия блокирующего сигнала с приемного конца.

Для исключения этого пусковой орган выполняется из двух к о м п л е к т о в р е л е : одного — П2 для пуска высокочастотной части и второго — П1 в цепи отключения. При этом реле П2

должно быть в 1,5—2 раза чувствительнее реле П1 на своем и противоположном концах линии. При выполнении этого условия имеется полная гарантия, что более чувствительные реле П2 обеспечат пуск в. ч. передатчика, если пришли в действие более грубые пусковые реле П1 в цепи отключения. Такой принцип пуска предусмотрен в схеме, показанной на рис. 12-9.

И м е е т с я и в т о р о й с п о с о б , при котором пусковой орган состоит из одного комплекта, управляющего как высокочастотной, так и релейной частями защиты. В этом случае пусковые реле на каждом конце линии пускают в. ч. пост своего комплекта и одновременно осуществляют пуск поста на противоположной стороне линии. Такой принцип пуска получил название д и с т а н ц и о н н о г о ; схема его выполнения рассматривается в § 12-5.

При дистанционном пуске несогласованность в чувствительности пусковых реле на любом конце линии не представляет опасности, так как при работе одного пускового реле запускаются оба поста и блокирующий импульс с приемного конца линии будет, таким образом, обеспечен, даже если установленное там пусковое реле не подействует.

Уставки п у с к о в ы х р е л е . Оба пусковых комплекта реле П1 и П2 должны быть отстроены от максимальной нагрузки если они на нее реагируют) и надежно действовать при к. з. на противоположном конце защищаемой линии. Т о к о в ы е р е л е отстраиваются от нагрузки по формуле

а р е л е с о п р о т и в л е н и я — по формуле

при φр = φнагр. В обоих случаях кн> 1.

Исходя из этого уставка пусковых реле П2, пускающих в. ч. передатчик, выбирается по

выражению |

(12-2) |

или (12-3), а уставки пус- |

ковых |

реле |

П1, |

управляющих цепью от- |

ключения, принима- |

ются в 1,5—2 раза грубее |

уставок на П2 по соображениям, приведенным выше.

Чувствительность реле, управляющих отключением, проверяется по к. з. на противоположном конце линии, коэффициент чувствительности должен быть в худшем случае не меньше 1,5—2.

По принципу своего действия защита не реагирует на перегрузки, поскольку в этом режиме мощности по концам линии имеют разные направления, так же как и при внешнем к. з. Поэтому для повышения чувствительности можно не считаться с маловероятными или кратковременными перегрузками (например, токами самозапуска и т. п.) и отстраивать реле П2 от нормальной нагрузки. При этом пусковые реле П1, управляющие цепью отключения, должны быть отстроены от максимальной нагрузки.

Реле, питающиеся от фильтра тока или напряжения нулевой и обратной последовательностей, на нагрузку не реагируют, но их необходимо отстраивать от небаланса, возможного в условиях нагрузки. Величину небаланса оценивают на основании данных опыта и проверяют непосредственным измерением при включении защиты.

г) Контроль исправности высокочастотного канала и приемопередатчиков

Нарушение высокочастотного канала или неисправности в постах, в частности повреждение электронных ламп, приводят к неправильной работе защиты при внешних к. з. В связи с этим в схеме защиты предусматривается устройство контроля за исправностью высокочастотной аппаратуры. Для этой цели установлены кнопка К и миллиамперметр тА (рис. 12-9). Периодически дежурный персонал, нажимая кнопку К, пускает передатчик и по показанию миллиамперметров, установленных в выходной цепи приемников, проверяет величину тока приема на обоих концах линии. Цепь от кнопки К заводится через контакты реле ПР, с тем чтобы проверка не препятствовала правильной работе защиты, если во время ее проведения возникает внешнее к. з. За последнее время разработаны и применяются автоматические устройства для проверки исправности канала с пуском от часов в определенное время суток.

12-5. РАЗНОВИДНОСТИ НАПРАВЛЕННЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЗАЩИТ И ИХ СХЕМЫ

а) Направленная защита с высокочастотной блокировкой

Защита состоит из д в у х комплектов: одного от междуфазных к. з., сравнивающего направление мощности в фазах, и второго от замыканий на землю, реагирующего на знак мощности нулевой последовательности. Каждый комплект выполняется по схеме, приведенной на рис. 12-9. В комплекте от междуфазных к. з. в качестве органа мощности М служат реле мощности, включенные на ток фазы и соответствующее напряжение (по принятым схемам), а в качестве пусковых реле П1 и П2 используются реле, реагирующие на ток или сопротивление фазы.

Комплект от замыканий на землю выполняется при помощи реле мощности, включенного на мощность нулевой последовательности. Пусковыми реле служат токовые реле, реагирующие на ток нулевой последовательности.

При к. з. на землю предусматривается блокировка междуфазного комплекта для предупреждения неправильного действия его под влиянием токов в неповрежденных фазах. Комплект от междуфазных к. з. должен иметь блокировку от качаний, а в защитах с пуском от реле сопротивлений — и блокировку от неисправностей в цепях напряжения.

307

Несмотря на простоту принципа действия, полные схемы подобных защит получаются достаточно многорелейными и сложными. При этом нужно учитывать, что по своему принципу действия направленная защита с в. ч. блокировкой не реагирует на к. з. за пределами защищаемой линии, поэтому ее приходится дополнять резервными защитами, что еще больше усложняет исполнение защиты. В большинстве случаев в качестве резервной защиты используются дистанционная защита от междуфазных к. з. и ступенчатая защита нулевой последовательности от замыканий на землю.

б) Дистанционная защита в сочетании с высокочастотной блокировкой

Дистанционная защита имеет органы направления мощности (самостоятельные или в сочетании с дистанционными) и пусковые реле.

Используя эти элементы и добавляя к ним блокирующее реле и высокочастотную часть, можно получить комбинированную защиту, выполняющую функции основной и резервной с меньшим числом реле, чем в предыдущем варианте. Блокирующее реле в схеме комбинированной защиты шунтирует реле времени второй зоны, разрешая защите действовать без выдержки времени, при к. з. на защищаемой линии.

Такая комбинированная защита при помощи в. ч. блокировки обеспечивает мгновенное двустороннее отключение к. з. в пределах защищаемой линии. Комплект же дистанционной защиты позволяет отключать к. з. на шинах, резервировать защиты следующего участка, а также служит резервом при к. з. на защищаемой линии в случае отказа в. ч. блокировки или ее отсутствия.

Характеристика дистанционной защиты с в. ч. блокировкой приведена на рис. 12-10, штриховкой отмечено ускорение, достигаемое с помощью в.ч. блокировки.

Общий принцип исполнения таких схем можно уяснить из рис. 12-11.

Пусковые реле РП1 и РП2 и орган направления мощности РМ (или направленный дистанционный орган) дистанционной защиты управляют работой в. ч. поста (генератора и приемника) и блокирующего реле РБ, как показано на схеме. При к. з. на защищаемой линии, когда в. ч. генераторы с обеих сторон линии остановлены, блокирующее реле РБ шунтирует контакты реле времени РВII второй (или третьей) зоны дистанционной защиты и она срабатывает без выдержки времени. При внешнем к. з. блокирующее реле не действует и защита работает как дистанционная, резервируя следующий участок сети с помощью второй и третьей зон.

Для предупреждения неправильной работы при качаниях цепь блокирующего реле заведена через контакты блокировки от качаний БК дистанционной защиты.

По рассмотренной схеме выполняется сочетание дистанционной защиты ПЗ-158 и ПЗ-2 с в. ч. блокировкой. В качестве чувствительного пускового реле РП1, пускающего в. ч. генератор, используются пус-

ковые реле блокировки от качаний, реагирующей на появление I2 и I0 или U2 и Uо. Органом, контролирующим направление мощности РМ, служат направленные дистанционные реле третьей, зоны. Одновременно эти реле выполняют функции второго (более грубого) пускового реле РП2, пускающего блокирующее реле РВ и

замыкающего цепь останова в. ч, генератора.

Для осуществления в. ч. блокировки панель дистанционной защиты дополняется приставкой, которая содержит блокирующее реле

РБ.

Поскольку дистанционная защита используется в Советском Союзе только как защита от междуфазных к. з., необходимо предусматривать аналогичное сочетание резервной защиты нулевой последовательности с в. ч. блокировкой. Полная схема подобной защиты дана на рис. 12-12. Жирными линиями показаны дополнения, обусловленные в. ч. блокировкой.

Преимущество комбинированного исполнения направленной в. ч. защиты с резервной заключается в уменьшении числа реле, на что уже указывалось выше. Недостатком совмещения резервной и основной защит являет-

ся отсутствие взаимного резервирования между ними, имеющее место при раздельном исполнении.

в) Фильтровая направленная защита с высокочастотной блокировкой

В фильтровых защитах орган направления мощности и орган пуска реагируют на составляющие обратной последовательности. Такое исполнение защиты дает ряд преимуществ.

Фильтровые защиты получаются односистемными (с одним реагирующим органом на три фазы), они не реагируют на нагрузку и качания в симметричных режимах и обладают высокой чувствительностью. В СССР разработаны фильтровые защиты от несимметричных к. з. и от всех видов повреждений.

Ф и л ь т р о в ы е з а щ и т ы от н е с и м м е т р и ч н ы х п о в р е ж д е н и й отличаются особой простотой. Они могут выполняться с одним реле мощности, совмещающим в себе функции органа мощности и органа пуска. На рис. 12-13 представлена схема с реле мощности М двустороннего действия. Реле М включено на ток и напряжение обратной последовательности через соответствующие фильтры. Вторым элементом схемы является блокирующее реле РБ, действующее, как и в предыдущих схемах. При внешнем к. з.

реле мощности на приемном конце линии замыкает контакты 2 и пускает в. ч. генератор, который посылает блокирующий импульс на питающий конец линии, где реле мощности М замыкает контакт 1. Блокирующее реле РБ не позволяет защите сработать на отключение При к. з. в зоне реле мощности на обоих концах линии замыкают контакты 1, в. ч. генераторы бездействуют и реле РБ срабатывает на отключение с обеих сторон линии.

При симметричных к. з. защита не действует. Для устранения этого дефекта защиту можно дополнить комплектом от трехфазных к. з.

Ф и л ь т р о в а я з а щ и т а от в с е х в и - д о в к. з. Известно два варианта ее исполнения: с реле мощности обратной последовательности, переключаемым при симметричных к. з. на мощность фазы, и с трехфазным быстродействующим реле мощности обратной последовательности, реагирующим и при симметричных к. з. на мощность S2, возникающую в начале к. з. Последний вариант разработан ВНИИЭ для линий 750 кВ.

Защита по первому варианту основана на следующих принципах [Л. 23]: 1. В качестве органа направления мощности используется одно реле, включенное на мощность обратной п оследовательности, которое при трехфазных к. з. переключается пусковым орга ном на

фазный ток и линейное напряжение.

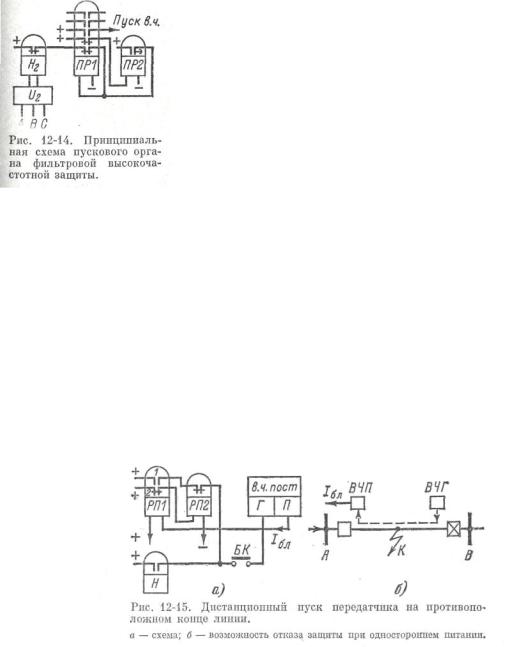

2. Пуск релейной и в. ч. частей защиты осуществляется одним реле при всех видах к. з. Это реле реагирует на появление U2 или I2. Чтобы обеспечить действие защиты при трехфазных к. з., пусковой орган фиксирует (запоминает) на некоторое время появление кратковременной несимметрии, возникающей в начале трехфазного повреждения. Схема пускового органа с фиксацией кратковременного действия пускового реле Н2 приведена на рис. 12-14.

Нормально обмотка промежуточного реле ПР1 обтекается током, цепь которого проходит через замкнутые контакты реле Н2 и ПР1. При срабатывании реле Н2 цепь тока, питающего обмотку реле ПР1, прерыва-

ется и реле отпадает, производя пуск защиты. Одновременно реле ПР1 размыкает цепь своей обмотки и вследствие этого не может возвратиться в исходное положение до тех пор, пока в его обмотку не будет подан ток контактами реле ПР2. Как видно из схемы (рис. 12-14), нормально реле ПР2 питается током и находится в подтянутом состоянии. При действии ПР1 ток в реле прерывается и оно отпадает с выдержкой времени порядка 0,3—0,5 с, при этом контакт ПР2 замыкается и подает ток в реле ПР1, возвращая его в нормальное положение. Благодаря особенностям схемы пуска ПР1, оно отзывается на любое кратковременное действие реле Н2, фиксируя появление U2 в начальный момент трехфазного к. з. на время (0,3—0,5 с), достаточное для действия защиты.

При двухфазных и однофазных повреждениях U2 появляется на все время к. з., действие схемы в этом случае понятно из чертежа (рис. 12 -14).

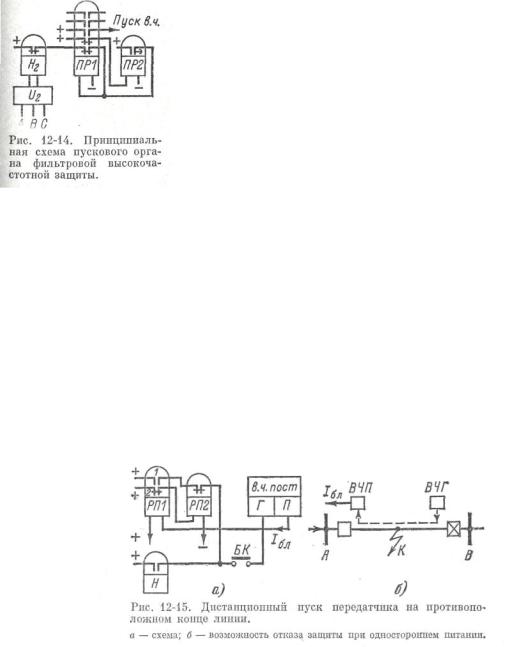

3. Д и с т а н ц и о н н ы й п у с к генератора в. ч. При действии пускового реле на о дном конце линии с помощью специальной схемы (рис. 12-15, а) производится д и c т а н ц и о н н ы й пуск генератора высокой частоты на противоположной стороне. Д и с т а н ц и о н н ы й п у с к осуществляется с помощью промежуточного реле РП1, включенного на ток Iбл приемника высокой частоты П, и второго вспомогательного реле РП2 для возврата схемы. При пуске генератора на противоположном конце линии приемник данной стороны принимает высокочастотный сигнал и дает ток в реле РП1. Последнее срабатывает и контактом / пускает генератор Г на данном конце линии.

При этом реле РП1 получает питание от этого же генератора и поэтому само по себе не может возвратиться в исходное положение. Для возврата реле РП1 и прекращения пуска генератора служит реле РП2. Оно срабатывает (отпадает) при действии реле РП1 и размыкает с замедлением порядка 0,4 с цепь пуска генератора.

Дистанционный пуск может привести к отказу защиты при односторон нем питании поврежденной линии (рис. 12-15, б), если к. з. на приемном конце линии В отключается раньше, чем на питающем А, или если линия и момент повреждения находилась под напряжением. В этих случаях генератор в. ч. на приемном (отключенном) конце линии, запущенный дистанционно, посылает импульс в. ч., блокирующий защиту на питающем конце, не давая ей работать. Для исключения этого недостатка цепь пуска генератора заведена через блок-контакты БК выключателя (рис. 12-15, а). При отключении выключателя блок-контакты размыкаются и возможность пуска в. ч. генератора исключается.

12-6. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНАЯ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ЗАЩИТА

а) Принцип действия

Дифференциально-фазная высокочастотная защита основана на сравнении фаз тока по концам защищаемой линии.

Считая положительными токи, направленные от шин в линию, находим, что при внеш-