нитного пускателя обычно возлагается на последовательно с ним включаемые предохранители.

М а г н и т н ы е п у с к а т е л и (рис. 18-18) в большинстве случаев не имеют защелки и во включенном положении удерживаются действием электромагнита К, обмотка которого подключена на напряжение питания.

Включение магнитного, пускателя осуществляется нажатием кнопки В (включение). При этом замыкается цепь обмотки удерживающего электромагнита, якорь которого притягивается и замыкает механически связанные с ним силовые контакты.. Кнопка В имеет самовозврат, поэтому после ее размыкания цепь обмотки электромагнита остается замкнутой через вспомогательный контакт Б, шунтирующий кнопку В. Для отключения пускателя вручную служит кнопка О (отключение), при нажатии которой разрывается цепь удерживания электромагнита и якорь его, отпадая, размыкает силовые контакты. При понижении напряжения питающей сети электромагнит отпадает и двигатель отключается, чем осуществляется защита минимального напряжения. После восстановления напряжения магнитный пускатель сам включиться не может и включение его должно вновь осуществляться вручную. Для ответственных электродвигателей это является существенным недостатком. Для его устранения кнопка В шунтируется ключом или рубильником Р (показан пунктиром). При замкнутом рубильнике после восстановления напряжения электромагнит пускателя вновь притягивает якорь и включает двигатель, так как цепь его обмотки остается замкнутой.

При необходимости осуществить на электродвигателе, помимо предохранителей, защиту от перегрузки последовательно в цепь самоудерживания электромагнита вводится выходной контакт защиты 3. Для защиты от перегрузки электродвигателей низкого напряжения, управляемых контакторами, допускается применение тепловых реле. Магнитный пускатель, являющийся по принципу индивидуальной защитой электродвигателя, весьма прост в эксплуатации.

18-9. РАСЧЕТ ТОКОВ САМОЗАПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ИХ ЗАЖИМАХ

а) Общие положения

Расчет самозапуска необходим для выбора уставок защит источников питания, а также для определения предельной мощности самозапускающихся электродвигателей. Задача расчета сводится к определению суммарного тока самозапуска электродвигателей IпΣ и остаточного напряжения на их зажимах Uост.

Расчет самозапуска выполняется для наиболее тяжелого режима при остановленных электродвигателях (s = 1).

б) Расчет самозапуска электродвигателей

Ниже рассмотрен расчет самозапуска остановленных электродвигателей при питании их от шин источника «бесконечной мощности» через трансформатор или реактор.

Расчет самозапуска от генератора, мощность которого соизмерима с мощностью самозапускающихся электродвигателей, более сложен.

Целью расчета является определение суммарного тока двигателей и остаточного напряжения на их зажимах при самозапуске.

Как было указано выше, ток в момент пуска или самозапуска отдельного электродвигателя равен току трехполюсного к. з. за сопротивлением остановленного двигателя.

При самозапуске группы электродвигателей (рис. 18-19) их результирующее сопротивление zР.Д находится путем параллельного сложения сопротивлений электродвигателей, участвующих в самозапуске:

18-10. ЗАЩИТА СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

а) Некоторые особенности синхронных электродвигателей

При рассмотрении защиты синхронных электродвигателей необходимо учитывать их особенности. Отметим наиболее важные из них:

1. Пуск большинства синхронных электродвигателей производится при отсутствии возбуждения прямым включением в сеть. Для этой цели на роторе синхронного электродвигателя предусматривается дополнительная короткозамкнутая обмотка, выполняющая во время пуска ту же роль, что и в короткозамкнутом асинхронном электродвигателе. Когда скольжение двигателя приближается к нулю, включается возбуждение и электродвигатель втягивается в синхронизм под влиянием появляющегося при этом синхронного момента.

Во время пуска синхронный электродвигатель потребляет из сети повышенный ток, который по мере уменьшения скольжения затухает, так же как и у асинхронного электродвигателя. Для уменьшения понижения напряжения и величины пусковых токов мощные синхронные электродвигатели пускаются через реактор, который затем шунтируется. Защиты синхронных электродвигателей, как и защиты асинхронных электродвигателей, должны быть отстроены от токов, возникающих при их пуске или самозапуске, имеющих место при восстановлении напряжения в сети.

2. Момент синхронного электродвигателя зависит от напряжения сети UД, э. д. с. электродвигателя Еd и угла сдвига δ между Uд и Еd. Без учета потерь в статоре и роторе

где хd и хq — продольное и поперечное реактивные сопротивления двигателя.

При постоянных значениях Uд и Еd каждой нагрузке электродвигателя соответствует определенное значение угла δ.

В случае понижения напряжения в сети, как следует из выражения (18-14), момент Мд уменьшается. Если при этом он окажется меньше момента сопротивления Мс механизма, то устойчивая работа синхронного электродвигателя нарушается, возникают качания и электродвигатель выходит из синхронизма. Нарушение устойчивости возможно также при перегрузке электродвигателя или снижении возбуждения.

Эффективным средством повышения устойчивости электродвигателя является форсировка возбуждения, увеличивающая Еd. Опыт показывает, что при глубоких понижениях напряжения (до нуля) синхронные электродвигатели, работающие с номинальной нагрузкой, выходят из синхронизма, если перерыв питания превосходит 0,5 с.

При нарушении синхронизма скорость вращения электродвигателя уменьшается и ои переходит в асинхронный режим. При этом в пусковой обмотке и цепи ротора появляются токи, создающие дополнительный асинхронный момент, под влиянием которого синхронный электродвигатель может остаться в работе с некоторым скольжением. На асинхронный момент электродвигателя накладывается момент, обусловленный током возбуждения в роторе, имеющий переменный знак. Поэтому результирующий момент электродвигателя имеет переменную величину, что вызывает колебания скорости вращения ротора и тока статора двигателя.

Токи, появляющиеся в статоре, роторе и пусковой обмотке электродвигателя при асинхронном режиме, вызывают повышенный нагрев их, поэтому длительная работа синхронных электродвигателей в асинхронном режиме с нагрузкой больше 0,4—0,5 номинальной недопустима.

В связи с этим появляется необходимость в специальной защите от а с и н х р о н н о -

г о режима. Защита от асинхронного режима должна или осуществить ресинхронизацию

484

электродвигателя, или отключить его. Ресинхронизаци я состоит в том, что с электродвигателя снимается возбуждение {при этом его асинхронный момент повышается и скольжение уменьшается), через некоторое время включается возбуждение и двигатель вновь втягивается в синхронизм. Признаком нарушения синхронизма электродвигателя является появление колебаний тока в статоре и переменного тока в роторе.

3. Исследования и опыт эксплуатации показывают, что после отключения к. з. или включения резервного источника питания многие синхронные электродвигатели могут самозапускаться, т. е. вновь (сами) втягиваться в синхронизм.

Самозапуск синхронных электродвигателей возможен, если после восстановления напряжения под влиянием возросшего асинхронного момента (пропорционально

U д2 скольжение эле-

ктродвигателя настолько уменьшится, что он сможет снова втянуться в синхронизм. Возможность самозапуска зависит от параметров электродвигателя, его нагрузки и

уровня напряжения.

Ввиду большого значения самозапуска синхронных электродвигателей их защиты должны надежно отстраиваться от токов, возникающих в режиме самозапуска.

б) Защиты, применяемые на синхронных электродвигателях

На синхронных электродвигателях устанавливаются следующие защиты: а) от междуфазных повреждений в статоре; б) от замыканий обмотки статора на землю; в) от перегрузки; г) от асинхронного режима;

д) от понижения напряжения.

З а щ и т а от м е ж д у ф а з н ы х п о в р е ж д е н и й является основной и обязательной защитой любого синхронного двигателя. Она выполняется мгновенной в виде токовой отсечки или продольной дифференциальной защиты по такой же схеме, как и у асинхронных электродвигателей. Отличие заключается только в том, что защита синхронного электродвигателя одновременно с выключателем отключает АГП. Ток срабатывания отсечки отстраивается от пусковых токов и токов самозапуска электродвигателя. При этом в случае прямого пуска синхронного электродвигателя от сети пусковые токи его за счет меньшего реактивного сопротивления часто получаются большими, чем у равновеликих по мощности асинхронных двигателей.

Крупные синхронные электродвигатели оборудуются обычно продольной дифференциальной защитой. В целях упрощения на электродвигателях до 5 000 кВ • А дифференциальную защиту выполняют двухфазной. На более мощных электродвигателях защиту устанавливают на трех фазах, что позволяет обеспечить быстрое отключение электродвигателя при двойном замыкании на землю (одно в электродвигателе и второе в сети.)

З а щ и т а от з а м ы к а н и й о б м о т к и с т а т о р а э л е к т р о д в и г а т е л я на з е м л ю применяется при токах замыкания на землю больше 10 А. Защита выполняется с действием на отключение таким же образом, как у асинхронных электродвигателей, и поэтому в данном разделе подробнее не рассматривается.

З а щ и т а э л е к т р о д в и г а т е л я от

пе р е -

гр у -

з к и осуществляется при помощи

токового реле, включенного в одну фазу. При наличии постоянного дежурного персонала защита может выполняться с действием на сигнал с Iс . з = 1,25 Iном и выдержкой времени, превышающей по возможности время затухания пусковых токов. При отсутствии дежурного персонала защиту от перегрузки рекомендуется выполнять двумя комплектами, один из которых действует на сигнал, а второй, более грубый — на отключение. Сигнал о перегрузке подается для вызова персонала, который должен прийти в помещение, где находится электродвигатель, и принять меры по его разгрузке. Отключающий комплект выполняется с Iс . з = (1,5 ÷ 1,75) Iном и выдержкой времени, отстроенной от пусковых токов. На электродвигателях с частыми перегрузками может применяться защита с с тепловыми реле, действующими на отключение. Однако тепловые реле следует использовать только в крайних случаях ввиду их относительной сложн ости и только при условии надежности конструкции и достаточной стабильности характеристики.

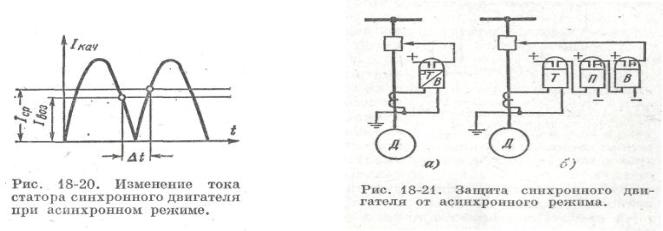

З а щ и т а от а с и н х р о н н о г о р е ж и м а выполняется реагирующей на колебания тока в статоре или роторе двигателя, возникающие в этом режиме (рис. 18-20).

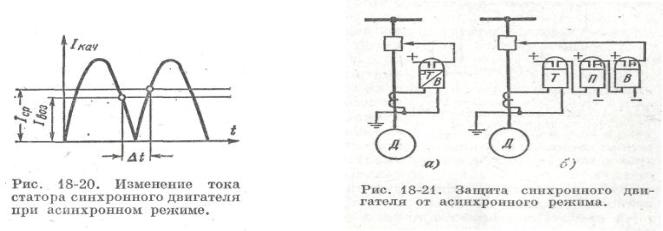

Самой простой защитой является токовая (рис. 18-21). Она выполняется при помощи зависимого токового реле (рис. 18-21, а) или посредством мгновенного токового реле, действующего на вспомогательное промежуточное реле с замедленным размыканием контактов (рис. 18-21, б). Действие этой защиты основано на том, что она не успевает возвратиться за время А{ спада тока между циклами качаний (рис. 18-20) и постепенно, за несколько периодов качаний набирает время и срабатывает на отключение. Ток срабатывания такой защиты (имеется в виду наименьший ток качаний, при котором защита замыкает цепь отключения) определяется не только уставкой на реле, но и зависит от продолжительного периода качаний. Для надежной работы защиты время возврата tвоз (подвижной системы токового реле в схеме на рис. 18-21, а или якоря промежуточного реле в схеме на рис. 18-21,6) должно быть больше времени ∆t (рис. 18-20), в течение которого ток качаний недостаточен для действия реле, т. е. tвоз > ∆t. Выдержка времени защиты выбирается больше времени затухания пусковых токов двигателя.

Для выполнения рассматриваемой защиты применяется реле РТ-80 и РТ-90.

Более совершенной по своему принципу является защита, реагирующая на появление переменного тока в цепи ротора, выполняемая по схеме на рис. 18-22. Нормально в цепи ротора проходит постоянный ток, и защита не действует, так как ток во вторичной обмотке трансформатора тока отсутствует. При качаниях в роторе индуктируется переменный ток, под влиянием которого защита приходит в действие. Чтобы исключить возврат реле времени В в момент спада тока при большом периоде качаний, в схеме предусмотрено промежуточное реле П с замедленным возвратом, которое поддерживает ток в реле времени, если провалы тока не превышают времени отхода якоря. Выдержка времени на защите устанавливается больше продолжительности несимметричных к. з. в сети, во время которых токи обратной последова тельности, возникающие в статоре, индуктируют переменный ток в роторе, могущий вызвать ложное действие защиты.

Вместо трансформатора тока в схеме на рис. 18-22 можно включить дроссель, к зажимам которого подключается токовое . реле Т. Сопротивление дросселя при постоянном токе ничтожно, и поэтому напряжение на его зажимах близко к нулю и ток в реле Т отсутствует. При переменном токе на зажимах дросселя появляется напряжение, достаточное для действия реле Т.

З а щ и т а от п о н и ж е н и я на п р я ж е - н и я является вспомогательной и устанавливается только

вследующих случаях:

1)на электродвигателях неответственных механизмов для облегчения самозапуска ответственных электродвигателей;

2)на электродвигателях, самозапуск которых оказывается невозможным;

3)на электродвигателях ответственных механизмов, произвольный самозапуск которых недопустим по условиям технологии производства или техники безопасности.

Схема защиты выполняется так же, как и асинхронных электродвигателей и синхронных компенсаторов. Уставки защиты зависят от ее назначения. На защитах, установленных для обеспечения самоаапуска ответственных электродвигателей, напряжение срабатывания берется равным уровню напряжения, при котором обеспечивается надежный самозапуск, т. е.

Выдержка времени в этом случае отстраивается от мгновенно действующих защит в сети и принимается равной 0,5 с.

На электродвигателях, самозапуск которых невозможен, напряжение срабатывания берется равным 0,5Uном, исходя из того, что двигатели, работающие с полной нагрузкой, могут выйти из синхронизма при понижении напряжения в сети на 50% или ниже. Выдержка времени, как и в предыдущем случае, принимается равной 0,5 с. На защитах, отключающих электродвигатели по условиям технологии или техники безопасности, напряжение срабатывания выбирается также по уровню, опасному по условиям устойчивости, т. е. Uс.з = 0,5Uном, а время — максимальным ко условию выбега (остановки) электродвигателя (больше времени остановки).

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ЗАЩИТА СБОРНЫХ ШИН

19-1. ВИДЫ ЗАЩИТ ШИН И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Опыт эксплуатации показывает, что, несмотря на благоприятные условия для надзора и ухода за элементами распределительных устройств электростанций и подстанций, повреждения на их шинах все же имеют место. К числу наиболее характерных причин, вызывающих к. з. на шинах, следует отнести: перекрытие шинных изоляторов и вводов выключателей; повреждение трансформаторов напряжения и установленных между шинами и выключателями трансформаторов тока; поломка изоляторов разъединителей и воздушных выключателей во время операций с ними; ошибка обслуживающего персонала при переключениях в распределительных устройствах.

Для отключения к. з., возникающих на шинах электростанций и подстанций, на питающих шины генераторах, трансформаторах и линиях, обычно предусматриваются соот-

ветствующие защиты. В качестве таких защит на генераторах и Трансформаторах служат защиты от внешних к. з., а на линиях — максимальные или дистанционные защиты, однако эти защиты работают при к. з. на шинах с выдержкой времени, имеющей иногда значительную величину.

В то же время по условиям устойчивости, особенно в сетях 110—500 кВ, обычно требуется мгновенное отключение междуфазных к. з. на шинах. В таких случаях появляется необходимостъ в применении специальных защит шин, способных отключать повреждения на них без выдержки времени.

Кроме недостаточной быстроты действия, защиты линий, трансформаторов и генераторов в некоторых случаях не могут обеспечить селективного отключения поврежденной системы шин.

Характерным примером этого может служить подстанция с двумя выключателями на каждом присоединении (рис. 19-1). При к. з., например, на первой системе шин защиты 1 и 2 отключают соответственно выключатели В-1 и В- 2, лишив питания обе системы шин, хотя при данной схеме соединений имеется возможность сохранить в работе всю подстанцию, отключив выключатели В-3 и В-4. Такая ликвидация повреждения может быть обеспечена с помо-

щью специальной защиты шин.

Таким образом, специальные защиты шин применяются в тех случаях, когда защита присоединений не в состоянии обеспечить необходимого быстродействия или селект ивности.

Для прекращения к. з. на шинах их защита должна действовать на отключение всех присоединений, питающих шины. В связи с этим специальные защиты шин приобретают особую ответственность, так как их неправильное действие приводит к отключению целой электростанции или подстанции либо их секции. Поэтому принцип действия защит шин и их практическое выполнение (монтаж) долж-

ны отличаться повышенной надежностью, исключающей какую-либо возможность их ложного действия.

Внастоящее время в качестве быстродействующей и селективной защиты шин получила повсеместное распространение защита, основанная на дифференциальном принципе. На трансформаторах и секционных выключателях, питающих шины, у которых отходящие линии имеют реакторы, в качестве специальной защиты шин применяются токовые отсечки

идистанционные защиты.

Впоследнее время быстрое отключение к. з. на шинах сочетается с автоматическим повторным включением шин (АПВ). Опыт эксплуатации показывает, что некоторая часть к. з. на шинах имеет переходящий характер и при быстром отключении не восстанавливается после повторного включения.

19.2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ШИН

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я з а щ и т а ш и н (рис. 19-2) основывается на том же принципе, что и рассмотренные ранее дифференциальные защиты генераторов, трансформаторов и линий, т. е. на сравнении величины и фазы токов, приходящих к защищаемому элементу и уходящих от него.

Для питания защиты на всех присоединениях устанавливаются трансформаторы тока с одинаковым коэффициентом трансформации пТ (независимо от мощности присоединения).

Дифференциальное реле 1 подключается к трансформаторам тока всех присоединений, так чтобы при первичных токах, направленных к шинам, в нем проходил ток, равный сумме

токов всех присоединений, т. е. Iр == ΣIприс. Тогда при внешних к. з. ΣIприс = О и реле не действует, а при к. з. в зоне (на шинах) ΣIприс равна сумме

токов к. з., притекающих к месту повреждения, и защита работает.

Обычно первичные обмотки всех трансформаторов тока подключаются к шинам одноименными зажимами (рис.19-2); при этом для выполнения указанного включения реле 1 все вторичные обмотки трансформаторов тока соединяются параллельно одноименной полярностью (начало — с началом, конец — с концом) и парал-

лельно к ним подключается обмотка реле 1.

П р и в н е ш н е м к. з. (точка К на рис. 19-2) ток к. з. I4, идущий от шин к месту к. з. по поврежденной линии Л4, равен

сумме токов, притекающих к шинам от источников питания:

Из токораспределения, показанного на рис. 19-2, видно, что вторичные токи /1В, /2В и /зв, соответствующие первичным токам, притекающим к шинам, направлены в обмотке реле противоположно току /4В (первичный ток которого утекает от шин). Ток в реле

Выражая вторичные токи через первичные и учитывая равенство (19-1), получаем, что ток

Следовательно, при внешних к. з. ток в реле отсутствует.

Выражение (19-5) показывает, что при к. з. на шинах дифференци альн ая з ащит а

шин реагир ует н а п о л н ы й т о к Iк в месте к. з. и благодаря этому имеет наивыгоднейшие условия в отношении чувствительности. Защита будет действовать, если

В н о р м а л ь н о м р е ж и м е по части присоединений токи направлены к шинам, а по другой части — от шин. Сумма токов, приходящих к шинам, всегда равна сумме токов, уходящих от них: ΣIприх= ΣIуход .

Вобмотке реле приходящие и уходящие токи направлены встречно, поэтому ток

вреле

Но из-за погрешности трансформаторов тока в реле появляется ток небаланса. Поскольку токи нагрузки меньше токов к. з, величина тока небаланса в нормальном режиме значительно меньше, чем при внешнем к. з.

19-3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ШИН

а) Уменьшение токов небаланса

Ток небаланса может вызвать неправильную работу защиты, поэтому принимаются меры к ограничению его величины.

Выражения (19-3) и (19-За) показывают, что д л я у м е н ь ш е н и я т о к а н е б а - л а н с а н е о б х о д и м о у м е н ь ш а т ь р а з н о с т ь между намагничивающим током I4нам трансформаторов тока на поврежденном присоединении, по ко торому проходит наибольший ток к. з., и суммой намагничиваю щих токов I1нам + I2нам + Iзнам остальных присоединений. При равенстве обеих составляющих ток небаланса отсутствует.

Как известно, ток намагничивания трансформаторов тока за висит от величины его вторичной э. д. с. Е2. Их взаимная связь Е2 = f (Iнам) характеризуется кривой намагничивания (рис. 19-4).

Чем больше ток к. з., проходящий через трансформаторы тока, тем больше будет Е2,

а следовательно, и ток Iнам. При внешнем к. з. наибольший ток к. з. проходит через трансформатор тока поврежденного присоединения, поэтому его ток намагничивания и по-

грешность будут максимальными. По трансформаторам тока остальных присоединений проходит лишь часть этого тока, благодаря чему их токи намагничивания значительно меньше. Особенно неблагоприятным является такое соотношение вторичных э. д. с, при котором трансформаторы тока поврежденного присоединения работают в насыщенной части (точка 4 на рис. 19-4), а все остальные — в прямолинейной части характеристики намагничивания (точки 1, 2 и 3). При этих условиях разница токов намагничивания в выражении (19-3) имеет наибольшую величину. Поэтому для уменьшения небаланса нужно обеспечить условия, при которых все трансформаторы тока работают при внешних к. з. в ненасыщенной части ха-

рактеристики. С этой целью необходимо: |

|

а) применять |

однотипные трансформаторы тока, у |

которых насыщение происходит при возможно больших токах Iк; наилучшими с этой точки зрения являются трансформаторы тока класса Р(Д), которые и рекомендуется применять для защиты шин;

б)уменьшать кратность тока /к к номинальному току трансформаторов тока, увеличивая их коэффициент трансформации пТ;