Н.В. Чернобровов Релейная защита

.pdf

токов трансформаторов тока Т1 и ТII и через насыщающийся трансформатор (БНТ)., Насыщающийся трансформатор состоит из первичной рабочей обмотки wр и вторичной w2, питающей реле Р. По рабочей обмотке проходит ток Iр = IIB — IIIB . Ток Iр и н. с. рабочей обмотки Iрwр приводят в действие реле. Тормозная обмотка wT включается на ток одного из плеч защиты обычно на ток трансформатора тока ТII — на главных выводах генератора. Ток IТ и н. с. ITwT противодействует срабатыванию реле. Реле может сработать при условии, что Iр wр — ITwT ≥ Fс.р преобразуя это выражение, находим, что

где kт == wT/ wр — коэффициент торможения.

Характеристика срабатывания реле по уравнению (15-6) показана на рис. 15-11, в. Трехфазная схема защиты дана на рис, 15-11, б.

При внешнем к. з. по обмотке wр проходит ток Iнб. Насыщающийся трансформатор БНТ не пропускает в реле апериодическую составляющую Iнб и исключает таким образом возможность сра-батывания реле от этой составляющей. В реле проходит только переменная составляющая Iнб. Срабатывание реле под действием этой составляющей предотвращается с помощью тормозной обмотки. По тормозной обмотке wT проходит ток к. з. (IТ = IК), загрубляющий реле, как это следует из выражения (15-6) и характеристики реле на рис. 15-11, в. Подбирая витки wр и wT так, чтобы Iнбwр < IkwT, можно исключить действие реле от тока небаланса. В заграничной практике защита с торможением имеет широкое применение, но без использования БНТ. Такая защита менее надежна в отношении отстройки от тока небаланса в неустановившемся режиме.

д) Выбор тока срабатывания защиты [Л. 2, б, 22] и трансформаторов тока

Для исключения неправильной работы дифференциальной защиты при внешних к. з. ток срабатываниия защиты должен отстраиваться от максимального значения тока небаланса, возникающего в этом режиме. Исходя из этого условия, первичный ток срабатывания определяют по выражению

где кн — коэффициент надежности.

Расчет Iнб. Согласно (15-4) ток небаланса равен разности намагничивающих токов трансформаторов тока дифференциальной защиты. Он достигает наибольшего значения при максимальном токе внешнего к. з. Ik.макс. Выражая ток намагничивания трансформаторов тока Т1 и ТII (рис. 15-6, б) через их токовую погрешность в относительных единицах fiI и fiII (см.

§ 3-1), получаем:

Для повышения чувствительности защиты при повреждениях в генераторе и надежности при внешних к. з. необходимо выполнить мероприятия по снижению Iнб, рассмотренные в § 15-2, б, а именно: установить трансформаторы тока класса Р или Д, обеспечить по возможности равенство сопротивлений плеч и выбрать величину сопротивления нагрузки zн для каждого трансформатора тока по кривым предельной кратности, или 10%-ным характеристикам.

При соблюдении последнего условия погрешность каждого трансформатора тока не может превысить 10% (или 0,1).

Если принять, что fiII = 0,1, а fiI = 0, то согласно (15-8) небаланс будет наибольшим и равным 0,1 тока к. з.:

361

При равномерной загрузке плеч и идентичности характеристик трансформаторов тока разница в их погрешностях будет меньше 0,1. Это учитывается в расчетной формуле Iнб (15-9) с помощью коэффициента однотипности kодн, тогда

Iнб.макс=kодн·0,1 Ik.макс |

(15-10) |

При однотипности трансформаторов тока и равенстве сопротивлений плеч принимается, что kодн = 0,5. При несоблюдении этих условий kодн = 1.

Выражение (15-10) определяет у с т а н о в и в ш е е с я значение Iнб. В начальный момент к. з. в токе к. з. имеется апериодическая составляющая, которая намагничивает трансформаторы тока и увеличивает их расчетную максимальную погрешность (см. § 11-3) fi принятую в выражении (15-10) равной 0,1.

Это увеличение fI по рекомендации Руководящих указаний [Л. 2] оценивается коэффициентом kа = 1 ÷2. С учетом этого коэффициента в общем случае:

Iнб.макс= ka kоднfiIk.макс; |

(15-11) |

где Ik.макс— периодическая составляющая максимального тока к. з., проходящего через трансформаторы тока защиты, при трехфазном к. з. на выводах генератора (вне зоны дифференциальной защиты) в момент времени t = 0; kодн = 0,5; fi = 0,1; kа выбирается с учетом схемы защиты.

Расчетное выражение Iнб по (15-10) и (15-11) является приближенным, поэтому коэффициент кн в (15-7) следует принимать равным 1,3—1,5. Ниже приводятся некоторые особенности выбора /с.3 в зависимости от схемы защиты и типа дифференциальных реле.

Выбор уставок для схемы с БНТ по рис. 15-10, б. Защита с дифференциальными реле,

включенными через БНТ (реле типа РНТ-565), не реагирует на апериодическую слагающую Iнб и поэтому ее нужно отстраивать от периодической составляющей тока небаланса, т. е. от небаланса у с т а н о в и в ш е г о с я режима (когда затухают апериодические составляющие Iнб). Расчетный ток небаланса определяется по уравнению (15-11), в котором принимается ka = 1. С учетом этого ток срабатывания дифференциальной защиты с реле РНТ согласно (15-7) равен:

Iс.з = kНkоднfiIk.макс- |

(15-12) |

Число витков дифференциальной обмотки РНТ определяется по величине намагничивающей силы, необходимой для срабатывания реле Fс.р. = Iс.рwД, откуда

w |

|

|

Fс. р |

; |

I |

|

|

I |

с.з |

|

Д |

I с. р |

с. р |

nT |

|||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

Если защита не должна действовать при обрыве провода в токовых цепях схемы, то кроме условия (15-12) необходимо выполнить условие:

Iс.з =1,3Iном.г

(15-12а)

В этом случае ток Iс.3 принимается равным большему из двух значений по формулам (15-12) и (15-12а), после чего находится число витков wД = Fс.р/Iс.р.

Выбор уставок дифференциальной защиты с реле ДЗТ-11/5, имеющим торможение

типа. Уставки выбираются из условия недействия защиты от тока Iнб.макс при внешнем к. з. Поскольку дифференциальное реле включается через БНТ, то защита отстраивается от периоди-

ческой составляющей Iнб. Исходным для выбора уставок являются заводские параметры реле ДЗТ-11/5. Намагничивающая сила рабочей обмотки, необходимая для срабатывания реле при отсутствии торможения, Fс.р = 100 А; число витков wр рабочей обмотки не ре-

гулируется: wр = Fс. р 100 = 142; здесь 0,7 — ток срабатывания Iро при Iт = 0. Характери-

0,7 0,7

стика срабатывания реле Fс.р = f (FT) задается заводом; она имеет вид, аналогичный характеристике 1 на рис. 15-11, в, но дается в осях координат Fр и FT.

362

Выбор уставок сводится к определению тока срабатывания Iс.з и числа витков тормозной обмотки wT. Ток срабатывания защиты должен быть больше Iнб.макc. Ток небаланса находится по выражению (15-11). Определив Iнб.макc, находят Iс.з = кн1нб.мако; кн принимается равным 1,3—1,5.

Затем подсчитывается н. с. срабатывания рабочей обмотки Fс.р = wp I с.з. . По характеристике nT

реле графическим путем находится н. с. торможения FT, соответствующая расчетному Fс.р. По найденному значению FT определяются витки

|

wT |

FT |

, |

|

I (3) |

||

|

|

|

|

|

|

к.макс |

|

|

(15-13) |

|

|

где I |

(3) |

|

|

к.макс— максимальный ток при внешнем к. з.,по которому рассчитывался ток Iнб.макс. |

|||

Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь з а щ и т ы проверяется при к. з. на выводах генератора при

|

I (2) w |

|

|

отсутствии торможения и при наличии его. В первом случае кч = |

k |

p |

, во втором — кч = |

100 |

|

||

|

|

|

I k(3) wp ; здесь I(3)k — полный ток к. з. в месте повреждения, он равен сумме токов, поступаю-

Fс. р

щих из сети I(3)k.сети и от генератора I(3)k.ген Fс.р — определяется по характеристике срабатывания реле при FT — I(3)kwT,.

Выбор уставок для схемы с простыми токовыми реле (без БИТ и без торможения) по рис. 15-10, а. Токовые реле в этой схеме реагируют на полный ток небаланса. Поэтому защиту необходимо отстраивать от максимального значения Iнб в н е у с т а н о в и в ш е м с я режи-

ме по (15-11).

В соответствии с этим Iс.з = кнка kодн fi Ik.макс, коэффициент ка, учитывающий увеличение тока небаланса в неустановившемся режиме, принимается равным 2.

Требования к чувствительности дифференциальной защиты.

Чувствительность защиты проверяется по минимальному току к. з.; в качестве такового принимается ток двухфазного к. з. на выводах генератора (в зоне защиты), когда последний отключен от сети. По ПУЭ необходимо иметь кч ≥ 2.

При замыкании между собой части витков фаз обмоток статора можно ожидать уменьшения тока к. з. Однако расчет токов к. з. в этом случае весьма труден — содержит много условных допущений и поэтому недостаточно точен. Ориентировачная зависимость величины тока короткого замыкания Iк от процента замкнувшихся витков обмотки статора [Л. 70] приведена на рис. 15-12. На основании этого видно, что теоретически дифференциальная защита может иметь мертвую зону вблизи нулевых выводов обмотки.

Пробой изоляции фаз вблизи нулевых выводов маловероятен вследствие небольшой величины напряжений на этой части обмотки.

Однако повреждения изоляции возможны и вблизи нулевых выводов обмотки в результате механических повреждений, а в генераторах с охлаждением водой — вследствие увлажнения изоляции при утечке воды из-за каких-нибудь неисправностей.

Поэтому чувствительность дифференциальных за щит должна быть достаточной для действия при повреждении в любой ча-

сти обмоток статора. Но чувствительность защиты не должна выбираться с ущербом для надежности отстройки отIнб.

Оценка дифференциальной защиты. Дифференциальная защита является быстродействующей, чувствительной и простой защитой от междуфазных коротких замыканий.

На мощных генераторах 200 МВт и выше, особенно на генераторах 500—800—1200 МВт, необходимо стремиться к высокой чувствительности и быстроте действия дифференциальной

363

защиты для уменьшения объема повреждения, учитывая высокую стоимость крупных машин.

Основными условиями надежной работы защиты при внешнем к. з. и высокой чувствительности при к. з. в зоне являются: 1) выбор трансформаторов тока и их нагрузки таким образом, чтобы погрешность трансформаторов тока не превышала 10%; 2) применение дифференциальных реле, включаемых через БНТ и реле с торможением; 3) надежная отстройка тока срабатывания защиты от тока небаланса.

Некоторым недостатком дифференциальных защит с БНТ является замедление их действия при к. з. в зоне до 0,06—0,1 с.

15-3.ЗАЩИТАОТЗАМЫКАНИЙМЕЖДУ ВИТКАМИ ОДНОЙ ФАЗЫ

Защита от витковых замыканий имеет ограниченное применение вследствие отсутствия простых способов ее осуществления.

Только для мощных генераторов, каждая из фаз которых выполнена в виде двух и более параллельных ветвей, выведенных наружу, разработаны относительно простые и надежные схемы защиты.

Внормальных условиях и при внешних к. з. в параллельных ветвях 1 и 2 каждой фазы

генератора наводятся одинаковые по величине и фазе э. д. с. Е1 и Е2 (рис. 15-13, а). Сопротивления параллельных ветвей равны, поэтому токи ветвей I1, и I2, в нормальном режиме и при внешнем к. з. также равны по величине и совпадают по фазе.

Вслучае замыкания части витков wk ветви одной фазы в закороченных витках под действием их э. д. с. Ек возникает большой ток к. з. Iк, циркулирующий по закороченным виткам.

Электродвижущая сила и сопротивление поврежденной ветви (на рис. 15-13 ветвь 2) уменьшается за счет повредившихся витков wк, замкнутых накоротко.

В результате этого нарушается баланс э. д. с. Е1 и Е2, а также токов 11 и I2 в параллельных ветвях поврежденной фазы. Появляется э. д, с. ∆Е = Е1 — Е2, под действием которой в контуре поврежденной фазы возникает уравнительный ток

где х1 и х2 — индуктивные сопротивления ветвей 1 и 2 (активные сопротивления не учитываются, так как они очень малы); Е1 и Е2 — э. д. с. неповрежденной и поврежденной ветвей.

Чем меньше число замкнувшихся витков wк, тем меньше будет различие между Е1 и Е2. Следовательно, согласно (15-14) с уменьшением wк будет уменьшаться и ток повреждения Iу из-за уменьшения Е1 — Е2.

Нарушение равенства токов в параллельных ветвях статора генератора, происходящее при витковых замыканиях, и появление уравнительного тока Iу используются для выполнения защиты от этого вида повреждения.

364

Для защиты от витковых замыканий в СССР применяется поперечная дифференциальная защита, основанная на сравнении токов двух параллельных ветвей фаз генератора. Такое сравнение можно осуществлять с помощью т р е х с и с т е м н о й и л и о д н о с и - с т е м н о й схемы защиты.

Трехсистемная схема предусматривает сравнение токов ветвей отдельно для каждой фазы. Для этой цели устанавливаются три токовых реле. Каждое реле включается на разность токов параллельных ветвей фазы А, В и С соответственно.

Односистемная схема выполняется с помощью одного дифференциального реле, сравни-

|

|

. |

. |

. |

вающего сумму токов параллельных ветвей 1 трех фаз I А1 |

+ I В1 |

+ I с1 с такой же |

||

. |

. |

. |

|

|

суммой токов I А2 + I В2 + I с2 другой группы параллельных ветвей 2.

Односистемная схема получила преимущественное распространение в СССР.

Односистемная схема поперечной дифференциальной защиты. (рис. 15-13, б). Три параллельные ветви 1 фаз статора А, В и С и три параллельные ветви 2 тех же фаз соединяются раздельно в две звезды с двумя выведенными наружу нейтралями Н1 и Н2. Эти нейтрали соединяются друг с другом нулевым проводом Н1 — Н2. В цепи нулевого провода устанавливается трансформатор тока То. К его вторичной обмотке через фильтр Ф подключается , токовое реле Т. Фильтр Ф пропускает ток основной частоты 50 Гц и запирает ток высших гармоник, в том числе третьей гармоники.

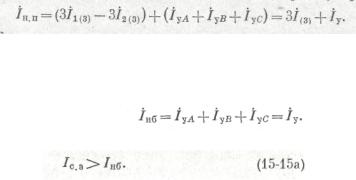

Из схемы видно, что ток Iн.п в нулевом проводе Н1 — Н2, питающий реле Т, равен разности токов нулевой последовательности звезды двух групп параллельных ветвей 1 и 2:

. |

|

. |

. |

. |

. |

. |

|

|

Iн.п. = ( I А1+ I В1+ I С1) – ( I А2 + I В2 + I с2 ) = 3I01 – 3I02 |

(15-15) |

|||||||

где I01 и I02 — ток нулевой последовательности параллельных ветвей 1 и 2. |

|

|||||||

В н о р м а л ь н о м р е ж и м е геометрическая сумма токов фаз каждой |

звезды |

|||||||

|

. |

. |

. |

|

. |

. |

. |

|

равна нулю, т. е. |

I А1+ I В1+ I С1 = 0 и |

I А2 + I В2 + I с2 = 0. |

|

|||||

П р и т р е х ф а з н ы х |

и д в у х ф а з н ы х |

в н е ш н и х к. з. сумма токов к. з. в |

||||||

каждой звезде также равна нулю. Токи нагрузки, проходящие при этих повреждениях в ветвях статора, балансируются, так как нейтраль нагрузки не связана с нейтралью генераторов и токи нулевой последовательности в нагрузке и генераторе отсутствуют.

Таким образом, в обоих случаях ток в нулевом проводе по выражению (15-15) Iн.п = 0 и реле не работает. В действительности ток Iн.п.≠ 0. Вследствие некоторого искажения формы кривой фазных э. д. с. генератора в каждой группе параллельных ветвей возникают гармонические токи, в особенности токи третьей гармоники I1(3) и I2(3) Эти токи совпадают по фазе и суммируются в нулевом проводе Н1 — Н2, образуя результирующий тою 3I1(3)

— 3I2(3) = 3I(3).

Вследствие неточного равенства э. д. с. параллельных ветвей ЕА1 и ЕА2, ЕВ1 и ЕВ2, Ес1 и ЕС2 в контуре каждой фазы появляется уравнительный ток основной частоты IуА, Iув и Iуc. Уравнительный ток и ток третьей гармоники замыкаются в контуре параллельных ветвей каждой фазы, протекая по нулевому проводу Н1 — Н2:

Т о к и т р е т ь и х г а р м о н и к запираются фильтром Ф и не попадают в реле. Уравнительные токи Iу имеют частоту 50 Гц и поэтому беспрепятственно проходят в реле, обусловливая появление в нем тока небаланса:

Для исключения ложного действия защиты необходимо выполнить условие

365

П р и з а м ы к а н и и в и т к о в в в е т в и одной из фаз, как было показано выше, равенство токов в ветвях поврежден ной фазы нарушается, возникает уравнительный ток Iу, определяемый выражением (15-14).

Этот ток замыкается по нулевому проводу Н1 — Н2 и вызывает появления тока в реле:

Защита приходит в действие при Iу > Iс з .

Поскольку величина тока Iу уменьшается с уменьшением числа замкнувшихся витков wк, защита имеет м е р т в у ю з о н у . Она не действует при Iу < Iс.з. Защита реагирует не только на витковые замыкания, она может сработать при междуфазных к.

з. и при замыканиях между ветвями одной фазы, так как при этом обычно нарушается ра-

венство э. д. с. и токов в параллельных ветвях поврежденных фаз. В этом можно убедиться, рассмотрев токораспределения в обмотках статора для каждого из указанных повреждений.

Вобоих случаях защита имеет значительные мертвые зоны.

Тр а н с ф о р м а т о р То, питающий защиту, выбирается без учета тока нагрузки, поскольку ток появляется в нем только при повреждениях, но он должен проходить по условиям термической и динамической устойчивости при максимальном значении тока повреждения.

Этим требованиям отвечает трансформатор тока с первичным номинальным током порядка 0,25 Iном.г. Исходя из этого, коэффициент трансформатора тока То выбирается по выражению

nT 0,25I ном.г при этом вторичный ток То должен соответствовать шкале уставок на диф-

5

ференциальном реле. В отличие от всех остальных схем дифференциальных защит в данной схеме, погрешность трансформатора тока То не вызывает токов небаланса, поэтому к его точности (характеристикам намагничивания) не предъявляют особых требований.

В связи с образованием двух нейтралей (Н1 и Нг) у нулевых выводов обмоток статора трансформаторы тока для продольной дифференциальной защиты генератора должны иметь по две первичные обмотки, состоящие из двух изолированных друг от друга пакетов шин первой и второй параллельной ветвей фазы статора генератора.

Ток срабатывания защиты должен быть больше тока небаланса, появляющегося в реле при внешних к. з.: Iс.з = kнIнб.макс. На основании опыта эксплуатации принимается Iс.з = (20 ÷30%) Iном.г. Как показывает опыт, такая уставка при наличии фильтра обеспечивает достаточную отстройку от тока небаланса и действие защиты согласно расчетам ВНИИЭ при замыкании одного витка (имеется в виду, что обмотка фазы турбогенератора имеет 7—9 витков).

Для выполнения защиты применяется реле РТ-40/Ф, схема которого показана на рис. 15-13, б. Сопротивления обмоток реле и конденсатора С подобраны так, что токи третьей гармоники, циркулирующие по проводу, соединяющему нейтрали Н1 и Н2, замыкаются главным образом через конденсатор; благодаря этому Iср при частоте 150 Гц получается в 10 раз больше, чем при токе с частотой 50 Гц. Ток срабатывания реле регулируется отпайками на трансформаторе Т и пружиной на реле в пределах 1,75—8,8 А.

В процессе эксплуатации выявилось, что поперечная дифференциальная защита может неправильно работать при двойных замыканиях на землю в обмотке ротора. Это объясня-

ется тем, что витки параллельных ветвей фаз статора располагаются в разных пазах; при двойном замыкании в роторе магнитное поле ротора становится неравномерным; ветви одной фазы попадают в поле с разной магнитной индукцией, в результате чего равенство э. д. с. ветвей нарушается и в реле поперечной дифференциальной защиты появляется ток.

Двойные замыкания на землю в роторе иногда бывают неустойчивыми (носят кратковременный характер). Чтобы исключить в этом случае работу поперечной дифференциальной защиты, можно замедлить ее действие. Однако при этом защита теряет свое быстродействие, что приводит к увеличению повреждения при витковых замыканиях. Поэтому от примене-

366

ния замедления отказались, допуская срабатывание защиты при двойных замыканиях на землю в обмотке ротора.

Оценка защиты. Достоинством рассмотренной защиты от витковых замыканий являются ее простота и быстродействие, а недостатком — наличие мертвой зоны и непригодность для защиты генераторов, не имеющих параллельных ветвей.

Защита от витковых замыканий, реагирующая на гармонические составляю-

щие токов повреждения. В связи с недостаточным совершенством применяемых защит во ВНИИЭ разработана новая защита от витковых замыканий типа ЗЗВ-1. Защита обладает достаточно хорошей чувствительностью и может применяться на генераторах с любым числом ветвей в обмотке статора.

Защита реагирует на появление в обмотке ротора переменного тока, при витковых замыканиях в обмотке статора.

Исследования и эксперименты показали, что при витковых замыканиях в статорной обмотке в кривой н. с. статора появляются составляющие пятой гармоники, вызывающие соответствующие токи в роторе. В нор мальном режиме и при внешних к. з. пятая гармоника практически отсутствует [Л. 112]. Структурная

схема защиты ЗЗВ-1, использующей эту особенность, приведена на рис 15-14. В цепи ротора устанавливается воздушный трансформатор тока ТТВ. Вторичный ток поступает через фильтр 1

в реагирующий орган реле. Фильтр 1 пропускает токи с частотой 250 Гц (пятая гармоника). Этот ток поступает в реле 2, выпрямляется, сглаживается, усиливается и подается в исполнительный орган защиты - промежуточные реле РП (типа РП-212). Защита находится в опытной эксплуатации.

15-4.ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ ОБМОТКИ СТАТОРА НА КОРПУС (НА ЗЕМЛЮ)

а) Требования к защите

Как уже отмечалось в СССР сети генераторного напряжения работают с изолированными нейтралями, а емкостные токи сети компенсируются дугогасящими катушками. При замыканиях на корпус (на землю) обмотки статора ток повреждения 1з замыкается на землю через магнитопровод статора, вызывая при этом повреждения стали. Размеры повреждения зависят от величины тока и длительности его протекания.

Лаборатория высокого напряжения имени Смурова, проводившая специальные испытания, уст а- новила зависимость допустимой продолжительности прохождения тока 1з от его величины, т. е. t= f(1з) (рИС. 15-15). В частности, исследования лаборатории показали, что ток 5 А может допускаться длительно. Допустимыми разрушениями считались такие, устранение которых не требует переборки стальных листов статора.

В1950 г. ЦНИЭЛ МЭС производил опыты непосредственно на генераторе, которые также подтвердили, что ток до 5 А может допускаться длительно. Токи более 5 А вызывают повреждение стали и поддерживают электрическую дугу, вызывающую горение изоляции обмотки статора. Поэтому токи более 5 А могут допускаться лишь ограниченное время.

Вэксплуатации имелись случаи длительной работы генератора с замыканием на землю обмотки статора, не сопровождавшиеся опасным повреждением стали при токе замыкания на землю порядка 5 А.

На основании результатов экспериментов и опыта эксплуатации к защите от замыкания на землю генераторов в

367

СССР предъявляются два требования:

а) При токах замыкания на землю менее 5 А защита может действовать на сигнал, так как при этих токах не наблюдаетсяопасных повреждений статора.

б) При токе замыкания на землю 5 А и выше защита должна действовать на отключение генератора, поскольку при этом имеется опасность повреждения стали статора.

б) Принципы выполнения защиты

По принципу своего действия на замыкание на землю в обмотке статора генератора может реагировать дифференциальная защита, но ее использование для этой цели было бы возможным только при глухом заземлении нейтрали, при изолированной нейтрали она оказывается нечувствительной. Поэтому для защиты генераторов от замыканий на землю применяется специальная высокочувствительная защита, реагирующая на ток нулевой последовательности.

ВСССР были созданы чувствительные токовые защиты, действующие при токах 1з = 4

÷5 А. Эти защиты выполняют на естественном емкостном токе или остаточном токе компенсации, не прибегая к искусственным мерам и не предъявляя каких-либо требований к его величине, так как при появлении опасных токов (больше 5 А) действие защиты на отключение генератора обеспечено.

Токи I0 и напряжения U0 при замыканиях на землю обмотки статора. В § 9-1 по-

казано, что ток замыкания на землю 1з равен 3I0 и пропорционален напряжению нулевой последовательности U0:

где хC — емкостное сопротивление фазы сети генераторного напряжения.

При замыкании на землю в обмотке генератора (рис. 15-16, а) напряжение U0 равно напряжению замкнувшихся на землю витков w3 обмотки фазы статора. С некоторым приближением можно считать, что напряжение распределяется равномерно по всем виткам фазы.

Тогда, выражая w3 в процентах, от всех витков фазы, получаем:

где Uф.Г — нормальное напряжение фазы генератора. Подставив U0 из (15-16а) в (15-16), найдем:

Из (15-16а) и (15-166) следует, что U0, I0 и 1з, появляющиеся при замыкании на землю, пропорциональны числу замкнувшихся витков w3, Графически эта зависимость изобра-

жена на рис. 15-16, б.

368

Величины U0, I0, 1з имеют максимальное значение при замыкании на землю на выводах генератора. В этом случае w3— 100%; подставив это значение в (15-16а) и (15-166), получим U0= Uф.Г, а

где С — емкость одной фазы сети |

генераторного напряжения. |

При приближении точки замыкания на землю к нейтрали генератора w3 уменьшает- |

|

ся от 100% до 0; вследствие этого |

уменьшаются и U0, I0, 1з , достигая нуля при замыкании |

в нейтрали генератора (рис. 15-16, б).

При наличии дугогасящей катушки ток замыкания на землю 1з из двух составляющих: тока, замыкающегося через емкостное сопротивление сети хС, и тока, замыкающегося через сопротивление дугогасящей катушки хL.

Результирующий ток равен их разности:

Фильтры токов I0. Принципиально, как и в защите линий (§ 9-4, б), возможны два способа выполнения токовых защит нулевой последовательности: с т р е х т р а н с -

ф о р м а т о р н ы м фильтром I0 (рис. 15-17, а) и о д н о т р а н с ф о р м а т о р н ы м фильтром I0 — ТНП (рис. 15-17, б).

Первоначально защита выполнялась с помощью трехтрансформаторного фильтра. Такая защита была недостаточно чувствительна, она срабатывала при токах замыкания на землю 15—20 А. Чувствительность этой защиты ограничивалась током небаланса, от которого защита должна быть отстроена, Iс.з > Iнб Последний определяется погрешностью транс форматоров тока и имеет зна-

чительную величину (см. § 9-4, б и в).

В настоящее время защита генератора от замыканий на землю выполняется только по второму способу — с ТНП. Ток небаланса в ТНП значительно меньше, вследствие чего защита получается более чувствительной. Однако ТНП обычной конструкции (см. рис. 9-8) не обеспечивают необходимой чувствительности, поэтому применяются ТНП с п о д м а г н и ч и в а н и е м , позволяющим получить требуемую чувствительность защиты (3—5 А первичных).

Принцип действия токовой защиты с ТНП, выполненной по рис. 15-17, б.

369

При замыкании на землю в обмотке статора возникает напряжение U0 под действи-

ем которого в каждой фазе генератора появится ток I0С, замыкающийся через емкость С соответствующей фазы сети и место повреждения К. Проходя через магнитопровод ТНП, охватывающий три фазы генератора, три тока I0С (3 I0С) индуктируют во вторичной обмотке ТНП ток Iр = 3 I0С / kП, который питает обмотку токового реле (здесь kП — коэффициент преобразования первичного тока ТНП во вторичный).

Если в сети установлена дугогасящая катушка (ДГК), то на ток I0С налoжится ток ДГК I0L , замыкающийся по контуру катушка — место повреждения. В этом случае Iр = 3I0С — 3I0L, а условие срабатывания примет вид:

Поскольку токи I0С и I0L пропорциональны w3, то и ток Iр ≡ w3. При замыкании вблизи нейтрали генератора ток Iр может оказаться меньше тока срабатывания (рис. 15-19) и защита не подействует.

Таким образом, защита, реагирующая на ток I0 по принци-

пу ее действия имеет м е р т в у ю з о н у . Величина мертвой зоны, т. е. число незащищен ных витков обмоток α, может быть определена графически как точка пересечения прямых 3 I0С = f (w3) и Iс.з (рис. 15-19). Мертвая зона является недостатком защиты. Однако создание устройства, обеспечивающего защиту 100% витков обмотки статора, представляет трудную задачу и требует

усложнения схемы и реле. Поэтому на генераторах м а л о й и с р е д н е й мощности мертвая зона считается допустимой, если при повреждении в ней 1з < 5 А.

При внешних замыканиях на землю (рис. 15-18, б) под действием напряжения U0, появляющегося в месте повреждения, возникают токи I0, замыкающиеся через емкость сети и емкость обмоток генератора (I0С и I0г). Токи I0г проходят через ТНП и реле. Поэтому при внешних замыканиях ток Iр = 3 I0Г.

Как уже отмечалось в гл. 9, в момент возникновения замыкания появляется нестационарный бросок тока, в 4—5 раз превосходящий установившееся значение 3 I0Г. Очевидно, что защита генератора должна быть отстроена от этого броска тока с некоторым запасом, для чего

370