- •Посвящается 75-летию Московского авиационного института системный подход к проектированию ла.

- •1.1. Техническое задание на проектирование

- •1.2. Сложные (большие) системы, их свойства .

- •1.3. Летательный аппарат – главный элемент авиационного и ракетно-космического комплекса

- •1.4. Системы и компоновка летательного аппарата

- •Инженерное обеспечение проектирования летательного аппарата.

- •2.1. Основные этапы проектирования авиационного комплекса

- •2.2. Иерархия систем летательного аппарата. Специализация инженеров, создающих системы.

- •Глава 3 среда в которой существует и функционирует летательный аппарат

- •3.1. Факторы, влияющие на функциональные возможности и облик летательного аппарата

- •3.2. Естественная внешняя среда - атмосфера Земли и околоземное пространство

- •3.2.1. Основные параметры и свойства воздуха в атмосфере

- •3.2.3. Решение проектно-конструкторских задач и неопределенность по параметрам естественной внешней среды

- •3.3. Искусственная внешняя среда

- •3.3.1. Аэропорт. Взлетно-посадочная полоса

- •3.3.2. Наземные системы обслуживания и подготовки самолета к полету

- •3.3.3. Обеспечение регулярности и безопасности полетов пассажирских самолетов

- •3.3.4. Стартовый ракетный комплекс

- •3.3.5. Решение проектно-конструкторских задач и неопределенность по параметрам искусственной внешней среды

- •Часть вторая теоретические основы авиационной техники

- •Глава 4 принципы полета и классификация летательных аппаратов

- •4.1. Классификация принципов полета

- •4.2. Реализация ракетодинамического и баллистического принципов полета

- •4.3. Реализация аэростатического принципа полета

- •4.4. Реализация аэродинамического принципа полета

- •4.5. Летательные аппараты, реализующие несколько принципов полета

- •4.6. Крылатый летательный аппарат в космическом пространстве

- •Глава 5 основы аэродинамики

- •5.1. Взаимодействие среды и движущегося тела. Классификация скоростей полета

- •5.2. Аэродинамический эксперимент

- •5.3. Аэродинамические силы

- •5.4. Основные законы аэродинамики

- •5.5. Элементы аэродинамики больших скоростей

- •5.6. Системы осей координат

- •5.7. Аэродинамические характеристики самолета

- •Глава 6 основы динамики полета самолета 6.1. Траектории движения

- •6.2. Силы, действующие на самолет в полете

- •6.3. Пространственное движение самолета

- •6.4. Понятие об аэродинамическом расчете

- •Глава 7 аэродинамическая компоновка летательных аппаратов

- •7.1. Геометрические параметры обтекаемых тел

- •7.1.1. Геометрические параметры несущей поверхности (крыла)

- •7.1.2 Геометрические параметры несущих частей самолета (фюзеляжа)

- •7.2.1. Аэродинамические схемы. Продольная балансировка, устойчивость и управляемость самолета

- •ΔδΔYг.О.ΔMz ΔωzΔαΔYсам δ¯ny.

- •7.2.2. Боковая балансировка, устойчивость и управляемость самолета

- •7.2.3. Состав системы управления самолетом

- •7.2.4. Показатели управляемости самолета

- •7.3. Влияние на аэродинамическую компоновку условий базирования и эксплуатации

- •7.4. Летательные аппараты короткого и вертикального взлета и посадки

- •7.4.1. Вертолеты

- •7.4.2. Самолеты вертикального (укороченного) взлета и посадки

- •7.5. Гидроавиация

- •7.6. Самолет изменяемой геометрии

- •7.7. Средства обнаружения и аэродинамическая компоновка

- •7.8. Аэродинамическая компоновка и активные системы управления

- •Глава 8 основы прочности и жесткости летательных аппаратов

- •8.1. Нагружение агрегатов самолета и их деформация под нагрузкой

- •8.2. Статическое и динамическое нагружение частей летательных аппаратов

- •8.3. Нормы прочности - закон при создании конструкции самолета

- •8.4. Предварительная динамическая компоновка летательных аппаратов

- •8.5. Прочностной эксперимент

- •8.6. Активные системы управления и нагружение частей самолета

- •8.7. Понятие надежности и живучести летательного аппарата

- •Инженерные основы авиационной техники

- •Глава 9 взлетная масса самолета

- •9.1. Взлетная масса как критерий выбора проектного решения

- •9.2. Уравнение существования самолета

- •Глава 10 основные элементы конструкции летательных аппаратов

- •10.1. Основные конструкционные материалы

- •10.2. Внешние нагрузки и реакции опор

- •10.3. Простейшие виды нагружения и простейшие конструктивные элементы

- •10.3.1. Растяжение

- •10.3.2. Сжатие

- •10.3.3. Сдвиг

- •10.3.4. Кручение

- •10.3.5. Изгиб

- •10.4. Подкрепленные тонкостенные оболочки - основа конструкции планера летательных аппаратов

- •Глава 11 элементы конструкции планера самолета

- •11.1. Примеры конструктивно-технологических решений

- •11.2. Конструктивно-силовые схемы агрегатов планера самолета

- •11.3. Реализация требований тз в процессе разработки конструкции

- •Глава 12 элементы конструкции систем управления

- •12.1. Системы прямого управления самолетом

- •12.2. Усилия на рычагах управления

- •12.3. Система непрямого (бустерного) управления

- •Глава 13 элементы конструкции шасси

- •13.1. Движение самолета по аэродрому

- •13.2. Амортизационная система самолета

- •13.3. Конструктивные схемы амортизационных стоек шасси

- •Глава 14 основы устройства силовых установок летательных аппаратов

- •14.1. Двигатели, применяемые на летательных аппаратах

- •14.2. Воздухозаборники и сопла двигателей самолета

- •14.3. Топливная система самолета

- •Глава 15 бортовые системы и оборудование самолета

- •15.1. Пассажирское бортовое и специальное оборудование

- •15.2. Системы кондиционирования и индивидуального жизнеобеспечения

- •15.2.1. Влияние условий полета на организм человека

- •15.2.2. Системы кондиционирования воздуха в гермокабинах

- •15.2.3. Системы индивидуального жизнеобеспечения

- •5.3. Системы защиты в особых условиях

- •15.3.1. Противообледенительные системы

- •15.3.2. Противопожарные системы

- •15.4. Системы спасения и десантирования

- •15.4.1. Средства спасения на пассажирских самолетах

- •15.4.2. Средства спасения на военных самолетах

- •15.4.3. Системы десантирования

- •15.5. Пилотажно-навигационное и радиотехническое оборудование

- •15.5.1. Пилотажно-навигационное оборудование

- •15.5.2. Радиотехническое оборудование

- •15.5.3. Комплексы бортового радиоэлектронного оборудования

- •15.5.4. Бортовое оборудование и кабина экипажа

- •15.6. Бортовые энергетические системы летательных аппаратов

- •Глава 16 основы производства летательных аппаратов

- •16.1. Основные этапы изготовления летательных аппаратов

- •16.2. Производство авиационного предприятия и субподрядчики

- •16.3. Стандартизация и унификация в авиационном производстве

- •16.4. Некоторые технологические аспекты проектирования летательных аппаратов

- •Глава 17 основы эксплуатации летательных аппаратов

- •17.1. Основные фазы существования летательных аппаратов в эксплуатации

- •17.2. Некоторые аспекты технической эксплуатации агрегатов и систем самолета

- •17.3. Некоторые эксплуатационные аспекты проектирования

- •Глава 18 основы проектирования летательных аппаратов

- •18.1. Содержание процесса и основные этапы проектирования летательных аппаратов

- •18.2. Некоторые экономические аспекты проектирования

- •18.3. Некоторые эргономические и экологические аспекты проектирования

- •18.4. Формальные и неформальные аспекты проектирования

- •18.5. Проектирование самолета и эвм

- •18.6. Сертификация самолетов гражданской авиации

- •Часть четвертая краткий обзор развития отечественной авиационной техники

- •Глава 19 самолетостроение в довоенный период и в годы великой отечественной войны

- •19.1. Начало пути

- •19.2. Самолеты 30-х годов

- •19.3. Самолеты предвоенных лет и в годы Великой Отечественной войны Советского Союза

- •Глава 20 отечественная авиация в послевоенный период

- •20.1. Освоение больших дозвуковых скоростей полета

- •20.2. Сверхзвуковая боевая авиация

- •20.3. Развитие гражданской авиации

- •20.4. Гражданские и боевые вертолеты

- •20.5. Авиация России в 90-е годы

- •Глава 21 возможные пути развития гражданской авиации и задачи, стоящие перед самолетостроением

- •21.1. Общие закономерности развития гражданского самолетостроения

- •21.2. Увеличение коммерческой нагрузки

- •21.3. Увеличение рейсовой скорости

- •21.4. Уменьшение расходов на эксплуатацию

- •21.5. Уменьшение массы самолета

- •21.6. Увеличение аэродинамического качества самолета

- •21.7. Уменьшение расхода топлива

- •Заключение

10.3. Простейшие виды нагружения и простейшие конструктивные элементы

Для отдельно взятого элемента конструкции взаимоуравновешенные активная сила и сила реакции опоры являются внешними силами. Рассмотрим, каким образом конструкция оказывает сопротивление внешней нагрузке, за счет чего происходит изменение формы и размеров конструкции - деформирование (от лат. deformatio - искажение).

10.3.1. Растяжение

Не обращая внимание на то, каким образом, с точки зрения конструктивного решения, приложены внешние силы Р, рассмотрим растяжение элемента конструкции, схема нагружения которого показана на рис. 10.3,а.

|

|

|

Рис. 10.3. Упрощенная модель деформации при растяжении |

На рис. 10.3 показана также упрощенная модель межатомных связей в твердом теле. Жесткие и прочные межатомные связи, соединяющие атомы недеформированного тела (рис. 10.3,б), при растяжении (рис. 10.3,в) создают большие внутренние силы противодействия внешней нагрузке, стремящиеся сохранить тело как единое целое.

Под действием внешних сил частицы (атомы) материала, из которого сделана конструкция, будут перемещаться, и перемещение частиц под нагрузкой будет продолжаться, пока между внешними и внутренними силами не установится равновесие.

Такое состояние называетсядеформированным состоянием тела.

Мерой воздействия внешних сил на атомы вещества, которые удаляются друг от друга (при растяжении) или сближаются (при сжатии), т. е. мерой противодействия материала конструкции внешнему силовому воздействию, мерой внутренних сил в материале является напряжение.Напряжением называется внутренняя сила (возникающая при воздействии внешней нагрузки), приходящаяся на единицу площади в окрестности данной точки рассматриваемого сечения тела:

σ = Р/F,

|

где |

σ |

- |

напряжение, Па (1Па=1Н/м2); |

|

|

|

P |

- |

суммарная сила, Н; |

|

|

|

F |

- |

площадь поперечного сечения, перпендикулярного направлению действующей силы P,м2. |

|

В инженерной практике иногда измеряют напряжения в даН/мм2 (1даН= 10Н). Напряжение, таким образом, показывает интенсивность противодействия внутренних сил воздействию внешней нагрузки на межатомные связи материала конструкции, или, что то же самое, интенсивность воздействия внешней нагрузки на межатомные связи. Если рассмотреть деформированное состояние стержня (бруса) (рис. 10.4) при растяжении внешними силами Р (показаны на рисунке черными стрелками), то в любом произвольно взятом поперечном сечении (например, плоскостью А) распределение нормальных напряжений σ = Р/F будет равномерным.

|

|

|

Рис. 10.4. Деформированное состояние бруса |

Под действием растягивающих силР длина стержня l увеличивается на величину Δl, называемую абсолютным удлинением. Растяжение сопровождается также уменьшением поперечных размеров сечения. Это явление носит название "эффект Пуассона" (по имени французского ученого и механика С. Пуассона). Абсолютное поперечное сужение стержня при растяжении Δb = b - b1; Δc = c - c1.

Именно за счет изменения формы и размеров любая конструкция сопротивляется (создает силы противодействия) внешним нагрузкам.

В инженерной практике деформированное состояние принято оценивать не только абсолютными величинами изменений формы ( "перемещениями"), но и относительными безразмерными величинами - "деформациями":

ε = Δl/l; ε = Δb/b = Δc/c,

|

где |

ε |

- |

относительное удлинение при растяжении; |

|

|

|

ε' |

- |

относительные поперечные деформации. |

|

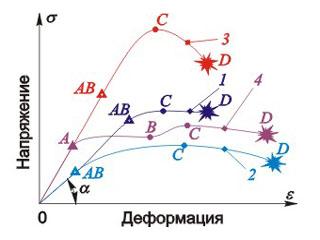

При достаточно больших внешних нагрузках (и, как следствие, больших внутренних напряжениях) межатомные связи материала могут быть разорваны, что приведет к разрушению конструкции. Конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она не разрушилась под нагрузкой. Деформации (перемещения), которые неизбежно возникают в конструкции под нагрузкой, должны быть вполне определенными и достаточно малыми, поскольку выбранные размеры и форма элементов конструкции обеспечивают определенное качество ее функционирования. Так, изменение под нагрузкой размеров и формы элементов конструкции самолета, обтекаемых потоком воздуха, существенным образом влияет на аэродинамические характеристики и, как следствие, - на летно-технические характеристики самолета. Характер работы конструкции под нагрузкой во многом определяется выбором конструкционных материалов. Одной из основных характеристик материала конструкции является диаграмма растяжения (кривая деформирования) - взаимозависимость напряжений и деформаций удлинения, получаемая в результате испытаний образцов материалов на растяжение. На рис. 10.5 показан типичный характер диаграмм растяжения для некоторых конструкционных материалов, применяемых в самолетостроении.

|

|

|

Рис. 10.5. Диаграмма растяжения |

σ = Еε,

|

где |

σ |

- |

напряжение, Па; |

|

|

|

E |

- |

модуль упругости материала, или модуль Юнга (по имени английского ученого Т.Юнга), Па; |

|

|

|

ε |

- |

относительное удлинение. |

|

Модуль упругости Е (наклон кривой деформирования в зоне упругости 0-А (0-АВ) диаграммы: Е = tgα) является мерой упругости ("жесткости") и характеризует податливость (способность к деформированию) под нагрузкой. Отметим, что сталь - более жесткий, менее податливый материал, чем алюминиевый сплав. Точка А (АВ) на диаграммах характеризует наибольшую нагрузку Рпц и, соответственно, напряжения предела пропорциональности σпц, при которых еще соблюдается линейная зависимость σ - ε. Дальше, за точкой А (АВ), линейная зависимость σ - ε нарушается, материал деформируется ("течет") под нагрузкой и при снятии нагрузки не возвращается к исходному состоянию, в нем возникают остаточные пластические деформации за счет того, что часть межатомных связей разрушается. Точка В на диаграммах характеризует нагрузку Рт и, соответственно, напряжения предела текучести σт, при которых материал "течет" без увеличения нагрузки. Некоторые материалы (например, 4, см. рис. 10.5) имеют явно выраженную площадку текучести А-В, где деформации существенно увеличиваются без увеличения внешней нагрузки. Для других материалов (1, 2, 3) площадки текучести отсутствуют, в этом случае точки А и В на диаграмме практически совпадают. Зона В-С диаграммы называется зоной упрочнения. Здесь после стадии текучести материал снова приобретает способность увеличивать сопротивление дальнейшей деформации, однако для удлинения образца в этой зоне требуется в сотни раз более медленное нарастание нагрузки, чем в зоне упругих деформаций.

|

|

|

Рис. 10.6. Диаграмма истинных напряжений |

Дальше, за точкойС диаграммы, без увеличения внешней нагрузки идет лавинообразное разрушение межатомных связей материала.

Напряжениеσв, таким образом, характеризует прочность материала на разрыв.

ТочкаD диаграммы характеризует разрушение (разрыв) образца. Нисходящая ветвь диаграммы С-D имеет условный характер, поскольку напряжения рассчитываются для площади поперечного сечения исходного образца. Реально напряжения растут, что показывает диаграмма истинных напряжений (рис. 10.6 - пунктирная линия), в которой напряжения рассчитываются для истинной площади поперечного сечения образца. В интервале О-А рост напряжения идет без разрушения межатомных связей, после снятия нагрузки образец возвращается к исходному состоянию. В интервале А-D рост напряжения происходит за счет разрушения межатомных связей и значительного местного утонения образца (образования шейки 1). В момент разрушения (точка D диаграммы) площадь поперечного сечения пластически деформированного образца меньше исходной.

Прочность конструкции, естественно, зависит от прочности материала, из которого она изготовлена.

Прочность (несущая способность) конструкции - это способность конструкции в определенных условиях воспринимать (выдерживать) без разрушения внешние нагрузки. Нагрузка, при которой происходит разрушение конструкции, называется разрушающей.

|

|

|

Рис. 10.7. Траектории напряжений |

Жесткость - способность конструкции сопротивляться действию внешних нагрузок с допустимыми в эксплуатации деформациями, не нарушающими работоспособность конструкции.

Несущая способность конструкции резко снижается имеющимися в материале конструкции микротрещинами, вкраплениями инородных материалов, нарушающими постоянство напряжений.

Концентраторы напряжений - местные резкие изменения однородности (формы и, следовательно, жесткости) конструкции, приводящие к резкому местному (локальному) повышению напряжений в конструкции.

На рис. 10.7 показано действие растягивающей внешней нагрузки, равномерно распределенной по краям простейших конструктивных элементов - листов. Пунктирные линии представляют собой так называемыетраектории напряжений, вдоль которых напряжение передается от молекулы к молекуле. Для гладкого листа эти линии параллельны, напряжения в любом сечении листа одинаковы.

|

|

|

Рис. 10.8. передача нагрузки в соединении |

Распределение напряжений взаконцовках (местах соединения деталей) обычно особенно сложно, в них обязательно появляются концентрации напряжений - местное повышение напряжений.

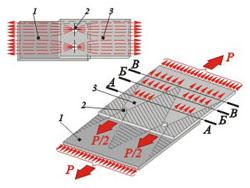

В месте соединения (рис. 10.8) листов1 и 3 с помощью заклепок (или сварных точек) 2 передача нагрузки будет происходить только через точки крепления. Листы равномерно включатся в работу на достаточно большом удалении от места соединения.

Заштрихованная область листов практически выключена из работы и не испытывает напряжений. В то же время напряжения в поперечных сечениях листов распределены неравномерно, причемσА-А > σБ-Б > σВ-В.

Конструктор особое внимание должен уделять выбору формы деталей, работающих на растяжение, и особенно их законцовок, чтобы уменьшить возможные концентрации напряжений.