- •1. Предмет курса «Гидравлика и гидропривод». Основные этапы развития гидравлики как инженерной науки.

- •2. Физическое понятие жидкости как агрегатного состояния вещества.

- •3. Реальная и идеальная жидкость. Понятие вязкости.

- •4.1 Вязкость, как свойство жидкости.

- •4.2 Вязкость, как свойство жидкости.

- •5. Основные физические свойства реальных жидкостей.

- •6. Поверхностное натяжение. Капиллярный эффект.

- •7. Классификация сил, действующих на жидкость.

- •8.1 Свойства гидростатического давления.

- •8.2 Свойства гидростатического давления.

- •9. Уравнение равновесия покоящейся жидкости.

- •10. Основное уравнение гидростатики.

- •11. Понятие абсолютного и избыточного давления. Пьезометрическая высота. Вакуум.

- •12.1 Приборы для измерения давления.

- •12.2 Приборы для измерения давления.

- •13. Сообщающиеся сосуды. Закон Паскаля.

- •14.1 Относительный покой жидкости.

- •14.2 Относительный покой жидкости.

- •15. Поверхности равного давления.

- •16. Сила гидростатического давления, действующая на плоскую фигуру.

- •17. Определение положения центра давления на плоскую фигуру. Понятие эксцентриситета давления.

- •18. Сила гидростатического давления.

- •19. Построение эпюр гидростатического давления.

- •20. Закон Архимеда, плавание тел.

- •21. Линия тока, элементарная струйка.

- •22. Классификация видов движения жидкости.

- •23. Понятие расхода жидкости, средней скорости, живого сечения, гидравлического радиуса, смоченного периметра.

- •24. Дифференциальное уравнение неразрывности потока.

- •25. Дифференциальное уравнение движения идеальной жидкости.

- •26. Вывод уравнения Бернулли для идеальной жидкости.

- •27. Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Бернулли.

- •28. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости.

- •29. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.

- •30.1 Пример использования уравнения Бернулли в технике.

- •30.2 Пример использования уравнения Бернулли в технике.

- •31. Понятие ламинарного и турбулентного режимов движения реальных жидкостей.

- •32. Критическое значение критерия Рейнольдса и его вывод.

- •33. Ламинарный режим движения. Распределение скорости жидкости по сечению потока.

- •34. Определение расхода жидкости и средней скорости ламинарного потока.

- •35. Понятие пульсационной, мгновенной, осредненной и средней скоростей течения.

- •36.1 Закон внутреннего трения Ньютона. Гипотеза турбулентности Прандтля.

- •36.2 Закон внутреннего трения Ньютона. Гипотеза турбулентности Прандтля.

- •37.1 Дифференциальное уравнение движения реальной жидкости Навье-Стокса.

- •39. Природа потерь напора, их связь с режимом движения жидкости.

- •40. Уравнение Дарси-Вейсбаха для расчета потерь напора по длине трубопровода.

- •41.1 Понятие гидравлически гладких и шероховатых труб.

- •41.2 Понятие гидравлически гладких и шероховатых труб.

- •42.1 Потери напора при турбулентном режиме движения.

- •42.2 Потери напора при турбулентном режиме движения.

- •43. Графики Никурадзе.

- •44.1 Условие возникновения местных потерь напора.

- •44.2 Условие возникновения местных потерь напора.

- •45. Резкое расширение трубопровода. Формула Борда.

- •46. Случаи местных сопротивлений, наиболее часто встречающиеся в инженерной практике.

- •47.1 Истечение жидкости через отверстие. Типы сжатия струи.

- •47.2 Истечение жидкости через отверстие. Типы сжатия струи.

- •48. Коэффициенты истечения и

- •49. Определение коэффициентов ипри истечении жидкости через малое и большое отверстие в тонкой стенке.

- •50. Определение коэффициентов ипри истечении жидкости через затопленное малое отверстие.

- •51. Истечение через насадки. Типы и применение насадков.

- •52.1 Истечение жидкости через внешний цилиндрический насадок.

- •52.2 Истечение жидкости через внешний цилиндрический насадок.

- •53. Истечение жидкости через отверстие при переменном напоре. Время опорожнения сосуда.

- •54. Классификация трубопроводов.

- •55.1 Гидравлический расчет простых трубопроводов.

- •55.2 Гидравлический расчет простых трубопроводов.

- •56 Характеристика трубопроводов. Кривые потребного напора.

- •57.1 Последовательное и параллельное соединение простых трубопроводов.

- •57.2 Последовательное и параллельное соединение простых трубопроводов.

- •58. Расчет разветвленного трубопровода.

- •59. Классификация насосов.

- •60. Принцип действия динамических насосов.

- •61. Основные характеристики насосов.

- •62.1 Устройство и принцип действия центробежного насоса.

- •62.2 Устройство и принцип действия центробежного насоса.

- •63. Движение жидкости в рабочем колесе центробежного насоса.

- •64. Основное уравнение центробежного насоса.

- •65.1 Характеристики центробежного насоса.

- •65.2 Характеристики центробежного насоса.

- •66. Законы пропорциональности для центробежных насосов.

- •67.1 Совместная работа насоса и трубопровода.

- •67.2 Совместная работа насоса и трубопровода.

- •68. Определение рабочей точки системы насос-трубопровод.

- •69.1 Регулирование подачи центробежных насосов.

- •69.2 Регулирование подачи центробежных насосов.

- •70.1 Последовательное и параллельное соединение насосов.

- •70.2 Последовательное и параллельное соединение насосов.

- •71. Общие сведения об объемных насосах.

- •72. Принцип действия объемных насосов.

- •73.1 Рабочие характеристики объемных насосов.

- •73.2 Рабочие характеристики объемных насосов.

- •74. Устройство и принцип действия поршневых насосов.

- •75. Роторные насосы.

- •76.1 Объемный гидропривод. Основные понятия и определения.

- •76.2 Объемный гидропривод. Основные понятия и определения.

- •77.1 Гидролинии. Гидроемкости. Рабочие жидкости. Принципиальные схемы.

- •77.2 Гидролинии. Гидроемкости. Рабочие жидкости. Принципиальные схемы.

73.2 Рабочие характеристики объемных насосов.

сообщаемая

жидкости в рабочей камере и соответствующая

гидравлической мощности в лопастных

насосах. Умножим и разделим уравнение

(1) на

и произведем перегруппировку множителей.

Получим

и произведем перегруппировку множителей.

Получим т. е. КПД насоса (общий) равен произведению

трёх частных КПД – гидравлического,

объёмного и механического.

т. е. КПД насоса (общий) равен произведению

трёх частных КПД – гидравлического,

объёмного и механического.

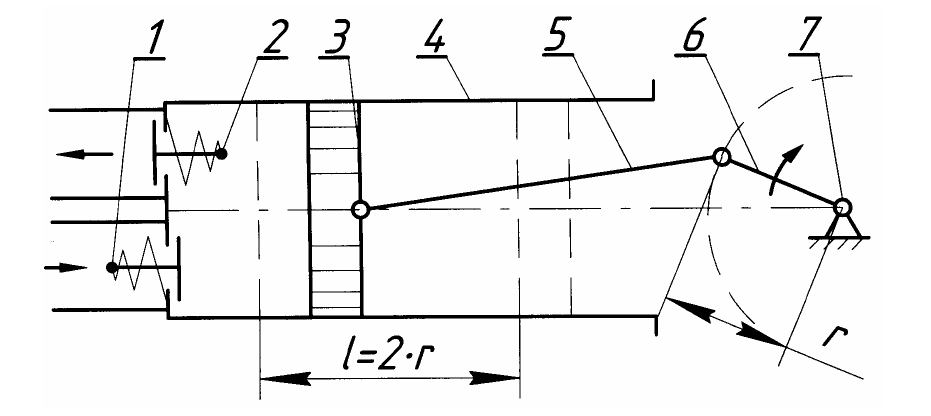

74. Устройство и принцип действия поршневых насосов.

В

возвратно-поступательных насосах

силовое взаимодействие рабочего органа

с жидкостью происходит в неподвижных

рабочих камерах, которые попеременно

сообщаются с полостями всасывания и

нагнетания за счет впускного и выпускного

клапанов. В качестве рабочего органа

используется поршень, плунжер или гибкая

диафрагма. В связи с этим они подразделяются

на поршневые,

плунжерные и диафрагменные.

Привод прямодействующего насоса

осуществляется за счет возвратно-поступательного

воздействия непосредственно на

вытеснитель. Рассмотрим устройство и

принцип работы поршневого насоса с

вальным приводом. На рис. приведена

конструктивная схема поршневого насоса

с кривошипно-шатунным механизмом.

Приводной вал 7 через кривошип 6 радиусом

и

шатун 5 приводит в движение поршень 3

площадью

и

шатун 5 приводит в движение поршень 3

площадью

,

который движется возвратно-поступательно

в корпусе (цилиндре) 4. Насос также имеет

два подпружиненных клапана: впускной

1 и выпускной 2. Рабочей камерой насоса

является пространство слева от поршня,

ограниченное корпусом 4, поршнем 3, а

также клапанами 1 и 2. При движении поршня

3 вправо жидкость через впускной клапан

1 заполняет рабочую камеру, т.е.

обеспечивается всасывание. При движении

поршня 3 влево жидкость нагнетается в

напорный трубопровод через клапан 2.

Рассматриваемый насос имеет одну рабочую

камеру (

,

который движется возвратно-поступательно

в корпусе (цилиндре) 4. Насос также имеет

два подпружиненных клапана: впускной

1 и выпускной 2. Рабочей камерой насоса

является пространство слева от поршня,

ограниченное корпусом 4, поршнем 3, а

также клапанами 1 и 2. При движении поршня

3 вправо жидкость через впускной клапан

1 заполняет рабочую камеру, т.е.

обеспечивается всасывание. При движении

поршня 3 влево жидкость нагнетается в

напорный трубопровод через клапан 2.

Рассматриваемый насос имеет одну рабочую

камеру ( ),

и за один оборот вала поршень 3 совершает

один рабочий ход, т.е. это насос однократного

действия (

),

и за один оборот вала поршень 3 совершает

один рабочий ход, т.е. это насос однократного

действия ( ).

По рис. легко заметить, что рабочий ход

).

По рис. легко заметить, что рабочий ход поршня

3 равен двум радиусам кривошипа 6. Тогда

в соответствии с (6.1) его рабочий объем

может быть вычислен по формуле:

поршня

3 равен двум радиусам кривошипа 6. Тогда

в соответствии с (6.1) его рабочий объем

может быть вычислен по формуле:

.

Насосы с поршнем в качестве вытеснителя

являются наиболее распространенными

из возвратно-поступательных насосов.

Они могут создавать значительные

давления (до 30…40 МПа). Однако выпускаются

также насосы, рассчитанные на значительно

меньшие давления (до 1…5 МПа). Скоростные

параметры этих насосов (количество

рабочих циклов в единицу времени) во

многом определяются конструкцией

клапанов, так как они являются наиболее

инерционными элементами. Насосы с

подпружиненными клапанами допускают

до 100…300 рабочих циклов в минуту. Насосы

с клапанами специальной конструкции

позволяют увеличивать этот параметр

до 300…500 циклов в минуту. В поршневых

насосах существуют все три вида потерь,

т.е. объемные, гидравлические и механические

потери. Полный КПДη

для

большинства поршневых насосов составляет

0,85…0,92.

.

Насосы с поршнем в качестве вытеснителя

являются наиболее распространенными

из возвратно-поступательных насосов.

Они могут создавать значительные

давления (до 30…40 МПа). Однако выпускаются

также насосы, рассчитанные на значительно

меньшие давления (до 1…5 МПа). Скоростные

параметры этих насосов (количество

рабочих циклов в единицу времени) во

многом определяются конструкцией

клапанов, так как они являются наиболее

инерционными элементами. Насосы с

подпружиненными клапанами допускают

до 100…300 рабочих циклов в минуту. Насосы

с клапанами специальной конструкции

позволяют увеличивать этот параметр

до 300…500 циклов в минуту. В поршневых

насосах существуют все три вида потерь,

т.е. объемные, гидравлические и механические

потери. Полный КПДη

для

большинства поршневых насосов составляет

0,85…0,92.

75. Роторные насосы.

К насосам, применяемым в гидроприводах и других гидросистемах, предъявляют высокие требования, основными из которых являются: малая удельная масса и объем, приходящиеся на единицу мощности, высокий КПД, возможность регулирования и реверса подачи, а также высокая быстроходность и большая надежность. Этим требованиям наиболее полно удовлетворяют роторные насосы. К роторным относятся объемные насосы с вращательным или вращательно-поступательным движением рабочих органов — вытеснителей. Жидкость в этих насосах вытесняется в результате вращательного (в шестеренных и винтовых насосах) иди вращательного и одновременно возвратно-поступательного движения вытеснителей относительно ротора (в роторно-поршневых и пластинчатых насосах). Особенностью рабочего процесса таких насосов является и то, что при вращении ротора рабочие камеры переносятся из полости всасывания в полость нагнетания и обратно. Перенос рабочих камер с жидкостью делает излишними всасывающие и нагнетательные клапаны. Отсутствие всасывающих и нагнетательных клапанов в роторных насосах является основной конструктивной особенностью, которая отличает их от поршневых насосов. Роторный насос обычно состоит из трех основных частей: статора (неподвижного корпуса), ротора, жестко связанного с валом насоса и вытеснителя (одного или нескольких). Рабочий процесс роторного насоса складывается из трех этапов: заполнение рабочих камер жидкостью; замыкание (изоляции) рабочих камер и их перенос; вытеснение жидкости из рабочих камер. Основными свойствами роторных насосов, вытекающими из специфики их рабочего процесса и отличающими их от поршневых насосов, являются следующие:

1. Обратимость, т. е. способность роторных насосов работать в качестве гидродвигателей (гидромоторов). Это означает, что жидкость, подводимая к насосу под давлением, заставляет вращаться ротор и вал. Поршневые насосы этой способностью не обладают.

2.  быстроходность. Максимально допустимые

значения частоты вращения для роторных

насосов

быстроходность. Максимально допустимые

значения частоты вращения для роторных

насосов об/мин, причем нижний предел соответствует

большим насосам, а верхний — малым. Для

поршневых насосов эти значения в

несколько раз меньше.

об/мин, причем нижний предел соответствует

большим насосам, а верхний — малым. Для

поршневых насосов эти значения в

несколько раз меньше.

3. Способность работать только на чистых (отфильтрованных и не содержащих абразивных и металлических частиц), неагрессивных и смазывающих жидкостях. Эти требования к жидкости обусловлены малыми зазорами в роторном насосе и трением между обработанными по высшим классам точности и чистоты поверхностями статора, ротора и вытеснителей.

Если первые два свойства роторных насосов являются их преимуществами, то третье свойство ограничивает применение этих насосов. Работа насосов на воде исключается, так как вода вызывает коррозию и ведет к быстрому изнашиванию рабочих органов.