- •Содержание

- •Введение

- •Глава 1. Обзор литературы

- •1.1. Клетки крови

- •1.2. Экспериментальные методы

- •1.3. Моделирование светорассеяния

- •1.4. Обратная задача светорассеяния

- •Глава 2. Метод дискретных диполей

- •2.1. Обзор МДД

- •2.1.1. Введение

- •2.1.2. Общая формулировка

- •2.1.3. Разновидности МДД

- •2.1.3.1. Теоретические основы МДД

- •2.1.3.2. Точность МДД вычислений

- •2.1.3.3. МДД для кластеров шаров

- •2.1.3.4. Модификации и расширения МДД

- •2.1.4. Численные соображения

- •2.1.4.1. Прямые и итерационные методы

- •2.1.4.2. Разложение по порядкам рассеяния

- •2.1.4.3. Блочно-топлицева структура

- •2.1.4.4. Быстрое преобразование Фурье

- •2.1.4.5. Быстрый метод мультиполей

- •2.1.4.6. Усреднение по ориентации и повторные вычисления

- •2.1.5. Сравнение МДД с другими методами

- •2.1.6. Заключительные замечания

- •2.2. Сходимость МДД

- •2.2.1. Введение

- •2.2.2. Теоретический анализ

- •2.2.2.1. Дополнительные определения

- •2.2.2.2. Анализ ошибок

- •2.2.2.3. Ошибки формы

- •2.2.2.4. Различные формулировки МДД

- •2.2.3. Численное моделирование

- •2.2.4. Обсуждение

- •2.2.5. Выводы

- •2.3. Методика экстраполяции для улучшения точности МДД

- •2.3.1. Введение

- •2.3.2. Экстраполяция

- •2.3.3. Численное моделирование

- •2.3.4. Обсуждение

- •2.3.5. Выводы

- •2.4. Текущие возможности МДД для очень больших частиц

- •2.4.1. Введение

- •2.4.2. Компьютерная программа ADDA

- •2.4.3. Численное моделирование

- •2.4.3.1. Параметры моделирования

- •2.4.3.2. Результаты

- •2.4.4. Обсуждение

- •2.4.5. Выводы

- •2.5. Сравнение компьютерных программ на основе МДД

- •2.5.1. Введение

- •2.5.2. Программы МДД

- •2.5.2.1. SIRRI

- •2.5.2.2. DDSCAT

- •2.5.2.4. ADDA

- •2.5.3. Сравнение программ

- •2.5.3.1. Формы объектов и параметры

- •2.5.3.2. Точные методы

- •2.5.3.3. Точность

- •2.5.3.4. Скорость

- •2.5.4. Обсуждение

- •2.6. Сравнение МДД с методом конечных разностей во временной области

- •2.6.1. Введение

- •2.6.2. Параметры моделирования

- •2.6.3. Результаты для шаров

- •2.6.4. Пример применения к биологическим клеткам

- •2.6.5. Выводы

- •Глава 3. Эритроциты

- •3.1. Введение в эритроциты

- •3.1.1. Морфология

- •3.1.2. Светорассеяние эритроцитами

- •3.2. Решение обратной задачи светорассеяния для эритроцитов, используя простую форму и постоянный показатель преломления

- •3.2.1. Методология моделирования

- •3.2.2. Экспериментальный метод и процедура обращения

- •3.2.3. Эффект формы и ориентации

- •3.2.4. Характеризация эритроцитов

- •3.2.5. Приближённые формы

- •3.2.6. Выводы

- •3.3. Характеризация морфологии нативных эритроцитов с помощью сканирующего проточного цитометра

- •3.3.1. Расширенная модель формы эритроцита

- •3.3.2. Методология моделирования

- •3.3.3. Экспериментальный метод и процедура обращения

- •3.3.4. Результаты и обсуждение

- •3.3.5. Эмпирическая процедура определения диаметра эритроцитов

- •3.3.6. Выводы

- •Глава 4. Гранулоциты

- •4.1. Введение в гранулоциты

- •4.1.1. Нейтрофилы

- •4.1.2. Эозинофилы

- •4.1.3. Базофилы

- •4.1.4. Оптическая характеризация гранулоцитов

- •4.2. Теоретическое исследование светорассеяния простой моделью гранулоцита – зернистым шаром

- •4.2.1. Введение

- •4.2.2. Простая модель гранулоцита

- •4.2.3. Ортогональное светорассеяние

- •4.2.4. Результаты и обсуждение

- •4.2.5. Выводы

- •4.3. Экспериментальное исследование нейтрофилов сканирующим проточным цитометром

- •4.3.1. Экспериментальная процедура

- •4.3.2. Дополнительное МДД моделирование

- •4.3.3. Результаты и обсуждение

- •4.3.4. Выводы

- •Заключение

- •Развитие метода дискретных диполей

- •Характеризация эритроцитов с помощью сканирующего проточного цитометра

- •Теоретическое и экспериментальное исследование гранулоцитов

- •Основные результаты

- •Литература

- •Приложение

- •A1. Описание сокращений и символов

- •A2. Свойства симметрии матрицы Мюллера

- •A3. Расчёт бокового рассеяния зернистым шаром в рамках приближения Релея-Дебая-Ганса

- •A4. Расчёт деполяризованного бокового рассеяния зернистым шаром в рамках второго борновского приближения

|

800 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

700 |

|

|

|

|

теория |

|

|

|

|

|

|

V = 92 мкм3 |

|

|||||

) |

|

|

|

|

|

эксперимент |

|

|

|

|

|

D = 6.33 мкм |

|

||||||

)I(θ |

600 |

|

|

|

|

V = 110 мкм3 |

|

|

|

|

|

β = 90° |

|

|

|||||

. w(θ |

500 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

D = 7.6 мкм |

|

|

|

|

|

χ |

2 |

= 31 |

|

|

|||||

интен |

|

|

|

|

|

β = 90° |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

400 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Модиф. |

300 |

|

|

|

|

χ2=28 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

700 |

|

|

|

|

V = 92 мкм3 |

|

|

|

|

|

V = 110 мкм3 |

|

||||||

(θ ) |

|

|

|

|

|

D = 6.75 мкм |

|

|

|

|

|

D = 6.75 мкм |

|

||||||

600 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

β = 80° |

|

|

|||||||

|

|

|

|

β = 90° |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

)I |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

. w(θ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

500 |

|

|

|

|

χ |

2 |

= 33 |

|

|

|

|

|

|

χ2 = 36 |

|

|

|||

интен |

400 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Модиф. |

300 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

700 |

|

|

|

|

V = 100 мкм3 |

|

|

|

|

|

V = 100 мкм3 |

|

||||||

) |

|

|

|

|

|

D = 8.28 мкм |

|

|

|

|

|

D = 6.84 мкм |

|

||||||

)I(θ |

600 |

|

|

|

|

β = 90° |

|

|

|

|

|

|

β = 80° |

|

|

||||

. w(θ |

500 |

|

|

|

|

χ2 = 30 |

|

|

|

|

|

|

χ2 = 30 |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

интен |

400 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Модиф. |

300 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

010 |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

|

40 |

45 |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

40 |

45 |

50 |

||

|

|

|

Угол рассеяния θ, градусы |

|

|

|

|

Угол рассеяния θ, градусы |

|

|

|

|

|

||||||

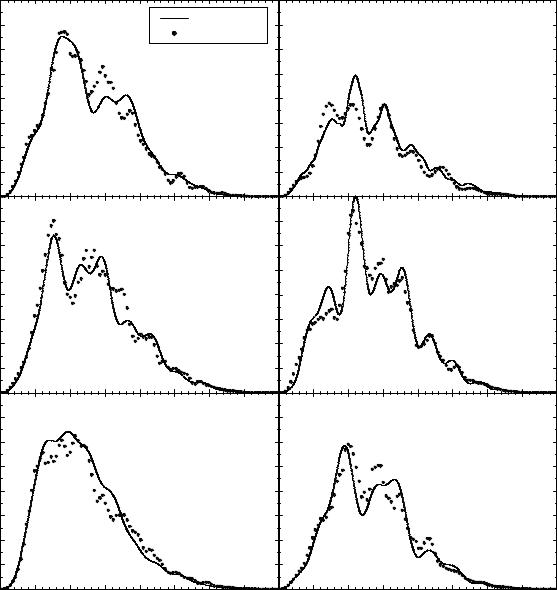

Рис. 38. Экспериментальные и теоретические модифицированные индикатрисы зрелых |

|||||||||||||||||||

эритроцитов. Также приведены χ 2 расстояния. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

3.2.4. Характеризация эритроцитов

Практически невозможно использовать МДД для подгонки экспериментальных индикатрис, ввиду большого времени вычислений даже для современной программы и аппаратных средств (см. подраздел 2.4.2). В качестве подхода к решению обратной задачи светорассеяния мы вычислили индикатрисы нескольких двояковогнутых дисков с разными диаметрами и объёмами, представленными в таблице 13, создав тем самым малую базу данных. В ячейках таблицы указаны значения η для соответствующих диаметра и объёма, а прочерк означает, что для этих параметров вычисления не проводились. Для каждой пары диаметра и объёма вычислялись четыре индикатрисы

148

Таблица 13. Параметры эритроцитов для предварительных вычислений.a

D, мкм |

|

|

V, мкм3 |

|

|

86 |

92 |

100 |

105 |

110 |

|

6.08 |

0.638 |

– |

– |

– |

– |

6.33 |

0.565 |

0.605 |

– |

– |

– |

6.51 |

– |

0.556 |

0.604 |

– |

0.665 |

6.75 |

0.466 |

0.499 |

0.542 |

0.569 |

0.596 |

6.84 |

– |

– |

0.521 |

– |

0.573 |

7.01 |

– |

– |

0.484 |

– |

0.532 |

7.60 |

0.327 |

0.349 |

0.380 |

0.399 |

0.418 |

8.28 |

– |

– |

0.294 |

0.418 |

0.323 |

a Приведены отношения толщины к диаметру, прочерки означают, что вычисления не проводились.

Количество

250

200

150

100

50

0

60 |

70 |

80 |

90 |

|

Угол ориентации β, градусы |

|

|

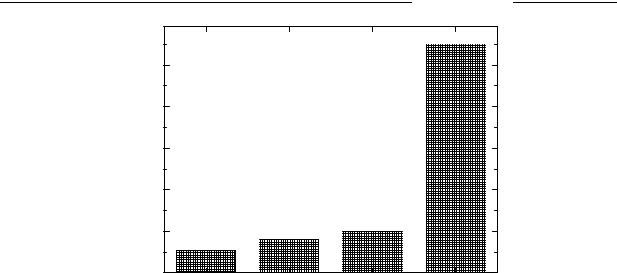

Рис. 39. Распределение зрелых эритроцитов по углу ориентации, полученное χ2 методом.

для β = 60°, 70°, 80° и 90° – всего было вычислено 92 индикатрисы. Эти теоретические индикатрисы использовались для характеризации эритроцитов χ2 методом, как описано в подразделе 3.2.2.

Несколько представительных примеров результатов χ2 метода представлены на рис. 38 – видно хорошее согласие между теоретическими и экспериментальными индикатрисами. Средняя интенсивность (по всему диапазону углов) измеренных индикатрис соответствует теоретическим индикатрисам для значений β равных 70° и

90° [рис. 36(б)], и превосходит среднюю интенсивность для меньших β. Используя все экспериментальные индикатрисы, для которых значение χ2 было меньше заданного уровня (примерно 10% всех экспериментальных индикатрис), построено распределение зрелых эритроцитов по углу ориентации, показанное на рис. 39. Можно заключить, что ориентация эритроцитов в капилляре СПЦ близка к перпендикулярной (β = 90°), что согласуется с предыдущими результатами [225]. При этом рис. 39 даёт оценку отклонения от этой предпочтительной ориентации.

149

|

800 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

700 |

|

|

|

|

|

|

(а) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

) |

600 |

|

|

|

|

|

|

|

|

)I(θ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

w(θ |

500 |

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

интен |

400 |

|

|

|

|

|

эритроцит |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Модиф. |

300 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

диск |

|

|

||

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

350 |

|

|

|

|

|

|

(б) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

)I(θ ) |

300 |

|

|

|

|

|

|

|

|

250 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

w(θ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

интен. |

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

150 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Модиф |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

40 |

45 |

50 |

|

10 |

||||||||

|

|

|

|

Угол рассеяния θ, градусы |

|

|

|

||

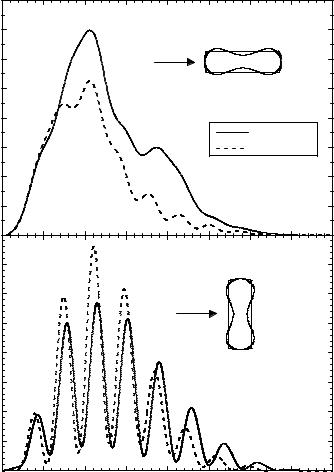

Рис. 40. Модифицированные индикатрисы двояковогнутого диска и шарового диска с тем же диаметром и объёмом: (а) перпендикулярная и (б) параллельная ориентация.

3.2.5. Приближённые формы

Существует несколько приближений формы нативных эритроцитов. Кроме совсем простых, наиболее популярными являются шаровой диск и сплюснутый сфероид. Их преимуществом по сравнению с реалистичными формами является то, что их можно быстро моделировать с помощью МРГУ. Мы сравнили индикатрисы эритроцита с

D = 7.60 мкм и η = 0.380 (V = 100 мкм3) с приближёнными формами для того же диаметра и объёма, рассматривая две ориентации оси эритроцита: перпендикулярную

(β = 90°) и параллельную (β = 0°) падающему излучению. Результаты для шарового диска показаны на рис. 40, где видно, что он является удовлетворительной моделью только в диапазоне от 10° до 15°.

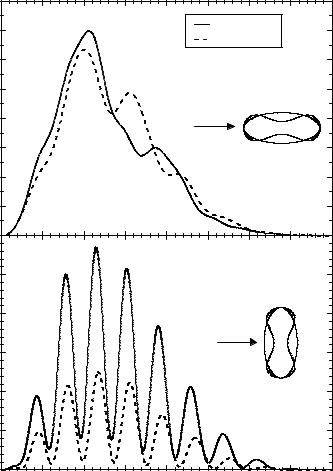

Результаты сравнения для сплюснутого сфероида (рис. 41) показывают хорошее согласие с реальной формой, но только для перпендикулярной ориентации. Это согласуется с выводами на основе метода граничных элементов [226] и МДИ [228]. Однако обоснованность замены эритроцита сфероидом требует более обширной

150

|

800 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

700 |

|

|

|

|

эритроцит |

|

(а) |

|

|

|

|

|

|

сфероид |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

) |

600 |

|

|

|

|

|

|

|

|

)I(θ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

w(θ |

500 |

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

интен |

400 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Модиф. |

300 |

|

|

|

|

|

|

|

|

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(б) |

|

250 |

|

|

|

|

|

|

|

|

) |

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

)I(θ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. w(θ |

150 |

|

|

|

|

|

|

|

|

интен |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Модиф. |

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

40 |

45 |

50 |

|

10 |

||||||||

|

|

|

|

Угол рассеяния θ, градусы |

|

|

|

||

Рис. 41. Модифицированные индикатрисы двояковогнутого диска и сплюснутого сфероида с тем же диаметром и объёмом: (а) перпендикулярная и (б) параллельная ориентация.

проверки для различных размеров эритроцита в контексте конкретной задачи светорассеяния.

3.2.6. Выводы

Моделирование светорассеяния зрелыми эритроцитами показало, что индикатриса чувствительна к форме эритроцита, поэтому в общем случае требуется использовать МДД (или другой метод способный работать с реалистичной формой) для изучения влияния характеристик эритроцита на его индикатрису. Однако при ориентации оси эритроцита перпендикулярно падающему излучению он может быть заменён на сплюснутый сфероид, светорассеяние которым можно моделировать с помощью метода расширенных граничных условий (МРГУ). К счастью, гидродинамическая система сканирующего проточного цитометра (СПЦ) доставляет эритроциты в измерительную зону именно в этой ориентации. Это может сильно облегчить решение обратной задачи, например, с помощью параметризации или нейронной сети, так как МРГУ намного быстрее чем МДД. Тем не менее точность подобных алгоритмов необходимо

151

проверять, используя реалистичные индикатрисы, вычисленные, например, с помощью МДД.

Подход на основе базы данных не упрощает форму эритроцита и является перспективным для его точной характеризации. Но малая база данных, построенная в данном разделе, только демонстрирует идею и не может использоваться для построения распределений эритроцитов в измеряемой на СПЦ пробе по диаметру, объёму и другим параметрам. Для того чтобы иметь возможность строить подобные распределения, необходимо составить намного бóльшую базу данных и отрегулировать

χ2 метод, а модель эритроцита должна включать, по крайней мере, вариацию концентрации гемоглобина. Все эти задачи рассматриваются в разделе 3.3.

152