Savchenko_O_Ya__FMSh_NGU__Zadachi_po_fizike

.pdf

5.10.5.13 % воды.

5.10.6.Смесь 100,5 г воды и 30,5 г льда при 0 ◦C.

5.10.7.m = 98 г/с.

5.10.8 . x ≈ 0,11 м.

5.10.9. а. Пока в кастрюле есть вода, температура дна порядка 100 ◦C. б. Можно.

5.10.11.Между поверхностью раскаленной плиты и каплей образуется прослойка пара, затрудняющая подвод тепла к воде.

5.10.12.Низкая температура воздуха в сосуде Дьюара поддерживается кипением воздуха,

анизкая температура твердой углекислоты — сильным испарением ее с поверхности.

5.10.13.Происходит испарение льда в сухом воздухе.

5.10.14.v ≈ 8 м/с.

5.10.15 . Четыреххлористый углерод выкипает в 25 раз быстрее.

5.10.16.Чтобы предотвратить конденсацию пара.

5.10.17.Нельзя.

5.10.18.При критической температуре жидкость и пар неразличимы.

5.10.19.Быстрее.

5.10.20.m = 11,7 г.

5.10.21.P = 0,2 МПа, A = 35 кДж.

5.10.22.P = 0,37P0.

5.10.23.v = mλRT/[P0(µq + RT )]. A = mλRT/(µq + RT ).

5.10.24 . h ≈ 580 м.

5.10.25.5 % воды.

5.10.26.6 % льда.

5.10.27.а. n = exp(mgh/RT ) = exp(2mσ/ρr). б. h = 15 см.

5.10.28.t = 2ϕλµH2OPн/(7RP ) = 23 ◦C.

5.10.29.Уменьшится в два раза.

5.10.30.P = P0(R/r)2.

5.10.31 . P = 2√P0(R/L)2.

5.10.32.а. В m n раз. б. P = 200P0.

5.10.33.a = 1,0 м/с2.

5.10.34.m1 = 1,7 кг/с, m2 = 170 кг/с.

5.10.35 . T ≈ 1720 К.

§ 5.11. Тепловое излучение

5.11.1.а. Φ ≈ 0,2 кВт. б. ϕ = 89 МВт/м2.

5.11.2.T1 ≈ 600 ◦C, T2 ≈ 2000 ◦C.

5.11.3 . w = 7,56 · 10−16 T 4 Дж/м3.

5.11.5. а. Кварц, в отличие от стали, почти не поглощает видимый свет, поэтому при нагревании он в видимой области излучает значительно слабее.

б. В отличие от черного угля, почти полностью поглощающего видимый свет, белый мел этот свет отражает. Поэтому при нагревании мел излучает значительно меньше света и вы-

глядит на фоне сильно излучающего угля темным. |

|

|

|

|

|||||||||||||||

5.11.6 . а. T = T0/√2. |

б. |

2T = q |

|

|

2 |

|

|

|

|||||||||||

(T1 + T2 )/2. |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

4 |

4 |

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

5.11.8. |

|

. T = |

p |

|

|

|

|

|

|

|

. Φ ≈ 4 · 10 |

|

|

|

. |

|

. T = 140 ◦C. |

||

|

|

|

− |

|

◦ |

|

|

|

|

|

|||||||||

5.11.7. |

а. T = T0 |

ε(R/2L) . |

б. ϕ = 1,7 |

кВт/м . |

|

|

|

||||||||||||

|

а |

|

200, 70, |

|

35 |

C. |

б |

|

|

|

26 Вт |

|

в |

|

|||||

5.11.9.T = 2,4 К.

5.11.10.T = 20 ◦C.

5.11.11 . Φ = |

|

|

|

ε1ε2 |

|

|

|

σS(T14 − T24). |

|

|

|

|

|

||||||

ε1 + |

ε |

ε |

ε |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

2 |

− |

1 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

5.11.12. а. T 0 = T/ |

4 |

|

б. n = 32. |

|

|

|

|

|

|||||||||||

√2. |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

5.11.13 . T = |

|

|

|

|

T0 |

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

p |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

4 |

|

6,5 + 4R/r |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

5.11.14 . T = s |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

T14 − T24 + |

T1 |

+ 2 − ε (T14 |

− T24) κ |

|

. |

||||||||||||||

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ε |

|

h |

|

4 |

|

|

21 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

321 |

|

r

|

SΦ |

1 |

1 |

|

SΦ |

|||

5.11.16. а. a = |

|

. б . v = |

|

|

|

|

|

. |

|

2πR2mc |

R1 |

− R2 |

πmc |

||||

5.11.17. а. На хвост кометы действует давление солнечных лучей. б. r ≈ 1 мкм.

Глава 6. ЭЛЕКТРОСТАТИКА

§ 6.1. Закон Кулона. Напряженность электрического поля

6.1.1.а. F = 1,8 · 104 Н. б. F = 2,3 · 10−8 Н. В 4,17 · 1042 раз.

6.1.2.q ≈ 1,05 · 10−5 Кл ≈ 3,16 · 104 СГС.

6.1.3.а. E = 1 В/м = 3,3 · 10−5 СГС. б. E = 3 · 105 В/м = 10 СГС.

6.1.4. |

На расстоянии 1 |

м E |

1 |

= 9 |

· |

1010 В/м = 3 |

· |

106 |

СГС; на расстоянии 20 м |

|||

|

8 |

В/м = 7,5 · 10 |

3 |

СГС. |

|

|

|

|

||||

E2 = 2,25 · |

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

На заряд 0,001 Кл F1 = 9 · 107 Н, F2 = 2,25 · 105 Н;

на заряд 1000 СГС F1 = 3 · 109 дин, F2 = 7,5 · 106 дин.

6.1.5.F = 2,56 · 109 Н.

6.1.6.q = 3,5 · 103 Кл.

6.1.7. T12 |

= |

q1(4q2 + q3) |

, |

T23 |

= |

q3(4q2 + q1) |

. |

16πε0l2 |

|

||||||

|

|

|

|

|

16πε0l2 |

||

6.1.8. На расстоянии x = l√q1/(√q1 + √q2 ) от заряда q1. Да. Нет.

√

6.1.9. q = l 8πε0mg.

12 q2

6.1.10.T = 4πε0l2 Q − 3√3 .

6.1.11.β = 2 arctg(q/Q)2/3, α = π − β.

6.1.12.r = 1,4 · 10−8 см.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

√ |

|

|

|

|

|

|

|

(8πε |

ml3). |

|

|

|

|||||||||||

6.1.13. ω = qq(3 |

2 − 4)/ |

2 |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

6.1.14 . qмин = 32πε0mgR |

/Q. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

q2√ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

a2 + l2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

6.1.15. k = |

32πε0a3(√ |

|

|

|

|

|

− l) |

. |

|

|

|

|

||||||||||||||||||

a2 + l2 |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

6.1.16 . T = 8πε0l2 4 |

+ |

|

|

3 |

|

!. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

q2 |

|

9 |

|

|

√ |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

6.1.17. E1 = 0, E2 = Qh/[(4πε0(R2 + h2)3/2]. |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

6.1.18 . E = ρl/[4πε0x(l + x)]. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

6.1.19. а) E = σ/(6ε0); |

б) E = (σ1 − σ2)/(4ε0); |

в) E = σ/(2ε0); |

||||||||||||||||||||||||||||

q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

г) E = |

σ2 |

+ σ2 |

+ σ2 |

σ1σ2 |

− |

σ2σ3 |

− |

σ1σ3/(3ε0); д ) E = ρh(1 |

− |

cos α)/(2ε0); |

||||||||||||||||||||

е ) E = |

√ 1 |

2 |

|

|

3 − |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

3 lρ/(12ε0). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

6.1.20.б. Да. √

6.1.21.а. q = 10 Q. б. q = 9Q.

§ 6.2. Поток напряженности электрического поля. Теорема Гаусса

6.2.1.а. Φ = El2/2. б. Φ = −Eh2, Φ = Eh2.

6.2.2.Φ = E cos α · π(R2 − r2).

6.2.4.F = σΦ.

6.2.5.а. F1 = F2 = qσ/(2ε0), E = σ/(2ε0). б. F = σq/(4ε0).

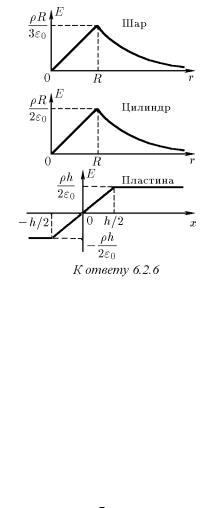

♦ |

|

а |

|

при |

Q/(4ε r2) при r > R; |

б) E = ρ/(2πε |

r); |

в) E = σ/(2ε |

); |

||

6.2.6. |

|

) E = 0 |

|

r < R, E = 3 |

0 2 |

) при r > R; |

0 |

|

0 |

|

|

г) E = ρr/(3ε0) при r 6 R; E = ρR |

/(3ε0r |

д) E = ρr/(2ε0) при r 6 R; E = |

|||||||||

ρR2/(2ε0r) при r > R; |

е) E = ρx/ε0 при x 6 h/2 (x — расстояние от центральной плоскости |

||||||||||

пластины); E = ρh/(2ε0) при x > h/2.

322

6.2.7. а) ρ = 2E0ε0/r; б) ρ = E0ε0/r. |

|

|

|

6.2.8 . Сила, действующая на выделенную грань куба, F = σ |

En ds, где |

En ds — поток |

|

остальными пятью гранями |

. |

||

через эту грань напряженности электрического поля, создаваемый R |

R |

|

|

В качестве замкнутой поверхности построим куб, немного б´ольший данного. Тогда все шесть заряженных граней дают поток напряженности электрического поля через все шесть сторон построенной поверхности Φ = q/ε0 = 6σl2/ε0, а через одну грань Φ0 = σl2/ε0. Но

Φ0 = En dS + σl2/(2ε0), |

|||||||

|

Z от пяти |

от выделенной |

|||||

|

граней |

|

грани |

||||

следовательно, |

|

|

|

|

|

|

|

Z |

|

σl2 |

− |

σl2 |

|

σl2 |

|

En ds = |

|

|

= |

|

. |

||

ε0 |

2ε0 |

2ε0 |

|||||

Значит, сила F = σ2l2/(2ε0). Аналогично рассуждая, для тетраэдра получим

F= √3 σ2l2/(8ε0).

6.2.9.Между плоскостями E1 = σ/ε0, E2 = 0. Вне плоскостей E10 = 0, E20 = σ/ε0.

6.2.10.E1 = (σ/ε0) sin(α/2), E2 = (σ/ε0) cos(α/2).

6.2.11.Eмакс = ρh/ε0.

6.2.12.EA = ρh/(6ε0), EB = ρh/(3ε0), E(r) = ρr/(3ε0).

6.2.13 . В любой точке внутри полости напряженность поля направлена вдоль прямой,

соединяющей центры шара и полости, и E = ρl/(3ε0). |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

ρ |

|

r3 |

ρ |

|

|

r3 |

|

|

|

||||

Вне полости E = |

|

|

x + |

|

|

|

при 0 < x < l − r; E = |

|

x − |

|

|

|

|

при l + r < |

|||||

3ε0 |

(l |

− |

x)2 |

3ε0 |

(x |

− |

l)2 |

||||||||||||

|

ρ |

|

R2 |

|

r2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

x < R; E = |

|

|

|

− |

|

|

|

при x > R. |

|

|

|

|

|

|

|

||||

3ε0 |

x2 |

(x − l)2 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

6.2.14 . а. E = ρl/(3ε0). |

б. σ = 3ε0E cos α, где α — угол между направлением поля и |

||||||||||||||||||

радиусом, проведенным в точку на сфере. σмакс = 3ε0E. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

6.3.31 . ϕ = q/(4πε0L). 6.3.32 . Q = −qR/L.

6.3.33. Увеличится на F = Qq/(4πε0L2) при L > R; не изменится при L < R.

6.3.35.h = 3q2R2/(16π2ε0ρgr6), где h отсчитывается от центра шара.

6.3.36.Q0 = qQ/(Q − q).

6.3.39.Увеличится в три раза.

6.3.40.C = 4πε0R.

§ 6.4. Конденсаторы

6.4.2.а. Увеличилась в четыре раза. б. Уменьшится в два раза; уменьшится вn раз.

6.4.3.а. C = ε0S/d. б. C = 5,3 см = 5,9 пФ.

6.4.4. а. Увеличится в полтора раза. б. Увеличится в 1 + S0/(2S) раз. в. Не изменится.

6.4.5. C = 4πε0 |

R1R2 |

. |

|

|

|

|

|

6.4.6. C = 4πε0 |

R1 − R2 |

− R0 |

(R0 − d)) − |

1 |

|||

R1 |

− R2 |

. |

|||||

|

1 |

1 |

|

|

d |

|

|

6.4.7 . C = 2πε0l/ ln(R2/R1).

|

6.4.8 . C = |

ε0al |

1 + |

ld |

. |

||

|

d |

2πR2 |

|||||

|

|

|

|

|

|

||

|

6.4.9. а. C = C1C2/(C1 + C2), C = C1 + C2. б. C0 = 4C/3. в. C0 = 7C/5. |

||||||

г. C0 |

√ |

|

− 1)C/2. д. C0 = 6C/5. |

||||

= ( |

5 |

||||||

6.4.10.q = ±ε0SEa .

6.4.11.V = d + a (V1 + V2).

6.4.12 . а. Увеличится в полтора раза. б. Увеличится в два раза.

6.4.13.q = qx/d.

|

V |

= |

Cd + 2ε S |

|

4n |

6.4.14 . |

|

0 |

. |

||

V0 |

Cd + ε0S |

6.4.15.F = 4,4 · 10−2 Н. Нет.

6.4.16.Увеличится в k раз. Увеличится в n2 раз.

6.4.17.а) W = 4,4 мДж; б) W = 2πε0r1r2V 2/(r2 − r1); в) W = πε0lV 2/[ln(r2/r1)].

6.4.18. а. A = Q2d/(2ε |

S). |

б. A = Q2dx/[2ε |

a2(a |

− |

x)]. в. A |

а |

= Q2d/(4ε |

A); A |

б |

= |

|

Q2dx/(2ε0a3). |

0 |

|

0 |

|

|

0 |

|

|

|||

§ 6.5. Электрическое давление. Энергия электрического поля

6.5.1.а. F = σ2S/(2ε0). P = σ2/(2ε0). б. σ = ε0E. P = ε0E2/2 (в СИ), P = E2/(8π) (в СГС). в. P = 4,325 Па, σ = 8,85 мкКл/м2.

6.5.2.Уменьшится в 1 + Q2/(2P0ε0S2) раз.

6.5.3.По теореме Гаусса определим поверхностную плотность заряда на границе раздела полей: σ = ε0E. Используя принцип суперпозиции,

E0 − σ/(2ε0) = E, E0 + σ/(2ε0) = 2E,

найдем напряженность внешнего поля: E0 = 3E/2. Сила, которая действует на заряд, приходящийся на единицу площади поверхности раздела полей, т. е. давление со стороны внешнего поля P = E0σ = 3ε0E2/2. Для полей E и −2E, аналогично рассуждая, получим σ = −3ε0E и E0 = −E/2. Таким образом, во втором случае поверхностная плотность заряда в три раза больше, но напряженность внешнего поля в три раза меньше. Поэтому электрическое давление будет тем же: P = E0σ = 3ε0E2/2.

6.5.4.P = ρ2h2/(2ε0).

6.5.5.P = Q2/(32π2ε0R4) (см. решение задачи 6.5.3).

6.5.6.P = ε0R√2V 2/[2r2(R − r)2].

|

|

6.5.7. ρ = 2πR 2ε0P . |

|

|

|

||||

|

|

6.5.8 . а. F1 = qσ/(4ε0), F2 = √ |

|

qσ/(8ε0), F3 |

= √ |

|

qσ/(16ε0); E1 = σ/(4ε0), E2 = |

||

2 |

3 |

||||||||

√ |

|

σ/(8ε0), E3 = √ |

|

σ/(16ε0). б. E = Rρ/(4ε0). |

|

|

|

||

2 |

3 |

|

|

|

|||||

|

|

6.5.9 . F = Q2(R2 − h2)/(32πε0R4); q = −Q/2. |

|

|

|

||||

21 |

325 |

||||||||