- •Российская федерация

- •Автономная некоммерческая организация

- •«Учебно-методический центр»

- •«Статус»

- •Учебно – методическое пособие

- •Транспорт нефти и нефтепродуктов

- •1.1. Общие сведения о транспорте и нефтепродуктах

- •1.2. Железнодорожный транспорт. Общая характеристика

- •1.3. Водный транспорт

- •1.4. Автомобильный транспорт

- •1.5. Трубопроводный транспорт

- •2. Гидравлические расчеты магистральных нефтепроводов. Основные факторы, влияющие на перекачку жидкостей

- •2.1. Трасса трубопровода и ее профиль

- •2.2. Гидравлический уклон

- •2.3. Гидравлический расчет трубопроводов

- •2.4. Характеристика трубопровода

- •2.5. Совмещенная характеристика насосных станций и трубопровода

- •2.6. Расчет сложных трубопроводов

- •3. Сортамент труб и элементы трубопроводных коммуникаций

- •3.1. Рукава

- •3.2. Соединения труб

- •3.3. Прокладки для фланцевых соединений

- •4. Арматура трубопроводов

- •4.1. Регулирующая арматура

- •4.2. Предохранительная арматура

- •4.3. Приводы для управления трубопроводной арматурой

- •5. Прокладка трубопроводов

- •5.1. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов

- •5.2. Компенсаторы

- •6. Опоры трубопроводов

- •6.1. Расчет трубопроводов на прочность

- •6.2. Защита трубопроводов от коррозии

- •7. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов

- •Стальные резервуары

- •Неметаллические резервуары

- •8. Оборудование резервуаров

- •Перепускным устройством и механизмом управления хлопушкой

- •Гидравлический клапан типа

- •9. Расчет вертикальных цилиндрических резервуаров

- •9.1. Резервуары с постоянной толщиной стенки

- •9.2. Резервуары с переменной толщиной стенки

- •10. Подогрев нефти и нефтепродуктов

- •10.1. Назначение, способы подогрева и теплоносители

- •10.2. Конструкции и расчет подогревателей

- •11. Потери нефти и нефтепродуктов. Классификация потерь

- •12. Основные способы перекачки высоковязких и высокозастывающих нефтей и нефтепродуктов

- •12.1. Перекачка с разбавителями

- •12.2. Гидротранспорт вязкой нефти

- •12.3. Перекачка термообработанной нефти

- •12.4. Перекачка нефти с присадками

- •12.5. Перекачка предварительно подогретой нефти

- •13. Транспорт газа

- •13.1. Классификация и состав природных и искусственных газов

- •Физико-химические свойства углеводородных газов

- •13.2. Основные законы газового состояния

- •13.3. Общие сведения о транспорте газа

- •13.4. Компрессорные станции газопроводов

- •13.5. Удаление примесей из газа

- •Очистка газа от газообразных примесей

- •Очистка газа от сероводорода и углекислоты

- •13.6. Одоризация газа

- •Промысловые резервуары

- •Оборудование резервуаров

- •Борьба с потерями нефти

- •Потери при закачке промысловых сточных вод

- •Приборы для измерения давления, температуры, расхода, уровня

- •Жидкостные манометры

- •Деформационные манометры

- •Измерение температуры

- •Измерение уровня жидкости

- •Измерение расхода и количества жидкостей

- •Автоматические средства измерения содержания в нефти воды, солей, плотности

- •Учет нефти

- •Учет нефти в резервуарах

- •Учет нефти по счетчикам

- •Обслуживание резервуарных парков

- •Охрана труда и противопожарные мероприятия. Охрана окружающей среды Инструктаж и обучение безопасным методам труда

- •Токсичность, вредность нефти и применяющихся в добыче нефти веществ

- •Производственное освещение

- •Классификация насосов

- •Свойства и классификация перекачиваемых жидкостей

- •Динамические насосы основные зависимости

- •Характеристики насосов и способы их регулирования

- •Конструктивное исполнение насосов

- •Нефтяные насосы

- •Пуск и остановка насосного агрегата

- •Характерные неисправности в работе насосных агрегатов

- •14. Вопросы для самопроверки

- •Литература

5.1. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов

В процессе эксплуатации трубопроводы изменяют свою температуру в связи с изменением температуры окружающей среды и перекачиваемых жидкостей. Колебание температуры стенки трубопровода приводит к изменению его длины.

Закон изменения длины трубопровода выражается уравнением

Δ=α ·l(ty-to),

где Δ — удлинение или укорочение трубопровода; а — коэффициент линейного расширения металла труб (для стальных труб α = 0,000012 1/°С); l — длина трубопровода; ty— температура укладки трубопровода; t0- температура окружающей среды.

Если концы трубопровода жестко закреплены, то от температурных воздействий в нем возникают термические напряжения растяжения или сжатия, величина которых определяется по закону Гука

![]() ,

,

где Е - модуль упругости материала трубы (для стали) E = 2,1·106 кг/см2 =2,1·105 МПа).

Эти напряжения вызывают в точках закрепления трубопровода усилия, направленные вдоль оси трубопровода, не зависящие от длины, и равные

N = σ · F,

где σ — напряжение сжатия и растяжения, возникшее в трубе от изменения температуры; F — площадь живого сечения материала трубы.

Величина N может быть очень большой и привести к разрушению трубопровода, арматуры, опор, а также нанести повреждения оборудованию (насосам, фильтрам и т.п.) и резервуарам.

Изменения длины подземных трубопроводов зависят не только от колебаний температуры, но и от силы трения трубы о грунт, которая препятствует изменениям длины.

Если усилия от термических напряжений не зависят от длины трубопровода, то сила трения трубы о грунт прямо пропорциональна длине трубопровода. Существует такая длина, на которой силы трения могут уравновеситься с термической силой, и трубопровод не будет иметь изменения длины. На участках меньшей длины трубопровод будет передвигаться в грунте.

Предельная длина такого участка 1max, на котором возможно перемещение трубопровода в грунте, определяется по уравнению

![]()

где δ — толщина стенки трубы, см; k — давление грунта на поверхность трубы, кг/см2; μ — коэффициент трения трубы о грунт.

5.2. Компенсаторы

Разгрузка трубопроводов от термических напряжений осуществляется установкой компенсаторов. Компенсаторы — устройства, позволяющие трубопроводам свободно удлиняться или сокращаться при изменении температуры без повреждения соединений. Применяются линзовые, сальниковые, гнутые компенсаторы.

При выборе трассы трубопроводов необходимо стремиться к тому, чтобы температурные удлинения одних участков могли бы восприниматься деформациями других, т.е. стремиться к самокомпенсации трубопровода, используя для этого все его повороты и изгибы.

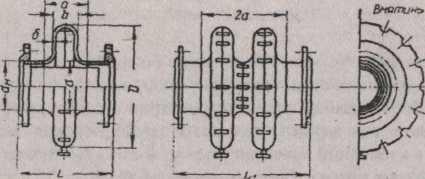

Линзовые компенсаторы (рис. 5.5) применяются для компенсации удлинений трубопроводов с рабочим давлением до 0,6 МПа при диаметре от 150 до 1 200 мм.

Рис. 5.5. Компенсаторы линзовые с двумя фланцами

Компенсаторы изготавливают из конических тарелок (штампованных), каждая пара сваренных между собой тарелок образует волну. Количество волн в компенсаторе делают не более 12 во избежание продольного изгиба. Компенсирующая способность линзовых компенсаторов составляет до 350 мм.

Л инзовые

компенсаторы характеризуются

герметичностью,малыми

габаритами, простотой изготовления и

эксплуатации, но применение

их ограничено непригодностью

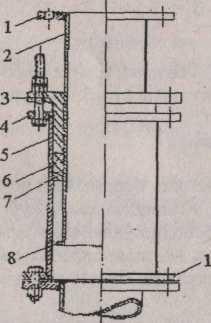

для больших давлений. Сальниковые

компенсаторы

(рис. 5.6) являются осевыми компенсаторами

и применяются для

давлений до 1,6 МПа. Компенсаторы

состоят из чугунного или стального

корпуса и входящего в него

стакана. Уплотнение между стаканом

и корпусом создается сальником.

Компенсирующая способность

сальниковых компенсации ров

составляет от 150 до 500 мм.

инзовые

компенсаторы характеризуются

герметичностью,малыми

габаритами, простотой изготовления и

эксплуатации, но применение

их ограничено непригодностью

для больших давлений. Сальниковые

компенсаторы

(рис. 5.6) являются осевыми компенсаторами

и применяются для

давлений до 1,6 МПа. Компенсаторы

состоят из чугунного или стального

корпуса и входящего в него

стакана. Уплотнение между стаканом

и корпусом создается сальником.

Компенсирующая способность

сальниковых компенсации ров

составляет от 150 до 500 мм.

Сальниковые компенсатора устанавливаются на трубопроводе с точной укладкой, так как возможные перекосы могут привести к заеданию стакана и разрушения компенсатора. Сальниковые компенсаторы ненадежны в отношение герметичности, требуют постоянного надзора за уплотнением сальников и в связи с этим имеют ограниченное применение. Эти компенсаторы устанавливаются на трубопроводах диаметром от 100 мм и выше для негорючих жидкостей и на паропроводах.

Гнутые компенсаторы имеют П-образную (рис. 5.7), лирообразную, S-образную и другие формы и изготавливаются на месте монтажа из тех труб, из которых собирается трубопровод. Эти компенсаторы пригодны для любых давлений, уравновешены и герметичны. Недостатками их являются значительные габариты.