Elektrichesky_privod_Kosmatov_V_I_2012

.pdf

Т в |

Lв |

- постоянная времени цепи обмотки возбуждения; |

|

Rв |

|||

|

|

Rв , Lв - сопротивление и индуктивность цепи обмотки возбуждения, включая внутреннее сопротивление преобразователя.

Рис. 6.16. Схемы и волновые диаграммы тиристорного электропривода в инверторном режиме

140

Если считать, что ЭДС преобразователя изменяется скачком, а при / 2 равняется нулю, то в момент времени

t TВ |

ln |

I Bнна |

|

Edu / RB |

(6.26) |

|

|

|

|||

|

|

Edu |

/ RB |

|

|

ток возбуждения становится равным нулю (рис. 6.17).

Таким образом, глубина инверторного режима преобразователя (угол регулирования / 2 < <180˚) определяет время спадания тока возбуждения до нуля. При / 2 нефорсированный процесс спада-

ния тока и без инвертирования ( см. рис. 6.17, кривая 1), а при > / 2 - форсированный с инвертированием (см. рис. 6.17, кривая 2).

Общим при работе ТП в инверторном режиме на пассивную (обмотка возбуждения) и активную (якорь двигателя) цепи нагрузки является невозможность реализации инверторного режима преобразователя с

углом регулирования 180˚ . Для безопасного инвертирования мак-

симальный угол управления ограничивается величиной |

|

max ( ) , |

(6.27) |

|

px |

I |

|

|

|

|

где arccoscos |

ф |

|

d max |

|

|

– угол коммутации; |

|

|

|

||||

|

Ed 0 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|||

- угол восстановления запирающих свойств тиристоров, 3˚;- наибольшее значение асимметрии управляющих импульсов во

всѐм диапазоне изменения угла регулирования, не более 3˚.

Для реальных ТП при максимально допустимых токах I d max

(2,25 I dн в течение 10 с) угол коммутации  составляет 8-12

составляет 8-12 . Тогда максимальный угол управления

. Тогда максимальный угол управления

max 165 160 ˚,

аугол безопасного инвертирования

min 180 max 15 20 .

Как следует из рис. 6.16, в инверторном режиме коммутация тиристоров должна заканчиваться таким образом, чтобы закрывающийся тиристор успел восстановить свои запирающие свойства, пока на нѐм имеется отрицательное напряжение, т.е. в пределах угла (рис. 6.16).

141

Если этого не произойдѐт, то тиристор с момента 0t1 будут продолжать проводить ток, так как к нему прикладывается прямое напряжение eca , а

затем ebc . Это приведѐт к «опрокидыванию» инвертора, при котором

возникает аварийный ток, так как ЭДС двигателя и трансформатора совпадут по направлению (режим к.з. ). Для исключения «опрокидывания» инвертора необходимо, чтобы

> .

Винверторном режиме внешние характеристики отличаются от характеристик выпрямленного режима тем, что с ростом нагрузки напряжение не падает, а уменьшается в соответствии с выражением (6.18) и

рис. 6.15.

Кроме того, в инверторном режиме существует граница предельного (безопасного) режима инвертирования, описываемая приближѐнно уравнением

Uв Ed 0 cos( ) aв mxф Id . 2

Рис. 6.17. Переходный процесс снижения тока возбуждения: 1 – нефорсированный; 2 – форсированный

142

6.2.4.Электромеханические и механические характеристики реверсивного тиристорного электропривода

Реверсивный тиристорный электропривод (система ТП-Д) для принципиальных схем рис. 6.6 и рис. 6.7 может быть представлен в виде следующей схемы замещения (рис. 6.18).

Рис. 6.18. Схема замещения реверсивного тиристорного электропривода

Рассматривается реверсивный тиристорный электропривод с раздельным управлением выпрямительными группами «В» и «Н». Пусть импульсы управления подаются на группу «В», тогда уравнение равновесия силовой цепи в статическом режиме запишется в виде

|

|

a |

U |

|

E I |

|

|

|

а |

|

|

|

mx |

|

|

|

E |

|

|

я |

R |

|

R |

T |

|

|

, (6.28) |

||||||

d1 |

в |

я |

|

|||||||||||||

|

в |

|

|

|

в |

|

Т |

|

2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где Ed1 Ed 0 cos 1 – выпрямленная ЭДС группы «В»;

E кФ – это ЭДС двигателя.

143

При условии что Ed 1 > E , и I я >0 и привод работает в двига-

тельном режиме. Уравнение скоростной характеристики в непрерывном режиме

|

|

|

|

|

|

|

Ed 0 cos 1 ав Uв |

|

I я Rэ |

, |

(6.29) |

||||||||

|

|

|

|

в |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кФ |

|

|

кФ |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

1,1R |

|

|

|

|

|

|

mx |

T |

|

|

|

|

|

|

|||

где R |

|

|

а |

R |

|

|

- эквивалентное сопротивление си- |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

э |

|

|

я |

|

|

|

в Т |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|||

ловой цепи; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

aв Uв |

- падение напряжения в вентилях. |

|

|||||||||||||||||

|

|

При |

I я =0 импульсы с группы «В» снимаются и подаются на |

||||||||||||||||

группу |

«Н», |

|

|

которая |

|

готова к |

инверторному |

режиму при |

|||||||||||

E > Ed 2 Ed 0 cos 2 . Так как закон управления группами реверсив-

ного тиристорного преобразователя несогласованный

1 2 >180˚,

а угол начального согласования фазовых характеристик при U у =0

больше 90˚ и составляет 95-100˚, то переход двигателя в режим рекуперативного торможения будет происходить с зоной нечувствительности, обусловленной «раздвижкой» фазовых и регулировочных характери-

стик (рис. 6.19,а, б).

Это исключает броски тока якоря при переходе в режим рекупе-

рации.

Уравнение скоростной характеристики привода в рекуперативном непрерывном режиме может быть записано в следующем виде

в |

|

|

Ed 0 cos 2 |

|

ав U в |

|

I я Rэ |

. |

(6.30) |

|

|

|

|||||||

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

кФ |

кФ |

|

||||

В режиме гранично – непрерывного тока значение I dгр и гр

для 3-х фазной мостовой схемы выпрямления определяется соответственно по уравнениям

144

(6.31)

где Lэ aв LТ Lсд Lя - индуктивность силового контура;

1 - для группы «В»;

2 - для группы «Н».

Знак (+) – двигательный режим, (-) – рекуперативный режим. В режиме идеального холостого хода ( I я 0, 0 ) значения скорости определяются по формулам

|

|

|

|

|

0 |

|

|

2U 2 л ав U в |

|

|

|

кФ |

||

|

|

|

|

|

при |

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

||||

6 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

) a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 U |

2 Л |

cos( |

B |

U |

B |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|||

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(6.32) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

kФ |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

при |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Здесь также знак (+) – двигательный режим, (-) – рекуперативный режим.

На рис. 6.19 приводятся скоростные (механические) характеристике электропривода, рассчитанные по формулам (6.29), (6.30), (6.31) и (6.32), а на рисунке 6.20,а,б приводятся фазовые и регулировочные характеристики при несогласованном законе управления реверсивным тиристорным преобразователем.

145

Рис. 6.19. Фазовые (а) и регулировочные (б) характеристики КТЭ – 1000/230

146

Рис. 6.20. Скоростные характеристики системы ТП – Д

6.3. Статические преобразователи частоты и напряжения в электроприводах переменного тока

Практически единственным рациональным способом управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором и синхронных двигателей является изменение частоты и напряжения питающего напряжения. Для этих целей в настоящее время нашли широкое практическое применение статические преобразователи частоты на основе полупроводниковых приборов – тиристоров и силовых транзисторов.

Преобразователи частоты (ПЧ), применяемые в регулируемых ЭП

сасинхронными и синхронными двигателями делятся на три типа:

1)с промежуточным звеном постоянного тока (ПЧ, построенные на основе автономных инверторов АИ);

2)с непосредственной связью ( циклоконверторы ) НПЧ;

3)с промежуточным звеном переменного тока повышенной час-

тоты.

147

6.3.1. Преобразователи частоты со звеном постоянного

тока

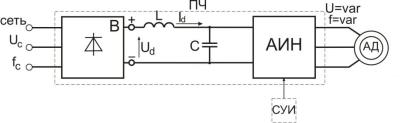

Большинство современных ПЧ от долей киловатта до сотен и тысяч киловатт построены одинаково (рис. 6.21): сеть переменного тока – неуправляемый (или управляемый) выпрямитель В – шины постоянного тока – конденсатор LC фильтра – автономный инвертор напряжения АИН с широтно – импульсной модуляцией (ШИМ) – асинхронный двигатель АД, к которому приложено переменное трѐхфазное напряжение с регули-

руемой частотой и амплитудой U var ; управление инвертором осуществляется специальным блоком управления СУИ.

В ПЧ с промежуточным звеном постоянного тока осуществляется двукратное преобразование электрической энергии питающей сети. Сначала она преобразуется выпрямителем В в энергию постоянного напря-

жения U d , а затем с помощью автономного инвертора АИ – в энергию

переменного тока. Между выпрямителем В и инвертором АИН устанавливается силовой фильтр LC, служащий для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

Рис. 6.21. Типовая схема преобразователя частоты

Выходная частота ПЧ может регулироваться в широких пределах как вверх, так и вниз от частоты напряжения питающей сети. Это свойство, а также простота схем и сравнительно небольшое число силовых элементов, сделали подобные преобразователи основной структурой при построении широко регулируемых электроприводов переменного тока. Основной недостаток таких преобразователей - двукратное преобразование энергии, что снижает КПД и увеличивает массу и габариты.

148

В инверторах применяются те же схемы построения, что и в выпрямителях – однофазные и многофазные. Широкое применение имеют трѐхфазная мостовая схема инвертора для питания асинхронных и синхронных двигателей. Для мощных высоковольтных электроприводов применяются многоуровневые инверторы.

Принцип работы автономного инвертора проиллюстрируем на примере простейшей однофазной схемы с четырьмя идеальными ключами 1-4 и активной нагрузкой R (рис. 6.22,а).

При попарной коммутации ключей 1,2 -3,4 – 1,2 и т.д. через время T/2 (рис. 6.22,б) к резистору R будет прикладываться переменное напря-

жение U ab прямоугольной формы с частотой f 1/ T . ток при актив-

ной нагрузке будет повторять форму напряжения. Изменяя коммутационный промежуток T/2, можно менять частоту в любых пределах.

При активно-индуктивной нагрузке размыкание ключей недопустимо без дополнительных мер, поскольку энергия, накопленная в индуктивности L, при разрыве цепи вызывает большое перенапряжение

eL L dtdi и сделает устройство полностью неработоспособным. Сле-

довательно, при размыкании ключей должны оставаться контуры, по которым продолжал бы протекать ток прежнего направления и запасалась бы энергия в других элементах (например, в конденсаторе C), переданная из разряжающейся индуктивности. На рис. 6.23,а представлена схема однофазного инвертора напряжения, выполненного на управляемых вентилях (например, IGBT) VT1 – VT4. Нагрузка АИ активно-индуктивная. Диоды D3,D4 и D1,D2 создают цепь для подзаряда конденсатора С при

размыкании ключей VT1, VT2 и VT3,VT4 (ток I p ). Из диаграммы рис.

6.23,б нетрудно видеть, что формы напряжения и тока существенно различны, и ток в силу индуктивного характера нагрузки отстаѐт от напряжения.

149