[Wolfgang_J._Kox,_Claudia_D._Spies]_Check-up_Ans(BookFi.org)

.pdf

Anästhesie

168 A-8.5 · Mekoniumileus

A-8.5 Mekoniumileus

Checkliste

ITN |

PVK |

W-MATTE |

Blutprodukte |

|

|

|

|

|

|

Kaudalanästhesie |

ZVK 2-Lumen |

MS |

|

|

|

|

Temperatursonde |

|

|

|

|

|

|

|

Operationsdauer: ca. 2 h

Prämedikation: Neugeborenes kommt sediert und beatmet mit Magensonde und einem venösen Zugang versehen in den OP

Im Absprache mit Kinderchirurgen und in Abhängigkeit vom chirurgischen Befund: Legen eines Kaudalkatheters (Standard A-1.19) für die intraund postoperative Phase sinnvoll

Besonderheiten

Beim Mekoniumileus kommt es durch eingedicktes Mekonium im Bereich des distalen Ileums zum Darmverschluss mit galligem Erbrechen und der Gefahr einer Perforation (Ileuseinleitung). Die chirurgische Intervention besteht in der Eröffnung des Darms und Absaugen des äußerst zähen Inhalts und anschließender Enterostomie. Ein Mekoniumileus findet sich sehr häufig bei Kindern mit Mukoviszidose.

Bei langer Operationsdauer besonders auf Lagerung und Auskühlung achten.

Vorbereitung im OP

Material

Narkosegerät mit Säuglingsschläuchen

Für den Notfall: Trachealtubus Größe 2,5–3,5 mm Innendurchmesser

ZVK 2-Lumen 4,0 F mit sterilem Tisch

Druckwandler für ZVD-Messung

Medikamente

HD5 5 ml

Atropin 0,1 mg/ml (Vorsicht: zähes Sekret)

Fentanyl 0,05 mg/1 ml

Thiopental 25 mg/1 ml

Succinylcholin 10 mg/ml

Pancuronium 1 mg/1 ml

Perfusor 20 ml HD5 + 20 ml NaCl 0,9%

Sevofluranverdampfer

Blut und Blutprodukte

Erythrozytenkonzentrate: 1

A-8 · Standards in der Kinderchirurgie

Monitoring

Standardmonitoring

Zentraler Venendruck

Temperatursonde

Präkordiales Stethoskop

Narkoseeinleitung

OP soll vor dem Eingriff aufgeheizt sein: 30–32 C

Übernahme des sedierten und beatmeten Neugeborenen

Lagekontrolle des Tubus und Auskultation nach Umlagerung auf den Operationstisch

Anschluss des Monitorings

Kontrolle des peripheren Zuganges

Infusionsbeginn

Einleitung

Fentanyl 2 g/kgKG

Thiopental 3–4 mg/kgKG

Pancuronium 0,1 mg/kgKG

Wenn das Neugeborene noch nicht intubiert wurde, Ileuseinleitung mit Succinylcholin (2 mg/kgKG, vorher Atropin 0,02 mg/kgKG)

Anlage eines ZVK 4 F

Legen eines Kaudalkatheters, anschließend Umlagerung in Rückenlage zur Operation

Antibiotikaapplikation überprüfen

Auf gute Wärmeisolation achten (Aluminiumextremitätenwärmer)

Lagerung

Rückenlage mit gesicherten Zugängen, Kopfunterlage (Silikonring)

169 A-8.5

Narkoseführung

Beatmung

Luft-O2-Gemisch, kein Lachgas!

FIO2: nach SpO2 (Ziel: 86–95%)

Normoventilation petCO2: 35–45 mmHg

Narkose

Supplementierung der Narkose mit Sevofluran (2,5–3,5 Vol.-%)

Gute Relaxation und ausreichende Fentanyldosierung: Fentanyl 3–10 g/kgKG

Bei kaudaler Kathetertechnik ausreichend hohes Niveau anstreben, damit dann weniger Relaxansund Fentanylverbrauch

Hoher Volumenbedarf erforderlich (mindestens 10–20 ml/kgKG,

CAVE: hypernatriäme Dehydratation)

Bei »Frühchen«: EK/FFP im Verhältnis 1:1 (nach aktuellem Blutverlust), Hkt-Wert >35% anstreben

Auf Normothermie achten

Stündliche Kontrollen von zentralvenöser BGA, Hkt, BZ und Elektrolyten; ggf. Kontrolle der Gerinnungsparameter

Nachbeatmung auf der Intensivstation für mindestens 24 h

Verlegung auf die Intensivstation mit komplettem Monitoring

Postoperatives Management

Fortführung der Analgosedierung und Kaudalanästhesie

Überwachung: Standardmonitoring auf ITS

Engmaschige Kontrollen von zentralvenöser BGA, kleinem BB, BZ und Elektrolyten

Literatur

Cucchiaro G, De Lagausie P, El Ghonemi A, Nivoche Y (2001) Sin- gle-dose caudal anesthesia for major intraabdominal operations in high-risk infants. Anesth Analg 92 (6): 1439–1441

Anästhesie

170 A-8.6 · Nekrotisierende Enterokolitis

A-8.6 Nekrotisierende Enterokolitis

Checkliste

|

|

|

|

|

ITN |

PVK |

W-MATTE |

Blutprodukte |

|

|

|

|

|

|

|

ZVK 2-Lumen |

MS |

|

|

|

Arterie |

Temperatursonde |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Operationsdauer: ca. 2–3 h

Prämedikation: Frühgeborenes kommt sediert und beatmet, mit Magensonde und einem venösen Zugang versehen in den OP

Vorbereitung im OP

Besonderheiten

Es handelt sich um eine hämorrhagisch nekrotisierende und ulzerierende Entzündung des Dünnund Dickdarms. Betroffen sind hauptsächlich Frühgeborene (< 1500 g). Begünstigende Faktoren sind intestinale Minderperfusionen durch Hypovolämie, Hypotension und Hypothermie, Hypoxie und Azidose. Eine chirurgische Intervention erfolgt bei Anzeichen einer Peritonitis bzw. Perforation des Darms, es wird dann eine Darmresektion der nekrotischen Bereiche und die Anlage eines Anus praeter durchgeführt.

Die Frühgeborenen sind durch die beginnende Sepsis meist in sehr schlechtem Allgemeinzustand, bereits intubiert und katecholaminpflichtig. Wegen des septisch-toxischen Lungenversagens ist oft eine hohe FIO2 erforderlich.

|

Material |

|

|

|

Medikamente |

|

||

|

|

|

|

|||||

|

|

Narkosegerät mit Säuglingsschläuchen |

|

|

|

HD5 5 ml |

||

|

Für den Notfall: Trachealtubus Größe 2,5–3,5 mm |

|

|

|

Atropin 0,1 mg/ml |

|||

|

|

Innendurchmesser |

|

|

|

Midazolam 1 mg/1 ml |

||

|

ZVK 2-Lumen, 4,0 F |

|

|

|

Fentanyl 0,05 mg/1 ml |

|||

|

|

IBP 24-G-Kanüle |

|

|

|

Pancuronium 1 mg/1 ml |

||

|

|

Magensonde |

|

|

|

Perfusor 20 ml HD5 + 20 ml NaCl 0,9% |

||

|

|

Steriler Tisch für ZVK |

|

|

|

Perfusor mit Midazolam 20 mg/20 ml |

||

|

Druckwandler für Arterie und ZVD-Messung |

|

|

|

Perfusor mit Fentanyl 1,0 mg/20 ml |

|||

|

|

|

|

|

|

|

Sevofluranverdampfer |

|

|

|

|

|

|

|

Blut und Blutprodukte |

||

|

|

|

|

|

|

|

Erythrozytenkonzentrate: 1 |

|

|

|

|

|

|

|

FFP-Einheiten: 1 auf Abruf |

||

|

|

|

|

|

|

Thrombozytenkonzentrate: 1 auf Abruf |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A-8 · Standards in der Kinderchirurgie

Monitoring

Standardmonitoring

Invasive Druckmessung

Zentraler Venendruck

Temperatursonde

Präkordiales Stethoskop

Narkoseeinleitung

OP soll vor dem Eingriff aufgeheizt sein: 30–32 C

Übernahme des sedierten und beatmeten Kindes von dem Neonatologen

Lagekontrolle des Tubus und Auskultation nach Umlagerung auf den Operationstisch

Anschluss des Monitorings

Kontrolle des peripheren Zugangs

Infusionsbeginn

Einleitung

Fentanyl 2 g/kgKG

Midazolam 0,1 mg/kgKG

Pancuronium 0,1 mg/kgKG

Günstig sind 2 gut laufende periphere Zugänge, da ein hoher Volumenbedarf erforderlich ist und eine ZVK-Anlage bei kleinen Frühgeborenen manchmal sehr schwierig ist

Arterielle Kanülierung (A. radialis oder

A. femoralis) mit G-24-Kanüle wünschenswert, jedoch keine massive zeitliche Verzögerung durch diese invasiven Maßnahmen!

Antibiotikaapplikation überprüfen

Blasenkatheter anlegen

Auf gute Wärmeisolation achten

Lagerung

Rückenlage mit gesicherten Zugängen, Kopfunterlage (Silikonring)

171 A-8.6

Narkoseführung

Beatmung

Luft-O2-Gemisch, kein Lachgas!

FIO2: nach SpO2 (Ziel: 86–95%)

Normoventilation petCO2: 35–45 mmHg

Narkose

Gute Relaxation

Ausreichende Fentanyldosierung: Fentanyl 3–10 g/kgKG

Fortführen der begonnenen Analgosedierung mit Fentanylperfusor 1–5 g/kgKG und Midazolamperfusor 0,1–0,3 g/kgKG

Hoher Volumenbedarf erforderlich, mindestens 10–20 ml/kgKG,

CAVE: hypernatriäme Dehydratation

EK/FFP im Verhältnis 1:1, Hkt-Wert >35% anstreben

Wenn Katecholamine erforderlich sind, Dopamin (1,5–15 g/kgKG/min, Dobutamin 2,5–15 g/kgKG/ min) und Hydrocortison 50 mg/kgKG

Auf Normothermie achten

Stündliche Kontrollen von arterieller BGA, Hkt, BZ und Elektrolyten; ggf. Kontrolle der Gerinnungsparameter, in Abhängigkeit von den Verlusten

Immer Nachbeatmung auf Intensivstation!

Verlegung des Kindes mit komplettem Monitoring auf die Intensivstation

Postoperatives Management

Fortführung der Analgosedierung

Überwachung: Standardmonitoring auf ITS, inkl. invasiver Druckmessung und ZVD

Engmaschige Kontrollen von arterieller BGA, kleinem BB, BZ und Elektrolyten

Anästhesie

172 A-8.7 · Ösophagusatresie

A-8.7 Ösophagusatresie

Checkliste

ITN |

PVK |

W-MATTE |

Blutprodukte |

|

|

|

|

|

|

Kaudalanästhesie |

ZVK 2-Lumen |

Temperatursonde |

|

|

|

|

|

|

|

Operationsdauer: 2–3 h

Prämedikation: Kinder kommen in der Regel intubiert, evtl. spontan atmend und mit venösem Zugang versehen in den OP; manchmal ist es wegen der Gefahr des Pneumoperitoneums sinnvoller, erst im OP zu intubieren!

»Magensonde« liegt (Schlürfsonde)

Besonderheiten

Häufigkeit 1 : 2500.

Bei ca. 30% der Kinder liegen weitere Missbildungen vor, u. a. Herz und Gastrointestinaltrakt betreffend.

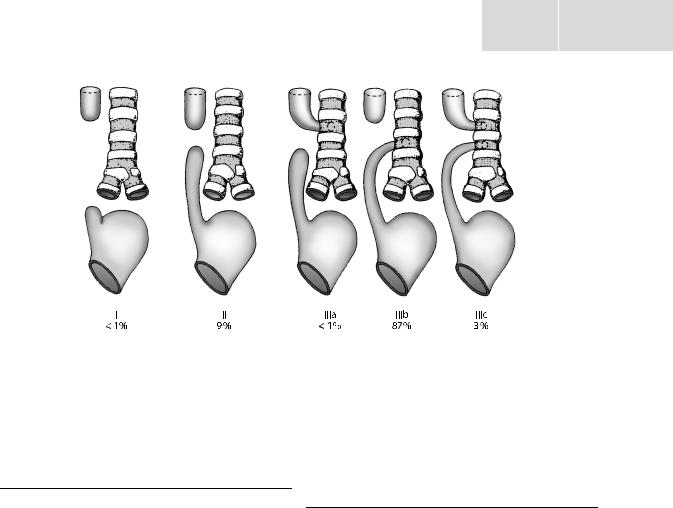

Stadieneinteilung der Ösophagusatresie nach Vogt ( Abb. A-10).

Die Kinder fallen durch sehr viel Speichel und Zyanoseanfälle auf, eine Magensonde lässt sich nicht vorschieben. Das Hauptproblem für die Anästhesie ist die ösophagotracheale Fistel. Wegen des Aspirationsrisikos sollte die Operation 12–24 h nach Diagnosestellung durchgeführt werden. Präoperativ muss das Sekret über eine Schlürfsonde kontinuierlich abgesaugt werden; Oberkörperhochlagerung ist erforderlich.

Vorbereitung im OP

Material

Beatmungsgerät mit Säuglingsschläuchen

Für den Notfall: Trachealtubus Größe 2,5–3,5 mm Innendurchmesser

Ösophageale Schlürfsonden unterschiedlicher Größen

Periphervenöser Zugang 24 G

Steriler Tisch für ZVK

ZVK 2-Lumen, 4 F

Medikamente

HD5 5 ml

Atropin 0,1 mg/ml

Fentanyl 0,05 mg/1 ml

Thiopental 25 mg/1 ml

Pancuronium 1 mg/1 ml

Perfusor 20 ml HD5 + 20 ml NaCl 0,9%

Sevofluranverdampfer

Blutund Blutprodukte

Erythrozytenkonzentrate: 1

FFP-Einheiten: evtl. 1 auf Abruf

173 A-8.7

A-8 · Standards in der Kinderchirurgie

Abb. A-10. Stadieneinteilung der Ösophagusatresie nach Vogt

(Aus: Kretz et al. 1991)

Monitoring |

Lagerung |

Standardmonitoring |

Rechtsseitige Thorakotomie: üblicher Zugang für |

Temperatursonde |

den Fistelverschluss ist extrapleural, der Ösophagus |

Präkordiales Stethoskop |

wird End-zu-End anastomosiert |

|

Kopfunterlage (Silikonring) |

Narkoseeinleitung

OP soll vor dem Eingriff aufgeheizt sein: 30–32 C

Übernahme des sedierten und evtl. beatmeten Neugeborenen

Lagekontrolle des Tubus und Auskultation nach Umlagerung auf den Operationstisch

Anschluss des Monitorings

CAVE: Pneumoperitoneum und daraus resultierend Beatmungsprobleme

Kontrolle des peripheren Zugangs

Einleitung

Fentanyl 2 g/kgKG (bis 5–10 g/kgKG, ggf. Repetitionsdosen von 2–3 g/kgKG alle 30 min)

Thiopental 3–4 mg/kgKG

Pancuronium 0,1 mg/kgKG

Linksseitenlage und Anlage eines Kaudalkatheters nach (Standard A-1.19), anschließend Umlagerung zur Operation

ZVK-Anlage bei Oxygenierungsproblemen, ggf. arterielle Kanülierung (CAVE: keine Zeitverluste!)

Antibiotikaprophylaxe: Gentamicin 4,5–7,5 mg/ kgKG/Tag und Cefotaxim 50 mg/kgKG/Tag

Auf gute Wärmeisolation achten

Narkoseführung

Beatmung

Luft-O2-Gemisch, kein Lachgas!

FIO2: nach SpO2 (Ziel: 86–95%)

Normoventilation petCO2: 35–45 mmHg

Druckgesteuerte Beatmung unbedingt erforderlich: bei Überdruckbeatmung Gefahr der Überdehnung des Magens!

Narkose

Aufrechterhaltung der Narkose mit Sevofluran MAC 1,0–3,2 Vol.-%

Gabe von Fentanyl und Relaxanz nach Bedarf

Während der chirurgischen Manipulation Obstruktion der Atemwege möglich, deshalb oft adaptierte manuelle Beatmung nötig.

Intraoperative Platzierung der Magensonde (CH8) unter chirurgischer Kontrolle und sichere Fixierung der Magensonde! (darf nicht »herausfallen«)

Auf Normothermie achten

Anästhesie

174 A-8.7 · Ösophagusatresie

Stündliche Kontrolle von zentralvenöser BGA, Hkt, BZ und Elektrolyten

Interkostalblockade postoperativ wegen Rippenresektion beim chirurgischen Zugang günstig, dazu 0,5 ml/kgKG Bupivacain 0,25%

Postoperativ Nachbeatmung auf der Intensivstation

Verlegung des Kindes mit komplettem Monitoring auf die Intensivstation

Postoperatives Management

Nachbeatmung auf der Intensivstation

Analgosedierung: Midazolam 0,1–0,2 mg/kgKG/h und Fentanyl 1–2 g/kgKG/h

Weiteres ITS-Monitoring

Regelmäßige BGA

Literatur

Andropoulos B, Rowe RW, Betts JM (1998) Anaesthetic and surgical airway management during tracheo-oesophageal fistula repair. Paediatr Anaesth 8 (4): 313–319

Kretz FJ (Hrsg), Striebel HW (Hrsg), Segerer H, Braun, M, Pankrath K (1991) Kinderanästhesie. Roche Interactiv. Editiones Roche, Basel

175 A-8.7

A-8 · Standards in der Kinderchirurgie

Raum für Notizen

Anästhesie

176 A-8.8 · Omphalozele/Gastroschisis

A-8.8 Omphalozele/Gastroschisis

Checkliste

ITN |

PVK |

W-MATTE |

Blutprodukte |

|

|

|

|

|

|

Kaudalanästhesie |

ZVK 2-Lumen |

MS |

|

|

|

|

Temperatursonde |

|

|

|

|

|

|

|

Aluminiumextremitätenwärmer

Operationsdauer: ca. 1–3 h

Prämedikation: Neugeborenes wird von der Neonatologie übernommen

Omphalozele: Kein Regionalanästhesieverfahren notwendig

Gastroschisis: In Absprache mit Kinderchirurgen und abhängig vom chirurgischen Befund Legen eines Kaudalkatheters (Standard A-1.19) für die postoperative Phase, um keine Zeitverzögerung für die chirurgische Versorgung zu haben

Besonderheiten

Häufigkeit Omphalozele 1 : 5000 Geburten. Bei ca. 50–75% ist sie vergesellschaftet mit anderen Missbildungen wie Malrotation, Herzfehlern und ZNS-Fehlbil- dungen.

Vorbereitung im OP

Häufigkeit Gastroschisis 1 : 20 000 Geburten. Sie ist selten mit Fehlbildungen kombiniert.

Diese Fehlbildungen treten auf, wenn eine pathologische Entwicklung der Abdominalwand zeitlich mit der normalen Rückverlagerung des Darms in die Abdominalhöhle zusammenfällt. Primär ist die Omphalozele von einer dünnwandigen Hülle aus Amnion und Peritoneum umgeben, die auch vor, während und nach der Geburt rupturieren kann. Bei der Gastroschisis tritt der Bauchinhalt ohne parietales Peritoneum durch einen Defekt der Bauchwand in der Nähe (normalerweise rechts neben) der Nabelbasis hervor.

Beide Missbildungen gelten als kinderchirurgische Notfälle, da die Kinder durch Flüssigkeitsund Wärmeverlust vital gefährdet sind.

Bei kleinen Defekten ist ein primärer Verschluss möglich, bei großen Defekten evtl. ein zweizeitiger Verschluss, wobei in der Erstversorgung die Bauchhöhle mit einem Durapatch erweitert wird und die Bauchwandkorrektur später erfolgt.

Material

Narkosegerät mit Säuglingsschläuchen

Trachealtubus Größe 2,5–3,5 mm Innendurchmesser

ZVK 2-Lumen, 4,0 F

Magensonde (liegt meist schon)

Periphervenöser Zugang (24 G)

Steriler Tisch für ZVK-Anlage

Druckwandler für ZVDMessung

Medikamente

HD5 5 ml

Atropin 0,1 mg/ml

Fentanyl 0,05 mg/1 ml

Thiopental 25 mg/1 ml

Succinylcholin 10 mg/1 ml

Pancuronium 1 mg/1 ml

Perfusor 20 ml HD5 + 20 ml NaCl 0,9% (ggf. Elektrolytzusätze)

Sevofluranverdampfer (alternativ Propofolperfusor)

Bereitstellung von HAES 6% 200/0,5 zur Volumensubstitution

Blut und Blutprodukte

Erythrozytenkonzentrate: 1 auf Abruf

A-8 · Standards in der Kinderchirurgie

Monitoring

Standardmonitoring

Zentraler Venendruck

Temperatursonde

Präkordiales Stethoskop

Narkoseeinleitung

OP soll vor dem Eingriff aufgeheizt sein: 30–32 C

Anschluss des Monitorings

Die liegende Magensonde überprüfen und Magen durch Absaugen entleeren

Gegebenenfalls Legen des periphervenösen Zugangs

Vorbereitung der Ileuseinleitung durch Präoxygenierung

Einleitung

Fentanyl 2 g/kgKG

Thiopental 3–4 mg/kgKG

Atropin 0,02 mg/kgKG

Succinylcholin 2 mg/kgKG

Ileuseinleitung

Gabe von Pancuronium 0,1 mg/kgKG

ZVK-Anlage (bevorzugt V. jugularis interna rechts)

Blasenkatheteranlage

Antibiotikaapplikation überprüfen

Auf gute Wärmeisolation achten (Aluminiumextremitätenwärmer)

Lagerung

Rückenlage mit gesicherten Zugängen, Kopfunterlage (Silikonring)

177 A-8.8

Narkose

Supplementierung der Narkose mit Sevofluran (2,5–3,5 Vol.-%)

Supplementierung mit Fentanyl 3–10 g/kgKG und Muskelrelaxation mit einem nicht depolarisierenden Muskelrelaxans (Pancuronium 0,1 mg/kgKG)

Auf ausreichende intraoperative Flüssigkeitssubstitution achten: 10–20 mg/kgKG; ggf. Substitution mit HAES 6% 200/0,5; bei Frühgeborenen mit eingeschränkter Albuminsynthese ggf. Serumgabe

Auf Normothermie des Kindes achten

Stündliche Kontrolle von zentralvenöserBGA, Hkt, BZ und Elektrolyten

Rückverlagerung der Eingeweide s. unten

Beatmung muss entsprechend der Oxygenierung angepasst werden

Verlegung des Kindes mit komplettem Monitoring auf die Intensivstation

Nachbeatmung auf der Intensivstation

Kritische Momente

Die kritische Operationsphase besteht in der Rückverlagerung der extrakorporalen Eingeweide in die häufig zu kleine Abdominalhöhle, wobei es zu einer Erhöhung des intraabdominellen Drucks mit einer Einschränkung der Beweglichkeit des Zwerchfells und damit zu einer

Erhöhung des Beatmungsdrucks kommt. Infolgedessen kann es zur Kompression der V. cava inferior mit einer Drosselung des venösen Rückflusses zum Herzen und seinen hämodynamischen Folgen kommen (ggf. zweizeitiger Bauchdeckenverschluss).

Narkoseführung

Beatmung

Luft/O2-Gemisch, kein Lachgas!

FIO2: nach SpO2 (Ziel: 86–95%)

Normoventilation : petCO2: 35–45 mmHg

Postoperatives Management

Nachbeatmung auf der Intensivstation

Fortführung einer Analgosedierung

Kontinuierliche Absaugung des Magens