Контактные сети и ЛЭП

.pdfВ.П. МИХЕЕВ

КОНТАКТНЫЕ СЕТИ И ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Утверждено

Департаментом кадров

иучебных заведений МПС России

вкачестве учебники для студентов вузов железнодорожного транспорта

МОСКВА

2003

УДК 621.332.3(075)

ББК 39.217 31.279

М695

М695 Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи:

Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2003.— 416 с.

ISBN 5-89035-086-2

Дано описание конструкций, теории и методов расчета устройств контактных сетей и линий электропередачи, применяемых на железных дорогах. Рассмотрены токоприемники электроподвижного состава и принципы их взаимодействия с современными контактными подвесками. Изложены методы обеспечения надежного, экономичного и экологичного токосъема при внедрении скоростных перевозок и расширении евроазиатского транзита.

Предназначен для студентов вузов железнодорожного транспорта по специальности 101800 Электроснабжение железных дорог, может быть полезен также инженерно-техническим работникам при проектировании, сооружении, монтаже и эксплуатации электрифицированных железных дорог.

УДК 621.332.3(075) ББК 39.217 31.279

Глава 5 написана автором совместно с доцентом В.В. Свешниковым, глава 12

— с доцентом В.М. Павловым.

Рецензенты: В.Е. Чекулаев — энергодиспетчер Диспетчерского центра Управления перевозками МПС России; А.Т. Бурков — д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой «Электроснабжение железных дорог» ПГУПСа:

А.П. Гукун — зам. начальника службы электроснабжения Западно-Сибирской железной дороги: Н.А. Бондарев — преподаватель Московского колледжа железнодорожного транспорта.

Учебник одобрен Департаментом электрификации и электроснабжения МПС

России.

ISBN 5-89035-086-2 |

© |

В.П.Михеев, 2003 |

|

© |

Издательство «Маршрут», 2003 |

От автора

При создании данного учебника для вузов, а ему предшествовали четыре издания книги «Контактные сети», написанные К. Г. Марквардтом и И. И. Власовым (1938—1994 гг.), ставилась задача сохранить классическую основу дисциплины и одновременно внести изменения, произошедшие в последнее время.

Формальное изменение произошло в соответствии с ГОС специальности 101800 в названии дисциплины «Контактные сети и ЛЭП». Но добавление ЛЭП рассматривалось, как это было принято, для контактных сетей в 1938 г., т.е. их электрические расчеты выносились в отдельную дисциплину – « Электроснабжение электрических железных дорог».

В содержании книги учтен ряд изменений в конструкциях контактных сетей и токоприемников, связанных с увеличением скоростей движения пассажирских поездов до 220—350 км/ч, ужесточением требований по надежности токосъема в связи с развитием международных контейнерных перевозок, в частности, евроазиатского транзита.

Необходимость экспериментальной проверки новых внедряемых конструкций контактных сетей и токоприемников привела к изложению принципов их стендовых и линейных (полигонных) испытаний.

Также введены материалы по токосъемным устройствам транспорта монорельсового и на магнитном подвесе.

Порядок изложения материала в учебнике несколько модернизирован: после метеоусловий последовательно рассмотрены конструкции, процессы и основы расчетов и экспериментов для узлов шести функциональных подсистем, на которые условно можно подразделить контактные сети и ЛЭП. После этого изложены вопросы, связанные с совместной работой нескольких подсистем, токосъема и изнашивания материалов.

Линии электропередачи рассматривались преимущественно те, которые обслуживаются предприятиями железных дорог. Процессы, реализуемые в узлах их подсистем, в основном работающих без токосъема, базируются на теориях, аналогичных с разработанными для воздушных и кабельных линий различного назначения.

Автор выражает искреннюю признательность всем, оказавшим помощь при создании учебника, в частности, сотрудникам Департамента электрификации и электроснабжения МПС России и кафедры электроснабжения ПГУПСа, а также научному редактору Ф.А. Магидину.

ГЛАВА 1

ВВЕДЕНИЕ В КОНТАКТНЫЕ СЕТИ, ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ИХ РАЗВИТИЕ

1.1. Понятие об энергетике и транспорте

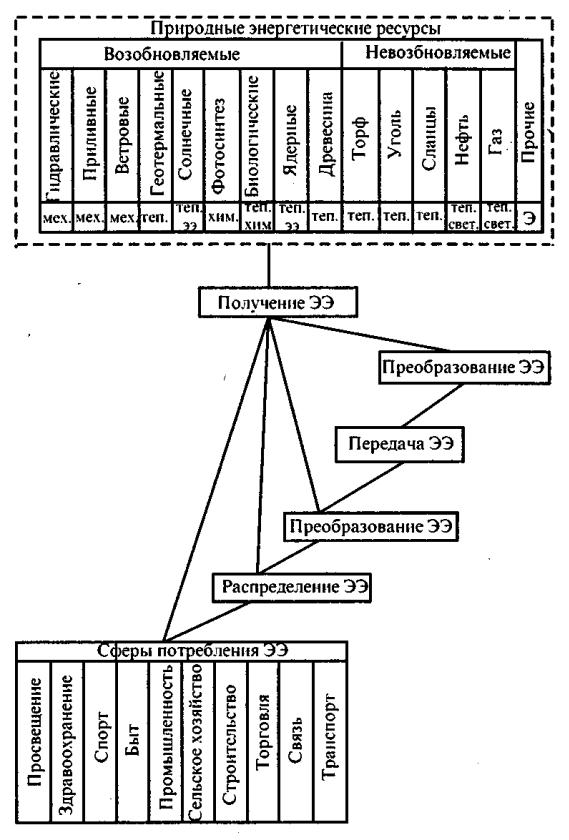

Энергетика как сфера деятельности человеческого общества является глобаль-

ной системой, включающей в себя как подсистемы окружающую среду и различные отрасли народного хозяйства. Под энергетикой, или энергетической системой, сле-

дует понимать совокупность больших естественных (природных) и искусственных

(созданных человеком) систем, предназначенных для получения, преобразования,

распределения и реализации энергетических ресурсов всех видов. Под энер-

гетическими ресурсами понимаются материальные объекты, в которых сосредото-

чена энергия, возможная для использования ее человеком.

Энергетика как отрасль включает в себя энергетические ресурсы, выработку,

преобразование, передачу и использование разных видов энергии (Э). Практически энергетика является основой любой материально-технической деятельности в мире

(промышленное производство, транспорт, использование природных ресурсов,

охрана окружающей среды и т.п.). Развитие любой области цивилизации немыслимо без потребления энергии. Без использования энергоносителей невозможны суще-

ствование, деятельность человека и других живых существ.

Из 15 видов энергии, известных человеку, используются только десять, из них непосредственно – четыре: тепловая, механическая, электромагнитная (световая) и

электрическая. Последняя, обладая универсальностью, может выступать и как пере-

даточное звено. Электроэнергетика – ведущая отрасль энергетики – обеспечивает электрификацию практически всех областей деятельности человека на основе ра-

ционального производства и потребления электрической энергии (ЭЭ). Этому слу-

жат подсистемы ее устройств со следующими функциями: получение, первичное преобразование, передача, вторичное преобразование, распределение, потребление

(рис. 1.1).

Одним из крупных потребителей энергии (в том числе электроэнергии) являет-

ся транспорт – совокупность технических средств (подвижных единиц, коммуника-

ций) и технологических процессов, необходимая для эффективного функциониро-

вания сфер производства и удовлетворения личных потребностей при перемещении

(перевозке) грузов и людей между континентами, странами, городами и селами (а в будущем и между планетами); внутри производственных предприятий (промыш-

ленных, сельскохозяйственных и т.п.), непроизводственных и жилых объектов (зда-

ний, территорий). В частности, значительную долю электроэнергии потребляет электрический транспорт – электрифицированные железные дороги, промышленный и городской (трамваи, троллейбусы, метро) транспорт, монорельсовые дороги и т.д.

В части влияния на окружающую среду электрический транспорт является экологи-

чески чистым, хотя есть факторы, отчасти негативно влияющие на окружающую среду и связанные с его неавтономными видами, в том числе непосредственно с то-

коприемниками электроподвижного состава (ЭПС) и контактной сетью: шум, радио-

и телепомехи, засорение почвы продуктами истирания контактных деталей и др.

Электротяговая сеть электрического транспорта (рельсовая и контактная) также оказывает влияние на различные устройства: опасные (наведенные), мешающие

(помехи), гальванические (электрокоррозия) и т.п.

1.2. Общие сведения об электрических сетях

Понятие об элементах электрических сетей. Особенностью элек-

троэнергетики является неразрывная одномоментная связь производства и потреб-

ления электроэнергии. Сложно вырабатывать электроэнергию «в запас» – она должна потребляться практически в момент ее производства (иначе необходимы специальные накопители). Поэтому производители и потребители электроэнергии объединены в энергосистемы, состоящие из электроустановок — электростанций,

электрических сетей и электроприемников — потребителей

Рис 1.1. Природные энергетические ресурсы и их использование в различных сферах деятельно-

сти человека (мех. – механическая энергия; теп. – тепловая; хим. – химическая; свет. – световая;

ЭЭ – электрическая)

электроэнергии.

В общем плане электроустановками называют совокупность машин, аппаратов,

линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями,

в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования,

передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. По условиям электробезопасности электроустановки подразделяют на две группы: напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. По условиям размещения их делят на открытые (наружные) и закрытые (внутренние). Электропомещения, где они распо-

лагаются, в свою очередь, могут быть сухими, влажными, сырыми, особо сырыми,

жаркими, пыльными (с токопроводящей и непроводящей пылью), с химически ак-

тивной и органической средой.

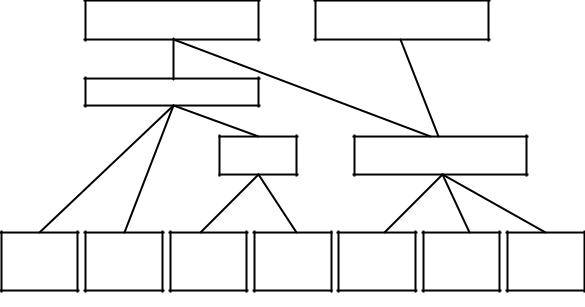

Важнейшим элементом энергетической системы являются электрические сети,

т.е. совокупность электроустановок, служащих для передачи и распределения элек-

трической энергии и состоящих (рис. 1.2) из воздушных (ВЛ) и кабельных (КЛ) ли-

ний электропередачи (ЛЭП), токопроводов, электропроводок, трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных устройств (РУ), расположенных на опреде-

ленной территории.

Основные требования к электрическим сетям — передача и распределение электрической энергии с надежностью, соответствующей категории электроприем-

ников, при использовании сечений проводников, удовлетворяющих экономической плотности тока или технико-экономическим расчетам.

Рис. 1.2. Функции подсистем линий электропередачи и контактных сетей

Особую (специализированную) группу электрических сетей составляют кон-

тактные сети электрического неавтономного транспорта. Они предназначены не только для передачи и распределения, но и съема электроэнергии для питания элек-

троподвижного состава (см. рис. 1.2). Контактные сети используются в первую оче-

редь на электрифицированных железных дорогах, а также в промышленном и го-

родском (трамвай, троллейбус, метро) транспорте. Они имеют различные схемы пи-

тания и секционирования, а также разнообразные конструкции многочисленных уз-

лов для разных напряжений и родов тока. В предлагаемой книге изложены в основ-

ном материалы по контактным сетям электрифицированных российских железных дорог (РЖД).

Для удобства понимания все устройства, входящие в линии электропередачи и контактные сети, можно условно скомпоновать в шесть групп — подсистем. Услов-

ность такой компоновки определяется тем, что некоторые узлы могут быть отнесе-

ны сразу к нескольким функциональным подсистемам. Это означает, что в таких уз-

лах может происходить несколько электрофизических процессов, каждый из кото-

рых количественно оценивается соответствующими характеристиками и параметра-

ми.

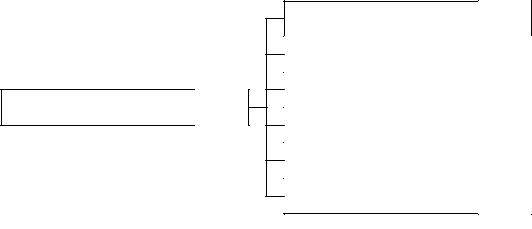

Подсистемами можно назвать следующие группы: токопроводящие и контакт-

ные устройства (узлы, которые входят в подвески проводов и рельсов, кабели, токо-

проводы и т. п.); спорно-поддерживающие устройства; изолирующие элементы, за-

щитные, секционирующие и диагностические устройства (рис. 1.3). Каждая под-

система имеет комплекс основных узлов, который дополняется по мере их совер-

шенствования и разработки.

Рис. 1.3. Подсистемы контактных сетей и линий электропередачи

1.3. Общие сведения о линиях электропередачи

Типы линий. Линии электропередачи предназначены для передачи электро-

энергии от источника к потребителю. Они могут быть магистральными, передаю-

щими большие потоки мощности в центры питания определенного региона потре-

бителей, и распределительными, подводящими электроэнергию от центров питания к потребителям. Как правило, основу электрических сетей (особенно магистральных линий) составляют воздушные линии.

Воздушными ЛЭП называют устройства для передачи электроэнергии по не-

изолированным (голым) или изолированным проводам, расположенным на откры-

том воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.).

За начало и конец ВЛ напряжением свыше 1 кВ принимают линейные порталы или линейные вводы распределительных устройств подстанций, а для ответвлений — ответвительную опору и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства. Ответвлениями от ВЛ напряжением до 1 кВ к вводу называют участок проводов от опоры ВЛ до ввода.

Кабельными ЛЭП называют линии для передачи электроэнергии или ее отдель-

ных импульсов, состоящие из одного или нескольких кабелей с соединительными,

стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для мас-

лонаполненных КЛ, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сиг-

нализации давления масла. Конструкция кабеля обычно рассчитана на подземную или подводную прокладку и включает в себя одну или несколько токопроводящих жил, покрытых изоляцией и заключенных дополнительно в общую изолирующую и защитную оболочки.

Токопроводами называют устройства, предназначенные для передачи и распре-

деления электроэнергии мощностью 15—35 мВ-А, состоящие из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных обо-

лочек, поддерживающих и опорных конструкций. Токопроводы могут быть жестки-

ми (шинопроводы) и гибкими. Шинопроводы подразделяют на магистральные, рас-

пределительные, троллейные и осветительные. Токопроводы, выходящие за преде-

лы одной электроустановки выше 1 кВ, называют протяженными.

Электропроводками называют совокупность проводов и кабелей с относящи-

мися к ним узлами крепления, поддерживающими, защитными конструкциями и де-

талями, установленными в соответствии с Правилами устройства электроустановок

(ПУЭ). Требования ПУЭ распространяются на электропроводки силовых, освети-

тельных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ постоянного и переменного тока,

проложенных внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на стро-

ительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей в резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2.

Все воздушные и кабельные линии электропередачи, токопроводы, электропро-

водки и электроприемники оказывают влияние на состояние человека соответствен-

но с частотой и напряжением тока.

Этапы развития электрических линии и сетей. Начало истории создания электрических сетей и линий электропередачи относится к тому времени, когда уче-

ные М. В. Ломоносов и Г. В. Рихман в 1753 г. электростатические и атмосферные заряды электричества подсоединяли с помощью металлической проволоки к «гро-

мовой машине», а Б. Франклин — к «электрическому змею». Термин «элек-

трическая цепь» появился, когда аббат Нолле демонстрировал французскому коро-

лю прохождение тока через 180 гвардейцев, взявшихся за руки и одновременно вздрагивающих в момент замыкания так называемой «лейденской банки» (1747 г.).

В 1807 г. русским ученым П. И. Стреховым было установлено, что электрический заряд может проходить через воду и землю, что впоследствии позволило использо-

вать их как обратный провод.

Практическое использование линий электропередачи в России началось в 70-х

гг. XIX в., когда возникла необходимость передачи электроэнергии от генераторов к электрическим лампам накаливания А. Н. Лодыгина и «свечам Яблочкова».

Работы по военной минной электротехнике и электромагнитному телеграфу