- •1 Классификация липидов и природных жиров

- •1.1 Жиры

- •1.2 Воски

- •1.3 Стериды

- •1.4 Глицерофосфолипиды

- •1.5 Гликолипиды

- •1.6 Сфингофосфолипиды

- •2 Биологическая роль липидов

- •3 Жирные кислоты

- •4 Номенклатура

- •5 Изомерия

- •6 Обмен липидов

- •6.1 Определение содержания сырого жира в аппарате Сокслета

- •6.2 Определение общих липидов по цветной реакции с сульфофосфованилиновым реактивом

- •6.3 Качественное определение ненасыщенности жиров пробой с раствором брома

- •7 Прогоркание жиров

- •7.1 Гидролитическое прогоркание жиров

- •7.3 Кинетика действия липазы

- •7.4 Гидролитическое расщепление жира под действием липазы

- •7.5 Определение числа омыления

- •7.6 Определение кислотного числа

- •7.7 Определение эфирного числа

- •7.8 Окислительное прогоркание жиров

- •7.9 Определение активности липоксигеназы

- •7.10 Определение йодного числа жиров

- •7.11 Определение перекисного числа

- •7.12 Анализ карбонильных соединений

- •8 Фосфолипиды

- •8.1 Выделение лецитинов из яичного желтка

- •8.2 Гидролиз лецитина и определение продуктов гидролиза

фильтруют и сохраняют в склянке из темного стекла), раствор соляной кислоты (0,5 н.), раствор фенолфталеина 1 %-й, масло, водяная баня, пробки, пробирки.

7.6Определение кислотного числа

Кислотное число характеризует кислотность жира и измеряется количеством миллиграммов гидроксида калия, необходимого для нейтрализации свободных жирных кислот в 1 г жира.

Кислотное число, наряду с другими физико-химическими показателями, характеризует качество масла. Например, если масло получено из зерен семян, то свободных жирных кислот в нем мало, в масле же из незрелых семян содержание свободных жирных кислот значительно выше. При хранении масла наблюдается гидролиз глицеридов, который приводит к накоплению свободных жирных кислот, т.е. возрастанию кислотности. Повышение кислотности масла указывает на снижение его качества.

Принцип метода основан на том, что свободные жирные кислоты, имеющиеся в масле, оттитровываются 0,1 н. раствором КОН. Обычно титрование проводят гидроксидом калия, а не гидроксидом натрия, так как образующиеся калиевые мыла лучше растворимы в условиях опыта.

Техника определения. 2-3 г жира помещают в коническую колбу вместимостью 50-100 см3, растапливают на водяной бане с температурой 50-60 0С и растворяют в 10-15 см3 нейтральной спиртоэфирной смеси.

К прозрачному раствору добавляют 3-4 капли фенолфталеина и при постоянном перемешивании по каплям титруют 0,1 н. спиртовым раствором гидроксида калия до появления слабо-розового окрашивания. Окраска после взбалтывания не должна исчезнуть в течение 0,5-1 минут.

Кислотное число определяют по формуле:

КЧ = V × k × 5,611 m

где V – количество 0,1 н. раствора КОН, израсходованное на титрование, см3; k – коэффициент поправки на титр 0,1 н. раствора КОН; 5,611 – коэффициент пересчета миллилитров 0,1 н. раствора КОН в миллиграммы (1 см3 0,1 н. раствора КОН содержится 5,611 мг КОН); m – навеска жира, г.

Материалы, реактивы и оборудование: нейтрализованная спиртоэфирная смесь (смесь спирта и эфира в соотношении 1:1 нейтрализуют в присутствии фенолфталеина 0,1 н. спиртовым раствором КОН до слабо-розового окрашивания), Гидроксид калия 0,1 н. раствор в 96 %-м спирте, спиртовой раствор фенолфталеина 1 %-й (1 г фенолфталеина, 70 см3 спирта и 30 см3 воды) масло растительное или жир животный.

7.7Определение эфирного числа

Эфирным числом называют количество миллиграммов гидроксида калия, необходимого для нейтрализации освобождающихся при омылении эфирных связей жирных кислот в 1 г масла. Оно характеризует содержание связанных в виде эфиров жирных кислот в масле.

30

Экспериментальное эфирное число (ЭЧ) определяют по разности между числом омыления и кислотным числом.

ЭЧ = ЧО − КЧ

7.8Окислительное прогоркание жиров

Наиболее распространенным видом порчи жиров в процессе хранения является окислительное прогоркание, при котором происходит накопление продуктов окисления, снижение пищевой ценности и ухудшение органолептических показателей.

Процесс окисления может проходить неферментативным (химическим) и ферментативным (биохимическим) путем.

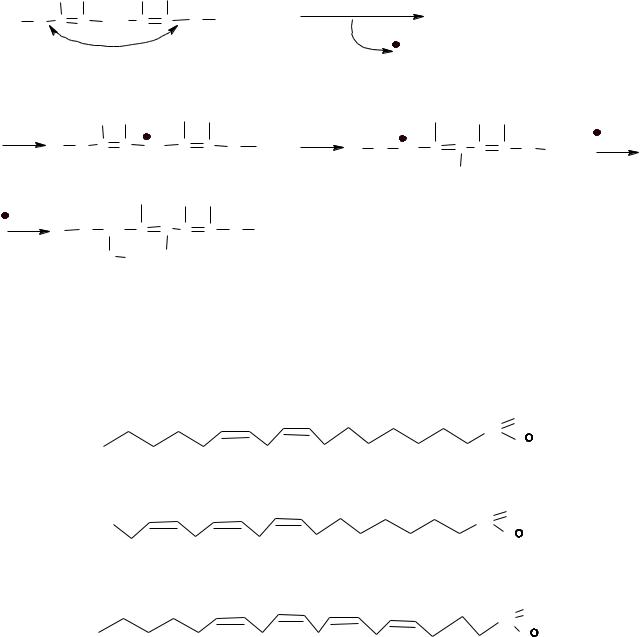

Жиры и масла, особенно содержащие остатки ненасыщенных (арахидоновой, линоленовой, линолевой, олеиновой) жирных кислот, окисляются кислородом воздуха. В результате неферментативного окисления кислород присоединяется к ненасыщенным жирным кислотам по месту двойных связей с образованием циклической перекиси. При биохимическом окислении этот процесс катализируется ферментом липоксигеназой с образованием гидроперекиси. Так же при окислительном прогоркании идут цепные радикальные процессы, в которых участвует кислород и ненасыщенные жирные кислоты, образуя перекиси и гидроперекиси. Пероксиды и гидропероксиды являются первичными продуктами окисления. В результате дальнейших сложных превращений этих соединений образуются вторичные продукты окисления: спирты, альдегиды, кетоны, эпоксисоединения, кислоты с углеродной цепочкой меньшей длины, эфиры, оксикислоты, кетоэфиры и т.д.

Именно вторичные продукты окисления, особенно карбонилсодержащие вещества, вызывают появление неприятного вкуса и запаха жира, изменение его цвета (прогоркание). Образующиеся продукты могут менять физические свойства жира, приводить к вспениванию фритюрных масел, способствовать распаду витаминов, оказывать токсическое воздействие на организм человека.

На окисление жиров влияют: природа жирных кислот, входящих в состав жира. Чем выше непредельность остатков жирных кислот, тем больше скорость его окисления. Кислоты по способности к окислению неферментативным путем можно расположить в следующий ряд:

3 |

2 |

1 |

0 |

С |

> C |

> C |

> C |

18 |

18 |

18 |

18 |

7.9Определение активности липоксигеназы

Фермент липоксигеназа катализирует реакцию:

Ненасыщенная жирная кислота + О2 → гидропероксид ненасышенной жирной кислоты

Полагают, что действию фермента подвергаются лишь те полинасыщенные жирные кислоты, которые содержат цис-цис-1,4-пентадиеновую группу, как показано ниже:

31

|

H |

5 |

H |

|

3 |

|

H |

H |

|

|

|

липоксигеназа |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

2 |

1 |

|

|

+О2 |

|

|

|

|

|

|

||

R ... C |

|

C |

CH2 |

C |

C ... |

СООН |

|

|

|

|

|

|

|||||

цис-цис-1,4-пентадиеновая |

|

|

|

.ООН |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

группировка кислоты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

H |

5 |

H |

3 |

|

H |

H |

|

|

H |

H |

H |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

2 |

|

|

|

4 |

3 |

|

. |

|

||

|

R |

|

... C |

|

C |

СН |

C |

C1 ... |

|

|

|

C C2 |

C1 ... СООН |

ООН |

|||

|

|

|

СООН |

R ... |

СН C |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

|

H |

H |

|

|

цис-транс-изомер |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

.ООН |

R |

|

... |

СН |

C |

C |

C |

C ... |

СООН |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

O OH H

гидроперекись жирной кислоты

При промежуточном образовании радикалов возникает пероксид; одна двойная связь перемещается в соседнее (коньюгированное) положение, и ненасыщенная жирная кислота переходит в цис-транс-изомер:

|

13 |

12 |

10 |

9 |

|

|

C |

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

О- |

|

|

Линолат, С18 |

|

|

|

|

|

|||

16 15 |

13 |

12 |

10 |

9 |

|

|

C |

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

О- |

|

|

|

Линолеат, С18 |

|

|

|

|

|||

|

16 |

15 |

12 |

11 19 |

18 |

16 |

5 |

C |

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

|

|

Арахидонат, С20 |

|

|

|

О |

|||

|

|

|

|

|

|

||||

Линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты окисляются ферментом с одинаковой скоростью. Жирные кислоты с транс-конфигурацией двойных связей ферментом не окисляются.

Липоксигеназа широко распространена в растительном мире. Она найдена в пшенице, семенах масличных культур, бобовых, люцерне; особенно велико ее содержание в соевой муке. В результате действия этого фермента происходит прогоркание пищевых продуктов.

Конкурентными ингибиторами фермента являются транс-линолевая и 10, 12-октадекандиеновая кислоты, также (хотя и менее эффективными) ненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты.

При переработке пищевых продуктов особенно важны ингибиторы липоксигеназы, которые взаимодействуют со свободными радикалами, образую-

32

щимися в качестве промежуточных продуктов, при действии этого фермента на ненасыщенные жирные кислоты, обрывают цепь превращений благодаря этому прекращают процесс окисления. Таким ингибитором является широко используемый в качестве антиоксиданта токоферол – витамин Е. Фермент можно инактивировать также термической обработкой продукта.

Препараты липоксигеназы находят ограниченное применение при выпечке белого хлеба. Во время замеса теста фермент выполняет различные функции, в результате чего улучшается цвет мякиша и увеличивается объем хлеба.

Активность липоксигеназы определяют с помощью полярографического или монометрического метода по измерению поглощения кислорода.

Принцип метода основан на измерении поглощения кислорода реакционной смесью. Максимум действия липоксигеназы злаков находится при рН 7, а липоксигеназы сои – при рН 9.

Техника определения: отвешивают 2-3 г материала и растирают с фосфатным буфером (рН 6,8) в соотношении 1:5 или 1:10. Затем в основную часть сосуда Варбурга (рис. 6) приливают 2 см3 опытной пробы (гомогената), а в боковую его часть наливают 1 см3 суспензии натриевой соли линолевой кислоты, которую готовят перед употреблением. Для этого энергично встряхивают 0,20 см3 линоленовой кислоты с 5,8 см3 0,1 н. раствора КОН, 20 см3 фосфатного буфера с рН 6,3

и34 см3 Н2О.

В1 см3 такового субстрата содержится 3,3 мг линоленовой кислоты рН 7.

Далее в центральную часть прибора приливают 0,3 см3 20 %-го раствора КОН для улавливания углекислоты. Объем жидкости в основном сосудике доводят водой до 5 см3. После этого сосуды соединяют с манометром и выдерживают на водяной бане аппарата 20 мин, до выравнивания температуры. Закрыв, верхние краны манометров и наклонив их, переливают в основную часть сосуда и затем включают качание на определенный срок. Одновременно устанавливают контрольные приборчики с манометрами, причем вместо субстрата в боковую часть сосуда наливают 1 см3 воды; в остальном поступают, так же, как и с опытным.

Показания манометров снимают через определенное число минут (5-10). Активность фермента выражают в кубических сантиметрах поглощенного кислорода на 100 мг белка или на 1 г сухой массы за условный промежуток времени.

Для вычисления объема газа, выделившегося при реакции, надо знать константу К каждого сосуда. Точную вместимость сосудов узнают по массе объема ртути (или воды), пошедшей на заполнение сосудов, и по объему манометра до нулевой точки. Зная объем 1 г ртути при определенной температуре, вычисляют исходящую вместимость сосуда. Константу К сосудов вычисляют по формуле:

éê (V1 - V2 ) × 273 + V2 × aùú , К = ë T û

PO

где V1 – общая исходная вместимость реакционного сосуда и капиллярной трубки до нулевой точки, см3;

33

V2 – объем взятой жидкости в сосудик, см3;

Т – температура термостатной бани (если температура отрегулирована на 25 0С, то Т= 273 + 25 = 298;

а – растворимость газов (см3) в 1 см3 воды (растворимость кислорода) при 250С равна 0,028, углекислоты – 0,759;

Р0 – давление, равное 10000 мм столба жидкости Броди.

Материалы, реактивы и оборудование: линолевая кислота (удобно получить из подсолнечного масла) или масло; 20 %-й раствор КОН; фосфатный буфер с рН 6,8; аппарат Варбурга.

Описание аппарата Варбурга

Важной частью аппарата (рис. 6) является градуированная У-образная капиллярная манометрическая трубка, один конец которой открыт, а другой сообщается с воздухом посредством крана и имеет отросток, изогнутый под углом. Трубку заполняют подкрашенной жидкостью Броди (d=1,033 г×(см3)-1, которую готовят растворением 4,6 г хлористого натрия и 1 г холеиновокислого натрия в 100 см3 воды с добавлением нескольких капель спиртового раствора (20 %-го) тимола. Для окраски жидкости добавляют немного кислого фуксина или флуоресцина. Давление в 1 атм. соответствует столбу жидкости Броди в 10 мм. Оба колена манометра 1 соединяются внизу в одну трубку, на которую надета каучуковая трубка 2, закрытая пробкой и имеющая приспособление для регулировки уровня жидкости Броди в обоих коленах (винтовой зажим 3). Боковой отросток правого колена манометра служит для соединения с реакционным сосудом 4, который имеет боковое ответвление 6 и впаянный в дно центральный стаканчик 5. Сосуды погружают в ванну большой вместимости, а манометры закрепляют снаружи. В ванне на протяжении всего опыта поддерживается строго определенная температура. В аппарате Варбурга постоянная температура обеспечивается ультротермостатом. Установка рабочей температуры производится при помощи контактного термометра с регулировкой по контрольному термометру.

34