- •5 Биохимия

- •1.Отличительные признаки живой материи.

- •2.Биомолекулы (простые и сложные); биополимеры. Структурная организация клетки

- •3.Классификация природных а-аминокислот:

- •4.Основные биологические функции а-аминокислот и белков в живых организмах.

- •5.Биохимические превращения протеиногенных а-аминокислот (аланина, лизина): дезаминирование и декарбоксилирование.

- •6.Биохимические превращения протеиногенных а-аминокислот: а) трансаминирование; б) дезаминирование.

- •7. Понятие об изоэлектрической точке а-аминокислот и белков.

- •8. Первичная структура белков: определение, пептидная группа, тип химической связи.

- •9. Вторичная структура белков: определение, основные виды

- •10.Третичная и четвертичная структуры белков: определение, типы связей участвующие в их образовании.

- •11.Строение полипептидной цепи пептидов белков. Привести примеры.

- •12.Структурная формула трипептида аланилсерилтирозин.

- •13.Структурная формула трипептида цистеилглицинфенилаланина.

- •14.Классификация белков по: а) химическому строению; б) пространственной структуре.

- •15.Физико-химические свойства белков: а) амфотерность; б) растворимость; в) электрохимические; г) денатурация; д) реакция осаждения.

- •16.Углеводы: общая характеристика, биологическая роль, классификация. Доказательство строения моносахаридов на примере глюкозы и фруктозы.

- •Классификация углеводов

- •17. Реакции окисления и восстановления моносахаридов на примере глюкозы и фруктозы.

- •18. Гликозиды: общая характеристика, образование.

- •Классификация гликозидов

- •19. Брожение моно- и дисахаридов (спиртовое, молочнокислое, маслянокислое, пропионовокислое).

- •20.Восстанавливающие дисахариды (мальтоза, лактоза): строение, биохимические превращения (окисление, восстановление).

- •21. Невосстанавливающие дисахариды (сахароза): строение, инверсия, применение.

- •22.Полисахариды (крахмал, целлюлоза, гликоген): строение, отличительные биологические функции.

- •23.Нуклеиновые кислоты (днк,рнк):биологическая роль,общая характеристика,гидролиз.

- •24.Структурные компоненты нк: главные пуриновые и пиримидиновые основания, углеводная составляющая.

- •Азотистое основание Углеводный компонент Фосфорная кислота

- •Пуриновые Пиримидиновые Рибоза Дезоксирибоза

- •26.Строение полинуклеотидпой цепи (первичная структура), например, построить фрагмент Ade-Thy-Guo; Cyt-Guo-Thy.

- •27.Вторичная структура днк. Правила Чартгоффа Вторичная структура днк характеризуется правилом э. Чаргаффа (закономерность количественного содержания азотистых оснований):

- •28.Основные функции т рнк, м рнк, р рнк. Структура и функции рнк.

- •Этапы репликации:

- •Транскрипция

- •Этапы транскрипции:

- •29.Липиды (омыляемые, неомыляемые): общая характеристика, классификация.

- •Классификация липидов.

- •30.Структурные компоненты омыляемых липидов (вжк, Спирты).

- •31.Нейтральные жиры, масла: общая характеристика, окисление, гидрогенизация.

- •32.Фосфолипиды: общая характеристика, представители (фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины, фосфатидилсерины, фосфатидилглицерины).

- •33.Ферменты: определение, химическая природа и строение.

- •34.Общие свойства химических ферментов и биокатализаторов.

- •35.Факторы, влияющие на каталитическую активность ферментов:

- •36.Механизм действия ферментов.

- •37.Номенклатура, классификация ферментов.

- •38.Общая характеристика отдельных классов ферментов: а)оксидоредуктазы; б) трансферазы; в) гидролазы.

- •39.Общая характеристика классов ферментов: а) лиазы; б) изомеразы; в)л и газы.

- •40.Общая характеристика витаминов, классификация витаминов; представители водорастворимых и жирорастворимых витаминов. Их биологическая роль.

- •1)По растворимости:

- •2)По физиологической активности:

- •41.Понятие о метаболических процессах: катаболические и анаболические реакции.

- •42.Особенности метаболических процессов.

- •43.Основные источники энергии для живой материи (фотосинтез, энергия, образующаяся при окислении органических соединений).

23.Нуклеиновые кислоты (днк,рнк):биологическая роль,общая характеристика,гидролиз.

Биологическая функция ДНК в живой клетке связана с регулированием состава белка при его синтезе,передачей наследственных признаков.

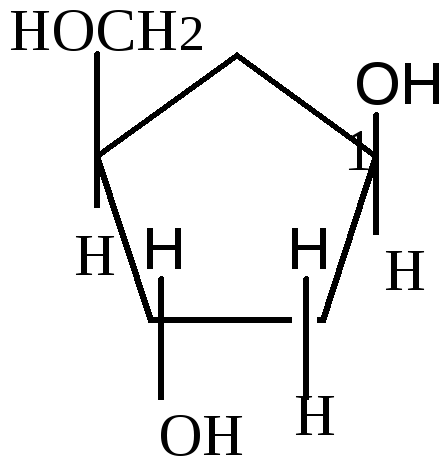

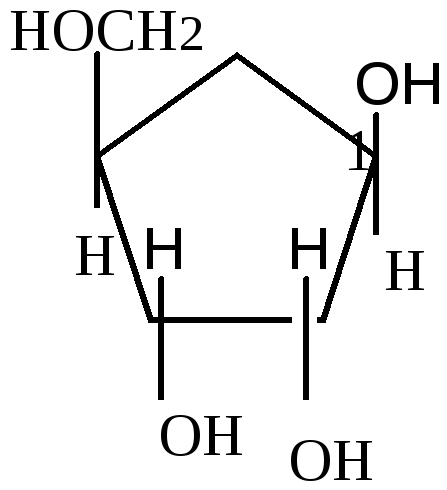

Мономерной единицей ДНК являются дезоксирибонуклеотиды. В качестве углеводного компонента они содержат 2-дезокси-D-рибозу в β-фуранозной форме:

-β,D-дезоксирибоза

-β,D-дезоксирибоза

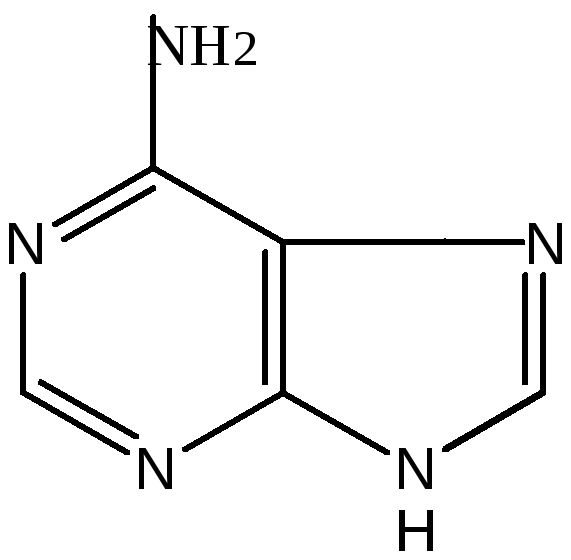

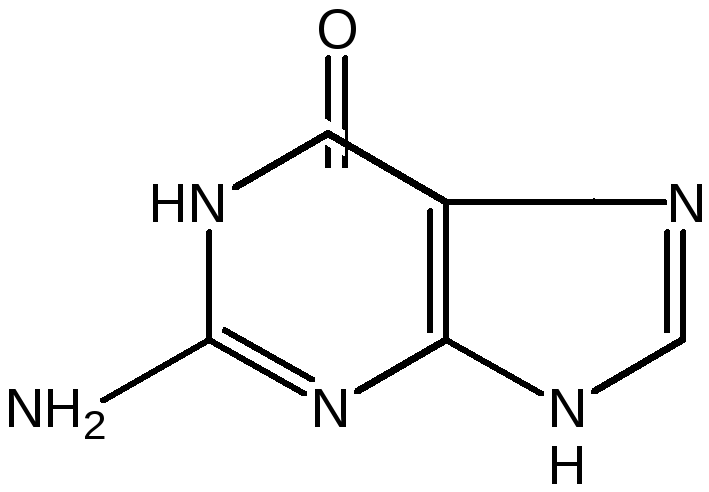

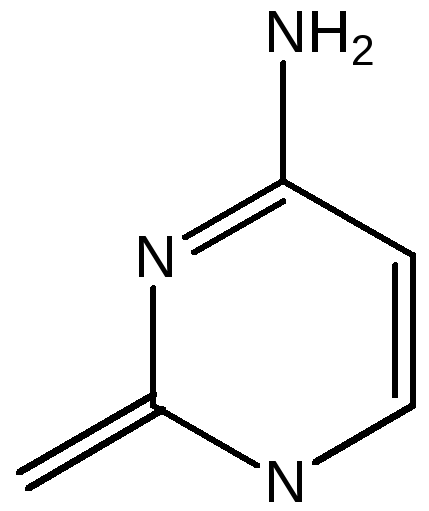

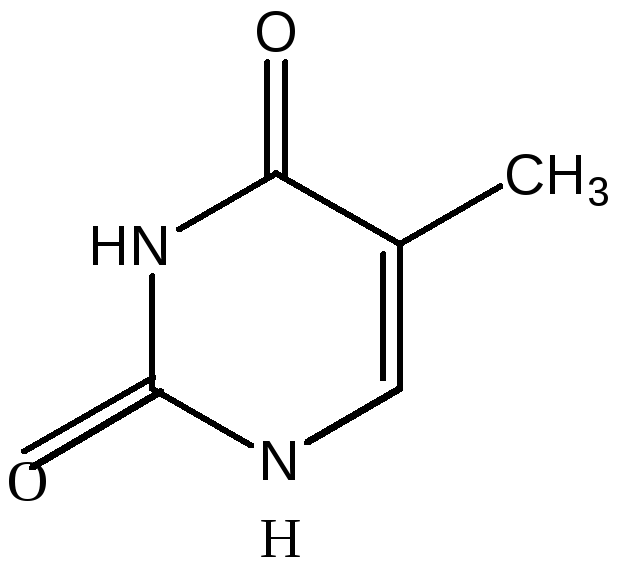

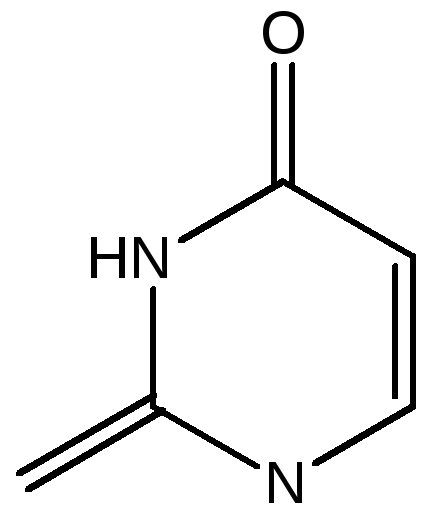

В качестве агликонов в подавляющем большинтсве нуклеотидов ДНК присутствуют 4 универсально распространенных гетероциклических основания:производные пурина(аденин и гуанин) и производные пиримидина (цитозин,тимин):

-аденин

(A)

-аденин

(A)

-гуанин

(Г)

-гуанин

(Г)

О -цитозин(Ц)

-цитозин(Ц) -тимин

(Т)

-тимин

(Т)

Соединения,построенные из остатков А,Г,Ц,Т и дезоксирибозы называются дезоксирибонуклеозидами или дезоксирибозидами (адениловый,гуаниловый дезоксирибонуклетид и т.д.)

Во всех случаях связь между дезоксирибонуклеотидными остатками в цепи главных валентностей ДНК осуществляется за счет образования фосфатного мостика между третьим и пятым гидроксилами дезоксирибозных компонентов двух соседних дезоксирибонуклеотидных остатков.Разветвлений в цепи ДНК нет.

Все природные ДНК предстваляют собой частицы с очень большой молекулярной массой и состоят из десятков тысяч, а иногда и миллионов нуклеотидов.

Гидролиз ДНК:Н3РО4(фосфорная кислота)+дезоксирибоза+азотистые основания (аденин,гуанин-пуриновые основания;цитозин,урацил-пиримидиновые основания)

Биологическая функция различных РНК в живой клетке непосредственно связана с синтезом белков.

Мономерной единицей РНК явялется рибонуклеотид. Все природные РНК имеют в качестве углеводного компонента рибонуклеотидов D-рибозу в β-фуранозной форме:

β,D-рибоза

β,D-рибоза

Азотистые оснвания:Пуриновые (Аденин,гуанин),пиримидиновые (цитозин,урацил)

О -урацил

-урацил

Установлено существование функционально различных РНК внутри каждой клетки –рибосомальная РНК (р-РНК);растворимая («транспортная») т-РНК; информационная –и-РНК.Главную массу (80-85%) составляет р-РНК

При гидролизе РНК образуются: Н3РО4(фосфорная кислота)+рибоза+азотистые основания (аденин,гуанин-пуриновые основания;цитозин,тимин-пиримидиновые основания)

Нуклеиновые кислоты – это высокомолекулярные органические полимеры (полинуклеотиды),обеспечивающие хранение и передачу генетической информации. Были открыты в 1870 г. немецким ученым Мишером . Нуклеиновые кислоты были открыты в ядре клетки в виде соединений с белком, отсюда и термин (от лат. nucleus – ядро).

В зависимости от химического строения и биологических функций нуклеиновые кислоты делят на 2 большие группы;

рибонуклеиновые кислоты (РНК);

дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК).

В клетке существует 3 основных типа РНК:

рибосомная РНК – рРНК;

матричная РНК – мРНК;

транспортная РНК – тРНК.

Каждая из этих видов РНК выполняет свою специфическую роль в процессе биосинтеза белка.

Согласно этой модели, молекула ДНК состоит из 2-х цепей, закрученных в правовращающуюся спираль вокруг одной и той же оси. Азотистые основания находятся внутри, а фосфорные и углеводные компоненты – снаружи.

Диаметр спирали 1,8 нм. Основания образуют прямой угол с осью спирали, расстояние между соседними основаниями – о,34 нм. Шаг спирали 3,4 нм и содержит 10 пар оснований. Полинуклеотидные цепи ориентированы в противоположном направлении (антипараллельны). На одном конце спирали одна цепь имеет 5/ - конец, другая 3/ -конец.

Азотистые основания в молекуле ДНК расположены строго специфично, по принципу комплементарности: А взаимодействует только с Т, Г с Ц, т.е. напротив аденина всегда расположен тимин, напротив гуанина – цитозин. А-Т и Г-Ц называют комплементарными парами оснований.

Вторичная структура ДНК стабилизируется водородными связями и гидрофобными взаимодействиями.

Водородные связи возникают между комплементарными основаниями: между А и Т образуются 2 водородные связи, между Г и Ц – 3 водородные связи (см. рабочую тетрадь с. ). Водородные связи образуются между амино- и кетогруппами комплементарных оснований, а также между атомами N и NH в положении 1 и 3 пуриновых и пиримидиновых оснований соответственно. В этом и состоит комплементарность.

Гидрофобные взаимодействия возникают между соседними основаниями одной и той же цепи, что способствует своеобразной укладке цепи в виде стопок.

В настоящее время обнаружено более 10 конфигураций двойной спирали ДНК. В зависимости от степени ее гидратации различают: А-, В-, С-формы, Д-форма и т.д. с различным числом нуклеотидов на виток и структурой.

В-форма – соответствует модели Уотсона и Крика и наблюдается при влажности 92%. В В-форме ДНК находится, когда выполняет роль матрицы для синтеза ДНК (процесс репликации).

При относительной влажности 70% В-форма превращается в А-форму. Число оснований на виток в ней составляет 11, основания наклонены под углом 20˚ к оси спирали, спираль короче на 25%. В А-форме ДНК находится, когда выполняет роль матрицы при синтезе РНК (процесс транскрипции).

При влажности 66% ДНК приобретает С-форму. В С-форме ДНК находится в хроматине, в комплексе с белками. В ней на виток приходится 9,3 нуклеотида.

Д-форма ДНК содержит 12 нуклеотидов на 1 виток в виде левой спирали. выполняет регуляторную функцию, контролируя экспрессию генов.

Т.о. вторичная структура ДНК динамична и способна к конформационным переходам.

Первичная структура одной цепи предопределяет нуклеотидную последовательность втрой цепи.