- •5 Биохимия

- •1.Отличительные признаки живой материи.

- •2.Биомолекулы (простые и сложные); биополимеры. Структурная организация клетки

- •3.Классификация природных а-аминокислот:

- •4.Основные биологические функции а-аминокислот и белков в живых организмах.

- •5.Биохимические превращения протеиногенных а-аминокислот (аланина, лизина): дезаминирование и декарбоксилирование.

- •6.Биохимические превращения протеиногенных а-аминокислот: а) трансаминирование; б) дезаминирование.

- •7. Понятие об изоэлектрической точке а-аминокислот и белков.

- •8. Первичная структура белков: определение, пептидная группа, тип химической связи.

- •9. Вторичная структура белков: определение, основные виды

- •10.Третичная и четвертичная структуры белков: определение, типы связей участвующие в их образовании.

- •11.Строение полипептидной цепи пептидов белков. Привести примеры.

- •12.Структурная формула трипептида аланилсерилтирозин.

- •13.Структурная формула трипептида цистеилглицинфенилаланина.

- •14.Классификация белков по: а) химическому строению; б) пространственной структуре.

- •15.Физико-химические свойства белков: а) амфотерность; б) растворимость; в) электрохимические; г) денатурация; д) реакция осаждения.

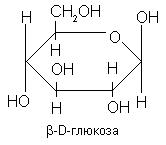

- •16.Углеводы: общая характеристика, биологическая роль, классификация. Доказательство строения моносахаридов на примере глюкозы и фруктозы.

- •Классификация углеводов

- •17. Реакции окисления и восстановления моносахаридов на примере глюкозы и фруктозы.

- •18. Гликозиды: общая характеристика, образование.

- •Классификация гликозидов

- •19. Брожение моно- и дисахаридов (спиртовое, молочнокислое, маслянокислое, пропионовокислое).

- •20.Восстанавливающие дисахариды (мальтоза, лактоза): строение, биохимические превращения (окисление, восстановление).

- •21. Невосстанавливающие дисахариды (сахароза): строение, инверсия, применение.

- •22.Полисахариды (крахмал, целлюлоза, гликоген): строение, отличительные биологические функции.

- •23.Нуклеиновые кислоты (днк,рнк):биологическая роль,общая характеристика,гидролиз.

- •24.Структурные компоненты нк: главные пуриновые и пиримидиновые основания, углеводная составляющая.

- •Азотистое основание Углеводный компонент Фосфорная кислота

- •Пуриновые Пиримидиновые Рибоза Дезоксирибоза

- •26.Строение полинуклеотидпой цепи (первичная структура), например, построить фрагмент Ade-Thy-Guo; Cyt-Guo-Thy.

- •27.Вторичная структура днк. Правила Чартгоффа Вторичная структура днк характеризуется правилом э. Чаргаффа (закономерность количественного содержания азотистых оснований):

- •28.Основные функции т рнк, м рнк, р рнк. Структура и функции рнк.

- •Этапы репликации:

- •Транскрипция

- •Этапы транскрипции:

- •29.Липиды (омыляемые, неомыляемые): общая характеристика, классификация.

- •Классификация липидов.

- •30.Структурные компоненты омыляемых липидов (вжк, Спирты).

- •31.Нейтральные жиры, масла: общая характеристика, окисление, гидрогенизация.

- •32.Фосфолипиды: общая характеристика, представители (фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины, фосфатидилсерины, фосфатидилглицерины).

- •33.Ферменты: определение, химическая природа и строение.

- •34.Общие свойства химических ферментов и биокатализаторов.

- •35.Факторы, влияющие на каталитическую активность ферментов:

- •36.Механизм действия ферментов.

- •37.Номенклатура, классификация ферментов.

- •38.Общая характеристика отдельных классов ферментов: а)оксидоредуктазы; б) трансферазы; в) гидролазы.

- •39.Общая характеристика классов ферментов: а) лиазы; б) изомеразы; в)л и газы.

- •40.Общая характеристика витаминов, классификация витаминов; представители водорастворимых и жирорастворимых витаминов. Их биологическая роль.

- •1)По растворимости:

- •2)По физиологической активности:

- •41.Понятие о метаболических процессах: катаболические и анаболические реакции.

- •42.Особенности метаболических процессов.

- •43.Основные источники энергии для живой материи (фотосинтез, энергия, образующаяся при окислении органических соединений).

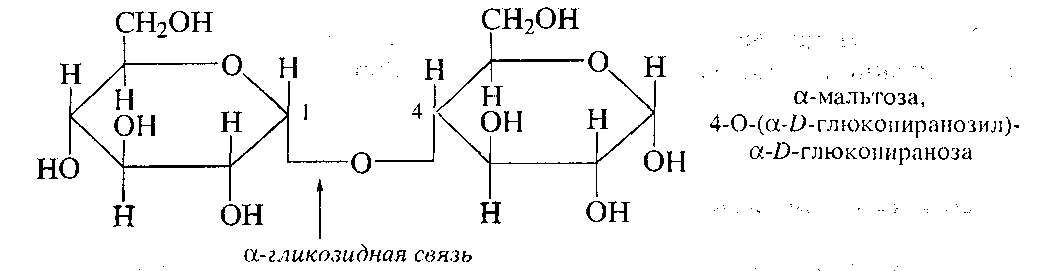

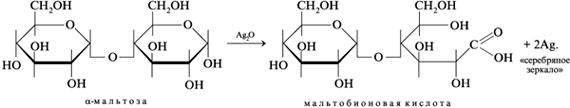

20.Восстанавливающие дисахариды (мальтоза, лактоза): строение, биохимические превращения (окисление, восстановление).

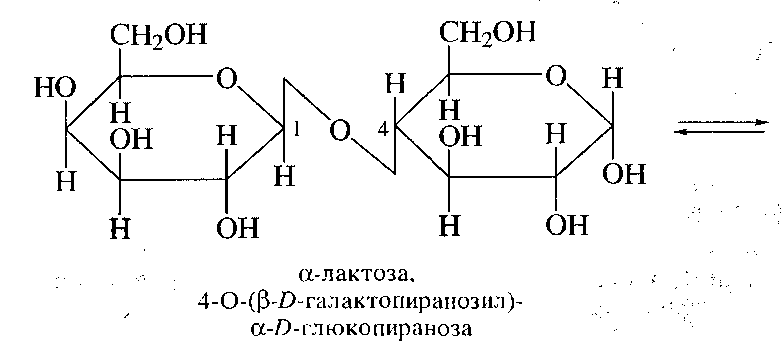

Восстанавливающие дисахариды. В этих дисахаридах один из моносахаридных остатков участвует в образовании гликозидной связи за счет гидроксильной группы чаще всего при С-4 или С-6, реже при С-З. В дисахариде имеется свободная полуацетальная гидроксильная группа, вследствие чего сохраняется способность к раскрытию цикла. Восстановительные свойства таких дисахаридов и мутаротация их свежеприготовленных растворов обусловлены возможностью осуществления цикло-оксо-таутомерии. Представителями восстанавливающих дисахаридов являются мальтоза, целлобиоза, лактоза.

мальтоза (тривиальное название хсолодовый сахар)» - продукт ферментативного гидролиза крахмала.

В этом дисахариде остатки моносахаридов связаны гликозидо-гликозной связью (а-1,4-связь).

Вследствие наличия полуацетальной функции в молекуле мальтозы, а-аномер находится в равновесии с р-аномером - р-мальтозой, 4-0-(a-D-глюкопиранозил)-р-0-глюкопиранозой. Если ее подвергают кислотному гидролизу, получают 2 моль 0-(+)-глюкозы.

В противоположность сахарозе мальтоза - восстанавливающий гликозид, поскольку в его структуре имеется полуацетальный фрагмент. Мальтоза дает реакции с реагентом Бенедикта-Фелинга и фенилгидразином.

Мальтоза является восстанавливающим сахаром, так как имеет незамещённую полуацетальную гидроксильную группу. При кипячении мальтозы с разбавленной кислотойи при действииферментамальтазагидролизуется(образуются две молекулы глюкозы C6H12O6).

![]()

Мальтоза содержит свободный гликозидный гидроксил возле С-1-углеродного атома, поэтом имеет восстановительные свойства, характерные для восстанавливающих моно- и дисахаридов. В растворах мальтоза может существовать в двух формах – цикличной и альдегидной, которые находятся в динамическом равновесии. При гидролизе мальтозы под действием фермента мальтазы образуются две молекулы альфа-D-глюкозы. При окислении альдегидной группы мальтозы образуется мальтобионовая кислота.

Из других примеров дисахаридов можно назвать лактозу (молочный сахар) - дисахарид, содержащий остаток p-D-галактопиранозы (в фиксированной (3-форме) и D-глюкозы и присутствующий в молоке почти всех млекопитающих:

Гидролиз сахарозы в присутствии минеральных кислот (Н2SO4, НСl, Н2СО3):

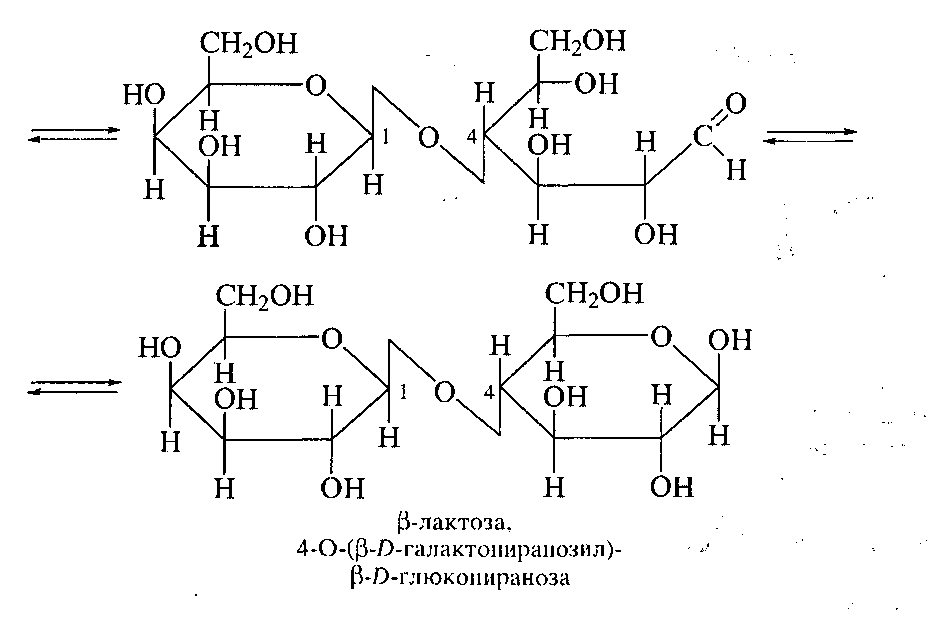

![]() Окисление

мальтозы (восстанавливающего дисахарида),

например реакция «серебряного зеркала»:

Окисление

мальтозы (восстанавливающего дисахарида),

например реакция «серебряного зеркала»:

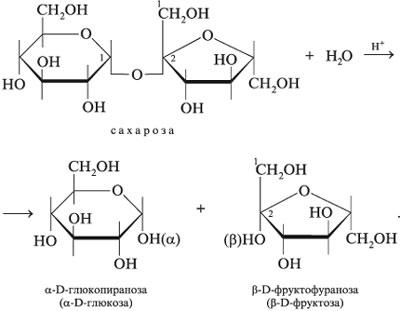

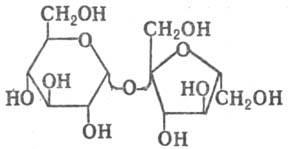

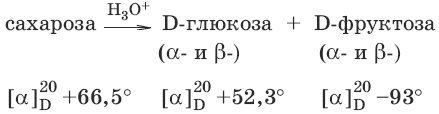

21. Невосстанавливающие дисахариды (сахароза): строение, инверсия, применение.

Сахароза представляет собой дисахарид, состоящий из остатков D-глюкозы и D-фруктозы, связанных гликозидо-гликозидной связью (а-1,-2-связь).

Сахароза-невосстанавливающий дисахарид(см.Олигосахариды), широко распространенное резервное в-во растений, образующееся в процессефотосинтезаи запасаемое в листьях, стеблях, корнях, цветах илиплодах. При нагр. выше т-рыплавленияпроисходит разложение и окрашиваниерасплава(карамелизация). Сахароза не восстанавливаетреактив Фелинга, кщелочамдовольно устойчива, но, будучи кетофуранози-дом, чрезвычайно легко (в ~ 500 раз быстреетрегалозыилимальтозы) расщепляется (гидролизуется) к-тами на D-глюкозу и D-фруктозу.Гидролизсахарозы сопровождается изменением знака уд. вращения р-ра и потому наз.инверсией.

Аналогичный гидролизпротекает под действием a-глюко-зидазы (мальтазы) или b-фруктофуранозидазы (инвертазы). Сахароза легко сбраживается дрожжами. Будучи слабой к-той (К ок. 10-13), сахароза образует комплексы (сахараты) с гидроксида-ми щелочных и щел.-зем.металлов, к-рые регенерируют сахарозу при действии СО2.

Биосинтезсахарозы происходит в подавляющем большинстве фотосинтезирующихэукариот, осн. массу к-рых составляют растения (исключение-представители красных,бурых, а также диатомовых и нек-рых др. одноклеточных водорослей); его ключевая стадия-взаймод. уридиндифосфатглю-козы и 6-фосфат-D-фруктозы. Животные кбиосинтезусахарозы не способны.

Инверсия сахарозы. При кисломгидролизе (+)сахарозы или при действии инвертазы образуются равные количестваD(+)глюкозы и D(-)фруктозы. Гидролиз сопровождается изменением знака удельногоугла вращения [α] с положительного на отрицательный, поэтому процессназывают инверсией, а смесь D(+)глюкозы и D(-)фруктозы – инвертным сахаром.

Сахарозу получают в пром. масштабах из сока сахарного тростника Saccharum officinarum или сахарной свеклыBeta vulgaris; эти два растения обеспечивают ок. 90% мировой продукции сахарозы (в соотношении ок. 2:1), к-рая превышает 50 млн. т/год. Хим. синтез сахарозы весьма сложен и экономич. значения не имеет.

Сахарозу используют как пищ. продукт (сахар) непосредственно или в составе кондитерских изделий, а в высоких концентрациях-как консервант; сахароза служит такжесубстратомв пром. ферментац. процессах полученияэтанола,бутанола,глицерина, лимонной и левулиновой к-т,декстрана; используется также при приготовлении лек. ср-в; нек-рыесложные эфирысахарозы с высшими жирными к-тами применяют в качестве неионныхдетергентов.

Для качеств. обнаружения сахарозы можно использовать синее окрашивание с щелочным р-ром диазоурацила, к-рое, однако, дают и высшие олигосахариды, содержащие вмолекулефрагмент сахарозы,-раффиноза, генцианоза, стахиоза.