- •Дисциплина «Специальная психология» (вопросы гаи)

- •Вопрос 1. Объект, предмет, задачи специальной психологии. Связь с другими науками

- •Принципы

- •Связь с другими науками

- •Вопрос 2. История становления специальной психологии как самостоятельной науки

- •1. Древний мир

- •2. Античный этап

- •3. Средневековый этап

- •4. Переходный этап (Возрождения, Просвещения)

- •5.Начальный этап научного развития специальной психологии и педагогики в России

- •Этапы современного развития

- •1. Краткая характеристика этапов

- •2. Лечебная педагогика

- •3. Педология

- •4. Дефектология

- •5. Коррекционная педагогика

- •6. Специальная педагогика

- •Вопрос 3. Актуальные проблемы и тенденции развития специальной психологии. Проблемы развития специальной психологии.

- •Вопрос 4. Психологические параметры дизонтогенеза. Характеристика основных видов дизонтогенеза

- •Характеристика основных видов дизонтогенеза

- •Вопрос 5. Научное наследие л.С.Выготского в разработке основных положений специальной психологии

- •Вопрос 6. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка. Биологические причины врожденных аномалий.

- •Биологические причины приобретенных аномалий

- •Социальные причины и факторы аномального развития

- •Вопрос 7. Проявление общих закономерностей психического развития при психических, сенсорных, интеллектуалЬнЫх и физических нарушениях

- •Вопрос 8. Диагностика и ранняя психологическая помощь детям с умственной отсталостью

- •Вопрос 9. Методы диагностики отклоняющегося развития

- •Вопрос 10. Психологические проблемы семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии

- •Психологический уровень

- •Вопрос 11. Общая психолгическя характеристика умственной отсталости и ее форм. Степени психического недоразвития

- •Педагогическая классификация м.С. Певзнер.

- •В.В. Ковалев 1995г.:

- •Степени умственного отсталости.

- •Вопрос 12. Психологические особенности готовности детей с умствнной отсталостью к обучению в школе

- •Вопрос 13. Психологические особенности личности и межличностных отношений у умственно отсталых детей и подростков

- •Вопрос 14. Своеобразие речемыслительных процессов при умственной отсталости

- •Развитие речи

- •Мышление

- •Вопрос 15. Психологическая характеристика эмоционально-волевой сферы и поведения умственно отсталых детей. Специфические особенности нарушений поведения

- •Вопрос 16. Психологическая характеристика мнемической деятельнсти умственно отсталых детей

- •Вопрос 17. Психологические особенности ощущений и восприятия умственно отсталых детей

- •Вопрос 18. Психологическая характеристика основных свойств внимания умственно отсталых детей

- •Вопрос 19. Научные подходы к трактовке понятия «задержка психического развития». Систематика зпр

- •Вопрос 20. Клинико-психологическая характеристика детей с зпр

- •Вопрос 21. Психологический анализ структуры дефекта при зпр. Обраимость дефекта

- •Вопрос 22. Современные нправления психологической помощи лицам с нарушениями зрения

- •Вопрос 23. Психологическая готовность детей с сенсорными нарушениями к обучению в школе

- •Вопрос 24. Мыслительные процессы и их своеобразие при дефектах зрения

- •Вопрос 25. Психологическое своеобразие межличностных отношений детей в условиях зрительной недостаточности

- •Вопрос 26. Психологическая характеристика представлений у детй с недостатками зрения

- •Вопрос 27. Психологическая характеристика ребенка при слепоте, остаточном зрениии слабовидении

- •Вопрос 28. Психологические особенности мнестической деятельности и ее развитие при нарушениях зрения

- •Вопрос 29. Психологические особенности личностного и социального развития незрячих и слабовидящих

- •Вопрос 30. Общая характеристика сенсорной организации личности в условиях слепоты и слабовидения

- •Вопрос 31. Психологические особенности эмоционально-волевой сферы детей и подростков с нарушениями зрения

- •Вопрос 32. Психологические особенности детей с системными и локальными нарушениями речи

- •Вопрос 33. Психологические особенности заикающихся

- •Вопрос 34. Социально-психологические проблемы лиц с нарушениями речи

- •Вопрос 35. Классификация речевых нарушений

- •1. Нарушения средств общения

- •2. Нарушения применимых средств общения

- •1. Нарушения устной речи.

- •Вопрос 36. Психофизиологическая оргнизация речевой функциональной системы

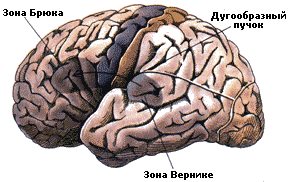

- •Мозговые центры речи

- •Речь и межполушарная асимметрия

- •Вопрос 37. Основные этапы и условия развития речи как психической функции Подготовительный этап (довербальное общение)

- •Ситуативно-личностное общение

- •Ситуативно-деловое общение

- •Овладение вокализацией

- •Этап возникновения речи

- •Этап развития речевого общения

- •Вопрос 38. Зрительные, слуховые и тактильные агнозии. Апраксии. Афазии

- •Вопрос 39. Психологические аспекты диагностики речевого развития детей дошкльного возраста в условиях дизонтогенеза

- •Вопрос 40. Психологические особенности развития мышления у детей с нарушениями слуха

- •Вопрос 41. Психологические особенности формирования речи у детей, имеющих нарушения слуха

- •Вопрос 42. Психолого-педагогические классификации лиц с нарушениями слуха

- •Вопрос 43. Психологические особенности развития внимания у лиц с ограниченной слуховой функцией

- •Вопрос 44. Психологические особенности развития ощущения и восприятия у детей с нарушениями слуха

- •Вопрос 45. Своеобразие мнемической деятельности у детей с нарушениями слуха

- •Вопрос 46. Психологические особенности развития воображения у детей с недоразвитием слуха

- •Вопрос 47. Психологические особенности личности и эмоционально-волевой сферы у лиц с нарушениями слуха

- •Вопрос 48. Интеллектуальные, сенсорные и речевые нарушения в структуре двигательного дефекта

- •Вопрос 49. Проблемы психологического изучения и дифференциальной диагностики детей со сложными недостатками развития

- •Вопрос 50. Психологическая характеристика детей с аутизмом. Особенности психического и социального развития при расстройствах эмоционально-волевой сферы и поведения

- •Вопрос 51. Предложите и обоснуйте выбор диагностического инструментария для детей раннего возраста с интеллектуальной недостаточностью

- •Вопрос 52. Предложите родителям рекомендации по подготовке ребенка с нарушениями зреня к школьному обучению

- •Вопрос 53. Смоделируйте модель беседы психолога с неслышащим ребенком по вопросам профориентации

- •Вопрос 54. Приведите пример клинической беседы с родителями, воспитывающими детей с отклонениями в развитии, по сбору анамнестических данных

- •Вопрос 55. На основе психологической характеристики ребенка с отклонениями в развитии составьте профиль индивидуального психологического сопровождения

- •Вопрос 56. Сопоставьте содержание протоклов индивидуального психологического сопровождения и данных психологической характеристики

- •Вопрос 57. Разработайте практические рекомендации для сотудников дошкольного учреждения по разрешению конфликтных ситуаций в детском коллективе

- •Вопрос 58. Составьте перечень психодиагностическихметодик, направленных на изучение мыслительной деятельности (для любой категории детей с овз)

- •1. Мышление

- •1. По генезису развития:

- •2. По характеру решаемых задач:

- •Методика «Раздели на группы»

- •Методика «Кому чего недостает?»

- •3. Диагностика мышления у детей старшего дошкольного возраста. «Лабиринт»

- •Вопрос 60. Разработайте практические рекомендациипо профилактике нарушений поведения у подростков с отклонениям в развитии (на примере любой категории детей с отклонениями в развитии)

- •Вопрос 61. Составьте рекомендации педагога-психолога для учителей начальных классов по развттию процессов мнемической деятельности на уроке (самостоятельный выбор урока).

- •63 Вопрос. Разработайте тезисы психологической характеристики устной речи детей с отклонением в развитии (на примере любой категории детей с отклонениями в развитии)

- •64 Вопрос. Разработайте маршрут для индивидуального психолгического сопровождения инвалидов по зрению в постшкольный период

- •66 Вопрос. Предложите вариант арттерапевтического воздействия (вариант группового или индивидуального занятия на примере работы с одной из категорий детей с отклонениями в развитии)

- •67 Вопрос. Покажитепрактическое применение деонтологических принципов в процессе психологического консультирования

- •68 Вопрос. Составьте комплекс психогимнастики для детей с овз

- •IV фаза. Психомышечная тренировка.

- •69 Вопрос. Разработайте программу наблюдения за динамикой работоспособности на учебных занятиях (на примере конкретных учебных занятий)

- •70. Смоделируйте тематическую консультацию для родителей по созданию коррекционно-развивающей среды в домашних условиях.

- •71 Вопрос. Предложите диагностические показатели оценки готовности детей с отклонениями в развитии к школьному обучению

- •72 Вопрос. Составьте маршрут коррекционно-развивающей работы для детей с отклонениями в развитии, не прошедших школьную подготовку

- •73 Вопрос. Предложите задания для развития сенсомоторных навыков у детей с отклонениями в развитии

- •74 Вопрос. Предложите практические рекомендации по интегрированному психологическому сопровождению детей в условиях обучения

- •75 Вопрос. Разработайте практические рекомендации по предупреждению профессионального выгорания раотников специальных (коррекционных) образовательных учреждений

Мозговые центры речи

Клинические

данные, полученные при изучении локальных

поражений мозга, а также результаты

электростимуляции структур мозга,

позволили четко выделить те

специализированные структуры коры

и подкорковыхобразований,

которые ответственны за способность

произносить и понимать речь. Так

установлено, что локальные поражения

левого полушария различной природы у

правшей приводят, как правило, к нарушению

функции речи в целом, а не к выпадению

какой-либо одной речевой

функции.

Способность

человека к анализу и синтезу речевых

звуков, тесно связана с развитием

фонематического слуха, т.е. слуха,

обеспечивающего восприятие и понимание

фонем данного языка. Главная роль

вадекватномфункционировании

фонематического слуха принадлежит

такому центральному органу речи как

слухоречевая зона коры больших полушарий

— задняя треть верхней височной извилины

левого полушария, т.н. центрВернике.

К другому центральному органу речи

принадлежит т.н. зона Брока, которая у

лиц с доминированием речи по левому

полушарию, находится в нижних отделах

третьей лобной извилины левого полушария.

Зона Брока обеспечивает моторную

организацию речи.

В

60-е гг. широкую известность получили

исследования В. Пенфилда, который во

время операций на открытом мозге с

помощью слабых токов раздражал речевые

зоны коры (Брока и Вернике) и получал

изменения речевой активности пациентов.

(Операции такого рода иногда выполняют

при местной анестезии, поэтому с пациентом

можно поддерживать речевой контакт).

Эти факты нашли свое подтверждение и в

более поздних работах. Было установлено,

что с помощью электростимуляции можно

выделить все зоны и участки коры,

включающиеся в выполнение той или иной

речевой задачи, и эти участки весьма

специализированы по отношению к

особенностям речевой деятельности.

Синтагматические и парадигматические аспекты речи.Внейропсихологиипри изучении локальных поражений мозга установлено существование нарушений речевых функций (афазий) двух категорий: синтагматические и парадигматические. Первые связаны с трудностями динамической организации речевого высказывания и наблюдаются при поражении передних отделов левого полушария. Вторые возникают при поражении задних отделов левого полушария и связаны с нарушением кодов речи (фонематического,артикуляционного, семантического и т.д.). Синтагматические афазии возникают при нарушениях в работе передних отделов головного мозга, в частности центра Брока. Его поражение вызывает эфферентную моторную афазию, при которой собственная речь нарушается, а понимание чужой речи сохраняется почти полностью. При эфферентной моторной афазии нарушается кинетическая мелодия слов по причине невозможности плавного переключения с одного элемента высказывания на другой. Больные сафазиейБрока осознают большую часть своих речевых ошибок, но могут общаться с большим трудом и лишь незначительное количество времени. Поражение другого отдела передних речевых зон (в нижних отделах премоторной зоны коры) сопровождается так называемой динамической афазией, когда больной теряет способность формулировать высказывание, переводить свои мысли в развернутую речь (нарушение программирующей функции речи). При поражении центра Вернике возникают нарушения фонематического слуха, появляются затруднения в понимании устной речи, в письме под диктовку (сенсорная афазия). Речь такого больного достаточно беглая, но обычно бессмысленная, т.к. больной не замечает своих дефектов. С поражением задних отделов речевых зон коры связывают также акустическо-мнестическую, оптико-мнестическую афазии, в основе которых лежит нарушение памяти, и семантическую афазию — нарушение понимания логико-грамматических конструкций, отражающих пространственные отношения предметов.

Механизмы восприятия речи.Одно из фундаментальных положений науки о речи состоит в том, что переход к осмыслению сообщения возможен лишь после того, как речевой сигнал преобразован в последовательность дискретных элементов. Далее предполагается, что эта последовательность может быть представлена цепочкой символов-фонем, причем число фонем в каждом языке очень мало (например, в русском языке их 39). Таким образом, механизм восприятия речи обязательно включает блок фонетической интерпретации, который обеспечивает переход от речевого сигнала к последовательности элементов. Конкретные психофизиологические механизмы, обеспечивающие этот процесс, еще далеко не ясны. Тем не менее, по-видимому, и здесь действует принцип детекторного кодирования . На всех уровнях слуховой системы обнаружена достаточно строгая тонотопическая организация, т.е. нейроны, чувствительные к разным звуковым частотам, расположены в определенном порядке и в подкорковых слуховых центрах, и первичной слуховой коре. Это означает, что нейроны обладают хорошо выраженной частотной избирательностью и реагируют на определенную полосу частот, которая существенно уже полного слухового диапазона. Предполагается также, что в слуховой системе существуют и более сложные типы детекторов, в частности, например, избирательно реагирующих на признаки согласных. При этом остается неясным, за счет каких механизмов происходит формирование фонетического образа слова и его опознание. В связи с этим особый интерес представляет собой модель опознания букв и слов при чтении, разработанная Д. Мейером и Р. Шваневельдтом. По их мнению, процесс опознания начинается в тот момент, когда ряд букв поступает на "анализатордеталей". Получающиеся при этом коды, содержащие информацию о форме букв (прямые линии, кривые, углы), передаются на детекторы слов. При обнаружении этими детекторами достаточных признаков генерируется сигнал, подтверждающий, что обнаружено некоторое слово. Обнаружение определенного слова также активизирует расположенные рядом слова. Например, при обнаружении слова "компьютер" активизируются также слова, расположенные в сети памяти человека близко от него, — такие как "программное обеспечение", "винчестер", "Интернет" и т.д. Возбуждение семантически связанных слов облегчает их последующее обнаружение. Эта модель подтверждается тем, что испытуемые опознают связанные слова быстрее, чем несвязанные. Эта модель привлекательна также и тем, что открывает путь к пониманию структуры семантической памяти.

Организация речевого ответа.Предполагается, что у взрослого человека, владеющего языком, восприятие и произношение слов опосредуются внутренними кодами, обеспечивающими фонологический, артикуляторный, зрительный и семантический анализ слова. Причем все перечисленные коды и операции, осуществляемые на их основе, имеют свою мозговую локализацию. Клинические данные позволяют выстроить следующую последовательность событий. Заключенная в слове акустическая информация обрабатывается в "классической" слуховой системе и в других "неслуховых" образованиях мозга (подкорковых областях). Поступая в первичную слуховую кору (зону Вернике), обеспечивающую понимание смысла слова, информация преобразовывается там для формирования программы речевого ответа. Для произношения слова необходимо, чтобы "образ", или семантический код, этого слова поступил в зону Брока. Обе зоны — Брока и Вернике связаны между собой дугообразным пучком нервных волокон. В зоне Брока возникает детальная программа артикуляции, которая реализуется благодаря активации лицевой зоны области моторной коры, управляющей лицевой мускулатурой. Однако, если слово поступает через зрительную систему, то вначале включается первичная зрительная кора. После этого информация о прочитанном слове направляется в угловую извилину, которая связывает зрительную форму данного слова с его акустическим сигналом в зоне Вернике. Дальнейший путь, приводящий к возникновению речевой реакции, такой же, как и при чисто акустическом восприятии. Данные, полученные с помощью позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) показывают, что у праворуких здоровых грамотных взрослых отдельные операции при восприятии слов действительно обеспечиваются за счет включения разных зон, главным образом, левого полушария. При звуковом восприятии слов активируются две зоны: первичная слуховая зона и височно-теменная. По-видимому, левая височно-теменная зона непосредственно связана с операцией фонологического кодирования, т.е. воссоздания звукового образа слова. При чтении (восприятии письменных знаков) эта зона, как правило, не активируется. Однако усложнение словесных заданий, предъявляемых в письменном виде, может повлечь за собой и фонологические операции, которые связаны с возбуждением височно-теменной зоны. Основные очаги возбуждения при восприятии написанных слов находятся в затылке: первичной проекционной и вторичныхассоциативных зонах, при этом охватывая как левое, так и правое полушарие. Судя по этим данным, зрительный "образ" слова формируется в затылочных областях. Семантический анализ слова и принятие решения в случае смысловой неоднозначности осуществляется главным образом при активном включении передних отделов левого полушария, в первую очередь, фронтальной зоны. Предполагается, что именно эта зона связана с нервными сетями, обеспечивающими словесные ассоциации, на основе которых программируется ответное поведение. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: даже относительно простая лексическая задача, связанная с восприятием и анализом слов, требует участия целого ряда зон левого и частично правого полушария.

Речь как система сигналов

И.П. Павловпредложил выделить совокупность словесных раздражителей в особую систему, отличающую человека от животных.

Вторая сигнальная система. Согласно И.П. Павлову, у людей существует две системы сигнальных раздражителей: первая сигнальная система — это непосредственные воздействия внутренней и внешней среды на различные рецепторы (эта система есть и у животных) и вторая сигнальная система, состоящая только из слов. Причем лишь незначительная часть этих слов обозначает различные сенсорные воздействия на человека. Таким образом, с помощью понятия второй сигнальной системы И.П. Павлов обозначил специальные особенности ВНД человека, существенно отличающие его от животных. Этим понятием охватывается совокупность условнорефлекторных процессов, связанных со словом. Слово при этом понимается как "сигнал сигналов" и является такими же реальным условным раздражителем, как и все другие. Работа второй сигнальной системы заключается, прежде всего, в анализе и синтезе обобщенных речевых сигналов. Развитие этих представлений нашло свое отражение в трудах М.М. Кольцовой, Т.Н. Ушаковой, Н.И. Чуприковой и др. Так, например, Т.Н. Ушакова, опираясь на эти идеи и привлекая современные представления о строении нервных сетей , предложила выделять три иерархически организованных уровня в строении внутренней речи, разделение которых четко прослеживается уже в онтогенезе.

Три уровня внутренней речи. Первый уровень связан с механизмами действия и владения отдельными словами, обозначающими события и явления внешнего мира. Этот уровень реализует так называемую номинативную функцию языка и речи и служит в онтогенезе основой для дальнейшего развития механизмов внутренней речи. В работах М.М. Кольцовой, посвященных онтогенезу речи, было показано, что следы словесных сигналов в коре мозга ребенка вместе с образами воспринимаемых предметов образуют специализированные комплексы временных связей, которые можно рассматривать как базовые элементы внутренней речи. Второй уровень соотносится с образованием множественных связей между базовыми элементами и материализованной лексикой языка, так называемой "вербальной сетью". В многочисленных электроэнцефалографических экспериментах было показано, что объективной и языковой связанности слов соответствует связанность их следов в нервной системе. Эти связи и есть "вербальные сети", или "семантические поля". Показано, что при активации узла "вербальной сети" затухающее возбуждение распространяется на близлежащие узлы этой сети. Подобные связи "вербальной сети" оказываются стабильными и сохраняются на протяжении всей жизни. Т.Н. Ушакова предполагает, что в структуре "вербальной сети" материализуется языковой опыт человечества, а сама "вербальная сеть" составляет статическую основу речевого общения людей, позволяя им передавать и воспринимать речевую информацию. Третий уровень. Поскольку речь человека всегда динамична и индивидуальна, то "вербальная сеть" в силу своих особенностей, таких как статичность и стандартность, может составлять лишь предпосылку и возможность речевого процесса. Поэтому, согласно Т.Н. Ушаковой, в механизме внутренней речи существует третий динамический уровень, соответствующий по своим временным и содержательным характеристикам продуцируемой внешней речи. Этот уровень состоит из быстро сменяющихся активаций отдельных узлов "вербальной сети", так, что каждому произносимому человеком слову предшествует активация соответствующей структуры внутренней речи, переходящая путем перекодирования в команды артикуляционным органам. Вербальные сети фактически представляют собой морфофункциональный субстрат второй сигнальной системы.