- •Пластовое давление

- •3.Наземное и подземное оборудование скважин, оборудованных уэцн

- •Погружные двигатели

- •Гидрозащита погружных электродвигателей

- •Устройства комплектные серии шгс 5805

- •Подбор уэцн к скважине

- •4.Противопожарные мероприятия на территории кустовой площадки. Первичные средства пожаротушения, правила их применения.

- •Систему предотвращения пожара составляет комплекс оргмероприятий и технических средств, направленных на исключение возможности возникновения пожара.

- •Система сбора и подготовки нефти и газа

- •2.Физико-химические свойства нефти, газа и конденсата.

- •Газоопасные работы Общие положения

- •Подготовительные работы

- •Проведение газоопасных работ

- •5.Оказание доврачебной помощи пострадавшему при поражении электрическим током.

- •Коллекторские свойства горных пород

- •2.Станок-качалка; назначение, основные узлы.

- •3.Запорная арматура. Устьевое оборудование уэцн и шсну.

- •Устьевая фонтанная арматура

- •4. Подбор манометра и требования к его установке и эксплуатации.

- •5.Основные требования правил техники безопасности при обслуживании сосудов, работающих под давлением.

- •1.Вставные и невставные скважинные насосы. Устройство и область применения. Преимущества и недостатки

- •К погружному оборудованию, скважины с шгну относят:

- •3.Ручной замер дебита вАгзу.

- •4.Требования безопасности при обслуживании групповой замерной установки типа «Спутник».

- •5.Средства индивидуальной защиты: назначение и применение, сроки испытания.

- •2.Кумулятивная перфорацияскважин. Осуществляется стреляющими перфораторами, не имеющими пуль или снарядов.

- •3.Влияние парафина и песка на работу глубинных насосов. Мероприятия по предотвращению отложений парафина и песка

- •4.Капитальный ремонт скважин (крс) и текущий ремонт скважин (трс); назначение.

- •Подготовительные работы к текущему ремонту скважин

- •5.Требования безопасности при работе с переносным электроинструментом. Требования, предъявляемые к заземлению электроустановок.

- •2.Сверлящая перфорация.

- •3.Режимы работы нефтегазоносных пластов.

- •3.2.1 Водонапорный режим

- •4.Требования безопасности при проведении грузоподъемных работ.

- •5.Оказание доврачебной помощи пострадавшему при кровотечениях.

- •1. Классификация скважин.

- •Оценочные скважины

- •1. Свойства пластовых вод.

- •2.Запорная арматура. Устьевое оборудование уэцн и шсну

- •3.Гидропескоструйная перфорация.См.Физика пласта2.

- •4.Требования безопасности при пуске, эксплуатации и остановке станка качалки.

- •5.Оказание доврачебной помощи пострадавшему при обморожениях.

- •3.4.3 Методы повышения нефтеотдачи и газоотдачи пластов

- •Технические характеристики

- •1. По назначению:

- •1. Количеством капельной жидкости уносимой потоком газа из секции 4.

- •1. Минимальным диаметром капель жидкости, задерживаемых в сепараторе;

- •2. Максимальной допускаемой средней скоростью газового потока в свободном сечении сепаратора.

- •3. Временем пребывания жидкости в сепараторе, за которое происходит максимальное выделение газа.

- •Сепаратор трехфазный

- •Концевые и гидроциклонные сепараторы Цели:

- •Центробежные (гидроциклонные) сепараторы

- •Агрегат для депарафинизации адпм 12/150-у1

- •1.2.1. Физические свойства нефти физическое состояние нефти при различных условиях в залежи

- •Состав и классификация нефтей

- •Растворимость газов в нефти и воде

- •Давление насыщения нефти газом

- •Сжимаемость нефти. Объемный коэффициент

- •Плотность пластовой нефти

- •Вязкость пластовой нефти

- •3.Подготовка и проведение ги в агзу. Подготовка агзу к гидроиспытанию

- •4. Требования безопасности при работе с ппу.

- •Средства измерений

- •Выбор средства измерений

- •Порядок ремонта, поверки и калибровки средств измерений

- •Приборы для измерения давления Классификация приборов

- •3.Снятие контрольных параметров скважин,оборудованных уэцн.

- •Проведение газоопасных работ

2.Физико-химические свойства нефти, газа и конденсата.

Основные свойства нефти и газа

Нефть и нефтяной газ - это смесь углеводородов (соединений углерода с водородом). Известно множество соединений углерода с водородом, различающихся характером сцепления атомов углерода и водорода и их числом в молекуле. В зависимости от этого одни углеводороды при нормальных условиях (760 мм.рт.ст. и=20оС) находятся

в газообразном состоянии (природный и нефтяной газы),

в жидком (нефть) и имеются углеводороды,

в твердом состоянии (парафины, содержащиеся почти во всех нефтях).

В среднем в нефти содержится

82-87% углерода (С),

11-14% водорода (Н) и

0.4 -1.0% примесей - соединений, содержащих кислород, азот, серу, асфальтовые и смолистые вещества.

При подогреве нефти в зависимости от температуры из нее вначале испаряются самые легкие - бензиновые фракции, затем более тяжелые - керосиновые, соляровые и т.д. Считают, что фракции нефти, кипящие в интервалах 40-200С - бензиновые, 150-300оС - керосиновые, 300-400оС - соляровые, при 400оС и выше - масляные. По содержанию смолистых веществ нефти подразделяют на три группы:

малосмолистые - содержание смол не более 18%

смолистые - содержание смол от 18 до 35%

высокосмолистые - содержание смол более 35%

По содержанию парафина нефти делятся также на три группы:

беспарафинистые - содержание парафина до 1%

слабопарафинистые - содержание парафина от 1 до 2%

парафинистые - содержание парафина более 2%

Содержание в нефти большого количества смолистых и парафинистых соединений делает ее вязкой и малоподвижной, что вызывает необходимость проведения особых мероприятий для извлечения ее на поверхность и последующей транспортировки. По содержанию серы нефти подразделяются на:

малосернистые - содержание серы до 0.5%

сернистые - содержание серы от 0.5 до 2.0%

высокосернистые - содержание серы более 2.0%

Содержание в нефти сернистых соединений ухудшает ее качество, вызывает осложнения в добыче нефти. О качестве нефти в промысловой практике ориентировочно судят по ее плотности.

Плотность характеризуется массой, приходящейся на единицу объема. Плотность нефти при нормальных условиях колеблется от 0,7 (газовый конденсат) до 0,98 и даже 1,0 г/см3. Легкие нефти с плотностью до 0,88 г/см3 наиболее ценные, т.к. обычно в них содержится больше бензиновых и масляных фракций.

Важнейшее физическое свойство любой жидкости, в том числе и нефти - вязкость, т.е. свойство жидкости сопротивляться взаимному перемещению ее частиц при движении. Различают

динамическую и

кинематическую вязкости.

За единицу динамической вязкости принимается вязкость такой жидкости, при движении которой возникает сила внутреннего трения в 1Н (Ньютон) на площади 1 м2 между слоями, движущимися на расстоянии 1 м с относительной скоростью 1м/сек. Размерность динамической вязкости: [m]=Па.с. (Паскаль-секунда). Вязкость пластовых жидкостей, в том числе и нефти, обычно намного ниже 1 Па.с. В промысловой практике для удобства принято пользоваться единицей вязкости в 1000 раз меньшей мПа.с (миллипаскаль. секунда). так, вязкость пресной воды при температуре +200С составляет 1мПа.с. Вязкость нефтей добываемых в России в зависимости от характеристики и температуры изменяется от 1 до нескольких десятков мПа.с (0.1-0.2 Па.с) и более. Кинематическая вязкость - отношение динамической вязкости к плотности, измеряется в м2/с. Иногда для оценки качества нефти и нефтепродуктов пользуются относительной (условной) вязкостью, показывающей во сколько раз вязкость данной жидкости больше или меньше вязкости воды при определенной температуре. Измерение проводят обычно путем сравнения времени истекания из отверстия вискозиметра Энглера равных объемов исследуемой жидкости и воды. Результаты определений выражают в градусах условной вязкости оВYt, где индекс указывает температуру измерения. С повышением температуры вязкость нефти (как и любой другой жидкости) уменьшается. С увеличением количества растворенного газа в нефти вязкость нефти также значительно уменьшается. На нефтяных месторождениях обычно наблюдается увеличение температуры с глубиной. Кроме того, в нефти, как правило, всегда содержится определенное количество растворенного газа. Поэтому вязкость нефти в пластовых условиях всегда меньше, чем вязкость на поверхности.

Нефтяные газы и их свойства

Газы, добываемые из нефтегазовых залежей вместе с нефтью, называют нефтяными газами. Они представляют собой смесь углеводородов - метана, пропана, бутана, пектана и др. Самый легкий из всех углеводородов - метан. В газах добываемых из нефтяных и газовых месторождений метана содержится от 40 до 95%. Одной из основных характеристик углеводородных газов является относительная плотность, под которой понимают отклонение массы объема данного газа к массе такого же объема воздуха при нормальных условиях. Относительная плотность нефтяных газов колеблется от 0.554 для метана до 2.49 для пентана и выше. Чем больше в нефтяном газе легких углеводородов - метана СН4 и этана С2Н6(относительная плотность - 1.038), тем легче этот газ. При нормальных условиях метан и этан находятся в газообразном состоянии. Следующие за ним по относительной плотности пропан С3Н8(1.522) и бутан С4Н0 (2.006) также относятся к газам, но легко переходят в жидкость даже при небольших давлениях. Природный газ - смесь газов. Компонентами природного газа являются углеводороды парафинового ряда: метан, этан, пропан, изобутан, а также неуглеводородные газы: сероводород, углекислый газ, азот. При эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений в скважинах, газосборных сетях, магистральном газопроводе при определенных термодинамических условиях образуется кристаллогидраты. По внешнему виду они похожи на сажеобразную массу или лед. Гидраты образуются при наличии капельной влаги и определенных давлениях и температурах. В зависимости от преобладания в нефтяных газах легких (метан, этан) или тяжелых (пропан и выше) углеводородов газы разделяются на

Сухие - природный газ, который не содержит тяжелых углеводородов или содержит их в незначительных количествах.

Жирные - газ, содержащий тяжелые углеводороды в таких количествах, когда из него целесообразно получать сжиженные газы или газовые бензины.

На практике принято считать жирным газом такой, в 1 м3 которого содержится более 60г газового бензина. При меньшем содержании газового бензина газ называют сухим. С тяжелыми нефтями добывают преимущественно сухой газ, состоящий главным образом из метана. В нефтяных газах, кроме углеводородов, содержатся в незначительных количествах углекислый газ, сероводород и др. Важной характеристикой природного газа является растворимость его в нефти. Коэффициент растворимости газа (газовый фактор) показывает, сколько газа растворяется в единице объема жидкости при повышении давления на единицу. Коэффициент растворимости в зависимости от условий растворения изменяется от 0.4х10-5 до 1х10-5 Па-1. Со снижением давления до определенного значения (давление насыщения) начинает выделяться растворенный в нефти газ. По мере поступления от забоя скважины нефти с газом, газ имеет свойство расширяться, в результате- объем газа больше объема поступления нефти. Газовый фактор не на всех месторождениях, пластах одинаков. Он обычно колеблется от 30 м3/м3 до 100 м3/м3 и выше. Давление, при котором из нефти начинают выделяться первые пузырьки растворенного газа, называют давлением насыщения пластовой нефти. Это давление зависит от состава нефти и газа, соотношения их объемов и от температуры. Наибольшая температура, при которой газ не переходит в жидкое состояние, как бы, велико не было давление, называется критической температурой. Давление соответствующее критической температуре называется критическим давлением. Таким образом, критическое давление - это предельное давление, при котором и менее которого газ не переходит в жидкое состояние, как бы ни была низка температура.

Так, например, критическое давление для метана » 4.7 МПа, а критическая температура - 82.50С (минус

.

3.Технология спуска скребка очистки от парафина в скважину.

Скребки служат для очистки стенок эксплуатационных колонн от различных отложений, а также для очистки стенок НКТ от парафинообразования.

В настоящее время используют скребки фрезерного типа.

Перед спуском скребка устанавливается лубрикатор, опрессованный на 1,25 от рабочего давления (что указано на головке лубрикатора). Устанавливается дублирующая задвижка. Перед спуском скребка стравливаем давление до атмосферного. Длина скребка L должна соответствовать длине лубрикатора, при этом дублирующая задвижка закрыта. Очистка стенок НКТ производится при работающей скважине (механизированная добыча, или фонтанная). Скребок работает в потоке скважинной продукции для выноса парофиноотложений из скважины в выкидной коллектор.

После того, как скребок был спущен в лубрикатор, установлено сальниковое устройство с пропущенной через него проволокой Ø=1,6 мм, посредством переводника соединяем с фрезой и устанавливаем направляющий ролик. лубрикатор опрессовываем до рабочего давления, если нет пропусков открывается дублирующая задвижка. Лебёдка устанавливается с наветринной стороны 25м от устья скважины. Наличие исследовательской площадки обязательно.Согласно графика, утверждённого цехом добычи устанавливается глубина спуска скребка и периодичность.

Ручная лебедка для глубинных измерении называется аппаратом Яковлева - по фамилии ее изобретателя.

Аппарат Яковлева, сыгравший огромную роль в развитии техники исследования скважин, уже не удовлетворяет современным требованиям вследствие трудоемкости и длительности работ, выполняемых при ручном управлении лебедкой. В настоящее время в НГДУ в основном применяют механизированные лебедки для глубинных измерений, монтируемые на автомобиле или тракторе и приводимые в действие от их двигателей.

Механизированная лебедка имеет рабочий и предохранительный тормоза, приспособление для правильной намотки проволоки на барабан, ручной привод и мерительный шкив со счетчиком. При помощи механизированных лебедок можно выполнять измерения в скважинах глубиной до 3000 м.

Сальник в верхней части лубрикатора предназначен для герметизации отверстия, через которое проходит проволока.

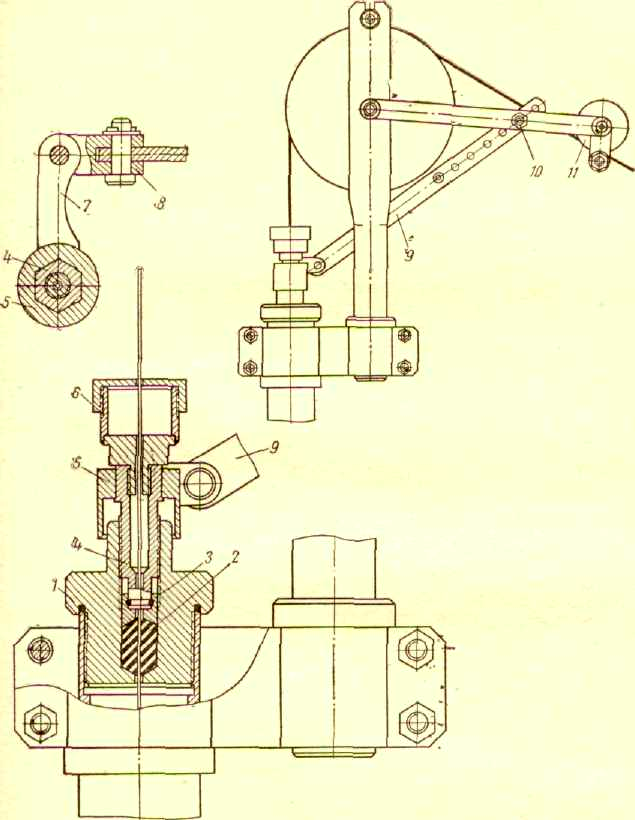

Самоуплотняющееся сальниковое устройство лубрикатора показано на рис. 69.

Рис.

68. Устьевой

сальник-лубрикатор

с роликом.

Работа уплотняющего устройства происходит следующим образом.

При спуске скребка проволока ослабляется, и нажимной ролик под действием своей силы тяжести смещается вниз, передвигая при этом поводок регулиролочной головки против часовой стрелки. В результате этого ходовой винт на какую-то часть оборота вывинчивается и освобождает уплотнение, облегчая движение проволоки через него.

При подъеме скребка нажимной ролик поднимается натянутой скребковой проволокой, а ходовой винт завинчивается я сжимает уплотнение; при этом исключаются пропуски нефти и газа и улучшается очистка проволоки от нефти и парафина,

Увеличение затяжки ходового винта создается перестановкой пальца 10 в отверстие на тяге 9, расположенное ближе к поводку, и перестановкой регулировочной головки.

Для выполнения глубинных измерений механизированную лебедку устанавливают на расстоянии 10—30 м от устья скважины. Прибор спускают в скважину после предварительного шаблонирования колонны подъемных труб. Это особенно важно в тех скважинах, где в трубах отлагается парафин.

Если скважина высокодебитная или газовый фактор большой (выше 200—300 м3/т), то в верхней части подъемных труб газонефтяная смесь будет двигаться с большими скоростями. Поэтому рекомендуется присоединять к прибору утяжелитель массой 5—8 кг.

Глубина спуска прибора во избежание отрыва проволоки при подъеме не должна превышать длины колонны труб. Поэтому у башмака колонны устанавливают ограничитель (поперечная шпилька).

Глубинные приборы спускают при отключенном трансмиссионном палу на лебедке. Во избежание сильных рывков и образования «жучков» на проволоке при спуске барабан притормаживают.

Поднимают прибор из скажины со скоростью 1,5—2,0 м/с до тех пор, пока до устья скнажны не останется 40—50 м; остальную проволоку выбирают на первой скорости или вручную.

Давление и температуру на забое и по стволу скважины измеряют глубинными манометрами и термометрами. В большинстве случаев глубинные манометры и термометры объединяются в одном приборе.

По характеру измерения давления и конструкции глубинные манометры разделяются на несколько групп и типов. Наиболее

Рис. 69. Самоуплотняющееся сальниковое устройство.

распространены

две группы манометров: 1) максимальные

глубинные

манометры и 2) глубинные манометры с

непрерывной записью показаний.

Манометры первой группы фиксируют

только наибольшее

давление в измеряемом интервале

и поэтому называются Паровые

передвижные установки получили широкое

применение для

депарафинлзацпп наземных трубопроводов,

особенно в восточных

районах.

Д о

последнего времени преобладал механический

способ удаления отложений парафина со

стенок

подъемных труб, осуществляемый при

помощи

скребков различной конструкции,

работающих

от механического привода автоматически

или

полуавтоматически.

Очистка подъемных труб от парафина

скребками выполняется в процессе работы

скважины без ее остановки.

о

последнего времени преобладал механический

способ удаления отложений парафина со

стенок

подъемных труб, осуществляемый при

помощи

скребков различной конструкции,

работающих

от механического привода автоматически

или

полуавтоматически.

Очистка подъемных труб от парафина

скребками выполняется в процессе работы

скважины без ее остановки.

Скребки спускают в трубы на проволоке. Движение их вниз осуществляется под действием силы тяжести самих скребков и подвешиваемых к ним специальных грузов (до 10 кг), а вверх скребки поднимают лебедкой.

При применении скребков на устьевой арматуре скважины монтируют лубрикатор с сальником. Такой лубрикатор показан на рис. 68. Длина лубрикатора должна быть такой, чтобы скребок и груз полностью помещались в нем.

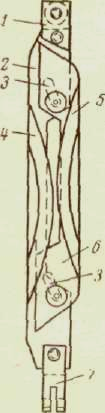

Рис.

77. Скребок переменного

сечения

с раздвижными

ношами.

1

—

ушко для присоединения

троса;

г

—

неподвижная планка;

3

—

наклонные

направляющие прорези;

4

—

неподвижный

нож; 5—нож

подвижной

планки; 6

— подвижная

планка;

7

—

скоба.

При работе скребка парафин счищается со всей поверхности трубы, так как две пары ножей скребка повернуты относительно друг друга на 90°. Лезвия нижней пары ножей во время подъема скребка перекрывают зазор между ножами верхней пары.

Для спуска скребков в скважину и их подъема используются автоматизированные депарафинизациошше установки — АДУ. Установка АДУ состоит из лебедки с электродвигателем и станции управления, которые размещаются около скважины в специальной скребковой будке.

Установки последних конструкций (АДУ-3) работают автоматически, без вмешательства человека — спуск скребков на нужную глубину и их подъем происходят по зарапее заданной программе.

К недостаткам механической очистки подъемных труб от парафина следует отнести то, что у каждой скважины приходится иметь дополнительное оборудование, которое необходимо обслуживать и которое является источником дополнительных неполадок при эксплуатации скважин (обрыв проволоки, выход из строя отдельных узлов и т. п.).

Наиболее эффективным способом борьбы с отложениями парафина в трубах является покрытие их внутренних поверхностей специальными лаками, эмалями или стеклом. Практика показала, что парафин выпадает на остеклованной или покрытой лаком поверхности н ограниченном количестве, слабо удерживается на ней и легко смывается потоком. Это явленно объясняется несколькими причинами: небольшими силами сцепления между частицами парафина и гладкой поверхностью покрытия, плохой смачиваемостью поверхности покрытия нефтью и диэлектрическими свойствами покрытий, благодаря которым частицы парафина, обладающие электрическим зарядом, не могут взаимодействовать с металлом труб.

Стеклянные, эмалевые и лаковые покрытия обладают стойкостью против кислот, щелочей, пластовых вод, поэтому они играют также роль защиты металла труб от коррозии.

Технология остсклования внутренней поверхности труб, так же как и технология их покрытия лаками, отличается простотой и осуществляется во многих нефтедобывающих районах. В настоящее время тысячи фонтанных скважин, дающих парафинистую нефть, оборудованы трубами, футерованными стеклом. В большинстве случаев такие скважины работают длительное время без остановок.

4.Порядок и правила проведения газосварочных работ на объектах нефтедобычи.